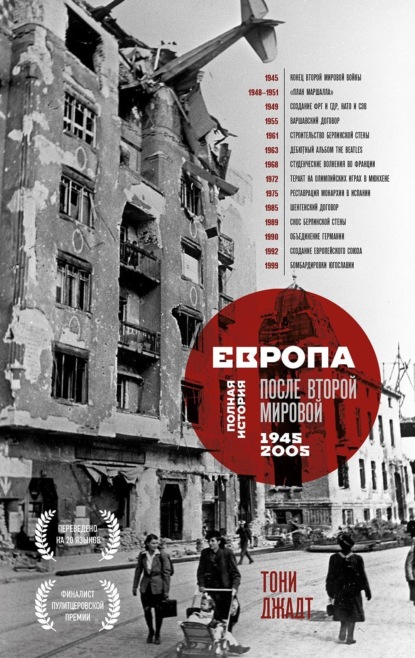

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Последствия были значительными. Неработающие женщины, не застрахованные в частном порядке, впервые получили страховое покрытие. С унижением и социальной зависимостью от старой системы Закона о бедных – проверки нуждаемости было покончено – в тех (предположительно) редких случаях, когда гражданин государства всеобщего благосостояния нуждался в общественной помощи, он или она теперь имели на нее законное право. Медицинские и стоматологические услуги предоставлялись бесплатно по месту службы, пенсионное обеспечение стало всеобщим, появились семейные пособия (из расчета 5 шиллингов [25 пенсов] в неделю на второго и последующих детей). Основной парламентский законопроект, закрепляющий эти положения, получил королевское одобрение в ноябре 1946 года. Закон о Национальной службе здравоохранения – ядро системы социального обеспечения – вступил в действие 5 июля 1948 года.

Британское государство всеобщего благосостояния было продуктом предыдущего цикла реформ, корни которого уходят в Законы о фабриках середины XIX века, и одновременно по-настоящему радикальным изменением. Контраст между Британией из книги Джорджа Оруэлла «Дорога на Уиган-Пирс» (опубликована в 1937 году) и Британией премьер-министра консерваторов Гарольда Макмиллана, знаменитого острым ответом на критику двадцать лет спустя («Тебе еще никогда не было так хорошо»), – это заслуга государственной системы здравоохранения и обеспечения безопасности, доходов и занятости.

Оглядываясь сегодня на просчеты первых послевоенных реформаторов, слишком легко преуменьшить или даже не признавать их достижения. В течение нескольких лет многие из универсальных составляющих Национальной службы здравоохранения оказались неприлично дорогими; качество предоставляемых услуг со временем упало; и с годами стало ясно, что некоторые из основных допущений, лежавших в основе страховой системы, включая оптимистичные предсказания о постоянной полной занятости, оказались в лучшем случае недальновидными. Но у любого, кто вырос (как и автор этих строк) в послевоенной Британии, есть веские основания быть благодарным государству всеобщего благосостояния.

То же самое относится и к послевоенному поколению на всем европейском континенте, хотя нигде за пределами Великобритании не предпринимались попытки обеспечить всестороннее социальное обеспечение в таких широких масштабах. Благодаря появлению государств всеобщего благосостояния европейцы питались обильнее и (в основном) лучше, дольше жили и дольше сохраняли здоровее, имели более хорошие жилье и одежду, чем когда-либо прежде. Но главное, они были более уверенными. Не случайно большинство европейцев на вопрос, что они думают о своих государственных услугах, почти всегда говорили в первую очередь о страховке и пенсионной поддержке, которые им предоставило послевоенное государство. Даже в Швейцарии, стране с явно недостаточным уровнем социального страхования по европейским стандартам, принятый в декабре 1948 году Федеральный закон о страховании по старости и в связи с потерей кормильца рассматривается многими гражданами как одно из главных достижений страны.

Государство всеобщего благосостояния обошлось недешево. Его стоимость для стран, еще не восстановившихся от кризиса 1930-х годов и разрушений войны, была очень значительной. Франция выделяла всего 5 % своего валового внутреннего продукта (ВВП) на социальные услуги в 1938 году, а в 1949 году – уже 8,2 %, т. е. больше на 64 %. В Великобритании к 1949 году почти 17 % всех государственных расходов приходились только на социальное обеспечение (не включая общественные услуги и объекты, не входящие в эту сферу), что на 50 % больше уровня 1938 года. Это происходило в момент серьезной нагрузки на финансы страны. Даже в Италии, гораздо более бедной стране, чье правительство пыталось избежать высоких расходов на социальное обеспечение, перекладывая предоставление услуг и поддержки на частный сектор, государственные расходы на социальные услуги в процентах от ВВП выросли с 3,3 % в 1938 году до 5,2 % в 1949 году.

Почему европейцы были готовы платить так много за страхование и другие долгосрочные социальные услуги, в то время, когда жизнь все еще была по-настоящему тяжелой, а нехватка средств повальной? Первая причина заключается именно в том, что времена были трудными и послевоенные системы социального обеспечения стали гарантией определенного минимума справедливости. Это не была та духовная и социальная революция, о которой мечтали многие участники Сопротивления военного времени, но так выглядел первый шаг прочь от безысходности и цинизма довоенных лет.

Во-вторых, государства всеобщего благосостояния в Западной Европе не вызывали политических разногласий. Они выполняли роль социального распределителя в общем смысле (некоторые в большей степени, чем другие), но при этом не считались революционными – не «выкачивали деньги из богатых». Наоборот: хотя наибольшую прямую выгоду ощущали бедняки, настоящим долгосрочным выгодоприобретателем оказывался профессиональный и коммерческий средний класс. Во многих случаях его представители ранее не имели права на получение связанных с работой медицинских пособий, пособий по безработице или пенсий и были вынуждены перед войной приобретать такие услуги и льготы самостоятельно. Теперь они получили полный доступ к этим услугам бесплатно или по низкой цене. Предоставление государством бесплатного или субсидируемого полного среднего и высшего образования для их детей позволило наемным профессионалам и классу «белых воротничков»[107] улучшить качество жизни и повысить располагаемый доход. Европейское государство всеобщего благосостояния не только не настроило социальные классы друг против друга, но и объединило их, как никогда прежде, общим интересом в его сохранении и защите.

Но главная причина поддержки финансируемых государством социальных программ заключалась в распространенном ощущении, что они соответствовали истинным задачам государства. Послевоенное государство по всей Европе было «социальным» государством с неявной (а часто прописанной в конституции) ответственностью за благополучие своих граждан. Оно было обязано предоставлять не только институты и услуги, необходимые для благоустроенной, безопасной и процветающей страны, но и улучшать состояние населения, измеряемое разнообразным и расширяющимся набором индексов. Могло ли оно действительно удовлетворить все нужды – другой вопрос.

Очевидно, было легче достичь идеалов социального государства «от колыбели до могилы» для небольшого населения такой богатой и однородной страны, как Швеция, чем в такой стране, как Италия. Но вера в государство была столь же сильна в бедных странах, как и в богатых, а может быть, даже сильнее, так как там только государство давало населению надежду или спасение. А после депрессии, оккупации и гражданской войны государство – как агент благосостояния, безопасности и справедливости – было жизненно важным источником чувства общности и социальной сплоченности. Сегодня многие комментаторы склонны рассматривать государственную собственность и зависимость от государства как европейскую проблему, а «спасение свыше» – как иллюзию века. Но для поколения 1945 года настоящий баланс между политическими свободами и рациональной, справедливой распределительной функцией административного государства казался единственным разумным выходом из тупика.

Стремление к переменам после 1945 года вышло далеко за рамки социального обеспечения. Годы после Второй мировой войны были своего рода эпохой реформ, в течение которой с запозданием решались многие давние проблемы. Одним из наиболее важных был вопрос об аграрной реформе, которую многие хорошо информированные современники считали самой насущной проблемой Европы. Прошлое все еще довлело над европейским крестьянством. Только в Англии, Нидерландах, Дании, альпийских странах и частях Франции можно было говорить о процветающем, независимом классе земледельцев. Подавляющее же большинство преимущественно сельского населения Европы жило в условиях долгов и нищеты.

Одна из причин этого заключалась в том, что большие площади лучших пахотных и особенно пастбищных земель все еще находились в руках относительно узкого круга богатых землевладельцев. Зачастую они жили в других местах и при этом категорически возражали против любого улучшения состояния своих земель, условий для арендаторов или рабочих. Еще одним фактором стал длительный спад цен на сельскохозяйственную продукцию по отношению к промышленной, процесс, усугубившийся с 1870-х годов за счет ввоза дешевого зерна, а затем и мяса из Америки и британских доминионов. К 1930-м годам почти три поколения европейских крестьян жили в постоянно ухудшающихся условиях. Многие эмигрировали из Греции, Южной Италии, с Балкан, из Центральной и Восточной Европы в США, Аргентину и другие страны. Те, кто остался, часто оказывались легкой добычей для националистических и фашистских демагогов. После войны широко распространилось мнение, особенно среди левых, что фашизм обращался именно к отчаявшимся крестьянам и что любое возрождение фашизма в Европе начнется в деревне. Таким образом, аграрная проблема имела две стороны: как улучшить экономические перспективы крестьянина и тем самым отвлечь его от авторитарного искушения.

Попытка достичь первой цели уже была предпринята после Первой мировой войны с помощью ряда земельных реформ – в частности в Румынии и Италии, но в какой-то мере практически везде. Предполагалось перераспределить крупные владения, сократить число «микрофундий» (неэффективных наделов) и предоставить фермерам больше шансов на эффективное производство для рынка. Но эти реформы не привели к ожидаемым результатам – частично потому, что в катастрофических экономических условиях межвоенной Европы цены падали еще быстрее, чем до 1914 года, и новые «независимые» крестьяне-землевладельцы на деле оказывались более уязвимы, чем когда-либо.

После Второй мировой войны была предпринята еще одна попытка добиться перемен в сельском хозяйстве. В ходе земельной реформы в Румынии, проведенной в марте 1945 года, миллион гектаров земли «кулаков» и «военных преступников» раздали более чем 600 000 бедных или безземельных крестьян. В Венгрии, где межвоенный режим адмирала Хорти блокировал любое значительное перераспределение земель, одна треть территории страны была экспроприирована у предыдущих владельцев в соответствии с Сегедской программой временного послевоенного коалиционного правительства от декабря 1944 года. Правительство Чехословацкого национального фронта военного времени составило в том же году аналогичную программу и должным образом перераспределило значительные участки земли – в первую очередь фермы, захваченные у судетских немцев и венгров, – в послевоенные месяцы. Между 1944 и 1947 годами в каждой восточноевропейской стране образовался большой класс мелких землевладельцев, обязанных новым властям своей землей. Через несколько лет те же самые мелкие землевладельцы, в свою очередь, будут лишены собственности коммунистическими режимами в процессе коллективизации. Но при этом целые классы помещиков и крупных фермеров в Польше, Восточной Пруссии, Венгрии, Румынии и Югославии просто исчезли.

В Западной Европе только Южная Италия видела что-либо, сравнимое с драматическими переменами, произошедшими на востоке. Стремительно принятые законы о реформах 1950 года объявили о перераспределении помещичьей земли на Сицилии и в Меццоджорно[108] после захвата и оккупации земель в Базиликате, Абруцци и Сицилии. Но по факту вся эта суета мало изменила ситуацию. Большая часть земли, выведенная из состава старых латифундий[109], не имела доступа к воде, дорогам и жилью. Из 74 000 гектаров, перераспределенных на Сицилии после Второй мировой войны, 95 % оказалось «маргинальной» или «неполноценной» землей, непригодной для возделывания. Нищие крестьяне, которым предложили землю, не имели ни денег, ни доступа к кредиту; они мало что могли сделать со своими новыми владениями. Земельная реформа в Италии провалилась. Заявленная ими цель – решение «южного вопроса»[110] – будет достигнута лишь десятилетием позже, да и то отчасти, когда избыточное крестьянское население Юга покинет землю и уйдет искать работу в бурно развивающиеся северные города итальянского «чуда».

Но в Южной Италии ситуация была тяжелее. Новые юридические права для фермеров-арендаторов во Франции и в других местах дали земледельцам стимул вкладывать средства в свои мелкие владения, в то время как новые кредитные системы и сельские банки помогли осуществить это. Государственные субсидируемые программы поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию помогли обратить вспять продолжавшееся десятилетия падение цен, поощряя фермеров производить как можно больше и гарантируя покупку их продукции по фиксированной минимальной ставке. Тем временем неслыханный послевоенный спрос на рабочую силу в городах истощил избыточную рабочую силу, пришедшую из более бедных сельских районов, в результате чего среди трудоспособного сельского населения осталось меньше голодных ртов.

Политические аспекты аграрной проблемы косвенно затрагивались в более широком пакете политических реформ, проведенных в первые послевоенные годы. Многие из них носили конституционный характер, завершая работу, начатую в 1918 году. В Италии, Франции и Бельгии женщины, наконец, получили право голоса. В июне 1946 года итальянцы проголосовали за то, чтобы стать республикой, но перевес был небольшим (12,7 миллиона голосов за отмену монархии, 10,7 миллиона за ее сохранение). В результате исторические разногласия в стране еще более усугубились: юг, за исключением региона Базиликата, подавляющим большинством проголосовал за короля (в Неаполе голоса распределились 4:1).

Греки, напротив, в сентябре 1946 года проголосовали за сохранение монархии. Бельгийцы тоже ее сохранили, но сместили действующего короля Леопольда III в наказание за сотрудничество с нацистами. Это решение, принятое под давлением общественности в 1950 году, вопреки желанию незначительного большинства населения, резко разделило страну по общинному и языковому признаку: франкоязычные валлоны проголосовали за отстранение Леопольда от престола, в то время как 72 % говорящих по-голландски фламандцев высказались за то, чтобы позволить ему остаться. У французов не было монарха, чтобы выместить на нем гнев за унижения военного времени, и они просто проголосовали в 1946 году за замену опозоренной Третьей республики следующей по счету преемницей. Как и Основной закон Германии 1949 года, конституция Четвертой республики была призвана ликвидировать, насколько возможно, риск любой капитуляции перед авторитарными или цезаристскими соблазнами – это начинание оказалось на редкость неуспешным.

Временные или Учредительные собрания, провозгласившие эти послевоенные конституции, предлагавшие провести всенародные референдумы по спорным темам и голосовавшие за основные институциональные реформы, были в основном левыми. В Италии, Франции и Чехословакии коммунистические партии преуспевали после войны. На выборах в Италии 1946 года Итальянская коммунистическая партия (ИКП) получила 19 % голосов; Французская коммунистическая партия (ФКП) набрала 28,6 % голосов на вторых французских выборах того года: ее лучший результат в истории. В Чехословакии на свободных выборах в мае 1946 года коммунисты получили 38 % голосов по всей стране (40 % на чешской территории). В других странах коммунисты не так хорошо справились со свободными выборами (а в дальнейшем результаты у них были только ниже): от 13 % в Бельгии до всего 0,4 % в Соединенном Королевстве.

Главным политическим рычагом коммунистов в Западной Европе был их союз с социалистическими партиями, большинство из которых до 1947 года не хотели разрывать альянсы Народного фронта, превратившиеся затем в движение Сопротивления.

Социалистические партии во Франции и Италии добились почти таких же результатов, как и коммунисты, на первых послевоенных выборах, а в Бельгии их результаты оказались значительно лучше. В Скандинавии социал-демократы значительно превзошли все остальные партии, получив от 38 и до 41 % голосов в Дании, Норвегии и Швеции на выборах, состоявшихся между 1945 и 1948 годами.

Тем не менее за пределами Великобритании и стран Северной Европы «старые левые», состоявшие из коммунистов и социалистов, никогда не могли править в одиночку. В Западной Европе баланс всегда поддерживало, а во многих случаях доминировало новое «политическое животное»[111] – христианско-демократические партии. Католические партии были распространены в континентальной Европе – они долгое время процветали в Нидерландах и Бельгии. Кайзеровская и Веймарская Германия имела католическую партию Центра. Консервативное крыло австрийской политики уже давно было тесно связано с (католической) Народной партией. Даже сама идея «христианской демократии» не отличалась совершенной новизной – ее истоки лежали в католическом реформизме начала XX века и католических движениях политического центра, безуспешно пытавшихся пробиться наверх в бурные годы после Первой мировой войны. Но после 1945 года ситуация изменилась во многом в их пользу.

Во-первых, эти партии – особенно Христианско-демократический союз (ХДС) в Западной Германии, Христианские демократы (ХД) в Италии и Народно-республиканское движение (МРП) во Франции – теперь имели почти полную монополию на голоса католиков. В 1945 году в Европе это все еще многое значило: католики голосовали весьма консервативно, особенно по социальным вопросам и в регионах с большой долей католических избирателей. Традиционные избиратели-католики в Италии, Франции, Бельгии, Нидерландах и Южной и Западной Германии редко голосовали за социалистов и почти никогда за коммунистов. Но и в этом была особенность послевоенной эпохи: хотя направленность программ и взгляды христианских демократов носили реформистский уклон, консервативные католики во многих странах часто не имели иного выбора, кроме как голосовать за них. Обычные правые партии либо оставались в тени, либо были полностью запрещены. Даже консерваторы-некатолики все чаще обращались к христианским демократам, чтобы блокировать «марксистских» левых.

Во-вторых, и по тем же причинам, христианско-демократические партии были основными бенефициарами распространения права голоса на женщин – в 1952 году около двух третей религиозных католичек во Франции проголосовали за МРП. Без сомнения, влияние церкви играло роль. Но основная причина привлекательности христианско-демократических партий для женщин заключалась в их программах. Знаменитые христианские демократы – Морис Шуман и Жорж Бидо во Франции, Альчиде Де Гаспери в Италии и Конрад Аденауэр в Федеративной Республике – всегда активно выступали за примирение и стабильность. В то же время даже самая мягкая социалистическая и коммунистическая риторика все еще имела мятежный подтекст.

Христианская демократия избегала классовых призывов и делала акцент на социальные и моральные реформы. В частности, она настаивала на важности семьи, наиболее христианской теме, имеющей важное политическое значение в то время, когда потребности неполных, бездомных и обездоленных семей были как никогда велики. Поэтому христианско-демократические партии находились в идеальном положении для того, чтобы извлечь выгоду практически из всех аспектов послевоенной ситуации: стремления к стабильности и безопасности, жажды обновлений, отсутствия традиционных правых альтернатив и ожиданий, возлагаемых на государство. В отличие от обычных католических политиков предыдущего поколения, лидеры христианско-демократических партий и их более радикальные молодые последователи не гнушались привлекать власть государства для достижения своих целей. Христианские демократы первых послевоенных лет считали либеральных сторонников свободного рынка, а не коллективистских левых, своими главными противниками и стремились показать, что современное государство может быть приспособлено к несоциалистическим формам доброжелательного вмешательства.

В итоге в Италии и Западной Германии христианско-демократические партии добились (с некоторой помощью Америки) почти полной монополии на политическую власть на много лет вперед. Во Франции – из-за разрушительных последствий двух колониальных войн, а затем и возвращения де Голля к власти в 1958 году – результаты МРП оказались скромнее. Но даже там она играла роль арбитра до середины 1950-х годов, безраздельно владея рядом ключевых министерств (в частности, иностранных дел). Католические партии христианско-демократического толка обладали полной властью в странах Бенилюкса на протяжении более чем поколения, в Австрии – до 1970 года.

Лидеры христианско-демократических партий, как и Уинстон Черчилль в Британии, были людьми более раннего времени: Конрад Аденауэр родился в 1876 году, Альчиде Де Гаспери на пять лет позже, сам Черчилль в 1874 году. Это не было простым совпадением или биографическим курьезом. К 1945 году многие страны континентальной Европы потеряли два поколения потенциальных лидеров: первое погибло или пострадало во время Первой мировой, второе поддалось искушению фашизма или погибло от рук нацистов и их соратников. Этот провал отразился в посредственном качестве многих молодых политиков тех лет – Пальмиро Тольятти (20 лет он провел в качестве политработника в Москве) был исключением. Особая привлекательность Леона Блюма[112], вернувшегося к общественной жизни во Франции после ареста режимом Виши и заключения в Дахау и Бухенвальде, проявлялась не только в его героизме, но и возрасте (он родился в 1872 году).

На первый взгляд может показаться довольно странным, что реабилитация послевоенной Европы в такой большой степени была делом рук людей, достигших зрелости и пришедших в политику за десятилетия до этого. Черчилль, впервые избранный в парламент в 1901 году, всегда описывал себя как «дитя викторианской эпохи». Клемент Эттли тоже был викторианцем и родился в 1883 году. Но не это самое удивительное. Удивительным было в первую очередь то, что этим пожилым людям удалось невредимыми в политическом и этическом плане пережить 30 лет потрясений, и политическое доверие к ним усиливалось из-за их редкости. Во-вторых, все они происходили из замечательного поколения европейских социальных реформаторов, достигших зрелости в 1880–1910 годах, – будь то социалисты (Блюм, Эттли), либералы (Беверидж или будущий президент Италии Луиджи Эйнауди, родившийся в 1874 году) или прогрессивные католики (Де Гаспери, Аденауэр). Их инстинкты и интересы превосходно соответствовали послевоенному настроению.

Но, в-третьих, и, пожалуй, прежде всего, старики, перестроившие Западную Европу, символизировали преемственность. В межвоенный период в моде было новое и современное. Многие – и не только фашисты и коммунисты – считали парламенты и демократии декадентскими, застойными, коррумпированными и в любом случае неадекватными для задач современного государства. Война и оккупация развеяли эти иллюзии для избирателей, если не для интеллектуалов. В холодном свете наступившего мира скучные компромиссы конституционной демократии приобрели новую привлекательность. Безусловно, в 1945 году большинство людей жаждало социального прогресса и обновлений, но в сочетании с уверенностью в стабильных и привычных политических формах. Там, где Первая мировая война имела политизирующий, радикализирующий эффект, последовавшая за ней Вторая мировая дала противоположный результат: глубокое стремление к нормальности.

Государственные деятели, которые помнили не только непростые межвоенные десятилетия, но и более спокойное время до 1914 года, вызывали особое доверие. Олицетворяя связь времен, они могли облегчить трудный переход от политических страстей недавнего прошлого к наступающему периоду стремительного социального развития. Все старейшие государственные деятели Европы, к какой бы партии они ни принадлежали, были к 1945 году скептичными, прагматичными практиками искусства возможного. Эта личная дистанцированность от чрезмерно самоуверенных догм межвоенной политики совпадала с настроением их избирателей. Начиналась постидеологическая эпоха.

Перспективы политической стабильности и социальных реформ после Второй мировой войны зависели, в первую очередь, от восстановления экономики континента. Никакое государственное планирование или политическое руководство не могли решить титаническую задачу, стоявшую перед европейцами в 1945 году. Самый очевидный экономический урон война нанесла жилому фонду. Ущерб Лондону, где было разрушено три с половиной миллиона жилых помещений, превышал урон от Великого пожара 1666 года. 90 % всех домов в Варшаве было уничтожено. Только 27 % жилых домов Будапешта в 1945 году было пригодно для проживания. Исчезло 40 % немецкого жилого фонда, 30 % британского, 20 % французского. В Италии было разрушено 1,2 миллиона домов, в основном в городах с населением 50 000 и более человек. Проблема бездомности, как мы уже знаем, стала едва ли не самым очевидным последствием войны в первые послевоенные годы – в Западной Германии и Великобритании нехватка жилья сохранится до середины 1950-х годов. Как выразилась одна представительница среднего класса, выходя с выставки послевоенных домов в Лондоне: «Я так отчаянно нуждаюсь в доме, что согласна на любой. Четыре стены и крыша – вершина моих амбиций»[113].