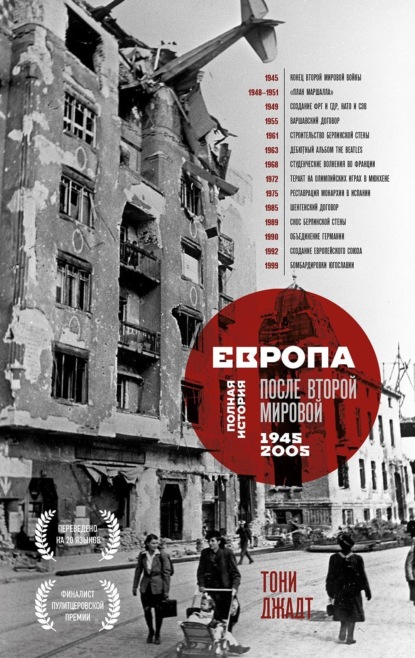

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Серьезно пострадала и транспортная инфраструктура – торговый флот, железные дороги, подвижной состав, мосты, шоссе, каналы и трамвайные пути. На Сене, на всем ее протяжении от Парижа до места впадения в Ла-Манш, не осталось ни одного моста, а на Рейне уцелел только один. В результате, даже если шахты и фабрики и производили необходимые товары, они не могли их перемещать – к декабрю 1945 года многие европейские угольные шахты снова работали, но в Вене все еще не было угля.

Но хуже всего был внешний вид: многие страны выглядели так, будто они разорены и разрушены без надежды на восстановление. По правде говоря, почти во всех европейских странах, участвовавших во Второй мировой войне, национальная экономика находилась в стагнации или сокращалась по сравнению даже с посредственными показателями межвоенных лет. Но война не всегда приводит к экономической катастрофе – наоборот, она может быть мощным стимулом для быстрого роста в определенных отраслях. Благодаря Второй мировой США приобрели неоспоримое коммерческое и технологическое лидерство, подобно Британии во время Наполеоновских войн.

Вскоре победители провели оценку и поняли, что разрушительное экономическое воздействие войны против Гитлера было вовсе не таким тотальным, как они думали сначала, даже в самой Германии. Бомбардировки унесли множество жизней, однако экономический ущерб от них был не таким большим, как ожидали их инициаторы. К маю 1945 года было разрушено чуть больше 20 % немецких промышленных предприятий; даже в Руре, на котором союзники сосредоточили большую часть бомбардировок, уцелели две трети всех заводов и оборудования. В других странах, например, в Чехии, промышленность и сельское хозяйство процветали под немецкой оккупацией и оказались практически невредимыми – Словакия, как и некоторые части Венгрии, пережила ускоренную индустриализацию в годы войны и фактически вышла из нее в лучшей форме, чем прежде.

Очень неравномерный характер ущерба, когда люди и жилища сильно пострадали, в то время как фабрики и товары были относительно целы, способствовал неожиданно быстрому восстановлению после 1945 года основных секторов экономики. Машиностроение процветало во время войны. Великобритания, СССР, Франция, Италия и Германия (а также Япония и США) вышли из войны с большим запасом станков, чем они имели ранее. В Италии серьезный ущерб был нанесен только авиационной и судостроительной промышленности. У машиностроительных фирм, расположенных на севере, вне зоны самых ожесточенных боев Итальянской кампании, дела шли довольно хорошо (как и в Первую мировую войну), их производство и инвестиции во время войны более чем компенсировали любой понесенный ущерб. Станкостроение на территории, ставшей Западной Германией, потеряло в результате военных действий всего 6,5 % своего оборудования.

Некоторые страны, конечно, и вовсе не столкнулись с военным ущербом. Ирландия, Испания, Португалия, Швейцария и Швеция оставались нейтральными на протяжении всего конфликта. Это не означает, что он их никак не затронул. Напротив, большинство европейских нейтральных стран были сильно вовлечены, хотя и косвенно, в военные усилия нацистов. Германия очень зависела от франкистской Испании[114] в плане поставок марганца во время войны. Вольфрам попадал в Германию из португальских колоний через Лиссабон. 40 % потребности Германии в железной руде в военное время удовлетворялось Швецией (поставлялась в немецкие порты на шведских кораблях). И все это оплачивалось золотом, большая часть которого была украдена у жертв Германии и переправлена через Швейцарию.

Швейцарцы не просто занимались отмыванием денег и проведением немецких платежей, что само по себе внесло существенный вклад в гитлеровскую войну. В 1941–1942 годы 60 % швейцарского производства боеприпасов, 50 % ее оптической промышленности и 40 % машиностроительной продукции производилось для Германии и оплачивалось золотом. Производитель огнестрельного оружия Bührle-Oerlikon по-прежнему продавала автоматические пушки вермахту в апреле 1945 года. В общей сложности германский Рейхсбанк разместил в Швейцарии золотой эквивалент 1 638 000 000 швейцарских франков во время Второй мировой войны. Именно швейцарские власти до начала конфликта просили, чтобы в немецких паспортах указывали, евреи ли их владельцы, дабы ограничить въезд нежелательных лиц.

В свою защиту швейцарские власти могли привести веские основания сохранять дружеские отношения с нацистами. Хотя высшее командование вермахта отложило разработанные в июне 1940 года планы по вторжению в Швейцарию, оно никогда не отказывалось от них. Опыт Бельгии и Нидерландов был мрачным напоминанием о судьбе, ожидающей уязвимые нейтральные государства, вставшие на пути Гитлера. По тем же причинам шведы расширили сотрудничество с Берлином, от которого они исторически зависели в плане поставок угля. Швеция занималась продажей железной руды Германии на протяжении многих лет. Еще до войны половина германского импорта железной руды поступала через Балтику, а три четверти всего шведского экспорта железной руды приходилось на Германию. В любом случае шведский нейтралитет долгое время больше благоприятствовал Германии из-за страха перед советскими амбициями. Сотрудничество с нацистами было привычным делом – разрешение на переброску 14 700 солдат вермахта в начале операции «Барбаросса», согласованное пересечение территории военными по пути из Норвегии домой в отпуск, отсрочка призыва для шведских рабочих на железных рудниках, чтобы обеспечить регулярные поставки в Германию.

После войны швейцарцы (но не шведы) сначала были объектом международных упреков как соучастники военных действий Германии. В Вашингтонском договоре от мая 1946 года они были вынуждены предложить «добровольный» взнос в размере 250 миллионов швейцарских франков на реконструкцию Европы для окончательного урегулирования всех претензий, связанных с операциями Рейхсбанка через швейцарские банки. Но к тому времени Швейцария уже была реабилитирована как процветающий остров финансовой честности: ее банки были высокорентабельны, ее фермы и машиностроение поставляли продовольствие и технику на нуждающиеся европейские рынки.

До войны ни Швейцария, ни Швеция не были особенно благополучными – в странах существовали значительные районы сельской бедности. Но лидерство, достигнутое ими в ходе войны, оказалось прочным: обе страны заняли первое место в европейской лиге и остаются там стабильно на протяжении четырех десятилетий.

В других местах путь к восстановлению был немного сложнее. Но даже в Восточной Европе, по крайней мере, экономическая инфраструктура восстанавливалась с поразительной скоростью. Несмотря на разрушительный эффект отступающего вермахта и наступающей Красной армии, мосты, дороги, железные пути и городская инфраструктура Венгрии, Польши и Югославии были восстановлены. К 1947 году транспортные сети и подвижной состав в Центральной Европе достигли довоенного уровня или даже превзошли его. В Чехословакии, Болгарии, Албании и Румынии, где разрушений, связанных с войной, было меньше, этот процесс занял меньше времени, чем в Югославии или Польше. Но даже польская экономика восстановилась довольно быстро – отчасти потому, что западные территории, отторгнутые у Германии, на самом деле были более плодородны и лучше обеспечены промышленными городами и фабриками.

В Западной Европе материальный ущерб также был возмещен с поразительной быстротой – быстрее всего в Бельгии, несколько медленнее во Франции, Италии и Норвегии, медленнее всего в Нидерландах, где больше всего вреда (фермам, дамбам, дорогам, каналам и людям) было нанесено в последние месяцы войны. Бельгийцы выиграли от привилегированного статуса Антверпена как единственного крупного европейского порта, более или менее уцелевшего к концу войны. На руку им была и высокая концентрация войск союзников в их стране: она обеспечивала постоянный поток твердой валюты в экономику, и долгое время страна специализировалась на угле, цементе и полуобработанных металлах – всем необходимом для восстановительных работ.

Положение Норвегии было значительно хуже. Половина жизненно важного рыболовного и торгового флота была потеряна в войне. Из-за преднамеренных разрушений, предпринятых немцами в ходе отступления, объем промышленного производства Норвегии в 1945 году составлял всего 57 % от уровня 1938 года при потере почти пятой части основного капитала страны. В последующие годы контраст со Швецией стал резать глаз озлобленных норвежцев. Но даже Норвегия смогла восстановить большую часть своей железнодорожной и шоссейной сети к концу 1946 года; и в течение следующего года, как и в остальных странах Западной и большей части Восточной Европы, нехватка топлива и плохие дороги больше не считались препятствием для восстановления экономики.

Однако наблюдателям того времени именно способность Германии восстановиться казалась самой примечательной. Нужно отдать дань уважения усилиям местного населения, которое работало с поразительной целеустремленностью, чтобы возродить свою разрушенную страну. В день смерти Гитлера в рабочем состоянии было 10 % немецких железных дорог. Страна буквально замерла. Год спустя, в июне 1946 года, было вновь открыто 93 % всех немецких железнодорожных путей и восстановлено 800 мостов. В мае 1945 года добыча угля в Германии составляла лишь одну десятую от уровня 1939 года; год спустя объем производства увеличился в пять раз. В апреле 1945 года Солу К. Падоверу, сопровождавшему наступление армии США в Западной Германии, казалось, что разрушенному городу Аахену несомненно потребуется 20 лет на восстановление. Но уже через несколько недель он фиксировал возобновление работы городских шинных и текстильных фабрик и начало новой экономической жизни.

Одна из причин быстрого первоначального восстановления Германии заключалась в том, что как только дома для рабочих были отстроены, а транспортные сети восстановлены, промышленность оказалась вполне готова поставлять товары. На заводе Volkswagen 91 % оборудования пережил бомбардировки военного времени и послевоенные грабежи, а к 1948 году завод выпускал каждый второй автомобиль в Западной Германии. Компания Ford в Германии практически не пострадала. Благодаря инвестициям военного времени, в 1945 году треть немецкого промышленного оборудования была не старше пяти лет, по сравнению с 9 % в 1939 году. А отрасли, в которые Германия в военное время инвестировала больше всего – оптика, химия, легкое машиностроение, автомобили, цветная металлургия, – заложили основы для бума 1950-х. К началу 1947 года главным препятствием на пути восстановления Германии был уже не военный ущерб, а, скорее, нехватка сырья и прежде всего неуверенность в политическом будущем страны.

Переломным должен был стать 1947 год, от него зависела судьба Европы. До этого люди были поглощены ремонтом и реконструкцией или же создавали институциональную инфраструктуру для длительного восстановления. В течение первых 18 месяцев после победы союзников настроение континента колебалось от облегчения при одной лишь мысли о мире и новой жизни до оцепенения и растущего разочарования перед лицом масштаба задач, которые ждали впереди. К началу 1947 года стало ясно, что самые тяжелые решения еще не приняты и откладывать их больше нельзя.

Начнем с того, что основная проблема – снабжение продовольствием – оставалась нерешенной. Нехватка продуктов была повсеместной, кроме Швеции и Швейцарии. Только запасы UNRRA, созданные весной 1946 года, спасли австрийцев от голода на 12 последующих месяцев. Калорийность рациона упала в британской зоне Германии с 1 500 ккал в день на взрослого человека в середине 1946 года до 1 050 ккал в начале 1947 года. Итальянцы, которые два года подряд страдали от голода – в 1945 и 1946 годах, – имели самый низкий средний показатель потребления продовольствия среди всего населения Западной Европы весной 1947 года. Во французских опросах общественного мнения, проводившихся в течение 1946 года, «еда», «хлеб», «мясо» постоянно оказывались на первом месте среди забот населения.

Часть проблемы заключалась в том, что Западная Европа больше не могла обращаться к житницам Восточной Европы, от которых традиционно зависела. Там тоже недоедали. В Румынии в 1945 году случился неурожай из-за неудачных земельных реформ и непогоды. На территории от Западной Валахии и Молдавии до Западной Украины и Среднего Поволжья СССР неурожаи и засуха почти привели к голоду осенью 1946 года: гуманитарные организации рассказывали о годовалых детях, весивших всего три килограмма, и сообщали о каннибализме. Сотрудники гуманитарных организаций в Албании описывали ситуацию как «ужасающее бедствие».

Затем наступила лютая зима 1947 года, самая суровая с 1880 года. Каналы заледенели, дороги неделями оставались непроходимыми, замерзшие участки парализовали целые железнодорожные сети. Начавшееся послевоенное восстановление застопорилось. Уголь, который все еще был в дефиците, не мог удовлетворить внутренний спрос и в любом случае не мог даже перевозиться. Промышленное производство рухнуло – производство стали, только что начавшее восстанавливаться, упало на 40 % по сравнению с предыдущим годом. Когда растаял снег, многие части Европы оказались затоплены. Несколько месяцев спустя, в июне 1947 года, наступил один из самых жарких и засушливых летних сезонов с начала наблюдений. Было ясно, что недород в некоторых странах случится уже третий год подряд: урожайность сельскохозяйственных культур упала примерно на треть даже по сравнению со скудным результатом прошлого года. Дефицит угля можно было частично восполнить за счет американского импорта (34 млн тонн в 1947 году). Продовольствие тоже можно было купить в Америке и британских доминионах. Но за этот импорт требовалось платить твердой валютой, обычно долларами.

В основе европейского кризиса 1947 года лежали две структурные трудности. Одной из них было фактическое исчезновение Германии из европейской экономики. До войны эта страна была основным рынком сбыта для большинства государств Центральной и Восточной Европы, а также Нидерландов, Бельгии и Средиземноморья (до 1939 года, например, Германия покупала 38 % греческого экспорта и поставляла около трети импорта страны). Немецкий уголь был жизненно важным ресурсом для французских производителей стали. Но пока политическое будущее Германии не было решено, ее экономика – весь восстановленный потенциал – оставалась замороженной, практически блокируя экономическое развитие остальной части европейского региона[115].

Вторая сложность касалась не Германии, а США, хотя эти проблемы были связаны. В 1938 году 44 % британского машиностроительного импорта в стоимостном выражении приходилось на США, 25 % – на Германию. В 1947 году эти цифры составляли 65 % и 3 % соответственно. Аналогичная ситуация была и в других странах Европы. Этот резко возросший спрос на американские товары был, по иронии судьбы, признаком подъема европейской экономической активности, но для покупки американских товаров или материалов требовались американские доллары. Европейцам нечего было продавать остальным странам; но без твердой валюты они не могли покупать еду, чтобы избежать голодной смерти миллионов людей, а также не могли ввозить сырье и машины, необходимые для развития собственного производства.

Долларовый кризис был серьезным. В 1947 году Великобритания, чей государственный долг увеличился в четыре раза по сравнению с 1939 годом, ввозила почти половину от общего объема своего импорта из США, и у нее быстро заканчивались наличные деньги. Франция, крупнейший в мире импортер угля, имела годовой платежный дефицит в торговле с США в размере 2 049 миллионов долларов. В большинстве других европейских стран даже не было валюты для торговли. Инфляция в Румынии достигла своего пика в августе 1947 года. В соседней Венгрии инфляция была самой высокой за всю историю страны, намного превышая показатель Германии 1923 года: в своей высшей точке она достигла курса в 5 квинтиллионов (530) бумажных пенгё к доллару. К тому времени, когда в августе 1946 года пенгё было заменено форинтом, долларовая стоимость всех венгерских банкнот, находящихся в обращении, составляла всего тысячную часть цента.

В Германии отсутствовала настоящая валюта. Черный рынок процветал, и сигареты стали общепринятым средством обмена: учителям в лагерях для перемещенных лиц платили пять пачек в неделю. Стоимость блока американских сигарет в Берлине колебалась от 60 до 165 долларов, давая возможность солдатам американских оккупационных сил заработать серьезные деньги, конвертируя и реконвертируя свое табачное довольствие: в первые четыре месяца оккупации американские войска в Берлине отправили домой на 11 миллионов долларов больше, чем получили в виде заработной платы. В Брауншвейге можно было купить велосипед за 600 сигарет – вещь, необходимую в Германии не меньше, чем в Италии, как показано в незабываемом фильме Витторио де Сика «Похитители велосипедов» 1948 года.

Серьезность европейского кризиса не ускользнула от внимания американцев. Как мы увидим, это одна из главных причин, по которой они настаивали на решении германской проблемы, с советским участием или без него. По мнению хорошо информированных советников президента, таких как Джордж Кеннан, Европа весной 1947 года балансировала на грани. Разочарование западных европейцев, которых изначально побудили ожидать более быстрого восстановления и возвращения к нормальным экономическим условиям, и отчаяние немцев и других центральных европейцев, усугубляемое непредвиденным продовольственным кризисом 1947 года, могли только усилить привлекательность коммунизма или же риск сползания в анархию.

Привлекательность коммунизма была реальной. Хотя коммунистические партии Италии, Франции и Бельгии (а также Финляндии и Исландии) оставались в правящих коалициях до мая 1947 года, через профсоюзы и народные демонстрации они смогли мобилизовать народный гнев и извлечь выгоду из провалов собственных правительств. Электоральные успехи местных коммунистов, в сочетании с репутацией непобедимости Красной армии, заставили итальянский (или французский, или чешский) «путь к социализму» казаться правдоподобным и соблазнительным. К 1947 году 907 000 мужчин и женщин вступило во Французскую коммунистическую партию. В Италии цифра составляла два с четвертью миллиона – гораздо больше, чем в Польше или даже в Югославии. Даже в Дании и Норвегии каждый восьмой избиратель поначалу был привлечен обещанием коммунистической альтернативы. В западных зонах Германии союзные власти опасались, что ностальгия по лучшим дням нацизма вместе с реакцией на программы денацификации, нехваткой продовольствия и повсеместной мелкой преступностью могут сыграть на руку неонацистам или даже Советам.

Возможно, западноевропейским государствам повезло, что их коммунистические партии весной 1947 года еще шли умеренным, демократическим путем, принятым в 1944 году. Во Франции Морис Торез все еще призывал шахтеров к «производству». В Италии британский посол характеризовал Тольятти как оказывающего сдерживающее влияние на более «горячих» социалистических союзников. По собственным причинам Сталин еще не поощрял своих многочисленных сторонников в Центральной и Западной Европе к использованию народного гнева и разочарования. Но даже при этом всем призрак гражданской войны и революции бродил неподалеку. В Бельгии наблюдатели союзников характеризовали общинную и политическую напряженность как серьезную и обозначили страну как «нестабильную» – вместе с Грецией и Италией.

Во Франции экономические трудности зимы 1947 года уже привели к народному разочарованию в новой послевоенной республике. Согласно французскому опросу общественного мнения от 1 июля 1947 года, 92 % опрошенных считали, что дела во Франции идут «плохо или скорее плохо». В Великобритании канцлер казначейства от лейбористской партии Хью Далтон, размышляя о сдувшемся энтузиазме первых послевоенных лет, признавался в своем дневнике: «Больше никакого яркого уверенного утра». Его французский коллега Андре Филипп, социалист и министр национальной экономики, более драматично высказался по этому поводу в своей речи в апреле 1947 года: «Нам угрожает тотальная экономическая и финансовая катастрофа».

Это чувство безнадежности и надвигающейся катастрофы витало повсюду. «На протяжении последних двух месяцев, – сообщила Джанет Фланнер из Парижа в марте 1947 года, – в Париже атмосфера несомненного и растущего недовольства, а может быть, и во всей Европе, как будто французы или все европейцы ожидали чего-то или, что хуже, ничего не ожидали». Европейский регион, как она заметила несколькими месяцами ранее, медленно вступал в новый ледниковый период. Джордж Кеннан согласился бы с этим. Шесть недель спустя в меморандуме Штаба политического планирования[116] он предположил, что реальная проблема заключалась не в коммунизме, а если и в нем, то только косвенно. Истинным источником европейского недовольства, по его мнению, стали последствия войны и того, что Кеннан назвал «глубоким истощением физических и духовных сил». Препятствия, с которыми столкнулись жители Европы, казались слишком большими теперь, когда завершился первоначальный всплеск послевоенных надежд и восстановления.

Гамильтон Фиш, редактор Foreign Affairs, влиятельного журнала американского внешнеполитического истеблишмента, описал свои впечатления от Европы в июле 1947 года: «Всего слишком мало – слишком мало поездов, трамваев, автобусов и автомобилей, чтобы возить людей на работу вовремя, не говоря уже о том, чтобы возить их в отпуск; слишком мало муки, чтобы испечь хлеб без примесей, и хлеба все равно не хватает для того, чтобы накормить тех, кто занимается тяжелым трудом. Слишком мало бумаги для газет. Ее хватает, чтобы сообщать лишь часть мировых новостей. Слишком мало семян для посадки и слишком мало удобрений; слишком мало домов для жилья и недостаточно стекла для окон; слишком мало кожи для обуви, шерсти для свитеров, газа для приготовления пищи, хлопка для подгузников, сахара для джема, жиров для жарки, молока для младенцев, мыла для мытья».

Сегодня среди ученых широко распространено мнение, что при всей мрачности того времени первоначальное послевоенное восстановление, а также реформы и планы 1945–1947 годов заложили основу для будущего благополучия Европы. И разумеется, по крайней мере для Западной Европы 1947 год действительно стал поворотным пунктом в восстановлении. Но в то время ничего из этого не было очевидным. Наоборот. Вторая мировая война и ее неопределенные последствия вполне могли предрекать окончательный упадок Европы. Конраду Аденауэру, как и многим другим, масштабы европейского хаоса казались еще страшнее, чем в 1918 году. Помня об ошибках, допущенных после Первой мировой войны, многие европейские и американские наблюдатели опасались худшего. В лучшем случае, подсчитали они, странам предстояли десятилетия бедности и борьбы. Немецкие жители американской оккупационной зоны ожидали, что пройдет не менее двадцати лет, прежде чем их страна восстановится. В октябре 1945 года Шарль де Голль повелительно заявил французскому народу, что потребуется двадцать пять лет «бешеной работы» для возрождения Франции.

Но задолго до этого, по мнению пессимистов, континентальная Европа снова погрязнет в гражданской войне, ******* ************[117]. Когда госсекретарь США Джордж Маршалл вернулся 28 апреля 1947 года с московской сессии Совета министров иностранных дел, разочарованный советским нежеланием сотрудничать по вопросу Германии[118] и потрясенный увиденным экономическим и психологическим состоянием Западной Европы, он ясно понимал, что нужно немедля предпринять что-то. И судя по пассивному, обреченному настроению в Париже, Риме, Берлине и других местах, инициатива должна была исходить из Вашингтона.

План Маршалла по созданию Программы восстановления Европы, обсуждаемый с его советниками в течение следующих нескольких недель и обнародованный в знаменитой приветственной речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 года, был значимым и уникальным событием. Но он возник не на пустом месте. Между окончанием войны и объявлением «плана Маршалла» Соединенные Штаты уже потратили многие миллиарды долларов на субсидии и кредиты для Европы. До сих пор главными бенефициарами были Великобритания и Франция, которые получили 4,4 миллиарда долларов и 1,9 миллиарда долларов в виде займов соответственно, но и остальные не остались с пустыми руками – займы Италии превысили 513 миллионов долларов к середине 1947 года, Польша получила 251 миллион долларов, Дания – 272 миллиона долларов, Греция – 161 миллион долларов, и многие другие страны также были в долгу перед США.

Но эти кредиты служили для того, чтобы заткнуть дыры и справиться с чрезвычайными ситуациями. Американская помощь на тот момент использовалась не для реконструкции или долгосрочных инвестиций, а для оплаты самых необходимых поставок, услуг и ремонта. Кроме того, кредиты, особенно крупным западноевропейским государствам, выдавались с определенными условиями. Сразу же после капитуляции Японии президент Трумэн неосмотрительно отменил соглашения о ленд-лизе военного времени, в результате чего Мейнард Кейнс в меморандуме для британского правительства от 14 августа 1945 года заявил, что страна столкнулась с «экономическим Дюнкерком»[119]. В течение следующих месяцев Кейнс успешно провел переговоры о солидном американском кредите, получив доллары, которые были нужны Великобритании для покупки товаров, уже недоступных по ленд-лизу. Но американские условия были нереалистично жесткими – особенно требование, чтобы Великобритания отказалась от имперских преференций для своих заморских владений, отказалась от валютного контроля и сделала фунт стерлингов полностью конвертируемым. В результате, как и предсказывали Кейнс и другие, последовал первый из многих послевоенных скачков британского фунта, быстрое исчезновение британских долларовых резервов и еще более серьезный кризис в следующем году.