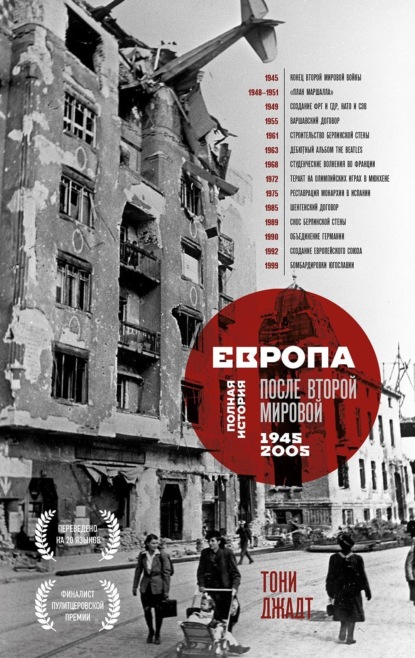

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Внутренние конфликты и межгосударственные противоречия периода между мировыми войнами усугублялись и в некоторой степени были вызваны одновременным коллапсом европейской экономики. Действительно, экономической жизни в Европе в те годы был нанесен тройной удар. Первая мировая война потрясла рынок труда, разрушила торговлю, опустошила целые регионы и обанкротила государства. Многие страны, прежде всего в Центральной Европе, так и не оправились от ее последствий. Те, что смогли выкарабкаться, снова оказались на дне во время кризиса 1930-х годов, когда дефляция, разорение предприятий и отчаянные попытки установить защитные тарифы против иностранной конкуренции привели не только к небывалому уровню безработицы и простою промышленных мощностей, но и краху международной торговли (между 1929 и 1936 годами франко-германская торговля сократилась на 83 %). Все это сопровождалось острой межгосударственной конкуренцией и враждебностью. А потом пришла Вторая мировая война. Ее беспрецедентное воздействие на гражданское население и экономику пострадавших стран описано в первой части этой книги.

Совокупный эффект всех этих ударов должен был уничтожить цивилизацию. Масштаб катастрофы, которую навлекла на себя Европа, уже тогда совершенно ясно представляли себе современники. Некоторые, крайне левые и крайне правые, видели в «самосожжении» буржуазной Европы шанс в борьбе за что-то лучшее.

Тридцатые годы были «низким, бесчестным десятилетием» Одена[13]. Но это также было время преданности и политической веры, а его кульминацией стали иллюзии и жизни, потерянные в Гражданской войне в Испании. Это было «бабье лето» радикальных воззрений XIX столетия, вдохновлявших теперь жестокие идеологические столкновения века более мрачного: «Каким же сильным было стремление к новому человеческому порядку в эпоху между мировыми войнами и какой жалкой была неспособность осуществить это стремление» (Артур Кестлер[14]).

Отчаявшись в Европе, некоторые бежали: сначала в оставшиеся либеральные демократии на окраинах Западной Европы, а затем, если вовремя успели, в Америку. А некоторые, как Стефан Цвейг или Вальтер Беньямин, покончили с собой. Казалось, что Европа вот-вот канет в бездну. В процессе развала европейской цивилизации что-то важное было потеряно навсегда. Эту потерю задолго предвидели Карл Краус и Франц Кафка в Вене времен Цвейга. В классическом фильме Жана Ренуара 1937 года великой иллюзией того периода названы война и сопутствующие ей мифы о чести, касте и классе. Но к 1940 году для наблюдательных европейцев величайшей из всех европейских иллюзий стала сама «европейская цивилизация», ныне дискредитированная безвозвратно.

В свете всего этого вполне понятно искушение рассказать историю неожиданного воскрешения Европы после 1945 года в самоутешающем, даже лирическом ключе. Именно так подавались события в послевоенной Европе, особенно в книгах, увидевших свет до 1989 года. Таким же тоном европейские государственные деятели рассуждали о своих достижениях в эти десятилетия. Простое выживание и возрождение отдельных государств континентальной Европы после катаклизма тотальной войны; отсутствие межгосударственных конфликтов и неуклонное расширение институциональных форм внутриевропейского сотрудничества, устойчивое восстановление после тридцатилетнего экономического спада и «нормализация» процветания, оптимизма и мира, – все это вызывало чрезмерную реакцию. Возрождение Европы было «чудом». «Постнациональная» Европа усвоила горькие уроки недавней истории. Как птица феникс, мирный, спокойный регион появился из пепла своего смертоносного, самоубийственного прошлого.

Подобно многим мифам, это довольно благостное описание Европы второй половины XX века содержит долю правды. Но и многое упускается. Восточная Европа, от австрийской границы до Уральских гор, от Таллина до Тираны, в него не вписывается. Ее послевоенные десятилетия, безусловно, были мирными по сравнению с тем, что происходило раньше, но только ********* *********** *********** ******* ****** *** ****** ***** ********** ******** **** *** ***** ****** ****** **************** ********** ***** *********** *************** *************** ****** ********* *********** ********** ******* ******* *** ****** ********** ** ***** ********** ********* ********[15].

Историю двух половин послевоенной Европы нельзя рассказывать отдельно друг от друга. Наследие Второй мировой войны, предвоенных десятилетий и предшествующей войны заставили правительства и народы Восточной и Западной Европы искать способ устроить свои дела так, чтобы не допустить отката к прошлому. Один из вариантов, радикальная повестка движений Народного фронта 1930-х годов, был изначально очень популярен в обеих частях Европы. Это свидетельствует о том, что в 1945 году ничего не началось с нуля, как иногда представляют. В Восточной Европе некая радикальная трансформация была неизбежна. Прошлое оказалось дискредитировано, никто не собирался к нему возвращаться. Но что тогда подходило на замену? Коммунизм мог быть неверным решением, однако сама проблема являлась вполне реальной.

На Западе перспектива радикальных перемен была смягчена не в последнюю очередь благодаря американской помощи (и давлению). Привлекательность повестки Народного фронта и коммунизма померкла. И то и другое было рецептом для трудных времен, а на Западе, по крайней мере, после 1952 года, времена уже не были такими тяжелыми. Поэтому в следующие десятилетия неопределенность первых послевоенных лет позабылась. Но возможность того, что события могут принять другой оборот, почти уверенность в том, что они уже приняли другой оборот, казалась вполне реальной в 1945 году. Именно чтобы избежать возвращения старых демонов (безработицы, фашизма, немецкого милитаризма, войны, революции), Западная Европа пошла по новому пути, о котором мы все знаем. Постнациональная, социально ответственная, объединенная, мирная Европа родилась не из оптимистического, смелого, дальновидного проекта, который мечтательно представляют себе сегодняшние евроидеалисты. Она была порождением тревоги. Помня историю, европейские лидеры в профилактических целях проводили социальные реформы и строили новые институты, чтобы не подпускать к себе прошлое.

Это легче понять, если вспомнить, что власти советского блока, по сути, занимались тем же. Они тоже больше всего хотели установить защиту от политического регресса, хотя в странах под властью коммунистов успех проекта обеспечивался не столько социальным прогрессом, сколько применением силы. Новейшая история была переписана, и граждан призывали забыть о ней, утверждая, что социальная революция под руководством коммунистов окончательно уничтожила не только недостатки прошлого, но и условия, которые сделали их возможными. Как мы увидим, это утверждение также оказалось мифом, в лучшем случае – полуправдой.

Но коммунистический миф невольно свидетельствует о большом значении (и трудностях) управления обременительным наследством в обеих половинах Европы. Первая мировая война разрушила старую Европу, Вторая мировая война создала условия для новой. Но вся Европа многие десятилетия после 1945 года жила в мрачной тени диктаторов и войн недавнего прошлого. Этот опыт объединяет европейцев послевоенного поколения и отличает их от американцев, которым XX век преподал несколько иные и в целом более оптимистичные уроки. Это отправная точка для любого, кто хочет понять Европу до 1989 года и оценить, насколько сильно она впоследствии изменилась.

* * *Излагая взгляды Толстого на историю, Исайя Берлин[16] определил значимое различие между двумя стилями интеллектуальных рассуждений с помощью известной цитаты греческого поэта Архилоха: «Лиса знает многое, еж – одно, но важное». В терминах Берлина эта книга определенно не «еж». На ее страницах я не излагаю какую-то великую теорию новейшей европейской истории, не предлагаю всеобъемлющего тезиса или единого нарратива. Однако из этого не следует, что я думаю, будто историю Европы после Второй мировой войны нельзя разложить по темам. Отнюдь – тем предостаточно. Как лиса, Европа знает многое.

Во-первых, это история уменьшения Европы. Ключевые европейские государства не могли претендовать после 1945 года на международный или имперский статус. Два исключения из этого правила, Советский Союз и отчасти Великобритания, в собственных глазах были лишь наполовину европейцами, и в любом случае к концу описываемого здесь периода они тоже сильно уменьшились. Остальная часть континентальной Европы была унижена поражением и оккупацией. Она не смогла своими усилиями освободиться от фашизма и не смогла без посторонней помощи сдерживать коммунизм. ************ ****** **** *********** *** ***** *** ******** ************[17]. Только с большим трудом и спустя долгие десятилетия европейцы восстановили власть над своей судьбой. Лишившись заморских территорий, бывшие морские империи Европы (Британия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Португалия) в это время сжались до своих изначальных европейских метрополий, и их внимание также было перенаправлено на Европу.

Во-вторых, в последние десятилетия XX века произошло отмирание «главных нарративов» европейской истории: великих исторических теорий XIX века с их моделями прогресса и изменений, моделями революции и трансформации, питавших политические проекты и социальные движения, разрывавшие Европу в первой половине века. Эта история также имеет смысл лишь в общеевропейском контексте: угасание политического пыла на Западе (за исключением маргинального интеллектуального меньшинства) сопровождалось (совсем по другим причинам) утратой политической веры и дискредитацией официального марксизма на Востоке. Да, в восьмидесятые на мгновение показалось, что интеллектуальные правые могут организовать возрождение вокруг созданного в XIX веке проекта демонтажа «общества» и принесения общественных дел в жертву безграничному свободному рынку и минималистскому государству[18]. Но это был лишь краткий порыв. После 1989 года ни левые, ни правые не предложили ни одного всеобъемлющего идеологического проекта в Европе, за исключением свободы. И для большинства европейцев это обещание теперь выполнено.

В-третьих, в качестве скромной замены умерших амбиций идеологического прошлого Европы с опозданием (и во многом случайно) возникла «европейская модель». Порожденный эклектичной смесью социал-демократического и христианско-демократического законодательства и паутинообразным институциональным расширением Европейских сообществ и последовавшего за ними Евросоюза, это был явно «европейский» способ регулирования социальных и межгосударственных отношений. Охватывая все – от детских садов до межгосударственных правовых норм, – этот европейский подход был не просто бюрократической практикой Европейского союза и его государств-членов. К началу XXI века он стал маяком и примером для претендентов на членство в ЕС, а также глобальным вызовом для Соединенных Штатов и конкурентом «американского образа жизни».

Это совершенно непредвиденное преобразование Европы из географического понятия (весьма спорного) в ролевую модель и магнит для отдельных лиц и стран происходило медленно и постепенно. Перефразируя Александра Вата[19], иронично описывавшего иллюзии польских государственных деятелей межвоенного периода, можно сказать, что Европа не была «обречена на величие». Ее появление в таком качестве, конечно, никто не мог предсказать ни в 1945, ни даже в 1975 году. Эта новая Европа не была заранее спланированным общим проектом, никто не собирался его реализовывать. Но как только, после 1992 года, стало ясно, что Европа занимает это новое место на международной арене, ее отношения, в частности с США, приобрели иной аспект как для европейцев, так и для американцев.

Четвертая тема, вплетенная в рассказ о послевоенной Европе, – ее сложные и часто превратно понимаемые отношения с Соединенными Штатами Америки. Западные европейцы хотели, чтобы США вмешались в европейские дела после 1945 года, но в то же время их возмущало это вмешательство и его роль в упадке Европы. Более того, несмотря на присутствие США в Европе, особенно после 1949 года, две стороны «Запада» оставались очень разными. Холодная война воспринималась в Западной Европе совершенно иначе, там не было характерных для США панических настроений. А последующая «американизация» Европы 50-х и 60-х, как мы увидим дальше, часто преувеличивается.

Восточная Европа, конечно, совершенно иначе видела Америку и ее особенности. Но и там не нужно преувеличивать влияние США на восточных европейцев до и после 1989 года. Критики-диссиденты в обеих половинах Европы, например Раймон Арон во Франции или Вацлав Гавел в Чехословакии, тщательно подчеркивали, что не считают Америку в чем-либо образцом или примером для своего общества. И хотя молодое поколение восточных европейцев после 1989 года какое-то время стремилось к либерализации своих стран на американский манер – с ограничением государственного вмешательства, низкими налогами и свободным рынком, – эта мода быстро прошла. «Американский момент» Европы остался в прошлом. Будущее восточноевропейских «маленьких Америк» принадлежало самой Европе.

И наконец, послевоенная история Европы сильно омрачена молчанием и пустотами. Европейский континент когда-то был замысловатым, причудливым гобеленом из переплетенных между собой языков, религий, обществ и наций. Многие города, особенно небольшие на пересечении старых и новых имперских границ, такие как Триест, Сараево, Салоники, Черновцы, Одесса или Вильно[20], были по-настоящему мультикультурными обществами (как говорят французы, avant le mot), где католики, православные, мусульмане, евреи и другие жили бок о бок. Мы не должны идеализировать старую Европу. То, что польский писатель Тадеуш Боровский назвал «невероятным, почти комичным плавильным котлом народов и национальностей, опасно кипящим в самом сердце Европы», периодически полыхало бунтами, резней и погромами. Но такова была реальность, и о ней до сих пор сохранилась живая память.

Однако между 1914 и 1945 годами эту Европу разгромили в пух и прах. Обновленная же, которая начала формироваться во второй половине XX века, была проще устроена. Благодаря войне, оккупации, изменению границ, изгнаниям и геноциду почти все теперь жили в своих странах, среди своего народа. В течение сорока лет после Второй мировой войны европейцы в обеих половинах Европы жили в герметичных национальных анклавах, где уцелевшие религиозные или этнические меньшинства, например евреи во Франции, представляли крошечный процент населения и были полностью интегрированы в культурную и политическую жизнь. Только Югославия и Советский Союз (империя, а не просто страна, к тому же европейская лишь наполовину, как уже отмечалось)стояли особняком в этой новой Европе, состоявшей из гомогенных элементов.

Но с 1980-х годов и тем более после распада Советского Союза и расширения ЕС будущее Европы видится мультикультурным. Беженцы, гастарбайтеры, жители бывших европейских колоний, которые едут в имперскую метрополию в поисках работы и свободы, добровольные и вынужденные мигранты из несостоятельных или репрессивных государств на расширяющихся границах Европы – они превратили Лондон, Париж, Антверпен, Амстердам, Берлин, Милан и дюжину других мест в космополитические глобальные города, нравилось это кому-либо или нет.

Сейчас в ЕС в его нынешнем составе живут, возможно, 15 миллионов мусульман и еще 80 миллионов ожидают вхождения в состав ЕС в Болгарии и Турции. Это новое присутствие в Европе живых «других» наглядно показало не только нынешний дискомфорт европейцев, связанный с перспективой еще большего разнообразия, но и ту легкость, с которой мертвые «другие» из ее прошлого были совершенно забыты. *********** ***** ****** *** ******* ********* ************ ************ ****** ************ ************** ****** ******* ********* ******** *** ********** ****************** ******** ******* ********* ********* *************** ******** ********** *********** ****** ****** ******* ******** *******[21].

Этот диссонирующий излом в плавном повествовании о пути Европы к «широким, залитым солнцем высотам» Уинстона Черчилля почти не упоминался в обеих половинах послевоенной Европы, по крайней мере до 1960-х годов, когда на него стали ссылаться исключительно в связи с уничтожением евреев немцами. За небольшим исключением, досье других преступников и других жертв не раскрывались. История и память о Второй мировой войне обычно ограничивались знакомым набором моральных условностей: Добро против Зла, антифашисты против фашистов, Сопротивление против коллаборационистов и так далее.

После 1989 года, с преодолением давно установившихся запретов, стало возможным признать (иногда вопреки яростному сопротивлению и отрицанию) моральную цену, уплаченную за возрождение Европы. Поляки, французы, швейцарцы, итальянцы, румыны и другие теперь лучше знают, если хотят знать, что действительно произошло в их стране всего несколько коротких десятилетий назад. Даже немцы пересматривают общепринятую историю своей страны и приходят к парадоксальным выводам. Теперь, впервые за многие десятилетия, в их поле внимания попали страдания самих немцев – от британских бомбардировщиков, советских солдат или чешских притеснителей. Евреи, как уже неуверенно говорили в некоторых респектабельных кругах, не единственные жертвы[22].

Хороши или плохи подобные дискуссии, вопрос спорный. Все эти публичные коммеморации – признак политического здоровья? Или иногда более благоразумно забыть, как лучше многих понимал де Голль? Этот вопрос будет рассмотрен в Эпилоге. Здесь я бы просто отметил, что недавние броски в прошлое не нужно понимать так, как их иногда понимают (особенно в Соединенных Штатах), сопоставляя с современными вспышками этнических или расовых предрассудков и видя в них зловещее свидетельство первородного греха Европы, ее неспособности извлечь уроки из прошлых преступлений, ее беспамятной ностальгии, ее постоянной готовности вернуться в 1938 год. Это не то, что Йоги Берра[23] называл «очередное дежавю».

Европа не возвращается в свое беспокойное военное прошлое, а, наоборот, покидает его. Сегодня Германия, как и вся остальная Европа, осознает свою историю XX века лучше, чем когда-либо за последние пятьдесят лет. Но это не значит, что она возвращается обратно. Просто история никогда не исчезала. Эта книга пытается показать, что Вторая мировая война легла тяжелой тенью на послевоенную Европу. Однако это не могло быть признано в полной мере. Молчание по поводу недавнего прошлого Европы было необходимым условием для построения европейского будущего. Сегодня, после болезненных публичных дебатов почти в каждой европейской стране, кажется уместным (и в любом случае неизбежным), что и немцы должны, наконец, чувствовать, что могут открыто ставить под сомнение каноны благонамеренной официальной памяти. Допускаю, что нам это не всегда очень нравится. Это может быть даже не очень хорошим предзнаменованием. Но это своего рода завершение. Через шестьдесят лет[24] после смерти Гитлера его война и ее последствия уходят в историю. Период после войны длился в Европе очень долго, но он, наконец, завершается.

Часть первая. После войны: 1945–1953

I. Наследие войны

«Европейский мир не испытал медленного упадка, как древние цивилизации, которые постепенно угасали и распадались; европейская цивилизация была снесена в один миг»[25].

Г. Д. Уэллс, «Война в воздухе» (1908)«Человеческую проблему, которую война оставит после себя, сложно представить, еще сложнее ее решать. Никогда не было такого разрушения, такого распада структуры жизни».

Энн О’Хара МакКормик«Здесь повсюду тяга к чудесам и исцелениям. Война подтолкнула неаполитанцев обратно в Средневековье».

Норман Льюис, «Неаполь 44-го»Европу после Второй мировой войны ожидали крайняя нужда и запустение. Фотографии и документальные фильмы того времени изображают вызывающие жалость потоки беспомощных мирных жителей, бредущих по разрушенным взрывами городам и голым полям. Одинокие дети-сироты потерянно проходят мимо групп изможденных женщин, которые разбирают груды кирпичей. Депортированные с бритыми головами и узники концлагерей в полосатых пижамах равнодушно смотрят в камеру, голодные и больные. Даже трамваи, неуверенно влекомые по поврежденным путям электричеством, работающим с перебоями, кажутся контуженными. Все и всё, за явным исключением сытых оккупационных сил союзников, кажется изношенным, лишенным ресурсов, истощенным.

Этот образ нуждается в уточнении, если мы хотим понять, как столь разрушенный континент смог так быстро восстановиться в последующие годы. Но он отражает главную истину о состоянии Европы после поражения Германии. Европейцы ощущали безнадежность, они были измотаны, и на то имелась причина. Европейская война, которая началась со вторжения Гитлера в Польшу в сентябре 1939 года и закончилась безоговорочной капитуляцией Германии в мае 1945 года, была тотальной войной. В ней участвовали и гражданские лица, и военные.

На самом деле на территориях, оккупированных нацистской Германией, от Франции до Украины, от Норвегии до Греции, Вторая мировая война была, прежде всего, опытом гражданских лиц. Полноценные боевые действия сопутствовали лишь началу и концу конфликта. Между ними война означала оккупацию, репрессии, эксплуатацию и истребление, с помощью которых солдаты, штурмовики и полицейские лишали привычного существования и самой жизни десятки миллионов людей из стран, находившихся на положении заключенных. В некоторых странах оккупация длилась большую часть войны; всюду она приносила страх и лишения.

В отличие от Первой мировой войны, Вторая мировая, война Гитлера, затронула практически весь мир. И длилась она долго, почти шесть лет для тех стран (Великобритания, Германия), которые участвовали в ней от начала до конца. В Чехословакии она началась еще раньше, с оккупации нацистами Судетской области в октябре 1938 года. *********** ****** ************* ****** ********* ************** **** ************ ******** ********* ********* ********** ******* ************* ************** ************ *** ***** ***** *********** ********[26].

Оккупационные режимы, конечно, были не новы для Европы. Отнюдь. Народная память о Тридцатилетней войне в Германии XVII века, во время которой иностранные наемные армии жили за счет покоренных территорий и терроризировали местное население, сохранилась и три века спустя в местных преданиях и сказках. Вплоть до тридцатых годов XX века испанские бабушки пугали непослушных детей Наполеоном. Но опыт оккупации во время Второй мировой войны обладал особой интенсивностью. Отчасти это связано с характерным отношением нацистов к подконтрольному населению.

Предыдущие оккупационные армии (шведы в Германии XVII века, пруссаки во Франции после 1815 года) жили за счет покоренных земель, атаковали и убивали местных жителей произвольным и даже случайным образом. Но народы, попавшие под немецкое правление после 1939 года, либо ставились на службу рейху, либо обрекались на уничтожение. Для европейцев это был новый опыт. За океанами, в своих колониях европейские государства систематически подчиняли или порабощали коренное население для собственной выгоды. Они не гнушались применением пыток, нанесением увечий или массовыми убийствами, чтобы принудить жертв к повиновению. Но с XVIII века европейцам не приходилось сталкиваться с подобными обычаями, по крайней мере, к западу от рек Буг и Прут[27].

Именно во время Второй мировой войны вся мощь современного европейского государства была впервые мобилизована с главной целью: завоевание и эксплуатация других европейцев. Чтобы сражаться и выиграть войну, британцы активно использовали и разграбляли собственные ресурсы; к концу войны Великобритания потратила более половины валового национального продукта на военные нужды. Однако нацистская Германия вела войну, особенно в последние годы, в значительной степени подпитываясь разоренной экономикой своих жертв (так же, как это делал Наполеон после 1805 года, но гораздо эффективней). Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Богемия и Моравия и особенно Франция невольно внесли значительный вклад в военные действия Германии. Их рудники, фабрики, фермы и железные дороги служили нуждам Германии, а населению приходилось работать на немецком военном производстве: сначала в своих странах, потом в самой Германии. В сентябре 1944 года в Германии находилось 7 487 000 иностранцев, большинство из которых попали туда против воли, и они составляли 21 % рабочей силы страны.

Нацисты жили за счет богатства своих жертв так долго, как могли. Это удавалось им столь успешно, что лишь в 1944 году гражданское население Германии стало ощущать влияние ограничений и дефицита военного времени[28]. К этому моменту военный конфликт приблизился к ним, сначала в виде бомбардировок союзников, затем одновременным наступлением союзных армий с востока и запада. Именно в этот последний год войны, в относительно короткий промежуток активной военной кампании к западу от Советского Союза, произошли самые масштабные физические разрушения.