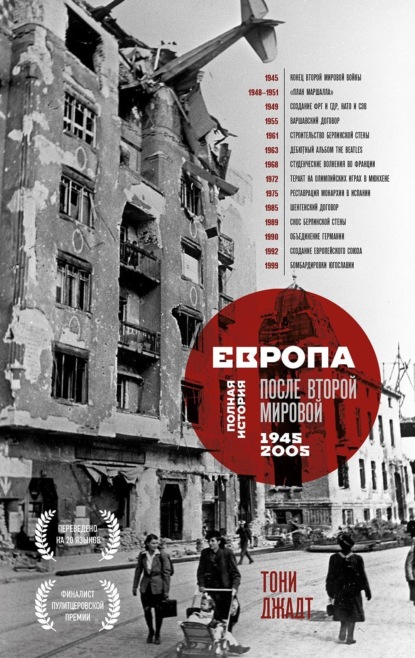

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

С 1945 года термин «коллаборационисты» приобрел характерный уничижительный моральный оттенок. Но разделения и союзы военного времени часто имели на местах более сложный и неоднозначный смысл, чем подразумевает простое послевоенное разграничение на «коллаборационистов» и «Сопротивление». Так, в оккупированной Бельгии некоторые носители фламандского языка, повторяя ошибку времен Первой мировой войны, соблазнились обещанием автономии и шансом избавиться от франкоговорящей элиты и поддержали немецкое правление. Здесь, как и везде, нацисты охотно разыгрывали общинную карту, пока это было удобно. Поэтому бельгийские военнопленные-фламандцы были освобождены в 1940 году, когда боевые действия прекратились, а франкоговорящие валлоны оставались в лагерях на протяжении всей войны.

Во Франции и Бельгии, а также в Норвегии сопротивление немцам было реальным, особенно в последние два года оккупации, когда усилия нацистов по принуждению молодых людей к работе в Германии заставили многих из них выбрать maquis (леса) как меньший риск. Но лишь в самом конце оккупации количество активных участников Сопротивления превысило число тех, кто сотрудничал с нацистами из-за взглядов, продажности или личных интересов. Во Франции было подсчитано, что вероятное число полноценно участвовавших мужчин и женщин было примерно одинаковым с обеих сторон, максимум от 160 000 до 170 000 человек. И главными врагами друг для друга оказывались чаще всего они сами, а немцы в основном отсутствовали.

В Италии обстоятельства были сложнее. Фашисты оставались у власти 20 лет, прежде чем Муссолини свергли в результате дворцового переворота в июле 1943 года. Возможно, по этой причине местное сопротивление режиму было незначительным. Наиболее активные антифашисты находились в эмиграции. После сентября 1943 года, когда страна официально стала «совместно воюющей» на стороне союзников[54], оккупированный немцами север страны разрывался между марионеточным режимом («республикой Сало» Муссолини) и небольшим, но мужественным партизанским Сопротивлением, сотрудничавшим и иногда поддерживаемым наступающими союзными армиями.

Но и здесь то, что преподносилось обоими лагерями как рассказ о здравомыслящих итальянцах, втянутых в конфликт с маргинальной бандой кровожадных террористов в союзе с иностранной державой, фактически в 1943–1945 годах приняло форму настоящей гражданской войны, в которой с обеих сторон участвовало множество итальянцев. Фашисты Сало по факту были ничем не примечательными пособниками жестокого оккупанта. Но внутренняя поддержка, на которую они могли рассчитывать в то время, была весомой и уж точно не меньше, чем у их самых агрессивных противников, партизан, возглавляемых коммунистами. Антифашистское Сопротивление в реальности стало одной из сторон в борьбе между итальянцами, чья память оказалась весьма короткой в послевоенные десятилетия.

В Восточной Европе дела обстояли еще сложнее. Словаки и хорваты извлекли преимущество из немецкого присутствия для создания условно независимых государств в соответствии с заветными мечтами довоенных сепаратистских партий. В Польше немцы не искали коллаборационистов; но севернее, в Прибалтике и даже Финляндии, вермахт изначально приветствовался как альтернатива поглощению Советским Союзом. Украинцы особенно активно старались извлечь выгоду из немецкой оккупации после 1941 года, желая обеспечить себе долгожданную независимость, и земли Восточной Галиции и Западной Украины стали местом кровавого гражданского конфликта между украинскими и польскими партизанами в контексте как антифашистской, так и антисоветской партизанской войны. В этих обстоятельствах тонкие различия между идеологической войной, междоусобным конфликтом и борьбой за политическую независимость потеряли значение: не в последнюю очередь для местного населения, в каждом случае являвшегося основной жертвой.

Поляки и украинцы воевали на стороне (или против) вермахта, Красной армии и друг друга в зависимости от времени и места. В Польше этот конфликт, после 1944 года превратившийся в партизанскую войну против коммунистического государства, унес жизни около 30 000 поляков в 1945–1948 годах. На поглощенной СССР Западной Украине последний командир партизан Роман Шухевич погиб под Львовом в 1950 году, хотя нерегулярная антисоветская активность сохранялась еще несколько лет на Украине и в Эстонии.

Однако именно на Балканах Вторая мировая война воспринималась прежде всего как гражданская война, причем очень кровавая. В Югославии значение обычных ярлыков (коллаборационист, партизан) было особенно непрозрачным. Кем был Дража Михайлович, сербский лидер партизан-четников[55]? Патриотом? Партизаном? Коллаборационистом? Что побуждало людей сражаться? Сопротивление (немецким, итальянским) оккупантам? Месть внутриполитическим врагам из межвоенного югославского государства? Междоусобные конфликты между сербами, хорватами и мусульманами? Про- или антикоммунистические цели? У многих людей имелось больше одного мотива.

Таким образом, режим усташей[56] Анте Павелича в хорватском марионеточном государстве убивал сербов (более 200 000 человек) и мусульман. Но партизаны-роялисты Михайловича (в основном сербы) также убивали мусульман. По этой одной причине мусульмане Боснии иногда сотрудничали с немецкими армиями для собственной защиты. Коммунистические партизаны Тито, несмотря на их стратегическую цель избавить Югославию от немецких и итальянских войск, посвятили время и ресурсы тому, чтобы сначала уничтожить четников, не в последнюю очередь потому, что это было им по силам. Десятилетие спустя, уже разочаровавшись в итогах боев между партизанами и четниками, в которых он сам сыграл героическую роль, Милован Джилас описывал свидетельства реального опыта войны и Сопротивления в оккупированной Югославии: «Часами обе армии карабкались по скалистым ущельям, чтобы избежать уничтожения или разгромить небольшую группу соотечественников, часто соседей, на каком-нибудь выступающем пике высотой шесть тысяч футов, на голодной, истекающей кровью оккупированной земле. Я поймал себя на мысли: вот что вышло из всех наших теорий и образов борьбы рабочих и крестьян против буржуазии».

Южнее Греция, как и Югославия, переживала Вторую мировую войну как череду вторжений, оккупации, Сопротивления, репрессий и гражданской войны, кульминацией которых стали пять недель столкновений в Афинах между коммунистами и поддерживающими роялистов британскими войсками в декабре 1944 года, после чего в феврале 1945 года было заключено перемирие. Однако боевые действия возобновились в 1946 году и продолжались еще три года, закончившись бегством коммунистов из их опорных пунктов на горном севере. Хотя нет сомнений, что греческое Сопротивление итальянцам и немцам было более эффективным, чем более известные движения Сопротивления во Франции или Италии (только в 1943–1944 годах греческие партизаны убили или ранили более 6000 немецких солдат), вред, нанесенный самим грекам, был еще больше. Партизаны КПГ (коммунисты) и правительство короля, базирующееся в Афинах и поддерживаемое Западом, терроризировали деревни, разрушали коммуникации и разделили страну на десятилетия вперед. К моменту окончания боевых действий, в сентябре 1949 года, 10 % населения осталось без крова. Гражданская война в Греции не имела этнических проблем, характерных для войны в Югославии и на Украине[57], но человеческих потерь она принесла все же больше.

Послевоенное влияние этих гражданских войн в Европе было огромным. В простом понимании они означали, что война в Европе не закончилась в 1945 году, с уходом немцев. Одна из травмирующих черт гражданской войны заключается в том, что даже побежденный враг никуда не исчезает, как не исчезает и память о конфликте. Но междоусобицы этих лет сделали кое-что еще: ****** ************ *********** *********** ******* *********** *********[58], они подточили основы европейского государства. После них ничто уже не могло оставаться прежним. В прямом смысле понятия, которым часто злоупотребляют, они преобразовали Вторую мировую войну, гитлеровскую войну, в социальную революцию.

Начнем с того, что последовательная оккупация территории иностранными державами неизбежно подрывала авторитет и легитимность местных правителей. Автономный лишь на словах, режим Виши во Франции, как и словацкое государство Йозефа Тисо[59] или режим усташей Павелича в Загребе, был зависимым агентом Гитлера, и большинство людей знали это. На муниципальном уровне коллаборационистские местные власти в Голландии или Богемии сохраняли определенную свободу, но только если это не шло вразрез с желаниями немецких хозяев. Дальше на востоке нацисты, ******* ********[60] заменяли ранее существовавшие институты собственными людьми и техникой, за исключением тех случаев, когда им было удобно какое-то время использовать местные разногласия и амбиции в своих интересах. По иронии судьбы, только в тех странах, которые были союзниками нацистов (Финляндии, Болгарии, Румынии и Венгрии) и поэтому имели собственное правительство, определенная степень реальной местной независимости сохранялась, по крайней мере, до 1944 года.

************** ******** ************* ***** ********** ****** *** *************** *********** ************ ************* ********* ******* ****** **** ************ *** ******* ******* ******* ******** ***** **************** ********[61]. Некоторые страны (Польшу, Прибалтику, Грецию, Югославию) оккупировали трижды за пять лет. При каждом последующем вторжении предыдущий режим уничтожался, его власть рушилась, его элита уменьшалась. В результате дискредитации старой иерархии и компрометации ее представителей частично получался чистый холст. В Греции, например, довоенный диктатор Метаксас сместил старый парламентский класс. Немцы убрали Метаксаса. Потом вытеснили и немцев, а те, кто сотрудничал с ними, оказались уязвимыми и опозоренными.

Ликвидация старых социальных и экономических элит стала, пожалуй, самым драматичным изменением. Истребление нацистами европейских евреев было разрушительным не только само по себе. Оно имело значительные социальные последствия для многих городов Центральной Европы, где евреи составляли местный класс профессионалов: врачи, юристы, бизнесмены, преподаватели. Позже, часто в тех же самых городах, исчезла и другая важная часть местной буржуазии – немцы, как мы уже отмечали. Произошла радикальная трансформация социального ландшафта, и у поляков, прибалтов, украинцев, словаков, венгров и других появилась возможность занять рабочие места (и дома) уехавших.

Этот процесс выравнивания, во время которого коренное население Центральной и Восточной Европы заняло место изгнанных меньшинств, оказал наиболее долговременное влияние на европейскую социальную историю. Немцы собирались уничтожить евреев и образованную интеллигенцию в Польше и на западе Советского Союза, ввергнуть остаток славян в новое крепостничество и передать землю и власть в руки переселившихся немцев. ************* ******* ***** *********** ****** ***** ******** ********* ***** ****** ************ ******* *********** ******** *******[62].

Одна из причин заключалась в том, что в годы немецкой оккупации развилась не просто быстрая и ускоренная кровопролитием вертикальная социальная мобильность, но и произошел полный крах закона и обычаев жизни в правовом государстве. Ошибочно думать о континентальной Европе времен немецкой оккупации как об оазисе умиротворения и порядка под присмотром всеведущей и вездесущей силы. Даже в Польше, наиболее тщательно контролируемой и подвергшейся наиболее жестоким репрессиям по сравнению с другими оккупированными территориями, общество продолжало функционировать вопреки новым правителям: поляки создали параллельный подпольный мир газет, школ, культурных мероприятий, социальных служб, экономического обмена и даже армии. Все это было запрещено немцами и существовало вне закона и с большим личным риском.

Но именно в этом и была вся суть. Нормально жить в оккупированной Европе означало нарушать закон: в первую очередь законы немецких оккупантов (комендантский час, правила передвижения, расовые законы и т. д.), но также и привычные законы и нормы. Большинство обычных людей, не имевших доступа к сельскохозяйственной продукции, были вынуждены, например, прибегать к черному рынку или нелегальному бартеру только для того, чтобы прокормить свои семьи. Кражи у государства, у сограждан или из разгромленного еврейского магазина были настолько широко распространены, что в глазах многих перестали считаться правонарушением. Напротив, когда жандармы, полицейские и местные мэры представляли и обслуживали оккупантов, а сами оккупационные силы занимались организованным беззаконием за счет части гражданского населения, обычные уголовные преступления превратились в акты сопротивления (хотя зачастую только в позднейших воспоминаниях).

Прежде всего, жестокость стала частью повседневной жизни. Высшая власть современного государства всегда опиралась в крайнем случае на монополию на насилие и готовность применить силу в случае необходимости. Но в оккупированной Европе власть заключалась в силе, применяемой без стеснения. Как ни странно, именно в этих обстоятельствах государство утратило монополию на насилие. Партизанские отряды и армии соперничали за легитимность, определяемую способностью утвердиться на определенной территории. Это было наиболее очевидно в отдаленных районах Греции, Черногории и у восточных границ Польши, где власть современного государства никогда не была очень твердой. Но к концу Второй мировой войны это стало применимо и для некоторых частей Франции и Италии.

Насилие породило цинизм. Оккупационные силы, *** ******** *** ********[63], подогревали войну всех против всех. Они не поощряли не только верность усопшей власти предыдущего режима или государства, но и любое чувство общности или связь между отдельными людьми, и в целом они преуспели. Если правящая власть поступила жестоко и беззаконно по отношению к вашему соседу за то, что он был евреем, членом образованной элиты, представителем этнического меньшинства, или попал в немилость к режиму, или вообще без всякой видимой причины, тогда почему вы должны проявлять больше уважения к нему? Действительно, часто было благоразумно идти дальше и заранее заручиться расположением властей, доставив ближнему неприятности.

По всей оккупированной немцами (и даже не оккупированной) Европе до самого конца войны интенсивность анонимных доносов, личных обвинений и простых слухов была поразительно высока. В период с 1940 по 1944 год поступило огромное количество доносов в СС, гестапо и местную полицию в Венгрии, Норвегии, Нидерландах и Франции. Многие были сделаны даже не ради вознаграждения или материальной выгоды. В советской сфере, особенно в бывшей Восточной Польше в 1939–1941 годы, также процветало поощрение информаторов в якобинском стиле и (французская) революционная привычка ставить под сомнение лояльность других.

Короче говоря, у всех были веские причины бояться друг друга. С подозрением относясь к мотивам остальных, люди спешили осудить их за какое-нибудь предполагаемое нарушение или незаконное преимущество. Не было никакой защиты сверху. Напротив, те, кто находился у власти, часто творили наибольшее беззаконие. Для большинства европейцев в 1939–1945 годах уже не существовало прав, гражданских, юридических, политических. Государство прекратило быть хранителем закона и справедливости. Наоборот, при гитлеровском «новом порядке» правительство само стало главным хищником. Отношение нацистов к жизни и здоровью людей печально известно. Но их отношение к собственности, возможно, оказалось их основным практическим наследием для облика послевоенного мира.

Во время немецкой оккупации право собственности было в лучшем случае условным. Евреев Европы просто лишили денег, товаров, домов, магазинов и бизнеса. Их имущество разделили между нацистами, коллаборационистами и их друзьями, а ненужное оставили для мародерства и кражи местному населению. Но секвестрация[64] и конфискация вышли далеко за рамки еврейской собственности. «Право» владения оказалось хрупким, часто бессмысленным, опирающимся исключительно на добрую волю, интересы или прихоти тех, кто находился у власти.

В этой серии радикальных принудительных имущественных сделок были как победители, так и проигравшие. Когда евреи и другие этнические жертвы исчезли, их магазины и квартиры могли занять местные жители, а их инструменты, мебель и одежду присваивали или крали новые владельцы. Этот процесс зашел дальше всего в «зоне уничтожения» от Одессы до Балтики, но в той или иной мере шел везде. Поэтому узники концлагерей по возвращении в Париж или Прагу в 1945 году часто обнаруживали, что их дома заняли «сквоттеры» военного времени, которые агрессивно заявляли о своих правах и отказывались уезжать. Таким образом, сотни тысяч простых венгров, поляков, чехов, голландцев, французов и представителей других национальностей стали соучастниками нацистского геноцида, хотя бы в качестве его бенефициаров.

В каждой оккупированной стране фабрики, транспортные средства, земля, машины и готовая продукция были экспроприированы в пользу новых правителей. Так происходила массовая де-факто национализация. Особенно в Центральной и Восточной Европе крупные частные владения и ряд финансовых учреждений были захвачены нацистами для своей военной экономики. Это не всегда оказывалось серьезным разрывом с прошлым. Катастрофический поворот к самодостаточной экономической модели в регионе после 1931 года повлек за собой высокий уровень государственного вмешательства и манипуляций, а в Польше, Венгрии и Румынии государственный сектор экономики значительно расширился в предвоенные и первые военные годы в качестве превентивной защиты от германского экономического проникновения. Государственное управление экономикой в Восточной Европе началось не в 1945 году.

Послевоенное выдворение немецкого населения из Польши в Югославию завершило радикальную трансформацию, начавшуюся с изгнания евреев немцами. Многие этнические немцы в Судетах, Силезии, Трансильвании и Северной Югославии владели обширными землями. Когда государство забрало их для перераспределения, эффект был мгновенным. В Чехословакии товары и имущество, отнятые у немцев и их пособников, составили до четверти национального богатства, в то время как одно только перераспределение сельскохозяйственных угодий принесло непосредственную пользу более чем 300 000 крестьян, сельскохозяйственным рабочим и членам их семей. Изменения такого масштаба можно назвать революционными. Как и сама война, они представляли собой радикальный рубеж, явный разрыв с прошлым и подготовку к еще большим изменениям в будущем.

В освобожденной Западной Европе нашлось мало принадлежащей немцам собственности, которую можно было бы перераспределить, и война не воспринималась как катаклизм, как это было на востоке. Но и там легитимность официальных властей оказалась под вопросом. Местные администрации во Франции, Норвегии и странах Бенилюкса не увенчали себя славой. Наоборот, они в целом с готовностью выполняли приказы оккупантов. В 1941 году немцы смогли управлять Норвегией силами лишь 806 чиновников. Число нацистских администраторов, управлявших Францией и проживавших в ней, составляло всего 1 500 человек. Они были настолько уверены в надежности французской полиции и вооруженных формирований, что отрядили (в дополнение к административному персоналу) всего 6 000 немецких гражданских и военных полицейских для обеспечения покорности нации численностью в 35 миллионов. То же самое происходило в Нидерландах. В послевоенных показаниях глава германской службы безопасности в Амстердаме утверждал, что «главную поддержку немецких войск в полицейском секторе и за его пределами оказывала голландская полиция. Без нее не было бы выполнено и 10 % немецких оккупационных задач». Сравните с Югославией, которая требовала неослабевающего внимания целых дивизий немцев только для сдерживания вооруженных партизан[65].

В этом заключалось одно из различий между Западной и Восточной Европой. Другим отличием стало отношение нацистов к оккупированным странам. Норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, французы, а после сентября 1943 года и итальянцы подвергались унижениям и эксплуатации. Но если они не были евреями, коммунистами или участниками Сопротивления того или иного рода, их оставляли в покое. В результате освобожденные народы Западной Европы могли представить себе возвращение к чему-то, похожему на прошлое. Даже парламентские демократии межвоенных лет теперь выглядели чуть менее убогими благодаря нацистской интерлюдии. Гитлер успешно дискредитировал по крайней мере одну радикальную альтернативу политическому плюрализму и правопорядку. Истощенное население Западной Европы стремилось, прежде всего, восстановить атрибуты нормальной жизни в надлежащем образом устроенном государстве.

Положение в только что освободившихся государствах Западной Европы тогда было довольно плачевным. Но в Центральной Европе, по словам Джона Дж. МакКлоя, верховного комиссара американской зоны оккупации Германии, произошел «полный экономический, социальный и политический коллапс… масштабы которого не имеют равных в истории после крушения Римской империи». МакКлой имел в виду Германию, где союзным военным администрациям приходилось строить все с нуля: закон, порядок, службы, связь, управление. Но, по крайней мере, у них были ресурсы для этого. Дальше на восток дела обстояли еще хуже.

***** ******** ****** ****** ******** ******** *** ********* **** **** ******** ********** ***[66]. История Центральной Европы, земель Германии и империи Габсбургов, северных частей старой Османской империи и даже самых западных территорий русских царей всегда существенно отличалась от истории национальных государств Запада. Но суть не обязательно была иной. До 1939 года венгры, румыны, чехи, поляки, хорваты и прибалты, возможно, смотрели с завистью на более удачливых жителей Франции или Нидерландов. Но они не видели причин не ждать такого же благополучия и стабильности. Румыны мечтали о Париже. Чешская экономика в 1937 году превзошла австрийского соседа и конкурировала с Бельгией.

Война изменила все. К востоку от Эльбы Советы и их местные представители унаследовали субконтинент, где уже произошел радикальный разрыв с прошлым. То, что не было полностью дискредитировано, оказалось безвозвратно разрушено. Изгнанные правительства из Осло, Брюсселя или Гааги могли вернуться из Лондона и надеяться восстановить законную власть, от которой они были вынуждены отказаться в 1940 году. Но старые правители Бухареста и Софии, Варшавы, Будапешта и даже Праги не имели будущего. Их мир был сметен трансформирующим насилием нацистов. Оставалось только определить политическую форму нового порядка, который пришел на смену безвозвратно утерянному прошлому.

II. Возмездие

«Война воспитала в бельгийцах, французах и голландцах веру в то, что их патриотический долг – лгать, управлять черным рынком, дискредитировать и обманывать. Эти привычки укоренились за пять лет».

Поль-Анри Спаак (министр иностранных дел Бельгии)«Месть бессмысленна, но некоторым мужчинам не было места в мире, который мы стремились построить».

Симона де Бовуар«Пусть будет вынесен и приведен в исполнение суровый и справедливый приговор, как того требует честь нации и заслуживает ее величайший предатель».

Резолюция чехословацких организаций Сопротивления с требованием сурового наказания для Йозефа Тисо, ноябрь 1946 г.Чтобы правительства освобожденной Европы были легитимными и могли претендовать на власть в нормально устроенных государствах, им следовало сначала разобраться с наследием дискредитировавших себя режимов военного времени. Нацисты и их союзники потерпели поражение, но из-за масштабов их преступлений этого было явно недостаточно. Если законность послевоенных правительств основывалась лишь на их военной победе над фашизмом, то чем они лучше фашистских режимов? Важным стало определить деятельность последних как преступление и наказать их соответственно. За этим намерением стояли веские правовые и политические причины. Но желание возмездия затрагивало и более глубокую потребность. Для большинства европейцев Вторая мировая война ощущалась не как война маневров и сражений, а как повседневная деградация, в ходе которой мужчин и женщин предавали и унижали, принуждали к повседневным мелким преступлениям и самоуничижению, где каждый что-то терял, а многие лишились всего.

Более того, в отличие от все еще повсеместно живой памяти о событиях Первой мировой войны, последствия завершившегося кровопролития в 1945 году вызывали не гордость, а лишь чувства стыда и немалой вины. Как уже сказано выше, большинство европейцев пережили войну пассивно: сначала побежденные и оккупированные одной группой иностранцев и затем освобожденные другой. Единственным источником коллективной национальной гордости были вооруженные партизанские движения Сопротивления, которые боролись с захватчиками. Поэтому именно в Западной Европе, где реальное Сопротивление не особо проявлялось, миф о нем имел наибольшее значение. В Греции, Югославии, Польше или на Украине, где отряды партизан открыто боролись с фашистами и друг с другом, все, как правило, было сложнее.