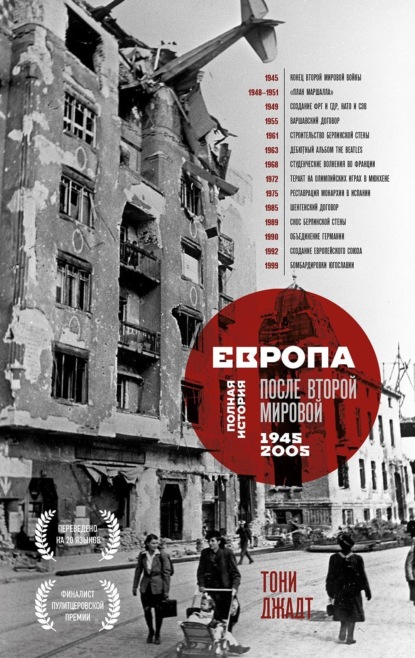

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

В освобожденной Польше, например, советские власти не приветствовали публичное восхваление вооруженных партизан, чьи настроения были как минимум в такой же степени антикоммунистическими, как и антинацистскими. В послевоенной Югославии, как мы уже видели, одни участники Сопротивления были лучше других – по крайней мере, в глазах маршала Тито и его победоносных борцов-коммунистов. В Греции, *** ************[67], местные власти в 1945 году разыскивали, сажали в тюрьмы или расстреливали всех вооруженных партизан, которых могли найти.

Короче говоря, Сопротивление было изменчивым и неясным явлением, местами выдуманным. Но «коллаборационизм» – другое дело. Коллаборационистов можно было повсеместно искать и проклинать. Это были мужчины и женщины, которые работали на оккупантов или спали с ними, связывали свою судьбу с нацистами или фашистами, под прикрытием войны охотно преследовали политические или экономические выгоды. Иногда они были религиозным, национальным или языковым меньшинством и уже за это их презирали или боялись. И хотя «коллаборационизм» ранее не существовал как правонарушение в юридическом смысле с установленными наказаниями, коллаборационистов можно было убедительно обвинить в государственной измене, настоящем преступлении, влекущем за собой достаточно суровую кару.

Преследование коллаборационистов (настоящих и воображаемых) началось еще до окончания войны. На самом деле, оно происходило на протяжении всей войны, на индивидуальной основе или по указанию подпольных организаций Сопротивления. Но в промежутке между отступлением немецких армий и установлением эффективного контроля со стороны союзных правительств народное разочарование и личная месть, часто окрашенные политическим оппортунизмом и экономической выгодой, привели к кратковременной, но кровавой череде разборок. Во Франции около 10 000 человек были убиты в ходе «внесудебных расправ», многие – от рук независимых групп вооруженного Сопротивления, в частности группы Milices Patriotiques[68], которая устраивала облавы на подозреваемых в коллаборационизме, захватывала их имущество и нередко расстреливала.

Около трети таких расправ произошло до высадки в Нормандии 6 июня 1944 года, большинство остальных – в последующие четыре месяца боев на французской земле. Но цифры – скорее низкие, учитывая уровень взаимной ненависти и подозрительности во Франции после четырех лет оккупации и режима маршала Петена в Виши. Никого не удивляли акции возмездия. По словам пожилого бывшего французского премьер-министра Эдуара Эррио, «Франция должна сначала пройти через кровавую баню, прежде чем республиканцы снова смогут взять бразды правления в свои руки».

Те же настроения владели тогда Италией, где репрессии и неофициальное возмездие, особенно в регионах Эмилия-Романья и Ломбардия, привели к гибели приблизительно 15 000 человек за последние месяцы войны и случались эпизодически еще как минимум три года. В других странах Западной Европы масштаб кровопролития был гораздо меньше: в Бельгии линчевали или казнили около 265 мужчин и женщин, в Нидерландах менее 100 человек. Однако были широко распространены другие формы возмездия. Обвинения женщин в том, что франкоязычные циники окрестили «горизонтальным коллаборационизмом», были очень распространены: в Нидерландах таких женщин обливали смолой и обваливали в перьях, во Франции нередко наблюдались сцены обнажения и обривания налысо женщин на площадях. Как правило, подобное массово происходило в день освобождения территорий от оккупантов или вскоре после этого.

Частота обвинений женщин, в основном другими женщинами, в связях с немцами показательна. Многие нападки имели под собой реальные основания: предложение сексуальных услуг в обмен на еду, одежду или разную помощь было одним из вариантов выживания, часто единственным, для женщин и семей в отчаянном положении. Но популярность такого обвинения и мстительное удовольствие, получаемое от наказания, служит напоминанием о том, что как мужчинами, так и женщинами оккупация переживалась прежде всего как унижение. Жан-Поль Сартр позже описывал коллаборационизм в чисто сексуальных терминах как «подчинение» власти оккупанта. Во многих французских романах 1940-х годов коллаборационисты изображены как женщины или слабые («женственные») мужчины, соблазненные мужским очарованием своих тевтонских правителей. Месть падшим женщинам была одним из способов избавиться от неприятных воспоминаний о личном и коллективном бессилии.

Анархические акты карательного насилия в освобожденной Восточной Европе также были широко распространены, но принимали другие формы. На Западе немцы активно искали коллаборационистов, а на оккупированных славянских землях правили напрямую с помощью силы. Единственными коллаборационистами, которых они постоянно поощряли, были местные сепаратисты, до тех пор пока те служили немецким целям. После отступления немцев первыми жертвами стихийного возмездия на Востоке стали национальные меньшинства. Советские войска и их местные союзники не препятствовали этому. Напротив, спонтанное сведение счетов (порой не совсем импровизированное) способствовало дальнейшему устранению местных элит и политиков, которые могли оказаться препятствием для послевоенных коммунистических амбиций. В Болгарии, например, недавно созданный Отечественный фронт поддерживал неофициальное преследование коллаборационистов военного времени всех мастей, повсеместно обвиняя их в «сочувствии фашистам» и поощряя доносы на всех, кто подозревался в прозападных настроениях.

В Польше главной целью народной мести часто становились евреи: 150 евреев были убиты в освобожденной Польше в первые четыре месяца 1945 года. К апрелю 1946 года цифра составила почти 1 200 человек. Более мелкие нападения происходили в Словакии (в Вельке Топольчаны в сентябре 1945 года) и в Венгрии (в Кунмадараше в мае 1946 года). Самый страшный погром произошел в Польше (в Кельце 4 июля 1946 года), где убили 42 еврея. Поводом к зверству послужили слухи о похищении и ритуальном убийстве местного ребенка. В некотором смысле это тоже было возмездие коллаборационистам, ибо в глазах многих поляков (в том числе бывших антифашистских партизан) евреи подозревались в симпатиях к советским оккупантам.

Точное число людей, убитых в контролируемой Советским Союзом Восточной Европе или в Югославии в первые месяцы «несанкционированных» чисток, неизвестно. Но подобный произвол не продолжался долго ни в одной стране. Ситуация, когда вооруженные банды бродят по местности, хватая, пытая и убивая по своему желанию, не отвечала интересам хрупких новых правительств, признанных не всеми и часто созданных спонтанно. Первой задачей властей было утвердить монополию на силу, законность и институты правосудия. Арестовывать и обвинять кого-то в преступлениях, совершенных во время оккупации, должны были соответствующие инстанции. Все судебные разбирательства должны были вестись в рамках закона. Любое кровопролитие – только по воле государства. Этот переход произошел, как только новые лидеры почувствовали себя достаточно сильными, чтобы разоружить бывших партизан, установить власть собственной полиции и подавить народные требования суровых и коллективных наказаний.

Разоружение участников Сопротивления прошло на удивление бесконфликтно, по крайней мере в Западной и Центральной Европе. На убийства и другие правонарушения, случившиеся в лихорадочные месяцы освобождения, закрывали глаза: временное правительство Бельгии объявило амнистию по всем преступлениям, совершенным силами Сопротивления и от его имени в течение 41 дня после официальной даты освобождения страны. Но все негласно понимали, что вновь созданные государственные институты должны взять на себя задачу наказания виновных.

Здесь и начались проблемы. Кто такие «коллаборационисты»? С кем они сотрудничали и с какой целью? Помимо простых случаев убийства или кражи, в чем провинились «коллаборационисты»? Кто-то должен был заплатить за страдания нации, но как определить эти страдания и на кого возложить ответственность за них? Формат этих головоломок варьировался от страны к стране, но дилемма оставалась общей: европейская история предыдущих шести лет не имела прецедентов.

Во-первых, любой закон, касающийся контактов коллаборационистов с немцами, обязательно приобретал обратную силу – до 1939 года о таком преступлении, как «сотрудничество с оккупантом», никто ничего не знал. Да, в предыдущих войнах оккупационные армии обращались за помощью и получали ее от местных, чью землю они захватили, но такое «сотрудничество» рассматривалось не как склонение к преступлению, а как часть сопутствующего ущерба войны[69].

Как уже отмечалось, преступное пособничество могло подпадать под действующее законодательство, только когда оно приравнивалось к государственной измене. Например, многие коллаборационисты во Франции – какими бы ни были детали их поведения – были привлечены к суду и осуждены по статье 75 Уголовного кодекса 1939 года за «передачу данных противнику». Но мужчины и женщины, представшие перед французскими судами, часто работали не на нацистов, а на режим Виши, возглавляемый и управляемый французами и претендовавший на законное наследие довоенной Франции. Здесь, как и в Словакии, Хорватии, протекторате Богемии, Социальной республике Муссолини в Сало, Румынии маршала Йона Антонеску и в Венгрии военного времени, коллаборационисты могли и действительно заявляли в свою защиту, что они работали только на власти своего государства.

В случае с высокопоставленными полицейскими или государственными служащими, явно виновными в службе интересам нацистов в составе марионеточных режимов, эта защита была лицемерной. Но фигуры меньшего ранга, не говоря о многих тысячах обвиненных в получении работы в этих администрациях или в сотрудничавших с ними структурах и на предприятиях, могли сослаться на искреннее заблуждение. Так правильно ли было обвинять человека, вступившего после мая 1940 года в политическую партию, которая законно существовала в довоенном парламенте, но стала сотрудничать с немцами во время оккупации?

Французское, бельгийское и норвежское правительства в изгнании пытались предвосхитить эти проблемы, издав декреты военного времени, предупреждающие о суровом послевоенном возмездии. Но они предназначались для того, чтобы удержать людей от сотрудничества с нацистами, и не касались более широких вопросов юриспруденции и справедливости. Более того, они не могли заблаговременно решить, какая ответственность важнее: личная или коллективная. Баланс политических выгод в 1944–1945 годах складывался в пользу того, чтобы возложить общую ответственность за военные преступления и преступления коллаборационистов на заранее определенные категории лиц: членов конкретных политических партий, военных организаций и государственных учреждений. Но такая процедура все равно обошла бы многих из тех, кого требовали наказать, зато в эту категорию попали бы люди, главным проступком которых были пассивность или трусость. И – самое главное – это повлекло бы за собой нечто вроде коллективной вины, неприемлемое для большинства европейских юристов.

Вместо этого к суду привлекались отдельные лица, приговоры которых сильно различались в зависимости от времени и места. Многие мужчины и женщины были несправедливо выделены из общего ряда и наказаны. Намного большее число вообще избежали возмездия. Возникали многочисленные процессуальные нарушения и парадоксы, а мотивы правительств, прокуратуры и присяжных не отличались безупречностью: подчас ими управляли личные интересы, политические расчеты или эмоции. Исход получился посредственным. Но когда мы оцениваем уголовные процессы и связанный с ним нравственный катарсис общества, сопровождавший переход Европы от войны к миру, нам нужно постоянно помнить о драматизме недавнего прошлого. Примечательно, что в условиях 1945 года удалось восстановить власть закона – никогда прежде Европа не стремилась определить новый перечень преступлений в таком масштабе и привлечь преступников к чему-то похожему на правосудие.

Количество осужденных и масштабы их наказаний сильно отличались в разных странах. В Норвегии, с населением всего 3 миллиона, предстали перед судом все члены Nasjonal Sammlung («Национального единения»), главной организации пронацистских коллаборационистов, – все 55 000 человек, а также почти 40 000 человек, не имеющих отношения к партии. 17 000 мужчин и женщин получили тюремные сроки, было вынесено тридцать смертных приговоров, из которых двадцать пять привели в исполнение.

В других странах Европы доля осужденных была значительно ниже. В Нидерландах расследовались дела 200 000 человек, из которых почти половину заключили в тюрьму, часть – за нацистское приветствие; 17 500 государственных служащих потеряли работу (это не коснулось сферы образования, бизнеса и свободных профессий); 154 человека приговорили к смертной казни, 40 из них казнены. В соседней Бельгии вынесли намного больше смертных приговоров (2 940), но меньшая их доля (всего 242) была приведена в исполнение. Примерно такое же количество коллаборационистов посадили в тюрьму, но если голландцы вскоре амнистировали большинство осужденных, бельгийское государство держало их в заключении дольше, а бывшие коллаборационисты, осужденные за тяжкие преступления, так и не восстановились полностью в гражданских правах. Вопреки послевоенному мифу фламандское население не подвергалось непропорциональной дискриминации. Но, наказывая сторонников «нового порядка» военного времени (по большей части фламандских), довоенная бельгийская элита – католики, социалисты, либералы – восстановила контроль как над Фландрией, так и над Валлонией.

Разница между Норвегией, Бельгией, Нидерландами (и Данией), где законные правительства бежали в изгнание, и Францией, где режим Виши являлся законным в глазах многих, наводит на размышления. В Дании о преступном коллаборационизме практически ничего не знали. Тем не менее 374 из каждых 100 000 датчан были приговорены к тюремному заключению в ходе послевоенных процессов. Во Франции коллаборационизм в военное время распространился широко, и поэтому за него наказывали довольно мягко. Поскольку само государство являлось главным коллаборационистом, казалось жестоким и несправедливым обвинять простых граждан в подобном преступлении, тем более что три четверти судей на процессах над коллаборационистами во Франции сами прежде служили коллаборационистскому режиму. В действительности, 94 человека из каждых 100 000 – меньше 0,1 % населения – попали в тюрьму за преступления военного времени. Из 38 000 заключенных большинство было освобождено по частичной амнистии в 1947 году, а все остальные кроме 1 500 человек – по амнистии в 1951 году.

В течение 1944–1951 годов официальные суды во Франции приговорили к смертной казни 6 763 человека (3 910 заочно) за государственную измену и связанные с ней преступления. Из этих приговоров было приведено в исполнение всего 791. Главное наказание, к которому приговаривали французских коллаборационистов, – «национальное унижение», введенное 26 августа 1944 года, сразу после освобождения Парижа. Оно язвительно описано Джанет Фланнер[70]: «Национальное унижение будет заключаться в лишении почти всего, что французы считают хорошим – например, права носить боевые награды; права быть юристом, нотариусом, школьным учителем, судьей или даже свидетелем; права управлять издательской, радио- или кинокомпанией; и прежде всего – права быть директором в страховой компании или банке».

Это наказание получили 49 723 французских мужчин и женщин. 11 000 гражданских служащих (1,3 % государственных служащих, но гораздо меньше, чем 35 000 потерявших работу при Виши) были уволены или подвергнуты иным санкциям, но большинство из них восстановили в правах в течение шести лет. В целом épuration (чистка), как известно, коснулась около 350 000 человек, жизнь и карьера большинства из которых не сильно пострадала. Никто не был наказан за то, что нам следует сейчас охарактеризовать как преступления против человечности. Ответственность за эти, как и за другие военные преступления, возлагалась только на немцев.

Итальянский опыт оказался особенным по ряду причин. Хотя Италия и являлась бывшей державой «оси», правительства союзников уполномочили ее провести собственные суды и чистки – в конце концов, в сентябре 1943 года она перешла на другую сторону. Но существовала значительная неопределенность в отношении того, что и кого следует преследовать в судебном порядке. В то время как в Европе большинство коллаборационистов по определению были запятнаны «фашизмом», в Италии этот термин охватывал слишком широкую и неоднозначную аудиторию. Управляемая собственными фашистами в 1922–1943 годах, страна была освобождена от правления Муссолини одним из его собственных маршалов, Пьетро Бадольо, чье первое антифашистское правительство состояло в основном из бывших фашистов.

Единственное фашистское преступление, которое однозначно преследовали в Италии, – это сотрудничество с врагом после 8 сентября 1943 года (дата немецкого вторжения). Большинство обвиняемых проживали на оккупированном севере и были связаны с марионеточным правительством, установленным в Сало на озере Гарда[71]. Распространенный в 1944 году и ставший предметом насмешек опросник «Были ли вы фашистом?» (Scheda Personale) фокусировался на разнице между фашистами Сало и остальными фашистами. Санкции в отношении первых основывались на Декрете № 159, принятом Временным законодательным собранием в июле 1944 года. В нем описывались «деяния особой тяжести, которые, хотя и не входили в состав преступления, [были] сочтены противоречащими нормам здравомыслия и политической порядочности».

Этот туманный законодательный акт был разработан, чтобы обойти проблему судебного преследования людей за действия, совершенные во время их службы у признанных национальных властей. Но Верховный суд, созданный в сентябре 1944 года для наиболее важных заключенных, был укомплектован судьями и адвокатами, которые в большинстве являлись бывшими фашистами, как и персонал чрезвычайных судов присяжных, сформированных для наказания мелких сотрудников коллаборационистского режима. В этих обстоятельствах вряд ли можно было ожидать, что процессы смогут завоевать большое уважение среди населения.

Неудивительно, что результаты заседаний никого не удовлетворили. К февралю 1946 года организаторы изучили дела 394 000 государственных служащих, из них уволили всего 1 580 человек. Большинство подозреваемых утверждали, что проявляли gattopardismo («леопардизм», или «приспособленчество») и вели тонкую двойную игру перед лицом фашистского давления, ведь каждого государственного служащего обязывали вступать в фашистскую партию. Поскольку многие из тех, кто проводил допрос, могли с таким же успехом оказаться на месте обвиняемых, они определенно сочувствовали этой линии защиты. После нескольких громких судебных процессов над высокопоставленными фашистами и генералами обещанная чистка правительства и администрации прекратилась.

Верховная комиссия, которой поручили руководить чисткой, прекратила работу в марте 1946 года, а через три месяца объявили первые амнистии, включая отмену всех приговоров к тюремному заключению сроком до пяти лет. Практически каждый глава провинции, мэр и бюрократ среднего звена, вычищенный в 1944–1945 годах, получили обратно должность или избежали уплаты наложенных штрафов, и большинство из почти 50 000 итальянцев, заключенных в тюрьму за фашистскую деятельность, провели в ней незначительный срок[72]. В судебном порядке казнили за преступления не более 50 человек, и еще 55 фашистов убили партизаны в тюрьме Скио 17 июля 1945 года[73].

Во время холодной войны Италию часто обвиняли в подозрительно безболезненном превращении из члена «оси» в демократического союзника. Это объясняли иностранным (американским) давлением и политическим влиянием Ватикана. В действительности дело обстояло сложнее. Несомненно, католическая церковь отделалась очень легко, учитывая теплые отношения Пия XII с фашистами и то, что он охотно закрывал глаза на преступления нацистов в Италии и в других местах. Со стороны Церкви давление имело место. И англо-американские военные власти действительно неохотно отстраняли скомпрометированных чиновников, пытаясь восстановить нормальную жизнь на полуострове. Да и в целом чистка от фашистов эффективнее проводилась в регионах, где господствовало левое Сопротивление и его политические представители.

Но именно Пальмиро Тольятти, 51-летний лидер Итальянской коммунистической партии, находясь на посту министра юстиции в послевоенном коалиционном правительстве, разработал проект амнистии июня 1946 года. После двух десятилетий изгнания и многих лет на высоком посту в Коминтерне Тольятти не питал иллюзий относительно того, что возможно и невозможно после Второй мировой войны. Когда он вернулся из Москвы в марте 1944 года, то к смятению и удивлению многих последователей объявил в Салерно (в то время столица освобожденной Италии) о приверженности своей партии национальному единству и парламентской демократии.

В стране, где многие миллионы людей, далеко не все из них с правыми взглядами, были скомпрометированы связью с фашизмом, Тольятти не видел особой пользы в том, чтобы толкать нацию на порог гражданской войны или, вернее, продлевать уже начавшуюся гражданскую войну. Гораздо лучше работать над восстановлением порядка и нормальной жизни, оставить фашистскую эпоху позади и стремиться получить власть через выборы. Более того, Тольятти, являясь высокопоставленной фигурой в мировом коммунистическом движении и глядя дальше итальянских берегов, прекрасно видел, что происходило в Греции, и воспринимал тамошнюю ситуацию как предостережение.

В Греции, хотя и существовал значительный уровень коллаборационизма во время войны среди бюрократической и деловой элиты, послевоенные чистки были направлены не против правых, а против левых. Это уникальный, но показательный случай. Гражданская война в Греции в 1944–1945 годах убедила британцев, что только полное восстановление консервативного режима в Афинах стабилизирует эту маленькую, но стратегически важную страну. Чистка или иные запугивания бизнесменов или политиков, работавших с итальянцами или немцами, могли иметь радикальные последствия в стране, где революционные левые выражали готовность захватить власть.

Так, вскоре угроза стабильности в Эгейском море и на юге Балкан стала исходить не от отступающей немецкой армии, а от хорошо окопавшихся греческих коммунистов и их партизанских союзников, засевших в горах. За сотрудничество с державами «оси» строго наказаны были немногие, но в борьбе против левых широко применялась смертная казнь. Поскольку в Афинах не делали последовательного различия между левыми партизанами, воевавшими против Гитлера, и партизанами-коммунистами, пытавшимися разрушить послевоенное греческое государство (на самом деле чаще всего это были одни и те же люди), именно участников Сопротивления военного времени, а не их врагов-коллаборационистов чаще всего судили и сажали в тюрьму в последующие годы и исключали из гражданской жизни на десятилетия. Даже их дети и внуки были вынуждены расплачиваться: часто им отказывали в работе в раздутом государственном секторе вплоть до 1970-х годов.

Все это указывает на то, что чистки и судебные процессы в Греции носили откровенно политический характер. Но такими же по сути были и более традиционные суды в Западной Европе. Любой судебный процесс, прямо проистекающий из войны или борьбы за власть, был политическим. Настроение на процессах над Пьером Лавалем или Филиппом Петеном во Франции, или над начальником полиции Пьетро Карузо в Италии вряд ли можно было назвать обычным с юридической точки зрения. Сведение счетов, кровопролитие, месть и политический расчет сыграли решающую роль в этих и многих других послевоенных слушаниях и чистках. Это следует учитывать, когда мы обратимся к официальному послевоенному возмездию в Центральной и Восточной Европе.

На территории, находившейся под контролем Красной армии, также проходили суды, исполнялись наказания для коллаборационистов, фашистов и немцев. С точки зрения Сталина и советских оккупационных властей подобные действия были способом очистить местный политический и социальный ландшафт от препятствий для коммунистического правления. То же самое относилось к Югославии Тито. Многих мужчин и женщин обвинили в фашистских преступлениях, поскольку их главным преступлением была принадлежность к неправильной национальной или социальной группе, причастность к неудобным религиозным сообществам или политической партии, или просто излишняя примечательность или популярность в местном сообществе. Чистки, экспроприация земель, высылки, приговоры к тюремному заключению и казни были направлены на искоренение обвиняемых политических противников. Они стали, как мы увидим, важными промежуточными этапами в процессе социальных и политических преобразований. Но все-таки настоящих фашистов и военных преступников тоже преследовали и карали.