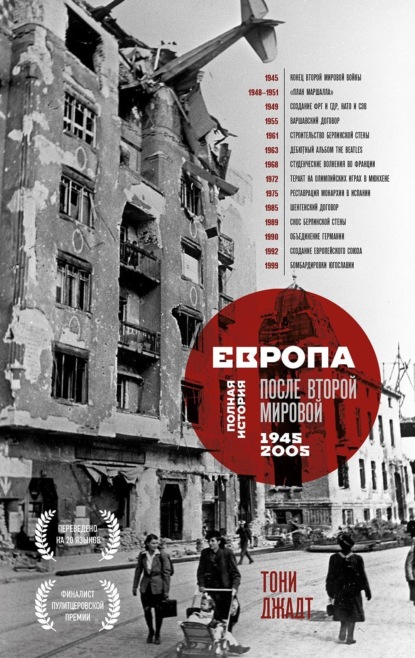

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Югославы казнили и депортировали многих этнических венгров за их роль в резне, устроенной венгерскими военными в Воеводине в январе 1942 года[75], а их землю передали невенгерским сторонникам нового режима. Это был продуманный политический ход, но во многих случаях жертвы, безусловно, были обвинены справедливо.

В Югославии ситуация была особенно запутанной. Дальше на севере, в Венгрии, народные суды послевоенного времени действительно начинали с того, что судили настоящих военных преступников, особенно активистов прогерманских режимов Дёме Стояи и Ференца Салаши 1944 года. Доля фашистов и коллаборационистов, осужденных в Венгрии, относительно численности населения не превышала таковой в послевоенной Бельгии или Нидерландах. Несомненно, они совершили тяжкие преступления, в том числе поддерживая и с энтузиазмом выполняя немецкие планы по задержанию и отправке на смерть сотни тысяч венгерских евреев. Только позже венгерские власти добавили такие категории, как «саботаж» и «заговор», с явной целью затронуть более широкий ряд оппонентов и тех, кто мог сопротивляться коммунистическому захвату власти.

В Чехословакии чрезвычайные народные суды, учрежденные указом президента от 19 мая 1945 года, вынесли 713 смертных приговоров, назначили 741 пожизненное заключение и 19 888 более коротких сроков «предателям, коллаборационистам и фашистским элементам из рядов чешской и словацкой нации». Язык отдавал советским юридическим жаргоном и, безусловно, предрекал мрачное будущее Чехословакии. Но в оккупированной Чехословакии действительно существовали предатели, коллаборационисты и фашисты; один из них, Йозеф Тисо, был повешен 18 апреля 1947 года. Получили ли Тисо и другие справедливый суд – могли ли они получить справедливый суд в атмосфере того времени – законный вопрос. Но обращение с ними было не хуже, чем, например, с Пьером Лавалем. Послевоенное чешское правосудие было очень озабочено проблемной и неясной категорией «преступлений против нации», использовавшейся для коллективного наказания, в частности, судетских немцев. Но то же самое происходило в те годы с французским правосудием, хотя, возможно, в меньшей степени.

Трудно судить об успехе послевоенных процессов и антифашистских чисток в ранее оккупированной Европе. В то время схема вынесения приговоров подверглась резкой критике – те, кого судили во время войны или сразу после освобождения страны, могли получить более суровые наказания, чем те, кого привлекли к ответственности позже. В результате мелкие правонарушители, с которыми разобрались весной 1945 года, получили гораздо более длительные сроки тюремного заключения, чем крупные коллаборационисты, дела которых дошли до суда лишь через год и позже. В Богемии и Моравии очень высокий процент (95 %) смертных приговоров приводился в исполнение из-за правила, требующего, чтобы заключенных казнили в течение двух часов после вынесения приговора. В других местах любой, кто избегал немедленной казни, мог ожидать смягчения приговора.

Смертные приговоры в то время выносились часто, и они почти не вызывали возражений: во время войны человеческая жизнь обесценилась и такие вердикты перестали выглядеть крайней мерой, они оправдывались, в отличие от мирного периода. Больше негодования вызывала явная непоследовательность наказаний, местами дискредитировавшая весь процесс, не говоря уже о том, что многие приговоры выносились судьями и присяжными, чей послужной список военного времени был как минимум небезупречен. Хуже всех пришлось писателям и журналистам, оставившим письменные свидетельства своих настроений во время войны. Широко освещавшиеся судебные процессы над выдающимися интеллектуалами – вроде Робера Бразийака в Париже в январе 1945 года[76] – вызывали протесты преданных сторонников Сопротивления, таких как Альбер Камю, который считал несправедливым и неразумным осуждать и казнить людей за их мнения, какими бы неверными они ни были.

Напротив, бизнесмены и высокопоставленные чиновники, получившие прибыль от оккупации, мало пострадали, по крайней мере в Западной Европе. В Италии союзники настаивали на том, чтобы не трогать людей вроде Витторио Валлетта из FIAT, несмотря на его печально известную связь с фашистскими властями. Другие итальянские бизнесмены выжили, продемонстрировав былое несогласие с Социальной республикой Сало под руководством Муссолини. Они действительно часто выступали против нее именно потому, что она была слишком «социальной». Во Франции судебное преследование экономического сотрудничества упредила выборочная национализация – заводов Renault, например, в отместку за значительный вклад Луи Рено в военную экономику Германии. И всюду те мелкие бизнесмены, банкиры и чиновники, которые помогали оккупационным режимам управлять, строить «Атлантический вал»[77], чтобы предотвратить вторжение во Францию, снабжали немецкие войска и т. д., сохранили свою работу, чтобы оказывать аналогичные услуги пришедшим к власти демократиям и обеспечивать преемственность и стабильность.

Такие компромиссы, вероятно, были неизбежны. Сам масштаб разрушений и морального падения в 1945 году означал, что все оставшееся, вероятно, понадобится как строительный материал для будущего. Временные правительства в месяцы освобождения были почти беспомощны. Безусловное (и благодарное) сотрудничество экономической, финансовой и промышленной элиты казалось жизненно важным, когда слабое и голодающее население нуждалось в пище, одежде и топливе. Экономические чистки могли быть контрпродуктивными, даже губительными.

Но платой за это стали политический цинизм и резкое избавление от иллюзий и надежд периода освобождения. Уже 27 декабря 1944 года неаполитанский писатель Гульельмо Джаннини писал в L’Uomo Qualunque, газете, принадлежавшей новой итальянской одноименной партии и апеллировавшей именно к чувству насмешливого разочарования: «Я тот парень, который, встретив бывшего офицера, спрашивает: „Как ты стал чистильщиком?“… Я парень, который смотрит вокруг и говорит: „Это фашистские методы и системы“… Я парень, который больше не верит ни во что и никому».

В Италии, как мы видим, сложилась тяжелая ситуация. Но чувства, подобные чувствам Джаннини, широко распространились в Европе к концу 1945 года и подготовили почву для быстрого изменения настроений. Возложив вину за недавнее прошлое на тех, чьи дела были самыми вопиющими или психологически значимыми, наказав их, большинство людей в недавно оккупированных немцами странах скорее стремилось оставить неудобные или неприятные воспоминания позади и восстановить свою сломанную жизнь. В любом случае очень немногие мужчины и женщины в то время были склонны обвинять своих соотечественников в самых тяжких преступлениях. За эти последние, по общему мнению, немцы должны были взять на себя полную ответственность.

В самом деле, мнение, что вина за ужасы Второй мировой войны должна полностью лечь на Германию, было столь широко распространено, что даже Австрия избежала порицания. По соглашению союзников в 1943 году Австрия была официально объявлена «первой жертвой» Гитлера, и, таким образом, в конце войны ей было гарантировано иное обращение, чем Германии. Это соответствовало твердому убеждению Уинстона Черчилля в прусском происхождении нацизма, убеждению, обусловленному одержимостью его поколения появлением прусской угрозы европейской стабильности в последней трети XIX века. Но такое видение устраивало и других союзников – ключевое географическое положение Австрии и неуверенность в политическом будущем Центральной Европы подсказывали, что разумнее отделить ее судьбу от судьбы Германии.

Впрочем, Австрию вряд ли можно было рассматривать как еще одну оккупированную нацистами страну, где сначала требовалось наказать местных фашистов и пособников, а после можно возвращаться к нормальной жизни. В стране с населением менее 7 миллионов человек было 700 000 членов НСДАП: в конце войны в Австрии еще оставалось 536 000 зарегистрированных нацистов; 1,2 миллиона австрийцев служили в немецких частях во время войны. Австрийцы были непропорционально высоко представлены в СС и в администрации концлагерей. Австрийская общественная жизнь и высокая культура были перенасыщены людьми, сочувствующими нацистам, – 45 из 117 членов Венского филармонического оркестра оказались нацистами (тогда как в Берлинском филармоническом оркестре было всего восемь членов нацистской партии из 110 музыкантов).

В этих обстоятельствах Австрия легко отделалась, на удивление легко. Расследовались военные преступления 130 000 австрийцев, из них 23 000 предстали перед судом, 13 600 были осуждены, 43 человека приговорены к смертной казни и всего 30 казнены. Было уволено около 70 000 государственных служащих. Осенью 1946 года четыре оккупационные союзные державы позволили Австрии самой заниматься своими преступниками и «денацификацией». Система образования, особенно зараженная идеологией, была очищена: уволили 2943 учителя начальных классов и 477 учителей средних школ, но среди профессорского состава университетов лишь 27 человек потеряли свои места, хотя многие заслуженные ученые открыто симпатизировали нацизму.

В 1947 году австрийские власти приняли закон, определяющий разницу между «более» и «менее» виновными нацистами. 500 000 представителей второй группы были амнистированы в следующем году, а их политические права восстановлены. Первые – всего около 42 000 – получили амнистию к 1956 году. После этого австрийцы просто забыли о своей причастности к Гитлеру. Одна из причин легкости, с которой Австрия отделалась от своей интрижки с нацизмом, состоит в том, что всем было выгодно приспособить недавнее прошлое к своим интересам. Консервативная Народная партия, наследница довоенной Христианско-социальной партии, имела все причины приукрасить свои собственные и в целом австрийские «негерманские» черты, чтобы отвлечь внимание от корпоративистского режима, который она навязала стране силой в 1934 году. Австрийские социал-демократы, бесспорные антифашисты, тем не менее должны были очистить историю своих призывов к аншлюсу с Германией до 1933 года. Другая причина заключалась в том, что все партии были заинтересованы в умиротворении и привлечении голосов бывших нацистов, значительного по размерам электората, который определял политическую систему страны в будущем. А затем, как мы увидим, с началом холодной войны появились новые обстоятельства[78].

Подобные расчеты присутствовали и в Германии. Но там местному населению не предоставили права выбирать свою судьбу. В той же Московской декларации от 30 октября 1943 года, снявшей с Австрии ответственность за приверженность нацистам, союзники предупредили немцев, что они будут нести ответственность за свои военные преступления. Так и произошло. В серии судебных процессов между 1945 и 1947 годами союзные оккупационные державы в Германии преследовали нацистов и их пособников за военные преступления, преступления против человечности, убийства и другие общеуголовные преступления, совершенные ради нацистских целей.

Среди этих процессов наиболее известен Международный военный трибунал в Нюрнберге, судивший руководителей нацистской Германии в период с октября 1945 по октябрь 1946 года, но было и много других. Американские, британские и французские военные суды разбирали дела нацистов низшего звена в соответствующих зонах оккупированной Германии, и вместе с Советским Союзом они доставляли нацистов в другие страны, в частности в Польшу и Францию, – для суда в тех местах, где были совершены их преступления. Программа судебных процессов над военными преступниками осуществлялась на протяжении всей оккупации Германии союзниками. В западных зонах более 5000 человек были осуждены за военные преступления или преступления против человечности, из них немногим менее 800 человек были приговорены к смертной казни и 486 человек, в конце концов, казнены – последний из них в Ландсбергской тюрьме в июне 1951 года после громких просьб немцев о помиловании.

Вряд ли речь могла идти о наказании немцев только за их идеологию, хотя в Нюрнберге признали нацистскую партию преступной организацией. Цифры были слишком велики, а аргументы против коллективной вины слишком убедительны. В любом случае, никто не понимал, к чему могло привести признание виновными многих миллионов людей. Однако ответственность нацистских лидеров была ясна, и никогда не возникало сомнений относительно их участи. По словам Телфорда Тейлора, одного из обвинителей от США в Нюрнберге и главного обвинителя на последующих судебных процессах[79]: «Слишком многие люди считали, что руководство Третьего рейха нанесло им неправомерный ущерб, и хотели получить решение на этот счет».

С самого начала судебные процессы по делам о германских военных преступлениях служили не только справедливости, но и воспитанию. Главный Нюрнбергский процесс дважды в день транслировался по немецкому радио, и собранные доказательства были предъявлены в школах, кинотеатрах и центрах перевоспитания по всей стране. Однако показательные преимущества судов не всегда были очевидны. В ранней серии судов над комендантами и охранниками концентрационных лагерей многие избежали наказания. Их адвокаты использовали англо-американскую систему состязательного правосудия в своих интересах, допрашивая и унижая свидетелей и выживших в лагерях. На суде в Люнебурге над персоналом Берген-Бельзена (17 сентября – 17 ноября 1945 года) именно британские адвокаты защиты с некоторым успехом доказывали, что их клиенты всего лишь соблюдали (нацистские) законы: 15 из 45 подсудимых были оправданы.

В целом трудно понять, насколько суды над нацистами способствовали политическому и нравственному перевоспитанию Германии и немцев. Конечно, многие считали их «правосудием победителей», и именно таковыми они являлись. Но это были настоящие суды над реальными преступниками за явно преступные действия, и они создали жизненно важный прецедент для международной юриспруденции на десятилетия вперед. Суды и расследования 1945–1948 годов (когда Комиссия ООН по военным преступлениям была расформирована) привели к сохранению чрезвычайно большого количества документов и записей показаний (в частности, касающихся немецкого проекта по уничтожению евреев Европы) в тот самый момент, когда немцы и другие стремились как можно скорее забыть о произошедшем. Эти процессы ясно дали понять, что преступления, совершенные отдельными лицами в идеологических или государственных целях, – тем не менее ответственность конкретных лиц, подлежащих наказанию по закону. Следование приказам не освобождало от ответственности.

Однако наказания немецких военных преступников союзниками имели два неизбежных недостатка. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■ «■■■■■■■■■■■», ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ – ■■ ■■■■■ ■■■■, ■■■, ■■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■. ■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■-■ ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■■■, ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■. ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, «■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■, ■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■, ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■, ■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■».

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■[80].

Второй недостаток заключался в самой природе судебного процесса. Личная вина нацистского руководства, начиная с самого Гитлера, была продемонстрирована явно и полно, поэтому многие немцы полагали, что остальные граждане страны невиновны, что коллективно они оказались такими же пассивными жертвами нацизма, как и другие. Преступления нацистов могли быть «совершены во имя Германии» (цитируя бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, говорившего полвека спустя), но мало кто действительно сознавал, что они были совершены немцами.

Американцы, в частности, хорошо знали об этом и немедленно инициировали программу перевоспитания и денацификации в своей зоне[81]. Они поставили цель уничтожить нацистскую партию и взамен укоренить демократию и свободу в немецкой общественной жизни. Армию США в Германии сопровождала армия психологов и других специалистов, которым поставили задачу понять, почему немцы зашли так далеко. Подобные проекты предпринимали британцы, хотя и с большим скептицизмом и меньшими ресурсами. Французы мало интересовались этим вопросом. Советы же изначально полностью поддерживали эту линию, поэтому агрессивные меры по денацификации были одним из немногих вопросов, по которым союзные оккупационные власти соглашались друг с другом, по крайней мере, некоторое время.

Однако полностью устранить нацистов из немецкой жизни в условиях 1945 года оказалось невыполнимой задачей. По словам генерала Люциуса Клея, руководителя американской военной администрации, «наша главная административная проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно компетентных немцев, которые не были связаны каким-либо образом с нацистским режимом… Кажется, слишком часто только у карьерных госслужащих… есть необходимая квалификация… а большинство из них были не просто номинальными участниками (по нашему определению) в деятельности нацистской партии».

Клей не преувеличивал. 8 мая 1945 года, когда закончилась война в Европе, в Германии было 8 миллионов нацистов. В Бонне 102 из 112 врачей состояли на тот момент или ранее в партии. В разрушенном Кёльне из 21 специалиста городской водопроводной сети, в чьих навыках город жизненно нуждался для реконструкции водопровода и канализации и профилактики заболеваний, 18 человек были нацистами. Гражданская администрация, здравоохранение, городское строительство и частное предпринимательство в послевоенной Германии неизбежно осуществлялись такого рода людьми, хотя и под наблюдением союзников. О том, чтобы просто исключить их из немецкой жизни, не могло быть и речи.

Тем не менее определенные усилия прикладывались. Жители трех западных зон оккупированной Германии заполнили 16 млн Frageboden (анкет), большинство из них на территории под американским контролем. Так власти США насчитали 3,5 миллиона немцев (около четверти всего населения зоны), «подлежащих судебной процедуре», хотя многие из них так и не предстали перед местными трибуналами по денацификации, созданными в марте 1946 года немцами под надзором союзников. Немецких гражданских лиц водили в обязательном порядке в концлагеря и заставляли смотреть документальные фильмы о зверствах нацистов. Учителей-нацистов уволили, очистили фонды библиотек, а газетную бумагу и печать союзники взяли под непосредственный контроль и передавали их новым владельцам и редакторам с подлинными антинацистскими убеждениями.

Но даже эти меры встретили значительное сопротивление. 5 мая 1946 года будущий канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр высказался против денацификации в публичном выступлении в Вуппертале, потребовав, чтобы «нацистских попутчиков» оставили в покое. Двумя месяцами позже, выступая перед своим недавно созданным Христианско-демократическим союзом[82], он выразил ту же мысль: денацификация длилась слишком долго и не принесла пользы. Обеспокоенность Аденауэра была искренней. По его мнению, столкновение немцев с преступлениями нацистов – будь то в судах, трибуналах или проектах по перевоспитанию – скорее спровоцирует националистическую реакцию, чем побудит раскаяние. Просто потому, что нацизм имел такие глубокие корни в его стране, будущий канцлер счел более благоразумным разрешать и даже поощрять замалчивание темы.

В его действиях был резон. Немцы в 1940-х плохо представляли, какими их видел весь остальной мир. Они не понимали, что они и их лидеры натворили, и были больше озабочены своими послевоенными трудностями – нехваткой продовольствия и жилья и тому подобным, – а не страданиями их жертв в оккупированной Европе. Действительно, они чаще видели себя в роли жертвы и поэтому рассматривали судебные процессы и другие столкновения с нацистскими преступлениями как месть победивших союзников умершему режиму[83]. За некоторыми благородными исключениями, послевоенные политические и религиозные власти Германии почти не противоречили этой точке зрения, и естественные лидеры страны – в свободных профессиях, судебной системе, на государственной службе – были наиболее скомпрометированы.

Поэтому к анкетам относились с насмешкой. Они служили в основном для того, чтобы обелить подозрительных лиц, помогая им получить свидетельство с хорошей характеристикой (так называемые свидетельства Persil, от одноименного популярного моющего средства). Перевоспитание имело явно ограниченный эффект[84]. Одно дело – заставить немцев ходить на документальные фильмы, совсем другое – заставить их смотреть эти фильмы и тем более думать о том, что увидели.

Много лет спустя писатель Стефан Хермлин описал сцену во франкфуртском кинотеатре, куда немцев привели смотреть документальные ленты о Дахау и Бухенвальде, прежде чем выдать продуктовые карточки: «В тусклом свете проектора я увидел, что большинство отвернулись после начала фильма и оставались в таком положении до самого конца сеанса. Сегодня я думаю, что эти отвернувшиеся лица выражали позицию многих миллионов… Мой несчастный народ был одновременно сентиментален и черств. Они не хотели быть потрясенными реальностью, не хотели „познавать сами себя“»[85].

К тому времени, когда западные союзники с приходом холодной войны отказались от своих усилий по денацификации, стало ясно, что они имели явно ограниченное влияние. В Баварии около половины учителей средних школ, уволенных к 1946 году, вернулись к своим обязанностям через два года. В 1949 году недавно созданная Федеративная Республика прекратила все расследования прошлых проступков государственных служащих и армейских офицеров. В Баварии в 1951 году бывшими нацистами являлись 94 % судей и прокуроров, 77 % служащих министерства финансов и 60 % государственных служащих регионального министерства сельского хозяйства. К 1952 году каждый третий чиновник министерства иностранных дел в Бонне являлся бывшим членом нацистской партии. Из новообразованного западногерманского дипломатического корпуса 43 % составляли бывшие эсэсовцы, а еще 17 % служили в СД[86] или гестапо[87]. Ганс Глобке, глава администрации Аденауэра на протяжении 1950-х, был человеком, ответственным за официальные комментарии к Нюрнбергским законам Гитлера 1935 года. Начальник полиции земли Рейнланд-Пфальц Вильгельм Хаузер был оберштурмфюрером, ответственным за массовые убийства в военное время в Белоруссии.

Та же картина наблюдалась и за пределами государственной службы. Университеты и суды меньше всего пострадали от денацификации, несмотря на их печально известную симпатию к гитлеровскому режиму. Легко отделались и бизнесмены. Фридрих Флик, осужденный как военный преступник в 1947 году, через три года был освобожден боннскими властями и восстановил прежнее положение в качестве ведущего акционера Daimler-Benz. Все руководители преступных промышленных объединений IG Farben и Krupp были досрочно освобождены и вновь вошли в общественную жизнь лишь слегка потрепанными. К 1952 году Fordwerke, немецкое отделение Ford Motor Company, заново собрало все свое высшее руководство времен нацизма. Даже нацистским судьям и врачам концлагерей, осужденным американскими оккупационными властями, сократили или отменили сроки заключения (при участии американского верховного комиссара Джона Макклоя).

Данные опросов общественного мнения первых послевоенных лет подтверждают ограниченность успеха союзников. В октябре 1946 года, когда закончился Нюрнбергский процесс, только 6 % немцев были готовы признать, что они считали его «несправедливым». Но четыре года спустя каждый третий придерживался этой точки зрения. Неудивительно, что они чувствовали себя так, поскольку на протяжении 1945–1949 годов стабильное большинство немцев верили, что «нацизм был хорошей идеей, но плохо реализованной». В ноябре 1946 года 37 % немцев, прошедших опрос в американской зоне, высказали мнение, что «уничтожение евреев и поляков и других неарийцев было необходимо для безопасности немцев».

В том же опросе, проведенном в ноябре 1946 года, каждый третий немец согласился с утверждением, что «евреи не должны иметь тех же прав, что и люди, принадлежащие к арийской расе». Это не особенно удивляет, учитывая, что респонденты провели 12 лет при авторитарном правительстве, убежденном в этой точке зрения[88]. Что действительно поражает, так это опрос, проведенный шестью годами позже, в котором чуть более высокий процент западных немцев – 37 % – утверждал, что для Германии лучше не иметь евреев на своей территории. Но затем, в том же году (1952-м) 25 % западных немцев признались, что были «хорошего мнения» о Гитлере.