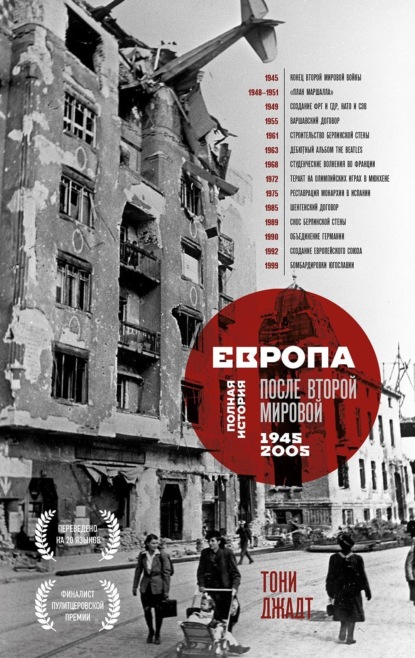

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Большую часть межвоенных лет потенциальные планировщики и их сторонники в отчаянии томились на обочине политики. Старшее партийное поколение было глухо к их призывам: у многих консервативных правых и центристских политиков государственное вмешательство в экономику все еще вызывало отвращение, в то время как среди социалистических левых в целом считалось, что только постреволюционное общество может планировать свои экономические дела рационально. До этого момента капитализм обречен на страдания и, в конце концов, на крах из-за собственных противоречий. Идея о том, что можно «планировать» капиталистическую экономику, казалась обеим сторонам бессмысленной. Разочарованные сторонники экономического планирования часто находили привлекательными авторитарные партии радикальных правых, явно более благосклонные к их подходу.

Поэтому неслучайно Освальд Мосли и некоторые другие британские лейбористы обратились к фашизму после разочарования в неадекватном ответе своей партии на Великую депрессию. В Бельгии Хендрику де Ману также не удалось убедить своих товарищей-социалистов в жизнеспособности его «плана», поэтому он начал предлагать более авторитарные решения. Во Франции некоторые яркие молодые лидеры Социалистической партии были разочарованы тем, что партия не смогла творчески отреагировать на экономический кризис; они откололись, чтобы сформировать новые движения. Многие из них и подобных им стали фашистами.

Сторонники Муссолини во Франции и Британии до 1940 года завидовали его внешнему успеху в преодолении экономических проблем Италии с помощью государственного планирования и создания координационных органов для целых секторов экономики. Альберт Шпеер, администратор гитлеровского «Нового порядка», пользовался большим уважением за границей благодаря своей программе экономического управления и регулирования. В сентябре 1943 года Шпеер и Жан Бишелон, министр промышленности Виши, разработали систему снижения тарифов, основанную на межвоенных идеях «планирования», которые предвосхитили европейские торговые отношения и франко-германскую экономическую координацию в более поздние годы. В «Молодой Европе», ассоциации, основанной в 1933 году для молодых мыслителей и политиков, желающих определить новое направление в политике, будущий бельгийский государственный деятель и еврофил Поль-Анри Спаак обменивался идеями об усилении роли государства с единомышленниками со всего континента, среди которых были Отто Абец, будущий нацистский администратор Парижа военного времени.

Словом, «планирование» имело сложную историю. Многие из его сторонников получили первый опыт работы в качестве государственных служащих и руководителей предприятий в условиях оккупационных режимов военного времени во Франции, Бельгии и Чехословакии, не говоря уже о Германии и Италии. Британия не была оккупирована, но и там война ввела (и сделала обыденным) до сих пор довольно абстрактное представление о государственном планировании. В Британии именно война позволила правительству стать центром экономической жизни. Закон о чрезвычайных полномочиях от мая 1940 года позволил правительству в национальных интересах приказывать кому угодно совершать любые действия, контролировать любую собственность, использовать любое промышленное предприятие для любой национальной цели, которую оно наметило. По словам Кеннета Харриса, биографа Клемента Эттли, британского послевоенного лидера лейбористов: «Национальное планирование и национализация, которые в период 1945–1951 годов казались результатом претворения в жизнь социалистических принципов лейбористским правительством, были в значительной степени наследием государства, организованного для ведения тотальной войны».

Таким образом, фашизм и война были мостом, соединяющим неортодоксальные, маргинальные и часто противоречивые представления об экономическом планировании с господствующей послевоенной экономической политикой. Однако это сомнительное наследие мало повлияло на привлекательность планирования. Как бы оно ни ассоциировалось с крайне правыми, крайне левыми, оккупацией или войной, планирование было совершенно точно не связано с дискредитированной политикой межвоенных лет, и это часто приводилось как аргумент в его пользу. На самом деле планирование было связано с верой в государство. Во многих странах это отражало подкрепленное пережитой войной понимание того, что при отсутствии какого-либо регулирующего или распределительного органа только государство стоит между индивидуумом и нищетой. Но тогдашний восторг в отношении активного вмешательства государства выходил за рамки отчаяния или собственных интересов. Клемент Эттли, чья лейбористская партия неожиданно победила консерваторов Черчилля на выборах 1945 года, красноречиво описал тогдашние настроения: теперь нужны были «хорошо спланированные, хорошо построенные города, парки и игровые площадки, дома и школы, фабрики и магазины».

Была глубокая вера в способность (а не только обязанность) правительства решать масштабные проблемы, мобилизуя и направляя людей и ресурсы на общественно полезные цели. Очевидно, такой взгляд на вещи был особенно привлекателен для социалистов; но идея, что хорошо спланированная экономика означает более богатое, более справедливое и лучше регулируемое общество, была подхвачена очень широким кругом сторонников (в том числе христианско-демократическими партиями), приобретавшим влияние по всей Западной Европе. В ноябре 1945 года английский историк А. Дж. П. Тейлор заявил слушателям Би-би-си, что «[никто] в Европе не верит в американский образ жизни, то есть в частное предпринимательство. Или, скорее, те, кто верят в него, относятся к побежденной партии, имеющей такое же будущее, как якобиты в Англии после 1688 года[100]». Тейлор, как всегда, преувеличивал. В итоге он ошибся (все ошибаются) в долгосрочной перспективе и, возможно, был бы удивлен, узнав, что многие видные члены тогдашней американской оккупационной администрации Германии – сторонники «Нового курса»[101] – с воодушевлением планируют. Но в то время он в целом был прав.

Чем было «планирование»? Термин вводит в заблуждение. Объединяла всех его сторонников вера в усиление роли государства в социальных и экономических делах. Но кроме этого существовали сильные различия в понимании процесса, обусловленные национальными политическими традициями. В Британии, где настоящего планирования практически не проводилось, акцент был сделан на контроле – над промышленностью и социально-экономической сферой – через развитие государственной собственности в качестве самоцели. Таким образом, национализация – особенно шахт, железных дорог, грузоперевозок и коммунальных услуг, – а также оказание медицинских услуг находились в основе программы Лейбористской партии после 1945 года. «Командные высоты» экономики были захвачены. Но не более того.

В Италии фашистское институциональное наследие, отдавшее большие сектора экономики под контроль государства, после войны практически осталось нетронутым. Изменилась политическая окраска партий, которые теперь извлекали выгоду из промышленной и финансовой базы, предоставленной им холдинговыми компаниями и государственными агентствами. В Западной Германии после 1948 года экономика оставалась в основном в частных руках, но существовал подробный, одобренный общественностью механизм управления фабриками, отношений между работодателем и работниками, условий найма и распределения. В Нидерландах централизованное планирование повлекло за собой различные сочетания прогнозирующих и предписывающих указов о частном предпринимательстве.

В большинстве стран Западной Европы государственный сектор быстро рос, если измерять его государственными расходами или количеством служащих. Но только во Франции громкие слова по поводу государственного планирования осуществились на деле. Подобно британцам, послевоенные французские правительства национализировали: воздушный транспорт, банки, 32 страховые компании, коммунальные предприятия, шахты, военную промышленность, авиастроение и гигантский концерн «Рено» (в наказание за вклад его владельца в военные усилия Германии). Пятая часть всех французских промышленных мощностей к маю 1946 года находилась в государственной собственности.

Между тем 4 декабря 1945 года Жан Монне представил президенту де Голлю свой «План модернизации и развития». Через месяц был создан Генеральный комиссариат по планированию во главе с Монне. В течение нескольких месяцев Монне создал комиссии по модернизации различных отраслей промышленности: сначала горнодобывающей, электроэнергетики, транспорта, строительных материалов, металлургии и сельскохозяйственной техники, а затем нефтяной, химической, судоходства, производства удобрений и синтетических волокон. Эти комиссии, в свою очередь, разработали предложения и отраслевые планы. Спустя ровно год после создания Комиссариата, в январе 1947 года, его первый национальный план был одобрен французским кабинетом без обсуждения.

План Монне был уникальным. Необычным человеком был и его создатель[102]. Но в первую очередь этот план был продуктом политической культуры, которая уже благосклонно относилась к авторитарному принятию решений и достижению консенсуса по указу правительства. Под его эгидой Франция стала первой западной страной, полностью отдавшей экономический рост и модернизацию в руки государственной политики. План в значительной степени зависел от возможностей Франции получить доступ к немецкому сырью и рынкам. Таким образом, история его успеха – часть истории отношений Франции с Германией и остальной Европой в послевоенное десятилетие: истории множества фальстартов, ограничений и разочарований.

Первый план Монне был в значительной степени экстренной мерой для разрешения послевоенного кризиса во Франции. Позже он был расширен и адаптирован к условиям плана Маршалла[103]. Но основные аспекты послевоенной французской экономической стратегии присутствовали с самого начала. Французское планирование всегда было «ориентировочным»: оно определяло только цели, а не производственные квоты. В этом отношении оно сильно отличалось от советского планирования, характерной чертой (и главным недостатком) которого были относительно четкие и жесткие нормы производства по отраслям и товарам. План Монне ограничивался предоставлением правительству стратегии и рычагов, позволявшим активно двигаться к выбранным целям. По тем временам идея оказалась поразительно оригинальной.

В Чехословакии в июне 1946 года Центральная плановая комиссия с похожими на план Монне чертами и задачами была создана для руководства и координации крупного государственного сектора, национализированного президентом Бенешем в 1945 году. За год до коммунистического переворота в феврале 1948 года 93 % занятых в транспортной сфере и 78 % занятых в промышленности уже работали на государство. Банки, шахты, страховые компании, основные коммунальные предприятия, металлургические и химические заводы, пищевая промышленность и все крупные предприятия были национализированы: 2119 фирм, на долю которых приходилось около 75 % промышленного производства.

Таким образом, в случае Чехословакии национализация и государственное планирование экономики начались задолго до прихода к власти коммунистов и представляли политические предпочтения подлинного большинства избирателей. Только в феврале 1949 года, спустя год после коммунистического переворота, Комиссия по планированию была «вычищена» и переименована в «Госплан» с совершенно иными полномочиями. В других частях региона крупномасштабные национализации, например, предусмотренные польским Законом о национализации от января 1946 года, были делом рук коалиционных правительств, в которых доминировали коммунисты. Но и они имели докоммунистические корни: еще в 1936 году авторитарное правительство довоенной Польской республики ввело «Четырехлетний инвестиционный план» с элементарной системой централизованного директивного планирования.

Главной целью планирования в послевоенной континентальной Европе были государственные инвестиции. В условиях острой нехватки капитала и огромного спроса на инвестиции во всех отраслях государственное планирование предполагало трудный выбор: куда вложить ограниченные ресурсы государства и за чей счет. В Восточной Европе акцент неизбежно делался на базовые расходы – дороги, железные дороги, фабрики, коммунальные услуги. Но при таком раскладе оставалось мало на еду и жилье, а тем более на медицину, образование и другие социальные услуги; и вообще ничего не оставалось на второстепенные потребительские товары. Эта схема расходов вряд ли могла понравиться электорату, особенно в странах, уже переживших годы материальных лишений. Неудивительно, что такое планирование в условиях острого дефицита почти всегда сопровождалось авторитарным правлением и полицейским государством.

Но ситуация на Западе несильно отличалась. Британцы, как мы увидим, были вынуждены принять годы «аскезы» в качестве платы за восстановление экономики. Во Франции или Италии, где рынок долгосрочного частного капитала почти отсутствовал, все крупные инвестиции должны были финансироваться государством – вот почему в первом плане Монне произошел перекос в сторону капитальных вложений в основные отрасли промышленности за счет внутреннего потребления, жилья и услуг. Политические последствия этого были предсказуемы: к 1947 году Франции, как и Италии, угрожали забастовки, бурные демонстрации и неуклонный рост поддержки Коммунистической партии и ее профсоюзов. Умышленное пренебрежение сектором потребительских товаров и переброска скудных национальных ресурсов на горстку ключевых промышленных отраслей имели экономический смысл в долгосрочной перспективе: но эта стратегия несла высокий риск.

Экономика планирования напрямую опиралась на уроки 1930-х годов: успешная стратегия послевоенного восстановления должна исключать любой возврат к экономическому застою, депрессии, протекционизму и, прежде всего, безработице. Такие же соображения лежали в основе создания современного европейского государства всеобщего благосостояния[104]. По расхожему мнению 1940-х годов, политическая поляризация последнего межвоенного десятилетия возникла из-за экономической депрессии и ее социальных издержек. И фашизм, и коммунизм расцвели на почве социального отчаяния, благодаря огромной пропасти, разделяющей богатых и бедных. Если нужно было восстанавливать демократию, следовало подумать о «положении народа». Томас Карлейль сказал веком раньше: «Если что-то не будет сделано, что-то однажды сделается само собой, да так, что никому не понравится».

Но «государство всеобщего благосостояния» – социальное планирование – было не просто профилактикой политических потрясений. Наше нынешнее отторжение понятий расы, евгеники, «вырождения» и тому подобных затемняет ту важную роль, которую они играли в европейском общественном мышлении в первой половине XX века: не только нацисты относились к таким вещам серьезно. К 1945 году два поколения европейских врачей, антропологов, чиновников общественного здравоохранения и политических обозревателей внесли свой вклад в широкомасштабные дебаты и полемику о «здоровье расы», росте населения, экологическом и профессиональном благополучии, а также государственной политике, посредством которой их можно улучшить и защитить. Было достигнуто соглашение о том, что физическое и моральное состояние граждан – вопрос общего интереса, и поэтому государство частично несет за него ответственность.

Элементарные нормы социального обеспечения уже были широко распространены до 1945 года, хотя их качество и охват сильно разнились. Германия, как правило, шла впереди: здесь еще при Бисмарке между 1883 и 1889 годами создали системы пенсионного и медицинского страхования, а также страхования от несчастных случаев. Но другие страны начали догонять ее непосредственно накануне и после Первой мировой войны. Начальные схемы национального страхования и пенсионного обеспечения были введены в Британии либеральным правительством Асквита в первом десятилетии XX века; и в Великобритании, и во Франции сразу же после окончания Первой мировой войны были созданы министерства здравоохранения, в 1919 и 1920 годах соответственно.

Обязательное страхование по безработице, впервые введенное в Великобритании в 1911 году, появилось затем в Италии (1919 год), Австрии (1920 год), Ирландии (1923 год), Польше (1924 год), Болгарии (1925 год), Германии и Югославии (1927 год) и Норвегии (1938 год). В Румынии и Венгрии уже до Первой мировой войны существовали схемы страхования от несчастных случаев и болезней, и все страны Восточной Европы ввели национальные пенсионные системы между войнами. Семейные пособия были ключевым элементом планов по увеличению рождаемости – тому, чем были озабочены после 1918 года страны, понесшие серьезные потери во время войны. Эти пособия ввели сначала в Бельгии (1930 год), затем во Франции (1932 год), а в Венгрии и Нидерландах их начали выплачивать незадолго до начала войны.

Но ни одно из этих решений, даже нацистское, не создало комплексную систему социального обеспечения. Это была последовательность единичных реформ, каждая из которых касалась конкретной социальной проблемы или направлялась на устранение недостатков предыдущих схем. Различные пенсионные и медицинские системы страхования, введенные в Великобритании, например, давали очень ограниченные льготы и применялись только к работающим мужчинам: жены и другие иждивенцы не учитывались. Право на получение пособия по безработице в межвоенной Британии имели только прошедшие «проверку нуждаемости». Она опиралась на закон о бедных XIX века, в основе которого лежал принцип «меньшей приемлемости»,[105] и требовании от заявителя продемонстрировать свою фактическую нищету для получения государственной помощи. Нигде еще не рассматривалась обязанность государства гарантировать определенный набор услуг всем гражданам – мужчинам и женщинам, работающим и безработным, старым и молодым.

Все изменила война. Подобно тому, как Первая мировая ускорила принятие законодательства и норм социального обеспечения – хотя бы для того, чтобы разобраться с вдовами и сиротами, инвалидами и безработными в первые послевоенные годы, – так и Вторая мировая изменила роль современного государства и ожидания, возлагаемые на него. Преобразования были наиболее заметны в Великобритании, где Мейнард Кейнс верно предугадал послевоенную «тягу к социальной и личной безопасности». Но повсюду (по словам историка Майкла Говарда) «война и социальное обеспечение шли рука об руку». В некоторых странах питание и медицинское обеспечение действительно улучшились во время войны: мобилизация мужчин и женщин для тотальной войны вынудила лучше изучать и отслеживать их состояние и делать все необходимое, чтобы поддерживать их работоспособность.

Европейские государства всеобщего благосостояния после 1945 года значительно различались по видам и объемам предоставляемых ресурсов и способам финансирования. Но можно сделать некоторые обобщения. Социальные услуги в основном касались сферы образования, жилья, медицинского обслуживания, городских зон отдыха, дотируемого общественного транспорта, бюджетного финансирования искусства и культуры, а также других косвенных государственных благ. Социальное обеспечение заключалось в основном в государственном страховании от болезней, безработицы, несчастных случаев и проблем старости. Каждое европейское государство в послевоенные годы предоставило или профинансировало основную часть этих ресурсов – одно больше, другое меньше.

Важные различия заключались в схемах, установленных для оплаты новых государственных услуг. Некоторые страны собирали доходы за счет налогообложения и предоставляли услуги бесплатно или с большими субсидиями – эта система использовалась в Британии и отражала современный выбор в пользу государственных монополий. В других странах денежные пособия выплачивались гражданам в соответствии с социально установленными критериями, при этом получатели могли приобретать услуги по своему усмотрению. Предполагалось, что граждане Франции и некоторых небольших стран будут платить авансом за некоторые виды медицинской помощи, но затем смогут потребовать у государства вернуть большую часть их расходов.

Эти подходы отражали разницу в системах национального финансирования и бухгалтерского учета, но они также обозначали принципиальный стратегический выбор. Само по себе социальное страхование, каким бы щедрым оно ни было, в принципе не считалось чем-то политически радикальным – оно появилось относительно рано даже в самых консервативных режимах. Однако комплексные системы социального обеспечения по своей сути перераспределительные. Их универсальный характер и масштабы, в которых они действуют, требуют передачи ресурсов – обычно путем налогообложения – от привилегированных к менее обеспеченным. В целом, государство всеобщего благосостояния само по себе было радикальным предприятием, и различия между европейскими государствами всеобщего благосостояния после 1945 года отражали не только институциональные процедуры, но и политический расчет.

В Восточной Европе, например, коммунистические режимы после 1948 года обычно не отдавали предпочтения всеобщим системам социального обеспечения – в этом не было необходимости, поскольку они могли свободно перераспределять ресурсы силой, не тратя скудные государственные средства на общественные услуги. Крестьяне, например, часто исключались из социального страхования и пенсионного обеспечения по политическим мотивам. В Западной Европе только шесть стран – Бельгия, Италия, Норвегия, Австрия, Федеративная Республика Германия и Великобритания – ввели после 1945 года обязательное и всеобщее страхование от безработицы. Субсидируемые добровольные схемы оставались в Нидерландах до 1949 года, во Франции – до 1967 года, в Швейцарии – до середины 1970-х годов. В католической Европе давно сложившееся местное и общинное страхование от безработицы, вероятно, препятствовало развитию универсальных систем страхования, снижая потребность в них. В странах, где межвоенная безработица была особенно травматична (Великобритания или Бельгия), расходы на социальное обеспечение отчасти обуславливались желанием сохранить полную или почти полную занятость. Там, где это не имело такого значения, например во Франции или Италии, – это отразилось на смене приоритетов.

Хотя Швеция и Норвегия (но не Дания) считались лидерами по предоставлению широкого спектра социальных услуг, а Западная Германия сохранила порядок социального обеспечения от прошлых режимов (включая программы нацистской эпохи, направленные на поощрение высокой рождаемости), именно в Великобритании приложили значительные усилия, чтобы создать с нуля подлинное «государство всеобщего благосостояния». Частично это отражало уникальную позицию британской Лейбористской партии, безоговорочно победившей на выборах в июле 1945 года. И в отличие от правительств большинства других европейских стран, она могла свободно законодательно оформлять всю свою предвыборную программу без каких-либо ограничений со стороны партнеров по коалиции. Но в основе этого лежат довольно своеобразные истоки британского реформизма.

Социальное законодательство послевоенной Британии базировалось на заслуженно известном докладе военного времени сэра Уильяма Бевериджа, опубликованного в ноябре 1942 года и сразу же ставшего бестселлером. Беверидж родился в 1879 году в семье британского судьи в Индии, и он разделял чувства и амбиции великих либералов-реформаторов эдвардианской Британии[106]. Его доклад был одновременно обвинением британского общества до 1939 года в социальной несправедливости и политическим проектом коренных реформ после окончания войны. Даже Консервативная партия не осмелилась выступить против его основных рекомендаций, которые стали моральным фундаментом для самых популярных и устойчивых элементов послевоенной программы лейбористов.

Беверидж сделал четыре предположения о послевоенном социальном обеспечении, каждое из которых следовало включить в британскую политику следующего поколения: наличие национальной службы здравоохранения, адекватной государственной пенсии, семейных пособий и почти полной занятости. Последнее само по себе не было социальной услугой, но лежало в основе всего остального, поскольку считалось само собой разумеющимся, что здоровый взрослый после войны должен работать на полную ставку. При таком допущении можно было делать щедрые отчисления на страхование по безработице, пенсии, семейные пособия, медицинские и другие услуги, поскольку платились за счет сборов с заработной платы, а также путем прогрессивного налогообложения всего работающего населения.

Последствия были значительными. Неработающие женщины, не застрахованные в частном порядке, впервые получили страховое покрытие. С унижением и социальной зависимостью от старой системы Закона о бедных – проверки нуждаемости было покончено – в тех (предположительно) редких случаях, когда гражданин государства всеобщего благосостояния нуждался в общественной помощи, он или она теперь имели на нее законное право. Медицинские и стоматологические услуги предоставлялись бесплатно по месту службы, пенсионное обеспечение стало всеобщим, появились семейные пособия (из расчета 5 шиллингов [25 пенсов] в неделю на второго и последующих детей). Основной парламентский законопроект, закрепляющий эти положения, получил королевское одобрение в ноябре 1946 года. Закон о Национальной службе здравоохранения – ядро системы социального обеспечения – вступил в действие 5 июля 1948 года.