- -

- 100%

- +

Als Werkstoff für die Herstellung von Stiftzähnen, Brücken und Prothesen mussten, sofern diese nicht in einem Stück, aus Knochen, Elfenbein, Walroß- und Flusspferdhauern (Stoßzähne) geschnitzt waren, sonstige Tierzähne oder auch menschliche Zähne von Toten herhalten (Paulson 1908, Lorenzen 2006). Die aus organischen Materialien bestehenden Werkstoffe waren für prothetische Konstruktionen wenig geeignet: Sie fielen wie die eigenen Zähne der Karies zum Opfer, verfärbten sich rasch, verbreiteten einen intensiven Geruch und mussten häufig erneuert werden. Nahezu unumgänglich war es, den vermeintlichen „Zahnersatz“ vor dem Essen herauszunehmen, da damit nicht gekaut werden konnte. Weil das Tragen von Zahnersatz wahrscheinlich lange Zeit nichts Beschämendes an sich hatte, sondern die Zugehörigkeit zur Oberschicht bezeugte, kam der späteren Verwendung von Metall (meist Gold) im sichtbaren Bereich eher ein dekorativer Effekt zu.

Von den frühesten prothetischen Arbeiten durch Etrusker und Phöniker um die Mitte des ersten Jahrtausends v. Chr. bis weit ins 19. Jahrhundert bedeutete das Tragen von Zahnersatz ein Privileg, das sich auf wenige Begüterte beschränkte. Die Art der prothetischen Versorgung, die Werkstoffe und Herstellungsmethoden blieben während der ganzen Zeit nahezu unverändert, jedoch gab es kulturspezifisch deutliche Unterschiede bezüglich der technischen Umsetzung, was in hohen Qualitätsunterschieden beim Zahnersatz zum Ausdruck kam. Erst nachdem die Zahnheilkunde im 16. Jahrhundert ein Teilbereich der Medizin wurde, ab dem 18. Jahrhundert eine eigenständige Entwicklung nahm und im 18./19. Jahrhundert als fachspezifische Disziplin die Zahnprothetik entstand, wurden deutliche Fortschritte erzielt. Für die Erfindung und Nutzung geeigneter Materialien spielten die allgemeine technische Entwicklung, die Fortschritte in den Naturwissenschaften und die politische Neuordnung Europas eine wichtige und entscheidende Rolle (Hoffmann-Axthelm 1973, Bennion 1988).

1.4Ernährung und Zahnverlust

Traumen, parodontale Insuffizienz und periapikale Entzündungen (Ostitiden) – über die Karies hinaus oft als Folge progressiver Abrasion mit Eröffnung der Pulpa – sind Ursachen, weshalb Zähne in ur- und frühgeschichtlicher Zeit verloren gehen; Zahnverlust durch Karies kommt aufgrund der Ernährungsgewohnheiten demgegenüber lange Zeit nur in geringem Ausmaß vor (Nicklisch et al. 2016). Die Ernährung von Jägern und Sammlern beschränkt sich über Jahrhunderttausende auf das Sammeln von Pflanzen, Wurzeln und Früchten, die vielfach roh verzehrt werden und etwa zwei Drittel der Nahrung ausmachen. Ergänzend dazu findet Jagd auf verfügbares Wild statt, dessen Fleisch eine wichtige Energiequelle bildet. Die grobe, faserreiche Kost, die das Gros der Nahrung stellt, bewirkt eine starke Abrasion der Zahnhöcker und -fissuren, weshalb auf den Okklusalflächen der Zähne kaum einmal Karies entsteht (Alt et al. 2017). Ein nennenswerter Konsum niedermolekularer Zucker findet vor dem 18. Jahrhundert in der Normalbevölkerung nicht statt und ändert sich erst mit Beginn der Industralisierung (Skelly et al. 2020). Wilder Honig, Früchte, Sirup und Most, geographisch-regional Datteln und Feigen sind Beispiele für vorhandene Nahrungsmittel mit kariogenem Potential. Rohrzucker ist bereits seit dem Altertum verfügbar, wird anfänglich jedoch nur in der Oberschicht konsumiert (u. a. als Medikament).

Da die mittlere Lebenserwartung unserer Vorfahren bis ins Mittelalter nur bei etwa 30 bis 40 Lebensjahren liegt, ist die Kariesfrequenz limitiert und der Zahnverlust in prähistorischen Zeiten gering, steigt aber seit der Antike ständig an und erreicht im Mittelalter sehr hohe Befallszahlen (Alt 2001). Relativ chronologisch lässt sich das Anwachsen der Karies und damit einhergehend erhöhter Zahnverlust mit bestimmten kulturhistorischen (zivilisatorischen) Ereignissen in Verbindung bringen. Im Zuge der sogenannten neolithischen Revolution domestiziert der Mensch in der Jungsteinzeit Pflanzen und Tiere. Durch den wirtschaftlichen Wechsel ändert sich die Zusammensetzung und Zubereitung der Nahrung in der Folgezeit entscheidend, da zunehmend neue Produkte (z. B. Getreide) und weichere (gekochte) Nahrung verzehrt werden. Als Folge dieser geänderten Ernährungsgewohnheiten steigen Karieshäufigkeit und Zahnverlust immer stärker an (Nicklisch et al. 2016). Nach den schriftlichen Quellen wurde die Zahnextraktion von der Antike bis ins Mittelalter hinein primär „nur“ an bereits lockeren Zähnen vorgenommen. Der Grund dafür sollen die schlechten Erfahrungen sein, die man bei der Extraktion schmerzender, aber fester Zähne gemacht hatte. Allenthalben wurde daher eine medikamentöse Vorbehandlung eines zu extrahierenden Zahnes gefordert (vgl. zusammenfassend Hoffmann-Axthelm et al. 1995). Für die Entwicklung der praktischen Zahnmedizin generell, im Besonderen was die Extraktion betrifft, wurde der Araber Albucasis zum Pionier, der im 30. Kapitel seiner „Chirurgia“ aus dem 11. Jh. n. Chr. zum ersten Mal in allen Einzelheiten die Zahnextraktion beschreibt (Albucasis 1778). Sigron (1985) hat die Bedeutung dieses Werkes für die Zahnmedizin bis in das 18. Jahrhundert hinein betont und darauf hingewiesen, dass vor dem Erscheinen dieses Werkes die Zahnextraktion „zwar als Behandlungsart genannt [wird], ihre Erwähnung ist aber stets mit der Warnung verbunden, nur lockere Zähne zu ziehen“. Vielfach wird überhaupt bestritten, dass es in ur- und frühgeschichtlicher Zeit Zahnextraktionen gegeben hat. Grund dafür ist die Tatsache, dass es bei fehlenden Zähnen schwierig ist zu sagen, ob diese durch ein Instrument (z. B. Zahnzange), nach (eventuell medikamentöser) Lockerung mit der Hand entfernt wurden oder allmählich im Munde verfault sind. Es vereinfacht die Diagnose Extraktion, wenn gleichzeitig Frakturen der Krone, beschädigte Nachbarzähne, Frakturen oder Dislokationen der Kiefer beobachtet werden, weil dies auf Komplikationen bei der Extraktion hinweist. In der Regel lässt sich aber auch beim Fehlen solcher Begleitfunde durch einen geübten Untersucher (Dentalanthropologen) feststellen, ob es sich bei einem fehlenden Zahn möglicherweise um einen extrahierten Zahn handelt. Letztlich kommt es jedoch eigentlich nur darauf an, ob eine wie auch immer geartete Behandlung eventuell durch einen „Heilkundigen“ stattgefunden hat oder der Zahn einfach sukzessive aus dem Kiefer „herausgefault“ ist. Nach dem bioarchäologischen Quellenmaterial scheint klar zu sein, dass man durchaus in der Lage war, Zähne zu trepanieren oder auch zu extrahieren, auch wenn dafür unterschiedlichste Methoden in Frage kommen, somit die Zahnextraktion wahrscheinlich weit in die Menschheitsgeschichte zurückreicht (Lunt 1992).

Soziokulturelle Aspekte, die in den Hochkulturen das Interesse an Zahnersatz aufkommen lassen und später das Herausbilden eines prothetischen Handwerks begünstigen, sind zu Beginn der Jungsteinzeit noch zu vernachlässigen. In einer mehr oder weniger egalitären Gesellschaft mit wenig ausgeprägtem Statusdenken hat Zahnverlust keine gesellschaftlichen Benachteiligungen zur Folge, da Altern und die damit verbundenen Einschränkungen zum Dasein dazugehören und unabwendbar sind. Da nur wenige Menschen ein hohes Alter erreichen, ist Zahnverlust, vor allem im Frontzahnbereich, zunächst eher selten. Erst in den sozial stratifizierten Bevölkerungen der nachfolgenden Metallzeiten und in den Hochkulturen finden wir gesellschaftliche Bedingungen vor, die bei Zahnverlust den Wunsch nach prothetischer Versorgung aufkeimen lassen. Jedoch ist anzunehmen, dass sich allenfalls eine sehr begrenzte Oberschicht den Luxus von Zahnersatz leisten konnte. Die Erfolge der ersten „Zahnkünstler“ mögen dann zur Nachahmung animiert haben. Wie weit letztlich der Wunsch nach Zahnersatz historisch zurückreicht, kann jedoch nur spekulativ bleiben.

1.5Die Bedeutung archäologisch-prothetischer Fundobjekte für die zahnmedizinhistorische Forschung

Wenngleich prothetische Wiederherstellungen in historischer Zeit zunächst sehr begrenzt und auf die Oberschicht beschränkt gewesen sein mögen, begründete der Wunsch nach ästhetischer Rehabilitation eine immer stärkere Nachfrage nach derartigen Diensten und schuf so mit der Zeit die Notwendigkeit eines speziellen zahntechnisch tätigen Handwerks. Ein Problem der medizinhistorischen Forschung ist der häufige Widerspruch zwischen schriftlichen Quellen – auf die Prothetik bezogen z. B. der Nachweis der Tätigkeit eines zahntechnischen Handwerks in der Antike – und den konkreten Funden an Zahnersatz, die durch die Ausgrabungstätigkeit von Archäologen zutage kommen. Insgesamt gesehen erstaunt die Seltenheit der Funde, und in vielen Fällen sind die technischen Details und Materialien andere, als sie nach der Lektüre der medizinischen Literatur jener Zeit zu erwarten wären. Gerade wegen dieser häufigen Diskrepanzen sind archäologische Objekte als Vergleichsmaterial einmalige Quellen.

Da Fundobjekte aus dem Bereich der zahnärztlichen Prothetik bis ins 19. Jahrhundert selten sind und wir unser Wissen darüber primär dem Schrifttum der jeweiligen Zeit verdanken, ist jeder archäologische Fund von Zahnersatz aus medizin- und kulturhistorischer Sicht eine wertvolle Quelle. Während Ausgrabungen in antiken oder mittelalterlichen Fundkomplexen, wo Zahnersatz noch wenig verbreitet ist, häufig vorgenommen werden, stellen Ausgrabungen in frühneuzeitlichen Fundzusammenhängen, in denen öfter Zahnersatz zu erwarten wäre, eher eine Ausnahme dar. Diesbezügliche Funde stammen häufig aus Kirchengrabungen, da sakrale Bauten grundsätzlich unter Denkmalschutz stehen. Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert ist Zahnersatz ausschließlich unter den gehobenen Ständen verbreitet, für die es auch ein Privileg darstellt, sich innerhalb der Kirchen bestatten zu lassen. Es verwundert daher nicht, dass fast alle frühneuzeitlichen Funde von Zahnersatz aus Sakralbauten stammen.

1.6Früheste archäologische Quellen zur Zahntechnik aus Ägypten

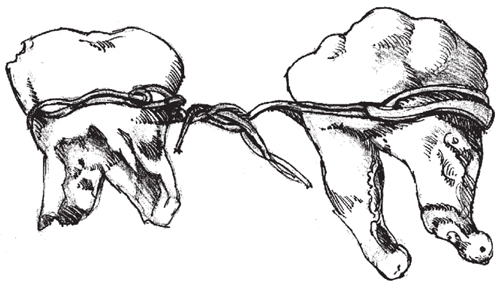

Halten wir uns an die direkten Quellen als Belege für die Herstellung von zahntechnischen Arbeiten, so weisen diese zuerst nach Ägypten. Chronologisch gesehen gelten die Funde von Gizeh (ca. 2500 v. Chr.; Junker 1929), eine Schienung zweier unterer Molaren mit Golddrahtgebinde (Abb. 1-1), und eine weitere Schienung von oberen Frontzähnen aus dem Gräberfeld von El-Quatta aus der gleichen Zeit (Harris und Iskander 1975) als die frühesten Beispiele für Zahnersatzkonstruktionen. Es ist allerdings fraglich, ob hier überhaupt zahnärztliche Tätigkeiten vorliegen (Fotshaw 2009). Ähnlich alt soll der Fund einer Zahnimitation aus Muschelkalk mit spatelförmiger Krone und konischer Wurzel sein, die an einen oberen mittleren Schneidezahn erinnert. Der Autor vermutet u. a., dass es sich dabei um ein Zahnimplantat handeln könnte (Irish 2004). Wahrscheinlicher ist, dass es sich dabei um postmortale Maßnahmen handelt, weil angenommen wurde, dass für das Leben nach dem Tod die Unversehrtheit des Körpers wichtig wäre (Harris et al. 1975). Nachdem jüngst ein paläopathologischer Befund einer Zehprothese bei einer ägyptischen Mumie (1600–1300 v. Chr.) veröffentlicht wurde, wo sich deutliche Abnutzungsspuren an der Prothese finden, darf zumindest angezweifelt werden, dass es sich bei beobachtbaren Behandlungsmaßnahmen grundsätzlich um Vorgehensweisen im Zusammenhang mit dem Totenkult handelt (Nerlich et al. 2000). Die Auswertungen von Beamtentiteln sowie von medizinischen Papyri (Papyrus Ebers/Smith) ergeben zwar Hinweise auf Zahnbehandler, nennen Zahn- und Kiefererkrankungen und erwähnen medikamentöse Therapien; es fehlt aber jedes Indiz für die Anfertigung von Zahnersatz oder für die Schienung gelockerter Zähne bei Lebenden. Die beiden oben genannten Funde sind die bisher einzigen Fälle zahntechnischer Maßnahmen aus dem ägyptischen Kulturbereich, obwohl Tausende von Bestattungen, darunter viele Königsmumien, paläodontologisch untersucht worden sind. Das dürftige Ausgrabungsmaterial und die Schriftquellen lassen gegensätzliche Interpretationen und widersprüchliche Ansichten zu (Kornemann 1989, Weinberger 1946). Es wird daher nicht von ungefähr vermutet, dass die beiden oben genannten Zahngebinde von Präparatoren im Zusammenhang mit dem Bestattungszeremoniell post mortem hergestellt sein könnten.

Abb. 1-1 Schienung von zwei unteren Molaren mit Golddraht; Ägypten: Gizeh, ca. 2500 v. Chr. (Roemer- und Pelizaeus Museum, Hildesheim).

1.7Zahnersatz zur Zeit der Antike (Etrusker, Phöniker, Griechen, Römer)

Die ersten echten zahntechnischen Arbeiten repräsentieren Fundobjekte, die aus der Mitte des ersten Jahrtausends vor der Zeitenwende stammen. Aufgrund archäologischer Fundzusammenhänge, geographisch-regionaler Feinheiten in der Ausführung und Herstellung und der relativen Häufigkeit ihres Vorkommens, aber auch aufgrund der historischen Überlieferung wird angenommen, dass sie nicht, wie für die ägyptischen Fundstücke vermutet wird, religiös-kultischen Ursprungs sind. Wahrscheinlich ist der Wunsch nach Zahnersatz in erster Linie allein auf die menschliche Eitelkeit, weniger auf die Wiederherstellung der Kaufunktion zurückzuführen. Die Kulturen bzw. Ethnien, bei denen Zahnersatz aus ästhetischen Beweggründen erstmals eine Rolle spielt, sind Etrusker, Phöniker, Griechen und Römer, die alle Hochkulturen darstellen.

In das erste Jahrtausend vor Christus datieren Funde von Zahnersatz etruskischer und phönikischer Herkunft, die nahezu zeitgleich, wohl aber unbeeinflusst voneinander hergestellt wurden (Hoffmann-Axthelm 1973). Nimmt man die als unsicher einzuschätzenden ägyptischen Funde von „Zahnersatz“ aus, liegen mit ihnen die ältesten Beispiele für kosmetische Bemühungen vor, parodontal insuffiziente Zähne durch Schienung zu erhalten bzw. entstandene Zahnlücken durch Zahnersatz zu schließen. Eine Einmaligkeit stellt der Fund einer Zahnwurzel mit einem Metallstift aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. aus Palästina dar (Zias und Numeroff 1987). Über die Bedeutung dieser Maßnahme kann man nur spekulieren. Eine endodontische Behandlung scheint jedoch ausgeschlossen.

Während über die archäologisch-prothetischen Fundobjekte hinaus von den Etruskern keine und von den Phönikern kaum schriftliche Quellen zur Zahnmedizin vorliegen, existieren diesbezügliche Textstellen im medizinischen Schrifttum der Griechen und Römer in größerer Zahl. Ihre Inhalte sind jedoch primär Ausführungen über die Zahnheilkunst der jeweiligen Zeit, der im Wesentlichen eine Mischung aus Volksbrauch und Aberglaube zugrunde liegt, während nur wenige Aussagen über die Zahnersatzkunst darin zu finden sind.

1.7.1Etrusker

Die zahlreichen, technisch herausragenden etruskischen Funde von Zahnersatzarbeiten und parodontalen Schienungen datieren vor und zeitgleich mit den phönikischen Arbeiten, weshalb man die Etrusker als die ersten Hersteller von Zahnbrücken und -prothesen bezeichnen darf. Das Volk der Etrusker ließ sich im Zuge indogermanischer Wanderungen zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. in Oberitalien nieder und dehnte seinen Machtbereich weit nach Süden aus, bevor es im 4. Jahrhundert v. Chr. von den Römern unterworfen wurde. Wenngleich kaum schriftlichen Quellen über die Zahnmedizin der Etrusker vorliegen, sprechen die direkten Zeugnisse einer hoch entwickelten Zahntechnik für eine frühe Blütezeit der Prothetik (Becker und MacIntosh Turfa 2017).

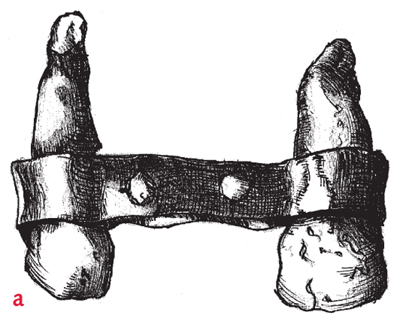

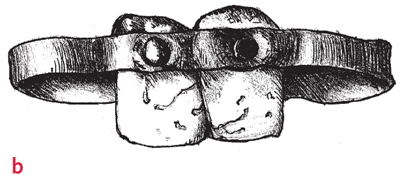

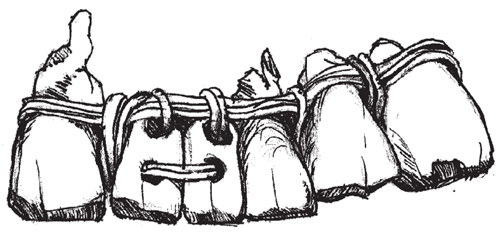

Zur Schienung gelockerter Zähne benutzten die Etrusker meist 3–5 mm breite Goldbänder. Bei Zahnverlust wurden Goldbänder aneinander genietet (Abb. 1-2a) oder gelötet und in die entstehenden Schlaufen Ersatzzähne von Menschen und/oder Tieren gesetzt und mit Klammern oder Draht befestigt. Mehrere Zähne wurden mittels Draht oder Bändern als „Zahnbrücken“ an Pfeilerzähnen verankert (Abb. 1-2b). Wie eine große Anzahl originaler prothetischer Arbeiten in italienischen Museen (z. B. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Rom; Museo Archeologico, Florenz) zeigt (Baggieri 1999, Becker 1996, Tabanelli 1958), bestimmten primär kosmetische Zwecke diese Bemühungen, während kaufunktionelle und phonetische Erwägungen noch keine Rolle spielten. Überblickt man die Folgezeit, wird deutlich, wie vergleichsweise zufrieden stellend die Etrusker zahntechnische Probleme lösten, denn ihr „Qualitätsstandard“ handwerklicher Leistungen wurde erst im 19. Jahrhundert wieder erreicht. Wie eine in Westanatolien gefundene Goldbandprothese etruskischer Provenienz zeigt, blieb die hoch entwickelte etruskische Zahntechnik nicht auf Italien bzw. die ehemaligen römischen Provinzen beschränkt (vgl. Capasso und Di Totta 1993, Teschler-Nicola et al. 1998), sondern hat sich weit über deren Grenzen hinaus ausgebreitet (Terzioglu und Uzel 1988, Becker und Macintosh Turfa 2017).

Abb. 1-2 Etruskische Brückentechnik: a zwei an Goldbänder vernietete Ersatzzähne, b zwei mit Goldbändern gefasste Pfeilerzähne für eine Brückenkonstruktion.

1.7.2Phöniker

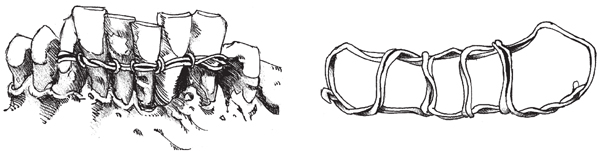

Aus Gräbern in und nahe bei Sidon im heutigen Libanon stammen zwei Zahnersatzarbeiten, die den Phönikern zugeschrieben werden und sich anhand von Grabbeigaben in das 6. bis 4. Jh. v. Chr. datieren lassen (Renan 1864). In beiden Fällen handelt es sich um Schienungen aus Golddrahtgebinde. Während im erstgefundenen Fall eine sorgfältig vorgenommene Bindung von sechs Frontzähnen in Form eines Brückenersatzes vorliegt, der von Eckzahn zu Eckzahn reicht und zwei hinsichtlich des Materials unbekannte Ersatzzähne einbezieht (Louvre, Paris) (Abb. 1-3), handelt es sich im zweiten Fall um eine klassische Schienung von parodontal insuffizienten unteren Frontzähnen mit gleichzeitigem Ersatz von zwei Frontzähnen, die in situ aufgefunden wurde (Abb. 1-4). Das damals schon vorgenommene Schließen einer Frontzahnlücke mittels zweier am Restzahnbestand befestigter Ersatz-Schneidezähne darf als echte prothetische Leistung gelten, auch wenn sie funktionell natürlich unzulänglich war. Einflüsse aus den Hochkulturen des Zweistromlands (Euphrat und Tigris) und Ägypten wären aufgrund der geographischen Mittellage des Libanon denkbar, jedoch sprechen zwei Jahrtausende Zeitdifferenz und technische Details gegen diese Vermutung. Aufgrund der hohen Mobilität der Menschen und kultureller Kontakte weit über lokale Regionen hinaus haben sich auch in der Antike neue Errungenschaften schnell ausgebreitet.

Abb. 1-3 Phönikische mit Golddraht befestigte Unterkieferfrontzahnbrücke zum Ersatz der Zähne 31 und 32 (Louvre, Paris) (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

Abb. 1-4 Phönikische Schienung mit Golddraht und Brückenersatz im Unterkiefer-Frontzahnbereich (Zähne 31, 32 sind ersetzt) (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

1.7.3Griechen

Im klassischen Griechenland etabliert sich im 5. Jahrhundert v. Chr. eine neue, wissenschaftlich ausgerichtete Medizin, als deren Begründer Hippokrates gilt. Dessen umfangreiches medizinisches Schrifttum enthält auch zahnmedizinisch relevante Passagen, welche sich jedoch primär auf die Zahnanatomie und auf Therapievorschläge bei Erkrankungen der Zähne und Kiefer beziehen. Hippokrates erwähnt zwar die Drahtligatur zur Fixierung lockerer Zähne, doch fehlen bei ihm wie bei weiteren wichtigen Medizinautoren der Antike (z. B. Galen) jegliche Hinweise auf eine wie auch immer geartete prothetische Versorgung. Archäologische Funde von Zahnersatz aus dem klassischen Griechenland sind selten, was insofern verwundert, als der unausweichliche Zahnausfall nicht mit den Schönheitsvorstellungen der Griechen vereinbar war und die Medizin sich weit entwickelt darstellt (Künzl 2002). Eine Erklärung für die Seltenheit der Funde könnten Verluste durch antike Grabräuber sein, die nach Gold suchten (Jankuhn 1978). Das Fehlen von Hinweisen in der medizinischen Literatur kann durch die Zugehörigkeit der Zahnprothetik zum Handwerk begründet sein (Hammer 1956).

1.7.4Römer

Die Heilkunde im römischen Imperium war stark griechisch beeinflusst. Nach der Eroberung Griechenlands wurde sie zunächst von griechischen Sklaven, später von freigelassenen und zugewanderten Ärzten ausgeübt. Die Zahnersatztechnik hatten die Römer von den Etruskern übernommen, und nach historischen Quellen soll Zahnersatz in der Oberschicht weit verbreitet gewesen sein. Die Verwendung von Gold für Zahnersatzarbeiten ist bereits durch die Zwölftafelgesetze (Cicero, de legibus 2, 24, 60) aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert belegt.

Hygiene, Gesundheitsfürsorge und kosmetische Aspekte sind zwar charakteristisch für die römische Medizin, da Zahnersatzarbeiten aber als handwerkliche Tätigkeiten galten, fanden sie in der medizinischen Literatur kaum Erwähnung. Eine gute Quelle ist dagegen die zeitgenössische römische Literatur (z. B. Horaz, Ovid), wo häufig indirekt auf Zahnersatz eingegangen wird. Wie in Griechenland steht auch im römischen Reich die geringe Zahl an Fundobjekten nicht mit den schriftlichen Überlieferungen in Übereinstimmung, die auf eine existierende Zahnersatzkunst verweisen. Der Widerspruch lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass auch hier viele Zahnersatzarbeiten antiken Grabräubern zum Opfer fielen.

Zwei Funde von Zahnprothesen dokumentieren die in den Schriftquellen gefundenen Angaben zur Versorgung der römischen Oberschicht mit Zahnersatz. Zahnprothese 1 wurde während Ausgrabungen in der Viale della Serenissima zusammen mit Überresten einer Frau geborgen, die im 1. bis 2. Jahrhundert n. Chr. in Rom gelebt hat. Die beiden mittleren Schneidezähne der Frau waren vermutlich intra vitam verloren gegangen. Der rechte Schneidezahn ist durchbohrt und mit Golddraht an zwei Nachbarzähnen befestigt. Der linke Schneidezahn fehlt post mortem und war wohl ebenfalls mit Golddraht an den Nachbarzähnen befestigt. Die Form und die Abnutzung der künstlich eingesetzten Zähne lässt vermuten, dass es sich wahrscheinlich um die eigenen Zähne der Frau handelt, die wegen ihrer Lockerheit in die Prothese eingearbeitet wurden (Minozzi et al. 2007). Zahnprothese 2 wurde in einem Kloster in der Toskana entdeckt und stammt vermutlich aus dem frühen 17. Jahrhundert. In diesem Fall waren alle vier unteren Schneidezähne und der linke Eckzahn über Goldbänder in die Prothese eingebunden und an den noch erhaltenen Nachbarzähnen wahrscheinlich ebenfalls durch Golddrähte befestigt (Minozzi et al. 2017). Zahntechnisch ist diese Prothese ziemlich einzigartig für diese Zeitstellung.

1.8Zahnersatz vom Ende der Antike bis zum Ausgang des Mittelalters

Der Niedergang des römischen Reiches, gleichbedeutend mit dem Ende der klassischen Antike, geht einher mit einem Rückgang in Kunst und Wissenschaft. Die Heilkunde der Antike wird lediglich vom kulturellen Aufschwung des Islam weitergetragen, der an die griechisch-römische Heiltradition anknüpft. Medizingelehrte des islamischen Kulturkreises, darunter so berühmte Vertreter wie Albucasis (936–1013?) und Avicenna (980–1037), die medizinische Texte der Antike kompilieren und systematisieren, benötigen zwar Jahrhunderte, um das Erbe griechisch-römischer Errungenschaften umzusetzen, sind letztlich jedoch in ihrer Auswirkung auf die Medizin des europäischen Mittelalters nicht hoch genug einzuschätzen.

Aus der Zeit vom Ende der Antike bis zur Verselbständigung der Zahnmedizin im 16. Jahrhundert liegen nur wenige schriftliche Quellen zur Zahnmedizin und speziell zur zahnärztlichen Prothetik vor. Arabischen Quellen wie Albucasis ist zu entnehmen, dass zur Schienung gelockerter Zähne weiterhin Golddraht benutzt und auch Zahnersatz aus Rinderknochen angefertigt wurde. Aus anderen Teilen der Welt liegen ebenfalls kaum Zeugnisse für die Existenz einer zahnärztlichen Prothetik bis zum Ende des Mittelalters vor. Aus der Neuen Welt gibt es von den Maya medizinische Texte, die über die Anfertigung von Zahnersatz aus Knochen berichten, archäologische Zeugnisse dafür fehlen (Schultze 1944, Tiesler et al. 2017). In Japan belegen historische Quellen, dass keine zahnärztliche Prothetik existierte.