- -

- 100%

- +

Das für die Entwicklung der europäischen Medizin herausragende Ereignis war die Entstehung der medizinischen Schule von Salerno, wo im 12. Jahrhundert der erste universitäre Medizinunterricht beginnt. Die Anfänge der Schule von Salerno datieren bereits in das 9. Jahrhundert und stehen unter griechischem Einfluss, was auf enge Beziehungen zu Byzanz zurückzuführen ist. Entscheidend für die gesamte spätere Entwicklung der Medizin in Europa war aber die Rezeption und Vermittlung islamischer Heilkunde. Die Araber gelten im Sinne von „ex oriente lux“ als die eigentlichen Bewahrer des medizinischen Wissens des Altertums. Ein wesentlicher Anteil der Bedeutung von Salerno etwa ist Constantinus Africanus (1010/15–1087) zuzuschreiben, dessen Übersetzungen medizinischer arabischer Autoren ins Lateinische das z. T. verloren gegangene Wissen der Antike wieder zugänglich machten, da die großen Kompendien der islamischen Medizin in wesentlichen Teilen direkte Übersetzungen fundierter antiker Quellen, wie Hippokrates und Galen, waren.

Wissenschaftliche Anleihen aus dem Altertum und der Einfluss der arabisierten galenischen Medizin bleiben im Hoch- und Spätmittelalter in der zahnmedizinischen Literatur bestimmend, allerdings vermischen sie sich mit volksmedizinischem Gedankengut und eigenen Beobachtungen. Wichtige lokale Medizinzentren sind Montpellier, Toledo, Verona, Padua und Bologna. Bezüglich der zahnärztlichen Prothetik ist die medizinische Literatur jener Zeit relativ unergiebig, wie beispielsweise die „Chirurgia Magna“ von Guy de Chauliac (gest. 1368) zeigt, der lediglich den schon bekannten, aus Knochen geschnitzten Zahnersatz erwähnt. Schwerpunkte im kompilatorisch entstandenen Schrifttum bilden Empfehlungen gegen den Zahnschmerz, Vorschläge zur chirurgischen und medikamentösen Zahnentfernung und Rezepturen gegen Zahnfleischerkrankungen.

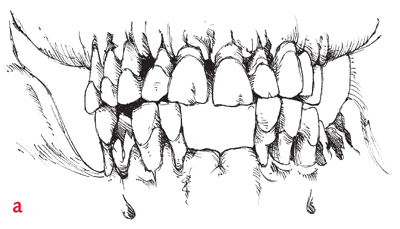

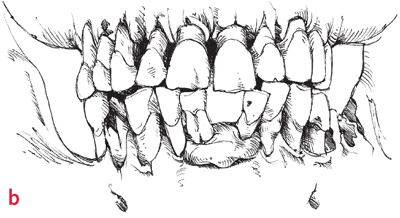

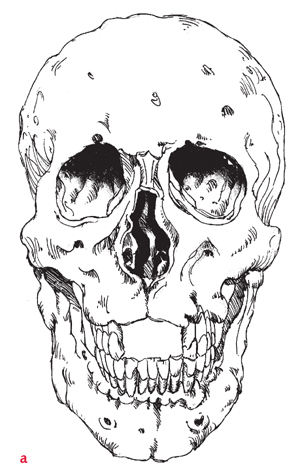

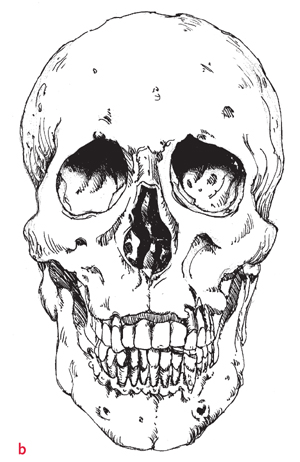

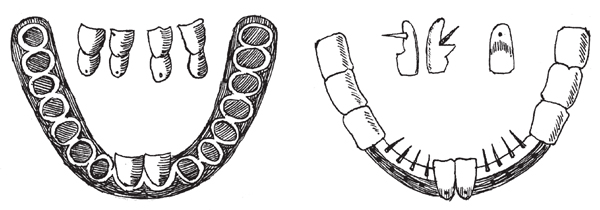

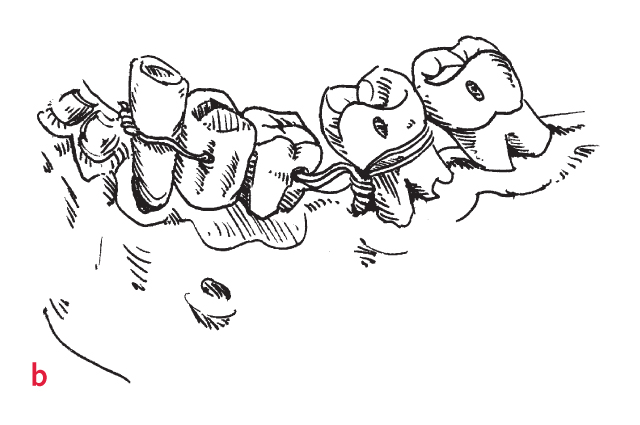

Archäologischer Fund: In Mitteleuropa datiert der früheste Nachweis von Zahnersatz in das 12. Jahrhundert. Bei einem Individuum aus dem slawischen Gräberfeld Sanzkow, Kr. Demmin (Vorpommern), wurden vermutlich die eigenen, locker gewordenen mittleren Schneidezähne im Unterkiefer extrahiert. Sie fanden dann als Prothesenzähne Verwendung, indem sie mittels einer zementartigen Kittmasse und einer kleinen Metallplatte befestigt wurden (Ullrich 1973). Die Kittmasse ist dem Kieferkamm sattelförmig angepasst und liegt den Nachbarzähnen dicht an. Die Ausführung lässt vermuten, dass dem Hersteller die antiken Vorläufer unbekannt waren (Abb. 1-5a und b). Für das Gebiet nördlich der Alpen scheint dieser mittelalterliche Fund eine absolute Ausnahme darzustellen, datieren doch die nächsten, zeitlich nachfolgenden Prothesenfunde frühestens in das 17. Jahrhundert, also in eine Zeit, in der der Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit bereits vollzogen war (Thierfelder et al. 1987, Czarnetzki und Alt 1991).

Abb. 1-5 Kleine sattelförmige Unterkieferprothese aus dem 12. Jahrhundert; Zähne 41 und 31 mit zementartiger Kittsubstanz befestigt; durch bronzenes Metallplättchen im Vestibulum abgestützt (nach Ullrich 1973). a Defekt; b Prothese in situ.

1.9Zahnersatz der Neuzeit

Das 16. Jahrhundert markiert den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Die von Italien ausgehende kulturelle Bewegung der Renaissance ist durch eine allgemeine Rückbesinnung auf die Vorbildfunktion der Antike gekennzeichnet und zieht weit reichende Veränderungen auf vielen Gebieten nach sich. Sie beeinflusst Wissenschaft, Kunst, Literatur und Philosophie, nicht zuletzt auch die Politik. Die geistigen Wandlungen machen auch vor dem Gebiet der Medizin nicht halt, wobei die ersten Fortschritte von außen in das Fach getragen werden. Der Künstler Leonardo da Vinci (1452–1519) etwa ist mit seinen exakten anatomischen Studien, darunter Zeichnungen von Zähnen und Kiefern, einer der Vorläufer einer rasanten Entwicklung der Anatomie, die dann durch Anatomen wie Andreas Vesal (1514–1564) geprägt wird. Einer der bedeutendsten Ärzte dieser Zeit ist Paracelsus (1493–1541), der mit den alten Traditionen bricht und als Begründer einer neuen Heilkunde gilt.

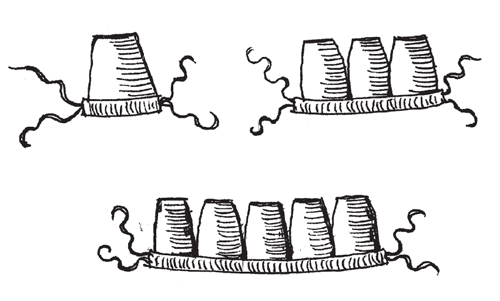

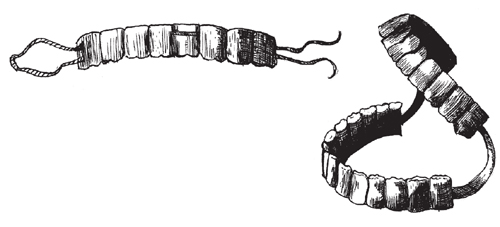

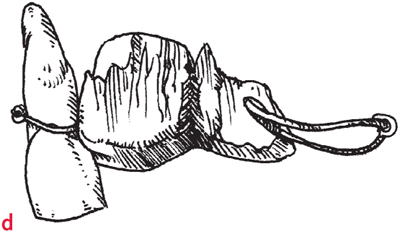

Der Aufschwung der Anatomie hatte starke Auswirkungen auf die Chirurgie. Deren Entwicklung in Frankreich ist nicht zuletzt das Verdienst von Ambroise Paré (1510–1590), der zu den wichtigsten Medizinautoren des 16. Jahrhunderts zählt. Er bringt vielfach eigene, praktische Erfahrungen in seine Schriften ein, allerdings sind seine Ausführungen über Zahnersatz nur Rezeptionen früherer Theoretiker, wie ein Zitat aus Parés Werk „Dix livres de la chirurgie“ zeigt: „Dentz artificielles faittes d’os, qui s’attachent par vn fil d’argent en lieu des autres qu’on aura perdues“ (zit. n. Hoffmann-Axthelm 1985) (deutsch: „Künstliche Zähne aus Knochen, die mit Hilfe eines Silberdrahts anstelle der verloren gegangenen Zähne befestigt sind“) (Abb. 1-6).

Abb. 1-6 Brückenzahnersatz des 16. Jahrhunderts (Paré), der mit Gold- oder Silberdraht an den Pfeilerzähnen verankert wird (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

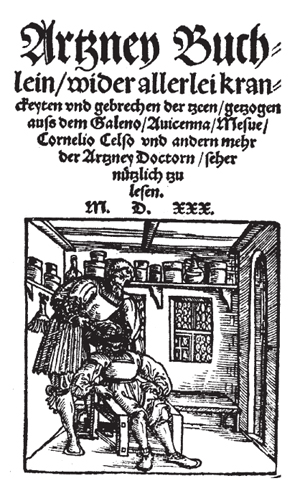

Im 16. Jahrhundert erscheint in deutscher Sprache das erste, vollständig der Zahnheilkunde gewidmete Kompendium eines anonym bleibenden Verfassers („Artzney Buchlein“, 1530) (Abb. 1-7), das unter dem bekannteren Titel „Zene Artzney“ ab 1532 viele weitere Auflagen erfährt, jedoch keine Kapitel über zahnärztliche Prothetik enthält. Zum Teil werden zu dieser Zeit odontologische Gegebenheiten in der chirurgischen Literatur abgehandelt; daneben entstehen zahnheilkundliche Volksbücher. Wesentlichen Anteil an dem Aufschwung, den die Medizin insgesamt nimmt, hat die Entwicklung der Buchdruckerkunst, da wissenschaftliche Neuerungen dadurch rascher einem größeren Personenkreis bekannt werden und durch den Druck kaum noch Übertragungsfehler von Wort und Bild auftreten. In die Zeit des 16. Jahrhunderts fallen auch die ersten Dissertationen mit zahnmedizinischem Inhalt, die jedoch wenig ergiebig sind und keine prothetischen Themen abhandeln (vgl. Monau 1578, Rümelin 1606).

Abb. 1-7 Titelblatt der 1. Auflage des ältesten zahnärztlichen Lehrbuchs der Welt („Artzney Buchlein“, 1530); Verfasser unbekannt.

Das 17. Jahrhundert bringt der Zahnmedizin noch keinen entscheidenden Durchbruch zu Eigenständigkeit. Therapeutisch steht weiterhin die Zahnextraktion im Vordergrund, für die bisher kaum in Erscheinung getretene Prothetik werden jedoch bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen und weitergegeben, welche im folgenden Jahrhundert die Entwicklung dieser Fachdisziplin prägen sollten. In seinem erstmals 1684 erschienenen Buch „Großer und gantz neu-gewundener Lorbeer-Krantz, oder Wund-Artzney“ gibt M. G. Purmann (1648–1711) aus Breslau erstmals eine Empfehlung für ein Wachsmodell vor der Anfertigung von Zahnersatz, das allerdings noch außerhalb des Mundes modelliert wurde. Der Vorschlag zum Durchbohren gesunder Zähne zur Befestigung des so hergestellten Zahnersatzes mit Drahtligaturen lässt auf praktische Unkenntnis Purmanns auf diesem Gebiet schließen, der als Stadtarzt primär chirurgisch tätig war.

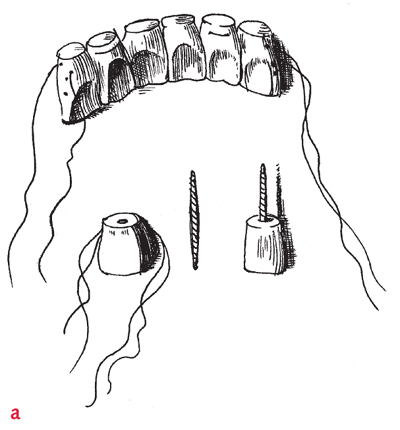

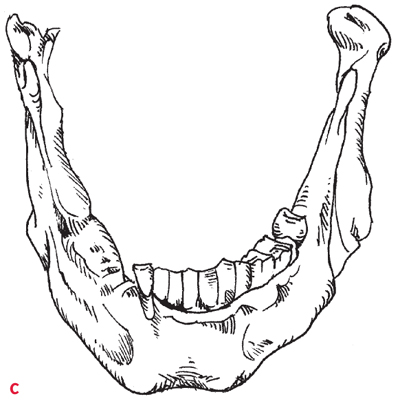

Archäologischer Fund: In der Oberhofener Kirche in Göppingen (Baden-Württemberg) wurde bei einem dort bestatteten Individuum eine Frontzahnprothese, die vermutlich aus Flusspferdzahn besteht, zum Ersatz der vier Schneidezähne des Oberkiefers gefunden. Nach der Baugeschichte der Kirche datiert der Fund an das Ende des 16. bzw. den Anfang des 17. Jahrhunderts (Czarnetzki und Alt 1991). Wie Durchbohrungen an der Prothese zeigen, wurde diese, wahrscheinlich mit Golddraht, an den Eckzähnen befestigt. Da erste Hinweise auf die Verwendung von Flusspferdzahn erst Ende des 17. Jahrhunderts auftauchen (Nuck 1692), der Werkstoff dann allerdings bis zur Ersetzung durch Kautschuk in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das führende Basismaterial für Zahnersatz bleibt, bliebe physiko-chemisch zu überprüfen, ob die Vermutung, es handele sich hier um Flusspferdzahn, auf diesen frühen Fund zutrifft (Abb. 1-8a und b).

Abb. 1-8 Frontzahnbrücke zum Ersatz von 4 Schneidezähnen im Oberkiefer aus Flusspferdzahn in situ; ehemals mit Golddraht an Pfeilerzähnen befestigt (nach Czarnetzki und Alt 1991). a Defekt; b Prothese in situ.

Erste Hinweise, die auf die Bedeutung der Kaufunktion bei der Herstellung von Vollprothesen verweisen, finden sich in dem oben erwähnten Werk des Leidener Anatomen A. Nuck (1650–1692) von 1692. Abgesehen von den geschilderten Ausnahmen ist die zahnärztliche Literatur des 17. Jahrhunderts, insbesondere was die Prothetik betrifft, ein Spiegelbild früherer Jahrhunderte. Diesbezügliche Ausführungen lassen erkennen, dass nach wie vor keine kaufunktionellen, sondern nur kosmetische, allenfalls phonetische Gründe die Anfertigung von Zahnersatz bestimmen.

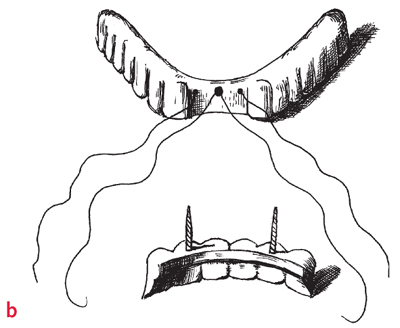

Im 18. Jahrhundert löst sich die zahnärztliche Prothetik in Mitteleuropa allmählich von der Chirurgie und dem „Zahnbrecherwesen“ und erreicht eine gewisse Selbständigkeit. Ausgangspunkt der Entwicklung, die zur Etablierung der Zahnmedizin als selbständiger medizinischer Disziplin führt, ist Frankreich. 1728 erscheint das zweibändige Werk „Le Chirurgien Dentiste ou traité des dents“ von P. Fauchard (1678–1761), das erstmals das Fachwissen der Zeit zusammenfasst (Abb. 1-9a bis c). Mit einer Reihe weiterer Publikationen, wie dem ersten speziellen Buch über Zahntechnik von C. Mouton (1746) sowie Veröffentlichungen von L. Lécluse (1754) und E. Bourdet (1786), hat Fauchards Werk Auswirkungen auf die generelle Entwicklung der Zahnheilkunde und deren Etablierung als Wissenschaft in den Nachbarländern. Der bedeutsamste Erfolg von Fauchard war zweifellos die Überführung der Prothetik – seines Spezialgebiets – vom reinen Handwerk in eine wissenschaftliche Disziplin. Fauchards Wirken war durch seine präzisen technischen Beschreibungen zur Herstellung von Zahnersatz für die Fortentwicklung der Prothetik enorm innovativ.

Abb. 1-9 Verschiedene Ausführungen von Zahnersatz des 18. Jahrhunderts nach Fauchard (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

Als Werkstoffe für Zahnersatz dienten Fauchard nach wie vor Menschenzähne (meist an Toten gewonnen), Tierknochen, Flusspferd- bzw. Walrosshauer und Elfenbein. Zur Fixierung des Zahnersatzes im Mund verwendete er noch immer, wie früher üblich, Fäden oder Draht; eine Neuheit bedeutete jedoch die Herstellung von Stiftzähnen, wobei gekerbte Metallstifte mit Kittmasse an gekürzten menschlichen Zähne befestigt und dann im Wurzelkanal mit organischen Materialien wie Hanf oder Flachs verankert wurden. Einzelne Zähne oder Stiftzahnbrücken wurden an Gold- oder Silberschienen genietet, Ober- und Unterkieferersatz durch die Verwendung von Federn miteinander verbunden. Vollprothesen aus den Oberschenkelknochen von Tieren wurden an der Basis mit Gold- oder Silberblech eingefasst und der sichtbare Teil mit Email überzogen.

Das erste spezifisch prothetische Fachbuch publizierte Mouton 1746 unter dem Titel „Essay d’Odontotechnie“. Wie Fauchard beschreibt auch Mouton Stiftzahnkonstruktionen, die als optimaler Ersatz gelten, Neuerungen betreffen die Befestigung von Brückenersatz durch Federn, was einer Art Klammerbefestigung gleichkommt. Ungleich wichtiger ist die Herstellung von Bandkronen (Goldkappen), wenngleich die Verwendung für den Frontzahnbereich als kosmetisch unzulänglich bezeichnet wird, was er durch Emaillierung umgeht. Bourdet führt dann für Zahnersatz die Metallbasis aus Gold ein, die ein Goldschmied nach einem Wachsmodell herstellt (Bourdet 1786). In künstliche metallene Alveolen, die in die Basis eingearbeitet waren, wurden die gekürzten Leichenzähne mit Stiften befestigt (Abb. 1-10) oder mit Mastix eingekittet. Der sichtbare Bereich wurde mit Email überzogen.

Abb. 1-10 Zahnersatz des 18. Jahrhunderts mit Metallbasis nach Bourdet (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

Den bedeutsamsten Beitrag zur Entwicklung der Zahnmedizin in England leistet J. Hunter (1728–1793), allerdings nicht auf prothetischem, sondern anatomischem Gebiet. Sein 1771 erschienenes Werk „The Natural History of the Human Teeth“ ist die erste neuzeitliche anatomische Beschreibung über Zähne und Kiefer. Bei Zeitgenossen Hunters wie dem britischen Hofzahnarzt T. Berdmore (1771) finden sich lediglich unbedeutende Anmerkungen über Zahnersatz.

In Deutschland lag die praktische Ausübung der Zahnheilkunde nach wie vor in den Händen von Zahnbrechern und Wundärzten – ein bekannter Vertreter dieses Standes im 18. Jahrhundert ist J. A. Eisenbart (1663–1727) –, weshalb sie sich nur langsam aus der traditionellen Rolle befreien konnte. L. Heister (1683–1758), ein Anatom und Chirurg, widmete sich eingehend odontologischen Problemen. Er erwähnt in seinem Werk „Kleine Chirurgie oder Handbuch der Wundartzney“ von 1755 das von Purmann bekannte Wachsmodell, das bereits als Abdruck bezeichnet wird, und beschreibt differenziert die Herstellung von partiellem und totalem Zahnersatz aus den bekannten Materialien.

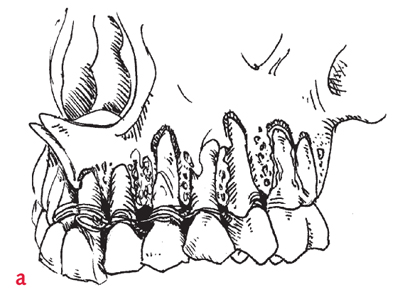

Auf gleich hohem wissenschaftlichen Niveau wie Fauchards Werk steht die 1756 erschienene „Abhandlung von den Zähnen des menschlichen Körpers und deren Krankheiten“ von P. Pfaff (1713?–1766), in die sowohl eigene Erfahrungen als auch neue Ideen einfließen. Neben Altbekanntem, wie der Schienung parodontal erkrankter Zähne mit Golddraht und der Bevorzugung von Walrosshauern als Werkstoff für Zahnersatz (Abb. 1-11), erfährt man, dass Pfaff von der Verwendung menschlicher Zähne wegen ethischer Bedenken und der Abscheu vieler Patienten meist Abstand nimmt. Forschungsgeschichtlich wichtige Neuerungen in seinem Werk stellen die direkte Abdrucknahme des Kiefers mit Siegelwachs, die Modellanfertigung mit Gips und die Bissnahme zur Okklusionssicherung bei Restzahnbestand dar, die präzise beschrieben werden.

Abb. 1-11 Zahnersatz des 18. Jahrhunderts nach Pfaff (nach Hoffmann-Axthelm 1985).

Archäologische Funde: Eine Prothese zum Ersatz der Schneidezähne im Oberkiefer wurde in einem barockzeitlichen Grab eines Mannes gefunden, der um 1700 in der Nikolai-Kirche in Berlin bestattet wurde (Thierfelder et al. 1987). Sie war durchbohrt, um ihre Befestigung am Restzahnbestand mit Hilfe von Draht zu ermöglichen (Abb. 1-12).

Abb. 1-12 Viergliedrige geschnitzte Oberkieferfrontzahnbrücke aus tierischem Horn vom Ende des 17. Jahrhunderts in situ; ehemals mit Golddraht an den Pfeilerzähnen befestigt (nach Thierfelder et al. 1987).

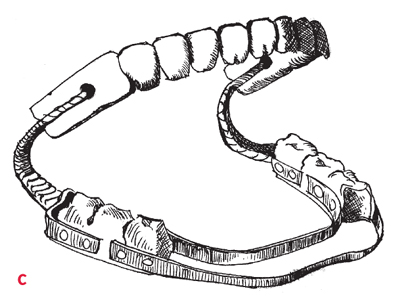

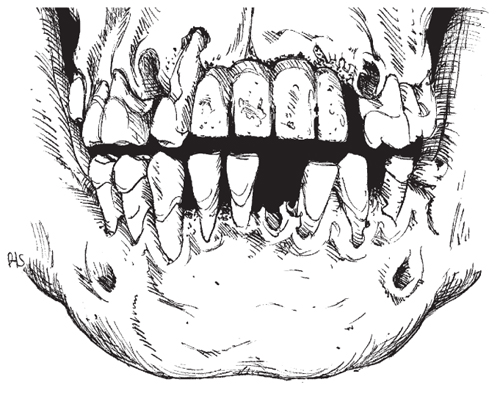

Zwei aktuelle Funde aus Grand-Saconnex, Genf, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts demonstrieren, dass die Zahnersatzkunst der Antike bis dato noch immer Anwendung fand (Alt 1993). Im Einzelnen finden sich Drahtligaturen zum Schienen parodontal insuffizienter Frontzähne, primitiver, aus Tierzähnen geschnitzter Brückenersatz, der mit Golddraht an Nachbarzähnen befestigt war, sowie eine große, aus einem Stück geschnitzte Prothese, die ebenfalls an den Nachbarzähnen mit Golddraht befestigt wurde. Diese Beispiele für Zahnersatz, zur Zeit des Wirkens eines P. Fauchard in Paris angefertigt, verdeutlichen, dass sich Neuerungen vermutlich nicht so rasch durchsetzen konnten (Abb. 1-13a bis d).

Abb. 1-13 Fund aus Grand-Saconnex, Genf, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Alt 1993): a Schienung mehrerer Frontzähne im Oberkiefer mit Golddraht; b Geschnitzter Brückenersatz aus Tierzahnmaterial zum Ersatz der Zähne 34, 35 und 36; mit Golddraht an den Pfeilerzähnen 33 und 37 befestigt; c Prothese aus Elfenbein zum Ersatz von 9 Zähnen; mit Golddraht an den Pfeilerzähnen 43 und 38 befestigt; d Elfenbeinbrücke für den linken Frontzahnbogen im Oberkiefer.

Einen ausgezeichneten Einblick in jene Zeit, als sich in den großen Städten Europas die ersten „Zahnärzte“ niederließen und um „Patienten“ wetteiferten, liefern von D. Cubitt (1992) veröffentlichte Zeitungsanzeigen, mit denen „Zahnärzte“ aus Norwich, England, für ihre Arbeit werben. „This is to inform the public that Mr. William Turner, Whitesmith, in St. Margaret’s Parish in Norwich, makes all sorts of surgeon’s instruments, as well as in London, and much cheaper [sic], viz. cauteries of all kinds, and all instruments for the teeth. Also makes artificial teeth, either single or doubles; and fixes them in so nicely, that they are not to be distinguished from the real (as several persons will attest, if called upon) either for sight or service: those who have made trail are able to eat, and perform with them that natural teeth can inable them to do. N.B. He makes trusses of all sorts, and to any pattern.“ (Norwich Gazette, Samstag 1. Juni, 1745).

Und von einem weiteren Zahnheilkundigen heißt es: „Agabus Molden, operator for the teeth, in St. Mary’s in Norwich, cleans teeth so as to cause the gums to grow up; which used in time, it a means to preventing their aching and decay. He taketh out stumps be they ever so decayed, or broken in unskilful pretenders. He also displaces teeth, after the best and most easie method. N.B. His wife also cuts hair for women, better than any one in town.“ (Norwich Gazette, 13. und 27 Februar, 1731).

Es hat den Anschein, dass sich im frühen 18. Jahrhundert in den Städten die Keimzelle der heute niedergelassenen Zahnärzte etabliert. Es gelingt ihr, sich gegen die Konkurrenz der Bader, Barbiere und Zahnbrecher durchzusetzen, allerdings war es im Unterschied zur Gegenwart damals noch erlaubt, für seine Fertigkeiten und Dienstleistungen öffentlich zu werben, was in der schwierigen Anfangszeit sicher auch notwendig war. Trotz anders lautender Beteuerungen befand man sich zahnprothetisch jedoch immer noch auf dem technischen Stand der Antike, da sich bei den meisten historischen Fundstücken kein wesentlicher technischer Fortschritt erkennen lässt (Czarnetzki und Alt 1991, Alt 1994a, Valentin und Granat 1997). Dass fast alle Funde bei Ausgrabungen in Kirchen zutage kamen ist ein Beleg dafür, dass sich nur die dort bestattete soziale Oberschicht derartigen Luxus leisten konnte. Bei 987 Bestattungen des Spitalfields in London fanden Whittaker und Hargreaves (1991) nur in 9 Fällen Zahnersatz, der teils aus Elfenbein, teils aus Gold besteht. Gelegentlich lässt sich sogar die Identität der Bestatteten anhand von Grabinschriften und Schriftquellen klären (Alt 1993, Whittaker und Hargreaves 1991).

Die allmählich einsetzende, allgemeine staatliche Anerkennung der Zahnheilkundigen und die Möglichkeit, als Stadtzahnarzt zu praktizieren, trugen in Mitteleuropa nicht unwesentlich zum Wechsel vom „Zahnkünstler“ zum Zahnarzt bei. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer wissenschaftlichen Fachdisziplin bedeutet die Ausgrenzung der zahnärztlichen Prothetik aus dem Handwerk. Damit verlagert sich im 19. Jahrhundert die Herstellung von Zahnersatz aus dem handwerklich-künstlerischen Gewerbe in einen speziellen, zahntechnischen Bereich, der bis Mitte des 20. Jahrhunderts von den Zahnärzten zum Teil selbst abgedeckt wird, sich heute aber, zumindest in den Industrieländern, berufsmäßig weitgehend von der Zahnmedizin getrennt hat. Wenngleich die Konstruktionsprinzipien für Zahnersatz seit Beginn des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen feststehen, nimmt, wie in den Jahrhunderten zuvor, auch in der unmittelbaren Gegenwart die Entwicklung neuer Materialien und innovativer Behandlungskonzepte immer wieder wesentlichen Einfluss auf die Weiterentwicklung der zahnärztlichen Prothetik. „Geschichte der Zahnheilkunde ist zu einem wesentlichen Teil auch immer eine Geschichte der Instrumente und Werkstoffe unter Berücksichtigung technologischer Entwicklungen“ beschreibt Wolfgang Strübig (1989) die Abhängigkeit der Fachgeschichte von der generellen technischen Entwicklung (Braun 1978).

Eine entscheidende Erfindung war Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Entdeckung und Weiterentwicklung eines anorganischen Grundstoffs, der sich als Basismaterial für Zahnersatz eignete. 1774 ließ sich der Pariser Apotheker F. T. Duchateau (1751–1829) für sich selbst ein Gebiss aus Porzellan brennen. Nach diesem Rezept brachte der Pariser Zahnarzt N. D. de Chémant (1753–1824) 1788 die erste Mineralpaste für Zahnersatz auf den Markt. Aufgrund der bei der Herstellung auftretenden Schrumpfungen, die die Passgenauigkeit stark beeinträchtigten, führten die in einem Stück gebrannten Porzellangebisse zu massiven Druckstellen, waren bruchanfällig und klapperten. Trotz dieser Mängel scheint die Popularität der Gebisse, für die mit den Schlagworten „geruchlos und unverweslich“ geworben wurde, groß gewesen zu sein, wie plakative Karikaturen von Porzellangebissträgern vermuten lassen. Die in einem Stück gebrannten Porzellanprothesen ließen sich durch die Verwendung von Metalloxiden in verschiedenen Farben tönen.

Dem Italiener G. Fonzi (1768–1840) gelang 1808 die Entwicklung einer Methode zur Herstellung von Einzelzähnen mit eingebrannten Platinstiften (sog. Crampons). Damit war der entscheidende Schritt zum neuzeitlichen Zahnersatz getan, denn nunmehr konnte man Basis und Zähne getrennt herstellen. Die industrielle Produktion von Mineralzähnen begann 1825 in Amerika durch S. W. Stockton (1800–1872), ab 1844 auch durch die noch heute bestehende Firma S. S. White Corporation. Obwohl nun verschiedene Varianten von Industriezähnen zur Verfügung standen, wie die Röhrenzähne des Engländers C. Ash (1815–1892), die einen zentralen Kanal zur Verankerung eines Stifts hatten, oder die sogenannten Blockzähne („continuous gums“) von J. Allen (1810–1892), drei zusammengefasste Frontzähne mit angrenzendem Zahnfleisch, wurden noch bis weit über die Jahrhundertmitte hinaus weiterhin menschliche Zähne und Zahnbein von Tieren für Zahnersatz verwendet.

Ohne die Entwicklung der Bohrmaschine zum Aufbohren von Kavitäten und zum Beschleifen von Zähnen wären die technischen Möglichkeiten für Zahnersatz und zum Füllen von Zähnen jedoch wenig erfolgreich geblieben (Schuh 1937). Zwar ist die Verwendung von Fiedel- oder Drillbohrern schon aus der jüngeren Steinzeit bekannt, wo bereits Zähne mit Feuersteinbohrern trepaniert wurden (vgl. Alt 1989, Bennike 1985, White et al. 1997), im Bereich der Zahnmedizin dauerte es jedoch nach bescheidenen Vorläufern bis 1871, bevor mit der Tretbohrmaschine von J. B. Morrison (1829–1917) das erste voll funktionstüchtige Gerät zur Verfügung stand. Ebenso wichtig wie der Gebrauch der Bohrmaschine waren neue Abformmaterialien für den Fortschritt in der Prothetik. Auf diesem Gebiet zählen die Entwicklung eines Verfahrens mit hydrokolloidalen Agar-Stoffen durch A. Poller (1927), die Benutzung von elastischen Gelatinemassen seit 1938 und ab 1940 die Verwendung des Naturprodukts Alginat als Abformmaterial zu den wesentlichen Neuerungen.