- -

- 100%

- +

En segundo lugar, la reinserción hace referencia a la asistencia ofrecida a los excombatientes durante la desmovilización, fase previa a la reintegración. Es una etapa de asistencia transicional que pretende resolver las necesidades inmediatas, como la alimentación, servicios médicos, enseres básicos, entre otras, de las personas ubicadas en las zonas de acantonamiento10. En ese orden de ideas, reinserción y reintegración hacen parte de una unidad en donde la primera —que es temporal— precede a la segunda, en tanto prepara el camino para restablecer las aptitudes para la vida en sociedad a un excombatiente.

En tercer lugar, la reincorporación ha sido un modelo usado en el país en los años 2003 y 2006, cuyo centro es el acompañamiento y la asistencia a los excombatientes, enfocado en su inserción en el sistema productivo11. La reincorporación es el modelo anterior al de reintegración; este último fue implementado a partir del 2006 en Colombia conforme a los estándares de Naciones Unidas12.

Esta delimitación conceptual resulta especialmente importante para el presente trabajo, teniendo en cuenta las álgidas discusiones que surgieron en el marco de la fase de negociación de los Acuerdos de Paz sobre la denominación de este proceso. Como fue reconstruido por el Institute for Integrated Transitions, durante tal fase las FARC plantearon su oposición absoluta a la adopción de los términos reinserción y reintegración, por cuanto, a su parecer, tenían una connotación de derrota. De ahí que, en una primera etapa, se optó por diseñar los mecanismos que permitirían el desarrollo del proyecto político del antiguo grupo guerrillero sin escoger un término que lo enmarcara, y en la fase final se adoptó el concepto de ‘reincorporación’13.

Para los autores, este antecedente resulta de gran relevancia, sobre todo porque refleja que cada elemento que se incluye en un proceso de construcción de paz debe ser especialmente analizado, no solo desde su componente jurídico, sino también en su dimensión política y social.

Ahora bien, justamente, en esa misma lógica —que reconoce que la selección de un término puede generar efectos particulares— es que, tras una exhaustiva revisión doctrinaria, en el presente texto se optó por sugerir el concepto de ‘reintegración’ como aquel que logra enmarcar de mejor manera el proceso que se adelanta en Colombia. Lo anterior, por cuanto, como se observa en las definiciones planteadas, dicho término no solo no cuenta con una connotación negativa inherente, sino que en verdad constituye una noción amplia, con una dimensión social más evidente, que propende, a su vez, por la reconstrucción del tejido social, atendiendo a la particularidad del contexto y a las necesidades de las comunidades, mientras que la ‘reincorporación’ se centra de forma exclusiva en la vinculación del excombatiente al sistema económico del Estado.

En todo caso, más allá de las discusiones teóricas que puedan surgir sobre la delimitación conceptual de esta fase, en este capítulo se presentarán algunas recomendaciones y alertas que se derivan de las experiencias comparadas, en aras de aportar a la consecución de los propósitos que persigue todo proceso de construcción de paz: la reconciliación y el no retorno a la guerra.

La reintegración holística: el enfoque dual e integral

La reintegración holística, concepto central —ya que se pretende demostrar su importancia en el proceso de construcción de paz—, es entendida por los autores del presente texto como un proceso de integración del excombatiente a la vida civil, que comprende un enfoque (1) dual —tanto en el excombatiente como en la población receptora— y (2) integral, que aborde los componentes económico, político, social y comunitario.

La dualidad del enfoque: superando la discusión “excombatiente vs. comunidad”

De acuerdo con Albert Caramés, la reintegración tiene dos enfoques: uno basado en los excombatientes y el otro basado en la comunidad. Estos dos aparecen como alternativas con las que se cuenta para implementar estrategias de reintegración14.

La reintegración centrada en los excombatientes se caracteriza por el desarrollo de programas destinados específicamente a estos y a su desarrollo individual15, mientras que la reintegración centrada en la comunidad se enfoca en la participación de todos los actores sociales, como las familias y las poblaciones receptoras, con la finalidad de restablecer el pacto social que se quebró con el conflicto armado16.

La adopción de un camino u otro en un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) ha generado opiniones diversas respecto a los factores que es preciso tener en cuenta para determinar el enfoque más conveniente. Se ha reconocido que cada uno de los enfoques tiene desventajas, y el uso exclusivo de cada uno de estos puede afectar el proceso de reintegración. Así, la principal crítica que se ha hecho al enfoque centrado en los excombatientes es la generación en la comunidad de un sentimiento de injusticia ocasionada por la percepción de premiación a los excombatientes, en tanto que estos han estado involucrados en el conflicto; y por su parte, se ha reconocido como uno de los riesgos del enfoque con base en la comunidad el hecho de no tener presente, de forma directa y específica, las necesidades de los excombatientes17.

Para los autores de este texto, adoptar una visión excluyente de los enfoques de la reintegración no constituye la salida. Si lo que se pretende es garantizar el tránsito del combatiente hacia la vida civil18, y si se ha reconocido que la efectividad del proceso depende directa o indirectamente de la acogida por parte de la población civil19, resulta conveniente articular las dos perspectivas, permitiendo que tanto los excombatientes como las comunidades constituyan los stakeholders centrales de la reintegración. Las experiencias comparadas que se abordarán reforzarán la importancia de esta afirmación.

El enfoque integral: la convergencia de los componentes político, económico, social y comunitario en la reintegración

De los Estándares Integrados de DDR de las Naciones Unidas (UNIDDRS)20 se desprende que la fase de reintegración está compuesta por al menos cuatro dimensiones. La convergencia de cada una de estas permite caracterizar a un proceso de reintegración como un mecanismo verdaderamente holístico:

• Reintegración económica: a través de medidas de capacitación y apoyo laboral, tiene por objetivo convertir al excombatiente en una persona autónoma en la generación de ingresos sostenibles dentro de un marco de legalidad21.

• Reintegración social: es el conjunto de medidas que tiene por objeto mitigar los efectos de la guerra, generar espacios para la reparación, como también para promover el desarrollo humano22. Este último se puede entender como el aumento de las libertades personales para decidir lo que cada quien quiere llegar a ser23.

• Reintegración política: se define como el proceso de tránsito de la insurgencia a la participación civil y democrática, en un sentido amplio que trasciende el factor electoral, dentro de un Estado de derecho24.

• Reintegración comunitaria: es el proceso que proporciona a las comunidades los instrumentos y las capacidades para apoyar la reintegración de los excombatientes. Este es un enfoque que promueve procesos de convivencia y reconciliación en las comunidades receptoras, a través de las intervenciones de actores estatales y comunitarios25.

En cuanto al último de los componentes mencionados, cabe aclarar que los procesos de reintegración comunitaria han comenzado a tener “mayor relevancia puesto que se ha entendido que los excombatientes regresan a entornos sociales extremadamente difíciles, en los que es muy probable que se les perciba simplemente como victimarios y no como sujetos que pueden contribuir al impulso del desarrollo comunitario”26.

Reintegración en procesos internacionales

Una vez realizada una aproximación al concepto de reintegración holística, y considerando que el objeto de la presente investigación consiste en resaltar la importancia de abordar esta etapa desde una perspectiva dual e integral, en este acápite se analizarán 27 casos de construcción de paz. Para tal propósito, (1) se presentará la metodología de la investigación y se expondrá un hallazgo preliminar; (2) se precisará el objeto de estudio; (3) se identificarán las principales tendencias observadas en la fase de implementación en materia de reintegración y (4) se abordará la incidencia del enfoque holístico en la culminación con éxito de la fase de reintegración y del mantenimiento de la paz.

La metodología de la investigación de las experiencias internacionales y hallazgos preliminares

Para efectuar la presente investigación, en primer lugar, se revisó la totalidad de las experiencias de solución pacífica y negociada del conflicto, registradas en la Peace Accords Matrix (PAM)27; en segundo lugar, se identificaron los casos en los que en el Acuerdo de Paz se estableció la ejecución de programas de reintegración; en tercer lugar, se analizaron tanto las medidas contenidas en el Acuerdo como las adelantadas en la fase de implementación del universo seleccionado, y, por último, se contrastó tal información con los resultados obtenidos durante la fase de reintegración y la verificación de la estabilidad o no de la paz alcanzada con la firma de los acuerdos.

Sobre la primera etapa de recolección de la información es pertinente poner de presente un hallazgo preliminar muy interesante. La PAM, matriz desarrollada por la Universidad de Notre Dame y el Instituto Kroc, además de sistematizar las experiencias internacionales en materia de construcción de paz, realiza un seguimiento a la implementación adelantada por los Estados y evalúa su correspondiente avance, a la luz del contenido del Acuerdo. Llama mucho la atención que, tras revisar en su totalidad los informes de monitoreo de la ejecución de los programas de reintegración, el análisis de este mecanismo se centre exclusivamente en los componentes económico y social, se omita el componente comunitario y se identifique la apertura democrática a los excombatientes como una categoría diferente e independiente de la fase de reintegración28.

Así pues, si bien esta investigación se centra en el rol del Estado y su articulación con organizaciones nacionales e internacionales, en la implementación de la fase de reintegración no está de más tomar en consideración que la perspectiva holística, que reconoce el proceso de reintegración desde una concepción más amplia, no solo debería ser adoptada en los programas de ejecución de esta etapa, sino también por los mecanismos de monitoreo y verificación, dado que, en últimas, serán los encargados de evaluar el cumplimiento o no de los objetivos del Acuerdo29.

El universo de casos estudiados

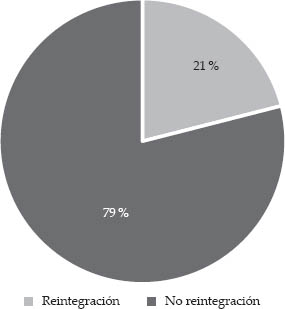

En el marco de la investigación, mediante el uso de la herramienta PAM, se identificó que desde 1989 hasta el 2007 se firmaron alrededor del mundo 34 acuerdos de paz entre los Estados y distintos actores involucrados en conflictos armados internos30. En el 79 % de los acuerdos —es decir, 27— se incluyeron provisiones relacionadas con la reintegración de los excombatientes31.

Adicionalmente, se encuentra que fue un componente de gran importancia en la etapa de implementación. En el 67 %, 23 acuerdos, existieron procesos de reintegración en la etapa de implementación que obedecieron a las disposiciones contenidas en los textos, o a programas ejecutados por fuera de lo establecido, ya sea por el Gobierno o por otras organizaciones nacionales o internacionales32. Lo anterior, advierte del reconocimiento del componente de reintegración como un elemento fundamental para la consecución de la paz, teniendo en cuenta que las condiciones en que se dé el regreso de los excombatientes a la sociedad como agentes productivos, como miembros de sus comunidades y como actores políticos, innegablemente influye en la consolidación de la paz en un territorio.

GRÁFICO 1.1.

Distribución de disposiciones sobre reintegración en acuerdos de paz

Fuente: elaboración propia, con base en Peace Accords Matrix. Datos de Camboya (1991); El Salvador (1992); Mozambique (1992); India (1993); Ruanda (1993); Sudáfrica (1993); Angola (1994); Yibuti (1994); Nigeria (1995); Filipinas (1996); Sierra Leona (1996); Guatemala (1996); Tayikistán (1997); Bangladesh (1997); Irlanda del Norte (1998); Sierra Leona (1999); Congo (1999); Burundi (2000); Yibuti (2001); Papúa Nueva Guinea (2001); Angola (2002); Liberia (2003); Senegal (2004); Sudán (2005); Indonesia (2005); Nepal (2006); Costa de Marfil (2007). Acceso el 14 de mayo del 2018, https://peaceaccords.nd.edu/.

Las principales tendencias identificadas: prevalencia de una reintegración fragmentada y con enfoque exclusivo en el excombatiente

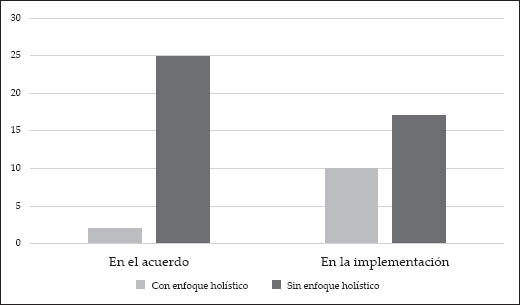

Después de una revisión de los 27 acuerdos de paz implementados desde 1991 hasta el 2007, se encontró que solo dos acuerdos33 contemplaron una perspectiva holística de la reintegración —con el enfoque dual e integral— y apenas diez experiencias efectuaron la implementación de tal proceso desde dicha premisa34.

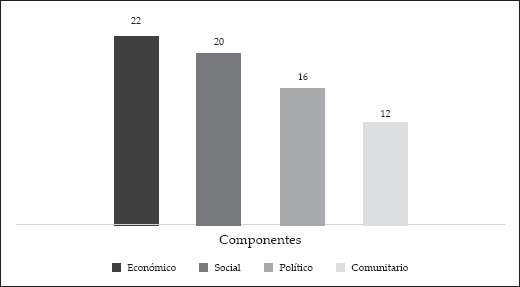

La información recolectada no solo permite señalar que existe aún una concepción fragmentada de la reintegración —dado que en el 56 %35 de las experiencias se mantiene un especial enfoque en el excombatiente—, sino que a la vez posibilita identificar una preferencia por los componentes económicos y sociales, dejando a un lado las dimensiones políticas y comunitarias.

GRÁFICO 1.2.

Enfoque holístico en procesos de reintegración

Fuente: elaboración propia, con base en Peace Accords Matrix. Datos de Camboya (1991); El Salvador (1992); Mozambique (1992); India (1993); Ruanda (1993); Sudáfrica (1993); Angola (1994); Yibuti (1994); Nigeria (1995); Filipinas (1996); Sierra Leona (1996); Guatemala (1996); Tayikistán (1997); Bangladesh (1997); Irlanda del Norte (1998); Sierra Leona (1999); Congo (1999); Burundi (2000); Yibuti (2001); Papúa Nueva Guinea (2001); Angola (2002); Liberia (2003); Senegal (2004); Sudán (2005); Indonesia (2005); Nepal (2006); Costa de Marfil (2007). Acceso el 14 de mayo del 2018, https://peaceaccords.nd.edu/.

El 70 % de los acuerdos consagró como medidas de reintegración la capacitación laboral, la entrega de subsidios para el emprendimiento y el entrenamiento de habilidades para el trabajo36; adicionalmente, el 81 % de los Estados, en el proceso de implementación, tomó medidas de este tipo como estrategia para el tránsito de los excombatientes hacia la vida civil37.

Los procesos de reintegración de Angola, Bangladesh, Yibuti, El Salvador, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Ruanda, Senegal, Sierra Leona (1996), Sudáfrica, Sudán y Tayikistán estaban enfocados en reincorporar a los excombatientes al mercado laboral, más que en observar una reintegración con un enfoque comunitario e integral que permitiera reconstruir el tejido social roto por el conflicto armado. Igualmente, estos procesos de reintegración económica presentaron problemas con los programas de capacitación laboral de los excombatientes porque (1) muchas veces no reflejaban las necesidades y oportunidades disponibles en el mercado local o (2) a pesar de contar con la preparación suficiente, la comunidad receptora no efectuó un acogimiento real38.

GRÁFICO 1.3.

Componentes de los procesos de reintegración

Fuente: elaboración propia, con base en Peace Accords Matrix. Datos de Camboya (1991); El Salvador (1992); Mozambique (1992); India (1993); Ruanda (1993); Sudáfrica (1993); Angola (1994); Yibuti (1994); Nigeria (1995); Filipinas (1996); Sierra Leona (1996); Guatemala (1996); Tayikistán (1997); Bangladesh (1997); Irlanda del Norte (1998); Sierra Leona (1999); Congo (1999); Burundi (2000); Yibuti (2001); Papúa Nueva Guinea (2001); Angola (2002); Liberia (2003); Senegal (2004); Sudán (2005); Indonesia (2005); Nepal (2006); Costa de Marfil (2007). Acceso el 14 de mayo del 2018, https://peaceaccords.nd.edu/.

Por ejemplo, en Liberia, la carencia de las alternativas y oportunidades de vida para los excombatientes ha conducido a que se genere una serie de mercados informales que contribuyen a la inseguridad general en el país, como es el caso del mototaxismo, situación que afecta directamente la confianza en el proceso de reintegración porque sus beneficiarios no consiguen formas de ingreso a la economía formal39.

Adicionalmente, del mismo análisis se pudo determinar la existencia de medidas propias de una reintegración social, como son los programas de educación formal e informal, así como ayudas psicosociales y proyectos culturales presentes en 20 de los 27 procesos de reintegración analizados durante su fase de implementación40. Si bien hay consenso en la doctrina sobre la importancia de estas medidas, como se abordará, resultan insuficientes si no se articulan con un trabajo comunitario41.

En relación con el componente político, pese a que en el 59 %42 de los casos se implementaron mecanismos de tal naturaleza, llama la atención que las medidas adoptadas estén relacionadas de manera exclusiva a la participación electoral de los excombatientes —en especial, a la conformación de partidos políticos—, y no comprendan una apertura democrática más amplia que haga posible su involucramiento como ciudadanos en las decisiones relevantes del Estado, que trascienden el plano de lo electoral43. Esta concepción limitada, en parte, podría explicar que se presentaran aún once casos en los que se haya omitido la relevancia de este componente.

Respecto al componente comunitario, en la revisión del contenido de los 27 acuerdos de paz que fueron objeto de estudio para el presente capítulo, y de los resultados de la etapa de implementación en cada uno de ellos, se encuentra que en 15 de los 27 casos existió un esfuerzo por adelantar un proceso de reintegración con base en la comunidad. Entre los 15 procesos de paz, se observa que han existido acuerdos de paz en los que se establecieron medidas de reintegración comunitaria cuya implementación fue exitosa. En segundo lugar están aquellos procesos de paz en los cuales, a pesar de existir disposiciones relacionadas con la reintegración comunitaria, la etapa de implementación se vio truncada por distintos factores. En otros casos, si bien los acuerdos no contemplan el componente comunitario de la reintegración, en la etapa de implementación se desarrollaron programas de reintegración con este enfoque.

Existen tres acuerdos de paz en los cuales el texto del acuerdo establece medidas de reintegración comunitaria44. En el Acuerdo del Viernes Santo, firmado en 1998 en Irlanda del Norte, también se reconoció la importancia de las medidas para facilitar la reintegración en la comunidad dando apoyo en materia de empleo, entrenamiento y educación superior. En la implementación del acuerdo, se buscó adoptar un enfoque de desarrollo comunitario relacionando a los excombatientes con grupos comunitarios locales que llevan a cabo distintos proyectos45. En el Acuerdo de Ouagadougou, firmado en el 2007 en Costa de Marfil, se dispuso un programa de DDR que incluía una fase final de rehabilitación comunitaria que se desarrolló con el fin de reconstruir infraestructuras sociales económicas, y que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidad que consideró fundamental la sensibilización de las comunidades de acogida46.

De la misma forma, en el Acuerdo Final de Mindanao, firmado en Filipinas en 1996, se estableció un programa especial de atención socioeconómica, cultural y educativa a los excombatientes, para prepararlos a ellos y a sus familias en proyectos productivos y de desarrollo47. Adicionalmente, se adelantó un Programa de Integración Social (SIP) implementado por la Oficina del Alto Consejero para el Proceso de Paz de Filipinas en el que se buscaba promover la paz y el desarrollo comunitario. Para tal fin, se estima que se proporcionaron 170 millones de dólares para los excombatientes y sus comunidades entre 1997 y 2005[48].

Por su parte, en tres casos el acuerdo establecía medidas de reintegración comunitaria, pero en la etapa de implementación factores de presupuesto y de otra naturaleza truncaron la reintegración49. En Burundi, el acuerdo estableció la creación de una comisión para promover la reconciliación y el perdón. En el proceso de implementación se llevaron a cabo varios proyectos, como la reconstrucción de la infraestructura de la comunidad y otros programas por parte del PNUD en coordinación con el Gobierno y agencias internacionales. Sin embargo, el proceso se vio truncado por la falta del apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el nivel comunitario. No existió al final tal reintegración con enfoque comunitario, y se adoptó un tipo de reintegración individual50.

En el Acuerdo General de Paz entre el Gobierno de Senegal y el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza, se incentivó a los oficiales y líderes religiosos de la región a desarrollar dinámicas de perdón y reconciliación con el fin de lograr una reintegración exitosa de los excombatientes a las comunidades a las que pertenecían. Sin embargo, no se ha llevado a cabo el proceso de DDR en el país51. En el Acuerdo de Paz de Sudán, en el 2005, se dispuso que el programa de DDR se implementaría dentro de un proceso de reconciliación nacional como parte de las medidas de construcción de paz y confianza. Se estableció también que el proceso de reintegración debe estar basado en la comunidad y beneficiar tanto a los excombatientes como a las comunidades receptoras. Sin embargo, en el proceso de implementación, se ha dado prevalencia al componente económico de la reintegración, y no a su enfoque comunitario52.

Finalmente, en la mayoría de procesos de paz que incluyeron el componente comunitario, aunque los acuerdos no contemplan este componente de la reintegración, en la etapa de implementación distintos organismos, como ONG y organismos internacionales, participaron en la ejecución de programas en los que la intervención de la comunidad fue de capital importancia para su éxito53. En Indonesia, el acuerdo no especifica las medidas. No obstante, en el periodo de implementación se llevaron a cabo programas de reintegración apoyados en la comunidad; por ejemplo, dar auxilios económicos por cada desmovilizado que se reintegre a ella y el acceso a servicios básicos54. En Liberia, se adelantaron programas de reintegración basada en la comunidad con 10 000 excombatientes y 10 000 civiles que participaron en proyectos de infraestructura de forma conjunta y en programas centrados en educación, desarrollo de habilidades y apoyo de la comunidad55. De forma similar se llevó a cabo en Sierra Leona; los excombatientes fueron involucrados en procesos de reconstrucción de infraestructura en conjunto con los miembros de la comunidad, de modo que se generó un espacio de comunicación e intercambio56.

En el mismo sentido, se realizaron programas de reintegración comunitaria en Camboya, donde se adelantaron proyectos de desarrollo comunitario, en los que se crearon grupos de trabajo con miembros de la sociedad civil y otros sectores de la sociedad, como las autoridades y organizaciones donantes57. En El Salvador, existieron actividades basadas en la comunidad por fuera del programa de reintegración establecido en el acuerdo, en especial para los excombatientes menores de edad. Las medidas estuvieron relacionadas con actividades culturales, deportes y educación en salud58. De forma análoga se dio en Mozambique, donde se reconoció la reconciliación entre individuos, grupos sociales y las comunidades como un elemento esencial del proceso de reintegración59.

En los casos de Ruanda y Tayikistán, los programas de reintegración comunitaria fueron desarrollados por organismos internacionales. En Ruanda se trató del Banco Mundial, que destinó presupuesto para llevar a cabo una reintegración con enfoque en la comunidad y demostrar su efectividad60. En Tayikistán, el Pnud llevó a cabo proyectos que permitieron el desarrollo de nuevas iniciativas locales y la participación de los excombatientes en la reconstrucción de sus comunidades61.