- -

- 100%

- +

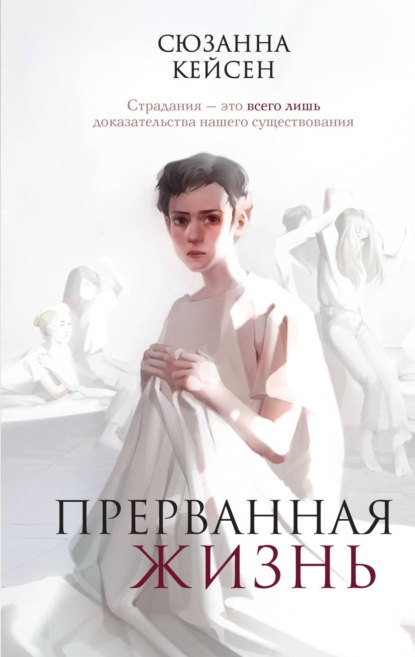

Дизайнер обложки Вера Филатова

© В. И. Моисеев, 2025

© Вера Филатова, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0068-0891-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Аннотация. Монография «Основы R-анализа» посвящена введению в новое математическое направление – релятивистский анализ количества, согласно которому идея количества является относительной и однозначно определяется только в рамках так называемых количественных систем, в том числе относительными являются понятия конечного и бесконечного – конечное в одной количественной системе может оказаться бесконечным в другой и наоборот. На этой основе принципиально расширяется понятие числа, и наряду с господствующим сегодня «фаустовским числом» вводится представление о «пифагорейском числе», лежащем в основе жизни и сознания. Даются основания нового математического аппарата, позволяющего работать с бесконечными величинами как с конечными. Приводятся многочисленные примеры применения R-анализа к различным прикладным задачам.

Монография будет полезна всем тем, кто интересуется новыми направлениями математики и логики, философии математики и интегрального подхода.

Рецензенты

Буданов Владимир Григорьевич, руководитель сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН, кандидат физико-математических наук, доктор философских наук, главный научный сотрудник ИФРАН

Троицкий Виктор Петрович, старший научный сотрудник «Дома А. Ф. Лосева»

Введение

В современной математике создан специальный математический аппарат, который наиболее адекватно на данный момент выражает идею количества. Это аппарат математического анализа, в основе которого лежат методы дифференцирования и интегрирования. Центральное понятие здесь – понятие предела. Берётся последовательность чисел, которая всё более сгущается вокруг некоторого числа. Последнее и называется пределом этой последовательности.

Теория пределов стала обоснованием линии Ньютона в построении исчисления бесконечно малых. Кроме Ньютона, была ещё линия Лейбница. Они по-разному понимали, что такое бесконечно малая величина. Лейбниц представлял её как актуальную величину, которая лежит между всеми ненулевыми числами и нулём. Но такая позиция в то время вызывала трудности. Победила линия Ньютона, который предлагал рассматривать бесконечно малую как потенциальную величину – процесс бесконечного приближения к нулю. Подобную программу удалось обосновать к 19 веку, и она стала господствующей в современной математике, пока в веке 20-м Абрахаму Робинсону не удалось всё же строго обосновать лейбницевское понимание бесконечно малой как актуальной величины в рамках так называемого «нестандартного анализа»1.

В настоящей работе будет представлен эскиз нового математического аппарата, который развивает идеи математического анализа на новом уровне, не отвергая, а дополняя этот аппарат новыми конструкциями. Название нового аппарата – R-анализ, что сокращает более развёрнутое название «релятивистский анализ количества». Релятивистский – значит относительный. Важный эффект, возникающий в R-анализе, – установление относительности тех или иных количественных определений, в первую очередь состояний конечного и бесконечного. Подобно тому как в механике многие определения зависят от системы отсчёта, в которой представлено движение, подобно этому в R-анализе возникают как бы свои системы отсчёта («количественные системы»), в рамках которых количество может получать то или иное своё определение. Конечное в одной количественной системе может оказаться бесконечным в другой и наоборот.

Мы предполагаем знакомство читателя с основными понятиями стандартного2 математического анализа, как он преподаётся на первом и втором курсах математических или физических факультетов. Опираясь на его определения, будет дан проект обогащения этого подхода идеями и структурами R-анализа.

Но вначале несколько философских рассуждений.

Глава 1. Индуктивное введение в R-анализ

1. Стандартная количественная система

В лице R-анализа будет предложена новая теория количества, в связи с чем закономерно возникает вопрос, что такое количество?

Под количеством мы будем понимать то, что можно измерить. Это может быть вес, длина, объём и т. д. Любое количество – это количество какого-то качества. Количество возникает, когда происходит изменение внутри качества, так что нечто меняется, а качество при таком изменении остаётся неизменным. Тогда и говорят о количестве. Например, вес тела может возрастать или уменьшаться, но при количественных преобразованиях веса само качество веса продолжает оставаться неизменным. Поэтому философы давно связали между собой категории количества и качества. Количество – это внутреннее изменение качества, когда качество продолжает сохраняться, и меняются только его степени. В таком виде количество вообще невозможно определить без качества. Они идут в паре.

Но количество может в своём изменении рано или поздно достигнуть границы качества, где данное качество исчезает и возникает иное качество. Например, если мы нагреваем воду всё больше и больше, то она наконец закипает и перестаёт быть жидкой водой, переходя в пар. В этом случае качество проецируется на количество в виде границ качества, в чём проявляется уже третья категория – мера качества.

Мера – это границы качества на количественной шкале. В категории меры происходит определённый синтез категорий количества и качества, что было отмечено ещё в философии Гегеля.

В своей границе качество встречается с количеством. Если при внутреннем изменении количество меняется, а качество остаётся неизменным, то при достижении границы качества происходит как изменение количества, так и качества.

Так в первом приближении взаимодействуют между собой категории количества, качества и меры, и в целом они образуют некоторую систему, которую так и можно называть – количественная система. Она включает в себя некоторое качество, внутреннее изменение которого даёт количество данного качества, а границы системы выражают границы данного качества на количественной шкале. Итак, можно использовать следующее определение.

Количественная система – такой вид единства количества и качества, когда есть изменение количества (внутреннее количество), сохраняющее данное качество, а также определены границы количества, при которых данное качество переходит в другое качество, что в целом, в единстве качества, внутреннего количества, количественных границ и качественных скачков на границе выражает идею меры как взаимопроникновения количества и качества.

Можно сказать и так, что количественная система – это проекция качества на количество, когда при такой проекции образуется та область количества со своими границами, внутри которой качество сохраняется, а при достижении границ этой области происходят качественные скачки и смены качеств. В общем случае могут быть разные границы, например, верхние и нижние границы в данной количественной области, и достижение разных границ выражается в смене данного качества разными смежными качествами.

Отсюда вытекает ряд сопутствующих определений.

Внутреннее количество – количество, изменение которого сохраняет одно и то же качество.

Внешнее количество – количество, изменение которого пересекает границу количественной системы и приводит к смене качества.

Смежные качества – качества, имеющие общую количественную границу между собой, переход которой приводит к исчезновению одного качества и возникновению другого.

Количественная система – это единство своего качества, внутреннего количества и своих границ.

Количественную систему можно определить таким образом как пару (Q,X), где Q – качество, [Х] – количество этой системы, взятое вместе со своим границами ∂X, т.е.

[X] = X ∪ ∂X,

где ∪ – операция объединения.

Здесь Х = Int [X] – внутренность [X], т.е. внутреннее количество данной количественной системы.

Внутреннее количество Х может быть как одномерным (подмножеством множества вещественных чисел), так и многомерным (подмножеством многомерного пространства).

Поищем с этой точки зрения количественные системы в математике.

Возьмём ряд натуральных чисел 1, 2, 3,… Можно ли его считать количественной системой?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, какое качество мы рассматриваем.

Если мы возьмём качество «натуральности» («быть натуральным числом»), то да, в лице натурального ряда мы имеем дело с количественной системой, поскольку на протяжении всего ряда это качество остаётся неизменным, и обнаруживает оно свои границы при переходе к другим числам, например, отрицательным или дробным.

Но переход от натуральных к целым или рациональным числам не является слишком сильным, поскольку он не связан с бесконечностью. Одна вторая ½ всё же конечно отличается от единицы 1, как и минус единица -1. А вот если мы имеем дело с вещественными числами, то их границы уже уходят до бесконечности – бесконечно малого или бесконечно большого. И выход за границы качества здесь уже связан с достижением бесконечности, т.е. выступает как особенно сильная трансформация.

Количественные системы, где как верхняя, так и нижняя границы количества уходят на бесконечность, можно называть сильными количественными системами. Множество вещественных чисел – это минимальная сильная количественная система.

Почему не рациональные числа?

Дело в том, что рациональные числа представляют собой только внутреннее количество того же качества, что представлено и в вещественных числах. Внутреннее количество – количество качества, не достигающее границ этого качества. И тогда такое количество не может представлять всю количественную систему, в которую входит и количество, и качество, и границы этого количества.

Переход от рациональных к вещественным числам, как известно, связан с пополнением рациональных чисел иррациональными, а последние могут быть выражены только бесконечными нестационарными последовательностями рациональных чисел, что выражает граничное количество количественной системы.

В самом деле, любое иррациональное число несоизмеримо с единицей для любой сколь угодно малой, но конечной доли единицы. И только на уровне бесконечно малой доли единицы иррациональное число достигает предельной соизмеримости с единицей. Отсюда же органично возникает и тема бесконечно малого.

Можно сказать и так, что иррациональные числа предполагают как бы разбиение единицы на бесконечно малые доли, бесконечно большими суммами которых они только и могут быть выражены.

Например, число π = 3.14159… невозможно полностью выразить конечной десятичной дробью, но только бесконечной. Поскольку любая положительная десятичная дробь α – это сумма какого-то числа единиц n плюс сумма сумм всё меньших долей единицы

α = n + m110—1 + m210—2 + m310—3 + …, где mi ∈ {0,1,…,9}, i =

= 1,2,…,

и для иррационального числа этот ряд бесконечен, то это и значит, что такое число можно выразить только на уровне сумм бесконечно малых долей единицы. В самом деле, более крупные доли единицы можно выразить в свою очередь как суммы меньших долей, так что в конечном итоге всё число можно выразить как сумму наименьших долей единицы.

Например, если

α = n + m110—1 + m210—2,

то n = n10210—2, m110—1 = m110110—2,

так что в итоге получим:

α=n10210—2+m110110—2+m210—2 = (n102+m1101+m2) 10—2,

т.е. представление числа как суммы целого числа наименьших долей единицы, присутствующих в структуре этого числа.

Таким образом, только на уровне вещественных чисел (объединения рациональных и иррациональных чисел) мы впервые имеем дело с сильной количественной системой, которая содержит в себе свои границы, и достижение этих границ связано с бесконечностью.

Стандартный математический анализ делает предметом своего основного исследования эту количественную систему, явным образом дополняя границы иррациональных чисел бесконечно малыми элементами.

Количественная система вещественных чисел отлична от предыдущих систем тем, что она сильная, т.е. переход к её пределам требует бесконечности, в отличие от предыдущих систем3. Поэтому эта система особенно сильно проявляет своё качество и полагает сильную границу ему. Вот почему работа именно с этой системой оказалась такой плодотворной и позволила создать гораздо более глубокий математический аппарат, работающий не просто с количеством, но со всей системой «количество – качество – мера».

Проблема только оказалась в том, что математика остановилась на этом рубеже и не идёт дальше, развивая диалектику количества и качества. R-анализ как раз и пытается это сделать, предлагая работать по-настоящему с мерной математикой.

2. Количественные системы конечного и бесконечного количества

Как же дальше можно развивать диалектику количества и качества?

Самое интересное состоит в том, чтобы заглянуть за границы некоторого бесконечного качества. Если есть сильная количественная система с бесконечными верхним и нижним порогами, то можно попытаться не только достичь её границ, но и выйти за эти границы.

Что там – за границами качества?

Отчасти уже стандартный математический анализ отвечает на этот вопрос. Например, он говорит, что за нижней границей конечного количества находится бесконечно малое количество. Есть определённая алгебра бесконечно малых. Например, их можно складывать и умножать, можно одну бесконечно малую поделить на другую. В этих операциях нужно быть осторожными. И аппарат пределов позволяет более строго работать с этой алгеброй бесконечно малых.

Например, у нас есть две бесконечно малые β1 и β2 как бесконечные последовательности вещественных чисел

β 1 = {r1n} ∞n=1,

β 2 = {r2n} ∞n=1,

которые имеют пределом ноль:

limn→∞r1n = 0,

limn→∞r2n = 0.

Тогда операции на них можно задать как покоординатные операции на последовательностях, например:

β1 + β2 = {r1n} ∞n=1 + {r2n} ∞n=1 = {r1n +r2n} ∞n=1.

Осторожность в этом случае нужно соблюдать, поскольку такие операции не всегда являются внутренними для бесконечно малых, т.е. они могут вывести за область бесконечно малых величин, например, при делении одной бесконечно малой на другую.

Если же мы умножаем одну бесконечно малую на другую, то возникает бесконечно малая более высокого порядка, т.е. бесконечно малые образуют множества разных порядков.

Причём, каждое множество бесконечно малых одного порядка изоморфно множеству вещественных чисел. В самом деле, если у нас есть некая бесконечно малая β, то 1) все величины rβ, где r – вещественное число, также будут бесконечно малыми, и 2) это будут бесконечно малые того же порядка, что β. Тем самым мы устанавливаем изоморфизм между множеством вещественных чисел r и множеством бесконечно малых вида rβ. На таких бесконечно малых можно определить внутренние операции, которые не будут выводить за это множество, по правилу:

r1β o r2β = (r1 o r2) β,

где о – некоторая операция на вещественных чисел.

Ту же самую методологию можно распространить и на бесконечно большие величины, если так же понимать их как предельные последовательности, имеющие своим пределом бесконечность ∞.

Таким образом, если множество вещественных чисел представляет собой сильную количественную систему, то любое множество бесконечно малых или бесконечно больших вида rβ также будет представлять собой сильную количественную систему, изоморфную множеству вещественных чисел по своей внутренней структуре.

В итоге стандартный математический анализ начинает работать не только с вещественными числами, но и с бесконечными величинами (бесконечно малыми и бесконечно большими), т.е. он выступает как первая техника работы с разными сильными количественными системами.

Отсюда мы можем дать первый ответ на поставленный выше вопрос: что там за границами качества?

За границами качества конечного количества находятся качества бесконечных количеств – бесконечно малых и бесконечно больших. Возможна математика работы с количествами этих качеств. Математический анализ и представляет такую математику. В этом его сила.

Во многом то же самое делает и нестандартный анализ Абрахама Робинсона, только бесконечные он начинает понимать актуально. Что же касается алгебры, то в нестандартном анализе доказывается так называемый принцип переноса, который позволяет установить высокое соответствие между вычислениями стандартного и нестандартного математического анализа.

Ну вот, казалось бы, всё хорошо. У нас есть математика не только одной сильной количественной системы, но и множества их, и именно те новые эффекты, которые связаны с отношениями этих систем и переходами между ними, и составили самые ценные аспекты математического анализа как более глубокой и диалектической теории количества.

Но оказывается не всё так хорошо, как видится на первый взгляд. Разовьём эту тему более подробно.

3. К новому пониманию актуальной бесконечности

Проблема связана с пониманием бесконечности.

Сегодня есть две основные концепции бесконечности – как потенциальной и актуальной. Потенциальная бесконечность недостижима – сколько бы мы не стремились к её границе, мы никогда не сможем её достичь. Такова, например, бесконечность ∞ как предел натурального ряда 1, 2, 3, …. Что же касается актуальной бесконечности, то она рассматривается как количество, достигшее своего рубежа. Но если это так, то, следовательно, появляется достижимость бесконечности, достижимость того конца количественного процесса, который в потенциальной бесконечности был недостижим. Но какая же это без-конечность, если появляется конец, если конец оказывается достижим? Следовательно, идеей актуальной бесконечности предполагается момент достижимости конца количественного процесса, т.е. отрицание его бесконечности, т.е. конечность этого процесса.

Вот этот момент недооценивается или вовсе не понимается в современной математике.

Не понимают, что актуальная бесконечность есть всегда уже некоторая конечность, которая совмещается с бесконечностью. В актуальной бесконечности есть как бы два плана её определения: 1) внутренний план потенциальной бесконечности, согласно которому предел количества по прежнему недостижим, 2) внешний план конечности, в рамках которого бесконечный рубеж достигается и становится конечным. И актуальная бесконечность есть некая координация этих двух планов.

Но не отрицают ли друг друга эти два плана? Возможно ли их совмещение? Не является ли в связи с этим понятие актуальной бесконечности внутренне противоречивым?

Нет, не является. И это можно проиллюстрировать простым примером. Рассмотрим не просто натуральный ряд 1, 2, 3,…, а его образ вида f (1), f (2), f (3),…, где f – такая функция, что ряд f (n) имеет конечный предел при n→∞. Причём, пусть и метрические определения между рядами n и f (n) будут изоморфными, т.е. n1 В этом случае мы видим два плана в последовательности f (n), и эти планы непротиворечиво координируются между собой. План потенциальной бесконечности остался в последовательности f (n), в силу её изоморфизма последовательности натурального ряда n. И в рамках этого изоморфизма, предел f (∞) так же не достижим для любого элемента f (n), как бесконечность ∞ не достижима для любого конечного элемента n. Но появляется и второй план – план конечного отношения между пределом f (∞) и элементами f (n), поскольку f (∞) есть конечное число. Такую двойственность отношений можно выразить выделением не просто двух планов, но двух видов метрических отношений (метрик), связанных с этими планами. Напомним, что в общем случае метрика ρ (х,у) для элементов х, у из линейного пространства П есть такая вещественная функция, которая подчиняется следующим основным условиям: 1) тождество: ρ (х,у) = 0 е.т.е. х=у, 2) позитивность: ρ (х,у) ≥0, 3) симметричность: ρ (х,у) = ρ (у,х), 4) неравенство треугольника: ρ (х,z) ≤ρ (х,у) + ρ (y,z). На элементах f (n) можно ввести внутреннюю метрику: ρn (f (n1),f (n2)) = |n1 – n2|, и внешнюю метрику ρex (f (n1),f (n2)) = |f (n1) – f (n2) |, где |x| – модуль вещественного числа х. По внутренней метрике элемент f (∞) недостижим (несоизмерим), т.е расстояние до него от любого элемента f (n) бесконечно: ρin (f (n),f (∞)) = |n – ∞| = ∞, а по внешней метрике он вполне достижим и соизмерим с элементами f (n), т.е. расстояние до него конечно: ρex (f (n), f (∞)) = |f (n) – f (∞) | <∞. И обе метрики согласованы между собой в рамках изоморфизма f. Таким образом, на этом примере мы видим, что могут быть не просто два плана определения бесконечности, но и связанные с ними метрические определения, задающие предел количественного процесса как одновременно и достижимый, и недостижимый для элементов внутреннего количества. Именно такую конструкцию двух планов и двух метрик и следует, с нашей точки зрения, всегда предполагать, когда речь заходит об актуальной бесконечности. Когда строится математический анализ, оперирующий с бесконечными как достижимыми состояниями другой количественной системы, то здесь мы имеем концепт актуальной бесконечности, и, следовательно, должны быть два плана её определения и две связанных с ними метрики. Но наличие внешней метрики, как можно было видеть выше, делает бесконечные элементы конечными. В то же время как в стандартном, так и нестандартном анализе все бесконечные элементы (бесконечно малые или большие) остаются только бесконечными. Такая же ситуация существует и в теории множеств, где бесконечные множества мыслятся актуальными и остаются только бесконечными. С нашей точки зрения, используемый до сих пор концепт актуальной бесконечности, где отсутствует конечная внешняя метрика для бесконечных элементов, представляет некоторый крайний случай построения концепта актуальной бесконечности, при котором внешний план используется с ограничением по внешней метрике. Это значит, что внешний план позволяет оперировать с бесконечными элементами наряду с конечными, но метрически такое соизмерение ограничено только рамками некоторых условных определений4. Соизмеримость захватывает ограниченный операциональный аспект множества количественных систем. Да, по-видимому, такой крайний случай определения актуальной бесконечности так же возможен, но он представляет собой некоторое крайнее состояние, которое не является основным в понимании феномена актуально бесконечного. В рамках R-анализа предполагается понимание актуальной бесконечности в координации как двух операциональных планов, так и двух систем метрических определений различных количественных систем. В частности, это означает в том числе конечность бесконечных элементов в рамках определений внешней метрики. Когда мы переходим к внешней позиции, где соизмеряются конечное и бесконечное, и они оказываются двумя конечностями, то мы попадаем в новую количественную систему с более глобальным качеством, для которого выход за границы прежнего качества будет продолжать оставаться внутренним изменением. Поэтому позиция соизмерения конечного и бесконечного обязательно должна предполагать момент количественного отношения – внутреннего отношения для более глобального качества, соизмеряющего качества конечного и бесконечного. Такое более глобальное качество можно было бы называть конечно-бесконечным или фин-инфинитным, ещё короче: ф-инфинитным. Теперь вопрос в том, как более строго и непротиворечиво можно было бы строить такого рода математику финфинитного?

4. R-функции как границы количественных систем

Выше мы видели, что важную роль в координации двух позиций и метрик актуально бесконечного играет некоторая функция f, которая в нашем примере сжимала натуральный ряд чисел в предельную последовательность с конечным пределом. Благодаря такому сжатию, определялась внешне-метрическая позиция актуально бесконечного. Эту идею можно обобщить, распространяя её с натурального ряда на всё множество вещественных чисел и предполагая некоторую функцию R-1М, которая изоморфно сжимает множество вещественных чисел R в интервал (-М,М), где М> 0, – подмножество R. В этом случае финитизируются две бесконечности +∞ и -∞, где R-1М (∞) = М и R-1М (-∞) = -М. Такую функцию я буду называть обратной базовой R-функцией. К ней нужно предъявить ряд требований.