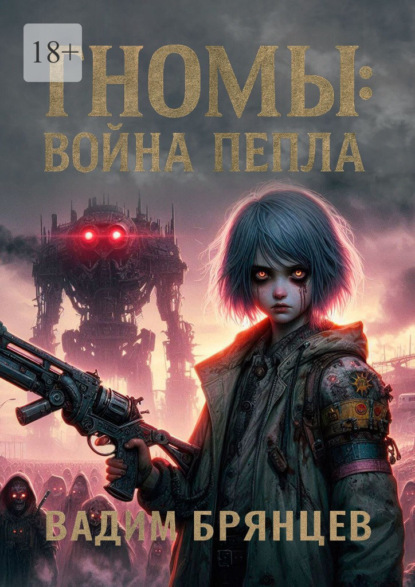

Гномы: Война пепла

- -

- 100%

- +

* * *

Гномланд. Двергия. Деревня Хартвик. 2307г

Деревня Хартвик притаилась у подножия холмов, как тщательно спрятанная драгоценность. Первое, что поразило Агату – запахи. Тёплый аромат свежего хлеба из булочной смешивался с едким дымом кузницы, сладковатым духом кожевенной мастерской и пряными травами с огородов. После лет скитаний по горам эти обыденные ароматы казались ей волшебными.

Фахверковые дома с резными ставнями теснились вдоль единственной улицы, их тёмные балки контрастировали с белоснежной штукатуркой. Каждый домик окружали аккуратные каменные оградки, за которыми пестрели цветочные клумбы – яркие пятна на фоне зелени огородов. Через канавы были перекинуты деревянные мостки, по которым с гоготом носились деревенские дети, пугая уток.

Агата замерла, впитывая эту картину. После долгих лет скитаний и страха это место казалось ей целым миром – живым, тёплым и безопасным. У булочной толпились ребятишки, выпрашивающие тёплые калачи. Возле кузницы старики играли в кости, перебрасываясь грубоватыми шутками. На пороге кожевенной мастерской молодая женщина качала люльку, напевая что-то под нос. Всё это выглядело настолько мирным, что у Агаты защемило в груди.

«Здесь тебя будут звать просто Мария,» – прошептала няня, положив свою руку Агате на плечо. Деревня не знала, что принимает принцессу крови. Для этих людей она была просто ещё одной сиротой, взятой под опеку герцогиней. И в этом была странная свобода – возможность наконец просто быть, а не выживать.

Но когда они проходили мимо кузницы, Агата заметила несоответствия. Слишком много клинков и ружейных стволов лежало на полках для обычной деревенской кузни. Слишком молодые и крепкие «крестьяне» с привычными к оружию руками перешёптывались у колодца. Слишком внимательный взгляд старика-сыродела следил за каждым её движением. Хартвик притворялся мирной деревушкой, но под этой маской скрывалось нечто большее.

Грубая шерстяная рубаха кусала кожу, а сажа на щеках пахла пеплом и ложью. Агата стояла перед потрескавшимся зеркалом в амбаре, не узнавая свое отражение – теперь она была никто. Просто Мария, племянница погибшего лесника, взятая на воспитание доброй герцогиней.

«Ты будешь учиться всему, что знают они,» – говорила перед отъездом герцогиня, поправляя перчатки. Ее голос звучал как скрип заржавевших ворот. «Как драться. Как убивать. Как выживать. А потом…» Она наклонилась так близко, что Агата почувствовала запах её духов и чернил. «Ты научишься тому, чего они не знают. Как вести их на смерть.»

Первые недели стали непрекращающимся кошмаром. Утренние тренировки со старыми солдатами, чьи шрамы рассказывали истории страшнее сказок няни. Они смеялись, когда она падала, выбивая из легких последний воздух. Перестали смеяться только тогда, когда ее деревянный нож оставил кровавую полосу на щеке сержанта Громака.

Дни проходили в лесу с охотниками. Капитан Вейс, человек с лицом учтивого камердинера, учил ее ставить капканы, которые ломали кости, а не просто удерживали добычу. Показывал, как перерезать горло оленю так, чтобы он не успел крикнуть. Как дышать через рот, когда разделываешь еще теплую тушу, чтобы не стошнило от запаха крови и кишок.

По вечерам в душной избе старосты дрожащие пальцы старого картографа водили по пожелтевшим картам, объясняя, как находить путь по звездам, как рассчитывать маршруты для отрядов, как отмечать места для засад.

Но настоящие уроки начинались ночью, когда приходили безликие курьеры с донесениями с фронтов. Они приносили шифровки, написанные невидимыми чернилами, которые проявлялись только под светом синей лампы. Агата училась читать между строк, находить ложь в правдивых отчетах и правду в лживых.

Перстень отца, единственная связь с прошлой жизнью, жгло кожу под перчаткой. Она научилась не поправлять его на людях, не выдавать себя лишним движением.

И все же здесь, среди детей лесников и фермеров, она нашла то, чего не знала никогда – простую, бесхитростную дружбу. Они дрались деревянными мечами, ловили рыбу в запретном пруду, делились украденными из дома пирогами. Никто не кланялся, не называл ее «Ваше высочество». И когда впервые за много лет она рассмеялась, забыв на мгновение кто она, Агата испугалась этого чувства больше, чем ночных кошмаров о том дне, когда погибли ее родители.

– Ты прогрессируешь, – как-то сказала няня, наблюдая, как принцесса отрабатывает удары штык-ножа на соломенном чучеле.

Девочка, уже покрытая синяками и мозолями, не ответила. Она думала о другом.

– Почему герцогиня не подняла восстание сразу? Зачем ждать меня?

Няня вздохнула.

– Потому что народу нужен символ. Не просто бунт – а возвращение законного порядка. Ты – этот символ.

Принцесса ударила чучело так, что оно разлетелось на куски.

– Я не хочу быть символом. Я хочу быть тем, кто разобьёт Гаррука.

В тени амбара кто-то зааплодировал.

– Хороший настрой, – сказал Ансвард, появляясь из темноты. – Но для этого тебе понадобится вот это.

Он бросил ей в руки саблю – настоящая, не тренировочная.

– Завтра начинается настоящее обучение.

Глава III. Трон узурпатора

Гномланд. Канцбург. 2310г

Дым фабричных труб висел над Канцбургом, столицей Гномланда, густым одеялом, пропитанным запахом угля и машинного масла. По улицам, вымощенным булыжником, грохотали броневики с решётчатыми окнами, а по тротуарам маршировали патрули в кожаных плащах и стальных касках – та самая «Железная Гвардия» короля гномов Гаррука.

Нынешняя столица мало напоминала тот город, который могла бы помнить Агата – если бы вообще что-то помнила. Пять веков истории вросли в его камни, а в древних хрониках упоминания о первых поселениях уходили за тысячу лет. Наследие архонтов и прежних цивилизаций осталось лишь бледным отпечатком на облике города – колонны, перестроенные под новые здания, старые мостовые, скрытые под слоями брусчатки, артефакты, превращенные в памятники самим себе.

Но теперь город носил другую маску – гримасу страха.

Гаррук превратил столицу в ловушку для собственного народа. На улицах больше не слышалось смеха, не велось громких разговоров. Люди шептались, оглядываясь, боясь не только соседей, но и собственных теней. Доносительство стало нормой. В каждой пивной, в каждой мастерской, в каждой квартире мог оказаться стукач.

Пропаганда гремела из каждого репродуктора, газеты пестрели заголовками о «предателях» и «вражеских агентах». Альвы, кобольды, феи, нибелунги – все они, согласно официальной версии, жаждали уничтожить Гномланд и растерзать его земли. «Загнивающие в пороке народы» – так их называли передовицы. В этих речах было зерно правды – угрозы действительно существовали, – но давно перемолотое в жерновах пропаганды.

Четвертая власть, когда-то хоть как-то сдерживающая произвол, теперь лишь повторяла заученные фразы. Газеты больше не анализировали, не расследовали – они обвиняли. Журналисты, не успевшие сбежать или исчезнуть, писали то, что от них требовали, не задумываясь о последствиях.

А последствия были везде.

На площадях стояли виселицы – не для показательных казней, а для устрашения. На стенах домов висели списки «врагов народа», пополняемые каждый день. В казармах Железной Гвардии допрашивали десятками, не разбирая, виновен ли человек или просто оказался не в том месте.

Город жил в постоянном напряжении, в ожидании очередного обыска, ареста, казни. И хуже всего было то, что многие верили – верили, что это необходимо. Что война оправдывает всё.

А война, как твердили по радио, была уже на пороге.

Объединённое Королевство Гномов всегда гордилось своим многообразием – там, где другие народы строили моноэтничные государства, оно вобрало в себя десятки народов под единым знаменем. Помимо коренных гномьих племен – горных двергов, степных цвергов, лесных дворфов и огненных краснолюдов – в ее состав входили высокие альвы с их утонченными чертами, доставшимися от эльфийских предков, и угрюмые кобольды с раскосыми глазами, чье происхождение терялось в тумане веков.

Официальная наука упорно игнорировала эти различия. После Великого Сожжения 2300-го года, когда пламя поглотило труды по расовой антропологии, любое обсуждение этнических особенностей стало считаться крамолой. В новых учебниках писали о «единой гномьей нации», где незначительные внешние различия – всего лишь результат климатической адаптации.

Особенно тщательно скрывался языковой вопрос. Если в глухих деревнях еще можно было услышать гортанную речь кобольдов или певучий альвийский диалект, то в городах все разговаривали исключительно на официальном языке. Школьные инспекторы сурово наказывали детей, пойманных на родной речи – розгами для простолюдинов, денежными штрафами для знати.

«500 лет единства!» – гласили плакаты на станциях и в казармах. «Один народ – одна империя!» – выкрикивали ораторы на обязательных митингах. Но когда северные провинции, населенные альвами и кобольдами, подняли восстание, эта тщательно культивируемая иллюзия дала трещину. Теперь любое упоминание о культурных различиях приравнивалось к государственной измене, а в тюремных камерах все чаще слышалась речь, не похожая на гномью.

Тем временем, кабинете Верховного Следственного Управления Гномланда было накурено так, что воздух казался жидким. Генерал-майор Борк – коренастый гремлин с механическим протезом вместо левой руки – щёлкнул зажигалкой, поднося огонь к сигаре.

– Ваше Величество, слухи подтверждаются. В южных герцогствах зафиксированы поставки оружия из-за границы. Все нити ведут в Двергию. При этом Ортрум ведёт себя слишком тихо.

Король Гаррук, массивная фигура в мундире без знаков различия, разглядывал карту на стене. Булавки с чёрными флажками отмечали мятежные территории.

– Ортрум… – он хрипло рассмеялся. – Эта дура три года присягала мне на коленях, а теперь решила поиграть в революцию?

В углу кабинета, у окна с затемнёнными стёклами, шевельнулась тень.

– Пап, дай мне разобраться.

Дочь короля гномов – Лисбет – медленно вышла в свет. Шестнадцать лет, но глаза как у старой волчицы. Вместо платья – укороченный китель с нашитыми патронными клапанами, на поясе – пистолет в кобуре.

– Ты? – Гаррук усмехнулся. – Тебе бы в школу ходить, а не в заговоры играть.

– В школе учат, что трон нам достался по праву крови, – Лисбет пнула ногой ящик с донесениями. – Но мы-то знаем правду. Так дай мне доказать, что я чего-то стою.

Тишина.

Борк переглянулся с королём.

– Борк, снарядите экспедицию, – наконец сказал Гаррук. – Но моя дочь – только наблюдатель. Понятно?

Лисбет ухмыльнулась.

Спустя час Лисбет спустилась в семейную столовую – единственное место во всем дворце, где они с отцом могли говорить откровенно. Здесь не было ни придворных, ни адъютантов, ни даже слуг. Только грубый дубовый стол, за которым когда-то заседал королевский совет, а теперь стояли банки солдатских консервов, чёрствый хлеб и потертая бутылка зернового спирта с наклейкой полевого госпиталя. В углу стоял патефон в котором звучали «гремлинские романсы» – речитатив под ударные о несправедливости судьбы бродяг и бандитской доле.

Гаррук разливал алкоголь по потёртым оловянным стаканам, намеренно игнорируя недовольный взгляд дочери. Этот ритуал повторялся изо дня в день – ужин, больше похожий на паёк в окопах, чем на трапезу короля.

– Ты до сих пор делаешь вид, что мы в той пустоши, – процедила Лисбет, но стакан всё равно взяла.

Гаррук хрипло рассмеялся:

– Привычка. Да и не такая уж плохая штука – напоминать себе, откуда ты вылез.

Он откинулся на спинку стула, и на мгновение перед Лисбет предстал не Железный Король, а старый вожак бандитов, каким он был в гремлинских степях. Там, в Империи Истины, как с пафосом называли себя его головорезы, ели так же – консервы, добытые в набегах на западные границы Гномланда, хлеб, испечённый на скорую руку, и самогон, который мог свалить с ног даже тролля.

Гремлины представляли собой уродливую пародию на гномий род. Их кривые ноги, будто специально скрученные жестокой природой, едва позволяли им передвигаться. Низкорослые, с асимметричными чертами лиц, они выглядели как издевательский рисунок, оживший под палящим солнцем степей. Их кожа, почерневшая от беспощадного светила, была испещрена глубокими морщинами, словно старая кора. Непропорционально большие носы и уши, узкие раскосые глаза – вся их внешность кричала о том, что эволюция здесь явно шла своим, особенным путём.

Эти существа напоминали пережёванный и выплюнутый кусок хлеба – небрежный, бесформенный, вызывающий отвращение. Неудивительно, что все соседние народы презирали гремлинов, отворачивались от них, старались не замечать. И гремлины, в свою очередь, замкнулись в своих бескрайних степях на самом краю цивилизованного мира.

Их земли представляли собой треугольник отверженных: с одной стороны – бескрайний океан Панталасса, чьи солёные волны бились о скалистые берега; с другой – неприступные границы Гномланда, охраняемые каменными бастионами; с третьей – выжженные пустоши бывших архонтских территорий, где обитали твари, настолько дикие, что даже гремлины казались рядом с ними образцом цивилизованности.

Именно в этом богом забытом уголке мира, среди колючих кустарников и высохших речных русел, гремлины создали своё убогое подобие государства. Здесь, вдали от осуждающих взглядов «нормальных» народов, они могли быть самими собой – вонючими, злобными, но свободными.

Гремлины вели жизнь, подчиненную бесконечному круговороту кочевий. Их племена не знали оседлости – там, где заканчивался подножный корм для их тощих степных козлов, заканчивалась и гремлинская территория. Эти выносливые животные были для кочевников всем: и транспортом, и пищей, и меховой одеждой. Ходили темные слухи, будто в особо суровые зимы гремлины делили с козлами не только кров, но и ложе, но это, скорее всего, были лишь грязные сплетни, которые охотно распускали соседи.

Впрочем, гремлины и сами не оставались в долгу, считая буквально каждый другой народ своим заклятым врагом. Их племенные шаманы с детства внушали сородичам, что весь внешний мир жаждет их уничтожения. Может быть, поэтому они так и не построили ни одного настоящего города – только временные становища, которые можно было в любой момент бросить или сжечь при приближении опасности. Их поселения напоминали вырванные страницы из какой-то другой, более дикой истории – кучки грязных шатров, окруженные загонами для скота, с дымящимися кострами посредине. Ни храмов, ни крепостей, ни даже намека на что-то постоянное. Только вечная дорога, вечный поиск новых пастбищ, вечная готовность к бегству. В этом была своя философия – если ничего не строить, то нечего и терять. Но именно эта особенность сделала их такими опасными – невозможно победить тех, у кого нет ничего святого.

Оседлые гремлины, составлявшие меньшинство, обычно занимались скупкой и перепродажей краденого. Их лавки ломились от ворованных вещей: гномьих кинжалов с выщербленными лезвиями, архонтских механизмов с отсутствующими деталями, потрескавшихся от времени артефактов, назначение которых давно забылось. Особой ценностью считались предметы из архонтских пустоши, хотя чаще всего это оказывался бесполезный хлам – сломанные приборы, фрагменты украшений, обрывки непонятных документов. Настоящие сокровища покоились глубоко под землей, в разрушенных подземных комплексах, куда гремлины не могли проникнуть. Их попытки заканчивались таинственными исчезновениями и нелепыми смертями, о чем рассказывали страшные легенды у костров.

Именно среди этих отверженных Гаррук нашел свою первую армию. Несмотря на то, что он принадлежал к гномам – самой ненавистной гремлинам расе – ему удалось стать их вождем. Его кровавые обещания звучали как сладкая музыка: бесконечные богатства гномьих городов, их земли, их женщины, их запасы еды. «Священный поход» против короля гномов – вот что сплотило вокруг него этих дикарей. И что удивительнее всего – многие остались верны ему даже после победы, когда обещанные блага оказались миражом. Возможно, впервые в жизни у них появился настоящий лидер, а не просто предводитель очередного набега. Гаррук дал им не только добычу, но и цель – и этого оказалось достаточно, чтобы слепо следовать за ним даже сейчас, когда их кочевые орды превратились в регулярные полки.

Лисбет прикусила губу, вспоминая грубые шутки гремлинских старшин, их дикие тосты, их верность, купленную не золотом, а кровью. Теперь их кости белели в степном ветру, а Гаррук… Гаррук строил новую империю. И за тем же столом.

– Ну что, – он поднял стакан, и в его глазах мелькнул тот самый огонь, что когда-то собрал вокруг него орду. – За победу. Или смерть. Как повезёт.

Лисбет выросла среди гремлинских шатров, в мире, где закон писался кровью, а не чернилами. Её мать – пленная гномиха из знатного рода – умерла в темнице, когда дочери едва исполнилось три года. Версия Гаррука для дочери гласила: «горячка». Но те, кто видел изуродованное тело и пустую склянку с ядом в кулаке мертвой женщины, понимали правду. Гаррук женился на ней насильно – ему нужен был законный наследник с благородной кровью. Но когда вместо сына родилась дочь, его ярость не знала границ. А после того, как пленница начала избавляться от последующих беременностей – травилась, бросалась на ножи, прыгала с высоких нар на живот – терпение лопнуло. Лисбет осталась одна. Отец воспитывал её как инструмент. В пять лет – первый нож. В семь – уроки стрельбы. В двенадцать – участие в карательных рейдах. К четырнадцати она уже командовала отрядом ветеранов, которые беспрекословно подчинялись «дочери вождя», скрывая насмешки за спиной.

Гаррук гордился ею – но не как отец, а как мастер гордится удачно выкованным клинком. И когда приблизился возраст, когда знатных девушек начинают сватать, король демонстративно отправил её на фронт. Никаких брачных союзов. Лисбет понимала почему. Каждый раз, ловя его взгляд, она видела в нём не отцовскую любовь, а холодный расчёт. Он лелеял её амбиции, поощрял жестокость, взращивал ненависть – но всё ради одной цели. Чтобы однажды этот идеально заточенный клинок вонзился в нужную спину. Даже сейчас, за их скромным ужином, между ними стоял невысказанный вопрос: когда ты направишь меня против себя?

– Ты думаешь, я не знаю, что ты подговариваешь офицеров? – спросил он неожиданно. – Знай, это всегда плохо заканчивается.

Лисбет замерла с куском хлеба у рта.

– Я…

– Не оправдывайся. – Король отхлебнул спирт, даже не поморщившись. – Я в твои годы уже командовал ротой королевской стражи. Помни: трудные времена жаждут силы и стойких решений. И если ты слаб – то сгинешь в канаве, но если силён духом и плотью, то это возведёт тебя к небывалым вершинам! И запомни ещё – предательство пахнет всегда одинаково. Порохом и потом.

Он швырнул на стол свёрток. Внутри – фотография: герцогиня Ортрум в окружении вооружённых гномов.

– Это снимок сделан неделю назад. Видишь этого типа слева? – Гаррук ткнул пальцем. – Это капитан моей же гвардии. И теперь он мёртв. Он был слаб.

Лисбет побледнела.

– Ты хочешь сказать…

– Я хочу сказать, что предатели кончают одинаково. – Король встал, отбрасывая тень на стену. – Но если ты хочешь поехать – поезжай. Понюхай, чем пахнет измена.

На рассвете бронепоезд «Молот Истины» отошел от платформы с глухим гулом, его полированная сталь отсвечивала багровым светом зари. Новое детище Гаррука выглядело впечатляюще – обтекаемые формы, напоминающие легендарные архонтские «Стальные Змеи», бесшовные стыки, идеально гладкая поверхность корпуса. Но это была лишь иллюзия.

Под блестящей оболочкой скрывался старый состав H2, перелицованный до неузнаваемости. Знаток сразу бы заметил подделку: едва уловимую вибрацию рам при разгоне, характерный скрип амортизаторов, и едва видимый дым из скрытых труб – специальная смесь, призванная скрыть отсутствие настоящего архонтского электрического двигателя. Инженеры короля потратили месяцы, маскируя устаревшую конструкцию под технологическое чудо, но суть оставалась прежней – это был всё тот же колченогий ветеран рельсов, лишь прикрывшийся блестящей маской.

Лисбет, стоявшая на открытой площадке последнего вагона, провела рукой по стыку между новой обшивкой и старым каркасом. Её пальцы нащупали неровность – крошечную щель, через которую проглядывала ржавчина. Она усмехнулась. Типично для отца – вместо того чтобы строить что-то по-настоящему новое, он предпочитал перекраивать старое, выдавая это за революцию.

Особой гордостью числились бронированные вагоны – их стальные плиты толщиной в ладонь якобы могли выдержать прямое попадание снаряда. Но только три вагона из десяти имели настоящую защиту. Остальные лишь носили декоративные панели, искусно имитирующие броню. Весь этот поезд был метафорой самой империи Гаррука – блестящей скорлупой, скрывающей гнилую сердцевину.

«Молот Истины» набирал скорость, его колёса выбивали чёткий ритм по стыкам рельсов. Совсем скоро этому показному великолепию предстояло столкнуться с настоящей войной. Лисбет стояла, глядя, как проплывают дымящиеся трубы фабрик Канцбурга. В кармане у неё лежала фотография.

«Герцогиня Ортрум что-то затевает. И я узнаю что. А ещё…»

Она достала вторую фотографию – старую, потрёпанную. На ней – король и королева Гномланда с младенцем на руках, а рядом, придерживая ребёнка за руку, стоит няня – женщина средних лет со шрамом на руке.

И где же ты теперь, «законная наследница»?

Глава IV. Визит майора

Гномланд. Двергия. Замок Ортрум. 2310г

Замок Ортрум стоял на холме, как немой свидетель веков. Его камни помнили времена, когда на этом месте возвышалась лишь деревянная крепость первых двергов – грубая, но несокрушимая, как и сами её строители. Тогда, тысячи лет назад, это был всего лишь частокол и несколько срубов, окружённых рвом. Но и этого хватило, чтобы дать отпор вражеским ордам.

Его сжигали дотла – не раз и не два. Пламя пожирало брёвна, камни рушились под таранами, вражеские знамёна взмывали над пепелищем. Но дверги возвращались. Снова и снова. Они отстраивали крепость заново, каждый раз делая её крепче, выше, неприступнее. Дерево сменилось камнем, частокол – высокими стенами, ров – глубокими подземными туннелями.

Он горел, его разрушали, его стирали с лица земли – но он всегда возрождался, как феникс из пепла. Дверги при этом оставались жить здесь и оборонятся от других воинственных гномьих племён.

С веками деревянные укрепления сменились каменными бастионами, но участь их оставалась прежней – вражеские армии по-прежнему пытались стереть твердыню с лица земли. Однако теперь, после каждого штурма, замок восставал из руин еще величественнее – почерневшие от огня стены обрастали новыми укреплениями, разрушенные башни поднимались выше прежних.

Настоящий перелом наступил с приходом архонтов. Дверги, всегда учившиеся у своих врагов, переняли новые технологии строительства. Но парадоксальным образом неприступность замку обеспечило не совершенство стен, а мудрая политика архонтов, впервые объединивших враждующие гномьи кланы под единым знаменем.

Теперь в архитектуре твердыни читалась вся история народа. Архонтские колоннады с математически точными пропорциями соседствовали с тяжеловесными башнями эпохи короля Зигфрида. Суровые бойницы времен междоусобиц контрастировали с изящными арками периода АртНовы. Этот архитектурный хаос был подобен доспехам ветерана – каждый новый слой защиты наращивался поверх предыдущего, не скрывая шрамов прошлого.

Но за всей этой эклектикой стояла простая истина – замок Ортрум стал нерушим не благодаря толщине стен, а благодаря единству тех, кто стоял на этих стенах. Шесть веков он встречал штормы истории, бросая вызов завоевателям. И сегодня, когда на горизонте снова сгущались тучи, древние камни будто шептали: «Не этой битве суждено положить конец нашей истории».

История двергов уходила корнями в глубь тысячелетий, когда все гномьи народы – и дверги, и цверги, и дворфы, и даже своенравные краснолюды – были единым целым. Те времена давно канули в Лету, и теперь об этом помнили разве что древние камни да пыльные свитки в архивах. Внешне дверги почти не отличались от своих собратьев-гномов. Разве что чуть выше ростом, да глаза – карие, с легкой раскосостью, словно напоминание о давнем соседстве с альвами и эльфами. Но на этом различия заканчивались.

Гномы представляли собой крепко сбитый народ, чей рост редко превышал полутора метров. Природа одарила их мощным телосложением – широкие плечи, крепкие, будто выточенные из дуба руки, короткие сильные ноги, идеально приспособленные для передвижения по горным туннелям. Их волосы, традиционно тёмно-русых оттенков, обрамляли лица с характерными серыми глазами – холодными, как сталь клинка.

Мода на бороды переживала не лучшие времена. Если раньше пышная, ухоженная борода считалась гордостью любого уважающего себя гнома, то теперь в ходу были лишь закрученные усы или аккуратно подстриженные бородки. Всё чаще встречались и вовсе гладковыбритые лица – новая веяния, пришедшая из столицы вместе с модернистскими идеями.