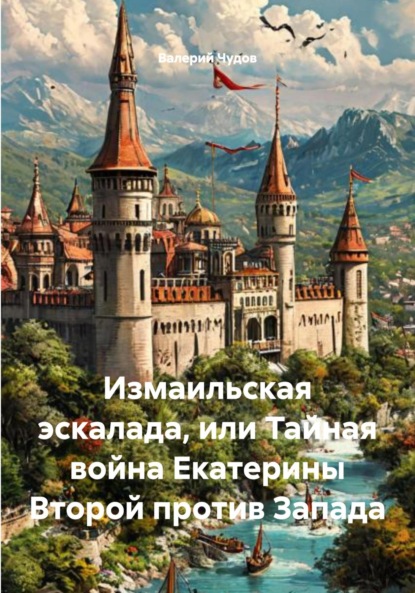

Измаильская эскалада, или Тайная война Екатерины Второй против Запада

- -

- 100%

- +

– Ваша светлость…

– Что тебе? – раздраженно произнес Потемкин.

– Прибыл курьер от государыни с письмами.

Молчание. Потом, раздался усталый голос.

– Жди. Сейчас выйду.

В приемной князя уже ждал молодой полковник.

– Полковник Зубов! – лихо отрапортовал он и протянул пакет.

Это был Валериан, младший брат нового фаворита императрицы. Потемкин уже знал об этом увлечении и потому не любил ни Платона, ни Валериана. Ведь последнего государыня тоже приблизила к себе.

Князь взял пакет и удалился к себе; молодой человек остался ждать в приемной.

В кабинете Потемкин распечатал пакет и сразу же принялся за письмо императрицы. Та по-прежнему была любезна: «Друг мой сердечный…» Писала, что радуется за взятие Килии. По этому поводу были молебен и пальба из пушек. Что пора туркам взяться за ум и не слушать пруссаков, которые прельстили их тем, что принудят отдать Тавриду16. Однако Крым им не видать, как своих ушей. Жаловалась на здоровье. За взятие Килии Гудовича пожаловала генералом-аншефом.

Отложив письмо, Потемкин задумался. Его обеспокоила одна строка: «В ожидании обещанных от тебя известий…». Зная императрицу, он понимал, что она ждет от него решения по Измаилу. Победного. Потому и написала, что не отдаст Тавриду. Значит, мир с турками надо заключать с викторией!

Кроме того, по сухому тону письма, он понял и то, что до него не доходило ранее. Императрица охладела к нему, и это окончательно. Она серьезно влюблена в Платона Зубова. А Валериана прислала, чтобы следить за ним?!

Потемкин встал и начал кружить по комнате. Впервые за все время он почувствовал уколы ревности. Но сдаваться не собирался. Достигнув вершины власти, он не понимал, что для него могут быть препятствия. И потому начал действовать энергично. Позвал секретаря.

– Василий Степанович, узнай, не желает ли, молодой господин полковник быть при Измаиле? Если готов, пусть отдохнет и определи его к де Рибасу.

Попов не удивился распоряжению главнокомандующего. Лучший способ избавиться от ненужного человека – отправить его на передовую.

Через несколько минут секретарь вернулся.

– Он готов, ваша светлость, и с превеликой радостью.

Потемкин удовлетворенно хмыкнул.

– Позвольте, Григорий Александрович, напомнить вам еще одно дело.

– Что за дело?

– Кого вы изволите назначить на место умершего командующего Кавказским корпусом графа Бальмена.

Потемкин на некоторое время задумался.

– Пожалуй, Гудовича, – и тут же торжественно продолжил: – А теперь пора браться за дело. Садись и пиши мой ордер Суворову о принятии команды над войском у Дуная для овладения Измаилом.

И начал диктовать:

«Флотилия под Измаилом истребила уже почти все их суда и сторона города к воде открыта.

Остается предпринять с помощью божиею на овладение города. Для сего ваше сиятельство извольте поспешить туда для принятия всех частей в Вашу команду… Прибыв на место осмотрите чрез инженеров положение и слабые места. Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшею…

Сын принца де-Линя – инженер, употребите его по способности. Боже подай вам свою помощь!..

Генерал-майору и кавалеру де-Рибасу я приказал к Вам относиться».

Перед тем как отправить курьера он, поколебавшись, сел и самолично написал письмо Суворову: «…моя надежда на бога и вашу храбрость, поспеши милостивый друг… огляди все и распорядись, помолясь богу – предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли».

И только после этого отправил курьера.

Диктуя ордер, Потемкин еще не знал, что офицеры, собравшись на военный совет у Измаила, уже решили снять осаду и перейти на зимние квартиры.

На следующий день Гудович распорядился отводить осадные орудия к Бендерам. Начали отходить некоторые части Павла Потемкина.

А еще через два дня деятельный князь решил отправить Суворову свое послание сераскиру Измаильскому. В нем он написал, что не хочет пролития человеческой крови и требует добровольной сдачи крепости. В таком случае войско и жители будут отпущены с имуществом за Дунай. Но если продолжится «бесполезное упорство… тогда кровь невинных жен и младенцев останется на вашем ответе». И в конце добавил: «Ко исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов-Рымникский».

Передавая пакет курьеру, главнокомандующий заметил колебание офицера.

– В чем дело? – поинтересовался он.

– Дозвольте присутствовать при баталии, ваша светлость.

Карие глаза худощавого молодого человек смотрели умоляюще. Потемкину нравился этот секунд-майор. Он забрал его к себе из Белорусских шляхетских хоругвей и не пожалел. Офицер был умен, надежен и с рвением исполнял поручения.

– Я тебя, Чаплиц, взял на службу в свой штаб, а ты норовишь в армию сбежать, – недовольно заметил князь. – Некоторые рвутся сюда, да попасть не могут. Мне ведь толковые офицеры нужны, а не бездари.

Молодой человек молчал, но глаз не отводил.

Потемкин понимал его. Незнатному, бедному и без связей офицеру трудно устроить свою карьеру. Только через войну. Отличишься в бою, получишь орден и пошел на повышение. И князю вдруг захотелось сделать что-то хорошее этому молодому человеку.

– Ладно, – снизошел он. – Отпускаю тебя. Но после штурма – сразу ко мне.

– Слушаюсь, ваша светлость! – радостно выпалил секунд-майор.

– Подожди, я набросаю пару слов Александру Васильевичу, а то ведь он может тебя и не принять, домой отправить.

Князь, не присаживаясь, написал записку и, отдавая ее офицеру, уточнил:

– Если к тому времени не прибудет Суворов, передай пакет генерал-майору де Рибасу. Теперь все, иди с богом, майор.

А на следующий день главнокомандующий получил известие о военном совете. Тогда он отправил еще один ордер Суворову, где писал: «Прежде, чем мои ордера достигли Гудовича, Потемкина и де Рибаса, они решили отступить. Я предоставляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему вашему усмотрению продолжением ли предприятий на Измаил или оставлением оного. Ваше сиятельство, будучи на месте и имея руки развязанные, не упустите, конечно ничего того, что только к пользе службы и славе оружия может способствовать. Поспешите только дать мне знать о мерах вами приемлемых и снабдить помянутых генералов вашими предписаниями».

Все. Теперь оставалось слово за Суворовым. Предписание Потемкина о назначении Суворова под Измаил было получено там 27 ноября. Де Рибас, готовившийся в тот вечерь плыть к Галацу, остался, сообщив об этом Суворову тотчас же и прибавив: «с таким героем как вы, все затруднения исчезнуть». Весть о назначении Суворова разнеслась по флотилии, осадному корпусу моментально и подействовала возбуждающе. Все до последнего солдата поняли, в чем будет состоять развязка минувшего тяжелого бездействия.

Одно из высших лиц в своем частном письме выразилось без оговорок: «Как только прибудет Суворов, крепость возьмут штурмом!»

Такова сила имени Суворова.

Еще свежи были впечатления о Рымникском сражении, где войска под командованием Суворова незаметно форсировали реку Рымник и, несмотря на четырёхкратное преимущество турок, атаковали войска противника. Сражение продолжалось 12 часов и завершилось полным разгромом турецкой армии.

Еще помнили фокшанскую битву, когда объединённые русско-австрийские войска под командованием Суворова выдвинулись к селению Фокшаны и в результате 10-часового боя наголову разгромили турок

А осада Очакова, где Суворов лично повёл в бой два гренадерских батальона и отбросил турок, при этом был ранен!

А баталия у крепости Кинбурн, которую защищал гарнизон из 4 тысяч человек во главе с Суворовым, где был разгромлен турецкий десант!

Везде победы! Везде слава русского оружия!

Глава 4. Суворов, командующий корпусом

в Молдавии

Когда курьер прибыл в Галац, где располагался штаб Суворова, самого командующего на месте не оказалось. Тот наблюдал за строительством редутов, которые возводились солдатами Фанагорийского гренадерского полка. Суворов внимательно следил за разворачиванием событий на Дунае и понимал, что турецкие войска могут ударить из Браилова во фланг российской армии. А на их пути как раз и стоит корпус Суворова в Галаце и в селе Максимены. Поэтому он и решил две недели тому назад предварительно строить укрепления.

Когда посыльный сообщил о прибытии курьера, Суворов немедленно отправился в штаб. Получив ордер и прочитав его, он воскликнул:

– Ага! Значит, не могут без меня!

Затем, прочитав прилагаемое письмо, хитро заметил:

– Видно дело очень серьезное, раз светлейший в беспокойстве.

Все лето Суворов, находясь еще в Бырладе, скучал от бездействия. Но не из-за недостатка дела вообще, а от боевого бездействия. Он по-прежнему занимался обучением войск, объезжал и осматривал полки, проводил разводы. А свободное время посвящал умственным занятиям. И в них не последнее место отводилось изучению турецкого языка и знакомству с Кораном. Большая часть свободного времени шла на чтение. Генерал читал все, что было в его доступности и на разных языках: газеты, журналы, военные мемуары, история, статистика, путешествия. Кроме занятий служебных и научных, Суворов вел довольно деятельную переписку со многими людьми.

В августе, после заключения мира между Австрией и Турцией, Суворову пришлось перевести свой корпус в село Максимены, а сам он устроился со штабом в Галаце.

В конце августа, когда адмирал Ушаков одержал знаменитую победу, разбив турецкий флот под Хаджибеем, Потемкин счел, наконец, возможным начать действия. Узнав об этом, Суворов воспрянул духом и написал князю: «Ах, батюшка Григорий Александрович, вы оживляете меня… Я готов, милостивый государь, к повелениям вашим». Однако, как известно, русские войска действовали на Дунае без него. Лишь однажды произошла боевая стычка. Три недели назад артнауты17 и черноморские казаки корпуса Суворова перехватили у Галаца 18 турецких судов, шедших из Исакчи в Браилов. После чего генерал начал строить укрепления.

И вот сейчас, наконец-то, вспомнили о нем! Получив ордер, Суворов начал действовать без промедления.

– Иван Онуфриевич, – приказал он своему секретарю Курису, – вызови мне князя Голицына. А пока, пиши приказ о моем убытии к Измаилу, согласно ордеру главнокомандующего.

Ожидая офицера, Суворов взял лист бумаги и принялся что-то быстро писать. Иногда он останавливался, и кое-что из написанного зачеркивал.

Когда появился Голицын, Суворов дал ему прочитать предписание Потемкина и сказал:

– Принимай корпус, Сергей Федорович. Время не терпит. Сколько сейчас? Полдень. Отправляюсь сегодня в 16 часов. Пока светло. Со мной конвой 40 казаков. Денщик Иван. Подготовь-ка мне паром на левый берег Прута. Ночевка в Рени, потом – на Вулканешты, Болград и оттуда – к Измаилу.

– Александр Васильевич, а может, вы на судне спуститесь вниз по Дунаю. Так быстрее получится…

– Нет уж, я, как обычно, на своей лошадке. А вот ты, распорядись собрать все суда, что есть. Посадишь на них 1000 арнаутов и 150 охотников Апшеронского полка. Вместе с ними погрузишь 20.., нет 30 заготовленных лестниц и 1000 фашин. Все это отправишь к Измаилу. Туда же направь Фанагорийский гренадерский полк и две сотни казаков, но сухопутным путем. На все это нужно время, но ты уж постарайся побыстрей. И еще, направь к Измаилу маркитантов. С продовольствием там туго.

Взглянув на секретаря, писавшего приказ, Суворов еще прибавил:

– Премьер-майор Курис произведет посадку людей на суда и вместе с ними прибудет на место.

– Слушаюсь, Александр Васильевич.

Не успели они закончить, как дежурный офицер доложил, что прибыл баркас из Измаила с письмом. Это было послание от де Рибаса, который сообщал о решении военного совета отойти от крепости. И что Павел Потемкин уже начал отводить войска. И что он тоже собирался плыть в Галац, но тут пришло известие о назначении сюда Суворова. «Теперь, – писал де Рибас, – с таким героем, как вы, все затруднения исчезнут».

– Ну вот, поторопились, – сказал Суворов.

Он тут же написал записку генералам с приказом возвращать войска на оставленные позиции и отправил ее назад с курьером, прибывшим от де Рибаса.

Потом, Суворов быстро составил рапорт Потемкину. Как всегда он был краток:

«По ордеру вашей светлости от 25-го ноября мною сего числа полученным, я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты, а господину генерал-поручику князю Голицыну предписал ведать здешний пункт Галацы».

Отправив рапорт с курьером к главнокомандующему, Суворов отдал указания денщику:

– Поедешь со мной. Подготовь все необходимое мне на три-четыре дня. Остальное – мундиры, шпагу и прочее – Курис привезет.

И, улыбнувшись, добавил:

– Не забудь про саблю.

– Да как же можно, батюшка, – равнодушно отозвался казак. Он всегда возил за генералом тяжелую саблю, даже во время боевых действий. У Суворова в руках была только плетка.

Кортеж выехал в указанное время и ночевал в Рени. На следующий день к вечеру были в Болграде. Там Суворов встретил одну из частей, возвращающихся из Измаила в село Табаки, на зимние квартиры. Представившись командиру батальона, он заметил:

– Придется возвращаться, братец. Со мной воевать придется.

– С превеликой радостью, ваше сиятельство! – восторженно ответил офицер.

– Только дождитесь приказа вашего командования, – посоветовал Суворов. – Через голову не положено.

А сам в три часа ночи выехал к Измаилу, взяв с собой лишь денщика и двух дозорных казаков. И ранним утром, еще затемно, Суворов прибыл на место. Пока он располагался в выделенной для него палатке, прибыл генерал-поручик Потемкин. Поздоровавшись, Суворов тут же распорядился:

– Павел Сергеевич, прошу собрать здесь весь генералитет, как можно быстрее. Скажем, через два часа. И доставьте мне план крепости.

Он уже успел разместиться и выпить чаю, когда Потемкин доставил ему план и передал ордер, в котором главнокомандующий сообщал о принятом военным советом отводе войск. Прочитав предписание, Суворов только хмыкнул. Мол, и так уже известно.

К этому времени понемногу начали приходить офицеры. Когда все генералы собрались вокруг стола с планом, Суворов, поздоровавшись с ними, приступил к работе.

– Прошу вас представить мне списки ваших частей с указанием количества людей – здоровых и больных, наличия оружия, боеприпасов, провианта, фуража и прочего. Сделать это надо в кратчайшие сроки. Убывшие части вернуть на прежние пункты. Сегодня же, как будет светло, я намерен объехать крепость. Во время осмотра прошу всех следовать за мной. Также при этом должен присутствовать принц де Линь. Кстати, а где Гудович?

Ответил генерал-поручик Самойлов:

– Вчера убыл в Бендеры; по ордеру главнокомандующего назначен командующим Кавказскими войсками. Я принял командование корпусом.

Суворов с пониманием кивнул головой. Затем, выслушав доклады генералов, отпустил их. Остался де Рибас. Тот протянул Суворову пакет и пояснил:

– Вчера прибыл курьер от фельдмаршала с пакетом. В нем – ордер на мое имя с посланием Потемкина сераскиру измаильскому Мехмет-паше. Но в предписании сказано, чтобы я это послание измаильскому паше передал вам сразу же по вашему прибытию. Я же сделал копию и засвидетельствовал ее. Ведь вы отправите паше копию, а не оригинал?

– Вы все правильно сделали Иосиф Михайлович, благодарю. Я отправлю это послание, когда настанет время.

– И еще, ваше сиятельство. Курьер, который прибыл от светлейшего князя, просит у вас аудиенцию.

– Хорошо, пусть прибудет вечером. Сейчас недосуг.

После ухода де Рибаса, Суворов, наконец, взялся за перо и написал рапорт Потемкину:

«К Измаилу сего числа прибыл.

Ордер вашей светлости от 29-го о мероположении, что до Измаила, я имел честь получить и о последующем вашей светлости представлю».

Распорядившись отправить донесение немедленно, он принялся изучать план крепости.

За час до полудня Суворов, в сопровождении генералов, выехал на объезд крепости. Стояла хорошая для этого времени года погода – сухая, холодная, но без морозов. Крепостные сооружения видны неплохо, даже с расстояния двух верст. Тем менее, Суворов часто пользовался подзорной трубой.

Измаил располагался на левом берегу Килийского рукава. Он стоял на плоской косе, спускающейся к реке крутым обрывом. Крепость имела вид почти прямоугольного треугольника. Южная сторона, которая прилегала к реке, простиралась на 1000 саженей18. Западная имела 700, а северно-восточная – 1300 саженей. Таким образом, главный вал получался длиной около семи верст и представлял собой ломаную линию. На нем установлены семь бастионов с множеством входящих и исходящих углов. Один бастион был целиком каменный, другой – лишь обшит камнем, но с двумя каменными башнями. Остальные укрепления были земляные. Крепостной вал имел от трех до четырех саженей высоты, ров до шести саженей ширины и до четырех – глубины.

Перебравшись на остров Чатал, Суворов осмотрел и обращенный к реке фронт крепости. Он состоял лишь из одной, да и то недоконченной насыпи. Турки не ожидали отсюда нападения, рассчитывая на свою флотилию. Но их суда были уничтожены, и теперь на этом участке реки стояла Дунайская флотилия де Рибаса. И сейчас, ввиду грозившей опасности, турки начали срочно возводить батарею.

По подсчетам разведчиков, на валах с сухопутной стороны стояло около двухсот орудий разного калибра.

В крепость вели четверо ворот. С западной стороны – Бросские и Хотинские, с северо-восточной – Бендерские и Килийские.

Суворов проехал на своей казачьей лошадке весь путь молча, но внимательно слушая пояснения офицеров. Лишь однажды он спросил у Потемкина:

– Павел Сергеевич, у нас есть осадные пушки?

– Нет, Александр Васильевич. Гудович еще две недели тому назад отправил их в Бендеры. Осталась только полевая артиллерия. И боеприпасов к ним не более одного комплекта.

Собрав генералов после поездки, Суворов отдал распоряжения:

– Все части приблизить на две версты ближе крепости. Чтобы противник нас видел, но достать не мог. Когда я скажу, надо будет установить две батареи на берегу в углах, где крепость примыкает к реке. Одну поставьте выше по течению реки, другую – напротив нее, ниже по течению. За строительством батарей будут наблюдать инженеры принц де Линь и господин де Волан. Установим тайно, за одну ночь. А сейчас начать заготовку осадных материалов. К тем, что прибудут из Галаца приготовить еще 40 штурмовых лестниц и 2000 фашин. В верстах пяти-шести отсюда насыпать вал и вырыть ров, наподобие крепостных. Каждую ночь водить туда солдат, дабы учить, как преодолевать эти препятствия. Днем обучать солдат штыковому бою постоянно. Колоть штыком в фашины, чтобы воин чувствовал врага. Но людей беречь и давать время на отдых. Настраивать их на то, что для русского солдата не существует преград, которые бы он не преодолел. И в этом преодолении офицеры всех рангов должны быть примером. Прошу вас, господа генералы, принять мои слова к немедленному исполнению с утра следующего дня.

После ухода генералов появился секунд-майор Чаплиц с запиской от Потемкина. Прочитав её, Суворов с любопытством посмотрел на офицера:

– Хотите участвовать при штурме?

– Так точно, ваше сиятельство.

– Мне кажется, я вас где-то встречал, майор?

– Так точно. При Очакове. Я там был в штабе светлейшего князя.

– Вы из кавалерии? – Суворов кивнул на саблю, висящую на левом боку молодого человека.

– Так точно.

– Кавалерия у нас в резерве. Пехота пойдет на приступ. А как откроют ворота, то для всех найдется работа. Так что пока будете у меня при штабе.

Отпустив офицера, Суворов призадумался. Вспомнил себя в прошлом. Будучи поручиком, он так же, как этот юноша рвался в бой, чтобы доказать свою годность в военном деле. Вздохнув, Суворов приказал нести ужин. Лег спать рано.

Проснулся, как обычно в два часа ночи. Умылся до пояса, обтерся докрасна простыней. Выпил чаю и приступил к работе над картой, набрасывая контуры будущей диспозиции. Теперь, осмотревшись и собрав сведения, Суворов увидел, что задача перед ним предстоит более, чем трудная. Крепость была первоклассная и защищала ее целая армия. Силы русских были меньше. Осадных орудий не было. Ощущался недостаток провианта. И все ж таки, штурм необходим. Как с военной, так и с политической точки зрения. И обеспечить его успех необходимо было теми средствами, что было у него в наличии.

В шесть часов утра Суворов пообедал и отдыхал, пока не стало светло. Подготовил и отправил записку главнокомандующему, в которой сообщал, что войска возвращаются на прежние места, что приступил к заготовлению осадных материалов, и что крепость без слабых мест. Закончил послание словами: «Обещать нельзя, божий гнев и милость зависят от его провидения. Генералитет и войска к службе ревностно пылают».

Весь день Суворов провел на воздухе, наблюдая за работами. К этому времени начали прибывать егеря и арнауты из Галаца. Появился и секретарь секретной канцелярии генерала Курис.

Еще через день прибыли казаки, но Фанагорийский полк задерживался. А его Суворов ждал с нетерпением. Без своих любимцев начинать штурм не хотел.

Последующие несколько дней были наполнены кипучей деятельностью. Под зорким глазом Суворова никто не сидел сложа руки, каждый час был на счету. Производилась заготовка осадных средств: фашин, штурмовых лестниц, шанцевого инструмента. В штурмовом городке солдаты каждую ночь практиковались в приемах перехода через ров, преодолению вала и прочем. Бывал там и Суворов, лично показывая, как надо действовать при штурме и в штыковой атаке. Учил, приговаривая:

– Беги быстро! Прыгай через палисад, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы! Стрелки стреляй по головам! Колонны, лети на вал! Враг не знает, где мы появимся. Значит, будет распылять силы, распределять по всему валу. А мы лишь по нескольким точкам ударим. Сколько их в одном месте будет? Десять, двадцать, тридцать? А мы десять лестниц приставим, быстро взбежим, сразу – десять наших на валу! За нами через секунду еще десять! И сразу вперед, без остановки! Главное, натиск! В атаке не задерживай! Бей, стреляй, коли, руби! Не давай противнику опомниться! Трое наскочат – первого заколи, второго застрели, третьего – штыком! А к тебе на подмогу вот уже – твои товарищи! Противник в панике! Уже не боец! На валу вытягивай линию! Сколько врагов ни бежит на нас – всех побьем!

В конце он всегда добавлял:

– Возьмете крепость – все ваше. Святая добыча!

Несколько раз проводилась рекогносцировка, руководил которой обер-квартирмейстер Лен. В них принимали участие генералы и штаб-офицеры, дабы все штурмующие колонны были ознакомлены с укреплениями, против каких им придется действовать. Сам Суворов сопровождал их. Когда рекогносцировка выяснила подробности неприятельской обороны, на флангах сухопутного расположения начали закладывать две батареи по двадцать пушек каждая. Они имели цель замаскировать, до времени, намерение штурмовать крепость.

Ежедневно Суворов объезжал полки, говорил с солдатами так, как мог говорить только он один. При его появлении лица воинов оживлялись и сияли. Генерал вспоминал прежние победы, не скрывал серьезности настоящего положения и больших трудностей предстоящего штурма.

– Видите эту крепость, – говорил он, показывая на Измаил, – валы Измаила высоки, рвы глубоки, и все-таки нам нужно взять ее. Матушка-царица приказала, и мы должны ее слушаться.

Непонятно как, но сила убеждения этого маленького, сухопарого, неказистого старичка распространялась на всех – от генералов до солдат. В нем они видели победу.

– С тобой, наверное, возьмем! – отвечали солдаты. И в их словах звучало не минутное увлечение, а сознательная, спокойная уверенность.

Пятого числа все войска Павла Потемкина заняли прежние места, а к вечеру седьмого прибыл и Фанагорийский полк. После чего Суворов начал диктовать своему секретарю Курису диспозицию19 к штурму Измаила.

Седьмого декабря, утром, к Суворову прибыл Кутузов.

– Александр Васильевич, – сказал он, – ночью ко мне явился перебежчик из крепости. Турок Кулчохадар Ахмет.

– И что же он рассказал? – прищурился Суворов.

Кутузов протянул ему листы бумаги.

– Его показания о численности вооружения и запасах провианта в крепости я записал через переводчика.

– Бумагу я потом прочитаю. А ты мне вкратце скажи основное.

– По его словам выходит, что численность гарнизона в Измаиле на сегодняшний день составляет примерно двадцать с небольшим тысяч человек. Десять тысяч янычар, еще пять тысяч регулярных анатолийских войск – из них две тысячи конницы. И тысяч пять в нерегулярных отрядах из татар, килийских, хотинских и измаильских жителей.

– Ты, Михайло Илларионович, и ранее вел здесь разведку. Что скажешь?

– Это подтверждает прежние показания людей, бежавших из крепости.