- -

- 100%

- +

Jorge 40, otro famoso dirigente paramilitar, además de confesar que por mandato de su asesinado jefe Carlos Castaño había cumplido las cuotas de muerte que le había pedido —mil cada quince días— confirmó los vínculos con la clase política, vínculos que quedaron probados cuando se pudo desencriptar el ordenador de uno de sus subalternos donde abundaban datos sobre el apoyo económico a políticos, extorsiones de todo tipo, mordidas y... ¡más de 500 asesinatos de fiscales, jueces, políticos y policías!

Don Berna, un mutante que comenzó en la guerrilla y terminó en el paramilitarismo pasando de tener a Pablo Escobar de amigo íntimo a colaborar en su captura, manejaba desde la cárcel de Itagüy toda la cocaína que se movía por Medellín y demostró la implicación del ejército en asesinatos de campesinos que previamente se habían atribuido a las FARC.

Y hablaron y hablaron... La lista de declaraciones podría aumentarse y la de masacres describirse cuanto se quisiera pero las atrocidades cometidas resultarían cada vez más hirientes. Baste con retener que, según el Centro Nacional de la Memoria Histórica, el ochenta por ciento de los muertos en el conflicto armado, era responsabilidad de los paramilitares. Lo que quedaba claro, además de los asesinatos perpetrados, era que Álvaro Uribe estaba en un gran aprieto al haberse comprobado la existencia de la parapolítica. Y eso no era más que el principio; el presidente, con treinta legisladores en la cárcel y con casi un centenar investigados por tanta barbarie, estaba tocado.

Tocado pero no hundido porque, como magnífico estratega, haciendo una determinada interpretación de la Ley de Justicia y Paz consiguió que trece de los paramilitares que más le ponían en aprietos con sus declaraciones, entre los que se encontraban los anteriormente citados, fueran extraditados en 2008 a EE.UU., acusándolos de no cumplir los acuerdos establecidos debido a sus incursiones en el narcotráfico; nada como enviarlos lejos para tapar su boca. Indudablemente, en esta segunda partida Uribe llegó a ser gran maestro ajedrecista.

Eso sí, los paramilitares continuaron rearmándose, renombrándose y controlando el flujo de la cocaína, aunque eso parecía no importar mucho al presidente Uribe. Ni tampoco que no se sometiera a debate el problema matriz del campo colombiano —que 2.400 propietarios poseyeran el 53% del territorio mientras que 2,.3 millones de campesinos dispusieran solo del 1,7 %—, ni hacer efectivos los acuerdos constitucionales con los indígenas para recuperar su territorio usurpado por los narcoparamilitares. Por el contrario, se empecinó en convertirse ante su socio y valedor EE.UU. en un adalid de la lucha contra la droga apoyando la fumigación de los campos de coca con glifosato comprado a la multinacional Monsanto; es un veneno para el ecosistema y para las personas y —con los datos en la mano— lo único que consiguió fue desplazar a miles de campesinos e indígenas para sembrar campos en otros lugares; ante estas realidades la Corte Constitucional, dejándose aconsejar por la ONU, prohibió las fumigaciones en 2015.46

En la actualidad siguen activos los narcoparamilitares del potente Clan del Golfo, también denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, al que se han unido algunos exguerrilleros de las FARC. Se dedican fundamentalmente a la cocaína aunque no hacen ascos a otras actividades delincuenciales por todo el país, pero especialmente en el golfo de Urabá. Intentaron acogerse a los mismos acuerdos de paz que las FARC pero estas los rechazaron. Su líder Otoniel, el alias de Dairo Antonio Úsaga, es el hombre más buscado en Colombia; algunas fuentes dicen que cuenta con tantos súbditos a su cargo (solo en 2017 el ejército capturó a doscientos) como guerrilleros hay en el ELN y que mueve más cocaína (mil toneladas en ese mismo año) que Pablo Escobar en sus mejores tiempos.

• • •

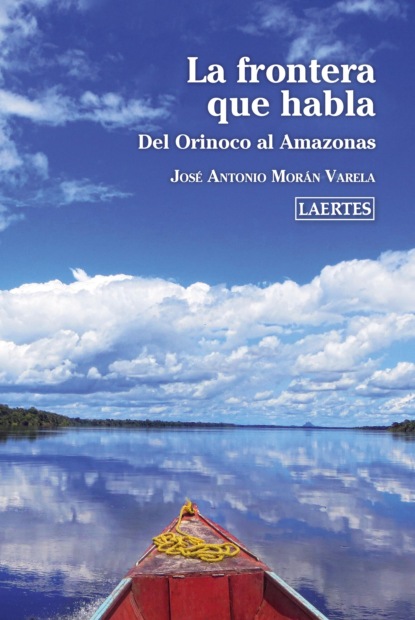

El venezolano que manejaba la lancha le comunicó a su hermano que había que detenerse porque detectaba irregularidades en el motor. «Parece la hélice, nada grave; creo que tocó una roca en el Atures». No se equivocó; una de las aspas estaba agrietada y se dispuso a cambiar la pieza; «nosotros tenemos que regresar por el raudal y no podemos meternos en él de cualquier manera», explicó a pesar de que todo estaba más que justificado.

—¿Les provoca un tintico?47 —preguntó el proero mientras desenroscaba el tapón de un pequeño termo.

—Mil gracias —dijo Silvia aceptando el ofrecimiento—. Es la mejor idea después de tanta tensión. Yo llevo nueces de Brasil ¿quieren?

La demora con la reparación nos permitió hablar distendidamente con los venezolanos ya que hasta entonces todo había acontecido a velocidad de vértigo.

—¿Están mejor aquí que en Venezuela? —preguntó Silvia.

—Son las circunstancias. Ya me gustaría residir en mi tierra, pero se ha puesto jodido; habrán visto que en Puerto Carreño no dejan de llegar compatriotas para buscarse la vida.

—¿Y por qué han venido a vivir a Casuarito?

—Porque nuestro papá residió acá y conocía el negocio de las voladoras. Regresó a la patria para hacer la revolución con Hugo Chávez y, por mal que esté ahora el país, no lo quiere abandonar otra vez porque se teme que van a venir tiempos muy complicados; él es rojo, rojito48 ¿saben? —sonrió buscando complicidad— y eso a pesar de que no le gusta mucho el presidente Maduro —apostilló.

Como los hermanos estaban más locuaces que cuando les preguntamos por la procedencia de la avioneta, aproveché para satisfacer una curiosidad.

—¿Han oído hablar de la batalla entre los Arroyave y los Buitrago?

—¿La de la bruja? ¡Como para no conocer esa guerra! Entonces nosotros aún vivíamos en Venezuela, pero nuestro papá nos la relató infinidad de veces porque lo dejó psicoseado. Murieron dos amigos suyos, uno en cada bando, tal vez dándose plomo entre ellos; siempre nos decía que eran personas normales que se ganaban la vida a sueldo de los paramilitares. Ni siquiera pudo compartir su tristeza por miedo a represalias. Nos comentaba también que en aquel tiempo la gente tenía que ser muda y ciega porque todos, los paramilitares y los guerrilleros, querían controlar esta frontera. Como han podido comprobar hace un rato, hoy sigue siendo muy golosa para los narcos —se lanzó a comentar el proero como para contrarrestar su anterior silencio.

—¡Listo! Volvamos a la voladora —ordenó el mecánico cortando en seco una prometedora conversación.

4

El Negro Acacio y la blanca solución

Las siguientes horas fueron de tranquila navegación a pesar de que nuestros cuerpos cortaban el aire debido a la velocidad de la lancha; eso provocaba una sensación agradable en medio del bochorno del sol que ya comenzaba a calentar. El cielo pareció entender que ya habíamos recibido nuestra dosis de agua en el raudal y no nos enviaba más por el momento. El proero, ahora sin trabajo, encontró una postura en dirección a la popa con la que se adormiló. Aunque sabíamos que más allá de las orillas había sabana, desde el interior del río daba la sensación de que nos desplazábamos por las entrañas de una tupida selva porque cada orilla era una ininterrumpida hilera de grandes árboles, eso sí, inundados en muchos tramos.

—Me llama la atención que, con todo lo que hemos recorrido, apenas hayamos divisado un par de pueblos desde que salimos de Casuarito. ¿Te das cuenta? Parece que nadie ha tocado las orillas —reflexionó Silvia.

—Yo creo que es un efecto colateral del medio siglo de enfrentamientos armados, la paradoja de cómo la violencia ha preservado una parte de la naturaleza. Bueno, al menos en las riberas, porque las plantaciones para la cocaína sí que modifican el paisaje —maticé.

—Es posible. También me extraña que casi no veamos animales. Estos días atrás, leyendo sobre Humboldt, me había quedado con la idea de que encontraríamos anacondas, tigres y cocodrilos por todas partes.

—Ni es la mejor época para avistar animales ni el ruido del motor facilita la tarea, pero es indudable que desde 1800 cuando tu amigo anduvo por aquí, el depredador humano ha hecho de las suyas. Yo también me he ido fijando y no he avistado ningún cocodrilo; solamente grupos de toninas y alguna pareja de papagayos cruzando el río.

—Creo que tendremos mucho tiempo para comprobar nuestras hipótesis —concluyó Silvia con emoción.

Tras un meandro del Orinoco sobre su izquierda hacia aguas remansadas, apareció un poblado con unas quince o veinte casas dispersas entre sí. En los rústicos bancos de los negocios dedicados a la venta de insumos había gente sentada y hablando con ese aire un tanto ajeno de quien se junta cada día con las mismas personas para charlar sobre asuntos intrascendentes; ni se molestaron en mirar quiénes éramos los cuatro forasteros que llegábamos, como si eso formara parte de su vida cotidiana (tanto el no mirar como el que aparecieran foráneos); algo flotaba en el ambiente que apoyaba la corazonada de un pueblo acostumbrado a la invisibilidad aunque en espera de un cambio. Estábamos en Garcitas. Al instante dedujimos que de haber aceptado la opción del lanchero Rusvel habríamos llegado desde Puerto Carreño hasta aquí a través de una larga e incómoda trocha por la sabana llamada Ruta la dignidad; pero afortunadamente nuestro instinto se había decantado por la mejor opción, la de venir navegando.

El pueblo era el elegido por Mauricio (nuestro contacto para cuadrar el viaje) para que los hermanos venezolanos nos presentaran a las dos personas que habían salido tres días antes de Inírida con su lancha para recogernos y remontar juntos el Orinoco. Allí conocimos a Perry, nuestro balsero, un tipo dicharachero y regordete a quien los ojos le delataban la jarana de la noche anterior y a Luis, un indígena sikuani que perdió a conciencia su tradicional identidad, que sería nuestro guía en el Parque Nacional Natural del Tuparro a pesar de que para él también fuera su primera visita; con ellos llegaríamos días más tarde a Inírida si todo iba como esperábamos.

—Bienvenidos a la zona roja —nos dijo por fin un amistoso y alegre tendero mientras nos extendía la mano.

—¿Entonces... siguen con la revolución? —oí que le preguntó Silvia después del intercambio de saludos en el mismo tono a medio camino entre divertido y jocoso con que nos recibió.

—¡No, no, ahora hacemos patria con la gente que como ustedes viene por aquí! —Y volvió a reírse al tiempo que nos ofreció unas sillas.

Efectivamente, Garcitas había sido zona roja por excelencia debido especialmente al Negro Acacio, uno de los guerrilleros más buscados por la Policía y el Ejército y ahora, tras los acuerdos de paz, había optado por dedicarse a un turismo que no acababa de llegar. Nadie, sin saberlo de antemano, se imaginaría que por esta pequeña aldea pasara una parte de la mayor fuente de financiación de las FARC. Me quedé con las ganas de preguntar in situ al tendero por el famoso guerrillero, pero no me pareció prudente ni educado dada la complejidad del personaje y el poco tiempo que permanecimos en Garcitas; tendría que conformarme con esperar otra oportunidad cuando la ocasión fuera más propicia. Y acabaría llegando.

• • •

Asomarse a la vida del Negro Acacio, alias tomado por Tomás Medina Caracas para honrar a un héroe de la revolución cubana, es adentrarse en la trastienda de las FARC y, en ocasiones, llegar a sus cloacas. Inicialmente estuvo destinado en el Magdalena Medio pero, debido a los malos informes de sus superiores —«se dejaba llevar por la emoción», dijeron—, le trasladaron al Frente 16 ubicado en el Meta, Vichada y Guaviare donde acabó siendo comandante con varios cientos de soldados a su mando y convirtiéndose en el principal proveedor de las finanzas de las FARC a través de la cocaína, producto que en ocasiones intercambió directamente por armas. Creó y manejó a su antojo la ruta del Orinoco como vía de entrada y de salida de los negocios del grupo guerrillero.

En 1998, a la vez que se intentaban los diálogos de paz de San Vicente del Caguán y con el visto bueno de Raúl Reyes y el Secretariado de las FARC, el Negro Acacio diseñó, con dinero proveniente de la cocaína, la compra de 10.000 fusiles rusos AK-47 por un valor de 5.000 dólares cada uno. Las armas procedían de Bielorrusia y, tras pasar por Jordania, fueron arrojadas por cinco aviones rusos junto al Guaviare en paracaídas dotados con la tecnología adecuada para que los recogieran los hombres del Negro Acacio. En la red de tráfico internacional participó el agente encubierto de la CIA y amigo del rey Hussein de Jordania, el libanés Sarkis Soghanalian; también lo hicieron el famoso traficante ruso Víctor Bout y Vladimiro Montesinos (el asesor de Fujimori que al descubrirse el escándalo tuvo que huir y esconderse en Caracas), junto a pilotos estadounidenses y a decenas de ucranianos y peruanos.

Para el año 2000, el Negro Acacio ya había logrado un incremento del ochenta y seis por ciento en la producción y venta de la cocaína desde que se hiciera cargo de ello, el equivalente a tres cuartas partes de las necesidades financieras de la guerrilla. Focalizó en Barrancominas, en el Guaviare, su centro de actuación; ahí llegaba la base de coca de Puerto Príncipe hecha a su vez con la hoja de coca traída de los distintos lugares de producción y ahí construyó ochenta laboratorios distribuidos en diecisiete mil hectáreas que podían producir entre tres y cinco toneladas de cocaína a la semana alcanzando en el mercado un valor de 250 millones de dólares cada una. En medio del pueblo, enlazando catorce calles sin asfaltar, diseñó una pista de 1.800 metros adonde aterrizaban no menos de ochenta vuelos internacionales mensuales, entre ellos aviones DC-6 y avionetas Alcarabán, que dejaban armas y subían cocaína.

Garcitas y en menor medida Casuarito, donde nos recogieron los hermanos venezolanos, se convirtieron en lugares estratégicos por los que dar salida a una parte de esa cocaína procedente de Barrancominas; en las rústicas pistas de estas dos poblaciones, aterrizaban avionetas con la mercancía que posteriormente se distribuía a los carteles del Norte del Valle (el más importante en Colombia tras la fragmentación de los de Cali y Medellín) y también a los mexicanos, paraguayos (conectados a su vez con los de Guayana francesa, Surinam y Holanda) y brasileños (especialmente de Río de Janeiro). El Negro Acacio implicaba a la población en el ilegal negocio haciéndola partícipe de una parte de las ganancias. Posiblemente por eso —deduje—– nadie nos miró ni se extrañó al vernos aparecer en Garcitas.

El ejército trataba de seguir de cerca su pista y de hecho le lanzaron varios ataques que terminaron con la vida de muchos guerrilleros pero no con la suya; era escurridizo. En febrero de 2001 los militares iniciaron la operación Gato Negro, un impresionante dispositivo de 5.000 soldados especializados en la lucha contrainsurgente que se extendió durante más de dos meses. Incautaron armas, dinero, dos mil kilos de químicos llegados de Holanda para fabricar la cocaína, dieciocho toneladas de base de coca y destruyeron cincuenta y cinco cocinas (lugares utilizados para cristalizar esa base de coca); con todo ello pudieron documentar de forma clara los enlaces de las FARC con el narcotráfico, pero el huidizo Acacio, objetivo principal del operativo, se les volvió a escapar. Sin embargo, obtuvieron un premio no esperado, la captura del capo brasileño Fernandinho Beira-Mar tras descubrir que se desplazaba en un helicóptero de las FARC.

El brasileño desveló detalles del acuerdo que había hecho con el grupo guerrillero por el que, a cambio de su protección y de la de su familia, se comprometía a intercambiar armas por droga; eso sí, los guerrilleros le cobrarían impuestos por kilos de cocaína sacada del país. «Les pagué a las FARC entre diez y doce millones de dólares mensuales —confesó—. Cada mes sacábamos entre dieciocho y veinte toneladas de cocaína que el Negro Acacio mandaba llevar a los DC-6 que aterrizaban en Barrancominas (...) ellos me ayudaban a llevar la droga al sur de Francia (...) los fusiles y pistolas las traía de Asunción, porque allá son más baratos debido a la cercanía de la triple frontera; cada año yo sacaba entre 150 y 200 toneladas de cocaína de Colombia».49

Tras varios intentos más, el ejército consiguió matar el primero de septiembre de 2007 al huidizo hombre que ahora se recuerda en Garcitas. Una llamada satelital y un infiltrado dieron las coordenadas para que desde aviones Supertucano se lanzaran veintiséis bombas inteligentes que terminaron con su vida y la de dieciséis guerrilleros más y, de paso, diezmaran la infraestructura de narcotráfico que el Negro Acacio había rehecho tras los ataques anteriores; el suceso ocurrió junto al Guaviare, entre San José y Barrancominas, la que había sido su sede central. Los numerosos cuadernos con anotaciones que le incautaron dan cuenta de su inusual y ajetreada vida y de la parte más turbia que rodea al abastecimiento de una guerrilla que llegó a contar con dieciocho mil miembros.

• • •

De no ser por el drama que envuelve a la cocaína, resultaría hasta chistoso echar un vistazo a su historia para poner en perspectiva un asunto de primer orden en Colombia y en lo que a economía sumergida y a repercusiones políticas se refiere. De entrada, hay una aclaración que debería figurar en todos los frontispicios de cualquier Universidad y Parlamento porque evitaría confusiones con graves consecuencias: de forma similar a como sabemos que la uva de los viñedos no es lo mismo que el alcohol que se extrae de ella, no hay que confundir la hoja de coca con la cocaína. Algunos pueblos precolombinos ya utilizaban esta hoja hace ocho mil años y, desde entonces, ha sido una constante en sus tradiciones. Los españoles intentaron prohibirla por motivos religiosos hasta que se dieron cuenta de que los indios resistían más trabajando en las minas si se les permitía que la mascaran. En el xix, la coca despertó un inusitado interés en Europa motivado por los comentarios de renombrados naturalistas que viajaron por el continente americano. Paolo Mantegazza, famoso fisiólogo italiano llegó a decir que prefería «una vida de cien años con coca a una de cien mil sin ella». Pero fue el químico alemán Niemann quien puso la primera piedra para cambiar el ancestral derrotero de la hoja sagrada; en 1860 publicó su tesis doctoral en la que describió cómo aislar un alcaloide de la coca al que denominó cocaína.

A partir de aquí todo se precipitó. Tres años más tarde Mariani, un avispado químico corso con visión comercial, mezcló el extracto sacado de la coca con vino tinto de Burdeos y fundó y difundió el vino Mariani (y el elixir Mariani, una versión más potente) como el nuevo prodigio de la época tras haber sanado de forma casi inmediata la depresión de una famosa actriz; escritores como Alejandro Dumas, Henrik Ibsen, Julio Verne, Emile Zola y Conan Doyle (quien por cierto le administra cocaína en vena a su personaje Sherlock Holmes), reyes como Jorge I de Grecia, Alfonso XIII de España o la propia Victoria de Inglaterra, presidentes de EE.UU. y zares de Rusia y hasta los papas Pío X y León XIII declararon sin tapujos su entusiasmo hacia la nueva bebida. Pronto surgieron competidores y adaptaciones (siempre con cocaína) entre las que destaca la que después se convertiría en el símbolo por excelencia del imperialismo estadounidense: la Coca-Cola.

En paralelo a las actividades comerciales, también hubo movimientos en el mundo científico e intelectual. En 1883 Schoruff realizó estudios sobre la insensibilidad que la cocaína producía en la lengua; Koller la probó como anestésico primero en ojos de ranas y después en humanos; el médico militar Aschenbrandt explicó los prodigiosos efectos contra la fatiga en sus soldados tras haberla ingerido; vieron la luz numerosos informes sobre la cocaína como inhibidora de adiciones al alcohol y a la morfina y revistas especializadas corroboraron casi todo lo que la publicidad del Vino Mariani y sus competidores habían dicho en el sentido de que servía para todo: mareos, problemas de garganta, depresiones, dolores de estómago, timidez, dolor del crecimiento de los dientes de los bebés, longevidad, etc. La cocaína era la panacea.

Hasta Freud se hizo fiel entusiasta. Escribió Über Coca teorizando sobre las bondades que él observó en sí mismo y en su paciente y amigo Fleischl a quien se la administró con el fin de sacarle de su adicción a la morfina que tomaba para paliar fuertes dolores. Incluso se la recomendó a su amada Martha diciéndole: «Ya verás quién es más fuerte, si una dulce niñita que no come lo suficiente o un viejo alborotado con cocaína en el cuerpo».50 En 1889, el padre del psicoanálisis publicó La interpretación de los sueños51 mientras era usuario habitual de la sustancia.

Pero antes de que terminara el siglo se comenzó a ver la otra cara de la moneda. Fleischl, el amigo de Freud, cada vez necesitaba dosis mayores de cocaína para aplacar sus dolores y cayó en una psicosis tóxica con las clásicas visiones de insectos; los médicos en general hicieron hincapié en lo nocivo de la cocaína y comenzó a ser vista como el moderno azote adictivo de la humanidad; casi de repente se proscribió lo que antes se adquiría sin cortapisa alguna. En 1914 EE.UU. aprobó la Harrison Act para regulación de drogas, entre ellas la cocaína, y el resto de los países le siguieron con leyes prohibicionistas que a nivel nacional e internacional llegan hasta nuestros días.

El entusiasmo con que la sociedad occidental había recibido las bondades de la cocaína, se convirtió en pocos años en la epidemia a combatir y el sentido común, que ya se había ausentado en la época de la euforia, no reapareció en los años de las prohibiciones. No se diferenció entre uso y abuso de la sustancia, ni entre quién producía y quién consumía la cocaína, ni entre sus características y las del opio; todo se midió por el mismo rasero. Hasta tal punto llegó el sinsentido que se prohibió no solo la cocaína sino el uso de la hoja de coca (salvo para fines médicos y científicos). Con los años veinte llegaron las cruzadas para erradicar la ancestral costumbre a base de ideología camuflada de ciencia; hicieron lo posible por terminar con la reverenciada planta como si ahora fuera la culpable de todos los males de la humanidad, incluida la pobreza y el atraso de los pueblos que siempre la habían consumido.

Como dice Wade Davis, refiriéndose a Perú, «ningún funcionario de salud pública hizo lo obvio: analizar las hojas para encontrar, exactamente, qué contenían», y, cuando se investigó, se vio «que la coca era inofensiva, que la cantidad de cocaína en las hojas era reducida y que absorbida con unos cuantos elementos más, se mitigaba el efecto del alcaloide (...) contenía tan impresionante cantidad de vitaminas y minerales que Duke (Jim Duke) la comparaba con el contenido nutricional promedio de cincuenta alimentos consumidos regularmente en Sudamérica».52 La asociación que actualmente se sigue haciendo de las hojas de coca con la cocaína no expresa más que la ignorancia de políticas lideradas por EE.UU. y secundadas por casi el resto de los países que contribuyen a criminalizar lo que no es más que la expresión cultural de unos pueblos para adaptarse a sus circunstancias. Lo que está claro es que la cocaína traspasó fronteras físicas y culturales y que no da marcha atrás por mucha prohibición que haya contra ella.

• • •

Si cuando mataron en 2007 al Negro Acacio el tráfico de cocaína era más que considerable, cinco años después, en 2012, se calcularon en 78.000 las hectáreas cultivadas y en 165 las toneladas obtenidas; pero para 2017 las primeras habían ascendido a 230.000 y las segundas a 900. Algunos acusan el incremento a la detención de las fumigaciones a raíz de los acuerdos de paz y otros a la irrupción de nuevos actores en las zonas abandonadas por los guerrilleros; lo cierto es que los narcoparamilitares, ahora sin la competencia de las FARC, han ido encontrando la manera de burlar los obstáculos que les han puesto; si les decomisan sus cocinas en la selva, las llevan a alta mar a barcos de pescadores; si vigilan más las fronteras, contratan a técnicos de la ex—unión soviética para construir minisubmarinos de fibra de vidrio con los que llegar a Centroamérica;53 si se complica la venta en Colombia, se exporta el cancerígeno modelo a México y Guatemala.