Estereotipos interculturales germano-españoles

- -

- 100%

- +

Los estereotipos étnicos se convierten así pues en ambulantes e intercambiables, pasando de unos pueblos a otros. Así se va formando un repertorio de lugares comunes que serán utilizados una y otra vez por los escritores antiguos y medievales para caracterizar a los distintos pueblos y naciones.

En la Edad Media reina de manera generalizada la idea de que las gentes están viviendo en un territorio al cual han llegado después de un largo peregrinaje; de ahí la importancia de ser conscientes de los orígenes (Hoppenbrouwers, 2007: 45). La existencia de muchos y muy diferentes pueblos e idiomas siempre ha causado estupor e incluso inquietud, y esto se expresa, por ejemplo, en el mito de Babel, que es más tarde deconstruido en el de Pentecostés. En un intento de poner orden en este caos, el obispo hispanovisigodo Isidoro de Sevilla, en las Etimologías, hace una triple división de la humanidad en descendientes de Sem, Cam y Jafet, y deriva de ahí el concepto de «pueblos elegidos» típico de la Edad Media. Esto se expresa en la literatura por medio de una forma retórica más que de un estereotipo: el autoelogio. En su Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum, Isidoro declara a los godos como descendientes de Magog, hijo de Jafet, y los caracteriza como un pueblo brillantísimo (Rodríguez Alonso, 1975: 171). En el reino franco de los merovingios, el prólogo largo de la Lex Salica (entre el 576 y el 641) define a los francos como un famoso pueblo, consagrado por Dios, fuerte en las armas, valeroso, rápido y austero (Raposo, 1998: 306). En época carolingia, el monje franco-renano Otfrid von Weissenburg, en el prólogo a su refundición épica del Nuevo Testamento conocida como Libro de los Evangelios (hacia el 870), con el fin de justificar el uso de la lengua vernácula en esta obra, compara a sus compatriotas los francos con los romanos:

Sie sint so sáma chuani, / sélb so thie Románi (...) Sie éigun in zi núzzi / so sáma-licho wízzi, // in félde ioh in wálde, / so sint sie sáma balde (...) joh sint ouh fílu kuani, // zi wáfane snelle / so sint thie thégana alle. (Son tan valerosos como los romanos (...) y gozan de las mismas excelentes cualidades; en el campo abierto y en el bosque son igualmente válidos (...) siempre prestos a las armas; así son todos estos guerreros) (Erdmann, 1973: I.1, vv. 59-64).

Esas excelentes cualidades legitiman, e incluso obligan, a los francos a difundir por escrito en su propia lengua la palabra de Dios (Raposo, 1998: 308). La autoalabanza estereotipada es instrumentalizada aquí para un fin externo.

Una variante muy tosca de la autoalabanza la encontramos en las Glosas de Kassel2 combinada con un estereotipo negativo, aunque tampoco se puede descartar un uso irónico de ambas figuras. Se trata de un glosario con frases breves de la vida cotidiana en un latín bastante deficiente y en antiguo bávaro, probablemente para uso de viajeros, donde se puede leer:

Stulti sunt Romani, sapienti sunt Paioari, modica est sapientia in Romana, plus habent stultitia quam sapientia. Tole sint Uualhâ, spâhe sint Peigira; luzîc ist spâhi in Uualhum, mêra hâpent tolaheitî denne spâhi (Los italianos son estúpidos, los bávaros son listos; la sabiduría es escasa entre los italianos, tienen más estupidez que sabiduría).3

La palabra que se usa aquí para designar a los extranjeros es uualhâ, que en alemán moderno pasará a ser Welsche y que, según la zona y la proximidad geográfica, puede designar a los italianos o a los franceses; en cualquier caso, a los vecinos de lengua romance, que se concretizan en italianos en el sur y en franceses en el suroeste de Alemania. Ésta es la palabra que luego, en las Tablas etnográficas del siglo XVIII, se usará para los italianos.

En los albores de la Edad Moderna asistimos a un proceso de sistematización de los estereotipos que es testimonio del creciente impulso de ordenación de una realidad cada vez más inabarcable. Joannes Boemus (Johann Böhm) pasa por ser el fundador de la etnografía (Stanzel, 1999b: 14 y ss.) con su obra Omnium Gentium Mores, Leges et Ritus de 1520, que proporciona informaciones sobre diversos pueblos extraídas exclusivamente de lecturas, no de datos empíricos o de viajes, y muestra una clara tendencia a la clasificación, comparación y elaboración de listados. Además, es muy característica de esta época la difusión de estereotipos en la literatura de ficción. Son sobre todo los autores dramáticos quienes utilizan a menudo diccionarios de epítetos para componer personajes-tipo (Stanzel, 1987: 89). Pueden valer como ejemplos de ello la lista que aparece en los Poetices Libri Septem de Escalígero (1561), o el Thesaurus Epithetorum del francés Ravisius Textor de 1617, adaptado al inglés por Joshua Poole en 1657, con su lista de cualidades aplicables a diferentes naciones.

Otro ejemplo de la aplicabilidad de los esterotipos nacionales a la literatura lo da Agrippa von Nettesheim en su obra De incertitudine et vanitate scientiarum (1530), que alcanzó gran difusión en el siglo XVI y pronto se tradujo a varios idiomas, cuando compara el comportamiento amoroso de diferentes naciones con el fin de demostrar la vanidad del mundo:

El francés finge estar enamorado, el alemán oculta su amor, el español se convence a sí mismo de que es amado, pero el italiano no sabe amar sin celos.

Al francés le gusta una mujer agradable, aunque no sea bella; al español le gusta una bella, aunque sea vaga e indolente; el italiano prefiere a una tímida, el alemán desea a una que sea más atrevida y descarada.

El francés, con su amor tozudo al final se convierte de sabio en necio; el alemán lo gasta todo y al final se vuelve listo, pero demasiado tarde; el español acomete grandes empresas por amor; el italiano lo desprecia todo porque sólo quiere disfrutar del amor (citado según Bleicher, 1980: 15).

Aquí se traslucen caracteres típicos de novela o de obra teatral, y este potencial literario de los estereotipos se mantendrá, con mayores o menores restricciones, hasta nuestros días. El resurgimiento de la teoría del clima en los siglos XVII y XVIII (Beller, 2007) refuerza la creación y propagación de estereotipos en esta etapa de la Edad Moderna, fundamentando los caracteres nacionales en las tres zonas climáticas fría, templada y cálida.

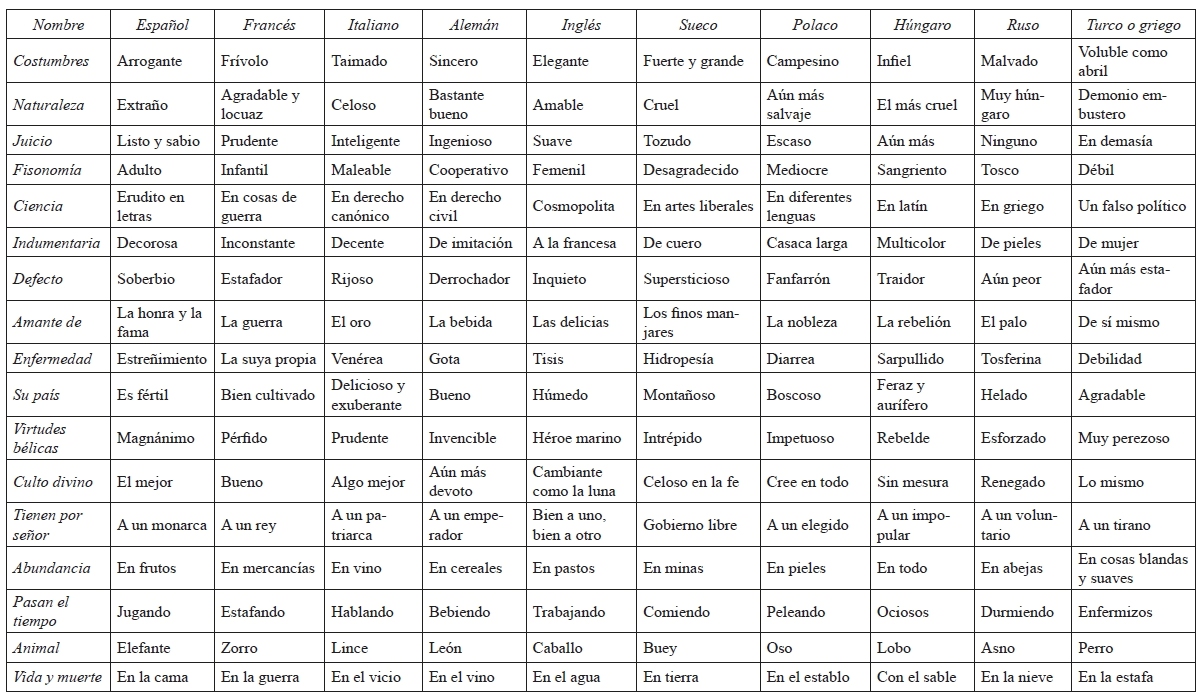

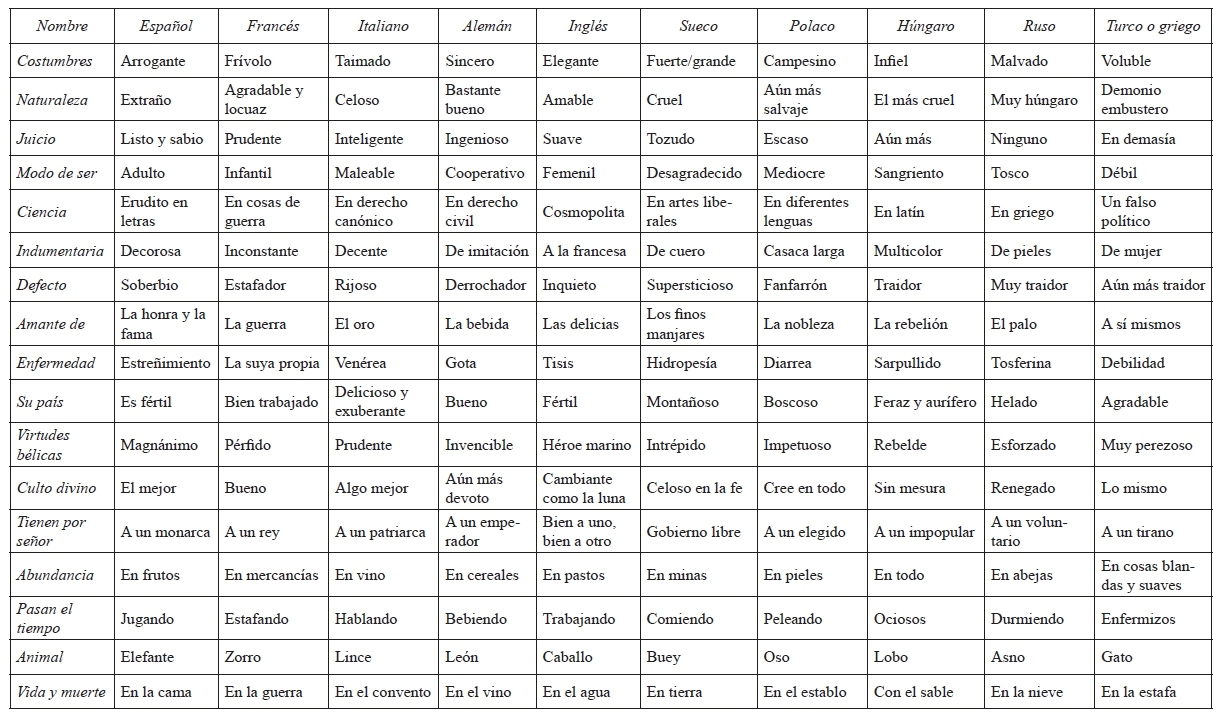

Por último, este proceso de formación de los estereotipos nacionales encuentra su expresión más palpable en lengua alemana en dos curiosas producciones gráficas llamadas Völkertafeln (Tablas etnográficas).4 La primera de ellas es una litografía realizada por Friedrich Leopold en Augsburg, probablemente hacia el año 1725. La segunda, un cuadro al óleo anónimo procedente de la región austríaca de Estiria, que está basado en la litografía de Leopold y que data probablemente de mediados del siglo XVIII. La primera, perteneciente a una colección privada, suele denominarse como Litografía de Leopold; la segunda, que actualmente se conserva en el Museo Austríaco de Etnografía en Viena (Österreichisches Museum für Volkskunde), se designa como Tabla etnográfica de Estiria.

Ambas obras ofrecen una clasificación de los representantes «típicos» de diez naciones europeas alineados horizontalmente siguiendo una dirección aproximada de oeste a este y de sur a norte. La clasificación tiene lugar con arreglo a diecisiete conceptos o cualidades alineados verticalmente. Cada uno de estos tipos –español, francés, italiano, alemán, inglés, sueco, polaco, húngaro, ruso y turco o griego (sic, es decir, identificando a ambos en uno)– aparece representado por una imagen con una indumentaria característica.5 Ello da lugar a una doble estructura, ya que las descripciones se pueden leer en sentido horizontal/sintagmático o vertical/paradigmático. Leídas de manera horizontal ofrecen la perspectiva comparatística típica de la literatura etnográfica, lo cual se refleja a veces en la gramática, con formas comparativas o superlativas. Por ejemplo: la naturaleza del sueco es calificada de «cruel»; la del polaco, de «aún más salvaje»; y la del ruso, «la más cruel». El culto divino del español es «el mejor»; el del francés, «bueno»; el del italiano, «algo mejor»; y el del alemán, «el más devoto». En cambio, la lectura vertical ofrece el retrato completo de una nación y exige un mayor esfuerzo de combinación de conceptos, que a veces pueden resultar contradictorios, o simplemente inconexos; sobre todo cuando aparece una forma comparativa o superlativa cuyo término de comparación no se conoce si no se consulta la casilla anterior en sentido horizontal.

Aunque es evidente que la Tabla etnográfica de Estiria está basada en la Litografía de Leopold, ambas obras difieren sobre todo en las imágenes representativas de las naciones: las de la Litografía de Leopold muestran una indumentaria aún muy cercana a la del siglo XVII, mientras que la de la Tabla etnográfica de Estiria está modernizada de acuerdo con los usos de mediados del siglo XVIII (quizá con la única excepción de la imagen del español, que aparece vestido con un ropaje que más bien correspondería al siglo XVI, lo cual parecería denotar un carácter anticuado). Los textos son casi idénticos en una y en otra, con algunas excepciones.

Ofrecemos una traducción aproximada de los textos de la Litografía de Leopold (tabla 1) y de la Tabla etnográfica de Estiria (tabla 2), siguiendo los resultados de la investigación lexicográfica realizada por los autores del volumen colectivo Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch-ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts, editado por Franz K. Stanzel (v. bibliografía).6

A la vista de la breve panorámica histórica aquí expuesta, puede afirmarse que las Tablas etnográficas no representan un hecho aislado, sino que se inscriben en la tradición milenaria de la formación de estereotipos nacionales iniciada, como se indicó más arriba, mucho antes de que existieran las naciones modernas. La primera mitad del siglo XVIII puede considerarse como una etapa de culminación de este proceso. Prueba de ello es la aparición en esa época de obras comprables a las Tablas etnográficas que contribuyen a engrosar la literatura popular sobre estos temas. Se trata, por un lado, del Laconicum Europae Speculum, una serie de nueve litografías publicadas a partir de 1736 en la ciudad de Augsburg, al igual que la Litografía de Leopold. En cada una de ellas aparece una nación representada por un cuadro alegórico enmarcado por diferentes emblemas alusivos al carácter y las cualidades de sus gentes.7 Los textos están en latín y se acompañan de una breve traducción al alemán. Por otro lado, hay que consignar la monumental enciclopedia de Johann Heinrich Zedler Grosses vollständiges UniversalLexicon aller Wissenschaften und Künste, aparecida entre 1723 y 1750, que dedica un extenso artículo al tema «Naturaleza (o carácter) de los pueblos» (Naturell der Völker), en el cual se aducen causas físicas (clima) y morales (educación) para explicar las diferencias entre los caracteres de los pueblos, que se presentan como algo casi inmutable y científicamente comprobado. Además, en cada artículo dedicado a cada nación, se encuentra un subapartado que trata del carácter nacional respectivo.8

De todo ello se desprende que la evolución de los estereotipos nacionales y/o étnicos, cuyo anclaje en la realidad es muy relativo y su carácter a menudo intercambiable, partiendo de unos orígenes literarios relacionados con la retórica (manifestados en las dos formas características del epíteto y la autoalabanza), sobre todo a partir del comienzo de la Edad Moderna desemboca en una tendencia creciente a una fundamentación pseudocientífica en forma de taxonomías, listados y comparaciones, tendencia que no remite ni siquiera en la época de la Ilustración. Es más: es entonces cuando encuentra su punto culminante en las Tablas etnográficas.

TABLA 1. Verdadera presentación y descripción de los principales pueblos de Europa y sus cualidades

[Traducción aproximada de la Litografía de Leopold, según Stanzel 1999a, reverso interior]

TABLA 2. Breve descripción de los pueblos de Europa y sus cualidades

[Traducción aproximada de la Tabla etnográfica de Estiria, según Stanzel 1999a, portada interior]

BIBLIOGRAFÍA

BELLER, Manfred (2007): «Climate», en Manfred Beller y Joep Leerssen (eds.): Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey, Ámsterdam, Rodopi, pp. 298-304.

BLEICHER, Thomas (1980): «Elemente einer komparatistischen Imagologie», Komparatistische Hefte 2, pp. 12-24.

ERDMANN, Oskar (1973): Otfrids Evangelienbuch. Sechste Auflage besorgt von Ludwig Wolff, Tübingen, Max Niemeyer.

HÖNSCH, Ulrike (2003): «Zwischen aufklärerischem Anspruch und verlegerischem Pragmatismus. Der Spanienartikel in Johann Heinrich Zedlers Universal Lexicon», en Dietrich Briesemeister y Harald Wentzlaff-Eggebert (eds.): Von Spanien nach Deutschland und Weimar-Jena. Verdichtung der Kulturbeziehungen in der Goethezeit, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, pp. 55-66.

HOMERO (1985): Ilíada, introducción de Carlos García Gual, Torrejón de Ardoz, Akal.

— (1996): Ilíada, traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes, Madrid, Gredos.

HOPPENBROUWERS, Peter (2007): «Medieval peoples imagined», en Manfred Beller y Joep Leerssen (eds.): Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey, Ámsterdam, Rodopi, pp. 45-62.

NÁCAR y COLUNGA (1975): Sagrada Biblia, versión de Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.

NIPPEL, Wilfried (2007): «Ethnic images in classical antiquity», en Manfred Beller y Joep Leerssen (eds.): Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey, Ámsterdam, Rodopi, pp. 33-44.

RAPOSO, Berta (1998): «Otfrids von Weissenburg Frankenlob und Isidors von Sevilla “Laus Spaniae”. Vergleich eines Stereotyps», en Tradición e innovación en los estudios de lengua, literatura y cultura alemanas en España, Sevilla, Kronos Universidad, pp. 303-308.

RODRÍGUEZ ALONSO, Cristóbal (1975): Las historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, estudio, edición crítica y traducción, León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro».

RUPNOW, Dirk (1999): «Laconicum Europae Speculum Stereotype ohne Schimpf und Vorurteil?», en Stanzel 1999a, pp. 75-95.

SEEL, Otto (ed.) (1985): M. Ivniani Ivstini Epitoma historiarvm philippicarvm Pompei Trogi, Stuttgart, Teubner.

STANZEL, Franz K. (1987): «Das Nationalitätenschema in der Literatur und seine Entstehung zu Beginn der Neuzeit», en Günther Bleicher (ed.): Erstarrtes Denken: Studien zu Klischee, Stereotyp und Vorurteil in englischsprachiger Literatur, Tübingen, Narr, pp. 84-96.

STANZEL, Franz K. (ed.) (1999a): Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch-ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts, Unter Mitwirkung von Ingomar Weiler und Waldemar Zacharasiewicz, Heidelberg, C. Winter.

— (1999b): «Zur literarischen Imagologie. Eine Einführung», en Stanzel 1999a, pp. 9-39.

TACITUS (1972): Germania, ed. Fuhrmann, Manfred, Stuttgart: Reclam.

TATZREITER, Herbert (1999): «Sprache und Schreibung der “Völkertafel”», en Stanzel 1999a, pp. 61-74.

WEILER, Ingomar (1999): «Ethnographische Typisierungen im antiken und mittelalterlichen Vorfeld der “Völkertafel”», en Stanzel 1999a, pp. 97-118.

* El presente artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación «Viajeros alemanes en España. Documentación y selección de textos» (HUM2007-63167/FILO) de la Dirección General de Investigación del MICINN.

1. Todas las traducciones de citas están hechas por mí; las de textos latinos están revisadas por el Prof. Carles Padilla (Universitat de València).

2. Manuscrito del siglo IX procedente del Monasterio franco-oriental de Fulda, hoy conservado en la Biblioteca de la Universidad de Kassel.

3. Wilhelm Braune y Ernst A. Ebbinghaus: Althochdeutsches Lesebuch, Tübingen, Niemeyer, 1973, p. 9.

4. Puede encontrarse información exhaustiva sobre las Tablas etnográficas en el volumen colectivo editado por Franz K. Stanzel (1999a).

5. La imagen de portada de este libro es una reproducción libre de dos de las imágenes de la Tabla etnográfica de Estiria: las correspondientes al tipo español y al alemán.

6. Esp. Tatzreiter, 1999.

7. Rupnow, 1999.

8. Hönsch, 2003.

«DURCH DEN SCHÖNISTEN, EBENEN, BREITEN, SAUBEREN WEG NACH BARSELONA KOMMEN»: LOS CUADERNOS DEL VIAJE A ESPAÑA DE THOMAS PLATTER

Lorena Silos

Universitat de Barcelona

A principios del siglo XVI, Thomas Platter der Ältere (1499-1582) sentó las bases que darían lugar a la leyenda que en Suiza todavía existe en torno a su familia. La evolución personal de este erudito, profesor y editor, que pasó de ser un humilde cabrero a convertirse en el más celebrado intelectual del Renacimiento suizo, encarna el deseo de superación de muchos de sus contemporáneos. Platter fue asimismo el autor de la primera autobiografía escrita en la Suiza de lengua alemana,1 que compuso con la intención de inspirar con su vida a sus once hijos (cf. Liechtenhan, 1993: 458). Dos de ellos nos han dejado también escritos de carácter autobiográfico: el diario del primogénito Felix (1536-1614),2 eminente médico y profesor de la Universidad de Basilea, y los cuadernos de viaje del joven Thomas, su hermano menor, sobre los que se tratará a continuación.

La infancia y juventud de Thomas Platter der Jüngere (1574-1628) se desarrollan en una época de grandes turbulencias, especialmente en el plano religioso, a causa de los enfrentamientos existentes entre quienes apoyaban a la Iglesia de Roma y los partidarios de la Reforma. También en Suiza se encadenaban las luchas entre los ciudadanos católicos y los defensores de las doctrinas reformistas impulsadas por Ulrich Zwingli. En Basilea, no obstante, cuna de la familia Platter, la Reforma se impuso con fuerza debido principalmente a la fuerte tradición humanista de la ciudad.3 Este factor influyó indudablemente en la evolución intelectual de los hermanos Platter: por una parte, el entorno marcadamente intelectual del hogar familiar habría favorecido su pasión por el estudio, pero, por otra, también la situación geográfica de Basilea, situada en un Dreiländereck –un rincón pluricultural y plurilingüe– en el que convergen Francia, Alemania y Suiza, estimularon indudablemente la sensibilidad y la conciencia intercultural de esta familia, impulsando sus ansias por conocer lo «ajeno».4

En estos apuntes de viaje que llevan por título Dess Thomas Platters Reiss,5 Thomas Platter describe el viaje que realizó por Francia, España, los Países Bajos e Inglaterra. Su motivación a la hora de emprender este viaje y, especialmente, de plasmar sus vivencias sobre el papel obedece claramente a los objetivos del intelectual humanista, que ansiaba conocer y comprender, para después instruir.6 El texto carece por lo tanto de toda intención literaria: las experiencias aquí narradas asemejan entradas en una enciclopedia y responden a una actitud ante la vida en la que la formación intelectual ocupaba la principal prioridad.7

Asimismo, resulta evidente que Platter, lejos de pretender reflejar la personalidad del sujeto que narra, materializa en sus cuadernos una forma muy concreta de viajar y observar, la del estudioso, que no pretende retratarse en sus palabras, sino que «registra» sus vivencias de manera metódica y diligente (Platter, 1968: 5). Con excepción de este manuscrito que hoy nos ocupa, Thomas Platter no dejó ningún otro documento de valor científico o literario en su legado. De hecho, lo poco que sabemos de su vida más allá de los años en los que se desarrolla su viaje por Europa nos ha llegado a través de los escritos de su padre o de su hermano Felix. Nacido en 1574, Thomas Platter cuenta apenas ocho años cuando su padre fallece. Será su hermano Felix, casi cuarenta años mayor que él, quien se hará cargo entonces de su tutela y, preocupado especialmente por su formación, lo animará a abandonar Basilea para comenzar sus estudios de Medicina, tal como él mismo había hecho cuarenta años antes, en la ciudad de Montpellier. En el prólogo dirigido al lector que introduce su relato, Thomas expresa vivamente su agradecimiento al hermano que lo acogió y subraya asimismo su intención de mostrarle cuán provechoso había resultado el viaje de estudios que Felix había financiado (Platter, 1968: 5). En este mismo prólogo, Platter se refiere igualmente a aspectos que resultan esenciales para abordar el análisis de su texto. En breves líneas, establece, en primer lugar, la metodología que ha utilizado en la elaboración de su escrito, acentuando así desde el principio el carácter científico del texto, y examina también la temática que tratará. Si bien a lo largo de sus páginas el autor se ocupará de temas de lo más variopinto, su prólogo se centra exclusivamente en el aspecto de la religión, como si este fuese el único punto sobre el que tratase la obra. A modo de captatio benevolentiae, Platter explica que se referirá a las ceremonias de los «papistas» –es decir, de los defensores de la fe católica–, a sus santuarios y hablará sobre aquellos que sirven a esta religión, no por inclinación personal, sino porque desea retratar fielmente lo observado durante su viaje (Platter, 1968: 6).

¿Pretende quizá, así, despejar cualquier duda ante una posible sospecha de acercamiento a la fe de Roma? Ciertamente, pues a continuación establece que, gracias a su retrato de estas costumbres y creencias, el lector –reformado, eso sí– podrá deducir hasta qué punto estos «papistas» prefieren «las cosas pasajeras e inútiles a las cosas eternas y necesarias para alcanzar la gracia» (Platter, 1968: 6). Así, ya desde las primeras páginas, se revela que la principal motivación de Platter será apuntalar las ideas reformistas a través de su incursión, supuestamente objetiva, en el universo católico. No obstante, como veremos a continuación, la imparcialidad de este etnólogo aficionado se pone en entredicho a causa del pavor que en él produce la imagen de una España oscura y primitiva, que han cimentado sus años de infancia en la Suiza reformada de Zwingli y, especialmente, su etapa como estudiante en Montpellier, feudo de la resistencia protestante frente a la corona francesa, de marcada tendencia católica.

El relato de los viajes de Thomas Platter por Europa comprende cuatro años y medio. Comienza el 16 de septiembre de 1595, fecha en la que el joven abandona Basilea8 para estudiar Medicina en Montpellier, y finaliza el 15 de febrero de 1600, cuando Platter retorna ya licenciado a su ciudad natal para ejercer la medicina. La lectura de estos cuadernos de viaje muestra que las semanas que Platter permanece en España constituyen realmente un mero aperitivo para el largo viaje de formación que el joven emprendería en 1599, a modo del «Grand Tour» que realizaban los jóvenes ingleses por Francia, Suiza o Italia para complementar sus estudios, y que lo llevaría, atravesando Francia y Bélgica, hasta Inglaterra.

Precisamente en 1595, el mismo año en el que Platter llega a Montpellier, Francia había declarado la guerra a España. Las hostilidades entre ambos países –cuya relación ya era tradicionalmente conflictiva– no finalizarán hasta que tres años más tarde, tras la firma de la Paz de Vervins en mayo de 1598, se abra de nuevo la frontera de los Pirineos. Platter recibe esta noticia con gran entusiasmo y decide, ante esta situación política más sosegada, dirigirse hacia el sur. Sus deseos de conocer el país vecino resultan evidentes en la lectura de su texto y no hay mejor prueba de ello que el enorme interés con el que se lanza, todavía en Francia, a aprender la lengua española (Platter, 1968: 287). Sin embargo, a pesar de que en todo momento el autor expresa su deseo de realizar un retrato objetivo e imparcial de todo cuanto observa en su recorrido, no cabe duda de que su imagen de España ha sido alimentada por los estereotipos vigentes en la Francia de Enrique IV y que estaban definidos por el fantasma de la Inquisición y de un sanguinario Felipe II, abanderado de la Contrarreforma. Así, España personifica para el joven suizo ese otro, temido y aborrecido: una imagen modelada por la leyenda negra que hasta entrado el siglo XVIII, con el ocaso del Imperio y la invasión de las tropas napoleónicas, definiría el heteroimagotipo español en Europa (Leerssen, 2000: 277).