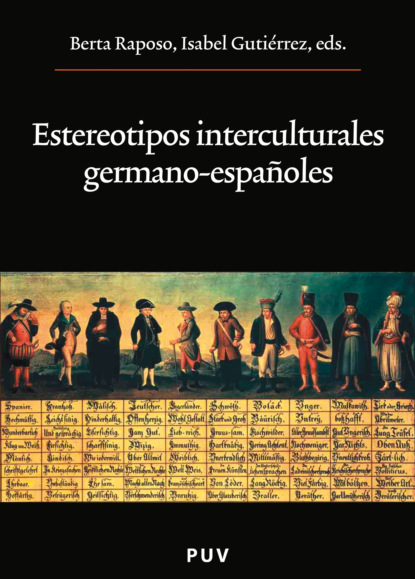

Estereotipos interculturales germano-españoles

- -

- 100%

- +

Francisco Javier o Xavier viajó como primer Jesuita a la India (1540) y después a Japón (1549) y a China, donde murió en 1552. Su ejemplo fue seguido por multitud de jóvenes de toda Europa a lo largo de los siglos, aunque sólo a una parte de ellos les era concedido el permiso de desplazarse a Asia, porque la Evangelización de América se consideraba exactamente igual de importante, aun cuando las circunstancias culturales fueran allí muy distintas y se requirieran unas capacidades manifiestas para crear en aquellas selvas vírgenes o en aquellos desiertos asentamientos que permitieran la supervivencia y por los que se sintiera atraída la población autóctona para escuchar la palabra de Dios y finalmente ser bautizada. En China, por el contrario, predominaba desde hacía tiempo una cultura de elite, a la que sólo padres jesuitas extraordinariamente bien formados podían enfrentarse, a ellos pertenecía de forma especial el italiano Matteo Ricci (1552-1610) (Hollis, 1968).

Naturalmente, todo esto no son sino trazos de una historia extremadamente compleja que ha sido estudiada por numerosos investigadores (Sommervogel, 1890; Mitchell, 1980; Malachi, 1987; O’Maley, 2006). Lo que se ha revelado como interesante desde el punto de vista germánico es que, desde principios del siglo XVIII y de forma cada vez más numerosa, jesuitas de habla alemana, es decir, hombres procedentes de las zonas del sur de Alemania, que incluyen a las actuales Suiza, Austria, Bohemia y Croacia, eran enviados a las misiones. Hasta este momento, sin embargo, habían sido vistos con desconfianza, sobre todo desde la perspectiva española e italiana, ya que procedían de aquel país en el que la Reforma protestante había ganado un peso preponderante (Meier, 2007). Pero las zonas del norte de México, la actual provincia de Sonora y el estado americano federal de Arizona suponían un desafío extraordinario en relación con las condiciones climáticas y por la actitud hostil de algunas tribus indias, especialmente de Apaches y Seris. A pesar de todas las dificultades, los Jesuitas perseveraron, lucharon para continuar en dirección norte, se esforzaron sin descanso por la ampliación de sus misiones y por la conversión de los indios, a los que enseñaron modernas técnicas de cultivo, instruyeron tanto de forma lingüística como teológica, transmitieron un saber técnico y artesano y a los que ellos, en suma, estaban empeñados en vincularse.

A todos estos aspectos, ya sean las experiencias transculturales, las publicaciones de los autores jesuitas, extensas y la mayoría de las veces provistas de un marcado e impecable carácter científico, ya sean los conflictos político-religiosos mantenidos sobre todo con los propietarios españoles de las plantaciones y las minas y con los representantes de las órdenes de los Dominicos y los Franciscanos, que finalmente condujeron a la derogación universal de la orden de los Jesuitas, a todos estos aspectos, decíamos, hemos dedicado una gran atención porque aportan una clave importante para la comprensión global de las circunstancias históricas en el siglo XVIII, también desde el punto de vista de la historia de las mentalidades (Classen, 1997c). Pero aún deberíamos considerar más importante el hecho de que los misioneros redactaran en su tiempo libre, después de su expulsión, durante su arresto o en los años posteriores a su liberación, extensas disertaciones. Por ejemplo, tratados geográfico-antropológicos, enciclopedias o ensayos religioso-misioneros, en los cuales ponían en palabras aspectos en parte personales, en parte eruditos, con los que conseguían salir, al menos parcialmente, de su posición tan aislada y tomar parte en el discurso científico. En algunos casos incluso hallamos profusas correspondencias que nos ofrecen perspectivas muy personales.

En efecto, a nosotros no nos interesan tanto los temas religiosos o económicos, sobre los que la mayoría de las veces está puesto el punto de mira en estos textos, como las observaciones particulares que hacían los misioneros alemanes mientras permanecían en España a la espera de poder ser trasladados a México. La mayoría de ellos pasaron muchos meses en Cádiz o en Sevilla, porque los costes del transporte eran muy altos, el espacio en los barcos muy escaso y el viaje en sí mismo, la mayoría de las veces, realmente peligroso. Los misioneros pasaban su tiempo aprendiendo español, esforzándose en conocer el país, dedicándose a estudios generales, orando, ampliando su formación como sacerdotes o preparándose para su futura actividad como misioneros. Aquí se nos ofrece una oportunidad excepcional para rastrear experiencias transculturales en un contexto europeo y, especialmente, para investigar sobre la cuestión de cómo reaccionaron los Jesuitas alemanes ante el mundo español, cómo reflexionaron sobre sus encuentros y cómo fueron ellos mismos a su vez aceptados o juzgados por los españoles (sobre la transculturalidad, véase Welsch, 2000).

PHILIPP SEGESSER: UN JESUITA SUIZO EN ESPAÑA

Las cartas personales que el jesuita suizo Philipp Segesser (1689-1762) envió durante toda su vida a su familia en Suiza representan una de las mejores oportunidades para realizar un estudio imagológico y de historia de las mentalidades. A través de esta correspondencia podemos seguir la formación de un joven jesuita que recaló en el Nuevo Mundo a los cuarenta años, una edad relativamente tardía, y que allí desempeñó su labor de misionero hasta su muerte de una forma muy exitosa. A día de hoy disponemos incluso de una copia electrónica de las cartas1 y de una traducción al inglés que será próximamente publicada (A. Classen). La primera transcripción de las cartas, de las que existe una copia en Tucson, en el archivo del Museo Estatal de Arizona, ubicado en la Universidad de Arizona, la llevó a cabo Heiko Schmuck y, partiendo de ellas, trazó un esbozo biográfico basado en datos históricos para su tesis doctoral, que más tarde apareció publicada como libro (2004). Hausberger, sin embargo, ya ofrecía los datos biográficos esenciales de Segesser junto a los del resto de misioneros jesuitas de habla alemana, y presentaba la obra completa de Segesser, que registró de forma precisa en archivos. Podemos tomar aquí como referencia estos datos de manera fiable:

Philipp Segesser fue el tercero de los 17 hijos del concejal y regidor de Lucerna Heinrich Ludwig Segesser y de su mujer, Maria Katharina Rusconi. A la temprana edad de diez años, y siguiendo el modelo de San Francisco Javier, ya quería trabajar en la India como misionero, y así ingresó el 14 de octubre de 1708 en la orden de los Jesuitas de Landsberg, en la provincia del sur de Alemania. De 1719 a 1722 estudió, entre otros lugares, en Ingolstadt, donde fue ordenado como sacerdote el 8 de junio de 1721, y el 2 de febrero de 1726 hizo profesión de los cuatro votos (professio quattuor votorum). Ese mismo año fue elegido para ir a la misión de Paraguay, pero después fue sustituido por otro padre debido a la insatisfacción que con su trabajo tenía el general de la orden. Fue en mayo de 1729 cuando abandonó por primera vez su tierra natal para ir a México. Al año siguiente encontró su país de destino, donde coincidió con su compatriota de Lucerna Johann Anton Balthasar.

Hausberger no muestra en realidad ningún interés por las vivencias, si es que podemos denominarlas así, que Segesser tuvo en España, ya que su objetivo principal consistía en seguir la historia de las misiones jesuitas en el México colonial. Después de un largo período de espera, Segesser recibió por fin, a finales de marzo o principios de abril de 1729, la autorización para ir a la misión americana, algo que puede considerarse realmente poco habitual, teniendo en cuenta su, para aquella época, avanzada edad de cuarenta años. Además, las cartas nos revelan también que Segesser padecía cólicos y otras molestias corporales, que sin embargo no disuadieron a sus superiores para elegirlo para esta tarea. Su recorrido le llevó de Ellwangen a Múnich, de allí a Hall e Innsbruck, Trento y Génova (el 7 de junio), desde donde un barco trasladó al sacerdote y a sus compañeros a España. Atracaron el 3 de agosto en el puerto de Cádiz, donde, sin embargo, tuvieron que quedarse durante diez días en cuarentena sin salir del barco. Pero la flota que iba a América partió tan pronto que los Jesuitas no pudieron unirse a ellos, entre otras cosas porque algunos compañeros del grupo todavía no habían llegado a Cádiz. Para pasar de forma más amena este tiempo adicional de espera viajaron a Sevilla, donde había más posibilidades de alojamiento para todos (Schmuck, 2004: 102-109).

Segesser sufría de manera intensa, como todos los demás europeos del norte, bajo el calor sofocante, que no era en absoluto recomendable para su estado de salud; pero ello no le impidió escribir de forma asidua cartas a su casa e informar detalladamente sobre sus apreciaciones en Sevilla. Así, el 18 de octubre de 1729 comenta en primer lugar la construcción de la Casa de los Profesos:

Realmente todo está bastante bien en el Hospicio Indio de Sevilla, el cual fue construido para los misioneros indianos según el estilo español. Es, como los demás edificios en el resto de la ciudad, bastante chapado a la antigua siguiendo el estilo gótico.

Pero aún elogia más los jardines y los frutos que crecen en ellos, que dejan en la sombra todos los que él conocía hasta ahora en Alemania:

Tenemos aquí un hermoso jardín con limoneros y naranjos, casi tan altos como nuestros perales y aun más altos que nuestros manzanos, de los cuales cuelgan los frutos como si fueran uvas durante todo el año. Hasta ahora he comido durante este viaje más uvas de las que haya comido durante toda mi vida.

El vino español, por el contrario, es juzgado de forma crítica, pero muy probablemente se refiere a un vino de Oporto: «Sin embargo, el vino no es un malvasía o un moscatel, lo que allí solemos tomar como vino español, sino como un brandy, también por el olor, por lo que yo tomo agua y en todo el día apenas bebo un vasito de vino». Tan pronto como dirige su mirada a la cocina o al sótano, se siente horrorizado, como reconoce de manera descarada:

Sobre cómo y de qué manera cocinan los españoles habría mucho que decir, pero me temo que se les quitarían las ganas de comer si lo describiera de forma detallada. Ayer entré en la despensa y vi todo tipo de cosas que no deberían estar allí, junto a las viandas. Al lado de la manteca, o como ustedes dicen, del pringue, estaba el gorro del cocinero envuelto en pelo.

Segesser juzga con un desprecio considerable la formalidad con la que las personas se presentan en público, y que incluso temían llevar ropas sencillas en el trabajo:

He visto también otros artesanos, casi todos ellos extranjeros, porque ningún español se digna prestar ese servicio o trabajar en algo, incluso el campesino en el campo lleva su capa mientras ara, para parecer un español, por esa razón no se ve a nadie sin capa, salvo el oficial y los soldados que cruzan los callejones y pueden quizá esconder sus narices allí para evitar el olor que se percibe en las callejuelas.

Esta situación se ve empeorada por el hecho de que, como él señala, la basura doméstica es simplemente lanzada a la calle, aunque precisamente las mujeres transitaban de un lado a otro con largos remolques: «Todas las mujeres, y también los niños, llevan como las monjas, un velo negro en la cabeza, y sobre la falda, igual que algunos curas, llevan una larga cola, que se lava de lo lindo en los lodazales de excrementos».

En principio queda todo bajo una impresión algo fragmentaria, sin un análisis profundo o consideraciones sistemáticas, al igual que en muchos otros viajeros, a pesar de que Segesser pasó muchos meses en Sevilla y realizó estudios intensivos de lengua, como él destaca en una carta escrita en latín a su hermano el 26 de diciembre de 1729. Esto no parece tan sencillo, y así lo señala Segesser en una carta posterior escrita a su madre el 30 de enero de 1730: «Todos los que levantan una misión allí hablan español, excepto nosotros, alemanes, a la que no podremos contribuir mucho en la confesión, pero sí en el empeño por hablar, algo que sólo con el tiempo podremos conseguir». Al viajero alemán le llama especialmente la atención la cantidad de dulces de todo tipo que encuentra en Sevilla, de los cuales envía algunos a su familia: «Tienen que contener bastante mazapán» (carta a la madre del 20 de enero de 1730). Obviamente, Segesser tampoco pudo dejar de comentar el típico clima andaluz:

Hasta ahora no he visto nieve ni hielo, a pesar de que durante la noche, que a veces comienza a las cinco de la tarde y se extiende hasta las siete de la mañana, hace bastante fresco, otros días sin embargo, son tan cálidos como en mayo en Alemania y por eso pueden verse bonitas flores y arbustos en esta época (ibíd.).

El autor recurre una y otra vez a acontecimientos anecdóticos que adornan su relato epistolar. Entre ellos encontramos también referencias a pequeños regalos que podían adquirirse en Sevilla y que procedían de China y las Filipinas (ibíd.), lo que nos da una idea del comercio internacional que ya en aquel momento tenía lugar en España, incluso de objetos religiosos, algo de lo que también sacaban provecho los misioneros jesuitas y otros viajeros.

En primer lugar envío en este paquete, recubierto por fuera con tejido de lino cosido, seis imágenes votivas, las cuales han sido traídas de China por el Padre Procurador, que está destinado en las Islas Filipinas, y por el Padre Provincial de la provincia mejicana, y con las que he sido obsequiado recientemente por ambas partes.

Segesser se esforzaba por hacer partícipe a su familia con regularidad de sus experiencias a través de cartas y regalos, porque, de hecho, para él y para el resto de los suyos en Suiza, la Andalucía en la que se encontraba resultaba ser un mundo realmente extraño del que no dejaba de sorprenderse. En realidad, su atención se centraba de manera especial en aquellos objetos que, procedentes de Asia o de América, llegaban al mercado español y que en cierta forma le transmitían algo de su futura aventura en América. Por el contrario, las condiciones de España en sí misma las consideraba con bastante más desdén.

Es difícil valorar hasta qué punto su situación especial en la Casa de Profesos de Sevilla influyó en su punto de vista o si sus comentarios poseen de hecho un carácter representativo:

Todos los días, todos los santos días del antiguo y mismo modo, sólo el domingo tiene algo especial, en primer lugar nos dan una sopa y dentro un trocito de carne de cerdo asada, después queso Brie sin pan, pero bastante graso, en tercer lugar olla o carne de cordero con judías verdes y un pequeño trozo de manteca de cerdo, por encima cubierto con oliva o con cebollas para el fosfato, hasta aquí el tratamiento del domingo: nada de carne de ternera o de vacuno desde que estoy en España, tampoco he visto hasta ahora ningún asado, y sin embargo nos encontramos todos bien, por lo menos yo (carta a su hermano del 1 de mayo de 1730).

En cualquier caso, la algo aburrida rutina diaria influía en la percepción del mundo extraño de Andalucía, de tal modo que a menudo se veía obligado a contar en sus cartas situaciones irónicas o graciosas, como por ejemplo:

El otro día mientras paseaba y delante de mí transitaban algunas de esas mujeres con unas de esas colas, llegó un burro bien cargado pisando por encima del estiércol y no encontró otro lugar, que pisar con las cuatro patas encima de una de esas colas, lo que nos provocó tanto a mí como a los otros una carcajada.

En otro orden de cosas encontramos pequeñas apreciaciones como esta: «En España no se encuentra ni un libro en alemán, ni tan siquiera la Helvetica Sancta» (carta a la madre del 22 de mayo de 1730). Segesser se refiere a una colección de leyendas de santos que conocía de Suiza, pero que en el mercado editorial español no le había sido posible encontrar ni en español ni en alemán.

En general tenemos que ser prudentes con nuestra investigación, ya que Segesser descarga algo de su frustración y de su larga y vacía espera en su entorno social, y se mofa de los españoles de manera bastante injusta, como en el fondo él mismo reconoce: «Por lo demás no es agradable vivir aquí, a causa de esta aburrida espera aparece una mala satisfacción y uno no ve sino malas caras» (carta a la madre desde El Puerto de Santa María, el 4 de septiembre de 1730). Por otra parte encontramos quejas que sí están justificadas, y que incluso hoy serían pertinentes, cuando por ejemplo un suizo es identificado en España sin más como un alemán, porque allí no se distingue entre los diferentes dialectos:

Si hubiera tenido que hablar con él más a menudo, sin que me hubiera preguntado de dónde era, ya que creen que todos los alemanes proceden de los países del Imperio. Si no me hubiera hecho entender igualmente y le hubiera recomendado el mío (carta al hermano del 10 de septiembre de 1730).

Si por el contrario buscamos muestras potenciales de un contacto más estrecho y personal por parte de Segesser con los españoles, que ciertamente hubo de producirse, ya que aprendió bastante rápidamente la lengua, nos veremos decepcionados. Probablemente porque la perspectiva que domina sus cartas tiene que ver con sus preparativos para el viaje, con sus ejercicios religiosos y su estado emocional, y porque a través de las cartas lo que quiere es mantener, tanto como sea posible, el contacto estrecho con su familia, de manera que el mundo español queda muchas veces relegado a un segundo plano, a pesar de haber permanecido tanto tiempo en Sevilla.

OTROS MISIONEROS ALEMANES EN ESPAÑA: JOSEPH OCH E IGNACIO PFEFFERKORN

El padre Joseph Och (1725-1773), de ascendencia noble y originario de Würzburg, inició su gran viaje hacia el Nuevo Mundo en 1754, para desempeñar allí, en la misma zona que Segesser, su tarea como misionero. En un primer momento estaba previsto que fuera a Paraguay, pero debido a graves informes sobre el supuesto Rey de los Jesuitas, Nicolás, a sus superiores les pareció mejor desviarlo a México, donde asistió desde finales de año al padre Kaspar Stiger, que también procedía de Suiza y era muy amigo de Segesser. No obstante, Och empezó a padecer muy pronto considerables problemas de salud que lo convirtieron finalmente en un lisiado, hasta el punto de tener que renunciar formalmente en 1764 a su misión en Baseraca. Regresó a Europa después de la expulsión de los Jesuitas y más tarde redactó un amplio informe sobre Sonora que en 1809 fue publicado en Halle por el erudito Christoph Gottlieb von Murr (Hausberger, 261-265; Classen, 2000; Och, 1809).

Och se expresa de manera mucho más detallada que Segesser sobre sus experiencias durante el viaje hacia y por España y nos proporciona incluso descripciones de ciudades bastante exactas, como por ejemplo, de Cartagena y su puerto, que considera como uno de los más bonitos del mundo (8). Además, tenemos noticia de aspectos más insignificantes o más importantes que tienen que ver con sus contactos personales, sin que por ello tengamos que entrar en todos los detalles, pero que se refieren especialmente a Cádiz y al Puerto de Santa María. Al igual que Segesser y otros misioneros, Och y sus camaradas se aburrían durante la larga espera hasta que les fuera permitido navegar hasta América:

No teníamos otra cosa que hacer que aprender la lengua española, porque los españoles no son grandes amantes del latín, y aún menos soportaban cuando hablábamos en alemán entre nosotros. La lengua alemana la consideran una lengua de herejes y por eso nos decían siempre: ¡Hablen ustedes en cristiano! (12-13).

En un diccionario descubrió incluso la definición de Germanía como una lengua de bellacos o gitanos (13), pero igualmente se calumniaba abiertamente en España a los bohemios y a los checos, que en un diccionario francés eran definidos igual que los artistas (13), lo que según Och podía suponer un malentendido. En oposición a esto elogia el autor la belleza de la lengua española, que se asemejaba mucho al latín y era fácil de aprender (13). Con gran admiración describe Och la costa y la zona poblada de vegetación a sus orillas, de la que le llaman especialmente la atención los naranjos (14-15).

Tanto Cádiz como Sevilla constituyen puntos importantes en la descripción del viaje de Och, concentrándose especialmente en la arquitectura, los precios de los alquileres, la producción de azulejos y la reputación de ambas ciudades para el resto de los españoles. De la misma manera que se ve obligado a elogiar Cádiz y Sevilla, reniega también de las miserables condiciones del viaje, ya que apenas se encuentran posadas u hospederías donde poder alojarse o descansar (17). El autor se muestra enojado por las míseras condiciones y por los precios excesivos y concluye: «De esta manera se le quitan a uno las ganas de viajar a España» (19).

Och nos ofrece también un enfático relato del gran terremoto de 1755 y del posterior tsunami, como diríamos hoy en día. Detalla cuidadosamente precios, mercancías y otros aspectos económicos que están relacionados con el comercio entre España y el Nuevo Mundo. Observa especialmente el considerable margen de ganancia que los comerciantes consiguen con el vino: «Ahí se ve claramente qué útil y lucrativo es para España el comercio en la India, qué sumas de dinero tan asombrosas son conseguidas allí y por qué los españoles, celosamente, quieren excluir a otras naciones de este comercio» (28).

Toda la atención de los padres jesuitas está puesta, naturalmente, en los esfuerzos para ser embarcados tan pronto como sea posible y ponerse en marcha rumbo a México. Pero los impedimentos burocráticos por parte de los funcionarios españoles despiertan al satírico que Och lleva dentro, que se burla de todo ese minucioso procedimiento que se lleva a cabo en el puerto a la hora de registrar los cuerpos: «Ningún carnicero inspecciona un ternero como nosotros fuimos mirados y remirados por estos señores» (29). Al mismo tiempo informa Och de violentos ataques por parte del pueblo a todo el grupo de jesuitas, cuyo desalojo del barco fue confundido con una supuesta huida de todo el clero, lo que a su vez fue visto como una confirmación de una terrible profecía:

Los de fe más débil, la gente llana acostumbrada a antiguos cuentos, cuando vieron tantos jesuitas salir de una vez, imaginaron que éramos los padres del Colegio y que queríamos ponernos a salvo del peligro y poner pies en polvorosa, y dejarlos a ellos ante tanta necesidad en la estacada (28, recte 30).

Cuando por fin se deshizo el malentendido, todo el pueblo rompió alegremente a reír: «Estaban exultantes, nos deseaban mucha suerte en el viaje y nos dejaron zarpar» (31).

Lo que todo este retraso significó realmente para los padres jesuitas fue que casi perdieron la oportunidad de partir, ya que el nivel del agua del mar era en ese momento el adecuado y, de haberse demorado más la salida, este podría haber bajado, y ello habría hecho difícil, o incluso imposible, el zarpar. Además, surgieron una serie de complicaciones con el capitán, con la tripulación del barco y con un numeroso grupo de viajeros negros. Todo ello lo describe Och muy vivamente y arroja una luz significativa sobre las condiciones de viaje desde España a América. Condiciones, sin embargo, que no son de nuestro interés en este trabajo.

Ignacio Pfefferkorn (1725-1795), nacido en Mannheim (Hausberger, 267-269), aporta asimismo información detallada sobre las relaciones entre los misioneros y los españoles, aunque se limita a aquellos con los que ya había coincidido en México y de los cuales la mayoría ya no podían ser considerados españoles de pura raza, sino descendientes de matrimonios mixtos. Pero incluso en este nuevo contexto parece haber habido tensiones, como así lo apuntan las apreciaciones de Pfefferkorn, que los critica sin excepción como personas poco fiables, incrédulas y entregadas al vicio:

Entre ellos... se encuentran no pocos, los cuales, ¡desgraciadamente!, no tienen temor de Dios, viven apenas sin religión alguna, y a través de su ejemplo impío pervierten a los indios débiles, recién convertidos al cristianismo, y los empujan a menudo a hacer sus mismas maldades (Descripción del paisaje de Sonora, II, p. 420).

De manera global critica el autor la pereza generalizada de los españoles, entre los que incluye a los de la península Ibérica: «No se le puede exigir a ningún español que haga un viaje a pie, por corto que éste sea. Tan sólo una media hora de viaje ya sería razón para la queja» (II, p. 430).