- -

- 100%

- +

© Василий Попков, 2025

ISBN 978-5-0068-4138-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

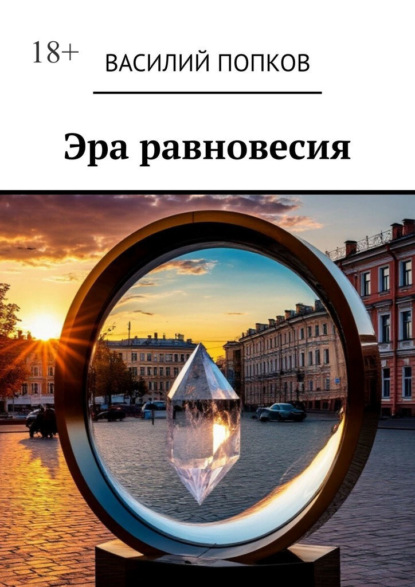

Эра равновесия

Глава 1. Открытие Прохорова

Лаборатория Михаила Прохорова была местом, где время текло по иным законам, а реальность искажалась, подчиняясь фанатичной воле своего создателя. Она располагалась на заброшенном этаже некогда футуристического технопарка «Сколково-2», проекта, обанкротившегося еще до своего завершения. Стеклянные стены и хромированные панели, оставшиеся в наследство от блестящего будущего, которое так и не наступило, теперь служили лишь фоном для хаоса, больше напоминавшего алхимическую мастерскую эпохи Возрождения, пересаженную в тело ультрасовременного, но мертвого организма.

Повсюду царил хаотичный беспорядок, понятный только одному человеку. На дорогостоящих оптических столах, предназначенных для юстировки лазеров, лежали груды необработанных природных кристаллов – горный хрусталь с Урала, аметисты с Кольского полуострова, исландские шпаты. Они соседствовали с микроскопами последнего поколения и паяльными станциями с компьютерным управлением. Стеклянные колбы и реторты, купленные по сходной цене у антиквара, стояли рядом с цилиндрическими вакуумными камерами. Стены были завешаны не мониторами, а чертежами, выполненными тушью на пожелтевшем от времени пергаменте. Рядом висели распечатки сложнейших математических выкладок и спектрограмм. На полках, стиснутые между томами по квантовой механике и общей теории относительности, пылились древние фолианты по оптике, трактаты по кристаллографии и философские работы, от Платона до русских космистов. Атмосфера была густой и тяжелой, пропахшей озоном от паяльника, пылью от старых книг и едва уловимым, горьковатым ароматом перегоревших микросхем и человеческого отчаяния.

В центре этого буйства материи и мысли, заваленный испещренными формулами досками и горой исписанных бумаг, сидел за столом тот самый человек, чья воля поддерживала это странное равновесие. Михаил Прохоров. Гениальный инженер-оптик, чья фамилия стала для него одновременно и благословением, пробуждавшим смутный интерес, и проклятием, вызывавшим усмешки: «А, тот самый сумасшедший Прохоров». Ему было около сорока, но выглядел он старше своих лет. Лицо, некогда, должно быть, красивое и одухотворенное, теперь было изможденным, с резкими чертами, подчеркнутыми глубокими тенями под глазами. Волосы, когда-то густые и темные, теперь были седыми у висков и неопрятно торчали в разные стороны, будто он постоянно хватал себя за них в моменты отчаяния или концентрации.

Он не спал трое суток. Его сознание висело на тонкой нити, протянутой над пропастью истощения, но глаза горели лихорадочным, почти безумным блеском. Это был не огонь одержимости. Его пальцы, длинные и тонкие, были исцарапаны и порезаны осколками кристаллов, которые он так старательно шлифовал и гранил. На его когда-то белоснежном халате красовалось пятно от пролитого три дня назад холодного кофе, а также следы прикосновений машинного масла, флюса и химических реактивов.

Но он был близок к открытию. Ближе, чем когда-либо за последние пятнадцать лет безумных, никем не понятых и не финансируемых изысканий. Пятнадцать лет насмешек, унижений, жизни на грани нищеты, отказов в грантах и презрительных взглядов бывших коллег, ушедших в коммерческие проекты. Все это должно было вот-вот окупиться.

– Ложь рассеивается, – бормотал он, тонкой отверткой совершая микронные повороты юстировочного винта на массивной станине своего аппарата. – Ложь – это шум. Помехи. Энтропия в чистом виде. Диссипация энергии. А правда… – он замолкал, прищуриваясь, чтобы проверить соосность линз, – правда – это когерентный свет. Абсолютный порядок. Лазер. Чистая, несжатая информация. Фундамент.

Его теория, над которой в открытую смеялись все – от седых академиков, видевших в нем выскочку-дилетанта, до бывших коллег по цеху, считавших его спятившим гением, – была проста до гениальности. Или гениальна до простоты.

Михаил отвергал общепринятую парадигму, рассматривавшую свет лишь как поток фотонов, несущих энергию. Для него свет был первичным носителем информации о самой структуре мироздания. Каждый луч, отраженный от любого объекта, прошедший через любую среду, содержал в себе не просто данные о длине волны и интенсивности. Он нес «отпечаток» своей истории, своей природы, своей сущностной чистоты. Ложь, искажение, неискренность, заблуждение – все это, по мнению Прохорова, вносило диссонанс в эту изначальную чистоту, уменьшало энергетическую плотность света, рассеивало его, превращало из лучезарного потока в тусклую завесу хаоса.

Его детище, «Солнечный Катализатор», был не просто банальным фотоэлементом, какими были забиты крыши домов. Это был сложнейший оптический резонатор, система линз, призм и поляризаторов, настроенная на определенную, высшую «частоту истины». Сердцем устройства был идеально ограненный кристалл горного хрусталя, добытый им самим в глухих, безлюдных районах Урала, в месте, где, как он верил, природа оставалась нетронутой и, следовательно, чистой. Этот кристалл должен был выступать не полупроводником, как в традиционных солнечных батареях, а своего рода «фильтром совести», резонатором, отсекающим любые информационные примеси лжи и пропускающим только когерентный поток чистой правды.

Михаил сделал последний, едва заметный поворот. Раздался негромкий щелчок. В лаборатории было душно, системы кондиционирования давно вышли из строя, и он не находил ни времени, ни денег на их починку. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как в легкие входит спертый, тяжелый воздух, и подключил выходные клеммы «Солнечного Катализатора» к небольшой буферной батарее, которая, в свою очередь, питала обычную настольную светодиодную лампу на его рабочем столе. Логика проверки была проста и элегантна: если Катализатор не будет вырабатывать достаточного количества энергии, лампа, отключенная от сети, должна была погаснуть. Если же его безумная теория верна…

Он на мгновение оторвался от аппарата и подошел к дальней белой стене, единственной чистой поверхности во всей лаборатории. На ней одиноко висел предмет, не имевший отношения к науке, – старый, пожелтевший от времени и хрупкий, как крыло мотылька, лист бумаги. На нем был текст, написанный чернилами изящным, старомодным почерком его прадеда, тоже ученого-одиночки, химика, сгинувшего в лагерях во времена Большого Террора. Это была не формула, не расчет, а цитата, которую прадед переписал в свой дневник в день рождения Михаила, уже предчувствуя, что не увидит взросления правнука: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Для Михаила эти слова были не религиозным догматом, а научным императивом. Познание истины было целью. Свобода – следствием. И он был на пороге.

Он повернулся к «Солнечному Катализатору». Он не молился. Он был ученым, плотью от плоти века рационализма. Но в этот момент его слепая вера в мощь человеческого разума и его почти мистическая, иррациональная убежденность в своей правоте слились воедино, создавая странный, напряженный коктейль.

– Работай, – прошептал он, и в этом шепоте было все: мольба, приказ, отчаянная надежда.

Он направил приемную апертуру устройства на лист с цитатой. Луч утреннего солнца, пробивавшийся сквозь грязный стеклянный купол технопарка, упал на линзу-концентратор, прошел через череду призм, которые разложили его на спектр, а затем сфокусировали на сердцевине кристалла. Кристалл на мгновение вспыхнул, пропустив через себя свет, и тот, преломленный и измененный, лег на пожелтевшую бумагу, освещая знакомые, выцветшие слова: «…и истина сделает вас свободными».

Ничего не произошло.

Тишина. Только слышно было тяжелое дыхание Михаила и отдаленный гул города за стенами технопарка. Лампа на столе продолжала гореть ровным, скучным светом, питаемая энергией батареи.

Сердце Михаила упало, превратившись в комок обжигающей боли где-то в районе желудка. Еще одна неудача. Очередная. Последняя? Годы работы. Жизнь, потраченная впустую. Насмешники оказались правы. Он был сумасшедшим. Одержимым неудачником. Горечь подступила к горлу. Он уже готов был выругаться, с грохотом швырнуть на пол этот бессмысленный аппарат, разнести в щепки свою алхимическую мастерскую, пойти и напиться до беспамятства в первом же попавшемся баре, как вдруг…

Сначала изменился свет. Лампа на его столе, которая должна была гаснуть, вдруг вспыхнула. Не просто стала ярче. Она вспыхнула с неестественной, ослепительной, почти белой яркостью, залив всю лабораторию светом, который был каким-то… чистым. Нестерпимо чистым. В нем не было ни теплого желтого оттенка ламп накаливания, ни холодной синевы светодиодов. Это был свет-абсолют, свет-первопринцип. Он не освещал предметы, а, казалось, пронизывал их насквозь, выявляя саму их суть. Пятно на халате Прохорова стало выглядеть не просто грязным, а кощунственным, искажающим гармонию. Пыль на оптических столах казалась воплощенным грехом.

И тогда, движимый инстинктом, Михаил посмотрел на измерительные приборы, подключенные к выходу Катализатора.

Он не поверил своим глазам. Стрелки аналоговых вольтметров и амперметров зашкаливали, упершись в ограничители. Цифры на жидкокристаллических дисплеях взлетели до значений, которые физически не могли быть достигнуты от крошечного кристалла и пучка солнечного света, прошедшего через грязное стекло. Он потряс один из приборов, думая, что тот сломался. Но нет. Все показывали одно и то же. Коэффициент полезного действия системы, который он вывел на отдельный монитор, существенно превысил сто процентов!

Это было невозможно. Это нарушало все известные законы термодинамики, всю классическую электродинамику, всю квантовую механику в ее общепринятой интерпретации. Закон сохранения энергии был опровергнут и отброшен, как ненужный хлам.

Приборы не лгали. Они, в отличие от людей, лгать не умели.

Михаил Прохоров медленно опустился на колени прямо на пыльный пол. Он не смеялся, не плакал, не кричал от восторга. Он просто стоял на коленях, не в силах оторвать взгляд от сияющей лампы и безумных цифр на дисплеях. Он смотрел на них так, как смотрят на чудо. На явление, которое не укладывается в картину мира и перекраивает ее заново.

Он открыл новый источник энергии. Он открыл новый физический принцип. Он открыл даже нечто большее. Он открыл, что Правда, сама по себе, в ее экзистенциальном, моральном, сущностном понимании, является фундаментальной силой вселенной. Такой же основополагающей, как гравитация или электромагнетизм. Силой, которую можно уловить, сфокусировать и преобразовать в чистую, неограниченную энергию.

Он сидел так, может быть, минуту, может быть, час. Время потеряло смысл. Потом его взгляд упал на лист с цитатой, все еще освещенный лучом Катализатора. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

Теперь он понял эти слова по-новому. Свобода от нужды. Свобода от лжи. Свобода от энергетической зависимости, которая вела к войнам, коррупции и неравенству. Он держал в руках ключ к утопии. К миру, где технология будет напрямую зависеть от морали. Где грех станет синонимом технической неполадки, а добродетель – источником света и тепла.

Медленно поднявшись с колен, он подошел к аппарату и осторожно, почти с благоговением, перевел его в ждущий режим. Лампа погасла, и лабораторию вновь заполнил тусклый свет дня. Но для Михаила мир уже никогда не будет прежним.

Начиналась новая эра. Эра Абсолютной Правды. Никто, включая самого Прохорова, с его исцарапанными руками и горящими глазами пророка, не мог тогда представить, какую неизмеримую, какую страшную цену придется заплатить человечеству за этот дар. Он видел лишь сияющую вершину, но не различал кровавых троп, ведущих к ней, и бездны, зияющей по ту сторону.

Глава 2. Энергия Истины

Первые месяцы после открытия напоминали не научную революцию, а стихийное бедствие, обрушившееся на голову одного, совершенно не готового к этому человека. Лаборатория Михаила Прохорова, еще вчера бывшая тихим, заброшенным убежищем для сумасшедшего гения, превратилась в эпицентр мирового шторма. Ее осадили, взяли в кольцо и штурмовали все, кто обладал хоть капей влияния или любопытства.

Сначала пришли репортеры. Как стервятники, учуявшие падаль сенсации. Они ломились в двери, дежурили у входа, запускали дроны с камерами к грязным окнам. Их заголовки сменяли друг друга с калейдоскопической скоростью: «Одиночка из Сколково бросил вызов Эйнштейну!», «Мошенник или гений? Загадка Прохорова», «Вечный двигатель? Ученые в ярости!». Потом, когда независимые эксперты из Академии Наук, скрепя сердце и перепроверив все двадцать раз, подтвердили: да, КПД зашкаливает, законы термодинамики в их классическом виде здесь не работают, – тон изменился. «Российский ученый перевернул мир!», «Прохоров – новый Ньютон?», «Эра бесплатной энергии наступила!».

А затем подтянулись серьезные игроки. Ученые с мировыми именами, их глаза горели смесью зависти и жадного интереса. Бизнесмены в дорогих костюмах, видевшие в «Солнечном Катализаторе» ключ к мировому господству на энергорынке. И, наконец, самые пугающие – правительственные агенты в неброских плащах, чьи лица не выражали ничего, кроме холодной, официальной целесообразности. Они говорили мало, смотрели пристально и пахли властью.

Михаила выдернули из его привычной жизни, как зуб. Его лабораторию опечатали, объявив объектом стратегического значения. Самого его переселили в стерильный, напичканный камерами и датчиками бункер под Москвой, где под руководством военных и ученых из спецлабораторий началась работа над практическим применением открытия.

Сам принцип работы Катализатора, как выяснилось, был до гениальности прост в теории и невероятно, безумно сложен в практической реализации. Кристалл в сердце прибора – его теперь официально называли «Кристаллом Истины» – выступал не полупроводником, а резонатором. Он не преобразовывал энергию света в электричество напрямую. Он вибрировал с частотой, соответствующей «информационной чистоте» поступающего на него светового сигнала. И эта чистота определялась не длиной волны или интенсивностью, а его сущностным, почти метафизическим содержанием. Катализатор был не машиной, а своего рода мостом между физическим миром и миром смыслов.

В стерильных условиях подземного комплекса, окруженный лучшими умами страны, которые теперь смотрели на него не как на сумасшедшего, а как на пророка, Прохоров быстро сформулировал эмпирические законы, легшие в основу новой науки – «этической энергетики» или «алетологии» (от греческого «алетейя» – истина).

Закон Прямой Правды: Чем чище, прямее и недвусмысленнее информация, используемая для «подпитки» Катализатора, тем выше выход энергии. Идеальным источником были математические формулы, аксиомы, неопровержимые, задокументированные исторические факты, лишенные интерпретации. Свет, отраженный от страницы с теоремой Пифагора, давал стабильный, мощный поток. Та же страница с намеренно вкравшейся опечаткой вызывала резкий спад.

Закон Контекстуальной Чистоты: Правда, служащая добру, созиданию, единству, давала больший энергетический выход, чем та же самая правда, используемая для зла, раздора или разрушения. Катализатор каким-то непостижимым образом «чувствовал» намерение, контекст применения информации. Запись признания преступника, раскаивающегося в содеянном, была мощнее, чем холодный протокол его же показаний, данных под давлением.

Закон Эмоционального Резонанса: Правда, подкрепленная искренней, чистой эмоцией (любовью, состраданием, радостью открытия, благодарностью), была на порядок мощнее сухой, безэмоциональной констатации факта. Катализатор реагировал на энергию души, заключенную в слове или образе.

Но обратная сторона этой идиллии была столь же фундаментальна и пугающа. Ложь, даже самая малая, невинная, вносила диссонанс. Она была подобна крупинке песка, попавшей в шестеренки идеально отлаженного хронометра. Она не просто не давала энергии – она отравляла систему, требовала дополнительных затрат на ее «очистку».

Были проведены тысячи контролируемых экспериментов. Катализатор подключали к самым разным источникам информации.

Текст Конституции страны, направленный на светочувствительный сенсор, давал стабильный, мощный поток энергии, достаточный для питания небольшого жилого квартала.

Прямая трансляция свидетельских показаний в суде, где люди, под присягой, говорили чистую правду, также показывала высокие, хотя и более волатильные результаты.

Научная диссертация, блестящая по форме, но основанная на частично подтасованных данных, вызывала резкое падение КПД до нуля, а затем и уход в минус, как только луч сканера доходил до сфальсифицированных графиков.

Роман, художественный вымысел, даже гениальный, заставлял приборы показывать отрицательные значения – устройство начинало потреблять энергию из сети, «отравленное» самой сутью вымысла, который Катализатор воспринимал как утонченную ложь.

Протокол допроса, где следователь намеренно лгал подследственному, все же давал энергию (ибо сам факт лжи является истиной), но втрое меньшую, чем если бы он говорил правду, и сопровождался неприятным, диссонирующим гудением, выводившим из строя чувствительную аппаратуру.

Это открытие перевернуло все с ног на голову. Внезапно, в одночасье, оказалось, что истина имеет не только моральную, философскую, но и конкретную, измеримую энергетическую ценность. Она стала количественной величиной, как литр бензина или киловатт-час. Ее можно было добывать, накапливать в кристаллических аккумуляторах и… тратить. Рынок, экономика, сама основа цивилизации затрещали по швам.

Первые работающие промышленные модели Катализаторов, размером с автомобильный двигатель, начали появляться в крупных научных центрах, правительственных учреждениях и штаб-квартирах корпораций. Они питали энергией целые здания. И люди, работавшие в этих зданиях, начали замечать странные, побочные эффекты. У них проходили застарелые мигрени, вызванные внутренним напряжением. Улучшалось настроение, исчезала немотивированная тревожность. Конфликты, если и возникали, то разрешались быстрее и спокойнее, будто сама атмосфера способствовала ясности. Пространство вокруг Катализаторов как бы «очищалось» от психического негатива, становясь зоной психологического комфорта и продуктивной ясности мысли. Это явление назвали «Эффектом Ореола».

Ложь, в свою очередь, стала не просто грехом, нарушением социального договора. Она стала расточительством. Экономическим преступлением. Вредительством. Каждый солгавший человек в буквальном смысле слова «крал» энергию у общества, снижая КПД ближайшего Катализатора, вызывая скачки напряжения и, как выяснилось позже, испытывая физический дискомфорт – головную боль, тошноту, чувство опустошенности, будто сама реальность отторгала его.

Человечество стояло на пороге утопии, основанной на абсолютной прозрачности и честности. Мира без вранья, без манипуляций, мира, где добро было не абстракцией, а источником света и тепла. Но мир, построенный на фундаменте одной лишь голой, неприкрытой правды, очень скоро начал проявлять свои трещины. Он оказался стерильным, безжалостным и по-своему бесчеловечным. И первыми это на своей шкуре почувствовали не политики и не бизнесмены, а обычные люди, пытавшиеся лгать по старой, доброй привычке – из вежливости, из сострадания, чтобы не ранить чувства близких. Их ждало жестокое разочарование.

Одним из таких людей была Анна, жена Михаила Прохорова. Они были вместе десять лет, и их брак, как и любой другой, был соткан из тысяч маленьких недомолвок, умалчиваний и безобидных, спасительных неправд. «Тебе очень идет эта прическа, дорогая». «Нет, я не устала, давай сходим в кино». «Конечно, твой суп восхитителен». Это был социальный клей, смазка, позволявшая отношениям двигаться вперед без скрежета.

Когда Михаила переместили в подземный комплекс, ей выделили квартиру в том же охраняемом городке. Она могла видеть его раз в неделю, под присмотром психологов и службы безопасности. Их свидания происходили в стерильной, белой комнате с диваном, столом и двумя стаканами воды.

В одну из таких встреч Анна, стараясь поддержать мужа, выглядевшего измученным и постаревшим на десять лет, сказала: «Все хорошо, Миша. Я справляюсь. Деньги присылают, квартира прекрасная. Не волнуйся за нас».

Она говорила это с улыбкой, глядя ему прямо в глаза. Но она лгала. Она была в панике. Ее преследовали журналисты, ее выгнали с работы («во избежание рисков утечки информации»), она скучала по своему дому, по своей старой жизни, и она до смерти боялась за мужа, за того одержимого человека, которого она когда-то полюбила и которого теперь превращали в икону, в символ, в государственную собственность.

И в этот момент в комнате погас свет. Вернее, не погас, а померк. Лампы дневного света, питавшиеся от расположенного этажом ниже опытного Катализатора, вдруг потускнели, их яркость упала вдвое, наполнив комнату тревожным, больничным полумраком. Одновременно раздался тихий, но противный гул, исходивший отовсюду и ниоткуда сразу, будто вибрировали сами стены.

Михаил вздрогнул и посмотрел на жену. Не с упреком, а с внезапным, холодным пониманием.

– Ты солгала, – тихо сказал он. Не как муж, а как ученый, констатирующий факт.

Анна почувствовала, как ее бросает в жар. Стыд, злость и страх смешались в ней в один клубок. Да, она солгала! Но она сделала это для него! Чтобы его не расстраивать! Это была ложь во спасение, ложь из любви!

– Я… я просто не хотела тебя беспокоить, – прошептала она, и голос ее дрогнул.

– Не имеет значения, – его голос был безжизненным. – Мотив не очищает ложь. Она вносит диссонанс. Ты видишь? – он кивком указал на тусклый свет. – Это твои слова. Твоя энергия. Вернее, ее отсутствие. Ты буквально отняла свет у этого помещения.

В этот момент Анна увидела в его глазах не мужа, а фанатика. Человека, для которого ее любовь, ее забота, ее человеческая слабость были лишь переменной в уравнении, погрешностью в эксперименте. Это было страшнее, чем любая ложь, которую она могла бы произнести.

Где-то за стеной зазвучала сирена, и через несколько секунд свет вернулся в норму. Инженеры, дежурившие у Катализатора, стабилизировали ситуацию. Но что-то в их отношениях, в самой ткани их доверия, было безвозвратно повреждено. Правда, обнаженная и лишенная покровов, оказалась страшнее и разрушительнее любой, самой изощренной лжи.

Анна встала, не в силах больше смотреть на него.

– Мне пора, – сказала она глухо и вышла из комнаты, не обернувшись.

Михаил сидел один в стерильной белизне. Он чувствовал пустоту и холод. Его разум ликовал – его теория работала безупречно даже в такой тонкой сфере, как человеческие отношения. Но его сердце, то самое, что когда-то подсказало ему цитату прадеда, сжималось от непонятной, мучительной боли. Он открыл источник бесконечной энергии, но впервые задумался, сможет ли он сам выдержать тот ослепительный, безжалостный свет, который выпустил на волю. Утопия, основанная на правде, требовала своей первой жертвы. И этой жертвой становилось все человеческое, слишком человеческое – сострадание, такт, сама возможность сомнения. Мир начинал делиться на тех, кто мог жить в сиянии абсолютной истины, и тех, кто предпочитал оставаться в тени.

Глава 3. Первые Трещины

Год, прошедший с момента открытия Прохорова, стал временем великого перелома. «Солнечные Катализаторы» перестали быть диковинкой для кучки избранных ученых и сильных мира сего, хранимой за бронированными дверями секретных лабораторий. Началась эра их массового, поточного производства. Гигантские государственно-частные конгломераты, в одночасье переориентировавшиеся с нефти и газа на «алетологию», как окрестили новую науку, выбросили на рынок первые бытовые модели.

Они уже не походили на хитросплетения линз и проводов из первоначальной лаборатории Прохорова. Это были лаконичные, отполированные до зеркального блеска устройства, размером и формой напоминающие обычный домашний котел или мощную аудиоколонку. Их корпуса, выполненные из матового металла и ударопрочного стекла, скрывали сложнейшую начинку, сердцем которой по-прежнему оставался «Кристалл Истины». Научились синтезировать их искусственно, в автоклавах высокого давления, выращивая идеальные структуры из расплава кварца с добавлением редкоземельных элементов. Это позволило снизить стоимость, хотя знатоки и эстеты по-прежнему ценили природные кристаллы, добытые в сакральных, с их точки зрения, точках планеты – на Урале, в Тибете, в Патагонии. Считалось, что они обладают большей «глубиной», стабильностью и давали чуть более «теплую», мягкую энергию.