Новый Арбат

- -

- 100%

- +

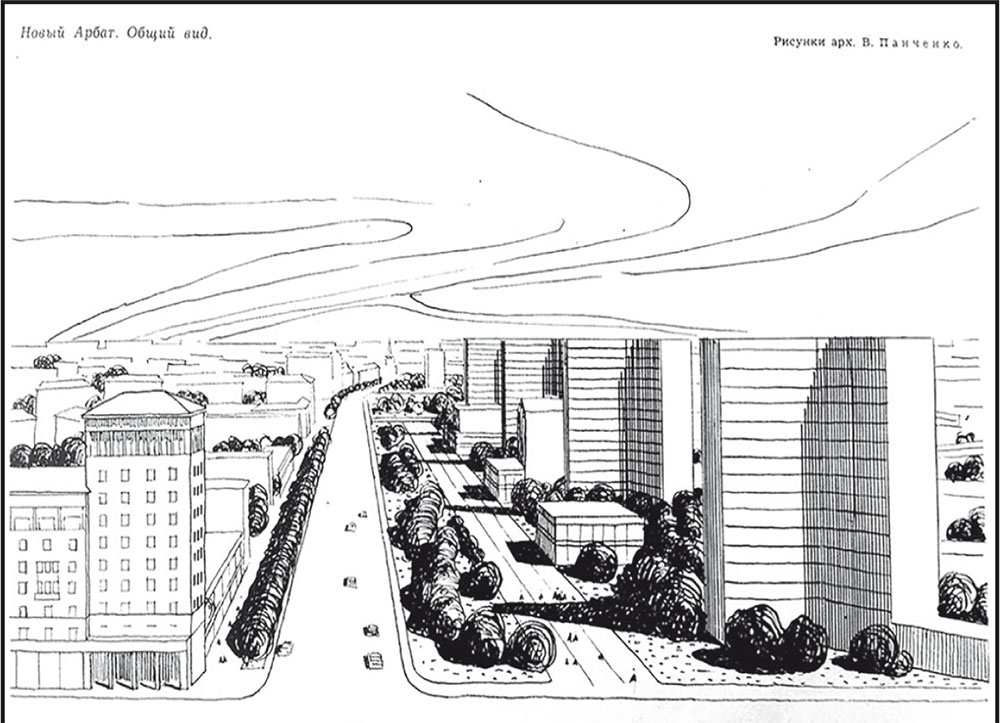

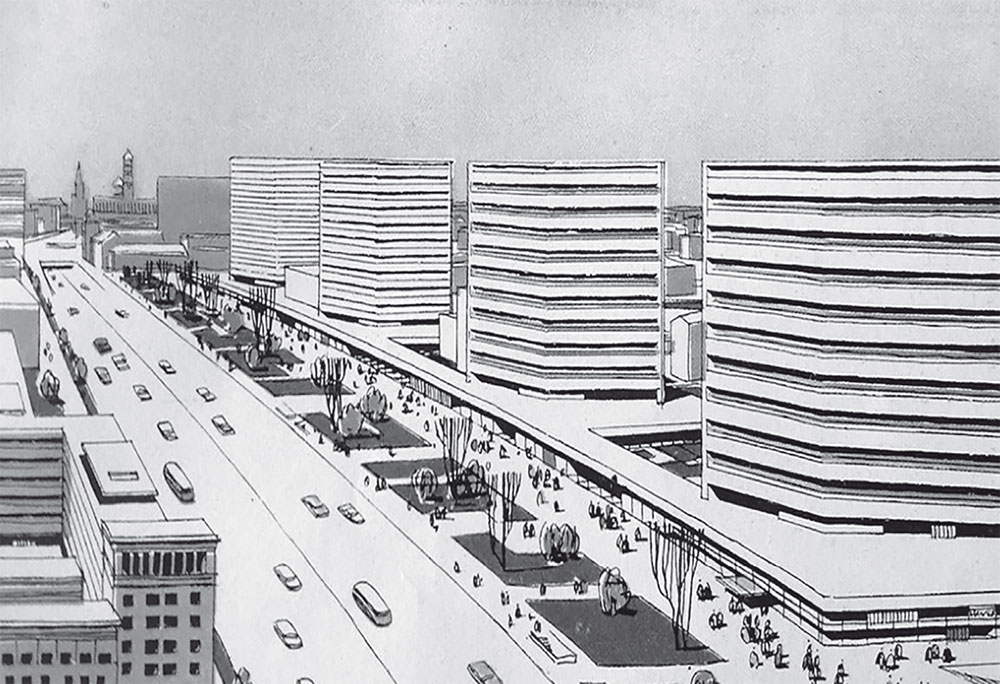

Варианты застройки Нового Арбата, начало 1960-х годов (по материалам журнала «Архитектура и строительство Москвы»)

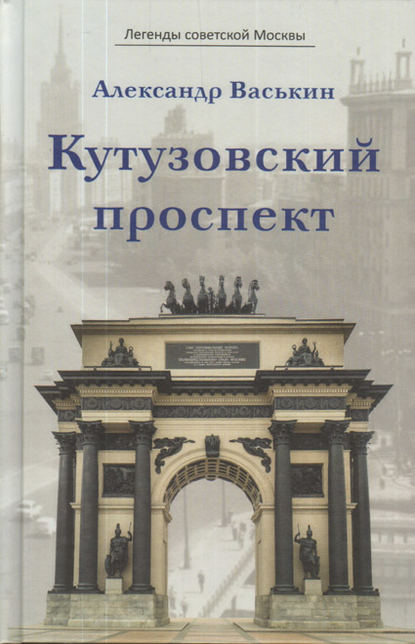

Под стать эпохе, запомнившейся своими хрущевками, новоарбатские небоскребы должны были наполниться малогабаритными квартирами для молодых семейных москвичей. Предлагалось также застроить Новый Арбат домами меньшей этажности – не более семи этажей, что, несомненно, было бы куда менее вычурно, нежели сейчас, когда огромные «книжки» торчат у всех на виду, как три тополя на Плющихе (в данном случае – четыре). Интересным было предложение и о размещении в новоарбатских высотках гостиниц, которых всегда не хватало в столице.

По окончательному проекту, утвержденному летом 1962 года, нечетную сторону Нового Арбата от Арбатского переулка до Садового кольца должны были занять четыре «дома-книжки» высотой в 26 этажей, объединенные одним массивным стилобатом длиной 800 метров, два надземных этажа которого (а есть еще и подземные) отдали под общественные нужды. Здесь и нашли место для вспомянутых нами «Новоарбатского» гастронома, парикмахерской «Чародейка», салона модной женской одежды «Москвичка», магазинов «Синтетика», «Юпитер» и цветочного «Незабудка», кафе «Ангара», «Жигули», «Бирюса», «Валдай», «Печора», ресторана «Арбат», предприятий бытового обслуживания, транспортного агентства и даже Института красоты.

Широкая пешеходная полоса с газонами и скамейками позволяла организовать в теплое время года и новое общественное пространство, в т. ч. летние кафе с отдельно стоящими столиками и зонтиками. Таким образом формировалась и новая зона отдыха.

На другой стороне проспекта проект предусматривал сооружение пяти отдельно стоящих 24-этажных каркасно-панельных жилых башен, рассчитанных более чем на 170 квартир каждая. Первые этажи зданий также отвели под торговлю и кафе. Здесь же – два больших магазина («Хлеб» и «Дом книги»), а также кинотеатр «Октябрь» – самый крупный в СССР. Два его кинозала – Большой и Малый – в совокупности готовы были принять почти три тысячи зрителей. Сегодня интерес представляет мозаичное панно на фасаде кинотеатра на революционную тему, авторы – художники А. Васнецов, Н. Андронов, В. Эльконин.

За новой застройкой спрятались каким-то чудом уцелевшие доходные дома начала века и старинные особнячки, в т. ч. дом-музей Михаила Лермонтова. Здесь до сих пор очень сильно ощущается контраст между Москвой заповедной и чужеродной застройкой 1960-х годов.

Однако, перед тем как строить Арбат Новый, следовало избавиться от почти половины Арбата Старого. Владимир Потресов рассказывает о начале разрушения родных пенатов: «В сентябре 1962 года дом наш буквально содрогнулся от грохота. О том, что переулки между Арбатом и Поварской обречены, говорили давно, частично даже выселены были жильцы, но все как-то не верилось. Отец быстро зарядил пленкой фотоаппарат и выскочил на улицу. Я последовал за ним. Через проходной двор до Собачьей площадки рукой было подать. Все пространство заволокло пылью. Скрипя и вздрагивая, желтый кран оторвал от земли чугунный шар, медленно отвел в сторону и, пустив клуб сизого дыма, с размаху ударил в стену деревянного особняка, как раз напротив Дома композиторов… Вот после меткого удара шар-бабой рухнула стена, просела крыша, и, словно тяжкий выдох, из-под останков дома вывалился белесый вал векового праха. Жители окрестных домов, собравшиеся у заграждения, невольно отпрянули. Наступила тишина, лишь кран, опустив заляпанный шар, урчал на холостых оборотах. Отец, забравшись на крыльцо Дома композиторов, снимал панораму. А я разглядывал лица людей. Кто-то не скрывал радости, предвкушая квартирку в черемушкинской пятиэтажке, но кто-то осознал вдруг, что никогда уже не будет того Старого Арбата, сердцем которого была Собачья площадка. Хоть прошли десятки лет, я словно сейчас вижу этот образец гармоничного городского пространства между Арбатом, „дипломатической“ Поварской и загруженным Садовым кольцом, потому что пересекал площадку на пути в школу, а по вечерам гулял с редкой белой овчаркой Тайной…

Деревянные домики легко рассыпались под ударами чугунного шара, дольше держался Дом композиторов – двухэтажный кирпичный особняк с чудесными залами и каминами. В соседнем с ним доме некогда жила мать Ленина, и хоть идеологические устои были крепки, пожертвовали и этим символом ради светлой мечты о новом. В считанные месяцы с лица Москвы исчезли Кречетниковский, Кривоникольский и Дурновский переулки, порушены оказались Николопесковские, Серебряный, Годеиновский, Трубниковский и Борисоглебский. Но главное – власти как бы включили зеленый свет дальнейшим сносам в заповедном районе, которые не останавливаются до сих пор». Если уж ленинское мемориальное место не пожалели, чего уж говорить о зданиях, где жили менее политизированные граждане…

Электропровода на старой фотографии напоминают нам о том, что когда-то по Новому Арбату ездил троллейбус

Свидетели масштабно организованного варварства, удивляясь скорости, с коей разрушалось привычное за полтора века «жизненное пространство», шептались, что, видать, технику-то согнали со всей Москвы. И правда: ломать – не строить.

Иные теряли семейные гнезда, а режиссер (и в то время актер Вахтанговского театра) Юрий Любимов пострадал в буквальном смысле – во время строительных работ. Шел он себе по улице из родного Щукинского училища, где ставил со студентами спектакль по Бертольду Брехту «Добрый человек из Сезуана», и вдруг… «Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: „Да пошли они… плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!“».

Но желание закончить постановку оказалось сильнее физической боли – Юрий Петрович позднее скажет, что «этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали – уж если говорить правду – что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем – я порвал связки и ходил с ним». Из спектакля родился театр Любимова – знаменитая Таганка. Неисповедимы пути Господни.

Об информационной «поддержке» будущего проспекта и массовой агитации среди населения, которая осуществлялась со страниц газет и экранов телевизоров, вспоминает фотохудожник Екатерина Рождественская: «Строительство Калининского проспекта вызывало слишком много споров… Выходили передачи по телевидению, в которых важные дяди рассказывали, что новый проспект с небоскребами – уникальный и таких в мире нет, строители и инженеры гордились особо прочными стальными каркасами, которые применялись при возведении этих высотных зданий, архитекторы – удобной и продуманной планировкой жилых квартир, художники – передовым оформлением магазинных площадей, озеленители – новым способом рулонной укладки газона, в общем, кто чем. Но все вместе – Калининским проспектом. Все усилия были направлены на то, чтобы притушить недовольство общественности и всколыхнуть гордость за Советскую страну, за ударников коммунистического труда, которые всегда в первых рядах, за единственно правильный путь – путь к светлому будущему, то есть к коммунизму». Я бы даже немного усилил – не «притушить», а придушить недовольство общественности. Вероятно, Новый Арбат также должен был привести к коммунизму – пока еще не для всех, а только для советской номенклатуры…

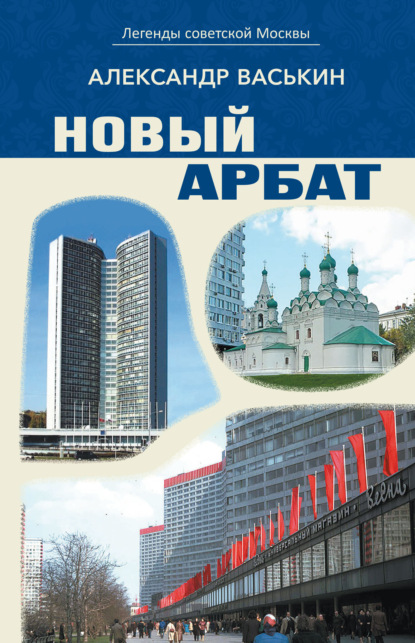

Сроком окончания строительства обозначили 1967-й год, когда исполнялось 50 лет Советской власти. Золотой юбилей. Дата солидная, громкая. Тут стесняться не следует. И, в общем, построили все довольно быстро – к 1963 году уложили дорожное полотно, а к 1968-му закончилось возведение большей части запланированных объектов. В 1970 году на Новом Арбате уже работали магазины и кафе. В итоге все пришло к тому, что мы видим сегодня: вполне себе безликие многоэтажные дома, выставленные в ряд, как костяшки домино, вдоль всего проспекта и не претендующие на оригинальность. И уж тем более не связанные ни с самой нашей древней столицей, ни со старинным районом Москвы – Арбатом. Подобное уместно было бы при строительстве на пустовавшем ранее месте, но никак не в заповедной части города. Напрашивается аналогия с московским Сити, построенным уже в наше время. Но он-то вырос не под боком у Кремля!

Однако есть и иная точка зрения, согласно которой проспект – это никакая не «вставная челюсть», а «новый крупный фрагмент городской среды, где единому замыслу подчинено все – от общего направления пространственной структуры до деталей благоустройства и рекламы». Кто бы сомневался.

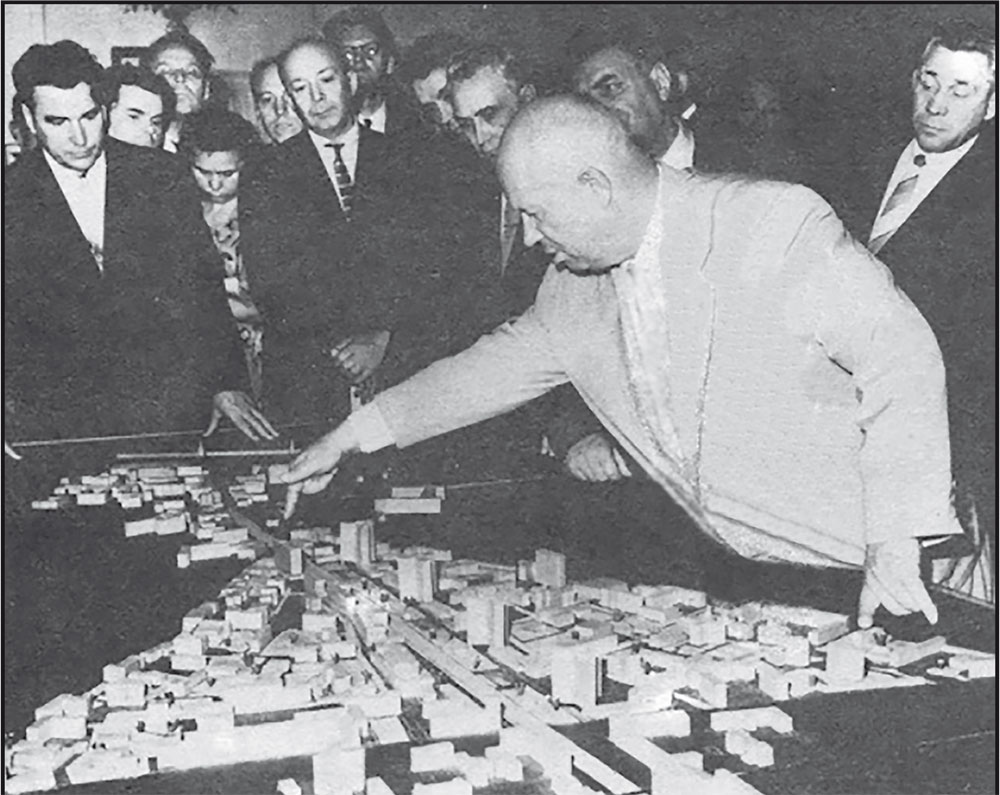

Никита Хрущев лично утвердил проект строительства, с которым затем ознакомили и всех остальных советских граждан

Официально отстроенный проспект Калинина – «новый культурный, административный и деловой центр» – подавался как свидетельство больших успехов советских архитекторов, идущих в ногу со временем и воплощающих лучшие мировые тенденции в градостроительстве. Если отбросить в сторону эстетику (хотя, как это сделать – непонятно), то с технической точки зрения «строительство Калининского проспекта стало первым в СССР опытом применения унифицированного каркаса и сборных панелей при строительстве общественных зданий, возводимых по индивидуальным проектам». Кроме того, «проспект продолжил трансформацию центра Москвы в многолучевое функциональное пространство» в духе конструктивизма, функционализма, модернизма и идей самого Ле Корбюзье. В качестве доказательства международного значения достигнутых успехов предъявляли награду, присужденную в конце 1966 года парижским Центром архитектурных исследований.

Бытовало и такое мнение, что Новый Арбат есть не что иное, как проявление новаторства, навеянного с Запада через открытую на некоторое время идеологическую форточку. Ведь доселе так «у нас» не строили, а значит, новый проспект следствие оттепели (и не только в архитектуре). И потому строительство Нового Арбата стоит в ряду с такими важнейшими в культурной сфере событиями, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, Международный конкурс имени П.И. Чайковского 1958 года, Американская выставка в Сокольниках 1959 года. Все это способствовало ослаблению холодной войны, приоткрытию железного занавеса, в общем, укреплению дружбы народов. А ради такого дела можно и «какую-то» там Собачью площадку закатать под асфальт. И даже дом, где бывал… страшно сказать… сам вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Чего уж там, главное, чтобы не было войны. Так полагала определенная часть населения, в основном советской молодежи, для которой Новый Арбат превратился в «два километра Бродвея».

Вот, например, что пишут Петр Вайль и Александр Генис в книге «60-е. Мир советского человека», расценивая возникновение Нового Арбата как прогрессивное явление: «Тогда Куба стала совсем советской. В пивных расшифровывали ее имя: Коммунизм У Берегов Америки. Фиделя звали Федей. А главное – 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюрократы и чиновники – им противодействовали демократичные коммунисты Западного полушария. Сталинисты зажимали новое искусство – Фидель нес абстракционизм в массы. Наши лидеры бубнили по бумажке – их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном „Дружба народов“ – из Гаваны пришла идея Нового Арбата». При чем здесь Куба? «Куба – любовь моя», – распевали тогда по советскому радио. И почему бы не взять на вооружение некоторые черты кубинской столицы – Гаваны? Это даже с идеологической точки зрения было верно. Гораздо лучше, чем, например, воспользоваться опытом Стокгольма и других европейских капиталистических столиц, где в это время также наблюдается интерес к модернизму в архитектуре.

Возникновение проспекта Калинина неожиданно явило собою еще и культурный феномен, вдохновивший представителей творческих профессий на создание новых произведений. Художники поспешили со своими мольбертами запечатлеть открывшуюся перспективу. Не остались в долгу и поэты. Например, Владимир Высоцкий сочинил «Песню-сказку о старом доме на Новом Арбате», начинавшуюся следующим образом:

Стоял тот дом, всем жителям знакомый —Ведь он уже два века простоял,Но вот его назначили для слома,Жильцы давно уехали из дома,Но дом пока стоял…Холодно, холодно, холодно в доме.Парадное давно не открывалось,Мальчишки окна выбили уже,И штукатурка всюду осыпалась,Но что-то в этом доме оставалосьНа третьем этаже…

В конце концов дом сломали «с маху гирею по крыше».

А Владимир Соколов написал в 1967 году целую романтическую балладу – Новоарбатскую:

Ташкентской пыльюВполне реальнойАрбат накрылоМемориальный.Здесь жили-были,Вершили подвиги,Швырнули бомбуЦаризму под ноги.Смыт перекрестокС домами этимиВзрывной волноюЧрез полстолетия.Находят кольца.А было – здание.Твои оконцаИ опоздания.Но вот! У зданийАрбата нового,Вблизи блистанийКольца Садового,Пройдя сквозь сыростьДревесной оголи,ОстановиласьКарета Гоголя.Он спрыгнул, прячаСебя в крылатку,На ту – Собачью —Прошел площадку.

«Прогрызание» Нового Арбата

Поэт сумел отразить в этом стихотворении два громких события тех лет – землетрясение в Ташкенте и разрушение «мемориального» Арбата. Противопоставив первое (природное) – второму (рукотворному). И смело проведя тем самым параллель, убеждающую читателя в непредсказуемости последствий теперь уже нравственного «землетрясения».

А какова была реакция москвичей (и не только) на происходящее? Возмущались все – и те, кому предстояло покинуть обжитые с детства арбатские переулочки, и те, кого принято называть представителями культурной общественности. Приведем лишь несколько мнений – наиболее характерных.

Астроном и житель Трубниковского переулка Александр Гурштейн тоскует, прежде всего, по Собачьей площадке: «Главной достопримечательностью арбатских переулков на этом направлении была Собачья площадка – ностальгический реликт послепожарной патриархальной Москвы с треугольной площадью и неработающим фонтанчиком, бессердечно закатанными под асфальт при строительстве Нового Арбата». С чем нельзя не согласиться, ибо на Собачьей площадке сходилось слишком много путей, коими шли самые разные люди – писатели, ученые, художники, артисты. «На Собачьей площадке было покойно, и Хомяковский дом хмурился степенно и солидно», – читаем мы в романе «Сивцев Вражек» Михаила Осоргина, упоминающего про дом известного славянофила Алексея Хомякова, к которому захаживали Аксаковы, Киреевские, Чаадаев и многие другие. В доме Хомякова после 1917 года устроили музей сороковых годов XIX века, а позднее разместили музыкальную школу имени Гнесиных.

На Собачьей площадке у Сергея Соболевского гостил Александр Пушкин, читая здесь поэму «Борис Годунов». Соболевский – бывший однокашник младшего брата поэта Льва Пушкина по Благородному пансиону. Именно Соболевскому суждено будет стать «путеводителем» и главным доверенным лицом Александра Сергеевича в Москве. Приехав в родной город 19 декабря 1826 года, Пушкин поселится именно у Соболевского на Собачьей площадке. Зимою и весной 1827 года Пушкин жил здесь, не всегда оставаясь довольным: «Наша съезжая в исправности – частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера», – из письма Петру Каверину от 18 февраля 1827 года (нашей съезжей поэт называет квартиру Соболевского на Собачьей площадке). Узнав, что Сергей Александрович собирается за границу, Пушкин решит подарить ему свой портрет. Однако до 1827 года Александра Сергеевича рисовали всего несколько раз, и тогда, как писал Соболевский Погодину, «портрет Александр Сергеевич заказал Тропинину для меня и подарил мне его на память в золоченой великолепной рамке». Знаменитый портрет, в отличие от Собачьей площадки, сохранился.

Прошли годы после смерти Пушкина, и Соболевский вновь приехал на свою бывшую квартиру и описал, как узнал «дом Ринкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин; сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок. Видим на ней вывеску: продажа вина и прочее… Вылезли из возка и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин и где заседал Александр Сергеевич… Вот где стояла кровать его, на которой подле него родила моя датская сука, с детьми которой он так нежно возился и нянчился впоследствии; вот то место, где он выронил (к счастию – что не в кабинете императора) свои стихотворения о повешенных, что с час времени так его беспокоило, пока они не нашлись!!! Вот где собирались Веневитинов, Киреевский, Шевырев, вы, я и другие знаменитые мужи, вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!! Кабатчик, принявший нас с почтением (должным таким посетителям, которые вылезли из экипажа), очень был удивлен нашему хождению по комнатам заведения. На вопрос мой: „слыхал ли он о Пушкине?“ он сказал утвердительно, но что-то заикаясь. Мы ему растолковали, кто был Пушкин; мне кажется, что он не понял.

На Собачьей площадке квартировал Александр Пушкин, (худ. П. Соколов, 1836)

Сергей Соболевский, приютивший великого русского поэта в 1826 году (худ. К. Брюллов, 1832)

Советую газетчику обратить внимание публики на этот кабак. В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: здесь жил Пушкин! – и в углу бы написали: здесь спал Пушкин! – и так далее».

Строки эти обращены были к Михаилу Погодину, отвечавшему: «Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 годах, помню его письменный стол между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского с надписью: „ученику-победителю от побежденного учителя“. Помню диван в другой комнате, где за вкусным завтраком (хозяин был мастер этого дела) начал он читать мою „Русую косу“, первую повесть, написанную в 24-м году и помещенную в „Северных цветах“, и, дойдя до места, в начале, где один молодой человек сказал другому любителю словесности, чтоб вызвать его из задумчивости: „Жуковский перевел Байронову Мазепу,– вскрикнул с восторгом: „Как! Жуковский перевел Мазепу!““ Там переписал я ему его Мазепу, поэму, которая после получила имя „Полтавы“. Там, при мне, получил он письмо от генерала Бенкендорфа с разрешением напечатать некоторые стихотворения и отложить другие. В этом письме говорилось о песнях о Стеньке Разине. Пушкин отдал его мне, и оно у меня цело. Туда привез я ему с почты „Бориса Годунова“. Однажды пришли мы к нему рано с Шевыревым за стихотворениями для „Московского вестника“, чтобы застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи, – и приехал при нас. Помню, как нам было неловко… Все это и многое другое надо бы мне было записать, но где же взять времени? Меня ждет еще Гоголь…».

Надежда Соболевского, что на доме когда-то «сделают» надпись, мол, там жил великий русский поэт, не оправдалась. Надписи были, но другого толка и смысла – кабак, керосиновая лавка, «Хозтовары», впрочем, весьма популярные у арбатцев, передававших из поколения в поколение историю о том, что «здесь бывал Пушкин».

Видели на Собачьей площадке и Гоголя. «В Москве жил я у старого приятеля моего, Д.С. Протопопова, на Собачьей площадке. Раз вдруг подъезжает к дому красивая карета, и из нее выходит Гоголь. Я рассказал ему, что мой хозяин может доставить ему много материалов для изучения России, потому что долго жил в разных губерниях и по службе имел частые сношения с народом. Гоголь изъявил желание познакомиться с Протопоповым, но в тот раз это было невозможно, так как приятель мой был в это самое время хотя и дома, но занят по должности», – вспоминал Яков Грот.

И это все были живые люди, а сколько захаживало сюда исключительно литературных персонажей! Это и герои тургеневского романа «Дым», а также повести Владимира Соллогуба «Тарантас» и романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Александр Гурштейн, называя свой Новый Арбат «большой архитектурной нелепостью», вспоминает, как лицезрел здесь самого товарища Хрущева, прибывшего полюбоваться стройкой и подбодрить участников сноса: «Об охране культурно-исторического наследия города никто из властьимущих в то время не размышлял. Хрущев – в долгополом габардиновом пальто до пят – лично приезжал сюда подстегивать строителей. Я однажды видел его там. Он стоял среди пыли и строительного мусора, видимо, мечтая о коммунистической улице будущего. Получилось не очень, – также как и со строительством самого коммунизма». Это уж точно.

Искусствовед и художник Владимир Десятников 6 марта 1967 года отметил в дневнике: «Общество охраны памятников хоть и создано, но покушений на русскую старину никак не стало меньше. При этом всякий раз норовят ударить под дых. При Никите Хрущеве была затея разобрать одно прясло Кремлевской стены от Троицкой башни в направлении Боровицкой, чтобы народ-де торжественно мог войти по беломраморной лестнице в посохинский Дворец Съездов. Услужливые компаньоны Михаила Посохина проект быстренько состряпали, но восставшая общественность не допустила кощунства над святыней. Теперь все тот же Посохин, но уже в ранге свежеиспеченного члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Ленинской премии, застраивает проспект Калинина и прилегающие переулки таким образом, чтобы под многоэтажными мастодонтами похоронить самую поэтическую часть центра Москвы. И опять общественность восстала. Снова мы ходим, собирая под нашей петицией подписи именитых русских людей – Л.М. Леонова, А.А. Пластова, П.Д. Барановского, Б.А. Рыбакова, П.Д. Корина – в защиту памятников Отечества. Собственно, а у кого, как ни у своих, мы можем найти понимание?».

Собачья площадка с фонтаном в центре и извозчиками…

Тот самый фонтан, 1910-е годы

Какой любопытный факт про снос кремлевской стены! Оказывается, кому-то из советских зодчих не давала покоя слава Василия Баженова, по совету которого в 1771 году Екатерина II велела разобрать часть кремлевской стены вдоль Москвы-реки опять же для сооружения парадной лестницы. Потом все пришлось восстанавливать. А сняли уже самого Баженова.

А коллективные письма при Хрущеве вошли в моду. Казалось, что если под тем или иным воззванием поместится как можно больше известных фамилий – академиков, писателей, артистов, то к гласу общественности прислушаются. Письма были двух видов: инспирированные «сверху» (там же и составленные) и инициированные «снизу». Последние представляют наибольший интерес, ибо выражают, как правило, мнение несогласных с официальной точкой зрения.

Одним из тех, кто противился разрушению Приарбатья, был академик, известный физик и либерал по своим взглядам (коих он не скрывал) Петр Капица, к нему и отправился Владимир Десятников. Петр Леонидович работал тогда директором Института физических проблем АН СССР: «Я протянул напечатанную на двух страницах нашу петицию. Капица прочитал и, не говоря ни слова, поставил свою подпись». При этом гость сказал: «Главное, не промолчать, чтобы они знали, что мы отслеживаем их преступные дела». И далее Десятников поведал, что «Петр Дмитриевич Барановский еще с конца двадцатых годов ведет поминальник, куда записывает имена наиболее ретивых ниспровергателей русского национального наследия», которых следует со временем «пригвоздить к позорному столбу». Вот, оказывается, как оно…

Несмотря на огромный моральный авторитет Капицы, письмо не помогло, а лишь привело к ожесточению в борьбе за сохранение старой Москвы. 16 апреля 1968 года литератор Юлия Сидур записала в дневнике ходящие по городу слухи, что «будто бы на Посохина какие-то архитекторы написали жалобу в ЦК, и их за это исключили из партии». А тех, кого из партии исключить было невозможно (поскольку в эту самую партию их следовало сначала принять), уже ничего не останавливало – они готовы были на все…