- -

- 100%

- +

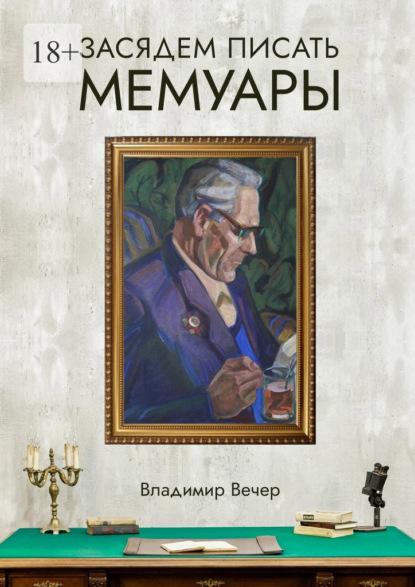

© Владимир Вечер, 2025

ISBN 978-5-0067-3507-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЗАСЯДЕМ ПИСАТЬ МЕМУАРЫ

Отец мой долго оттягивал выход на пенсию, хотя уже давно выработал

необходимый трудовой стаж. Он не представлял, чем будет заниматься осенью, зимой, и весной – такими долгими в наших краях.

_Летом понятно – дача, а зимой что мне делать?

_Пиши мемуары – пошутил я, а потом подумал, а ведь правда хорошо бы отцу попробовать, ведь ему есть что вспомнить и о чём рассказать.

Немного пожил отец на заслуженном отдыхе. Ничем не болевший всю трудовую жизнь, кроме простуды, вдруг подвергся то одной, то другой болезням. И это случалось в основном осенью и зимой – как предчувствовал, видимо, заранее. Летом здоровью, как не странно, способствовала дача, которую и дачей было трудно назвать.

Когда отец скончался, то мама обратила моё внимание на пачку бумаг, блокнотов, еженедельников и вырезок из газет. Говорила, что с выходом на пенсию отец часто, но не подолгу, а лишь когда позволяло самочувствие что-то писал.

Когда я начал разбирать эту пачку, то понял, что мой намёк на мемуары отец воспринял всерьёз. Своим каллиграфическим почерком, привычно кратким информативным слогом он излагал свои мысли.

События из жизни, эпизоды с личным участием, беседы … – всё кратко. так, что в конце каждого текста не хватало одной фразы: «Доклад окончен!».

Я несколько раз обращался к этим его заметкам, когда писал свои. И только, когда сам «набил руку», решил написать мемуары за моего отца.

Отсутствие полного и подробного текста рукописи воспоминаний отца я постарался восполнить своим повествованием от первого лица с опорой на написанные им заметки, наброски, черновики, материалы газетных вырезок и мою о нём память.

Палатка и поезд наш временный дом,

И кузов полуторки старой.

Лет сорок побродим ещё, а потом

Засядем писать мемуары!

Вевчеренков Пётр Максимович родился 7 июля 1925 года, с. Кукушки

Кукушкинского с/с Исетского р-на Омской (ныне Тюменской) обл.

1

Архивных данных о первых переселенцах в Сибирь мало.

Острог Исетский на левом берегу р. Исеть основан по указанию Тобольского воеводы в 1645 г. Основателем с. Исетское считается казак Давид Андреев.

Село Кукушки основано в 1670 г. староверами переселившимися в Сибирь из Вологды в результате церковного раскола инициированного патриархом Никоном.

В 1760 году Сенат с Санкт-Петербурге изд. Указ позволявший

помещикам отправлять неугодных крепостных в Сибирь.

И не суть важно на период окончания правления императрицы Елизаветы или императора Петра-II, правившего с 1760 по 1762, пришлось это волеизъявление, но Указ ознаменовал начало государственной политики заселения Сибири русскими людьми. В период правления Екатерины- II (1762 – 1796 гг.) переселение продолжилось с перерывами на знаменитые сражения по завоеванию Черноморского побережья и покорение крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачёва. Тогда же крестьян бежавших в Сибирь от ига крепостного права высочайшим повелением было указано не возвращать назад их владельцам.

Если в первой половине Х1Х столетия было сослано

в Сибирь 300 тысяч человек, то во вторую в период 1861—1898 гг. уже 500 тысяч. В Тобольскую и Томскую губернии направлялась основная масса административных ссыльных и ссыльных на житие. Эта основная масса ссыльных попала в Сибирь внесудебным порядком: это высланные по приговорам сельских и мещанских обществ, удалены «по распоряжению правительства» за политические преступления.

В Восточную Сибирь отбирались ссыльные по суду каторжане, ссыльнопоселенцы и бродяги. Понятно, чтобы сбежать оттуда было намного трудней.

Переселение шло пешим ходом по главному Московскому тракту ещё малообжитому, только начавшем покрываться станциями для санно-тележного проезда государственных служащих в отдалённые части страны.

Административные ссыльные переселялись семьями со скарбом

при поддержке государства в период Столыпинских экономических

реформ. Ссыльным трудно было на месте причисления (подселения) завести хозяйство. Их встречало недружелюбное отношение

администрации, настороженность местного населения. Не учитывалось имеется-ли у того или другого крестьянского общества свободная земля. Крайняя бедность старожильческих обществ не давала возможности вновь прибывшим ссыльным освоить даже выделенную им землю, обзавестись скотом и сельскохозяйственным инвентарём.

Дабы исключить ухудшение условий проживания старожилов число ссыльных, приселяемых к старожильческим селениям, не должно было превышать 1/5 населения, затем вынуждены были увеличить плотность до 1/3.

2

В начале XIX века, толи был сослан, толи бежал от крепостника, короче пришёл в Тобольскую губернию Ялуторовский уезд с. Кукушки наш предок Никита. По сохранившейся семейной легенде, а документов никаких не имеется, звали его Никита Вевчеренко.

Рассуждений о необычной нашей фамилии я слышал немало. Чаще склоняются к тому, что ошибся приходской писарь, когда записывал переселенца в церковную книгу.

Имеет место быть и вот такая версия происхождения моей фамилии:

Фамилия имеет явное украинское или белорусское

происхождение. Вiвчаренко – вивчар (пастух по-украински).

Учитывая то, что село было основано и долгое время заселено

исключительно староверами, фамилию переделали на русский манер. Украины, как Российского региона тогда не существовало.

Были Белоруссия и Малороссия, а пограничные территории на Западных рубежах прозывались окраинами – украины. Отсюда и пошли украинцы – жители украин.

Исетская провинция насчитывала два десятка сельских поселений, работали 35 кузней, многочисленные плотники, бочкари, колёсники и конечно крестьяне растившие хлеб и разводившие домашних животных. Строили и большие парусные лодки, т.к. р. Исеть была судоходной и перевоз товаров осуществлялся в основном по воде.

В начале XIX века в Исетской провинции имелось 17 церквей из них 6 каменных. До настоящего времени сохранилась только церковь в Слободе Бешкиль (село ведёт начало с 1782 г.).

Была построена церковь деревянная и в с. Кукушки, иначе прозывалось бы поселение деревней. Староверческие Кукушки продолжали долгое время держаться особнячком от новых поселений. Ссыльных принудительно подселяли, но староверческие династии не пускали в свои семьи чужаков. Так возникла и постепенно обрусела наша семья в селе Кукушки, переведя и фамилию на русский язык – Вевчеренковы.

Из за этой необычной фамилии постоянно» доставалось» по жизни моему отцу. И я это прекрасно понимаю, когда и мне при каждом новом знакомстве, называя свою фамилию, приходится многократно повторять её по слогам. Вот и сейчас набираю на клавиатуре Вевчеренков, а программа Word подчёркивает слово красным цветом напоминая о грамматической ошибке. Стоит набрать Вечеренков, Вечерков, Вечерников – нет ошибки.

Но видимо Вевчеренковы, оказались тёртыми калачами если за

два столетия ни на букву не исправили свою фамилию.

3

Сибирь для ссыльного ненавистная мачеха и никакими силами его в ней не удержать – заявлял крупный государственный чиновник.

80 процентов мужчин прибывало в Сибирь одинокими. По архивным данным на конец Х1Х века в Ялуторовском округе Тобольской губернии сбегало до 40 процентов ссыльных.

По сведениям собранным в конце 90-х гг. Главным тюремным управлением, на 1 января 1898 г. на всей территории Сибири, включая и Сахалин находилось 298577 ссыльных, из которых в Тобольской губернии было 106093 (35,53%), Томской-38334 (12,83%), Енисейской – 51019 (17,13%), Иркутской – 71800 (24,01%), Забайкальской области – 14395 (4,82%), Якутской – 5177 (1,73%), Амурской – 670 (0,23%), Приморской – 2117 (0,71%), и на о. Сахалин – 8963 (3,01%). (В подсчёт не вошли ссыльнокаторжные и члены семей ссыльных.) Таким образом в Западной Сибири находилось 48,36% ссыльных, в Восточной Сибири – 47,69 и на Дальнем Востоке – 3,95%. В Западной Сибири по числу ссыльных выделялась Тобольская, а в Восточной – Иркутская губернии. Преобладающая часть ссыльных, зарегистрированных в Западной Сибири, относилась к сосланным на житие и административным ссыльным, в Восточной Сибири – к ссыльнопоселенцам. Общее число учтённых в это время каторжан составляло 10688 чел., большая часть их была водворена в Восточную Сибирь и на о. Сахалин. В процентном соотношении ссыльных ко всему населению разных губерний и областей Сибири на 1897 г. неодинаково. В целом по Сибири – 5,21%., а в Тобольской губернии наибольшее – 7,4%.

4

В начале XX века Первая мировая война, Революционные события и гражданская война не обошли стороной и наш район. Моему отцу, Вевчеренкову Максиму Васильевичу, в 1914 году было уже 37 лет и к тому же кузнецы имели бронь от призыва. Старшему сыну, Василию, исполнилось 18 лет в 1917 году и принимал ли нет он участие в Гражданской войне, за белых или за красных я не знаю. Тиф, холеру – этих непременных спутников войн и революций заносило и в наши глубоко тыловые районы.

А ещё у нас в Западной Сибири в 1921 году было большое крестьянское так называемое кулацко-эсеровское восстание.

Молодое рабоче-крестьянское правительство направляло в деревни Красные продотряды и забирало у крестьян хлеб, чтобы кормить голодающее городское население. После кровопролитной Гражданской войны работа промышленности была дезорганизована, товарно-денежные отношения практически отсутствовали.

Крестьяне же не хотели отдавать зерно даром. Недавно освобождённые Красными от Белой армии адмирала Колчака, крестьяне вновь подвергались

принудительной хлебосдаче и восстали. Восстание было жестоко подавлено Красными войсками.

В процессе политики создания колхозов и «ликвидации кулачества как класс», также пострадало много крестьянских семей. В Западной Сибири крестьяне никогда крепостными не были, семьи старожилов были довольно зажиточными, так что вместе с кулаками пострадали и середняки.

Может быть это и было причиной ранней кончины моей матери в 1926 году в возрасте 45 лет.

Ещё в школьные годы я задавался вопросом:_Почему разрушены церкви в наших сибирских городах и сёлах, либо используются под склады, изредка под клубы?

В годы Гражданской войны, при подавлении крестьянского восстания, при осуществлении государственной политики борьбы с религией,

все церкви были пожжены, разбиты, разграблены, а ведь они помимо православных обрядов ещё вели и перепись населения. И наверное мало что было передано и сохранилось в госархиве. Я много раз собирался обратиться в областной архив, чтобы изучить свою родословную.

Но однажды запросив в Тобольском архиве переданные на хранение сведения по Тобольскому НХК после его переименования в АО, потом в ООО, я не получил сведений о «вредном стаже» для начисления досрочной пенсии. Несколько лет стажа пропало – ну да ладно. Поэтому желания обращаться в архив уже нет. Стараюсь получать как можно больше информации расспросами родственников.

5

Родительский дом, семью и детство я опишу, как смогу.

Даты жизни моих родственников, кроме отца и старшего брата Михаила, называю примерно, но близко к истине.

Мой отец, Максим Васильевич Вевчеренков, родился в с. Кукушки 01 февраля 1877 году, умер 6 марта 1967г. Его отец, мой дед, Василий Никитович Вевчеренков (ориентир. годы жизни 1854—1920), а дед моего отца и мой прадед, Никита Вевчеренко (примерно 1820- 1875 гг.).

Моя мать Екатерина Вевчеренкова, девичью фамилию не помню родилась в 1881 году и умерла в 1926 году, когда мне был всего один год от роду.

За совместную жизнь у них было 4 сына и дочь.

Старший сын Василий Вечеренков (1899—1937гг.) скончался по болезни.

Михаил Максимович Вевчеренков, мой старший брат родился в 1912году и умер в 1988г.; дочь Анна (1916—1935гг.); Александр (1918—1941гг.) погиб в первые дни войны служа на границе.

Я был младшим в семье, родился 7июля 1925 года, получил имя Пётр, рано лишился матери и материнской любви не знал, может от этого и рост мой был невысок.

Фактически мамой для меня была сестра Анна, которая трагически погибла в 18 лет. В начале лета 1935 года она везла на телеге мешки с картошкой и переезжая через речку вброд телега опрокинулась придавив сестру. Помочь было некому и Аня утонула – просто захлебнулась. И речка-то неглубокая, фактически ручей без названия, но разливалась по весне.

– — – — – — – — —

Наше родословное древо по отцовской линии я составил по запискам отца, по рассказам моей тёти, Пеи Анфаловны (Пеи Павловны) Вевчеренковой (Рябиковой) – жены старшего брата отца, Михаила Максимовича, и более позднему знакомству с моей дальней роднёй посредством общения в социальных сетях интернета.

Анкудин Яковлевич Вевчеренкоав,1905г.р., Григорий Яковлевич Вевчеренков,1926г.р.., Пётр Максимович Вевчеренков,1925гр., Фёдор Маркелович Вевчеренков,1911г.р. – погиб, Фёдор Прокопьевич Вевчеренков, 1918г.р. погиб – в немецком концлагере.

Нет на стенде Михаила Прокопьевича Вевчеренкова,1924г.р.– погиб, Александра Максимовича Вевчеренкова,1918г.р.– погиб.

Из семерых призванных на войну вернулись лишь трое.

Вот информация из интернета:

Сегодня доподлинно известно, что из деревни Кукушки, что в Исетском районе, ушли на фронт четверо мужчин, носивших одинаковую фамилию ― Вевчеренков. Вообще-то из Кукушек ушло на войну гораздо больше народу, может, были среди них и другие Вевчеренковы, но за этих четверых мы ручаемся.

Федор Маркелович, 1911 года рождения.

Федор Прокопьевич, 1918 года.

Александр Максимович, 1918 года.

Михаил Прокопьевич, 1924-го.

А началось расследование с крохотного, в четыре строки, упоминания в исетской газете «Заря» о том, что среди трофейных карточек военнопленных обнаружилась карточка на Федора Вещеренкова. Но оказалось, что немецкий писарь ошибся ― правильно надо писать: Вевчеренков.

Еще через несколько месяцев позвонил в редакцию, уже «Тюменского курьера», человек из Ялуторовска и стал расспрашивать «про Федора Вевчеренкова», своего деда. Правда, тут же выяснилось, что речь в нашей заметке идет о Федоре Маркеловиче Вевчеренкове, огорченный абонент положил трубку.

Пришлось нам искать сведения о Федоре Маркеловиче. А попутно нашлись в ОБД «Мемориал» упоминания еще о двух Вевчеренковых.

Выяснилось, что все четверо пропали без вести. Где? Когда? Неизвестно. Единственные документы, представленные в базе данных Центрального архива министерства обороны, ― списки Исетского РВК, составленные в 1947—1948 годах. Тогда по команде сверху военкоматы стали собирать по деревням списки не пришедших с фронта ― на кого не было получено похоронок. Уточняли: когда было последнее письмо? Собранные сведения отправляли в Москву, в главное управление Министерства вооруженных сил по учету потерь личного состава.

Сведения отправили, но и министерству не удалось выяснить, где и как пропали Федор Маркелович, Александр Максимович, братья Федор Прокопьевич и Михаил Прокопьевич. Не помогло и письмо, которое сохранилось у Анастасии Павловны, матери Федора и Михаила. В октябре 1943 она на свой запрос получила ответ командира части, где служил ее младший сын.

«Здравствуйте, Анастасия Павловна! Пишет вам командир части, в которой служил ваш сын Вевчеренков Михаил Прокопьевич. Вы просите сообщить о нем. Я отвечаю, что тов. Вевчеренков Михаил Прокопьевич 14 августа 1943 года был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. О дальнейшей судьбе его не знаю и сообщить не могу. 20.10.43 г. Лейтенант Вартопетян»…

Анастасия Павловна сохранила и письмо, и номер полевой почты ― 75665 «В». Мы попытались выяснить: в какой части служил Михаил Вевчеренков, который ушел на фронт последним из четверых ― в августе 1942 года. Номер полевой почты 75665 был закреплен за 11-й отдельной стрелковой бригадой.

Она воевала на Ленинградском фронте. В ходе битвы за Ленинград обороняла правый берег Невы. Прикрывала «дорогу жизни» через Ладожское озеро. В январе 1943 года наши войска прорвали блокаду. Возможно, только после этого в бригаду прибыл с пополнением Михаил Вевчеренков. Как известно из документов, а они обычно скупы на подробности, вместе с 67-й армией 11-я стрелковая бригада «с февраля по декабрь 1943 года прочно удерживала рубежи обороны и периодически вела частные наступательные операции с целью улучшения своего оперативного положения». Может быть, именно в одной из таких «частных операций» и был тяжело ранен Михаил Вевчеренков.

Что было потом? Почему не сохранились документы госпиталя, куда, по словам лейтенанта Вартопетяна, видимо, командира роты, отправлен тяжело раненый боец? Боюсь, мы об этом никогда не узнаем. Как не знаем ничего о том, где воевали, где пропали без вести, где погибли Федор Маркелович, 1911 года рождения, и Александр Максимович, 1918 года.

Чуть больше удалось выяснить о старшем сыне Анастасии Павловны. Потому что отыскалась трофейная карточка. И это позволило точно установить: не без вести пропал Федор Прокопьевич, а оказался в плену. Вот полный текст русского перевода.

Вевчеренков Федор Прокофьевич (в карточке – Вещеренков). 1918 г., д. Кукушки Исетского района. Рядовой 44-го отд. саперного батальона. Попал в плен в 1941 г. под г. Ровно. 24.03.43 переведен из шталага VIII-B в шталаг 318 (VIII-F). Лагерный номер 36860. Последняя отметка в карточке ― 13.04.43. Мать ― Вевчеренкова Анастасия Павловна, жила в д. Кукушки. Итак, 13 апреля 1943 года Федор Прокопьевич был еще жив. И находился в стационарном лагере для военнопленных VIII-F (318).

Этот лагерь более известен не по номеру, а по названию местности, где он находился, ― Ламсдорф. Сегодня это не Верхняя Силезия, как называли ее немцы, а Гурны Шлёнск Республики Польша. И не Ламсдорф, а Ламбиновице ― Шадурчице. Лагерь был организован в августе 1941 года. Номер свой ― 318 ― получил в 1943 году. Через лагерь прошло свыше 200 тысяч наших пленных. Большинство их отправлено в рудники и угольные шахты Силезии и Судет. Погибло в этом лагере и его рабочих отрядах свыше 120 тысяч наших солдат. Скорее всего, среди них оказался и Федор Прокопьевич Вевчеренков, лагерный номер 36860.

Кто знает, может отыщутся хоть какие-нибудь сведения и об остальных его однофамильцах…

В книге «Память», в первом томе, на странице 280, есть только трое Вевчеренковых ― Александр Максимович, Михаил Прокопьевич и Федор Маркелович. Все, написано, – пропали без вести. А Федор Прокопьевич, которого мы нашли, разбирая немецкие карточки, и вовсе не упоминается.

Авторы Рафаэль Гольдберг, Александр Петрушин, книга «Запрещённые солдаты» том 5 глава Исетский район (writer-tyumen.ru).

6

В сент. 1932 г. в 7 лет я пошёл в школу. Меня перевели в 4 класс, когда погибла сестра Аня. Брат Саша был призван в Армию 5.09.1938 и в самом начале войны пропал без вести в июле 1941г.. Старший брат Миша работал в колхозе. Отцу было на тот момент 58 лет – он работал в колхозе кузнецом. Отец уже 9 лет как был вдовцом, но бобылём не был. Замуж за него уже претенденток не было, но по вдовушкам отец похаживал. После гибели моей старшей сестры в доме совсем не чувствовалось женской руки. Могли изредка оказать помощь его сёстры, но у них и своих забот-хлопот было по горло.

У моего отца, Максима Васильевича Вевчеренкова, было три старших брата двоюродных и две родные сестры.

Братьев звали Маркел, Прокопий и Яков Их сыновья и мои двоюродные братья: Фёдор Маркелович, (1911г.р.); Фёдор Прокопьевич, (1918 г.р.) и Михаил Прокопьевич, (1924г.р.), Анкудин Яковлевич, (1905г.р.) и Григорий Яковлевич (прим.1926г.р.).

Все они были призваны на войну, вернулись только Анкудин и Григорий.

(даты рождения в скобках уже мои по материалам из разных источников)

Учёба в школе мне особой радости не доставляла, но учился я добросовестно. В комсомоле не состоял, ни активистом, ни хулиганом не был, по окончанием 9 классов средней школы ни в техникум, ни в институт поступить возможности у меня не было. В тот год, когда началась война, мне исполнилось 16 лет – 7.7.1941

Летом 1941 года перестали приходить письма от Брата Александра. О его судьбе неизвестно было до конца войны и только перед поступлением в Свердловский юридический институт на запрос Отдела милиции на ж. д. транспорте, где я на тот момент работал, пришёл ответ из Военного архива Министерства обороны СССР. Вевчеренков Александр Максимович пал смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками защищая границу Советского Союза в районе г. Гродно в июле 1941 г., там и похоронен в братской могиле.

На третий год войны я был призван в Армию 9.01.1943 г.

в возрасте 18лет и 6 месяцев. Никакой специальности до призыва я не обучился – просто работал в колхозе. В воинской книжке в графе – место работы до призыва и специальность, отмечен как учащийся. Райвоенкомат направил меня с группой призывников в г. Тюмень, где я впервые увидел на ж. д. станции паровоз. По распределению облвоенкомата попал в 1е ТВПУ (Тюменское высшее пехотное училище), ныне ТВИКУ (Тюменское Высшее Инженерное Командное Училище). Училище в войну ускоренно готовило в основном рядовой пехотный состав и 23.02.43 я принял Присягу.

В предвоенные годы в каждом более или менее крупном городе в городском саду была парашютная вышка. В г. Тюмени в горсаду нас заставляли прыгать с вышки. Так вот прыгнуть с вышки не просто: земля вроде близко, но высоту ощущаешь и срабатывает инстинкт самосохранения. Нам рекомендовали смотреть не под ноги, а вдаль на линию горизонта. А уже через месяц в г. Костроме первый раз прыгал с аэростата с парашютом.

И был у нас такой случай :

Не смог курсант преодолеть страх высоты – отказался от прыжка. Спустился на землю в корзине аэростата вместе с инструктором.

Начальник училища выстроил всех курсантов и перед строем отчитывал «отказника»: _Ты, не просто струсил! Ты, Родину предал! Я могу сейчас тебя здесь, перед строем расстрелять – по законам военного времени!

После такого воспитательного мероприятия не то что с парашютом и без парашюта спрыгнешь. Конечно струсившего парня никто расстреливать не собирался, просто перевели в пехоту, но психологическое воздействие на наши молодые и ещё неокрепшие души было – лучше не придумаешь.

Для мирного времени может быть и жестоко – для военного в самый раз.

Я старался садиться в корзину аэростата последним. Корзина вмещала трёх курсантов и инструктора).

А прыгал первым. Когда курсант на высоте 500м. над землёй делает шаг, оттолкнувшись от корзины, эту корзину с остальными курсантами сильно болтает, а следующему ещё нужно встать, подойти, сгруппироваться, и, шагнуть. После такой встряски прыгать с самолёта уже легко.

7

Почти ничего не рассказывал отец мне о войне. И другие участники Великой отечественной войны 1941—1945 годов не часто рассказывали. Как-то непринято было. Это уже потом лет через 20 и позже пережившие и дожившие ветераны начали делиться своими воспоминаниями. И хотя сегодня большинства участников войны уже нет в живых, но, как говорится, ИНТЕРНЕТ ПОМНИТ ВСЁ.

И я нашёл в интернете заметку об истории 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка сформированного на базе 105 и 106 гвардейских воздушно-десантных дивизий 27.12.1944 года на ст. Марьина горка Минской области. Затем полк с боями прошёл Молдавию, Венгрию (бои у озера Балатон), Австрию, Чехословакию и закончил войну 12.5.1945 в г. Червена (к югу от Праги). Там на р. Влтава бойцы Красной Армии встретилась с союзниками-американцами.

День Победы застал в Чехословакии. После войны 331 гвардейский ПД ударный Костромской полк базировался в г. Костроме.

Пётр Вевчеренков, г. Кострома, 1949 г.

Из солдатской книжки моего отца: