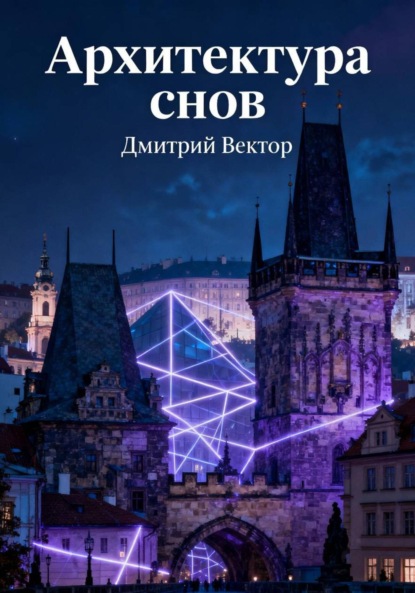

Архитектура снов

- -

- 100%

- +

*Он говорит ей, что у каждого города есть два плана. Один – на картах, для туристов и муниципалитета. А другой – невидимый, сотканный из снов его жителей, из их страхов, надежд, из всех несказанных слов и всех пролитых слез. Он называет это «архитектурой снов».*.

*«Большинство людей перестают это видеть, когда взрослеют, – говорит он, и его голос становится серьезным. – Они меняют эту карту на схему метро и план ипотечных выплат. Они засыпают. Их учат, что реальность – это только то, что можно потрогать и продать. И они верят. И их мир становится плоским и серым. Они ходят по тем же улицам, что и мы, но они не видят, как по ночам оживают горгульи, и не слышат, как поет брусчатка на Староместской площади».*.

*Он поворачивается к ней. В его глазах отражаются звезды, и они действительно кажутся ближе, чем сейчас. Они кажутся доступными, их можно коснуться рукой.*.

*«Обещай мне, – говорит он тихо, но настойчиво. – Обещай, что ты никогда не заснешь. Что бы ни случилось, кем бы ты ни стала. Обещай, что ты никогда не перестанешь видеть. Не предавай эту Прагу. Нашу Прагу».*.

*И она обещает. Торжественно, положив руку на его руку. Это клятва. Самая важная в ее жизни. Клятва не становиться взрослой в том самом ужасном смысле этого слова. Не терять способности удивляться. Не позволять миру стать плоским.*.

*«Клянусь», – шепчет она, и в этот момент над Градом проносится падающая звезда, расчерчивая небо мимолетной серебряной подписью под их договором с мирозданием…*.

Алена вздрогнула. Она сидела за своим столом в офисе «Globus Consulting». В руке она держала золотое письмо. По ее щеке текла слеза. Одна. Потом вторая. Она не плакала лет десять. Она забыла, каково это.

Клятва. Она не просто ее нарушила. Она растоптала ее. Сожгла в печи своей карьеры, похоронила под тоннами договоров и соглашений о неразглашении. Она стала именно тем взрослым, которым они клялись никогда не быть. Она променяла архитектуру снов на архитектуру бизнес-центров. Она не просто заснула – она впала в кому.

Якуб… Что с ним стало? После того лета он уехал учиться в другой город. Они писали друг другу письма – настоящие, бумажные. А потом все реже. Жизнь, экзамены, новые знакомства. Последний раз она видела его лет пятнадцать назад, случайно, на улице. Он выглядел уставшим. Сказал, что работает в каком-то архитектурном бюро. В его глазах больше не отражались звезды.

Золотое письмо в ее руке начало тускнеть. Она поняла, что у нее мало времени. Что это не просто воспоминание. Это – вызов. Ультиматум от той семнадцатилетней девочки с крыши. От той версии себя, которую она предала.

Она посмотрела на свой стол. На контракты, графики, на мигающий экран компьютера. Все это вдруг показалось декорацией. Плоской, картонной, бессмысленной. Фальшивой.

Алена встала. Она не выключила компьютер. Не собрала вещи. Она просто надела свое пальто поверх делового костюма, взяла сумочку, в которую сунула угасающее золотое письмо, и пошла к выходу.

Ее секретарша подняла на нее удивленный взгляд. «Пани Новакова, у вас через полчаса совещание по сделке с "Arcadia Group"».

Алена посмотрела на нее так, словно видела впервые.

«Отмените, – сказала она. Голос был спокойным, но в нем звучала новая, незнакомая ей самой стальная нотка. – Отмените все. Я ушла искать дорогу, которая ведет куда-то, а не только назад».

Глава 5: Почтамт забытых снов.

Выйдя из бездушной геометрии бизнес-центра, Алена не почувствовала ни паники, ни сожаления. Лишь странную, звенящую пустоту, какая бывает после долгой болезни. Она стояла на тротуаре, и мимо нее тек поток людей – целеустремленных, спешащих, подключенных к матрице дневных забот. Десять минут назад она была одной из них. Теперь она была чужой. Призраком, выпавшим из системы.

Она не знала, куда идти. Впервые за много лет у нее не было пункта назначения. Ни совещания, ни делового ужина, ни квартиры, в которой можно было бы спрятаться от самой себя. Ноги сами понесли ее вперед, прочь от стеклянных башен Панкраца, вглубь города.

И город изменился. Или изменилась она.

Она больше не видела просто улиц и зданий. Она видела то, о чем говорил ей когда-то Якуб. Под асфальтом, словно сеть капилляров под кожей, светились едва заметные золотые жилки. Они пульсировали в медленном, глубоком ритме, как дыхание спящего гиганта. Алена чувствовала, что если пойдет вдоль одной из этих линий, она приведет ее не к станции метро или торговому центру, а к чему-то настоящему.

Звуки тоже обрели новый смысл. Перезвон трамвайных колокольчиков складывался в короткие, повторяющиеся мелодии, которые указывали направление. Шелест листьев в парке был не просто шумом ветра, а шепотом, подсказывающим, где нужно свернуть. Стая голубей, сорвавшаяся с карниза, на мгновение образовала в небе фигуру, похожую на стрелу. Алена следовала этим знакам, подчиняясь не логике навигатора, а интуиции, которая проснулась в ней, как древний, изголодавшийся зверь.

Этот путь увел ее из вылизанного, открыточного центра в те районы, куда редко забредают туристы. Старый Жижков, с его обшарпанными фасадами, внезапными лестницами, ведущими в никуда, и мрачноватой громадой телевизионной башни, казался изнанкой благополучной Праги. Здесь пахло углем, сыростью и свободой. Здесь на стенах домов были не рекламные плакаты, а слои облупившейся краски, похожие на геологические срезы времени.

Она шла уже больше часа, когда поняла, что ищет улицу Туманных Колоколов. Этого названия не было ни на одной карте. Она проверяла. Но сейчас она знала – оно существует. Просто его нужно не найти, а узнать.

Она свернула в узкий, неприметный проулок между двумя доходными домами, чьи стены почти соприкасались над головой, оставляя лишь узкую полоску серого неба. И здесь она увидела ее. Старая, ржавая табличка с названием улицы, прикрученная к стене. Буквы почти стерлись, но она смогла их прочитать. *Улица Туманных Колоколов.*.

Улица оказалась тупиком. Короткий, мощеный брусчаткой аппендикс, упиравшийся в глухую стену. Здесь стоял всего один дом. Дом номер семь.

Это было здание, которое в обычном мире давно бы снесли. Оно выглядело больным, древним, вросшим в землю. Фасад был покрыт сетью глубоких трещин, как лицо высохшего старика. Окна на нижних этажах были заложены кирпичом, а на верхних – зияли темными, пустыми глазницами. От здания исходила аура такой глубокой, всепоглощающей печали, что хотелось перейти на другую сторону улицы. Казалось, оно впитало в себя все несбывшиеся надежды и тихие трагедии своих давно умерших жильцов.

Но Алена не чувствовала страха. Она чувствовала, что пришла.

Массивная деревянная дверь, окованная потемневшим железом, выглядела так, будто ее не открывали уже лет сто. На ней не было ни ручки, ни замка, лишь старый, забитый грязью глазок. Алена подошла ближе, не зная, что делать дальше. Она протянула руку, чтобы коснуться шершавого, холодного дерева. И в тот момент, когда ее пальцы были в сантиметре от поверхности, дверь беззвучно качнулась внутрь, открывая темный проем. Она приглашала ее войти.

Алена шагнула за порог.

Внутри было не то, что она ожидала. Никакой разрухи, ни запаха плесени. Она оказалась в огромном, гулком вестибюле, который никак не мог поместиться внутри этого скромного с виду дома. Потолок терялся где-то вверху, в клубящейся, непроглядной темноте. Воздух был густым, прохладным и пах озоном, как после грозы, старой бумагой и чем-то еще, тонким и пряным, как запах воспоминаний. Единственным источником света были мириады пылинок, которые не падали, а парили в воздухе, вспыхивая и угасая, словно крошечные светлячки.

И прямо перед ней была стена. Стена из почтовых ящиков.

Это было циклопическое, невероятное сооружение. Оно уходило вверх, в самую темноту, и вширь, теряясь в боковых тенях. Тысячи, десятки тысяч почтовых ящиков, сделанных из темного, узловатого, как будто больного дерева. Они были всех форм и размеров: крошечные, как спичечные коробки, и огромные, как сундуки. Каждый был снабжен маленькой, потускневшей от времени латунной табличкой с именем. Шрифты были разными: готические, витиеватые рукописные, строгие печатные. Здесь были имена, которые она знала из учебников истории, и те, о которых никто никогда не слышал.

Это был Почтамт. Но не для обычных писем.

Странное, сосущее чувство, похожее на зов, потянуло ее вправо, вдоль бесконечной стены. Она шла, проводя рукой по холодным табличкам. *Мейринк. Гашек. Чапек.* А рядом – *Ян, сапожник. Анна, прачка. Петр, так и не ставший художником.*.

Она остановилась. Ее палец замер на одной из табличек. Она не видела ее – она ее почувствовала. Табличка была чуть теплее остальных. Она протерла ее рукавом пальто. Имя было выгравировано простым, четким шрифтом. *Новакова.*.

Ее имя.

Замочная скважина под табличкой была странной. Это была не щель для ключа, а крошечная, искусно вырезанная в дереве фигурка спящего глаза. Алена смотрела на нее, не зная, что делать. У нее не было ключа.

Она вспомнила про золотое письмо, которое все еще лежало в ее сумочке. Она достала его. Оно почти полностью истлело, превратившись в горстку золотистой пыли. Она поднесла руку к ящику. И в тот же миг последняя искорка света, таившаяся в письме, вспыхнула и перетекла с ее пальцев на резной глаз.

Деревянные веки дрогнули. И медленно, беззвучно открылись. Из глубины на нее посмотрел зрачок, сделанный из чистого перламутра. Раздался тихий, мелодичный щелчок.

Дверца ящика приоткрылась.

Затаив дыхание, Алена потянула ее на себя. Она ожидала увидеть темную, пахнущую пылью пустоту. Но то, что она увидела, заставило ее мир окончательно перевернуться.

Внутри была не почтовая ячейка. Внутри была комната.

Крошечная, идеально детализированная миниатюра ее собственной спальни из квартиры ее родителей. Той самой, где она жила в семнадцать лет. Вот ее письменный стол, заваленный книгами по искусству и потрепанными сборниками стихов. Вот плакаты на стенах. Вот старый плюшевый медведь, небрежно брошенный на кровать. Все было там, воссозданное с невероятной, невозможной точностью. Словно кто-то взял ее прошлое, уменьшил его и запечатал в деревянную коробку.

И на крошечном письменном столе, рядом с миниатюрной чернильницей, лежал чистый, прозрачный, как слеза, листок стекла. Заготовка для нового письма.

Глава 6: Почтмейстер Голуб.

Время остановилось. Алена стояла перед открытой ячейкой, и весь ее мир, вся ее тщательно выстроенная тридцатисемилетняя жизнь, сжался до размеров этой миниатюрной комнаты. Она была не просто похожа на ее спальню – она *была* ею. Она помнила эту царапину на ножке стола, оставленную циркулем. Помнила, как выцвел от солнца левый угол плаката с репродукцией Климта. Помнила эту стопку книг, которую она собиралась прочитать тем летом, но так и не прочитала.

Это было не воспоминание. Это был артефакт. Фрагмент ее души, извлеченный из потока времени и помещенный под стекло, как редкая бабочка.

Она протянула руку, желая коснуться крошечной кровати, провести пальцем по обложкам миниатюрных книг. Но ее пальцы наткнулись на невидимый, холодный барьер, похожий на то самое стекло, из которого были сделаны первые письма. Она была здесь, на расстоянии вытянутой руки, но одновременно – в другом измерении, на расстоянии в двадцать лет.

«Трогать запрещено. Экспонаты страдают от отпечатков чужой реальности».

Голос раздался из темноты слева от нее. Он был сухим и скрипучим, как несмазанные дверные петли. Алена резко отпрянула от стены, сердце ухнуло в пятки.

Из тени, сгустившейся у основания исполинского стеллажа, выступила фигура. Это был старик. Он был худым, сутулым и, казалось, состоял из тех же материалов, что и это место: его кожа была пергаментной, как старая бумага, а одежда, неопределенного покроя и цвета, была покрыта таким толстым слоем пыли, что казалась высеченной из камня. В руках он держал старинный фонарь, но свет в нем был не от огня или лампочки – внутри роился и пульсировал тот же золотистый туман из живых пылинок, что парил в воздухе.

Но самыми примечательными были его глаза. Маленькие, глубоко посаженные, они были невероятно зоркими и ясными, как у хищной птицы. Они смотрели на нее без любопытства, с безразличием человека, который видел все это уже тысячу раз.

«Кто вы?» – шепотом спросила Алена.

«Я? – старик хмыкнул, и звук этот был похож на шелест сухих листьев. – У меня много должностей. Хранитель. Архивариус. Уборщик. Можете звать меня пан Голуб».

Голуб. Фамилия показалась Алене странно знакомой, будто она уже встречала ее где-то, на одной из латунных табличек.

«Что это за место? – она снова кивнула на стену с ячейками. – И… как моя комната оказалась там?».

Пан Голуб медленно подошел ближе, свет его фонаря выхватил из темноты еще несколько секций стены, покрытых именами. «Вы, "проснувшиеся", всегда задаете одни и те же вопросы. Сначала "что это?", потом "как это работает?", а потом "что мне с этим делать?". Скучно».

Он остановился рядом с ней и заглянул в открытую ячейку. В его птичьих глазах не отразилось ни капли удивления.

«Это не ваша комната, пани Новакова. Это лишь ее архитектурный слепок. Кокон. Место, где вы оставили ту версию себя, которая еще умела читать партитуру города и верить в падающие звезды. Вы ушли, а она осталась. Ждать».

Каждое его слово попадало точно в цель.

«А письма? – спросила Алена, чувствуя, как земля уходит из-под ног. – Это вы их посылали?».

Пан Голуб издал короткий, сухой смешок. «Я? Боже упаси. Я всего лишь слежу за порядком. Письма посылали не вы. Их посылала *она*, – он ткнул костлявым пальцем в сторону миниатюрной комнаты. – Это были попытки докричаться. Пробить скорлупу той солидной, важной и абсолютно глухой реальности, которую вы так усердно строили вокруг себя последние двадцать лет».

Он прищурился, разглядывая ее так, словно она была сложным юридическим документом с примечаниями мелким шрифтом. «Вы возвели очень прочную конструкцию, пани. Стены из логики, крыша из цинизма, фундамент из страха. Удивительно, что хоть что-то смогло пробиться внутрь».

«Прозрачные конверты… – догадалась Алена. – Это были трещины в этой стене?».

«Можно и так сказать, – кивнул Голуб. – Попытки вашей души достучаться до самой себя. А то, что было внутри… Прах… это концентрированная эмоция. Все несказанные слова, все не сделанные шаги, все забытые обещания. Они не исчезают бесследно. Они оседают здесь, в виде этой пыли. Иногда ее прорывает наружу».

Он провел рукой по ближайшей полке, и на его ладони остался толстый слой серого порошка.

«Это место – не почтамт, пани Новакова. Это мавзолей. Мавзолей человеческого потенциала. Здесь хранится все то, чем мы могли бы стать, но побоялись. Все дороги, с которых мы свернули. Все песни, которые мы не спели. Каждая ячейка – это запечатанная возможность. Несбывшееся будущее».

Алена смотрела на бесконечные ряды ящиков, и ее охватил священный ужас. Это было кладбище. Кладбище миллионов альтернативных жизней.

«Но зачем? Зачем все это хранить?».

«Потому что ничто не исчезает бесследно, – просто ответил Голуб. – Энергия не берется из ниоткуда и не уходит в никуда. И энергия нереализованной мечты – одна из самых мощных во вселенной. Это место – хранилище. Плотина, если хотите. Чтобы вся эта мощь не выплеснулась в ваш упорядоченный мир и не смыла его к чертовой матери».

Он помолчал, давая ей осознать масштаб сказанного.

«Время от времени, – продолжил он, – одна из этих запертых душ начинает кричать слишком громко. Как ваша. И тогда появляются письма. Это сигнал. Иногда на него отвечают. Чаще – нет. Большинство предпочитает заделать трещину и сделать вид, что ничего не было. Это проще».

Алена вспомнила свою первую реакцию. Свой визит к доктору. Свое отчаянное желание найти всему рациональное объяснение. Она была так близка к тому, чтобы захлопнуть эту дверь.

«Якуб… – вырвалось у нее почти беззвучно. – Он тоже… он говорил об этом. Об архитектуре снов».

При упоминании этого имени лицо пана Голуба впервые изменилось. Его безразличие на мгновение сменилось чем-то похожим на… печаль? Или досаду?

«А, "мальчик, который читал звезды", – проскрипел он. – Да. Он был одним из тех, кто нашел сюда дорогу слишком рано. Он не повзрослел, не построил стен. Он так и остался жить с открытой дверью. Такие долго не задерживаются в вашем мире. Они либо уходят сюда окончательно, либо… их "засыпают"».

«Засыпают?» – повторила Алена, и это слово отозвалось в ней ледяным холодком.

«Есть те, кто не любит, когда нарушается порядок, – туманно ответил старик. – Те, для кого вся эта "архитектура снов" – лишь неэффективно используемый ресурс. Они предпочитают, чтобы все спали. Так проще управлять».

Он не стал развивать эту мысль. Вместо этого он развернулся, собираясь уйти обратно в свою тень.

«Что мне теперь делать?» – спросила Алена ему в спину. Вопрос прозвучал жалко и по-детски.

Пан Голуб остановился, но не обернулся. «Это не ко мне. Я лишь смотритель. Дверь в вашу ячейку теперь открыта. Можете приходить, смотреть. Вспоминать. А можете развернуться, уйти и постараться забыть обо всем этом. Построить стену еще толще. Выбор за вами. Как и всегда».

Его фигура растворилась в темноте. Остался лишь удаляющийся свет его фонаря, похожий на блуждающий огонек на болоте.

Алена осталась одна в оглушительной тишине гигантского зала. Одна, перед открытым порталом в свое собственное прошлое. Выбор. Она всю жизнь делала выборы, взвешивая все «за» и «против», оценивая риски и потенциальную выгоду. Но этот выбор не подчинялся логике. Это был выбор между двумя версиями реальности. Между безопасной, но мертвой тюрьмой ее успеха и пугающей, непредсказуемой, но живой свободой.

Глава 7: Другая Прага.

Алена не помнила, как вышла из Почтамта. Она просто обнаружила себя стоящей в том же узком, зажатом между домами проулке, с той лишь разницей, что теперь он не был серым и безликим. Брусчатка под ее ногами, влажная от недавнего дождя, мерцала не отраженным светом фонарей, а собственным, внутренним, перламутровым сиянием. Стена, в которую упирался тупик, больше не была глухой – сквозь нее проступали и таяли призрачные контуры другой улицы, полной неспешно движущихся теней. Дверь за ее спиной снова стала просто старой, рассохшейся дверью, и не было никаких сомнений, что если она попробует ее открыть, та не поддастся.

Она сделала несколько шагов, возвращаясь на оживленную улицу Жижкова, и мир обрушился на нее лавиной новых ощущений. Это было похоже на то, как если бы человек, всю жизнь смотревший черно-белое кино, вдруг увидел цвет. Или как если бы глухой от рождения впервые услышал симфонический оркестр. Ее чувства, откалиброванные под скудную, рациональную реальность, были не готовы к такому потоку информации.

Она видела. По-настоящему видела. Золотые энергетические линии под асфальтом, которые она замечала и раньше, теперь были яркими, как вены расплавленного металла. Она видела, как они сходятся и расходятся, как пульсируют в едином ритме с дыханием города, как они питают одни здания, делая их сильными и полными жизни, и обходят стороной другие, оставляя их угасать в серости и забвении.

Она слышала. Шум города перестал быть хаотичной какофонией. Он стал музыкой. Гудки машин, перезвон трамваев, обрывки разговоров, лай собаки, шелест ветра в кронах деревьев – все это сплеталось в сложную, многослойную полифонию. Она слышала мелодию каждого района: деловой Панкрац звучал резкими, стаккато-ритмами из стекла и стали; старинная Мала Страна пела протяжными, меланхоличными виолончельными партиями; а здесь, в богемном Жижкове, играл хрипловатый, но душевный джаз-банд.

Она чувствовала. Проходя мимо домов, она ощущала их настроение. Этот, старый и облупившийся, был погружен в дремотную печаль воспоминаний. Соседний, с ярким современным граффити на стене, наоборот, буквально вибрировал от молодой, бунтарской энергии. А вон тот, с занавешенными окнами, был напуган и замкнут в себе, как человек, хранящий страшную тайну. Город перестал быть просто набором архитектурных объектов. Он стал сообществом живых, чувствующих существ.

Она шла по Праге, как по незнакомой стране, которую видела раньше лишь на плоской, искаженной карте. Она прошла мимо телевизионной башни, и теперь уродливые фигуры младенцев, ползущих по ней, не казались ей китчем. Она видела исходящие от них волны беспокойства и тревоги, они были похожи на маленьких демонов, стражей, которые пытались вскарабкаться по игле, пронзившей небо.

Она села в трамвай, и поездка через центр превратилась в психоделическое путешествие. За окном проплывали здания, чьи фасады переливались эмоциями их обитателей. Вот дом, сияющий теплым, медовым светом любви и уюта. А вот соседний, подернутый холодной, синеватой дымкой одиночества. Проезжая по мосту, она посмотрела на Влтаву, и вода в реке была не мутно-зеленой, а темно-синей, испещренной серебряными искрами – отражениями не звезд, а чьих-то мимолетных мыслей, уносимых течением.

Люди. Люди вокруг казались спящими. Они спешили, уткнувшись в телефоны, разговаривали о счетах и планах на отпуск, хмурились и улыбались своим будничным мыслям, не замечая ничего из того, что теперь было для Алены оглушающей, всепоглощающей реальностью. Они двигались сквозь этот волшебный, живой мир, как лунатики, видя лишь его серую, функциональную оболочку. Она смотрела на них, и в ее душе боролись два чувства: острое, пронзительное одиночество и легкое высокомерие посвященной. Она выпала из их мира, но взамен ей открылся другой, несравненно более богатый и сложный.

Она вышла на Староместской площади и замерла. Здесь, в сердце города, энергетические потоки сходились в один тугой, пульсирующий узел. Знаменитые астрономические часы Орлой казались не просто механизмом, а сердцем этого узла. Каждое движение фигурок – Смерти, звонящей в колокол, Апостолов, появляющихся в окошках, – было не механическим представлением, а ритуалом, который регулировал невидимые потоки, гармонизировал биение города. И толпа туристов, щелкающих камерами, была лишь бессознательной массовкой в этом древнем, ежедневном магическом обряде.

Она подняла голову на башни Тынского храма. Они не просто вонзались в небо. Они пели. Их асимметричные шпили издавали беззвучную, но мощную готическую музыку, устремленную вверх, в космос. А каменные горгульи на соборе Святого Вита, видневшемся вдали, больше не казались ей просто декоративными элементами. Они были стражами. Они медленно поворачивали головы, их невидимые глаза сканировали город, выискивая аномалии, разрывы в ткани реальности. И Алена с ужасом поняла, что они видят ее. Для них она теперь сама была аномалией – светящейся точкой на сером фоне, «проснувшейся» посреди спящего города.

Это было слишком. Слишком много. Слишком ярко. Голова гудела, как перегруженный трансформатор. Алена нашла скамейку в стороне от туристических троп и без сил опустилась на нее. Она закрыла глаза, пытаясь вернуться в свой старый, понятный, черно-белый мир. Но даже с закрытыми глазами она видела пульсацию света и слышала музыку города. Дороги назад не было.

Она просидела так, может быть, час, пытаясь дышать, пытаясь привыкнуть к новой громкости мира. Когда она наконец достала из сумочки телефон, экран показался ей чем-то убогим и плоским. Десятки пропущенных звонков от ее босса, пана Дворжака. Сообщения от Йитки, полные паники. Уведомления из корпоративного календаря, напоминающие о совещаниях, которые она пропустила.

Сделка с "Arcadia Group". Арбитраж. Подготовка к годовому отчету.

Эти слова, еще утром составлявшие центр ее вселенной, теперь казались терминами из забытого, мертвого языка. Они не имели никакого отношения к миру, в котором здания дышат, а реки уносят мысли. Работа в «Globus Consulting», ее карьера, ее достижения – все это теперь выглядело как детская игра в песочнице на фоне величественной, пугающей и прекрасной архитектуры настоящей реальности. Как можно было заниматься «оптимизацией финансовых потоков», когда под ногами пульсируют потоки чистой энергии? Как можно было составлять контракты, когда сам город является партитурой, которую нужно учиться читать?

Телефон снова зазвонил. На экране высветилось «Пан Дворжак».

Старая Алена, Алена-юрист, Алена-функция, схватила бы телефон, начала бы извиняться, придумывать правдоподобное объяснение – мигрень, семейные обстоятельства. Но новая Алена, которая только что родилась в вестибюле Почтамта, просто смотрела на светящийся экран. Она поднесла палец к кнопке «Ответить». Замерла. А потом сбросила вызов. И выключила телефон.

Глава 8: Письмо из обсидиана.

Ночь в ее собственной квартире стала испытанием. Алена вернулась домой, но дом перестал быть домом. Он превратился в музей ее прошлой жизни, и она бродила по нему, как призрак. Каждый предмет был уликой против нее самой. Вот строгий ряд юридических монографий на полке – надгробия на могиле ее поэтических амбиций. Вот безупречно чистая, минималистичная кухня, где никогда не пахло домашней выпечкой, – монумент в честь эффективности, вытеснившей уют. Вот ее спальня, аскетичная, как гостиничный номер, – место для сна, а не для сновидений.