- -

- 100%

- +

Según le contó la asistenta, en la mansión vivían la señora Margaret con su esposo, el señor Thomas, Robert, el hijo del matrimonio y el señorito Jacob, que era el hermano menor de la señora. Sus padres murieron quince años antes en un desprendimiento de tierras de un acantilado. Una noche de fuerte temporal, cuando volvían de viaje del condado vecino. El caballo resbaló debido al barro, cayendo el carruaje por el precipicio, dejando huérfanos a Margaret y Jacob cuando eran muy jóvenes. Margaret se hizo cargo de la mansión y de su hermano Jacob siendo como una madre para él. Años después, la señora se desposó con el hombre que llevaba tiempo pretendiéndola, el señor Thomas. De la boda hacía ya ocho años y de dicha unión había nacido Robert.

Cuando Marian llegó al condado, la señora estaba de nuevo embarazada de pocos meses y su hijo, el señorito Robert, tenía cinco años. Marian se dedicó a cuidar de él. Le daba de comer, lo aseaba y jugaba con él como si fuesen amigos. Era un niño muy listo y cariñoso. Era guapo, moreno y siempre estaba ideando travesuras. No quería separarse ni un instante de ella. Desde temprano se hacía cargo de él hasta después de la cena que lo dejaba acostado en una habitación que se comunicaba con la de los señores en la primera planta y Marian se retiraba a su alcoba. Si los señores salían de viaje, cenas de negocios o Robert enfermaba, entonces Marian dormía con él en una habitación de la segunda planta.

Unos meses después, nació Angie. A partir de ese día, Marian tenía que atender a los dos hermanos. Robert a pesar de ser pequeño, mimaba a su hermana como si fuese un hombrecito y Angie era una muñequita, rubia de pelo anillado, caprichosa y zalamera, que conseguía con su dulce carita todo lo que se le antojaba. Marian era su nodriza, su tata, su nana. Se pasaba todo el día en la planta superior cuidando de los pequeños. Les daba de comer, los aseaba y pasaba horas jugando con ellos, hasta que al anochecer tras la cena los acostaba.

Los días soleados lo pasaban en el jardín y las tardes o los días fríos en la biblioteca; donde ella se inventaba infinidad de cuentos y se los contaba a su manera, pues Marian no sabía leer. A ella le encantaba su trabajo, adoraba a los niños y los niños a ella. Los cuidaba, los educaba y jugaba con ellos hora tras hora. Marian era feliz con lo que hacía y además le pagaban por ello, se sentía una mujer muy afortunada.

La madre de Marian la visitaba cada dos meses y pasaban todo el día juntas. Un vecino la traía en su carro a cambio de un par de monedas. Marian le pedía a la señora unas horas libres para estar con su madre. Paseaban abrazadas por la pradera, comían guisos y rosquillas que Betty les preparaba y sentadas sobre el césped charlaban de sus cosas.

—Madre, que alegría me da cuando me visita, tengo tantas cosas que contarle.

—Yo sí que soy feliz de estar aquí a tu lado, cuento los días para volver a verte.

—Y dígame, ¿cómo está usted? La veo más sonrosada y lozana.

—Yo estoy bien hija, con los dolores de siempre, tú ya sabes los achaques de la edad. Al menos como caliente y duermo bien, no me falta el carbón gracias a ti. Las vecinas te mandan saludos están pendiente de mí. Te traigo muchos recuerdos de Shara. Esa muchacha es un primor, me lleva pan recién hecho algunos días. Me ha dicho que te diga que la harina sigue en el saco, que no se derrama ni una pizca. Tú sabrás hija que quiere decir esa locuela.

—Ja, ja, ja. Dígale madre que me acuerdo mucho de ella y que, a lo mejor hay que pinchar un poco el saco para que salga la harina.

—No sé hija lo que tenéis entre manos con tanta harina, pero se lo diré de tu parte. Anda cuéntame hija ¿Cómo es tu día a día en este caserío?

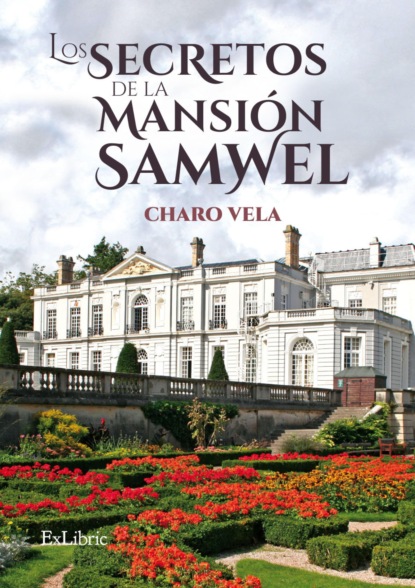

—¡Uff madre! Un sin parar todo el día con los dos pequeñajos, son un encanto, aunque hay momentos que me vuelven loca. Me alegran tanto los días, no me hallo ya sin ellos —le contaba ilusionada—. Madre la mansión es enorme, le cuento en la planta baja hay dos salones grandes y dos salas medianas, todas con fogón para el frío, un despacho, un aseo para los señores y otro en la zona del servicio, cinco alcobas del servicio femenino, la cocina y el vestíbulo. Luego en la primera planta hay cinco dormitorios todos con bañera y lumbre, dos salas más, dos aseos, una inmensa biblioteca, la sala de juegos de los niños y dos despachos. Y la segunda planta igual. Al principio me perdía madre, esta mansión hace por cien casas de la nuestra. —ambas terminaban riendo a carcajadas, pensando en la comparación.

—Qué alegría me da escucharte, se te nota contenta y eso me hace feliz. ¡Qué guapa te veo mi niña y estás más rellenita!

—Lo estoy madre, se lo aseguro. Si viera como me mima Betty la cocinera, parece mi otra madre. Me mima y como usted sabe hace unos guisos deliciosos —bromeaba feliz Marian

—Hija mía, me voy tranquila de que estas bien atendida.

—La verdad madre que aquí vivo bien. Y estoy feliz de verla a usted mejor.

Marian le entregaba a su madre el pequeño sueldo que ganaba para ayudarle en sus gastos y para el alquiler de la humilde casa donde vivía. Ella apenas se quedaba unas monedas, por si iba al pueblo, para tomar un helado o una limonada. Marian era alegre y le gustaban las fiestas, en el pueblo se celebraba la fiesta de la cosecha, de la vendimia o de la primavera. Ella se divertía y reía por cualquier cosa. Solía ir al pueblo cuando la señora le daba la tarde libre.

El pueblo más cercano estaba a unas dos horas a caballo, era bonito de casas de fachadas de piedras y tejados empinados rodeados de parques frondosos y una linda plaza donde había una fuente de agua fresca. George, el jardinero, las llevaba en un pequeño carro. Iba con las demás asistentas, paseaban y se compraban algún dulce recién hecho. También se había comprado dos retales de tela floreada para hacerse un par de vestidos. Con la idea que ella tenía de costura y con la ayuda de Betty se los estaba cosiendo por las noches, para cuando fuese a la fiesta.

Su madre después de pasar la mañana con ella. Tras el almuerzo volvía al pueblo, antes de que anocheciese. Siempre volvía cargada de comida que le hacía Betty y fruta que la señora le regalaba, para que comiese por el camino de vuelta hacia su casa.

En estos meses Marian había conocido al señorito Jacob. Había estado en la milicia y volvió herido en la pierna en una batalla en el norte. Apenas podía andar por el dolor. Era un hombre joven tendría veintiséis años. Él pasaba horas en la biblioteca. Marian y los niños iban un rato a ver los cuentos. Jacob se reía cuando la escuchaba inventarse los cuentos con los que entretenía a sus sobrinos. Al principio, ella se avergonzaba bastante cuando él le daba conversación, pero poco a poco fue charlando con él. Marian no veía maldad en él y aunque fuese el señorito, era divertido. Él la observaba y pensaba que era una chica inteligente, educada y muy cariñosa con sus sobrinos. A ella le daba pena verlo tan aislado y solo. Se le notaba aquejado de sus dolencias. La guerra había sido muy dura y debió pasarlo muy mal. La recuperación de su pierna era lenta y muy dolorosa. El señorito era simpático y atento con ella. Y aunque Jacob era diez años mayor que ella, le gustaba mucho conversar con él. Él la trataba con respeto y educación, aunque fuese su patrón.

—Marian me encanta los cuentos que te inventas —le decía Jacob mirándola, sentado en el césped y jugando con los niños—. Eres original en tus ideas y muy ingeniosa. Deberías de escribirlos para poder releerlos cuando queráis.

—¡Ay señorito Jacob, cuanto me gustaría! —le confesaba Marian mientras preparaba la merienda para los pequeños—. Pero por desgracia no sé leer, ni escribir.

—Es una pena. Si quieres yo podría enseñarte, tú aprenderás lo que te gusta y yo así me entretengo y se me hacen los días más cortos. Me sobran horas en el día.

—¿De verdad no le importaría enseñarme? —Marian sonrió, volviéndose hacia él con los ojos brillantes de alegría—. No quiero ser una molestia para usted.

—Nada de eso, para mí no es una molestia, al contrario —Jacob le ayudaba a preparar los sándwiches—. Esta tarde, mientras los niños juegan por aquí, empezamos la primera clase si lo deseas.

—Claro que sí, gracias señorito. No sé cómo podré agradecérselo.

—Tengo una idea —Jacob le puso una mano en el hombro y Marian se estremeció—. ¿Qué te parece si me escribes un cuento? Donde salgan caballos y un soldado herido como yo.

Marian se mordió el labio, estaba confusa. ¿Sería lo correcto? Los niños dejaron de jugar y pedían su merienda. Marian le contestó un poco avergonzada.

—De acuerdo señorito. El primer cuento que escriba será el suyo —le prometió ilusionada.

Capítulo 3

La marcha inevitable (1875)

Conforme iban pasando los meses, Marian aprendió a leer y escribir gracias a Jacob. Así creció entre ellos una entrañable amistad, compartían libros que después comentaban y se reían de todo lo que leían. Él, a veces, le pedía criterio sobre sus artículos y ella le daba su sincera opinión, que él valoraba y tenía muy en cuenta. Marian, pese a no haber tenido estudios, era muy observadora y a Jacob le gustaba mucho la visión que tenía ella de los problemas actuales tras la posguerra y sus soluciones. Él le hablaba de los impedimentos que tenían los trabajadores rurales para hacer sus pequeñas empresas. Y qué, aunque él fuese de la alta burguesía, quería ayudarlos a conseguirlo. Marian lo escuchaba y era muy objetiva en sus opiniones, en su forma de ver la situación política actual y muy certera en sus comentarios. “Usted desde su posición, puede hacer fuerza para que puedan conseguir sus empresas. Que darán trabajo a más personas. Señorito a través de sus artículos, puede concienciar a los demás burgueses que es bien para todos”, le transmitía Marian. Su visión le agradaba y entretenía a Jacob y por eso compartía con ella muchas horas en el día, conversando de muchos y variados temas. Él sentía que Marian era una chica avanzada a su tiempo y clase social. Era especial.

A veces, en algunas situaciones se sentía violenta. No se podía olvidar que él era el señorito y ella una simple nodriza. Él insistía en ayudarla con las clases a los pequeños y ella por educación no se atrevía a negarse, pero esa actitud a veces la crispaba. Él era también dueño de la casa y ella su empleada. No sabía qué hacer. Al final aceptaba su ayuda, aunque no estuviese muy convencida para no contrariarlo. No podía negar la complicidad que tenían ambos en la educación de los niños. Ella pensaba que él se estaba saltando las normas, por cariño a sus sobrinos y por el aburrimiento debido a su enfermedad. Si la señora lo viese reírse con ella y ayudarla con los niños, no le iba a gustar. La señora era muy estricta con las normas. Marian, temía que la despidiesen si lo descubría. Ese trabajo era de ella, no de él. Además, él era su patrón y la trataba como una amiga. Luego, se apenaba del señorito y al final lo dejaba que le echase una mano. Los niños estaban aprendiendo a leer y escribir encantados con la ayuda de los dos. Y los días eran más amenos y divertidos para todos. Marian daba gracias al cielo cada noche por el trabajo tan satisfactorio que tenía.

Días más tarde, Marian, sorprendió al señorito y le entregó un regalo. Él sonrió al verlo.

—Como verá señorito he cumplido mi promesa. Aquí tiene, espero que le guste —le dijo mientras le tendía un cuento.

—El soldado que domaba a los caballos —leyó en voz alta—. Me gusta el título. Gracias Marian, estoy deseando leerlo —dijo con voz de agradecimiento.

Jacob por la tarde estuvo entretenido leyendo su cuento, el que Marian le había escrito personalmente a él. Trataba de un joven soldado que se llamaba como él, al que apresaron los enemigos y tras varios intentos de fuga sin éxito, una noche logró escapar. Robó dos caballos y se fue a través del bosque con ellos. Intentó montarlos, pero fue imposible no se dejaron. En uno de estos intentos el soldado cayó mal y se dañó la pierna, dejándolo malherido. Tras días de paciencia, acariciándolos y compartiendo con ellos trozos de pan duro, que llevaba en sus bolsillos para comer, logró amaestrarlos. El camino fue largo y difícil, pues el crudo invierno y las nevadas atenuaban el dolor de su pierna dañada y las inclemencias del tiempo le impedían avanzar. Fue turnándose toda la travesía en ambos caballos. De esta forma recorrió pueblos, colinas y bosques, iba comiendo y durmiendo donde podía. Meses después, en la primavera consiguió llegar a su poblado junto a su familia, que lo recibieron sorprendidos, pues lo habían dado por desaparecido.

No podía apartar la atención del libro que Marian había escrito para él. Lo leyó varias veces, reviviendo cada una de las líneas de la propia historia. Esa noche soñó con un joven que domaba caballos. Al día siguiente, se topó con Marian en el rellano de las escaleras.

—Marian, gracias por escribírmelo. Me ha gustado bastante y me ha entretenido.

—¡Cuánto me alegro señorito que le guste! Lo he escrito para usted, como me pidió.

—Te felicito Marian. Sigue escribiendo todo lo que puedas, tienes un talento innato. Como sabes, yo escribo artículos para la prensa local, pero tú tienes más valor, pues eres muy imaginativa y te fluye solo. Este lo guardaré entre mis documentos más preciados y algún día se lo leeré a mis hijos.

Esas palabras animaron a Marian a seguir escribiendo. Necesitaba una inspiración. Tras pensar en varias ideas, empezó a escribir otro cuento. Unos niños que se encuentran un perro perdido y tras darle de comer, se lo quedan como mascota. Cuando Marian lo terminó se lo leyó a los niños. Robert encantado con la historia, le pidió a su tío Jacob y a sus padres un perro como el del cuento. Tras llorar durante varios días, consiguió que le trajesen una perrita pequeña. A la que llamaron Mía. El cachorro era el entretenimiento de los niños y la perra estaba encantada con ellos.

Algunos días soleados, Marian los dedicaba a escribir. Pasaba largas horas en la orilla del riachuelo, mientras el señorito Jacob enseñaba a Robert a pescar. Se llevaban el picnic y merendaban en el fresco césped. Para los niños todo era un juego, una diversión. Los señores, nunca le dieron una queja a Marian sobre su trabajo, ni como los educaba o trataba a los pequeños. La apreciaban bastante. Para el señorito Jacob, los días y las horas se les hacían eternas. Los ejercicios de rehabilitación eran dolorosos y lo dejaban muy fatigado. Solo se distraía con la compañía y juegos de sus sobrinos y las charlas con Marian. Ahora también con la perrita siempre jugando alrededor de ellos. Todo era más entretenido y ameno para Jacob. Las horas eran más animadas y los días se le hacían mucho más cortos.

En la situación por la que pasaba Jacob, ellos eran su gran consuelo. Pese a los diez años de diferencia de edad y de estatus entre Marian y Jacob se llevaban muy bien. Marian llevaba ya en la casa tres años y eran amigos. El único que había tenido Marian. Ella nunca había tenido trato con ningún hombre. Cuando ella miraba al señorito sentía un pellizco en el estómago y no sabía por qué. Se sentía tan a gusto con su compañía que muchas noches soñaba con él. Y se despertaba con un cosquilleo en su cuerpo que no había sentido antes. Algo se estaba despertando dentro de ella, sin darse ni cuenta.

El verano se presentó muy caluroso y algunas mañanas, Marian llevaba a los niños a bañarse al lago, aunque solo en la orilla y no se metían más allá de las rodillas. Marian no sabía nadar y temía no poder socorrer a los pequeños, ante una situación complicada que se pudiese presentar. Ella era muy precavida y cuidadosa con los pequeños. Si no había suficiente seguridad para ellos, no se arriesgaba a meterse más profundo.

Jacob la veía muy asustada cada vez que iban al lago. La veía tensa y a él eso le preocupaba.

—Marian yo puedo enseñaros a nadar a los tres. Así podréis defenderos un poco más adentro, sin problemas. —se ofreció Jacob un día, cuándo estaban en la orilla.

—No señorito, yo no. Si desea enseñe a sus sobrinos —contestó Marian, avergonzada negaba con la cabeza. Se sentía inquieta con la propuesta.

Nunca se había mostrado ligera de ropa ante ningún hombre, además, ella no podía olvidar que era el señorito. Los niños lloraron toda la tarde, querían aprender a nadar y ella al final tuvo que acceder por los pequeños, no soportaba verlos tristes.

—Venga Marian anímate, ellos quieren aprender contigo. Además, si ellos nadan en lo más profundo, cuando yo no esté si surge algún problema, ¿quién los va a auxiliar, si tú no sabes nadar? —la intentaba convencer Jacob y ella lo miraba un poco turbada.

—Bueno acepto por ellos. No quiero ni pensar que no pueda socorrerlos si pasa algo.

Así fue, como a la mañana siguiente, Jacob y los niños se pusieron el bañador y ella un vestido fresquito, que tapaba todas sus vergüenzas. Las mujeres decentes debían bañarse en público bien tapadas. Aunque una vez que se mojó, la tela se le pegó a su cuerpo como una segunda piel, ella ruborizada intentaba no salir del agua y cuándo ella de reojo miraba al señorito en bañador, con su torso al descubierto sentía que ardía por dentro. Era el primer hombre que veía ligero de ropa. Jacob también la miraba de soslayo y sonreía. “Es tan casta e inocente y también muy hermosa”, pensaba mientras la observaba.

Jacob la cogía de las manos y tiraba de ella mientras Marian movía los pies con rapidez para no hundirse. Le enseñó con paciencia a mover los brazos y los pies para flotar en el agua y avanzar sin zozobrar. Con él de profesor aprendieron a nadar en poco tiempo. A Jacob le venía bien la natación, el médico se lo había recomendado para su pierna. Así cada mediodía tras el almuerzo, todos disfrutaban en el lago, a la vez que se refrescaban del calor infernal que hacía, pese a que la mayoría de los días el cielo estuviese nublado.

Fue un verano bastante divertido e intenso para todos. Y como siempre Mía revoloteaba en el jardín junto a los niños, con su rabo en alto y ladrando para que jugaran con ella. Le habían puesto una casita junto a la casona. Robert ayudaba a Marian a ponerle de comer todos los días. Los niños eran felices con su mascota. Con la que jugaban y cuidaban, como contaba Marian en su cuento. Marian por las noches seguía escribiendo en su alcoba.

Un día, vinieron a visitarla su madre y su amiga Shara. Marian saltó de alegría al verlas. Su madre venía más a menudo, pero a Shara no la había visto desde que dejó el pueblo.

—¡Shara estás guapísima, estas hecha una mujercita! ¡Qué alegría me da verte!

—Anda que tú, pero si pareces una señorita —se decían, fundiéndose las dos en un fuerte abrazo—. Venga que tenemos que aprovechar hasta el último minuto, tenemos muchas cosas que contarnos —exclamaba Shara muy contenta.

—Os dejo para que habléis tranquilas, voy un rato a charlar con Betty —dijo la madre.

—A ver Shara cuéntame, ¿cómo estás? ¿Y tu saquito de harina? —bromeó Marian tirando de ella para que paseasen cerca del lago.

—No te burles, que obedecí tu mensaje. Y un día me atreví y le hablé, otro día le sonreí, otro hice que me resbalaba y vino corriendo a cogerme. Vamos que derramé la harina como me dijiste. Poco a poco ha caído rendido a mis encantos. Amiga te confieso: ¡Tengo enamorado!

—¡No me lo puedo creer, lo has conseguido! —decía riendo a carcajadas—. Pobre Neil ha caído en tus redes.

—¿Marian qué dices? Si has sido tú quien me has dado la idea —dijo riendo ella también.

—Cuánto me alegro por ti amiga, te lo mereces. Vas a ser una esposa ejemplar.

—Bueno y tú cuéntame, ¿cómo es la vida por aquí? Tu madre me ha dicho, que vas a las fiestas del pueblo con tus compañeras. ¿Has conocido a algún chico guapo que te haya encandilado? —ambas se sentaron tranquilas al borde del lago en el césped.

—Sí he ido alguna vez, hay música y baile, limonadas, helados y pasamos un rato divertido. La verdad es que chicos hay, pero muy guapos no son —le confesaba sonriendo a su amiga.

—Ja, ja, ja. Mira que eres exigente con los hombres, en el pueblo tampoco te gustó ninguno.

—Yo soy feliz aquí, cuidando de los niños. Los adoro. Los señores son muy buenos conmigo, y el señorito Jacob es muy simpático, me ha enseñado a leer y escribir. Ahora escribo los cuentos que me invento, después te voy a regalar uno para que te acuerdes de mí siempre que lo leas. Lo he escrito pensando en ti y en mí, en nuestros años en el pueblo.

—Yo siempre me acuerdo de ti, tonta. Ya decía yo que te veía con aires de señorita, si eres escritora y todo. ¿El señorito es joven?

—Es unos diez años mayor que yo. Es un caballero y buena persona. Estuvo en la guerra y lo hirieron. El pobre cojea y está muy dolorido de la pierna. Hace unos días nos ha enseñado a los niños y a mí a nadar en el lago.

—Marian ¿no te estarás enamorando del señorito? —le preguntó preocupada mirándola a los ojos.

—No Shara, solo me da pena de él y es tan bonachón. No sale a ningún lado, siempre solitario. Los niños y yo le hacemos compañía para animarlo, nada más. No inventes historias que no son.

—Bueno eso espero, porque sería una torpeza por tu parte. Los señoritos, dice mi madre, solo quieren a las criadas para pasar el rato sin responsabilidades, ni remordimientos. Una vez consiguen tu castidad te dejan de lado. Se creen que por ser su sirvienta también le puedes calentar la cama y aprovecharse de tu decencia sin ninguna obligación por su parte.

—Puedes quedarte tranquila. Solo somos amigos. No hay nada que temer, mi corazón está dormido —Marian pensó que no estaba tan dormido, en algunos momentos latía con fuerzas y un fervor recorría todo su ser—. Aún no ha llegado el príncipe de mis sueños que me haga suspirar ni perder la cabeza por él —le dijo sonriendo para tranquilizarla.

Y contándose las dos sus inquietudes y secretos, pasaron la mañana, después fueron a comer con su madre y con Betty. Las cuatro estuvieron riendo y charlando hasta qué al atardecer, la madre de Marian y Shara, volvieron al pueblo. Marian se quedó triste y sola.

Al finalizar la época estival, el señorito estaba casi repuesto de su dolencia. Además de las curas, los paseos por la pradera, los aseos en el lago y el cariño de los niños lo habían mejorado bastante. Estaba pensando involucrarse en la política, pues sus artículos en la prensa local eran muy respetados y valorados. Incluso le habían premiado por ello. Un par de veces tuvo que acudir a dar reuniones y charlas a los pueblos más cercanos. Aunque para entrar en la política, debía mudarse, irse a vivir a la gran ciudad y eso le frenaba bastante. Él en la mansión vivía bien, se sentía a gusto y feliz. El pueblo vecino estaba a pocas millas, pero la capital estaba a más de ocho horas de viaje, para ello debía trasladarse y por ahora no tenía la menor intención.

Tras el verano, vino un invierno muy frío, nevó y llovió muchísimo. Se perdieron casi todas las cosechas. La escasez y la carestía que sobrevinieron tras la posguerra, dañó bastante la economía familiar de Samwel. La mansión se sustentaba con los ingresos de sus vinos y la fruta que exportaban a toda la comarca. Las vides y frutales se vieron dañadas por tantas nevadas y tormentas. Los cultivos no corrieron mejor suerte. Las lluvias torrenciales que habían azotado el condado, no permitieron recoger la cosecha a tiempo. En poco más de dos meses se había perdido casi todo. Para cuando pudieron redoblar los refuerzos para la recolecta, todos los cultivos ya estaban abnegados y perdidos.

La economía de Samwel se resquebrajaba por momentos. Los señores junto al señorito Jacob, preocupados con la precaria situación, reunieron un día a todo el personal en el salón principal y con tristeza la señora Margaret les confesó:

—Os hemos citados a todos, para informaros que la mansión pasa por problemas económicos muy serios. No tenemos buenas noticias. Como sabéis, hemos perdido grandes cantidades de cosecha y esto tras la posguerra nos ha llevado casi a la quiebra. En estos críticos momentos sentimos no poder seguir pagándoles su sueldo. La persona que desee marcharse lo entenderemos, pero si se quedan a nuestro lado, cama y comida no les faltará. Esperamos que pronto se solucione esta situación y que volvamos cuanto antes a la normalidad. Desde que mis padres murieron y tomé las riendas de la mansión, jamás había pasado por una situación tan cruda como esta. Me apena llegar a estos extremos, pero claro está que contra la naturaleza y fuerzas mayores no podemos luchar. Agradeceros todos los años que nos habéis servido y sido leales. Sin más que deciros, espero lo penséis y nos deis vuestra respuesta pronto.