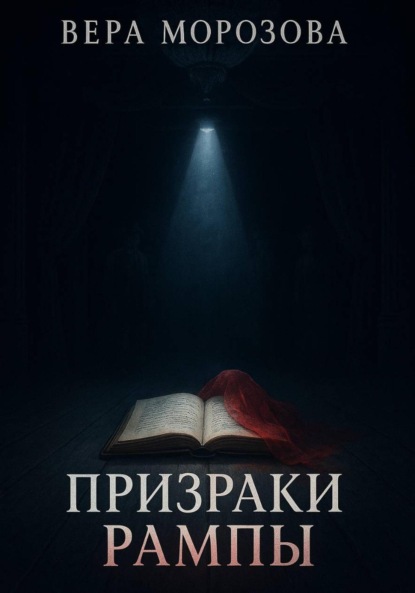

Призраки рампы

- -

- 100%

- +

Пьеса, которой не было

Пустота имела свой вес. Кирилл Лебедев чувствовал его всем телом – от гудящих висков до онемевших кончиков пальцев. Она вдавливала его в продавленное кресло, растекалась по венам вместо крови, делала воздух в комнате вязким и непригодным для дыхания. Ночь за окном была не черной, а фиолетовой, больной, исчерченной неоновыми росчерками рекламы – беззвучными криками чужой, кипящей жизни. Его собственная жизнь замерла, превратилась в стоп-кадр провала, в закольцованную сцену унижения, где аплодисменты были жидкими, а молчание критиков – оглушительным.

Он потер лицо ладонями, ощущая жесткую щетину и холодную, липкую кожу. Провал. Слово, похожее на звук лопнувшей струны. Его «Чайка» – авангардная, вывернутая наизнанку, препарированная – не взлетела. Она камнем рухнула со сцены, увлекая за собой его имя, его будущее, его веру в то, что театр – это скальпель, вскрывающий нарывы мира, а не снотворное для уставших буржуа. Теперь он был никем. Режиссер без театра, пророк без паствы. Призрак, бродящий по собственной квартире, заставленной книгами, которые он больше не мог читать. Их слова казались насмешкой.

Нужен был не просто новый проект. Новая пьеса. Нужен был разряд, удар молнии, способный заставить остановившееся сердце искусства снова биться. Что-то настоящее. Что-то, что пахнет не типографской краской, а кровью и пылью веков. Идея, за которую не жаль сгореть.

Он встал так резко, что старое кресло жалобно скрипнуло. Решение пришло не из разума – оно родилось где-то в солнечном сплетении, холодное и острое, как осколок льда. Архив. Театральный архив «Эха». Не официальное хранилище с каталогами и оцифрованными копиями, а тот, другой – подвальный, забытый, куда десятилетиями сносили то, что не годилось для парадной истории. Несыгранные пьесы, забракованные эскизы, дневники давно умерших статистов. Кладбище замыслов. Именно там, среди мертвецов, он попробует найти жизнь.

Утренний свет, пробившись сквозь вечную петербургскую хмарь, был серым и водянистым. Он не нес тепла, лишь делал тени в коридорах театра «Эхо» длинными и сизыми, похожими на утопленников. Кирилл шел по гулким лабиринтам закулисья, и само здание, казалось, дышало ему в затылок – сквозняком, пахнущим старым бархатом, потом и чем-то еще, неопределимо тревожным. Запах застоявшейся памяти.

Дверь в архив была низкой, обитая потрескавшейся кожей, похожей на шкуру доисторического животного. Он постучал. Тишина. Постучал снова, настойчивее. Из-за двери донесся шорох, словно кто-то медленно, неохотно отрывал себя от стула. Замок щелкнул сухо, как ломающаяся кость.

На пороге стоял Иван Петрович Замятин, хранитель этого царства забвения. Сухопарый, в потертом кардигане цвета пыли, с лицом, испещренным такой густой сеткой морщин, что казалось, будто он вот-вот рассыплется в прах. Но глаза за стеклами старомодных очков были живыми и цепкими. Он не был просто стариком; он был частью этого места, его нервным узлом, его недремлющей совестью.

– Кирилл Андреевич, – голос у Замятина был под стать внешности, шелестящий, как переворачиваемые страницы. – Чем обязан? Спектакли нынче ищут в сети, а не здесь. Здесь только то, что добровольно ушло из жизни.

– Именно это мне и нужно, Иван Петрович. То, у чего не было шанса. Несыгранное. Забытое.

Архивариус смотрел на него долго, не мигая. В его взгляде не было любопытства, скорее, усталая проницательность врача, к которому пришел пациент с застарелой болезнью.

– Отчаяние – плохой советчик, – тихо сказал он, но все же отступил в сторону, пропуская Кирилла внутрь.

Воздух внутри был густым, спертым. Он состоял из запахов книжного тлена, высохшего клея и времени, спрессованного в картонные папки. Бесконечные ряды деревянных стеллажей уходили в полумрак, теряясь в перспективе. Они были похожи на ребра исполинского кита, выброшенного на берег и забытого. Лампочка под потолком, тусклая и одинокая, выхватывала из тьмы лишь небольшой пятачок пространства. Здесь слова умирали. Не исчезали, нет, а именно умирали – медленно, теряя цвет, звук и смысл.

– Ищите, – махнул рукой Замятин, указывая на необъятное. – Только не шумите. Они этого не любят.

Он не уточнил, кто «они». Кирилл и не спросил. Он понял, что речь не о мышах. Старик сел за свой заваленный бумагами стол в углу, превратившись в часть интерьера, в еще один артефакт.

Кирилл двинулся вдоль стеллажей, наугад вытягивая тяжелые, перевязанные выцветшей тесьмой папки. Он погружал руки в эту бумажную могилу, и пыль, легкая, как кремированный пепел, взлетала в воздух, оседая на его волосах и одежде. Он читал названия, имена авторов, аннотации, написанные каллиграфическим почерком с «ятями» и твердыми знаками.

«Слезы Арлекина», пастораль в трех действиях. «Грезы негоцианта», мещанская драма. «Революционный этюд», агитка, от которой несло нафталином и скукой. Пустота. Тонны исписанной бумаги, гигабайты мертвых слов. Час сменялся часом. Тишина в архиве была материальной. Она давила на барабанные перепонки, заставляя слышать гул собственной крови. Иногда где-то в глубине стеллажей раздавался треск – старое дерево усыхало, сжималось. Или вздыхало.

Отчаяние, о котором говорил Замятин, начало возвращаться. Не острое, как ночью, а тупое, ноющее. Он был кладоискателем на выжженном поле. Он искал золото там, где были только черепки. Он уже готов был сдаться, повернуться и уйти, признать свое поражение и здесь, в этом последнем прибежище. Он прислонился спиной к стеллажу, закрыв глаза. Его рука безвольно скользнула по корешкам папок.

И остановилась.

Он не сам ее остановил. Просто пальцы наткнулись на что-то иное. Не на грубый картон, а на гладкую, холодную поверхность. Он открыл глаза. Среди одинаковых серых и бурых папок, помеченных инвентарными номерами, была одна, выбивавшаяся из общего ряда. Тонкая папка из черной кожи, без единой надписи. Она была засунута между двумя пухлыми томами, словно ее пытались спрятать.

Сердце сделало тугой, сухой удар под ребрами, будто кто-то изнутри проверял их на прочность. Он потянул папку на себя. Она поддалась неохотно, с тихим скрипом. Он положил ее на ближайшую свободную полку и развязал кожаные шнурки.

Внутри лежала стопка пожелтевших листов. Бумага была плотной, дорогой, но время сделало ее хрупкой по краям. И текст… Текст был написан от руки. Небрежным, летящим почерком, полным росчерков и сокращений. Чернила выцвели, приобретя оттенок запекшейся крови.

На титульном листе стояло лишь два слова:

«Багровая вуаль».

Ни имени автора, ни даты. Ничего.

Кирилл начал читать, стоя, прислонившись бедром к стеллажу. Тусклый свет лампочки едва позволял разбирать буквы. И мир вокруг исчез. Шум крови в ушах стих, сменившись музыкой слога. Это была не пьеса. Это было заклинание. Символистская драма, сотканная из намеков, недомолвок и пронзительных, как укол иглы, метафор. История о Художнике, создавшем идеальную маску, и Актрисе, которая, надев ее, перестала отличать себя от роли. Маска давала ей гениальность, но взамен медленно выпивала ее душу, ее кровь, окрашивая белую вуаль невинности в багровый цвет. Язык пьесы был гипнотическим – рваный ритм, болезненная чувственность, образы, которые рождались на грани сна и безумия. Здесь не было бытовых диалогов, не было психологии в привычном понимании. Была поэзия чистого отчаяния, экстаза и смерти.

Эта пьеса вскрывала его собственную душу скальпелем метафор. Она говорила о нем. О его готовности принести в жертву все и всех ради одного совершенного мгновения на сцене. О той грани, за которой творец становится монстром.

Он перевернул последнюю страницу, и пальцы наткнулись на что-то плотное, прикрепленное к внутренней стороне обложки. Это был сложенный вчетверо машинописный лист. Казенный, сухой, из другого мира. Он развернул его.

Служебная записка на имя директора Императорского театра драмы «Эхо».

Дата: 23 октября 1924 года.

«Довожу до Вашего сведения, – гласил бездушный текст, – что по итогам расследования событий, имевших место на премьерном показе спектакля «Багровая вуаль» 21 октября сего года, созданная комиссия пришла к заключению о цепи трагических случайностей, усугубленных несоблюдением техники безопасности и общей нервозностью премьерного дня».

Дальше шел список. Сухой, безэмоциональный перечень катастроф.

1. Обрыв противовеса и падение элемента декорации («Небесный свод»), приведшее к гибели исполнительницы главной роли Е. А. Вольской.

2. Возгорание костюма от короткого замыкания в осветительном приборе (софите) во время второго акта, повлекшее тяжелые ожоги и последующую смерть в больнице артиста Н. В. Арбенина (роль Художника).

3. Падение в открытый трюм со смертельным исходом артиста К. С. Сумбатова (роль Демона-искусителя), предположительно, в панике и темноте, возникшей после инцидента с возгоранием.

4. Сердечный приступ у суфлера П. И. Мишина, обнаруженного в своей будке без признаков жизни по окончании прерванного спектакля.

«…ввиду вышеизложенного, а также принимая во внимание крайне подавленное и мистически настроенное состояние оставшихся в живых членов труппы и технического персонала, репертуарной комиссией принято решение о немедленном и бессрочном снятии пьесы «Багровая вуаль» с постановки. Рукопись пьесы и сопутствующие материалы передать в архив для бессрочного хранения без права выдачи. Считать постановку несуществующей».

Пьеса, которой не было.

Кирилл несколько раз перечитал документ. Холод пробежал по его спине, не имеющий ничего общего с подвальной сыростью. Это был не просто текст. Это была партитура смерти. Идеальная, законченная, сыгранная один-единственный раз. Труппа погибла, играя пьесу о гибели. Искусство и реальность сплелись в один кровавый узел и затянулись.

Внутри него что-то щелкнуло. Пустота, которая мучила его, начала заполняться. Но не теплом и светом, а темным, ледяным восторгом. Вот оно. Не просто пьеса. Легенда. Проклятие. Разряд молнии, который он искал. Вернуть к жизни спектакль, убивший своих создателей. Заставить его звучать снова, спустя сто лет молчания. Это был не просто вызов критикам. Это был вызов судьбе. Самой смерти.

Он посмотрел на Замятина. Старик не спал. Он смотрел на Кирилла поверх очков, и в его глазах была… не тоска, а знание. Он все знал. Он знал, что лежит в этой папке.

– Этого нельзя брать, – тихо сказал архивариус, словно прочитав мысли Кирилла. – Есть вещи, которые должны спать вечно.

– Сны иногда нужно будить, Иван Петрович, – голос Кирилла был хриплым, чужим.

Он аккуратно сложил машинописный лист, вложил его обратно в папку, завязал шнурки. И, не говоря больше ни слова, сунул папку под мышку и пошел к выходу. Он не крал ее. Он ее забирал. Освобождал.

– Вы совершаете ошибку, – донеслось ему в спину, шелест старых страниц. – Театр не прощает, когда тревожат его мертвецов. Он начинает играть сам.

Кирилл не обернулся. Он уже был в другом мире, в мире, где софиты светят багровым, а за кулисами ждут не актеры, а тени.

Кабинет директора театра, Олега Семеновича Маркова, был полной противоположностью архива. Светлый, просторный, с огромным окном, выходящим на канал. Порядок на массивном дубовом столе был почти хирургическим. Пахло дорогим парфюмом и успехом. Марков, плотный, холеный, в безупречном костюме, был скорее эффективным менеджером, чем человеком искусства. Он и управлял «Эхом» как корпорацией, следя за кассовыми сборами и отзывами в прессе.

Он выслушал Кирилла молча, откинувшись в кресле и сцепив пальцы на животе. Его лицо не выражало ничего, кроме вежливого внимания, но Кирилл чувствовал, как за этим фасадом растет напряжение. Он видел в Кирилле не гения, а проблему. Дорогую, шумную, репутационную проблему после провала «Чайки».

– …и это не просто пьеса, Олег Семенович. Это событие. Это бомба, – закончил Кирилл, положив черную кожаную папку на полированную поверхность стола. Она выглядела на нем неуместно, как череп на банкетном блюде. – Пьеса, которую прокляли сто лет назад. Спектакль, который убил всю труппу. Мы не просто ставим спектакль, мы проводим сеанс экзорцизма в прямом эфире.

Марков помолчал, постукивая идеальным ногтем по подлокотнику.

– Кирилл, – начал он мягко, почти сочувственно, – я ценю твой энтузиазм. Но после… прошлого раза, нам нужен гарантированный успех. Что-то классическое. Островский. Чехов, но вменяемый Чехов. Публика хочет отдыхать, а не участвовать в «сеансе экзорцизма». И потом, откуда это? Из подвала Замятина? Символистская драма начала века, да еще и с такой историей… Критики нас съедят живьем. Назовут спекуляцией на костях.

Кирилл наклонился вперед. Его глаза горели. Та лихорадочная энергия, что зажглась в нем в архиве, сейчас выплескивалась наружу.

– Они назовут это как угодно, но они придут! Придут все! И критики, и зрители. Они придут посмотреть, убьет ли проклятие и нас. Они будут сидеть в зале и ждать, когда упадет декорация. Когда вспыхнет огонь. Они будут бояться и смотреть. Это будет самый честный театр в их жизни! Забудьте о спекуляции, Олег Семенович. Это маркетинг, написанный кровью. Сто лет назад нам оставили идеальную рекламную кампанию. Мы не можем ею не воспользоваться. Представьте афиши: «„Багровая вуаль“. Спектакль, который возвращается с того света».

Он говорил, и слова сами находили его. Он видел все – заголовки газет, перешептывания в антракте, испуганные и восторженные лица зрителей. Он продавал Маркову не искусство, он продавал ему легенду, скандал, сенсацию. Он чувствовал себя тем самым Демоном-искусителем из пьесы.

Марков встал и подошел к окну, заложив руки за спину. Он смотрел на серую воду канала, на свинцовое небо. Он был бизнесменом. Он просчитывал риски и потенциальную прибыль. Цинизм боролся в нем с тщеславием. Иметь в репертуаре проходной спектакль или скандальную легенду, о которой будет говорить весь город?

– Допустим, – медленно произнес он, не оборачиваясь. – Допустим, я соглашусь на эту авантюру. Актеры. Кто согласится в этом участвовать? Ты расскажешь им эту… историю?

– Я расскажу им, что это шанс войти в историю, – твердо ответил Кирилл. – Что это роль, которая выпадает раз в жизни. Или раз в сто лет. Талантливые люди всегда немного безумны. Они пойдут за мной.

Марков обернулся. В его глазах Кирилл увидел то, что ожидал – холодный расчет, приправленный искоркой азарта. Директор тоже устал от Островского. Ему тоже хотелось встряски.

– Хорошо, – сказал он. – Бюджет будет минимальным. Если что-то пойдет не так – вся ответственность на тебе. Я тебя не знал, контракт мы не подписывали. Но если это выстрелит… – он не договорил, но Кирилл понял. Если это выстрелит, Марков первым выйдет на сцену за овациями.

– Мне больше ничего не нужно, – сказал Кирилл, поднимаясь.

Он забрал папку со стола. Холодная кожа, казалось, стала теплее, словно напитавшись его жаром.

– И, Кирилл… – остановил его Марков у самой двери. – Постарайся, чтобы в этот раз обошлось без трупов. В бюджете это не заложено.

Усмешка директора была тонкой, как лезвие. Но Кирилл не улыбнулся в ответ.

Выйдя из кабинета, он остановился в пустом коридоре. Бархатные портьеры на окнах были приглушенно-красного цвета. Пылинки танцевали в косом луче света. Театр замер, прислушиваясь. Он получил свое. Сцену, актеров, пьесу. Контракт был подписан. Не с Марковым. С кем-то другим. С тем, кто написал этот текст сто лет назад. С теми, кто умер, играя его.

Он прижал папку к груди. Он чувствовал себя не режиссером. Он чувствовал себя некромантом, который держит в руках книгу, способную поднять мертвых. И он собирался прочесть ее вслух. Громко. На весь мир. Независимо от последствий.

Голоса в пустом зале

Пьеса не лежала на столе. Она жила. Дышала сухим запахом старой бумаги и выцветших чернил. Кирилл чувствовал ее присутствие в комнате, как присутствие четвертого, невидимого собеседника. Она требовала. Не просила, а именно требовала плоти, голоса, крови. Последние несколько дней он спал урывками, проваливаясь в вязкие, безмолвные сны, где по черной сцене двигались фигуры без лиц, а единственным звуком был шорох багровой ткани. Он просыпался с колотящимся сердцем, подходил к столу и снова перечитывал строки, которые уже знал наизусть. Слова въедались под кожу, становились частью его кровеносной системы. Он был не просто режиссером. Он был первым, кого пьеса выбрала своим медиумом за последние сто лет.

Кастинг превратился в ритуал. Кирилл не искал типажи, он искал резонанс. Ему нужны были не актеры, а струны, которые пьеса могла заставить звучать. Он сидел в полутемном репетиционном зале, один, за длинным столом, покрытым шрамами от сотен читок. Перед ним на пюпитре лежала не сама «Багровая вуаль» – ее он никому еще не показывал, – а несколько страниц с монологами из классических трагедий, выбранных им за их надрыв, за их балансирование на грани рассудка.

Актеры приходили и уходили. Талантливые, профессиональные, пустые. Они произносили слова правильно, с нужными интонациями, со слезами в глазах, но это была лишь виртуозная техника. Их души оставались нетронутыми. Они играли безумие, но сами были непроницаемо здравы. Кирилл отпускал их с вежливой улыбкой и чувствовал, как растет глухое раздражение. Пьеса, лежавшая в его портфеле, молчаливо насмехалась над ним.

А потом вошла она. Лилия Арсеньева. Кирилл почти не заметил ее, пока она не начала говорить. Хрупкая, со светлыми, почти прозрачными волосами, с глазами, которые казались слишком большими и темными для ее бледного лица. В ней была какая-то надломленность, не сценическая, а подлинная, которую она неумело пыталась скрыть за выученной актерской уверенностью. Она выбрала монолог Офелии. Заезженный, стертый до дыр тысячами прослушиваний. Кирилл внутренне поморщился, готовясь к очередному сеансу имитации.

Но Лилия не играла сумасшествие. Она, казалось, транслировала его из каких-то неведомых глубин. Ее голос не ломался, а истончался до звенящей нити, готовой вот-вот оборваться. Она не жестикулировала, лишь пальцы ее тонких рук медленно перебирали невидимые цветы, и в этом едва заметном движении было больше трагедии, чем в самых громких рыданиях. Она смотрела не на Кирилла, а сквозь него, в густеющую за его спиной темноту зала. Когда она закончила, в зале на несколько секунд повисла абсолютная, звенящая тишина. Лилия моргнула, словно выныривая из-под воды, и ее щеки залил слабый румянец. Она снова стала обычной испуганной девушкой на прослушивании.

Кирилл молчал. Он смотрел на нее и видел свою Актрису. Ту, что наденет маску и не сможет отличить себя от роли. Ту, чья хрупкость станет идеальным проводником для темной энергии пьесы. Он почувствовал укол чего-то похожего на совесть – холодный, острый. Он собирался использовать эту девушку, ее ранимость, ее трещины в душе, как инструмент. А потом отогнал эту мысль. Великое искусство требует жертв.

«Вы приняты, Лилия, – сказал он ровно, не давая прорваться наружу своему ликованию. – Это будет главная роль».

Ее глаза расширились от неверия, потом наполнились слезами благодарности. Кирилл кивнул, давая понять, что прослушивание окончено. Он не хотел видеть ее благодарность. Она была неуместна.

На роль Художника, творца и мучителя, ему нужен был противовес. Нечто основательное, земное, циничное. Он нашел его в Михаиле Громове. Заслуженный артист, ветеран сцены «Эха», он был пережитком другой эпохи. Тяжеловесный, основательный, словно вросший в сценические подмостки, с лицом, похожим на старую, потрескавшуюся кожу. Громов презирал современный театр, называя его «режиссерским онанизмом», и не скрывал своего скепсиса по отношению к «московскому выскочке» Лебедеву. Но он был без работы, и его гордыня уступила нужде.

Он пришел на встречу с Кириллом не в репетиционный зал, а в свой старый кабинет, пропахший пылью, лекарствами и воспоминаниями. Он не читал монолог. Он просто сел напротив Кирилла и посмотрел на него своими выцветшими, но все еще пронзительными глазами.

«Слышал, ты какую-то чертовщину извлек из подвала Замятина, – пророкотал он. Его голос был как гравий, пересыпаемый в старой бочке. – Пьесу, от которой сто лет назад кони двинула вся труппа. Решил хайпануть, мальчик?»

«Я решил поставить великий текст, Михаил Семенович, – спокойно ответил Кирилл. – А для этого мне нужны великие артисты, а не модные пустышки».

Лесть была грубой, но Громов ее проглотил. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение.

«Текст, значит, – он усмехнулся, обнажая желтоватые, крепкие зубы. – Сейчас все текстом прикрываются. А потом выходит на сцену голый мужик и орет в ведро. Это у вас называется "новое прочтение"».

«Голых мужиков не будет. Будет только то, что написано. Слово в слово. Мне нужен ваш опыт. Ваша школа. Ваша ненависть к фальши».

Они смотрели друг на друга несколько долгих секунд. Кирилл понимал, что Громов ему не верит. Но он также видел, что старый актер изголодался по настоящей работе, по большому, сложному материалу. И еще в его взгляде было любопытство. Любопытство старого волка, который учуял запах крови.

«Давай свою пьесу, – буркнул Громов. – Посмотрим, что за величие ты там откопал. Но учти, если это очередная белиберда символистская, я тебе об этом скажу. Прямо на сцене».

«Договорились», – Кирилл протянул ему руку. Рукопожатие Громова было сухим и сильным, как захват старого механизма.

Труппу он собрал из осколков. Несколько молодых, голодных до работы актеров, готовых на любой эксперимент. Пара опытных середняков, уставших от антреприз и сериалов. Между ними с самого начала висело невысказанное напряжение. Легенду о «Багровой вуали» знали все. Театральный мир – это большая деревня, где слухи распространяются быстрее сквозняков. Кто-то отшучивался, кто-то делал вид, что это его не касается, но в глазах у каждого Кирилл видел одно и то же: смесь страха и возбуждения. Они ступали на запретную территорию. И это пьянило.

Первую читку Кирилл назначил не на главной сцене, а в дальнем репетиционном зале. Зале номер семь. Его не любили. Он находился в старом крыле театра, куда редко заглядывали. Огромное, гулкое помещение с высоченными потолками, где терялся звук, и стенами, выкрашенными в неопределенный, выцветший серый цвет. Одну стену полностью занимали потемневшие, мутные зеркала, в которых отражения двоились и расплывались, словно утопая в стоячей воде. Пахло холодной пылью, мышиным пометом и чем-то еще – слабым, едва уловимым запахом тлена, который, казалось, въелся в сами стены.

Актеры собрались вокруг длинного стола, рассаживаясь с какой-то нарочитой небрежностью. Они громко разговаривали, смеялись, но смех их был резким и обрывался слишком внезапно. Каждый из них получил свой экземпляр пьесы лишь час назад. Кирилл видел, как они украдкой поглаживают черные обложки, словно прикасаясь к чему-то опасному.

Лилия сидела сжавшись, бледная, и неотрывно смотрела на свой экземпляр. Громов, напротив, развалился в кресле, демонстративно изучая текст через очки, всем своим видом показывая, что его ничем не удивить.

«Итак, друзья, – Кирилл обвел их взглядом, пытаясь поймать внимание каждого. Его голос прозвучал в мертвенной акустике зала глухо и плоско. – Перед вами не просто пьеса. Это вызов. Сто лет этот текст молчал, потому что его боялись. Говорили, что он проклят. Что он убивает тех, кто осмеливается произносить его слова вслух».

Он сделал паузу. В зале стало абсолютно тихо. Слышно было только, как где-то под потолком гудит сквозняк в вентиляционной решетке.

«Все это чушь, – продолжил он, вкладывая в голос всю силу убеждения, на которую был способен. – Это отговорки для слабых. Для тех, кто испугался величия этого материала. Пьеса не убивает. Она требует полной самоотдачи. Она сдирает с вас кожу, добирается до нервов. Она требует правды. Той самой, которой мы все так боимся в жизни и ради которой приходим в театр. Мы не будем бороться с проклятием. Мы его оседлаем. Мы заставим страх работать на нас. Энергия этой легенды будет питать наш спектакль. Зритель должен прийти в зал и почувствовать настоящий, неподдельный ужас и восторг. Сегодня мы просто читаем. Знакомимся. Почувствуйте музыку языка, его ритм. Не играйте. Просто говорите слова».

Он сел. Воздух в зале казался плотным, наэлектризованным.