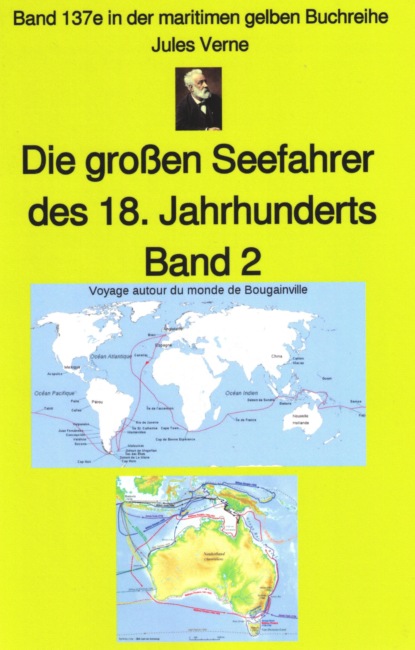

Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 2

- -

- 100%

- +

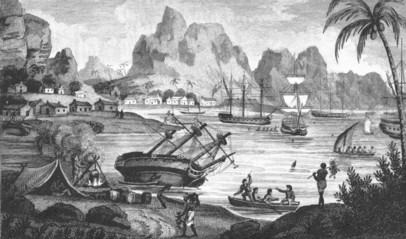

„Der Praslin-Hafen“, sagt Fleurieu, würde einer der besten der Welt sein, wenn er nur einen günstigeren Ankergrund besäße. Er ist fast kreisrund, mindestens wenn man ihm die von der Haltestelle der „ST.JEAN BAPTISTE“ aus sichtbaren Inseln hinzurechnet... Der bösartige Charakter der Stämme, welche in dieser Gegend hausen, gestattete es leider nicht, in das Landesinnere etwas weiter vorzudringen, so dass sich die Beschreibung auf die Strecken längs der Seeküste beschränken muss. Angebauten Boden fand man nirgends, weder am Strande, den die Boote bis zum Grunde des Hafens passierten, noch auf der, mehrfach in ihrer ganzen Ausdehnung untersuchten Insel de l'Aiguade.“

Das sind die ganzen, ziemlich oberflächlichen Nachrichten, welche Surville teils selbst sammelte und teils durch seine Leute erhielt. Vervollständigt wurden dieselben nach manchen Seiten durch den gefangenen jungen Eingeborenen, namens Lova-Salega, der sich für die Erlernung einer fremden Sprache sehr gut veranlagt erwies.

Nach den Aussagen desselben erzeugte die Insel viel Palmenkohl, Kokosnüsse und verschiedene Mandelfrüchte; ebenso gediehen daselbst der wilde Kaffeebaum, der Ebenholzbaum, der „Tacamaca“, nebst anderen harz- resp. gummireichen Baumarten, ferner die Banane, das Zuckerrohr, die Yamswurzel, der Anis, und endlich eine, von den Urbewohnern „Binao“ genannte Pflanze, deren Früchte bei denselben die Stelle des Brotes vertraten. In den Wäldern lebten ganze Schwärme von Kakadus, Lauris, Holztauben und Amseln, letztere etwas größer als unsere europäische Gattung. In sumpfigen Niederungen tummelten sich Curlis, See-Lerchen, verschiedene Schnepfenarten und Enten umher. An Vierfüßlern ernährte die Insel dagegen nur Ziegen und halbwilde Schweine.

„Die Bewohner des Praslin-Hafens“, sagt Fleurieu auf Grund handschriftlicher Mitteilungen, sind von mittlerer Größe, aber muskulös und stark. Sie scheinen – wohl zu beachten! – nicht ein und desselben Ursprungs zu sein, da die einen vollkommen schwarze, andere kupferbraune Hautfarbe haben. Das Haar der ersteren ist kraus, aber fein und weich, die Stirn niedrig, die Augen liegen etwas tief und das Gesicht läuft nach unten spitzig aus mit nur schwachem Bartwuchs am Kinn; ihre ganze Erscheinung trägt den Stempel der Wildheit. Viele der Kupferfarbigen haben dagegen schlichtes Haar, das sie rings um den Kopf bis in die Höhe der Ohren zu verschneiden pflegen. Doch tragen es einige kurzgeschoren wie ein eng anliegendes Käppchen auf dem Scheitel, während sie sich rings um diese Stelle mit einem zugeschärften Steine zu scheeren lieben und darunter nur einen zollbreiten Kreis von Haaren stehen lassen. Haar und Augenbrauen pudern sie sich übrigens mit einer Art Kalkmehl, so dass diese fast gelbgefärbt erscheinen.“

Männer und Weiber gehen vollkommen nackt, doch macht diese Sitte bei weitem nicht den abstoßenden Eindruck, als wenn etwa ein Europäer unbekleidet umherliefe, denn Gesicht, Arme und überhaupt fast alle Theile des Körpers werden tätowiert mit allerlei Zeichnungen, die nicht selten einen eigentümlichen Geschmack Verraten. Die Ohren durchbohren sie ebenso wie die Nasenscheidewand, deren Knorpel unter dem Gewichte der daran gehängten Gegenstände häufig über die Oberlippe herabgezogen erscheint.

Der gebräuchlichste Schmuck der Einwohner des Praslin-Hafens besteht in einem Rosenkranz aus Menschenzähnen. Man schloss schon daraus auf die unter ihnen herrschende Sitte der Anthropophagie, obwohl dieselbe Mode häufiger bei Völkerschaften angetroffen wurde, welche dem Kannibalismus bestimmt nicht huldigten; Lova's verlegene Antworten aber, als man ihn wegen eines halb gerösteten Menschenkopfes fragte, den Bougainville seiner Zeit auf der Insel Choiseul fand, lassen über das Vorkommen dieses abscheulichen Gebrauches leider keinen Zweifel.

Am 21. Oktober, das heißt nach neuntägigem Aufenthalte, verließ die „ST.JEAN BAPTISTE“ den Praslin-Hafen. Während der nächstfolgenden Tage blieb stets ein hohes, gebirgiges Land in Sicht. Am 2. November entdeckte Surville eine Insel, welche den Namen „Insel der Widerwärtigkeiten“ erhielt, weil hier ungünstige Winde drei volle Tage lang die Fahrt des Schiffes hemmten.

Diese Insel bot einen herrlichen Anblick. Sie war sorgsam angebaut und wahrscheinlich stark bevölkert, wenigstens nach der großen Menge Piroggen zu urteilen, welche die „ST.JEAN BAPTISTE“ unaufhörlich umschwärmten.

Die Eingeborenen konnte man nur mit Mühe dazu bewegen, an Bord zu kommen. Endlich kletterte ein Häuptling derselben auf das Deck. Da war es seine erste Sorge, sich die Koppelriemen eines Matrosen anzueignen, zu deren Rückgabe er sich nur schwierig verstand. Darauf lief er nach dem Hinterteil des Schiffes und holte die weiße Flagge herab, welche ihm besonders zu gefallen schien. Auch diese vermochte man ihm nur mit Mühe wieder zu entwinden. Endlich erkletterte er den Mastkorb des Besans, betrachtete von dem erhöhten Standpunkte aus das ganze Schiff und sprang, als er wieder herabgestiegen, lustig umher; dann wendete er sich an seine, in den Piroggen zurückgebliebenen Stammesgenossen und lud diese durch Worte und sonderbare, aber bezeichnende Gebärden ein, ihm nachzufolgen.

Ein Dutzend derselben entschlossen sich zu dem Wagstücke. Diese ähnelten zwar den Bewohnern des Praslin-Hafens, redeten aber eine andere Sprache und konnten sich Lova-Salega nicht verständlich machen. An Bord verweilten sie nicht lange; denn als der eine erhaschte Flasche ins Meer geworfen und der Kommandant seine Missbilligung darüber zu erkennen gegeben hatte, beeilten sich alle, wieder in ihre Piroggen zu gelangen.

Das Bild des Landes erschien so lachend und die Skorbutischen bedurften einer Erholung so dringend, dass Surville eine Schaluppe ans Ufer sendete, um zu sehen, wie sich die Bewohner dabei benehmen würden.

Kaum war die Schaluppe abgestoßen, als sie auch schon von mehreren, mit Bewaffneten bemannten Booten umringt wurde, so dass es, um schlimmeren Kämpfen vorzubeugen, notwendig wurde, die Angreifenden mittelst einiger Flintenschüsse zu vertreiben. Während der Nacht versuchte eine ganze Flottille, sich nach der „ST.JEAN BAPTISTE“ heranzuschleichen; geleitet von einem gewissen Gefühle von Menschlichkeit, wartete Surville jedoch nicht, bis die Eingeborenen ganz nahe herankamen, sondern jagte sie durch eine zeitig abgegebene Kartätschenladung in die Flucht.

Da sich eine Landung als ganz untunlich erwies, stach Surville wieder in See und entdeckte nun nacheinander die Inseln der drei Schwestern, des Golfes und die der Errettung, die letzten der Gruppe.

Der Archipel, durch den Surville kam, war kein anderer als der der Salomons-Inseln, deren erste Entdeckung durch Mendana wir schon früher geschildert haben. Der geschickte Seemann hatte 140 Meilen Küste sorgfältig aufgenommen und in die Karten eingetragen, außerdem auch noch eine Reihe von vierzehn sehr interessanten Ansichten der Uferlandschaften geliefert.

Um jeden Preis musste nun Surville aber, wenn er seine Mannschaft nicht dezimiert sehen wollte, ein Land zu erreichen suchen, wo er seine Kranken ausschiffen und ihnen frische Nahrungsmittel zukommen lassen konnte. Er entschloss sich also, dafür nach Neuseeland zu segeln, das seit Tasman noch niemand wieder besucht hatte.

Am 12. Dezember 1769 bekam Surville unter 35° 37' südlicher Breite dessen Küsten in Sicht und ging fünf Tage später in einer von ihm „Bai Lauriston“ genannten Bucht vor Anker. In deren Grunde befand sich noch ein kleinerer Landeinschnitt, der zu Ehren eines der Gönner und Beförderer der Expedition den Namen „Chevalier“ erhielt. Wir bemerken hierbei, dass Kapitän Cook, seit Anfang Oktober mit der Erforschung dieses Landes beschäftigt, einige Tage vor der Lauriston-Bai verweilte, ohne das französische Schiff wahrzunehmen.

Während der Rast in der Chevalier-Bucht wurde Surville von einem furchtbaren Sturme befallen, der ihm den Untergang drohte; die Matrosen vertrauten aber so sicher auf seine seemännische Erfahrung, dass sie nicht einen Augenblick den Kopf verloren und alle Befehle ihres Kapitäns mit bewundernswerter Kaltblütigkeit ausführten, deren einzige Zeugen leider nur die Neuseeländer waren.

Die Schaluppe, welche die Kranken ans Ufer beförderte, gewann nicht einmal die Zeit, zum Schiffe zurückzukehren, als das Unwetter losbrach, das dieselbe in eine andere, die später so genannte „Bucht der Zuflucht“ hineintrieb. Matrosen und Kranke fanden eine sehr wohlwollende Aufnahme bei einem Häuptling namens Naginui, der ihnen seine Hütte überließ und sie mit allen, während ihres Aufenthaltes nur beizutreibenden Erfrischungen fast überhäufte.

Eine der hinter der „ST.JEAN BAPTISTE“ geschleppten Pinassen wurde von den Wogen entführt. Surville bemerkte, dass sie in der Bucht der Zuflucht gestrandet war. Als er sie wieder holen lassen wollte, fand sich davon nur noch eine Leine derselben; das Boot hatten die Eingeborenen heimlich weggeschafft. Umsonst suchte man darnach längs des Ufers; keine Spur desselben fand sich wieder. Surville gedachte diesen Diebstahl nicht unbestraft hingehen zu lassen; er veranlasste also einige neben ihren Piroggen stehende Indianer, zu ihm zu kommen. Der Eine derselben, der wirklich herbeilief, ward ergriffen und an Bord gebracht. Die Anderen retteten sich durch die Flucht.

„Man bemächtigte sich einer Pirogge“, sagt Crozet, „verbrannte die übrigen, legte Feuer an die Wohnhütten und begab sich wieder auf das Schiff zurück. Der eingefangene Indianer wurde von dem Arzte als der Häuptling wiedererkannt, der ihnen während des Sturmes so edelmütige Hilfe geleistet hatte; es war der unglückliche Naginui, der nach seinen so erfolgreichen Liebesdiensten gewiss nicht im Geringsten glaubte, eine solche Behandlung zu erfahren, als er Surville's einladenden Zeichen Folge gab.“

Nahe der Insel Juan Fernandez ging derselbe am 14. März 1770 mit Tode ab.

Die Beobachtungen des französischen Seefahrers über Bewohner und Erzeugnisse Neuseelands übergehen wir hier mit Stillschweigen, weil sie mit denen Cook's vollkommen übereinstimmen.

In der Überzeugung, dass er sich auch hier die notwendigen Lebensmittel nicht werde beschaffen können, lichtete Surville nach einigen Tagen aufs Neue die Anker und hielt einen Kurs zwischen dem 27. und 28. Grade südlicher Breite ein; der Skorbut aber, der tagtäglich neue Verheerungen anrichtete, nötigte ihn nun, so schnell als möglich Peru aufzusuchen. Er erblickte dessen Küste zuerst am 5. April 1770, und ging drei Tage später, vor der Barre von Chilca, am Einlaufe nach Callao vor Anker.

In seinem Eifer, an das Land zu kommen und für seine Kranken Hilfe zu suchen, entsendete Surville niemanden zur Begrüßung des Statthalters. Unglücklicherweise wurde sein Boot von den an der Barre sich brechenden Wellen umgeschlagen, und nur ein einziger Matrose daraus vermochte sich zu retten. Surville und alle Übrigen ertranken.

So fand der erfahrene und geschickte Seemann viel zu früh für die Wissenschaft und sein Vaterland, denen er gewiss noch ersprießliche Dienste geleistet hätte, ein trauriges Ende. Die „ST.JEAN BAPTISTE“ wurde vor Lima durch die unendlichen Zollplackereien der Spanier „drei volle Jahre“ zurückbehalten. Die Führung derselben übernahm Labbé, der sie am 23. August 1773 nach Lorient zurückbrachte. –

Ludwig Anton de Bougainville

Wie wir schon früher erzählten, hatte Bougainville einen Tahitier, namens Auturu, nach Europa mitgenommen. Als dieser den Wunsch zu erkennen gab, nach seiner Heimat zurückzukehren, sendete ihn die französische Regierung nach Isle de France mit dem Auftrage an die Verwaltungsbehörde dieser Kolonie, ihm die Rückkehr nach Tahiti tunlichst zu erleichtern.

Ein Offizier der Kriegsmarine, Marion-Dufresne, ergriff begierig diese Gelegenheit, Poivre, dem Intendanten der Inseln de France und de Bourbon, vorzuschlagen, er erbiete sich, den jungen Auturu auf seine Kosten und auf einem ihm selbst gehörigen Fahrzeuge nach Tahiti zu befördern. Er bat nur darum, dass ein Schiff der Regierung ihm als Begleitung beigegeben und zu den Kosten der ersten Ausrüstung staatlicherseits ein Vorschuss geleistet werden möge.

Nikolaus Thomas Marion-Dufresne, geboren zu St. Malo am 22. Dezember 1729, war sehr jung in die Marine eingetreten. Am 16. Oktober 1746 zum Fregatten-Lieutenant ernannt, bekleidete er jener Zeit die Stellung eines Brander-Kapitäns. Er hatte zwar überall mit Auszeichnung, aber nirgends mit so vielem Glücke gedient als in den Meeren Indiens.

Die Mission, zu deren Ausführung er sich erbot, benutzte er nur als Vorwand zu einer, in den ozeanischen Meeren beabsichtigten Entdeckungsreise. Seine Vorschläge fanden die Billigung Poivre's, eines intelligenten und fortschrittsfreundlichen Beamten, der ihm genaue Instruktionen für die Nachforschungen einhändigte, die er in der südlichen Halbkugel vorhatte. Damals war Cook's Beweis von dem Nichtvorhandensein eines südlichen Festlandes noch nicht bekannt.

Poivre wünschte nun lebhaft, die nördlichen Teile dieses Kontinents entdeckt zu sehen, da er sie für benachbart den französischen Besitzungen hielt und dort ein gemäßigteres Klima anzutreffen hoffte. Ebenso glaubte er, daselbst geeignetes Holz zum Schiffbau und überhaupt viele Hilfsmittel zu finden, die er jetzt mit großen Unkosten aus dem Vaterlande beziehen musste, vielleicht existierte dort auch ein sicherer Hafen zum Schutze für die Schiffe gegen die Orkane, welche die Inseln de France und de Bourbon fast periodisch verheeren. Zufällig hatte auch der Hof eben einen Schiffslieutenant, de Kerguelen, in diese unerforschten Meere auf Entdeckungen ausgeschickt. Marion's Expedition, die einen anderen Weg als jene einschlagen sollte, konnte also der Lösung des größten Problems jener Zeit nur förderlich sein.

Am 18. Oktober 1771 gingen die „MASCARIN“, geführt von Marion und die „MARQUIS DE CASTRIES“, unter dem Befehl des Schiffsfähnrichs Ritter Du Clesmeur, unter Segel. Sie liefen zuerst Bourbon an und nahmen daselbst Auturu auf, der leider den Keim zu den Pocken in sich trug, den er schon auf Isle de France in sich aufgenommen hatte. Da seine Krankheit hier zum Ausbruch kam, musste man Bourbon eiligst verlassen, um die Bevölkerung selbst nicht anzustecken. Die beiden Schiffe begaben sich also nach dem Fort Dauphin an der Küste von Madagaskar, um den Verlauf der Krankheit vor der Landung am Cap abzuwarten, wo noch weiterer Proviant eingenommen werden sollte. Der junge Auturu erlag bald seinen Leiden.

Der Gedanke, nun nach Isle de France zurückzukehren, die Schiffe abzutakeln und die Fahrt aufzugeben, kam Marion gar nicht in den Sinn. Da er sich jetzt nach keiner Seite mehr beschränkt fühlte, fasste er sein eigentliches Ziel, sich durch eine kühne Reise auszuzeichnen, nur desto mehr ins Auge und wusste auch in seinen Leuten den Enthusiasmus, der ihn beseelte, anzufachen.

Er steuerte also nach dem Cap der Guten Hoffnung, wo es binnen wenigen Tagen gelang, den für eine Reise von achtzehn Monaten erforderlichen Proviant herbeizuschaffen.

Cap der Guten Hoffnung

Von hier aus schlug man sofort eine Richtung nach den von Bouvet de Lozier im Jahre 1739 entdeckten Ländern ein, die man östlich von dem Meridian von Madagaskar zu suchen hatte.

Vom 28. Dezember 1771, an welchem Tage die Schiffe das Cap verließen, bis zum 11. Januar kam etwas Bemerkenswertes auf der Fahrt nicht vor. Man überzeugte sich kurz vorher durch Aufnahme der Breitenposition unter 20° 43' östlicher Länge von Paris, dass man sich (40 bis 41° der Breite) unter der Parallele jener Inseln befinden müsse, welche in Van Keulen's Karten unter den Namen „Dina“ und „Marvezen“ eingetragen sind, während sie auf den französischen Karten fehlten.

Obwohl ganze Schwärme von Landvögeln die Nachbarschaft dieser Inseln zu bestätigen schienen, hielt sich Marion hier doch nicht weiter auf, um das eigentliche Ziel seiner Aufmerksamkeit, die Auffindung des südlichen Kontinents, nicht aus den Augen zu verlieren.

Am 11. Januar, also in der Zeit des Sommers dieser Gegenden, segelte man unter 45° 43' südlicher Breite, nichtsdestoweniger herrschte bei fortwährenden Schneefällen eine ganz empfindliche Kälte. Zwei Tage später entdeckte Marion unter dichtem Nebel, dem ein feiner Sprühregen folgte, ein Land, das sich in der Richtung Westsüdwest zu Ostnordost vier bis fünf Meilen hin ausdehnte. Die Sonde ergab bei vierundzwanzig Faden Tiefe einen grobsandigen, mit Korallen untermischten Grund. Diesem Lande folgte man, bis es hinter den Schiffen lag, das heißt, etwa sechs bis sieben Meilen weit. Es schien sehr hoch und gebirgig zu sein und erhielt den Namen „Land der Hoffnung“, eine Bezeichnung, welche Marion's Sehnsucht, einen südlichen Kontinent zu erreichen, deutlich genug kennzeichnet. Dieselbe Insel taufte Cook übrigens vier Jahre später „Prinz Eduards-Insel“.

Im Norden derselben lag noch ein anderes Land.

„Ich bemerkte, sagt Crozet, der Verfasser der Reisebeschreibung Marion's, als wir neben dieser Insel hinsegelten, an deren nordöstlichem Teile eine geräumige Bucht und dieser gegenüber auf dem Lande eine große Höhle. In der Umgebung der letzteren zeigte sich eine Menge weißlicher Flecken, die man aus der Ferne als von einer Schafherde herrührend ansehen konnte. Bei genügender Zeit hätten wir gegenüber jener Höhle gewiss einen recht guten Ankerplatz gefunden. Ich glaubte daselbst auch einen von den Bergen herabstürzenden Wasserfall zu erkennen. Beim weiteren Umschiffen der Insel fanden wir auch noch drei zu derselben gehörige Eilande, zwei davon innerhalb einer anderen tiefen Einbuchtung der Insel, das dritte an deren nördlichster Spitze. Sie erschien im Übrigen unfruchtbar, sieben bis acht Meilen im Umfange groß, ohne Vegetation und das Ufer gefahrlos. Marion nannte sie die „Insel der Höhle“.

Diese beiden Landstücke liegen unter 45° 45' südlicher Breite und 34° 31' östlich von Paris, einen halben Grad seitwärts von Bouvet's Kurse. Am folgenden Tage nahm man eine etwa sechs Meilen lange, mit Grün bedeckte Küstenstrecke des Landes der Hoffnung näher in Augenschein. Die beschneiten Berggipfel stiegen zu ansehnlicher Höhe empor. Man beschäftigte sich eben mit der Aufsuchung eines geeigneten Ankerplatzes, als die beiden Schiffe während des Sondierens miteinander kollidierten und sich gegenseitig nicht unerheblich beschädigten. Die Ausbesserung derselben nahm drei volle Tage in Anspruch. Das bis dahin ziemlich günstige Wetter schlug nun um, und der Wind wurde heftiger, so dass man genötigt war, unter dem sechsundvierzigsten Breitengrade weiter zu segeln.

Am 24. Januar kam wiederum Land in Sicht.

„Zunächst schien uns dasselbe zwei Inseln zu bilden, sagt Crozet; ich entwarf davon eine Zeichnung von acht Meilen Entfernung aus gesehen; bald erkannte man diese aber als zwei Vorgebirge, welche in der Ferne durch Landmassen verbunden waren. Sie liegen übrigens unter 45° 5' südlicher Breite und 42° östlicher Länge von Paris. Marion nannte sie die „Kalten Inseln“.

Obwohl man während der Nacht nur wenig Weg zurücklegte, konnte man dieselben am nächsten Tage doch nicht wieder auffinden. Da meldete die „CASTRIES“ wieder Land in Sicht, das zehn bis zwölf Meilen im Ostsüdosten von dem Schiffe lag. Ein dichter Nebel aber, der nicht weniger als zwölf Stunden andauerte, der unaufhörliche Regen und die lebhafte, für die unzulänglich bekleidete Mannschaft sehr empfindliche Kälte verhinderten eine weitere Annäherung als auf sechs bis sieben Meilen.

Am nächsten Tage sah man diese Küste noch einmal, ebenso wie ein weiteres Land, das den Namen „Dürre Insel“ erhielt, heutzutage aber als „Insel Crozet“ bekannt ist. Endlich gelang es nun Marion, ein Boot auszusetzen, mit dem er Crozet zur Besitznahme der größeren der beiden Inseln entsendete, welche unter 46° 30' südlicher Breite und 43° östlicher Länge von Paris liegt.

„Marion nannte dieselbe ‚Insel der Besitznahme‘. (Jetzt bezeichnet man sie als ‚Insel Marion‘.) Es war das die sechste Insel, die wir in dieser südlichen Gegend entdeckten... Ich erreichte auf derselben bald eine Anhöhe, von der aus noch Schnee an den Talgeländen zu sehen war; der Erdboden schien ziemlich dürr und nur mit feinem, schwachem Graswuchs bedeckt... Einen Baum oder Strauch konnte ich nirgends wahrnehmen... Diese, der fortwährenden Einwirkung stürmischer Westwinde ausgesetzte Insel scheint, da jene wohl das ganze Jahr über vorherrschen, so gut wie unbewohnbar zu sein. Ich fand hier nur Seewölfe, Pinguine, Captauben, Taucherenten und überhaupt alle jene Vogelarten, welchen man bei Umschiffung des Caps der Guten Hoffnung auf offenem Meere begegnet. Offenbar hatten die Tiere noch nie einen Menschen gesehen, denn sie zeigten sich so wenig scheu, dass man sie mit der Hand fangen konnte. Die weiblichen der Vögel blieben ruhig brütend auf den Eiern sitzen; andere fütterten die Jungen; die Seewölfe sprangen und spielten weiter ohne alle Furcht und als ob wir gar nicht vorhanden wären.“

Marion folgte also dem 46. und 47. Breitengrade mitten durch einen so intensiven Nebel, dass man kaum von einem Ende des Schiffes bis zum anderen sehen konnte und in kurzen Zwischenräumen Kanonenschüsse abfeuern musste, um einander nicht zu verlieren.

Am 2. Februar befanden sich die beiden Fahrzeuge unter 47° 22' östlicher Länge, d.h. 1° 18' von dem Lande entfernt, das die königlichen Fluten, die „FORTUNE“ und „GROS VENTRE“, unter dem Befehle de Kerguelen's und St. Allouarn's am 13. desselben Monats entdeckten. Ohne den der „CASTRIES“ zugestoßenen Unfall hätte Marion jene gewiss hier getroffen.

Als er den 90. Grad östlich von dem Meridiane von Paris erreicht, änderte Marion seinen Kurs und steuerte auf Van-Diemens-Land zu. Die Überfahrt verlief ganz glücklich und die beiden Fahrzeuge gingen in der Friedrich-Heinrichs-Bai vor Anker.

Sofort wurden die Boote klar gemacht, mit denen sich eine starke Abteilung ans Land begab, wo man etwa dreißig Eingeborene antraf, während die Umgebung, nach der Anzahl der beobachteten Feuer oder Rauchsäulen zu urteilen, nur schwach bevölkert sein konnte.

„Die Bewohner des Landes“, sagt Crozet, „zeigten sich sehr entgegenkommend; sie trugen Holz zu einer Art Scheiterhaufen zusammen. Dann boten sie den neuen Ankömmlingen je ein Stück dürres angezündetes Holz an und bedeuteten sie durch Zeichen, den Scheiterhaufen in Brand zu setzen. Ohne den Sinn dieser Zeremonie zu verstehen, tat man doch ihren Willen. Die Wilden zeigten über unsere Ankunft keine besondere Verwunderung und blieben mit ihren Frauen und Kindern ohne weitere Zeichen der Freundschaft oder Feindschaft in unserer Nähe. Männer und Frauen waren von mittlerer Größe; einzelne Frauen trugen ihre Kinder mit Binsenseilen gebunden auf dem Rücken. Die Männer waren alle mit zugespitzten Stangen und einigen Steinen bewaffnet, die uns scharf wie das Eisen der Äxte zu sein schienen.

Wir versuchten sie durch kleine Geschenke zutraulicher zu machen; sie wiesen aber alles, was man ihnen anbot, verächtlich zurück, selbst Eisen, Spiegel, Taschentücher und Leinwandstücke. Man zeigte ihnen darauf mehrere, von den Schiffen herbeigebrachte Hühner und Enten, um begreiflich zu machen, dass man von ihnen kaufen wolle. Sie nahmen zwar die ihnen scheinbar unbekannten Tiere, schleuderten sie aber gleich zornig wieder weg.“

Schon eine Stunde lang bemühte man sich vergeblich, die Freundschaft der Wilden zu gewinnen, als Marion und du Clesmeur ebenfalls ans Land kamen. Auch diesen wurde ein brennendes Stück Holz angeboten, und sie zündeten, in der Überzeugung, damit einen gewünschten Freundschaftsbeweis zu geben, einen anderen kleinen Scheiterhaufen an. Damit täuschten sie sich jedoch gewaltig, denn die Wilden wichen sofort zurück und schleuderten eine Menge Steine über die Franzosen, deren zwei Kommandanten selbst dabei verwundet wurden. Als Antwort feuerte man einige Flintenschüsse auf die Angreifer und schiffte sich wieder ein.

Bei Gelegenheit eines wiederholten Landungsversuches, dem sich die Wilden sehr entschlossen widersetzten, musste man ihren Angriff durch eine Gewehrsalve beantworten, welche mehrere verwundete und einen tötete. Darauf gingen die Leute ans Land und verfolgten die Eingeborenen, die keinen ferneren Widerstand zu leisten wagten.

Jetzt wurden sofort zwei Abteilungen beordert, die eine einen Wasserplatz zu suchen, die andere, um geeignete Bäume zum Ersatz des Mastwerkes der „CASTRIES“ ausfindig zu machen. Sechs Tage vergingen unter fruchtlosem Suchen. Für die Wissenschaft ging diese Zeit jedoch nicht nutzlos verloren, denn man machte hier viele interessante Beobachtungen.