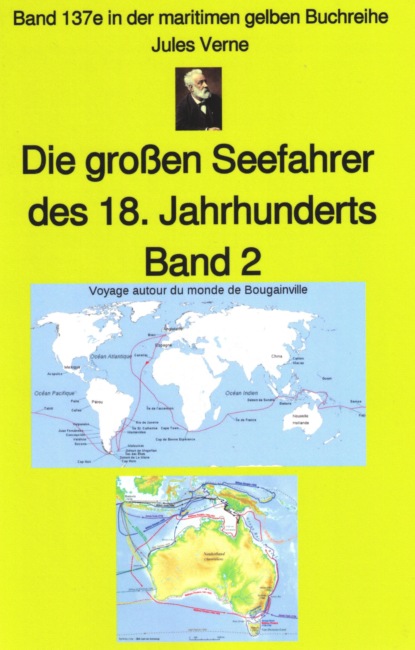

Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 2

- -

- 100%

- +

„Aus den beträchtlichen Anhäufungen von Muschelschalen, die sich da und dort fanden“, sagt Crozet, „schlossen wir, dass die gewöhnliche Nahrung der Wilden aus Mies-, Stock-, Chienmuscheln und ähnlichen Schalentieren bestehen möge.“

Erscheint es nicht auffallend, nahe Neuseeland die an den skandinavischen Küsten so gewöhnlichen Haufen von Küchenabfällen (in Dänemark „Kjökkenmöddings“ genannt) wiederzufinden, denen wir auch bei dem Isthmus von Panama begegneten? Ist der Mensch nicht überall derselbe und bestimmen ihn die nämlichen Bedürfnisse nicht stets zu dem nämlichen Verfahren?

Da er sich überzeugte, dass es nur Zeitvergeudung wäre, hier noch länger nach Wasser oder nach geeignetem Holze zu suchen, um die „CASTRIES“ wieder frisch zu bemasten und den Rumpf der „MASCARIN“ auszubessern, der manche undichte Stellen hatte, so segelte Marion am 10. März nach Neuseeland ab, das er erst vierzehn Tage später erreichte.

Entdeckt im Jahre 1642 von Tasman und wiederbesucht von Cook und Surville im Jahre 1772, wurde dieses Land schon allgemach bekannter.

Die beiden Schiffe wollten in der Nähe des Mont Egmont landen, das Ufer war an der betreffenden Stelle aber so steil, dass Marion nach der offenen See zurückkehrte und sich dem Lande erst am 31. März unter 36° 30' der Breite wieder näherte. Er hielt sich nun längs der Küste und segelte trotz widriger Winde an derselben nach Norden hinauf bis zu den Drei-Königs-Inseln. Auch hier gelang es ihm nicht zu landen. Er musste also nach der Hauptinsel zurückkehren und warf nahe beim Cap Maria-Van-Diemen, dem nördlichsten Ausläufer Neuseelands, Anker. Der Meeresgrund erwies sich hier, wie man bald bemerkte, nicht günstig, Marion hielt sich deshalb auch nicht auf und unterbrach seine Fahrt, nach mehreren vergeblichen Versuchen, erst am 11. Mai in der Bai der Inseln Cook's wieder.

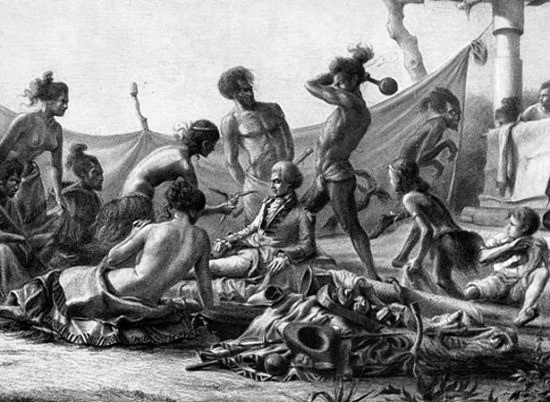

Auf einer dieser Inseln, wo sich Wasser und Holz vorfanden, wurden nun Zelte aufgeschlagen und die Kranken, durch eine starke Abteilung Bewaffneter geschützt, darin untergebracht. Die Eingeborenen kamen sofort an Bord, einzelne übernachteten sogar daselbst, und der Tauschhandel begann, erleichtert durch ein tahitisches Wörterbuch, bald im großen Maßstabe.

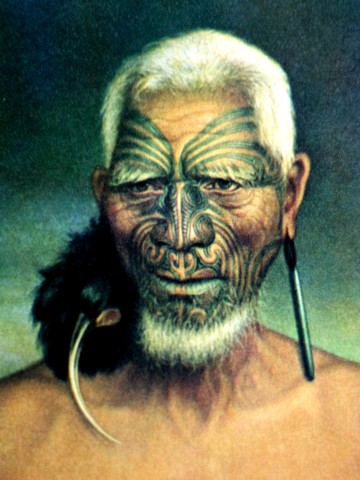

„Ich bemerkte“, sagt Crozet, „unter den seit den ersten Tagen an Bord gekommenen Wilden zu meinem Erstaunen drei verschiedene Stämme, von denen der eine aller Wahrscheinlichkeit nach der der wirklichen Urbewohner weißen, ins Gelbliche spielenden Teint hatte. Die Zugehörigen dieses Stammes sind die größten der Bewohner; ihr Körper misst gewöhnlich 5 Fuß und 9 bis 10 Zoll, ihre Haare sind glatt und schlicht; andere haben dunklere Hautfarbe, etwas gekräuseltes Haar und geringere Größe; die Kleinsten endlich sind wollhaarige Neger mit breit entwickelter Brust. Die erstgenannten haben sehr wenig, die Neger sehr starken Bartwuchs.“

Die Richtigkeit dieser merkwürdigen Beobachtung sollte später volle Bestätigung finden.

Es erscheint unnütz, sich hier ausführlicher über die Sitten der Neuseeländer, über ihre befestigten Dörfer, von welchen Marion eine sehr eingehende Beschreibung liefert, über Waffen, Bekleidung und Nahrung derselben zu verbreiten, diese Details sind unseren Lesern schon aus den Reisen Cook's u. A. bekannt.

Die Franzosen hatten drei Lagerposten auf dem Lande: den der Kranken auf der Insel Matuaro; einen zweiten auf der Hauptinsel, der als Sammelstelle, Niederlage und als Verbindungsglied für den dritten, nämlich den der Zimmerleute diente, der zwei Meilen weiter, mitten im Walde errichtet war. Verlockt durch das freundschaftliche Benehmen der Wilden, unternahmen einzelne Leute von der Besatzung sehr ausgedehnte Ausflüge in das Landesinnere und hatten sich überall eines wirklich herzlichen Empfanges zu erfreuen. Dadurch nahm das gute Vertrauen so sehr zu, dass Marion, trotz Crozet's Widerspruch, befahl, die ans Land gehenden Schaluppen und Boote nicht mehr zu bewaffnen. Gewiss die unverzeihlichste Unklugheit in einem Lande, wo Tasman die erste Stelle, die er seinerzeit anlief, doch nicht ohne Ursache die „Bai der Mörder“ nannte, und wo Cook Anthropophagen antraf und bald selbst umgebracht worden wäre!

Am 8. Juni ging Marion persönlich ans Land und wurde mit ganz außergewöhnlichen Freundschaftsbezeugungen empfangen. Man rief ihn zum Oberhäuptling des Landes aus, und die Eingeborenen steckten ihm vier weiße Blumen als Zeichen der Souveränität ins Haar. Vier Tage später ging Marion wiederum ans Land, mit zwei jungen Offizieren, de Vaudricourt und Le Houx, einem Volontär, dem Rüstmeister und einigen Matrosen, zusammen siebzehn Mann.

Abends kehrte niemand nach dem Schiffe zurück, ohne dass das jemand beunruhigt hätte, da man die fast aufdringliche Gastfreundschaft der Wilden kannte. Man nahm vielmehr an, Marion werde gleich auf dem Lande geschlafen haben, um am nächsten Tage den Arbeitsplatz der Zimmerleute bequemer besuchen zu können.

Am 13. Juni lief die Schaluppe der „CASTRIES“ aus, um den Tagesbedarf an Holz und Wasser zu holen. Da sah man um neun Uhr einen Mann auf die Schiffe zuschwimmen: man sandte ihm eine Jolle zu Hilfe. Es war einer der Leute aus der Schaluppe, der allein bei der Niedermetzelung seiner Kameraden entkommen war. Er hatte zwei Lanzenstiche in der Seite und verschiedene Spuren erlittener Misshandlung am Körper.

Seiner Erzählung nach erwiesen sich die Eingeborenen bei Annäherung der Schaluppe ebenso freundlich wie immer und trugen sogar die Matrosen, welche sich nicht durchnässen wollten, auf den Schultern ans Ufer. Als letztere sich aber zum Einsammeln von Holz zerstreut hatten, erschienen die Eingeborenen, bewaffnet mit Lanzen, Stöcken und Keulen, in großer Anzahl wieder und stürzten sich je Sechs bis Sieben auf einen Matrosen. Ihn selbst überfielen nur zwei Männer, die ihm einige Lanzenstiche beibrachten, und denen er nur deshalb glücklicherweise entfliehen konnte, weil er sich in der Nähe des Meeres befand, wo ihn ein Gebüsch von weiterer Verfolgung schützte. Von da aus sah er die Hinmordung aller seiner Kameraden mit an. Die Wilden hatten die Leichen sofort der Kleidung beraubt, denselben die Bauchhöhle aufgeschlitzt und begannen sie eben zu zerstückeln, als er geräuschlos sein Versteck verließ und in der Hoffnung, sein Schiff schwimmend wieder zu erreichen, trotz Erschöpfung ins Wasser sprang.

Hatten die sechzehn Mann, welche Marion begleiteten und von denen bis jetzt jede Nachricht fehlte, dasselbe Schicksal erlitten? Das war leider anzunehmen. Jedenfalls galt es jetzt, keine Minute zu verlieren und alles aufzubieten, um die drei Posten auf dem Lande zu retten.

Chevalier du Clesmeur übernahm die Ausführung der nötigen Maßregeln, und nur seiner Energie ist es zu verdanken, dass das Unheil nicht noch größere Dimensionen annahm.

Sofort wurde die Schaluppe der „MASCARIN“ ausgerüstet und zur Aufsuchung der Schaluppe Marion's und dessen Begleitbootes ausgesendet mit dem Auftrag, alle Posten dem entferntesten, wo Masten und Raaen hergestellt wurden, zu Hilfe zu senden. Unterwegs sah man auf dem Ufer, nahe dem Dorfe Tacoury's, die beiden vermissten Boote, umringt und geplündert von Wilden, welche die Matrosen umgebracht hatten.

Ohne sich durch die Wiederwegnahme der Fahrzeuge aufzuhalten, spannte der Offizier alle Kräfte seiner Leute an, um möglichst schnell nach dem Zimmerplatze zu gelangen. Dieser war zum Glück noch von einem Angriffe verschont geblieben. Natürlich wurden die Arbeiten sofort eingestellt, Werkzeuge und Waffen gesammelt, die Flinten scharf geladen und die Gegenstände, welche man nicht mitnehmen konnte, unter den Trümmern der in Brand gesetzten Baracke begraben.

Nun erfolgte der Rückzug mitten durch mehrere Haufen Wilder, die immer die unseligen Worte riefen: „Tacouri mate Marion!“ (Tacouri hat Marion erschlagen!) So zog man zwei Meilen weit hin, ohne dass ein Angriff auf die aus sechzig Mann bestehende Abteilung erfolgt wäre.

Erst als man in die Nähe der Schaluppe kam, drängten die Wilden heran. Crozet ließ nun zuerst die mit Paketen belasteten Matrosen einsteigen und machte den Wilden, indem er auf der Erde eine Linie zog, verständlich, dass jeder, der es wagen würde, diese zu überschreiten, dem sicheren Tode entgegengehe. Dann erfolgte der Befehl zum Einsteigen, und es war gewiss ein merkwürdiges Schauspiel, die Tausende von Wilden widerspruchslos gehorchen zu sehen, trotz ihres Verlangens, sich auf eine sicher geglaubte Beute zu stürzen, die sie sich jetzt entgehen sahen.

Crozet schiffte sich zuletzt ein. Kaum hatte er den Fuß in das Boot gesetzt, als ein wüstes Kriegsgeschrei erschallte und Wurfspieße und Steine von allen Seiten herbeiflogen. Die Wilden gingen nun zu offenen Feindseligkeiten über und wateten sogar ins Wasser, um ihren Gegnern besser beizukommen. Crozet sah sich endlich gezwungen, den Betörten das Übergewicht seiner Waffen fühlbar zu machen, und ließ Feuer geben. Als die Neuseeländer ihre Kameraden tot oder verwundet zusammenbrechen sahen, scheinbar ohne von einer Waffe berührt worden zu sein, hielten sie stutzend inne. Sicherlich wären alle im nächsten Umkreise getötet worden, wenn Crozet nicht selbst dem Blutbade ein Ziel setzte.

Die Kranken wurden ohne Unfall an Bord zurückgebracht und die verstärkte und jetzt doppelt vorsichtige Wache bei denselben nicht weiter belästigt.

Am nächsten Tage versuchten die Eingeborenen, die auf der Insel Matuaro ein ansehnliches Dorf besaßen, doch wieder, die Matrosen am Einholen des nötigen Wassers und Holzes zu hindern. Diese drangen aber mit gefälltem Bajonett auf die Wilden ein und vertrieben dieselben bis nach dem erwähnten Dorfe, wohin sie sich zurückzogen. Da vernahm man die Stimme der Häuptlinge, die sie zum Kampfe reizten. In Pistolenschussweite von dem Eingange des Dorfes eröffnete man nun das Feuer, als dessen erste Opfer, die Häuptlinge fielen. Darüber erschrocken, ergriffen die Eingeborenen die Flucht. Man streckte noch etwa fünfzig zu Boden, jagte die Übrigen ins Meer und legte das Dorf in Asche.

Es war natürlich gar nicht daran zu denken, die schönen Maste aus Zedernstämmen, deren Fällung so viele Mühe gemacht hatte, nach dem Strande zu schaffen, und man musste sich zur Vervollständigung des Mastwerkes damit begnügen, einzelne, auf den Schiffen vorhandene Holzstücke möglichst haltbar zu vereinigen. Die Beschaffung des für die Weiterreise unumgänglichen Vorrates von siebenhundert Tonnen Wasser und siebzig Klaftern Brennholz nahm, da man nur noch über eine einzige Schaluppe verfügte, einen vollen Monat in Anspruch.

Noch immer hatte man aber über das Schicksal Marion's und der ihn begleitenden Leute keine volle Aufklärung. Zur Erlangung einer solchen begab sich zunächst eine starke, wohl bewaffnete Abteilung nach dem Dorfe Tacouri's.

Dasselbe erwies sich verlassen. Nur einige schwächliche Greise, die ihren fliehenden Landsleuten gewiss nicht zu folgen vermochten, saßen da und dort vor den Hütten. Man versuchte sie zu fangen. Da stieß einer derselben, ohne sich lange zu besinnen, mit dem Wurfspieß, den er in der Hand hielt, nach einem Soldaten. Man bestrafte ihn dafür mit dem Tode, ließ aber die anderen unbehelligt in ihrem Dorfe. Alle Wohnungen wurden nun sorgfältig durchsucht. In der Küche Tacouri's fand sich ein erst vor wenig Tagen gerösteter Menschenkopf mit noch einigen Fleischresten, an denen man den Eindruck von Zähnen sah; ferner, an einem hölzernen Bratspieß befestigt, ein zu drei Vierteilen aufgezehrter Oberschenkel.

Marion's Tod

In einer anderen Hütte fand man ein Hemd, das als ein dem unglücklichen Marion gehöriges erkannt wurde. Der Halsteil desselben war ganz blutig und zeigte drei oder vier, an den Rändern ebenfalls blutbefleckte Löcher. In verschiedenen anderen Häusern entdeckte man noch einen Teil der Kleider und die Pistolen des jungen de Vaudricourt, der seinen Kommandanten begleitet hatte, ferner mehrere Waffen aus dem zweiten Boote und einen Haufen Fetzen von den Jacken der unglücklichen Matrosen.

Jetzt war kein längerer Zweifel möglich. Über den Tod der Opfer wurde ein Protokoll aufgesetzt, und Du Clesmeur suchte sich aus Marion's Papieren über dessen weitere Reiseziele zu unterrichten, fand aber nichts als die von dem Statthalter auf Isle de France herrührenden Instruktionen.

Das versammelte Offizierscorps entschied sich angesichts des kläglichen Zustandes der Fahrzeuge dahin, von der Aufsuchung unbekannter Länder abzusehen, erst nach den Inseln Rotterdam und Amsterdam, dann nach den Mariannen und den Philippinen zu segeln, wo man die eingenommene Ladung vor der Rückkehr nach Isle de France veräußern zu können hoffte.

Am 14. Juli verließ Du Clesmeur den von ihm sogenannten „Hafen des Verrates“ und die Schiffe steuerten nach den Inseln Amsterdam und Rotterdam zu, an denen sie, etwas nördlich von ihnen, am 6. August vorüberkamen. Glücklicherweise begünstigte diese Fahrt das herrlichste Wetter, denn der Skorbut hatte unter den Matrosen so sehr gewütet, dass nur noch wenige derselben dienstfähig waren.

Am 20. September wurde endlich die Insel Guaham, die größte der Mariannen, erreicht, an der man doch erst sieben Tage später vor Anker gehen konnte.

Der von Crozet verfasste Bericht enthält eine sehr schätzbare und eingehende Schilderung dieser Insel, wie ihrer Erzeugnisse und Bewohner. Wir geben hier daraus nur folgenden, ebenso kurzen wie bezeichnenden Passus wieder:

„Die Insel Guaham“, heißt es, „erschien uns wie ein irdisches Paradies; die Luft hier ist erquickend, das Wasser ausgezeichnet, Gemüse und Früchte sind vortrefflich, Rinder-, Ziegen- und Schweine-Herden unzählbar; alle Arten Geflügel vermehren sich sehr stark.“

Unter den Erzeugnissen hebt Crozet die „Rima“ besonders hervor, deren Frucht essbar wird, wenn sie ihre volle Ausbildung erlangt hat, aber noch grün ist.

„In diesem Zustande, sagt er, ernten sie die Eingeborenen zum Verspeisen; sie beseitigen die raue Schale und schneiden sie wie Brot in Stücke. Zum Zweck des Aufbewahrens schneiden sie daraus runde Scheiben und lassen diese, in Form sehr dünner Brotkuchen, an der Sonne oder am Feuer dörren. Dieser Naturzwieback behält seine nährende Eigenschaft mehrere Jahre lang und jedenfalls weit länger als unser bester Schiffszwieback.“

Vom Hafen von Agana aus segelte Crozet nach den Philippinen, wo er bei Cavite, in der Bai von Manilla, vor Anker ging. Hier trennten sich nun die „CASTRIES“ und die „MASCARIN“, um einzeln nach Isle de France zurückzukehren. –

Einige Jahre früher schon hatte ein kühner Offizier der Kriegsmarine, der Chevalier Jacques Raymond de Giron de Grenier, der wohl auch dem glänzenden Siebengestirn berühmter Männer, den Chazelle, Borda, Fleurieu, Du Maitz de Grimpo, Chabert und Verdun de la Grenne zugezählt zu werden verdiente, die sich so eifrig für alle Fortschritte der Schifffahrt und Erdkunde bemühten, seine Muße während des Aufenthaltes auf Isle de France dazu benutzt, die benachbarten Meere zu durchforschen. Mit der Corvette „HEURE DU BERGER“ unternahm er eine recht erfolgreiche Kreuzfahrt, bei der er die Positionen des Saint Brandon-Riffes, der Saya de Malha-Bank berichtigte, in den Seychellen die Inseln St. Michel, Rocquepire, Agalega eingehend erforschte und die Karte der Inseln Adu und Diego Garcia verbesserte. Unter Berücksichtigung des sich gegenseitig bedingenden Verhältnisses zwischen den Meeresströmungen und den Monsuns (Jahreszeiten-Winden) brachte er einen kürzeren und sichereren Weg von Isle de France nach Indien in Vorschlag. Die Ersparnis an demselben sollte achthundert (See-) Meilen betragen; die Sache schien einer ernsten Untersuchung nicht unwert.

Als der Marine-Minister bei der See-Akademie für de Grenier's Vorschlag eine günstige Stimmung fand, beschloss er die Prüfung desselben einem See-Offizier zu übertragen, der mit derartigen Arbeiten vertraut war.

Seine Wahl fiel auf Yves Joseph de Kerguelen.

Während der beiden, in den Jahren 1767 und 1768 zur Hebung und zum Schutze des Stockfischfanges nach den Küsten von Island unternommenen Fahrten hatte dieser Seemann Skizzen einer großen Anzahl von Häfen und Reden aufgenommen, viele asThronomische Beobachtungen gesammelt, die Karte von Island berichtigt und über das bis dahin nur wenig bekannte Land eine Fülle genauer und interessanter Beobachtungen ausgezeichnet. Ihm verdankte man die erste eingehende und verlässliche Schilderung der „Geyser“, jener Quellen heißen Wassers, welche manchmal ziemlich hoch aufsteigen, die merkwürdigen Nachrichten über das Vorkommen fossilen Holzes und damit den Beweis, dass das jetzt jedes Baumwuchses entbehrende Island in vorgeschichtlicher Zeit mit ungeheuren Wäldern bedeckt gewesen sein muss.

Yves Joseph de Kerguelen

Gleichzeitig veröffentlichte Kerguelen damals viele noch unbekannte Einzelheiten über Sitten und Gebräuche der Bewohner.

„Die Frauen“, sagte er, „tragen Röcke, Leibchen und Schürzen aus einem in Island selbst gefertigten und „Wadmel“ genannten Stoffe. (Noch heute in Skandinavien als „Vadmal“, das ist etwa: selbstgefertigter Fries, bekannt); über das Leibchen ziehen sie einen sehr weiten Rock, ähnlich dem der Jesuiten, der aber nicht so weit herabreicht wie die Unterkleider, welche er noch sehen lässt. Dieser Überrock ist von verschiedener Farbe, meist jedoch einfach schwarz; man nennt ihn „Hempe“. Er wird mit Samtband oder anderem Ausputz verziert ... Ihre Haartracht gleicht einer Pyramide oder einem zwei bis drei Fuß hohen Zuckerbrote. Sie flechten sich dabei ein großes Taschentuch von grobem Leinengewebe ein, welches genügende Steifigkeit besitzt und, von einem feineren bedeckt, die oben erwähnte Form hervorbringt ...“

Endlich verstand jener Offizier sehr wichtige Nachrichten über Dänemark, die Lappen, die Samojeden zu sammeln und beschrieb auch die Archipele der Färöer, der Orcaden und der Shetlands-Inseln, welche er genau untersuchte.

Betraut mit der Erprobung des von Grenier vorgeschlagenen Seeweges, ging Kerguelen den Minister um die Erlaubnis an, mit dem ihm zu übergebenden Schiffe gleichzeitig die Wiederaufsuchung der von Bouvet de Lozier im Jahre 1739 entdeckten südlichen Länder versuchen zu dürfen.

Der Abbé Terray, der Nachfolger des Herzogs von Praslin, übergab ihm das Kommando des Schiffes „LE BERRYER“, das von Lorient Lebensmittel für vierzehn Monate, dreihundert Mann Besatzung und einige für Isle de France bestimmte Munition mitnahm. Der Abbé Rochon begleitete dabei Kerguelen, um die astronomischen Beobachtungen zu leiten.

Gleich nach seiner Ankunft bei Isle de France, am 20. August 1771, vertauschte Kerguelen die „BERRYER“ gegen die Flute „FORTUNE“, mit der noch die kleine Flute „GROS VENTRE“ von sechzehn Kanonen mit hundert Mann Besatzung unter dem Befehle de Saint Allouarn's vereinigt wurde.

Louis Aleno de Saint Allouarn – 1738 – 1772

Sobald die beiden Schiffe segelfertig waren, fuhr Kerguelen ab und steuerte nördlich nach dem Archipel der Mahe-Inseln. Während eines wütenden Sturmes ergaben da die Sondierungen der „FORTUNE“ eine bedrohlich abnehmende Wassertiefe von dreißig auf neunzehn, siebzehn und vierzehn Faden. Nun ließ man einen Anker fallen, der in erwünschter Weise eingriff und auch das ganze Unwetter über aushielt.

„Der kommende Tag befreite uns endlich aus dieser unerquicklichen Lage“, schreibt Kerguelen, „da wir weder Land noch Felsen sahen. Die „GROS VENTRE“ trieb drei Meilen von uns unter dem Winde. Sie konnte gar nicht begreifen, dass ich vor Anker lag, da der rollende Donner und die flammenden Blitze das Erkennen oder Hören aller meiner Signale verhindert hatte... Es gibt wohl in der Tat auch kein Beispiel dafür, dass ein Schiff während einer stürmischen Nacht auf offenem Meere an einer unbekannten Bank geankert hätte. Ich machte mich wieder frei, um sondierend weiter zu treiben. Lange Zeit fand ich vierzehn, dann zwanzig, fünf- und achtundzwanzig Faden Wasser. Plötzlich verlor sich der Grund gänzlich, der Beweis, dass wir nur über einen Berggipfel schwammen. Diese neue Bank, welche ich die „Bank der FORTUNE“ nannte, erstreckt sich von Nordwest nach Südost unter 7° 16' südlicher Breite und 55° 50' östlicher Länge.“

Die „FORTUNE“ und „GROS VENTRE“ segelten nun bis zum fünften Breitengrade der von Chevalier de Grenier empfohlenen Route hinauf. Die beiden Befehlshaber überzeugten sich, dass die Winde zu jener Jahreszeit stets aus Osten wehten, sie erreichten die Malediven und passierten Ceylon von der Pointe de Galles bis zur Trinquemalay-Bucht. Bei der Rückkehr war der Monsun umgeschlagen. Die vorherrschenden Winde kamen, der Voraussage de Grenier's entsprechend, jetzt aus Westen und Südwesten. Der von diesem vorgeschlagene Weg bot also unzweifelhafte Vorteile. Die Erfahrung hat diese auch fernerhin so vielfach bestätigt, dass man dort überhaupt keinen anderen mehr einschlägt.

Am 8. Dezember nach Isle der France zurückgekehrt, beschleunigte Kerguelen die Vorbereitungen zu seiner weiteren Reise derart, dass er schon am 12. Januar 1772 die Anker lichten konnte. Er steuerte geraden Weges nach Süden, denn wenn er in dieser Richtung Land entdeckte, musste ja das nächstgelegene für die alte französische Kolonie am wertvollsten sein.

Am 1. Februar schienen zahlreiche Vogelschwärme auf die Nachbarschaft von Land hinzudeuten. Auf das eben herrschende Schneewetter folgten jetzt Hagelschauer. Man hatte gleichzeitig mit schlechtem Wetter, widrigem Winde und grober See zu kämpfen. Das erste Land kam am 12. in Sicht. Am nächsten Tag sah man ein zweites und bald darauf ein ziemlich hohes Vorgebirge. Als die Sonne am folgenden Tage morgens um sieben Uhr die Wolken zerstreute, erkannte man deutlich eine sich auf fünfundzwanzig Meilen erstreckende Küstenlinie. Die Schiffe befanden sich da unter 49° 40' südlicher Breite und 61° 10' östlicher Länge.

Leider folgte jetzt nur ein Sturm auf den anderen, und die Fahrzeuge hatten große Mühe, sich nicht an der Küste festhalten zu lassen. Kerguelen wurde, als er eben ein Boot zum Zwecke eines Landungsversuches abkommandiert hatte, von heftigen Strömungen weit nach Norden verschlagen.

„Als ich mich vom Lande so weit entfernt sah“, berichtet Kerguelen, „überlegten wir, was nun zu tun sei; in Anbetracht des Zustandes meines Mastwerkes musste ich mir sagen, dass ich nicht genügende Segel führen könne, um mich sicher von der Küste frei zu halten, an der uns wegen Mangels einer Schaluppe zur Auslegung der Anker, die ernstlichsten Gefahren bedrohten; dass es bei der nebeligen Witterung so gut wie unmöglich sein werde, die „GROS VENTRE“ wieder aufzufinden, von der ich schon seit mehreren Tagen getrennt war, zumal da der Wind sehr häufig wechselte und wir einen tüchtigen Sturm abgewettert hatten... Diese Betrachtungen und dazu die Überzeugung, dass die „GROS VENTRE“ ein vortreffliches Schiff und für sieben Monate mit Lebensmittel versehen sei, bestimmten mich, nach Isle de France zurückzukehren, wo ich am 16. März eintraf.“

Glücklicherweise war auch der „GROS VENTRE“ kein Unfall zugestoßen. Ihr Boot konnte zu derselben wieder zurückgelangen. De Boisguehenneuc, der ans Land gegangen war, hatte unter Beachtung aller herkömmlichen Formalitäten von demselben Besitz genommen und ein Protokoll darüber in einer Flasche zurückgelassen, welche Kapitän Cook im Jahre 1776 wieder auffand.

Kerguelen kehrte nach Frankreich zurück, wo der Erfolg seiner Reise ihm nicht wenige Feinde erworben hatte. Ihre Gehässigkeit gegen ihn nahm nur noch mehr zu, als er am 1. Januar 1772 vom König zum Schiffskapitän und Ritter des heiligen Ludwig ernannt wurde. Bald verbreiteten sich die schmählichsten Verleumdungen, welche sich sogar bis zu der Beschuldigung erhoben, er habe die begleitende „GROS VENTRE“ absichtlich zu Grunde gehen lassen, um allein die Belohnung für jene Entdeckungen zu genießen, die er mit de Saint Allouarn gemacht hatte.

All' dieses Geschrei verhallte jedoch spurlos bei dem Minister, der Kerguelen vielmehr die Leitung einer zweiten Expedition anvertraute. Das Vollschiff „ROLAND“ und die Fregatte „l’OISEAU“ verließen Brest unter dem Befehle de Saux de Rosnevet's am 26. März 1772.