Jules Verne: Die großen Seefahrer des 18. Jahrhunderts - Teil 2

- -

- 100%

- +

Nach dem Cap gekommen, sah Kerguelen sich genötigt, vierzig Tage lang still zu liegen. Die ganze Mannschaft war in Folge der Feuchtigkeit des neuen Schiffes an putridem Fieber erkrankt.

„Es erscheint das umso begründeter“, heißt es in dem Berichte, „weil alle trockenen Gemüse, wie Erbsen, Bohnen, Schminkbohnen und Linsen, in den Vorratskammern des Raumes ebenso verdorben waren, wie der Reis und ein Teil des Zwiebacks; die Gemüse hatten sich im Schiffsraume fast in einen Misthaufen umgewandelt, der alles verpestete; auch wimmelte es in denselben von einer Masse weißer Würmer...“

Am 11. Juli verließ die „ROLAND“ das Cap, wurde aber gleich darauf von einem furchtbaren Sturme heimgesucht, der ihr zwei Marsstengen, einen Fock, den kleinen Fockmast und den Besan kostete. Endlich erreichte man mit Notmasten Isle de France.

An Stelle des Roches' und Poivre's, der eifrigen Beförderer der ersten Expedition, waren hier inzwischen de Ternay und der Intendant Maillard getreten. Die letzteren schienen es sich geradezu zur Aufgabe zu machen, der Ausführung der Aufträge Kerguelen's alle nur erdenkbaren Hindernisse zu bereiten. Sie lieferten ihm z. B. weder frische Nahrungsmittel, deren die Mannschaft so notwendig bedurfte, und suchten ihm auch das nötige Holz vorzuenthalten, das zum Ersatz der verlorenen Masten gebraucht wurde; dazu traten sie ihm für dreiundvierzig im Hospital zurückbleibende Matrosen nur lauter bestrafte und unzuverlässige Soldaten ab, deren sie sich sehnsüchtig zu entledigen trachteten. Eine unter solchen Verhältnissen unternommene Fahrt nach den Südseeländern konnte wohl schwerlich ein gutes Ende nehmen. Leider sollte das zur traurigen Wahrheit werden!

Am 5. Januar bekam Kerguelen die schon während seiner ersten Reise entdeckten Länder wieder zu Gesicht und besuchte bis zum 16. mehrere Punkte derselben, wie die Inseln de Croy, Reunion und Roland, welche seinen Messungen nach eine Küstenausdehnung von achtzig Meilen besaßen. Die Witterung blieb stets sehr ungünstig; dichte Nebel, Schnee, Hagelschauer und heftige Windstöße wechselten mit einander ab. Am 21. konnten sich die Schiffe nur durch zeitweilig gelöste Kanonenschüsse in der nötigen Nähe erhalten. Am nämlichen Tage wurde die Kälte so streng, dass mehrere Matrosen auf dem Verdeck bewusstlos zusammenbrachen...

„Die Offiziere“, so berichtet Kerguelen, „erklärten, dass die bisherige tägliche Ration an Schiffszwieback unzureichend sei und die Besatzung ohne Vermehrung derselben bei diesem kalten, dunstigen Wetter nicht ausdauern könne. Ich legte also der Ration für jeden Mann täglich vier Unzen Zwieback zu.“

Am 8. Januar 1774 vereinigte sich die „ROLAND“ wieder mit der Fregatte vor der Insel Reunion. De Rosnevet machte dabei die Mitteilung, dass er einen Ankerplatz oder eine Bucht hinter dem Cap der Franzosen gefunden und am 6. ein Boot zum Sondieren ausgesendet habe, wobei seine Leute ans Land gegangen wären, von demselben Besitz ergriffen und auch mehrere Pinguine und einen Seelöwen erlegt hätten.

Aber auch diesmal hinderte Kerguelen die tiefe Erschöpfung seiner Mannschaft, die schlechte Qualität der Nahrungsmittel und der klägliche Zustand der Schiffe selbst, diesen verlassenen Archipel eingehender zu untersuchen. Er musste leider umkehren. Statt aber nach Isle de France zurück zu segeln, steuerte er nach der Bai von Antogil bei Madagaskar. Es war ihm bekannt, dass er daselbst Zitronen, Limonen, Ananas und andere antiskorbutischen Mittel ebenso wie an frischen Fleisch Überfluss finden werde.

Ein Abenteurer mit ziemlich merkwürdiger Lebensgeschichte, Beniowski, hatte hier zu Gunsten Frankreichs eine Niederlassung gegründet, der es freilich selbst am Notwendigsten fehlte. Kerguelen lieferte ihm Feldlafetten, Ziegelsteine, eiserne Werkzeuge, Hemden und Decken und ließ durch seine eigenen Zimmerer ein Lebensmittel-Magazin errichten.

Moritz August Graf von Benjowski – 1741 – 1786

Fünfunddreißig Mann von der Besatzung der „ROLAND“ waren schon mit Tode abgegangen, seit er die südlichen Länder verließ. Hätte sich Kerguelen nur noch acht Tage hier aufgehalten, so wären gewiss hundert Mann davon umgekommen.

Bei seiner Rückkehr nach Frankreich erntete Kerguelen für alle die mutig ertragenen Strapazen nichts als Hass und niedrige Verleumdung, die Erbitterung gegen ihn war so groß, dass einer seiner Offiziere selbst nicht vor der Veröffentlichung einer Denkschrift zurückscheute, in der alles vom ungünstigsten Gesichtspunkte aus angesehen und Kerguelen allein für den Misserfolg verantwortlich gemacht wurde. Wenn Letzterer auch nicht vollkommen freizusprechen ist, so halten wir doch das kriegsgerichtliche Urteil, das ihm seine Stelle und mit Gefängnis im Schloss von Saumur bestrafte, für entschieden ungerecht. Auch die Regierung erkannte diese Verurteilung als zu hart und mehr von persönlicher Gereiztheit als von lauterer Gerechtigkeit diktiert, denn Kerguelen erhielt schon wenige Monate später seine Freiheit wieder. Die schlimmste ihm beigemessene Beschuldigung bestand in dem angeblichen Verlassen eines Bootes in den südlichen Ländern, dessen Mannschaft nur durch die unvermutete, zufällige Rückkehr der „FORTUNE“ gerettet wurde. Aber auch die Sache scheint böswillig entstellt worden zu sein, denn man kennt einen Brief eines dabei zurückgelassenen Offiziers, des späteren Vize-Admirals de Rosily, in dem dieser darum ersucht, wieder unter Kerguelen's Kommando dienen zu dürfen.

Als Quelle für die Darstellung dieser beiden Reisen diente uns in der Hauptsache Kerguelen's eigene, während der Gefangenschaft verfasste Verteidigungsschrift, welche in Folge eines von der Regierung sehr bald erlassenen Verbotes derselben, jetzt nur sehr selten vorkommt.

Wir haben nun noch diejenigen Expeditionen zu erwähnen, welche ohne Vermehrung der bisherigen Entdeckungen doch deshalb hochwichtig geworden sind, weil sie sowohl zur Berichtigung der Karten und zu den Fortschritten in der Schifffahrtskunde und Geographie wesentlich beitrugen, als auch vorzüglich ein lang gesuchtes Problem, die Bestimmung der geographischen Länge auf offener See, seiner Lösung entgegenführten.

Zur Lagenbestimmung eines gegebenen Punktes bedarf es der Kenntnis der Breite, d. i. nördlichen oder südlichen Abstandes vom Äquator, und der Länge, d. i. seiner östlichen oder westlichen Entfernung von einem bekannten Meridiane.

Um die Position eines Schiffes zu bestimmen, besaß man jener Zeit nur das Log, das, ins Meer ausgeworfen, die Strecke maß, welche jenes in einer halben Minute zurückgelegt hatte; darnach schätzte man auch die jedesmalige Schnelligkeit der Fahrt ab; das Log bleibt aber keineswegs ganz unbeweglich und die Schnelligkeit eines Schiffes nicht immer dieselbe. Schon hierin liegen also zwei sehr ins Gewicht fallende Fehlerquellen.

Der gesegelte Kurs wurde nach der Boussole oder dem Kompass bestimmt. Nun weiß aber jedermann, dass der Kompass wechselnden Abweichungen unterworfen ist und ein Schiff nicht immer die von ihm angegebene Richtung wirklich steuert; es ist aber niemals leicht, den Wert dieser Abweichung richtig abzuschätzen.

Nach Erkennung dieser Mängel handelte es sich also darum, eine verlässlichere Methode zu finden.

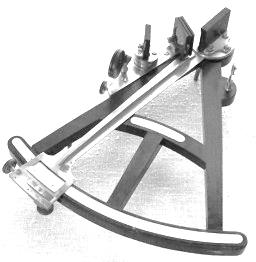

Mit Hadley's Oktanten gelang es wohl, die Breite bis auf die Minute, d. h. bis auf eine Drittelmeile, genau zu messen; man durfte aber noch gar nicht daran denken, die Länge mit ähnlicher Zuverlässigkeit bestimmen zu wollen.

Oktant

Das wäre leicht gewesen, wenn es gelang, die verschiedenen Erscheinungen der Magnetnadel-Abweichung auf einfache, unveränderliche Gesetze zurückzuführen. Dazu fehlte jedoch jede Unterlage. Man wusste zwar, dass in den indischen Meeren, zwischen Bourbon, Madagaskar und Rodriguez, eine Abweichung von vier Graden in der Richtung der Magnetnadel ungefähr einen Längenunterschied von fünf Graden entsprach; dagegen war auch bekannt, dass die Deklination der Magnetnadel an ein und demselben Orte Veränderungen unterlag, deren Ursachen man nicht zu ergründen vermochte.

„Eine Deklination von zwölf Graden, von Norden nach Westen, entsprach vor zwanzig Jahren“, schrieb Verdun de la Crenne im Jahre 1778, – „unter einer gewissen Breite einer Länge von 61° westlich von Paris; es ist leicht möglich, dass die Deklination sich seit diesen zwanzig Jahren um zwei Grad verändert hat, was einen Irrtum von zweiundeinhalb Grad oder nahezu fünfzig Seemeilen in der Länge ergäbe, den man auf Grund dieser Abweichung herausrechnen würde.“

Wenn man die Zeit auf dem Schiffe kennt, d. h. die richtige Stunde für den Meridian, auf dem sich das Schiff im Moment der Beobachtung befindet, und man kennt gleichzeitig ebenso die Tagesstunde des Hafens, von dem man abfuhr oder die eines bekannten Meridians, so ergibt der Unterschied der Stunden auch diejenige der beiden betreffenden Meridiane, da jede Stunde Unterschied fünfzehn Längengraden entspricht. Das Problem der genauen Längenbestimmung fällt zuletzt also damit zusammen, wissen zu können, welche Zeit es über einem gegebenen Meridiane in jedem Augenblicke ist.

Hierzu erschien es als nötig, eine Taschen- oder Wanduhr zu besitzen, welche bei jedem Zustande des Meeres und jedem Wechsel der Temperatur einen vollkommenen isochronischen Gang behielt.

Nach dieser Seite hin waren schon vielerlei Versuche angestellt worden. Im 16. Jahrhundert hatten Besson, im 17. Huyghens und später Sully, Harrison, Dutertre, Gallonde, Rivas, Le Roy und Ferdinand Berthoud die Lösung dieses Problems versucht oder arbeiteten noch an derselben.

Überzeugt von der Wichtigkeit eines solchen vollkommenen Instrumentes, hatten die englische und die französische Regierung hohe Belohnungen dafür ausgesetzt und auch die Akademie der Wissenschaften eröffnete ein förmliches Preisausschreiben. Im Jahre 1765 lieferte Le Roy zwei Uhren zur Prüfung ein, während der im Auftrage des Königs arbeitende Berthoud noch von der Bewerbung zurückstehen musste. Le Roy's Uhren bestanden tadellos alle Proben, die man auf dem Lande mit ihnen anstellte. Jetzt galt es zu prüfen, ob sie sich auf dem Meere ebenso gut bewähren würden.

Zu diesem Zwecke ließ der Marquis von Courtanvaux die leichte Fregatte „l’AURORE“ auf seine Kosten ausrüsten. Le Roy meinte aber selbst, dass eine Seereise, die mit Einschluss des Aufenthaltes in Calais, Dunkirchen, Rotterdam, Amsterdam und Boulogne vom 25. Mai bis 29. August gedauert hatte, viel zu kurz sei, und wünschte deshalb eine zweite Probe. Nun brachte man seine Uhren auf die Fregatte „l'ENJOUÈE“, welche von Havre abfuhr, bei Saint-Pierre, nahe Neufundland, dann bei Sale in Afrika, ferner in Cadix vor Anker ging und nach vier und einem halben Monat dauernder Seefahrt nach Brest zurückkehrte. Diese Prüfung vollzog sich also, bei wechselndem Zustande des Meeres, in sehr verschiedenen Breiten. Wenn Le Roy's Uhrenkonstruktion sich hierbei bewährte, so verdiente sie den Preis. Dieser wurde derselben auch zuteil.

Die Akademie wusste indes, dass sich noch andere Künstler mit den nämlichen Versuchen beschäftigten und aus mancherlei Gründen bei der Preisbewerbung noch nicht hatten auftreten können. Sie schrieb für dieselbe Aufgabe also im Jahre 1771 noch einmal einen Preis aus und verdoppelte diesen gar im Jahre 1773.

F. Berthoud glaubte nun alle wünschenswerte Vollkommenheit erreicht zu haben, doch fehlte seiner Uhr noch die Erprobung auf einer weiten Reise.

In den letzten Monaten des Jahres 1768 wurde in Rochefort eine Fregatte von 18 Kanonen, die „ISIS“, in Dienst gestellt, deren Führung Chevalier d'Eveux de Fleurieu, später bekannt unter dem Namen Claret de Fleurieu, übernahm.

Chevalier d'Eveux de Fleurieu (Claret de Fleurieu) – 1738 – 1819

Damals noch Schiffsfähnrich, war derselbe trotz seiner dreißig Jahre, doch schon ein hervorragender Gelehrter. Wir hatten schon Gelegenheit, seinen Namen zu erwähnen, und werden ihm später noch wiederholt begegnen. Damals hatte der, für die Mechanik eingenommene Fleurieu sich an Berthoud's Arbeiten beteiligt; um jeden Verdacht einer Voreingenommenheit seinerseits abzulenken, übertrug er die Beobachtung der ihm anvertrauten Uhr gleichzeitig mehreren begleitenden Offizieren.

Nach der Abfahrt im November 1768 ankerte die „ISIS“ nach und nach in Cadix, bei den Kanaren, in Gorée, an den Inseln des Grünen Vorgebirges, bei Martinique, St. Domingo, Neufundland, den Kanaren und Cadix, und kehrte am 31. Oktober 1769 nach der Insel Aix zurück.

In kalten, heißen und gemäßigten Klimaten waren die Uhren jeder Temperatur ausgesetzt gewesen und hatten auch die stärkste Wellenbewegung während der rauen Jahreszeit ausgehalten.

In Folge dieser mit Ehren bestandenen Probe erhielt Berthoud ein Patent und die Stelle eines Inspektors der See-Uhren.

Die erwähnte Probefahrt lieferte aber auch noch andere, uns näher berührende Resultate. Fleurieu hatte viele asThronomische Beobachtungen und hydrographische Aufnahmen ausgeführt, die ihn berechtigten, auf Grund eigener Erkenntnis die gebräuchlichen Karten jener Zeit zu be-, aber auch zu verurteilen.

„Ich habe mich lange gesträubt, schreibt er in seinem Reiseberichte, die Karten des Depots einer eingehenden Kritik zu unterziehen und wollte mich darauf beschränken, auf die neuen Messungen hinzuweisen, nach denen jene verbessert werden könnten; ihre Fehler sind aber so zahlreich und gefährlich, dass es ein Vergehen gegen alle Seefahrer wäre, wenn ich ihnen diese wichtigen Mitteilungen vorenthielte...“

Weiter kritisiert er mit gutem Grunde die Karten eines seiner Zeit sehr angesehenen Geographen.

„Ich lasse mich nicht darauf ein“, sagt er, „hier auf alle in Bellins Karten gefundenen Fehler hinzuweisen, denn diese sind unzählig. Zum Beweise der Notwendigkeit der von mir unternommenen Arbeit begnüge ich mich, nur die hervorzuheben, welche von allgemeinem Interesse sind, ob man z. B. die Lage gewisser Orte auf seinen Karten vergleicht mit der, die sie haben sollten, wenn Bellin die zu verschiedenen Zeiten veröffentlichten astronomischen Beobachtungen hätte benutzen wollen, oder die Lage anderer betrachtet, die wir erst durch eigene Messungen festgestellt haben.“

Er schließt dann mit der Aufzählung eines langen Verzeichnisses der fehlerhaften Lagenangaben der besuchtesten Küstenpunkte Europas, Afrikas und Amerikas mit folgenden bezeichnenden Worten:

„Berücksichtigt man die vielen Fehler, auf welche ich in Bellins Karten hingewiesen habe, so fühlt man sich unwillkürlich zu einer zwar niederschlagenden, aber doch nicht zu vernachlässigenden Betrachtung gedrängt. Wenn nämlich die Karten, welche die bekanntesten Teile der Erdkugel wiedergeben und über die die meisten Beobachtungen vorhanden sind, so wenig verlässlich erscheinen, was sollen wir dann von den Karten erwarten, welche das nach sehr dehnbaren Schätzungen und oft unbegründeten Schlussfolgerungen entworfene Bild wenig besuchter Inseln und Küstenstrecken darstellen?“

Bisher hatte man die Uhren einzeln und durch verschiedene Beobachter prüfen lassen. Jetzt handelte es sich darum, sie gleichzeitig denselben Proben zu unterwerfen und zu sehen, welche diese siegreich bestehen würden. Zu diesem Zwecke wurde in Brest die Fregatte „LA FLORA“ ausgerüstet und deren Kommando einem ausgezeichneten Offizier, Verdun de la Crenne, übertragen, der im Jahre 1786 zum Geschwaderchef emporstieg. Bei dieser Probefahrt wurden Cadix, Madeira, die Salvagen, Teneriffa, Gorée, Martinique, Guadeloupe, Domingo, die meisten der kleinen Antillen, Saint-Pierre, Neufundland, Island, das man nur mit Mühe auffand, die Färöer, Dänemark und Dünkirchen berührt. Der von Verdun de la Crenne darüber erstattete Bericht ist, wie der Fleurieu's, überreich an Berichtigungen jeder Art. Man sieht daraus, mit welcher Sorgfalt und Regelmäßigkeit die Sondierungen wiederholt und die Küsten aufgenommen wurden. Dabei begegnet man aber auch, was dem Bericht Fleurieu's abgeht, einer Schilderung der besuchtesten Länder und Betrachtungen über die Sitten und Gebräuche der verschiedenen Länder.

Unter den in zwei starken Quartbänden zerstreuten Mitteilungen verdienen besonders die über die Kanaren und ihre Ureinwohner, über die Sereren und die Yolofs, über Island und den dänischen Staat ebenso Beachtung, wie Verduns noch heute vollgültigen Bemerkungen über den Meridian der Insel Ferro.

„Es ist das die Mittagslinie der westlichsten dieser Inseln, sagt er, die Ptolemäus als den ersten Meridian erwählte... Ohne Zweifel hätte er als solchen leicht den von Alexandrien bestimmen können; der große Mann sah aber ein, dass eine solche Wahl für sein Land von keinerlei reellem Wert sein könne; Rom und noch andere Städte würden ihm gewiss diese eingebildete Ehre streitig zu machen suchen; und wenn dann gar jeder Geograph, jeder Verfasser einer Reisebeschreibung willkürlich irgend einen Meridian als den ersten angenommen hätte, so musste das bei jedem Leser nur Verlegenheiten und die größte Verwirrung zur Folge haben...“

Man sieht, dass Verdun diese Frage von höherem Gesichtspunkte betrachtete, den alle vorurteilsfreien Leser noch heute teilen. Es ist das ein Grund mehr, ihm unsere Sympathie zu sichern.

Wir schließen dieses Thema mit den Worten des genannten Autors: „Die Uhren bestanden die Probe sehr gut; sie hatten Hitze und Kälte, Unbewegtheit und Stöße – sowohl die vom Schiffe selbst, als es bei Antigoa strandete, wie die vom Abfeuern der Geschütze – ausgehalten; mit einem Worte, sie entsprachen den an sie gestellten Erwartungen, verdienen also das volle Vertrauen der Seefahrer und eignen sich vortrefflich zur Bestimmung der geographischen Länge auf offenem Meere.“

Die Lösung des Problems war gefunden.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.