Mathias Sandorf

- -

- 100%

- +

Der französisch-italienische Krieg von 1859 hatte der österreichischen Macht einen heftigen Stoß versetzt.

Dieses Unglück wurde nach sieben Jahren, 1866, noch durch die Niederlage von Sadowa vermehrt. An dieses Oesterreich, welches seine italienischen Besitzungen verloren hatte, an dieses von zwei Seiten besiegte Oesterreich sah sich Ungarn noch gefesselt. Die Siege von Custozza und Lissa hatten in den Augen der Ungarn die Schlappe von Sadowa nicht zu tilgen vermocht.

Graf Sandorf hatte während des folgenden Jahres sorgfältig das politische Terrain gemustert und erkannt, daß eine auf Theilung des Reiches gerichtete Bewegung vielleicht gelingen könnte.

Der Augenblick zum Handeln war also gekommen. Am 3. Mai desselben Jahres, 1867, hatte er sein Töchterchen umarmt, es der sorgsamen Pflege von Frau Rosena Landeck überantwortet und sein Schloß Artenak verlassen. Er war nach Pest gereist woselbst er sich mit Freunden und Parteigenossen in Verbindung setzte und vorbereitende Verfügungen traf; einige Tage später war er in Triest eingetroffen, um daselbst die Ereignisse abzuwarten.

Hier sollte sich die Centralstelle der Verschwörung befinden. Von hier sollten alle Fäden, welche sämmtlich Graf Sandorf in der Hand hatte, auslaufen. In dieser Stadt konnten die Führer der Verschwörung, vielleicht weil sie weniger beobachtet wurden, mit größerer Sicherheit arbeiten, jedenfalls aber mit mehr Freiheit, um dieses patriotische Werk zu einem glücklichen Ende zu führen.

In Triest lebten zwei der intimsten Freunde des Grafen. Von demselben Gedanken erfüllt, waren sie entschlossen, dieser Unternehmung bis zum Ende treu zu bleiben. Graf Ladislaus Zathmar und Professor Stephan Bathory waren ebenfalls Ungarn und von vornehmer Abkunft. Beide, wohl zehn Jahre älter als der Graf, standen vermögenslos da. Der Eine bezog einige dürftige Einkünfte aus einem kleinen Landgute im Comitate von Liptó, das zum Kreise jenseits der Donau gehört; der Andere lehrte Physik in Triest und lebte nur von dem Ertrage des ertheilten Unterrichtes.

Ladislaus Zathmar bewohnte das von Sarcany und Zirone entdeckte Haus im Acquedotto, ein bescheidenes Heim, welches er dem Grafen Mathias Sandorf zur freien Verfügung gestellt hatte während der ganzen Zeit, welche dieser fern von seinem Schlosse Artenak zubringen würde, das heißt also, bis zum Ende der beschlossenen Bewegung, wie immer diese auch ausfallen würde. Ein fünfundfünfzigjähriger Ungar, Namens Borik, stellte das gesammte Hauspersonal vor. Er war ein Mann, der seinem Herrn ebenso ergeben war, wie der Intendant Landeck dem Grafen Sandorf.

Stephan Bathory hatte eine nicht weniger bescheidene Wohnung in der Corsia Stadion inne, also fast in demselben Stadttheile wie Graf Zathmar. Sein ganzes Interesse drehte sich um seine Frau und seinen Sohn Peter, der damals acht Jahre alt war.

Bathory gehörte zwar nicht in gerader Linie, jedoch nachweislich zu dem Stamme jener magyarischen Fürsten, welche im sechzehnten Jahrhunderte den Thron Siebenbürgens innehatten. Die Familie hatte sich gespalten und seit jener Zeit in zahlreiche Abzweigungen verloren, und man wäre sicherlich erstaunt gewesen, einen der letzten Abkömmlinge in einem bescheidenen Professor der Preßburger Akademie wiederzufinden. Davon ganz abgesehen, war Stephan Bathory ein Gelehrter ersten Ranges, einer von denen, die in der Zurückgezogenheit leben und durch ihre Arbeiten berühmt werden »Inclusum labor illustrat«, diese Devise, die man dem Seidenwurm ertheilt, hätte auch die seinige sein können. Eines Tages zwangen ihn seine politischen Ansichten, aus denen er kein Hehl machte, seine Entlassung zu fordern, und damals war es, als er sich in Triest als unabhängiger Professor mit seiner Frau niederließ, welche ihm in seinen Prüfungen wacker zur Seite gestanden war.

In der Behausung von Ladislaus Zathmar vereinigten sich seit der Ankunft des Grafen Sandorf die drei Freunde, obgleich der Letztere absichtlich darauf bestanden hatte, eine Wohnung im Palazzo Modello – oder richtiger Hôtel Delorme – auf der Piazza Grande für sich zu miethen. Die Polizei hatte keine Ahnung davon, daß das Haus im Acquedotto die Centralstelle einer Verschwörung war, welche zahlreiche Anhänger in den größten Städten des Reiches hatte.

Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory hatten sich ohne Bedenken zu ergebenen Bundesgenossen des Grafen Sandorf bekannt. Sie hatten ebenso, wie er, eingesehen, daß die Umstände sehr wohl einer Bewegung dienlich sein könnten, welche Ungarn die Machtstellung in Europa wiedergeben würde, die es ehrgeizig für sich erstrebte. Dieser Plan kostete sie vielleicht ihr Leben, das wußten sie wohl, doch ließen sie sich deshalb von ihrem Vorhaben nicht abhalten. Das Haus im Acquedotto wurde also der Sammelplatz der hervorragendsten Führer der Verschwörung. Eine große Zahl von Parteigängern, aus den verschiedensten Theilen des Landes hierher entboten, holten sich von hier ihre Befehle. Ein Brieftaubendienst, der zur Ueberbringung von Mittheilungen eingerichtet wurde, stellte eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Triest und den bedeutendsten Städten Ungarns und Siebenbürgens her, als es sich um Unterweisungen zu handeln begann, welche weder der Post noch dem Telegraphen anvertraut werden durften. Kurz die Vorsichtsmaßregeln waren so vorzüglich getroffen, daß auf die Verschwörer bis dahin auch nicht der geringste Verdacht gefallen war.

Uebrigens wurde auch, wie man weiß, die Correspondenz nur in chiffrirter Sprache geführt, und zwar nach einer Methode, die, weil sie Geheimhaltung erforderte, eine unbedingte Sicherheit gewährte.

Drei Tage nach der Ankunft jener Brieftaube, deren Billet von Sarcany aufgefangen war, am 21. Mai, gegen acht Uhr Abends, befanden sich Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory im Arbeitscabinet in der Erwartung der Rückkehr von Mathias Sandorf. Seine persönlichen Angelegenheiten hatten ihn jüngst genöthigt, nach Siebenbürgen und auf sein Schloß Artenak zurückzukehren; die Reise war ihm aber insofern von Nutzen, als sie ihm ermöglichte, mit seinen Freunden in Klausenburg, der Hauptstadt der Provinz, conferiren zu können, und nun sollte er am besagten Tage von dort wieder eintreffen, nachdem er jenen den Inhalt der Depesche mitgetheilt, von der Sarcany eine Abschrift genommen hatte.

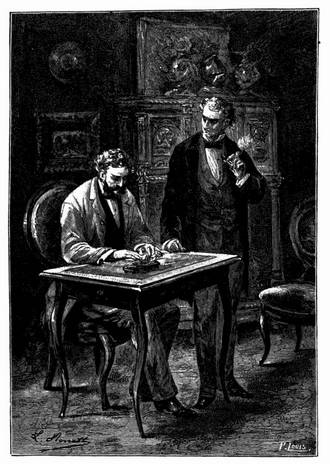

Seit der Abreise des Grafen Sandorf waren noch andere Briefe zwischen Triest und Budapest ausgetauscht, auch waren mehrere chiffrirte Billets durch Tauben überbracht worden. Gerade in diesem Augenblicke beschäftigte sich Ladislaus Zathmar damit, die Geheimschrift mit derjenigen Einrichtung in verständliche Worte zu bringen, die unter Bezeichnung der »Gitter« bekannt ist.

Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory befanden sich im Arbeitscabinet.

Diese Depeschen waren in Wahrheit nach einem sehr einfachen System erdacht worden, nach demjenigen der Buchstabenumstellung. In diesem System behält jeder Buchstabe seinen alphabetischen Werth, b bedeutet also auch b, o heißt o und so fort. Aber die Buchstaben werden der Reihe nach umgestellt gemäß den leeren oder besetzten Feldern des Gitters, welches, auf die Depesche gelegt, die Buchstaben nur in der Reihenfolge erscheinen läßt, nach der sie zu

Unsere Parteigänger sind in der Majorität.

lesen sind und die übrigen verdeckt. Diese Gitter sind schon vor Alters angewendet, doch neuerdings nach dem System des Oberst Fleißner sehr vervollständigt worden; sie gelten bis jetzt noch als das beste und sicherste Verfahren, wenn es sich darum handelt, eine unentzifferbare Geheimschrift zu erhalten. Alle anderen Umkehrungsmethoden – gleichviel, ob es Systeme mit unveränderlicher Basis oder einfache Schlüsselsysteme sind, bei welchen jeder Buchstabe des Alphabets stets durch denselben Buchstaben oder durch dasselbe Zeichen angedeutet wird oder Systeme mit veränderlicher Basis oder doppelte Schlüsselsysteme, bei denen man bei jedem Buchstaben mit dem Alphabete wechselt – gewähren keine ausschließliche Sicherheit. Einzelne geübte Entzifferer sind im Stande, in dieser Art von Ermittlungen dadurch Wunderdinge zu leisten, daß sie mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung oder einem bloßen Umhertappen operiren. Sie stützen sich auf nichts weiter als auf die Buchstaben, deren häufigerer Gebrauch auch ein zahlreicheres Vorkommen in der Gesammtheit bedingt – e in der französischen, englischen und deutschen, o in der spanischen, a in der russischen, e und i in der italienischen Sprache – und kommen so dahin, den Buchstaben im chiffrirten Texte die Bedeutung unterzulegen, welche sie in dem übertragenen Wortlaute haben. Es gibt wenige, nach diesen Methoden chiffrirte Depeschen, welche ihren klugen Berechnungen sich verschließen können.

Es scheint doch, daß die Gitter oder die chiffrirten Wörterbücher – das heißt also solche, in denen gewisse gebräuchliche Worte, welche geschlossene Redensarten bedeuten, durch Zahlen angegeben werden – die vollkommensten Garantien für die Unmöglichkeit der Entzifferung bieten. Aber diese beiden Systeme haben einen bedenklichen Nachtheil: sie erfordern ein absolutes Geheimhalten oder vielmehr die Verpflichtung, wo man auch immer sein möge, niemals in die Hände Fremder die Zurichtungen oder Bücher fallen zu lassen, welche zu ihrer Herstellung dienen. Während man ohne Gitter oder Wörterbuch nie dahin kommen kann, diese Depeschen zu lesen, ist alle Welt im Stande, sie zu verstehen, sobald das Wörterbuch oder das Gitter gestohlen worden ist.

Mit Hilfe eines Gitters also, beziehungsweise eines Ausschnittes aus Pappe, welcher an mehreren Stellen durchlöchert war, wurden die Correspondenzen des Grafen Sandorf und seiner Genossen hergestellt; durch ein Uebermaß von Vorsicht aber konnten ihnen selbst dann keine Unannehmlichkeiten entstehen, wenn die Gitter, welche er und seine Freunde benützten, verloren gingen oder gestohlen wurden; denn jede Depesche wurde sofort, nachdem sie der eine oder der andere Theil gelesen, vernichtet. Es konnte also niemals eine Spur dieses Complottes zurückbleiben, für welches die edelsten Herren, die Magnaten Ungarns, zugleich mit den Vertretern der Bürgerschaft und des Volkes ihren Kopf einsetzten.

Gerade als Ladislaus Zathmar die letzten Depeschen verbrennen wollte, wurde leise an der Thüre des Cabinets geklopft.

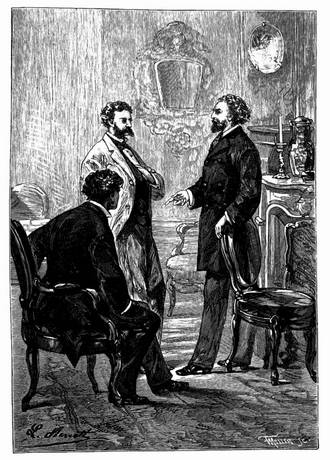

Borik war es, der den Grafen Sandorf hereinführte, welcher zu Fuß vom nahen Bahnhofe gekommen war.

Ladislaus Zathmar eilte sofort auf ihn zu:

»Der Erfolg Ihrer Reise, Mathias? fragte er mit der Hast eines Mannes der vor allen Dingen beruhigt sein will.

– Sie ist geglückt, Zathmar, antwortete Graf Sandorf. Ich konnte nicht an den Gesinnungen meiner siebenbürgischen Freunde zweifeln und wir dürfen uns ihrer Hilfe versichert halten.

– Hast Du ihnen den Inhalt der uns vor drei Tagen aus Budapest zugegangenen Depesche mitgetheilt? ergriff Bathory das Wort, dessen Freundschaft mit dem Grafen sich bis auf die vertrauliche Anrede erstreckte.

– Ja, Stephan, sie sind unterrichtet. Sie sind auch bereit. Beim ersten Signal brechen sie los. Innerhalb zweier Stunden sind wir die Herren von Budapest, in einem halben Tage die Herren der größten Comitate diesseits und jenseits der Theiß, in einem Tage ist Siebenbürgen und der Bereich der Militärgrenze unser. Dann werden acht Millionen Ungarn ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen haben!

– Und die Regierung? fragte Bathory.

– Unsere Parteigänger sind in der Majorität, antwortete Mathias Sandorf. Sie werden auch die neue Regierung bilden, welche die Leitung der Geschäfte in die Hand nehmen wird. Alles wird regelrecht und ohne Schwierigkeiten von statten gehen, da die Comitate, was ihre Verwaltung anbelangt, kaum von der Krone abhängen und ihre Chefs die Polizeigewalt besitzen.

– Aber der stellvertretende Rath des Königreiches, welchem der Paladin in Budapest vorsteht...? warf Ladislaus Zathmar ein.

– Dem Paladin und dem Rath wird die Möglichkeit genommen, einzuschreiten...

– Und auch die Möglichkeit, mit der ungarischen Kanzlei in Wien zu correspondiren?

– Ja! Alle Maßregeln sind so getroffen, daß durch die Gleichzeitigkeit unserer Bewegungen auch der Erfolg gesichert wird.

– Der Erfolg! rief Stephan Bathory.

– Ja, der Erfolg! erwiderte Graf Sandorf. In der Armee ist alles, was unseren Blutes, ungarischen Blutes ist, für uns! Wo gibt es einen Abkömmling der alten Magyaren, dessen Herz nicht höher schlägt beim Anblicke der Fahne Rudolf's und Corvin's?«

Mathias Sandorf sprach diese Worte mit dem Tone edelster Begeisterung.

»Aber bis dahin, fuhr er fort, wollen wir nichts vernachlässigen, um jeden Verdacht zu vermeiden. Seien wir klug, um so stärker werden wir sein! – Habt Ihr in Triest nichts Verdächtiges gehört?

– Nein, erwiderte Ladislaus Zathmar. Man redet hier ausschließlich von den Arbeiten, welche der Staat in Pola ausführen läßt.«

Seit fünfzehn Jahren bereits hatte die österreichische Regierung in der Befürchtung eines möglichen Verlustes von Venetien – der in der That eingetreten ist – die Absicht, in Pola, also am südlichsten Ende Istriens, ungeheure Arsenale und einen Kriegshafen anlegen zu lassen, um von hier aus den ganzen inneren Theil der Adria beherrschen zu können. Trotz der Einwände von Triest, dessen Hafen durch dieses Project minderwerthig wurde, wurden die Arbeiten mit einer fieberhaften Hast weitergeführt. Mathias Sandorf und seine Freunde konnten also annehmen, daß die Triestiner geneigt sein würden, ihnen zu folgen, im Falle die Trennungsbewegung sich bis zu ihnen erstrecken sollte.

Das Geheimniß dieser Verschwörung zu Gunsten der ungarischen Selbstständigkeit war jedenfalls gut gehütet. Nichts konnte bei der Polizei Verdacht rege machen, daß die vornehmsten Verschworenen sich in dem bescheidenen Hause der Acquedotto-Allee vereinigten.

Es schien also, als ob alles vorgesehen war, um die Bewegung gelingen zu lassen und als gälte es, nur noch den passenden Augenblick zum Handeln abzuwarten. Die chiffrirte Correspondenz zwischen Triest und den Großstädten Ungarns und Siebenbürgens wurde voraussichtlich von nun an sehr selten oder gar nicht geführt, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten würden. Die gefiederten Boten hatten wahrscheinlich für die Folge keine Depeschen mehr zu überbringen, da die letzten Maßregeln vereinbart worden waren. Im Uebermaße von Vorsicht hatte man noch vorsorglicher Weise ihren Zufluchtsort im Hause Zathmar's verschlossen.–

Es muß noch bemerkt werden, daß das Geld ebenso der Lebensnerv der Verschwörungen, wie derjenige der Kriege ist. Es ist von Wichtigkeit, daß es den Verschwörern in der Stunde der Erhebung nicht fehlt. Bei dieser Gelegenheit konnte es unsre Bekannten nicht im Stiche lassen.

Wir wissen, daß Ladislaus Zathmar und Stephan Bathory wohl ihr Leben der Unabhängigkeit ihres Landes zum Opfer bringen konnten, aber nicht ihr Vermögen, weil sie nur sehr schwache persönliche Einnahmequellen besaßen. Graf Sandorf aber war ungeheuer reich und bereit, zugleich mit seinem Leben sein ganzes Hab und Gut für die Bedürfnisse seiner Sache zu opfern. Er hatte bereits vor einigen Monaten, durch Vermittlung seines Intendanten Landeck eine beträchtliche Summe als Anleihe auf seine Besitzungen aufgebracht – mehr als zwei Millionen Gulden.

Es war indessen nothwendig, daß diese Summe stets zur Verfügung gehalten wurde und daß er sie von einem Tage zum andern in Empfang nehmen konnte. Deshalb war sie in Triest auf seinen Namen hinterlegt worden bei einem Bankhause, dessen Ehrenhaftigkeit und Solidität, bis zur Stunde unangetastet, über jeden Zweifel erhaben waren. Dieses Haus war dasjenige des Banquiers Toronthal, von welchem Sarcany und Zirone bei ihrer Rast auf dem Kirchhofe der oberen Stadt gerade gesprochen hatten.

Dieser zufällige Umstand sollte bedenkliche Folgen nach sich ziehen, wie man aus dem Verlaufe dieser Geschichte sehen wird.

Auf eindringliches Fragen des Grafen Zathmar und Stephan Bathory's nach diesem Gelde gelegentlich ihrer jüngsten Unterredung antwortete ihnen Mathias Sandorf, daß er beabsichtige, in aller Kürze dem Banquier Silas Toronthal einen Besuch abzustatten und diesen zu ersuchen, ihm seine Fonds in kürzester Frist zur Verfügung halten zu wollen.

Gewisse Ereignisse schienen wirklich Graf Sandorf bald veranlassen zu sollen, das erwartete Signal von Triest aus zu geben, um so eher, als man annehmen durfte, daß das Haus Zathmar's an jenem Abende der Gegenstand einer Ueberwachung gewesen war, welche beunruhigen konnte.

Als Graf Sandorf und Stephan Bathory gegen acht Uhr fortgingen, der eine, um seine Wohnung in der Corsia Stadion, der andere, um das Hotel Delorme aufzusuchen, glaubten sie zwei Männer im Dunkel der Bäume zu bemerken, die ihnen in kurzer Entfernung folgten und so manövrirten, daß sie möglichst nicht gesehen wurden.

Mathias Sandorf und sein Begleiter wollten wissen, woran sie waren, und zögerten nicht, auf diese mit Recht verdächtig erscheinenden Personen zuzugehen; aber diese sahen sie kommen und verschwanden um die Ecke der Kirche San Antonio am Ende des großen Canals, ehe sie eingeholt worden waren.

Drittes Capitel. Das Haus Toronthal.

Das gesellschaftliche Leben ist in Triest gleich Null. Die Verschiedenheit der Rassen und der Stände machen es, daß man sich gegenseitig wenig sieht. Die österreichischen Beamten möchten je nach der Stellung, die sie im amtlichen Leben bekleiden, die erste Rolle spielen. Es sind dies durchschnittlich achtbare, wohlunterrichtete, wohlwollende Leute, aber ihr Gehalt ist ein knapper und ihrer Stellung nicht entsprechend; sie können daher mit den Kaufleuten und Finanzmännern nicht wetteifern. Da man in den reichen Familien nur selten empfängt und die officiellen Vereinigungen fast stets verunglücken, so haben sich die ersteren genöthigt gesehen, den äußeren Luxus zu pflegen, in den Straßen der Stadt in Gestalt von prächtigen Equipagen, im Theater durch kostbare Toiletten und verschwenderischen Aufwand von Brillanten, den ihre Frauen in den Logen des Teatro Communale oder der Armonia zur Schau tragen.

Zu diesen wohlhabenden Familien gehörte zu jener Zeit auch die des Banquiers Silas Toronthal.

Der Chef dieses Hauses, dessen Ansehen sich über Oesterreich-Ungarn hinaus erstreckte, war damals siebenunddreißig Jahre alt. Er bewohnte mit seiner noch um einige Jahre jüngeren Gattin ein Palais in der Allee des Acquedotto.

Silas Toronthal galt für sehr reich und er mußte es sein. Kühne und glückliche Speculationen an der Börse, eine rege Geschäftsverbindung mit dem österreichischen Lloyd und anderen großen Häusern, wichtige Anleihen, deren Emissionen ihm anvertraut waren, mußten viel Geld in seinen Kassen zurückgelassen haben. Hieraus entstammte auch die Großartigkeit des Hausstandes, die viel von sich reden machte.

Trotzdem war es möglich, wie wir es schon Sarcany zu Zirone sagen hörten, daß die Geschäfte von Silas Toronthal dazumal ein wenig verwickelt lagen – wenigstens für den Augenblick. Es mochte das daher rühren, daß er vor sieben Jahren den Rückschlag auszuhalten gehabt hatte, den die Unruhen des französisch-italienischen Krieges der Bank und der Börse beibrachten, dann in neuerer Zeit hatte ihn der Niedergang der öffentlichen Fonds auf den ersten Bankplätzen, besonders auf denen Oesterreich-Ungarns, Wien, Budapest, Triest, eine Folge des Feldzuges, dem Sadowa ein Ende machte, ernsthafte Prüfungen durchmachen lassen. Zweifellos hatte auch die Verpflichtung, die bei ihm in baaren Geldern hinterlegten Summen zurückzahlen zu müssen, ihm bedenkliche Verlegenheiten bereitet. Aber eben so gewiß war, daß er sich von dieser Krisis wieder erholt hatte, und wenn es wahr war, was Sarcany sagte, so mußte er sich in neue gefährliche Speculationen eingelassen haben, welche die Solidität seines Hauses aufs Spiel setzten.

Und in der That hatte sich Silas Toronthal seit wenigen Monaten, wenigstens nach der moralischen Seite hin, wesentlich geändert. So sehr er sich auch zu beherrschen verstand, sein Aussehen war trotzdem ohne sein Wissen ein anderes geworden. Er war nicht mehr, wie einst, Herr über sich selbst. Beobachter hätten bemerken können, daß er den Leuten nicht mehr ins Gesicht zu sehen wagte, so wie es einst bei ihm Gewohnheit gewesen war, sondern sie mit halbgeschlossenem Auge und von der Seite anblickte. Diese Anzeichen waren auch der Aufmerksamkeit seiner Frau nicht entgangen, einer stets kränklichen Dame, die keine Energie besaß, sich ihrem Gatten willenlos unterwarf und, der Absicht desselben gemäß, nur eine sehr oberflächliche Idee von dessen Geschäft hatte.

Sollte ein tödtlicher Schlag das Haus des Banquiers einstmals treffen, so hatte Silas Toronthal von der öffentlichen Theilnahme gewiß nichts Gutes zu erwarten. Obgleich er zahlreiche Kunden in der Stadt und auf dem Lande besaß, so konnte er doch thatsächlich nur auf wenige Freunde zählen. Die hohe Meinung, welche er von seiner Lebensstellung hatte, seine angeborene Eitelkeit, eine gewisse Ueberlegenheit, die er Allem und jeder Sache gegenüber anzunehmen pflegte, waren nicht geeignet, einen anderen als einen geschäftlichen Verkehr mit ihm anzubahnen. Die Triestiner sahen in ihm auch den Fremden, da er aus Ragusa stammte und von Geburt Dalmatiner war. Es fesselten ihn also keine verwandtschaftlichen Bande an die Stadt, in der er vor fünfzehn Jahren den Grundstein zu dem Gebäude seines Glückes gelegt hatte.

In dieser Lage befand sich zur Zeit das Haus Toronthal. Wenn auch Sarcany Verdacht in obiger Hinsicht hegte, so bestätigte noch nichts das Gerücht, daß die Geschäfte des reichen Banquiers ernstlich verwickelt wären. Sein Kredit hatte noch keine Beanstandung erfahren, öffentlich wenigstens nicht. Daher hatte auch Graf Sandorf nach Flüssigmachung seiner Gelder nicht gezögert, ihm eine beträchtliche Summe anzuvertrauen – eine Summe, die stets zu seiner Verfügung gehalten werden sollte, mit der Verpflichtung, dieselbe vierundzwanzig Stunden vor der Empfangnahme kündigen zu müssen.

Man ist vielleicht erstaunt darüber, daß zwischen diesem Bankhause, das zu den ehrenhaftesten gezählt wurde, und einer Persönlichkeit gleich der Sarcany's eine Verbindung existiren konnte. Es war dies aber der Fall, und zwar bestand dieses Verhältniß schon seit zwei oder drei Jahren.

Damals pflegte Silas Toronthal einen ausgedehnten geschäftlichen Verkehr mit der Regierung von Tripolis. Sarcany, Allerwelts-Commissionär und ein Licht in Zahlenangelegenheiten, gelang es, sich in diese Geschäfte hineinzudrängen, die gewiß nicht über jeden Zweifel erhaben waren. Es mußten da gewisse, besser verschwiegen bleibende Fragen, betreffend Extrazugaben bei Käufen, zweifelhafte Aufträge, wenig ehrenhafte Vorausbezahlungen erledigt werden, bei denen der Triester Banquier nicht mit seiner Person hervortreten wollte. Unter diesen Umständen war Sarcany der Agent für diese mißlichen Combinationen geworden, und er leistete dem Banquier auch noch andere Dienste ähnlicher Art. Damit war die Gelegenheit, einen Faß in das Bankhaus setzen zu können, wie von selbst gekommen, oder es war vielmehr die Hand, von der das gesagt werden muß. Denn nachdem Sarcany Tripolis verlassen, hörte er nicht auf, dem Banquier gegenüber eine Art Gelderpresser zu sein. Damit ist noch nicht gesagt, daß der Banquier ihm auf Gnade und Barmherzigkeit überliefert war, denn ein materieller Beweis für jene bloßstellenden Operationen war nicht vorhanden. Aber trotzdem war die Lage des Banquiers eine delicate. Ein Wort genügte, ihm genug Unannehmlichkeiten zu bereiten. Sarcany wußte aber viele Worte und deshalb mußte Toronthal mit ihm rechnen.

Er zahlte also. Sarcany kostete ihn ganz bedeutende Summen, die mit der größten Leichtfertigkeit, namentlich in den Spielhöllen, wieder ausgegeben wurden, mit jener Ungenirtheit des Abenteurers, der um die Zukunft unbesorgt ist.

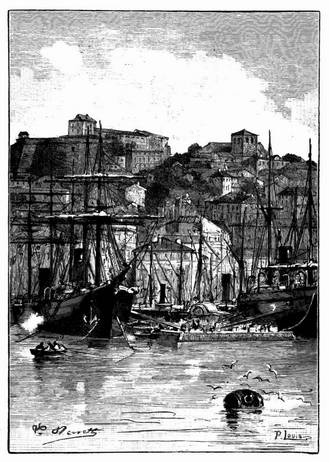

Ansicht von Triest.