- -

- 100%

- +

Ein ständiges Unzufriedensein hatte sich in ihm eingenistet. Linthdorf konnte es nur schwer beschreiben, denn eigentlich ging es ihm ja leidlich gut. Er hatte einen festen Job, der recht aufregend war, zwei wohl geratene Kinder, einen stabilen Freundeskreis, dennoch nagte das Unwohlsein an seinem Gemüt. Meistens ließ er solche Gedanken nicht zu. Dann flüchtete er in die Arbeit, oder, falls es mal so etwas wie Freizeit gab, trieb es ihn hinaus aus der engen Stadtwohnung ins Brandenburgische. Das war der eigentliche Grund für seine guten Kenntnisse der Mark. Endlos die Wege, die er befahren hatte, endlos auch die Zeiten, die er hier in der Einsamkeit verbrachte. Er war ein Eigenbrötler geworden ohne es zu merken.

Schmerzlich wurde ihm das bewusst, als er sich nach der Trauerfeier für Alfred Stahlmann von ihr verabschiedete. Die Zusammenarbeit mit ihr hatte ihn beflügelt. Er hatte sich an ihre dunkle Stimme und den leichten Duft nach ..., ja, wonach duftete Louise überhaupt? Linthdorf hatte eine Idee, die ihm aber zu verwegen erschien. Er kramte in seiner Manteltasche nach seinem Handy, durchforstete seinen Speicher und lächelte einen kurzen Moment später. Jetzt konnte er sich auch entspannt dem Dorfpolizisten zuwenden.

»Ja, Mensch Boedefeldt, klar kenn’ wir uns!«

»Was hat Sie denn hierher verschlagen?«

»Na, die Kraniche und natürlich der Fisch.«

Linthdorf grinste und zeigte auf seinen reichlich gefüllten Pappteller. Boedefeldt lachte und verwies ebenfalls auf seinen Teller. »Wir ha’m denselben Jeschmack. Jeräucherter Stör is wat janz feines ... Hmm!«

Linthdorf nickte wissend.

»Und wie geht’s sonst so? Viel Arbeit? Was macht denn Ihre nette Kollegin aus Brandenburch?«

»Naja, der übliche Kram. Viel Büroarbeit, viele Überstunden, wenig Freizeit. Sie kennen das ja. Und meine nette Kollegin ... Ja, also, die ist wieder in Brandenburg an der Havel. Hab sie lange nicht mehr gesprochen.«

»Mein Jott, Linthdorf! Die Frau ist doch ne wahre Sahneschnitte und sie ijnorieren se! Det kann doch nich wahr sein! Wie die Ihnen hinta her jekuckt hat ..., also, Mann o Mann! Det müssten se doch jespürt ha’m.«

Linthdorf war irritiert. Was der Dorfpolizist ihm da so leicht entrüstet zwischen zwei Fischhappen erzählte, lief ihm wie ein warmer Schauer den Rücken hinunter. Krespel und seine beiden Jungs beschäftigten sich glücklicherweise mit irgendwelchen bunten Heftchen und waren damit abgelenkt.

Verlegen lächelte er Boedefeldt an.

»Na ja, so richtig Zeit hatte ich bisher nicht.«

»Ach, kommen se, Linthdorf, Sie sind doch kein Kostverächter, nee, so sehnse wirklich nicht aus!«

»Ja, vielleicht sollte ich ...«

»Na klaar, sollten se ..., so lange ist die Frau nicht mehr frei auf’m Markt. Det können se mia glauben!«

Eigentlich war Linthdorf das Thema inzwischen zu privat geworden, aber was er da von dem Mann vor sich erfuhr, war viel zu interessant, um abzulenken. Dennoch wurden die beiden jäh unterbrochen. Ein älterer Herr im Pfadfinder-Outlook hatte sich plötzlich zu ihnen gesellt. Boedefeldt begrüßte ihn gleich überschwänglich: »Tach auch, Herr Professor!«

Der Angesprochene winkte ab: »Lassen se mang jut sein. Keine Titel, keine übertriebene Höflichkeit.« Dabei lächelte er kurz.

»Ach was, kommen se ran. Ich hab hier noch Platz jenuch.«

Der Mann im Tarnanzug rutschte vorsichtig mit auf die Bank. In seinen Händen war ebenfalls ein Pappteller, gefüllt mit Matjesheringen, Zwiebelringen und einer weißen Tunke.

Boedefeldt schielte genießerisch auf den Inhalt der runden Pappe: »Hmm, Herr Professor, aba da wissense schon, wat jut schmeckt!« Dabei ließ er wieder sein ansteckendes, dröhnendes Lachen ertönen.

Professor Dr. Dr. Horst Rudolf Diestelmeyer, Experte für Ornithologie, spezialisiert auf die seltenen Lemikolen, saß wie ein Häufchen Unglück neben dem runden Polizisten. »Ach, Boedefeldt, mir geh’n immer noch die armen Kraniche nicht aus’m Kopp. Nachts träum’ ich schon von diesen schrecklichen Bildern. Das ist viel schlimmer als die Sache mit der nackten Toten im Rhin. Wissen se, da war kein Blut bei, aber hier ... Alles voller Blut, ein Massaker!«

Boedefeldt nickte. Er war ja mit dabei gewesen, als der Professor die toten Kraniche gefunden hatte. Ein Skandal für das kranichverrückte Linum. Keinem der Bewohner war so etwas zuzutrauen und dennoch war es geschehen. Es konnte nur ein Insider sein, also ein Mensch mit spezieller Ortskenntnis. Aber alle Ermittlungen waren ins Nichts verlaufen. Boedefeldt blickte kurz zu seinem riesenhaften Gegenüber. Wenn einer etwas Licht in dieses ominöse Kranichmassaker bringen konnte, dann war es dieser Mann. Er räusperte sich und setzte zu einer kurzen Rede an. Linthdorf lauschte dem ungeheuerlichen Bericht des Dorfpolizisten. Der Professor warf ab und an ein paar Worte mit ein, um dem Ganzen etwas mehr Nachdruck zu verleihen.

Dann war plötzlich Ruhe. Boedefeldt und Diestelmeyer schwiegen, Linthdorf hatte aufgehört, seine Fischhappen weiter zu essen. Es dauerte noch mindestens ein paar Minuten bevor er mit leiser Stimme fragte: »Haben Sie Fotos vom Fundort? Gab es eine kriminaltechnische Untersuchung des Fundortes?«

Boedefeldt nickte. »Ick hab den janzen Vorjang bei mir im Büro. Kommense ma nachher rüba zu mia. Denn zeich’ ick Ihnen allet.«

II

Eine kurze Meldung im Ruppiner Tagesblatt

Rubrik »Was sonst noch passierte ... «

Tierquälerei

Unbekannte Täter haben im Naturschutzgebiet im Rhinluch unweit des Storchendorfes Linum zahlreiche Kraniche mit unzulässigen Schlingen gefangen und getötet. Der Naturschutzbund NABU und die örtlichen Polizeiorgane haben die Ermittlungen aufgenommen.

III

Berlin - Friedrichshain

Sonntag, 22. Oktober 2006

Linthdorf hatte schlecht geschlafen. Der Sonntagmorgen war grau und kalt. Ein Blick aus dem Fenster reichte vollkommen aus, um das festzustellen. Etwas verstört saß er auf der Bettkante und starrte vor sich hin. Die Bilder in seinem Kopf waren nicht so einfach weg zu bekommen. Es waren beklemmende Bilder, die ihm den Schlaf geraubt hatten.

Gestern am späten Nachmittag war er im kleinen Dienstzimmer Boedefeldts aufgetaucht. Boedefeldt hatte schon auf ihn gewartet. Eine Mappe mit großformatigen Fotos lag bereit. Linthdorf sah sich die Fotos mit den blutigen Kadavern der Kraniche an und sagte dabei kein Wort. Danach schob ihm der Dorfpolizist noch die Ermittlungsakte rüber. Viel war darin nicht zu lesen. Der oder die Täter schienen sehr professionell vorgegangen zu sein. Brauchbare Spuren waren nicht entdeckt worden. Die benutzten Schlingen konnten in jedem Bau- oder Gartenmarkt erworben worden sein und andere Spuren gab es einfach nicht mehr. Die Tiere waren beim Auffinden schon mindestens 24 Stunden tot. Etwaige Spuren im Gras waren durch den Dauerregen längst verwischt.

Linthdorf bat Boedefeldt, ihm Kopien von den Akten zu machen und die Fotos, die auch als Dateien auf dem Computer des Polizisten noch einmal vorhanden waren, per Email zu schicken. Er versprach Boedefeldt sein Bestes zu tun, um den oder die Täter dingfest zu machen. Auf der Rückfahrt hatte er Mühe, sich auf den Weg zu konzentrieren. Dicke Nebelschwaden lagen über der Landschaft und schluckten alles Licht und jedes Geräusch. Der Wagen rollte mit geringer Geschwindigkeit gen Berlin. Seine beiden Söhne schliefen auf den Rücksitzen und auch Freddy Krespel döste vor sich hin. Linthdorf war ganz froh, sich jetzt nicht unterhalten zu müssen. Die gerade gezeigten Bilder musste er erst einmal verdauen. Der sinnlose Tod so vieler unschuldiger Geschöpfe ging ihm aufs Gemüt, insbesondere da er diese spezielle Affinität zu den großen Vögeln hatte.

Es war noch dunkel draußen, aber er war hellwach. Er knipste den kleinen Radioempfänger an, der direkt neben dem Bett auf dem kleinen Bücherregal stand. Etwas Ablenkung war jetzt wichtig. Er konnte doch nicht den ganzen Sonntag in tiefem Selbstmitleid zerfließen. Es gab ja schließlich auch noch eine Außenwelt jenseits von Mord und Totschlag.

Ein Schlager aus den Siebzigern verkündete frohe Botschaften. Die beschwingte Melodie ließ Linthdorf die unruhige Nacht etwas vergessen und er schlurfte Richtung Küche. Mit routinierten Bewegungen füllte er gemahlenen Kaffee in eine sorgfältig gekniffene Filtertüte, füllte Wasser in die kleine Kaffeemaschine und steckte drei Schrippen in den Miniofen zum Aufbacken. Der Kühlschrankinhalt war übersichtlich. Linthdorf erfasste dies mit einem Blick. Ein einziges Glas mit Hagebuttenmarmelade stand da in der Mitte, am Rande waren noch zwei Konservendosen mit Thunfisch und eine angefangene Packung mit Edamer-Käsescheiben. Er seufzte. Eigentlich wollte er ja gestern noch einkaufen. Aber der Bericht Boedefeldts hatte ihm jegliche Lust auf den Discounter an der Ecke genommen. Seine beiden Söhne wollten noch zu einem Schulfreund, mit dem sie für ein Computerspiel verabredet waren. Krespel war ebenfalls unterwegs noch ausgestiegen um seine Getränkevorräte aufzufüllen.

Irgendwie hatte sich dann der Abend ereignislos vertan. Linthdorf war bei einer alten Heimatschnulze aus den fünfziger Jahren eingeschlafen, kurz nach Mitternacht aufgewacht und dann ins Bett geschlurft.

Und jetzt saß er an seinem kleinen Küchentisch, biss mit wenig Enthusiasmus in seine frisch aufgebackenen Brötchen und schlürfte dazu den etwas zu stark geratenen Kaffee.

Der gestrige Tag lag ihm quer auf der Seele. Die Ereignisse des letzten Winters hatten sich unbarmherzig konkret in Linthdorfs Gehirn wieder reaktiviert, so als ob das alles erst gerade passiert gewesen wäre.

Dazu dann noch Boedefeldts erschütternder Bericht über das Kranichmassaker. Aber irgendetwas Positives war ja auch hängen geblieben. Es war nur eine kurze Bemerkung des Dorfpolizisten über seine damalige Mitarbeiterin Louise Elverdink. Linthdorfs Gesicht wurde von einem kurzen Lächeln erhellt. Ja, natürlich. Er wollte sie einfach einmal anrufen. Wann, wenn nicht jetzt? Es war Sonntag. Kein Stress, kein Zeitdruck, keine störenden Zwischenrufe und anderweitigen Unterbrechungen. Er nahm noch einen Schluck Kaffee und griff dann das Telefon. Irgendwo im Speicher war ihre Nummer vorhanden.

»Hallo?«

»Ach, Herr Linthdorf! Gut, dass Sie anrufen. Sie wissen also schon ...?«

»Was? Wieso schon?«

»Ab morgen arbeiten wir doch wieder zusammen. Ich freue mich schon.«

»Oooh. Also ..., ja, also ... Ja, ich freue mich auch ... Ja, sehr sogar!«

»Sie wissen noch gar nichts davon?«

»Naja, nicht so ganz detailliert. Nägelein sagte mir etwas von einer neuen interdisziplinären SoKo, die gerade gegründet werden soll und dass er mich dafür ausersehen hat, dort mitzutun ...«

»Ja, es geht um großangelegte Geldwäsche und Steuerbetrug wohl auch. Wir werden uns dann morgen in Potsdam sehen. Ich freue mich.«

»Ja, ich auch ..., also bis morgen.«

So hatte sich Linthdorf das Telefonat zwar nicht vorgestellt, aber die Aussicht Louise Elverdink wiederzusehen, bereitete ihm sichtlich gute Laune. Er erinnerte sich auch wieder an das Gespräch mit Nägelein vom vergangenen Donnerstag.

Der hatte ihn zu sich rufen lassen, sorgfältig die Tür verschlossen und in seiner unnachahmlich betulichen Art ihm eröffnet, dass mal wieder etwas Großes auf die Abteilung zukam. Von ganz oben, also ja, von Ministerbeschlüssen und Staatssekretären mit Sondervollmachten, solle das ausgehen. Die Landeskassen seien nun schon permanent seit Jahren leer und riesige Geldströme würden in undurchsichtige Kanäle fließen und von Steuerbetrug und Hinterziehung war die Rede. Alles ein abgekartetes Spiel. Und jetzt habe man endlich genug von dieser Art Kriminalität.

Das wären ja schließlich keine Bagatellverbrechen oder Kavaliersdelikte und überhaupt, man habe sich geeinigt. Eine Super-Soko solle gegründet werden. Steuerfahnder, Leute aus dem Ressort Wirtschaftskriminalität und Verwaltungsspezialisten seien mit dabei. Und ja, er wurde gefragt, ob er einen Spezialisten habe, der Land und Leute gut kenne, und ja, natürlich fiel ihm da nur einer ein, eben Linthdorf.

Zurzeit sei ja im Bereich Kapitalverbrechen auch nicht so viel zu tun. Und Linthdorf sei ja nun mal eben ein moderater und intelligenter Mensch ...

Jedenfalls, nach knapp einer Stunde Monologisieren war Nägelein dann soweit, und eröffnete ihm, diese neu zu gründende SoKo leiten zu sollen. Linthdorf erbat sich noch ein Wochenende Bedenkzeit, aber er wusste bereits am Donnerstag, dass er keine wirklichen Gegenargumente für diese Aufgabe hatte.

Seit ein paar Wochen hatte es keine größeren Vorkommnisse mehr gegeben, die es galt mit vollem Einsatz zu bearbeiten. Er ackerte sich mühsam durch alte Akten durch, die schon seit langem auf ihren Abschluss warteten. Das war zwar sehr zäh, aber dafür auch nicht sehr nervig.

Also freute sich Linthdorf auf die neue Sonderkommission. Andere Gesichter, andere Aufgaben, eben mal nicht nur Mord und Totschlag.

Gut Lankenhorst

Etwas über die Symbolik der Kraniche

Kraniche, die großen Glücksvögel, haben die Menschen schon seit alters her fasziniert. Ihr eleganter Flug, die federleicht wirkenden Balztänze und ihr melodisches Trompeten hatten die Tiere stets als etwas Besonderes und Einzigartiges erscheinen lassen.

Die alten Griechen haben den Vogel den Göttern Apollo, Demeter und auch dem Götterboten Hermes bei gestellt. Er wurde daher auch immer mit den Eigenschaften dieser Götter belegt: Wachsamkeit, Klugheit und Glückseligkeit. Kraniche waren immer etwas vollkommen Positives. Ihr Auftauchen signalisierte den Menschen, dass die »guten Götter« in ihrer Nähe weilten und das Glück ihnen hold war.

Bei den alten Chinesen waren Kraniche ein beliebtes Motiv der klassischen Malerei. Sie symbolisierten dort Langlebigkeit und Weisheit. Speziell im Verhältnis des Vaters zu seinem Sohn wurden Kranichsymbole benutzt um Harmonie und Klugheit als Ausdruck deren inniger Beziehung zueinander sichtbar zu machen. Im alten Japan wurden Kraniche auch als Friedensbringer angesehen. Aus Papier gefaltete Kraniche symbolisieren dort die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie.

Im mittelalterlichen Europa wurden Kraniche als Symbole für Vorsicht und Wachsamkeit angesehen. Als heraldisches Signum sieht man Kraniche sehr oft in den Wappen alter Adelshäuser auftauchen.

Später dann, in der höfischen Dichtung tauchen Kraniche als natürliche Protagonisten für das Erhabene, Edle auf. Schiller verwendete das Kranichmotiv in seiner Ballade »Die Kraniche des Ibykus«. In der Romantik wurde das Kranichmotiv von Malern und Dichtern ebenfalls in derselben Deutung genutzt.

I

Das Alte Gutshaus

Sonntag, 22. Oktober 2006

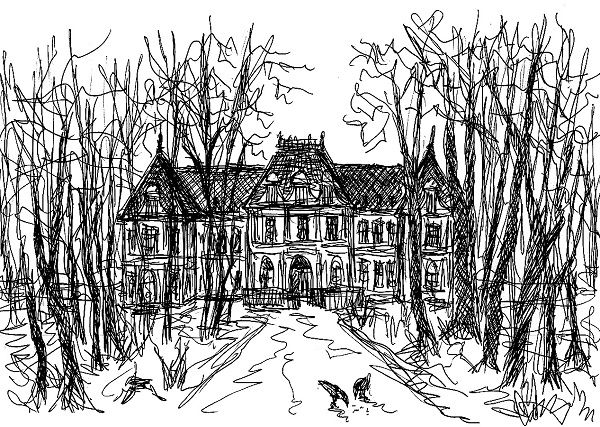

Das Gebäude ähnelte mehr einem etwas in die Jahre gekommenen Schloss als einem klassischen, märkischen Gutshaus. Früher war es einmal ein sehr wohlhabendes Anwesen. Zum Gut gehörte ein großer, verwilderter Park, dessen backsteinerne Umfassungsmauern noch recht intakt waren. Die Einfahrt wurde von einer alten Eichenallee geadelt. Das etwas schmucklose Tor hatte den diskreten Charme volkseigener Bauobjekte und stand in einem eigenartigen Kontrast zu der morbiden Pracht des Gutes.

Zum Gut gehörten auch zwei große Wirtschaftsgebäude – schmucklose, backsteinerne Quader mit Wellblechdach, eine verfallene Brennerei, deren viereckiger Klinkerschornstein wie ein mahnender Zeigefinger in die Höhe ragte und das Torhaus, ein Verwaltungsgebäude gleich hinter der Toreinfahrt, ein trutziger, einstöckiger Bau mit eigenem kleinen Obst- und Gemüsegarten. Im hinteren Teil des Parks blinkte ein kleiner Teich zwischen den Bäumen hervor. Am Ufer des Teichs lugte ein unscheinbarer Pavillon aus dem Röhricht.

Im Gutshaus brannte am Abend dieses nasskalten Oktobertages in allen Räumen Licht. Es schien eine gewisse Unruhe von diesem Lichtschein auszugehen. Ein zufällig vorbeischauender Beobachter würde hinter den Fenstern diverse Schatten herumhuschen sehen. Diese Schatten gehörten zu den Bewohnern des Gutshauses, die in einem heftigen Disput miteinander ihre Außenwelt vollkommen vergessen hatten.

Die einzige Person, die nicht herumlief und in einem alten Ohrensessel zu erstarren drohte, war ein älterer Herr in einer abgewetzten Strickjacke. Spärliche graue Haare, sorgfältig gescheitelt, bedeckten sein Haupt, eine runde Brille thronte auf der bemerkenswerten Charakternase, unter der ein leicht graumelierter Schnauzer wuchs. Die Augen schauten etwas müde durch die Brillengläser auf die unruhig herumschwirrenden Schatten. Diese wurden von drei weiteren Personen und einem riesigen Berner Sennhund erzeugt, die in dem großen, saalartigen Raum hin und her liefen. Zwischen den Personen tapste der Hund schwanzwedelnd herum.

Wortführer war eine robuste Dame, deren perfektes Make Up und strahlend blonde Frisur irritierten, denn sie war schon weit jenseits der Fünfzig angekommen. Eingehüllt in eine starke Duftwolke aus teurem Parfüm hatte der Hund Probleme, wenn er sich ihr näherte. Dennoch war seine Sympathie offensichtlich sehr groß für diese Frau. Stets hatte sie ein paar Leckerbissen bei sich und Streicheleinheiten ließen ihn den starken Parfümgeruch vergessen.

Ihre Gesten erinnerten an den Auftritt einer Diva. Sie war sich dessen bewusst und setzte ihre weiblichen Reize, die unverkennbar noch vorhanden waren, ständig bei ihren Reden mit ein, um ihr Anliegen besser zu vertreten. Mit Augenaufschlag und einer leicht affektierten Pose tänzelte sie um den großen ovalen Tisch.

Am anderen Ende des Tisches stand ein etwas unauffälliger Mann in grauer Joppe und mit graumeliertem Haar. Er trug eine Brille, Modell »John Lennon«. Ihm schien der Auftritt der mächtigen Blondine etwas Unbehagen zu bereiten. Sein Gesichtsausdruck war dementsprechend schwankend zwischen Verstörtheit und totalem Missfallen. Mehrfach versuchte er sich in den großen Monolog der Blondine einzuklinken, um beschwichtigende Worte zu finden. Nach drei kläglichen Versuchen ließ er es bleiben. Seine schwache Stimme wurde einfach ignoriert.

Der dritte Mann im Raum war ein ebenfalls schon etwas in die Jahre gekommener Waldschrat in typischer Waldmenschenkluft. Kariertes Hemd, Manchesterhose, Stiefel und eine olivgrüne Anglerweste ließen die Vermutung aufkommen, dass sein Aufgabenfeld vor allem außerhalb der vier Wände zu finden sei.

Die drei Personen, die wie Planeten um den ovalen Tisch mit dem alten Herrn an seiner Spitze kreisten, waren die Mitarbeiter von Baron Rochus Friedrich Achilles Helmfried von Quappendorff, dem Besitzer des Gutes Lankenhorst und der dazugehörigen Immobilien und Ländereien.

Es handelte sich dabei um Gunhild Praskowiak, die neben der Hausverwaltung auch für die Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit des Gutes zuständig war. Der unauffällige Herr in Grau war der Archivar und persönliche Sekretär des Barons, Rolf Bertram Leuchtenbein und der Waldschrat, der neben dem wichtigen Posten des Hausmeisters auch gleichzeitig für den Park und den angrenzenden Forst zuständig war, hörte auf den freundlichen Namen Meinrad Zwiebel.

Die Stimmung im Raum war gereizt. Gunhild redete ununterbrochen auf die beiden Männer und den am Tisch sitzenden Baron ein. »Ick reiß mia hier den Arsch auf für den janzen Laden, kenn keinen Urlaub und keinen Feiaamd und seh nicht ein, det alles den Bach runtajehn zu lassen. Nu sachen se doch ooch ma was, Herr Baron ... Mein Jott, mit ihre Beziehungen is doch bestimmt noch wat drinne. Sie ham doch uns alle dafür ranjeholt, damit det Jut wieda een kultivierta Ort wird. Klappt doch ooch allet janz prima, und nu soll allet for die Katz jewesen sein ..., nee!«

Vor ihr hatte sich der große Hund hingesetzt und blickte sie mit seinen braunen Knöpfchenaugen erwartungsvoll an.

»Ach Brutus, ick kann jetzt nich ... Jeh ma zu deinem Herrchen.«

Etwas genervt zeigte sie ihre leeren Hände dem Hund, der diese mit seiner großen Zunge sogleich anfing, abzuschlecken. Zwiebel und Leuchtenbein mussten sich ein Grinsen unterdrücken. Beide wussten über die spezielle Affinität Gunhilds für alle Vierbeiner und speziell für Brutus Bescheid.

Aus dem Sessel des Barons war ein Seufzer zu vernehmen. »Leuchtenbein, was meinen Sie denn?«

Der Angesprochene zuckte mit den Schultern. »Naja, bis Jahresende kommen wir ja noch hin mit den Geldern. Aber dann wird es knapp. Die Stiftung hat die neuen Gelder noch nicht genehmigt und damit liegen viele der angefangenen Projekte erst mal auf Eis. Das wissen Sie ja auch. Sie sitzen ja im Stiftungsrat.«

»Ist ja schon gut, ich weiß um die Missstände ..., nun ja, also ..., morgen kommen die übrigen Stiftungsleute zum Quartalstreffen hier her. Die Probleme sind bekannt und werden von mir aufs Tapet gebracht. Ich hoffe auf ihre Kooperation, schließlich hängen ja auch ihre Arbeitsplätze mit daran.«

Damit erhob er sich ächzend aus dem Sessel, griff sich seinen mahagonibraunen Gehstock und schlurfte Richtung Tür.

Die drei Mitarbeiter des Barons blieben in dem großen Raum allein zurück. Etwas ratlos schauten sie sich an. Zwiebel grummelte etwas vor sich, was sich wie »Hat ja doch alles keinen Zweck.« anhörte. Leuchtenbein sank etwas verzagt in einen der überdimensionierten Sessel. Nur Gunhild Praskowiak schien sich von der deprimierenden Stimmung nicht anstecken zu lassen. »Nu wartet doch erst einmal ab. Bisher hamse det ja imma noch hinjebogen bekommen. Und wenn die anderen Stifter halbwegs mitmachen, sieht et doch jar nich so übel aus.«

Sie schien sich mit dieser kleinen Ansprache selber Mut machen zu wollen. Tief in ihrem Herzen hatte sie auch so ihre Zweifel am Gelingen des Projekts. Aber so viele Alternativen zu diesem anspruchsvollen Job gab es hier draußen in der tiefsten Mark Brandenburg eben nicht, also musste das Ganze weitergehen.

Gut Lankenhorst gehörte lange zu den Stiefkindern der Wende. Kein Mensch schien sich für das prächtige Gutshaus und dessen Park wirklich zu interessieren.

Die Familie von Quappendorff, uralter märkischer Adel, der schon vor den Askaniern ins Land gekommen war, hatte hier mehrere Jahrhunderte ihren Sitz. Ihre besten Zeiten lagen jedoch schon lange zurück. Vollkommen verarmt durch die beginnende Industrialisierung, mussten sie in der Gründerzeit ihren Stammsitz veräußern. Bereits nach dem ersten Weltkrieg war das Gut zwangsversteigert worden, als sich der damalige neue Besitzer, ein reicher Berliner Brauereibesitzer, verspekuliert hatte und sein ganzes Vermögen in der Inflation verloren gegangen war.

Ein Bankenkonsortium übernahm das Gut. Im Dritten Reich quartierte man Zwangsarbeiter ein, die in den benachbarten Rüstungsfabriken im Finowtal eingesetzt wurden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden Umsiedlerfamilien in das Gutshaus gesetzt. Um mehr Zimmer zu bekommen, zog man kurzerhand neue Wände ein und verkleinerte so die eleganten Säle.

Später wurde das Hauptgebäude als Verwaltungssitz und Kulturhaus der ortsansässigen LPG genutzt. Dafür wurden die Wände wieder herausgerissen. Die Außenfassade bekam den DDR-typischen Rauputz verpasst und die Wirtschaftsgebäude wurden in Heu- und Strohlager umgebaut.

Nur der Park blieb erstaunlicherweise von den sozialistischen Umgestaltungen verschont. Er diente als malerisches Ambiente für ein Kinderferienlager, was zwischen den Bäumen eingerichtet worden war. Zehn Bungalows duckten sich im Schatten von Kiefern und Buchen.

Dann kam die Wende und das Gut wurde öffentlich zum Kauf angeboten. Das angrenzende Dörfchen Lankenhorst war viel zu klein, um eine solche finanzielle Last zu stemmen.

Spekulanten gab es in den ersten Jahren nach der Wende in Hülle und Fülle. Sie versprachen der Treuhand, die das Gut nach dem Zusammenbruch der DDR verwaltete, das Blaue vom Himmel. Wellness-Palast, Fünf-Sterne-Hotel mit Golfanlage und eigenem Reiterhof, Schönheitsklinik, Congress-Center ...

Die Bieter überschlugen sich in Fantasien für eine blühende Zukunft des Gutes. Keiner konnte jedoch ernsthafte Ambitionen nachweisen. So verblieb das Anwesen in der Treuhandverwaltung.