- -

- 100%

- +

Wenn Hainkel dieses Programm sommers wie winters durchzog, war es nicht verwunderlich, dass er wie Sitting Bulls Enkel aussah.

Linthdorf musste lächeln. Ein Mann der Feder erwies sich als Iron Man. Wie ging das zusammen?

»Und in Ihrem Job können Sie Fitness ja auch gebrauchen?«

»Oigentlich nicht so sehrr. Aberr, man hat durrch den Sporrt den Kopf frrei. Das hilft schon. Geroade jetzt, bei den Einbrrüchen.«

»Ich dachte, hier in dem paradiesischen Ländchen gibt es keine Kriminalität, alles macht einen friedfertigen, harmonischen Eindruck.«

Hainkel winkte ab. »Doas ist wie im norrmalen Leben. Das Böse ist immer und überrall! Oder glauben Sie, dass es hierr keinen Neid, keine Habgierr oder Eifersucht gibt. Thürringerr sind bloß Menschen, auch wenn sie guten Kuchen backen können. Woas glauben Sie, wieviel Unrecht und Bösartigkeit ich schon erlebt habe. Die Zeitungen sind voll damit!«

Linthdorf konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, aus Thüringen mal eine negative Schlagzeile gelesen zu haben. Entweder verstanden es die Landesbehörden, geschickt von ihren Fällen abzulenken oder diese nicht an die große Glocke zu hängen, oder, was natürlich auch möglich war, es gab einfach keine spektakulären Fälle.

Hainkel deutete auf seinen Artikel in den »Rennsteig-Nachrichten«.

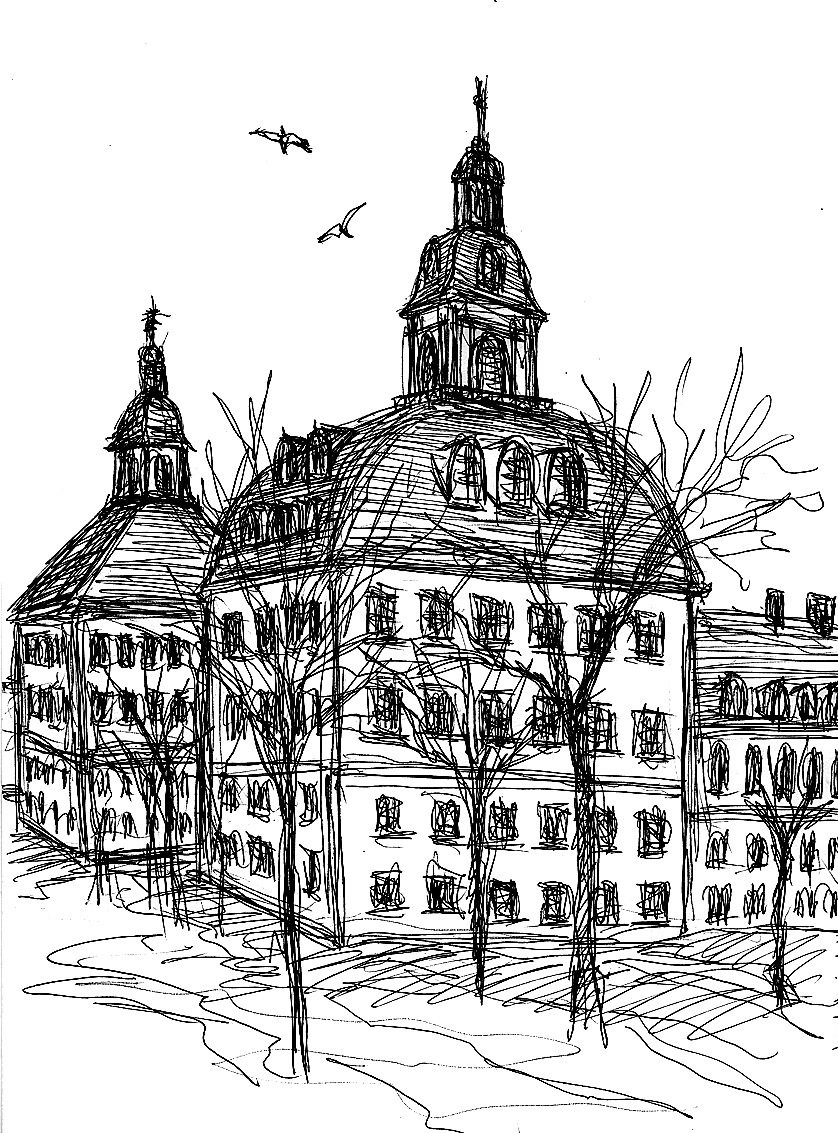

»Das ist nur die Spitze eines Eisberrgs. Ich bin schon seit Monaten an dieser Einbrruchsserie drran. Thüringen ist ein arrmes Land, obwohl wirr so eine rreiche Geschichte hoaben. Soviele Rresidenzen auf kleinem Rraum gibt’s in goanz Deutschland nicht mehr. Jederr Thürringische Herrzog, Grraf oderr Fürrst baute sich ein Schloss. Die Ländle waren winzig. Luxemburg wäre hierr in Thürringen schon eine Supermacht gewesen. Manche hatten geroad mal die Fläche eines hoalben Landkreises. Und jetzt ham wirr das Errbe der Kleinstaaten. Es gibt eine landeseigene Stiftung, Thüringerr Schlösser und Gärten, aberr die hat nicht genug Mittel, um die ganzen Burrgen, Schlösserr und Parrks zu betreuen. Die Sicherrungsmaßnahmen sind nur dürftig. Unmengen von Schätzen liegen da fast frrei und ungesicherrt herrum. Für Prrofis kein Prroblem… Der Schwarrzmarrkt für Kunst ist in den letzten Jahren durrch die Decke gegangen. Speziell seit wirr frreie Grenzen haben. Das ist jetzt interrnational geworden. Sie können sich goar nicht vorstellen, was fürr Unsummen von Gelderrn da rrumschwirren. Liebhoaberr geben fünf- und sechsstellige Summen für Orriginale aus. Die Thürringerr Schlösserr sind die rreinsten Schatzkammerrn.«

Linthdorf lauschte interessiert. Was Hainkel da in seinem schnarrenden Dialekt berichtete, kam ihm sehr vertraut vor. Er musste an den Arkadierverein mit dem umtriebigen Harry Treibel denken und natürlich an den intriganten Staatssekretär a.D., an Eugen Wigbert Kupfer. Wahrscheinlich gab es solche Gestalten bundesweit, ach, weltweit.

Er nickte, berichtete dem staunenden Hainkel von seinem Job als Beamter der Brandenburger Kripo und das ihm die Sachlage bekannt vorkam.

»Endlich mal ein Spezialist. Wissen Sie, unserre Polizei, also nichts gegen die Jungs, aber die sind chronisch unterrbesetzt und überrfordert. Meist haben die viel zu wenig Zeit für so etwas wie Einbruch und Diebstahl. Zumal, wenn sie es mit Prrofis zu tun haben. Die Chancen, die Täter zu erwischen, sind gering. Die Gegenseite ist zu gut organisiert. Ehe die Errmittlungen überrhaupt angefangen haben, sind die Täterr schon längst mit ihrerr Beute außerr Landes.«

Linthdorf nickte. Natürlich, straff organisierte Einbrecherbanden, die genau wussten, was sie wo erbeuten konnten, hatten ein gut organisiertes Netzwerk an Informanten aufgebaut. Dass zu zerschlagen, war eine Sisyphusarbeit. Jedes Mal, wenn es gelang, ein solches Netzwerk auszuheben, wuchs an anderer Stelle ein neues nach.

Inzwischen waren der Kaffee und der Mohnkuchen gebracht worden. Ungläubig schaute Linthdorf auf seinen Teller. Der Mohnkuchen war ein bestimmt zehn Zentimeter hohes Kunstwerk, groß wie ein halber Backstein, mit einer goldgelb glänzenden Schicht überzogen, darunter die hellblau-schwarz gesprenkelte Mohnmasse, in der riesige Rosinen leuchteten wie kleine Edelsteine. Neben dem Kuchenstück türmte sich ein gewaltiger Klecks Schlagsahne.

Hainkel sah Linthdorfs skeptischen Blick. »Wie gesoagt, derr Mohnkuchen ist echt irre hier.«

Vorsichtig schaufelte Linthdorf eine Ecke des Mohnkuchens mit seiner Kuchengabel in seinen Mund. Und wirklich, das Geschmackserlebnis war überwältigend. Mohnkuchen wie er ihn noch nie zuvor gegessen hatte. Andächtig vernichtete er das barocke Kunstwerk auf seinem Teller.

Burg Liebenstein, einst Ritterlehn,

Vergänglich ist auf Erden alles,

Du sahst Geschlechter kommen, geh’n,

Den Wohlstand blüh’n, und nun den Dalles*

*Dalles – alte Bezeichnung für Armut, Not, Geldverlegenheit

Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921

II

Sanatorium für Herzleiden in Bad Liebenstein

Sonntagabend, 6. Mai 2007

Der Cafébesuch und die Thüringer Luft hatten sich positiv auf Linthdorfs Lebensgeister ausgewirkt. Satt und zufrieden war er am späten Nachmittag wieder zurück in sein Zimmer im Sanatorium gewandert.

Möglicherweise war auch die Begegnung mit dem Thüringer Journalisten daran schuld, dass er sich wieder besser fühlte. Tom Hainkel hatte ihm mit Verweis auf den Artikel von der Titelseite des Thüringer Lokalblattes eine Webseite genannt, die von ihm betrieben wurde. Die Einbruchsserie wäre da lückenlos dokumentiert, ebenfalls die Aktivitäten der heimischen Behörden, die allerdings wenig Brauchbares ermittelt hatten.

Linthdorf hatte sich ein Notebook, ein recht neumodisches Gerät, mitgenommen. Eigentlich wollte er damit ja gar nicht arbeiten. Aber er hatte Zugang zum Internet und konnte auch seine persönlichen Mails verwalten. Viele Menschen seiner direkten Umgebung nutzten inzwischen die moderne Elektronik zum Kommunizieren.

Linthdorf telefonierte lieber. Aber das Telefonieren wurde in den letzten Jahren immer umständlicher. Meist sprach man mit Automaten, die als Anrufbeantworter zugeschaltet waren. Deren Aufgabe war es, lästige Anrufer fernzuhalten. Verdrießlich musste Linthdorf sich eingestehen, dass Telefonieren viel von seinem Reiz verloren hatte. Ärgerlich legte er meistens auf, wenn er merkte, dass nur eine Tonkonserve zu ihm sprach.

Der Maiabend war angenehm mild. Er hatte es sich auf seinem Balkon gemütlich gemacht. Neben ihm auf dem Tischchen standen eine Flasche Vita-Cola und ein paar Kekse. Drüben auf dem Bergrücken erglühte die Ruine der alten Burg Liebenstein im letzten Sonnenlicht. Linthdorf klappte sein Notebook auf, loggte sich ein und tippte mit suchenden Fingern den Namen der Webseite ein.

Die Seite öffnete sich. Er staunte nicht schlecht, was Hainkel da zusammengetragen hatte. Ganz am Anfang war eine Karte Thüringens zu sehen. Das Bundesland hatte einen merkwürdigen Umriss, erinnerte an eine schwimmende Ente. Obwohl Thüringen nur halb so groß wie Brandenburg war, gab es fast genau so viel Einwohner. Siebzehn Landkreise und sechs kreisfreie Städte waren in der Karte eingezeichnet. Hainkel hatte alle Orte, in denen ein Einbruch passiert war, mit einem roten Punkt markiert.

Linthdorf war irritiert. Innerhalb von sieben Monaten waren siebzehn Einbrüche passiert. Hainkel hatte recht. Das waren Profis. Jeder Einbruch verlief nach demselben Muster. Stets nachts, stets waren die Einbrecher ohne Gewalt in die Räumlichkeiten eingedrungen, wahrscheinlich hatten sie sich sogar einschließen lassen. Auch die Vorgehensweise innerhalb der Schlösser war stets dieselbe.

Es wurden nur ausgesuchte Kleinode gestohlen. Leicht zu transportieren, leicht zu verstecken, meist nicht gesichert. Die großen, spektakulären Kunstwerke blieben unangetastet. Die Einbrecher wussten genau, was sie mitnehmen wollten. So lautlos sie eingedrungen waren, so lautlos verschwanden sie auch wieder, hinterließen keine Spuren. Manchmal wurde erst Tage später bemerkt, dass etwas fehlte.

Hainkel hatte eine Liste angefertigt. Die Liste war lang. Jedem gestohlenen Artefakt war ein ungefährer Schätzwert in Euro beigefügt worden. Am Ende der Liste war eine Summe saldiert, die Linthdorf ins Grübeln brachte. 4,7 Millionen Euro in sieben Monaten! Das waren keine Kavaliersdelikte. Erstaunlich, dass die Thüringer Kollegen das ganze Problem nicht so richtig ernst zu nehmen schienen.

Hainkel hatte auch deren Aktivitäten aufgelistet. Vor Ort waren nie Leute des LKA, meist nur die örtlichen Polizeibehörden. Man behandelte jeden Einbruch als Einzelfall, schaute nicht über den Tellerrand ins benachbarte Kreisgebiet. Ob das mit der Mentalität der Leute zu tun hatte?

Hainkel hatte ihm berichtet, dass bis heute die gegenseitigen Animositäten der ehemaligen Kleinstaaterei noch fortbestehen würden. Er selber stamme aus Schmalkalden, der kurhessischen Residenz in Thüringen, wandte man sich nur wenige Kilometer ostwärts, befand man sich plötzlich auf Henneberger Gebiet, das später preußisch verwaltet wurde, gen Süden wartete das ehemals herzogliche Meiningen und nördlich breitete sich das ebenfalls ehemals herzogliche Gotha aus. Mitten im kurhessischen Schmalkalden gab es Enklaven. So auch Bad Liebenstein, was ursprünglich den Coburgern gehörte, dann aber zum Sommersitz der Meininger Herzöge avancierte. Verwirrend!

Benachbarte Dörfer waren aufgrund der eigenartigen Grenzen meist untereinander verfeindet, gönnten sich nichts. Jeder Herrscher in seinem kleinen Herrschaftsgebiet achtete eifersüchtig darauf, dass ihm nichts von seinem verstreuten Besitz genommen wurde, ja, man war bemüht, durch geschicktes Einheiraten, seinen Besitz zu mehren. Die Grenzen der thüringischen Kleinstaaten wechselten so von Generation zu Generation. Manche Fürstentümer existierten manchmal gerade zwei Generationen. Zurück blieben meist ein überdimensioniertes Schloss, das nun keine Funktion mehr hatte, und zahlreiche Verwaltungsbauten.

Linthdorf bekam eine kleine Ahnung davon, als er die Namen der Residenzen studierte, die Hainkel aufgelistet hatte:

Residenzschloss Weimar

Schloss Heidecksburg Rudolstadt

Schloss Friedensstein Gotha

Residenzschloss Altenburg

Schloss Elisabethenburg Meiningen

Sommerpalais Greiz

Kaisersaal Schloss Schwarzburg

Schloss Wilhelmsburg Schmalkaden

Residenzschloss Sondershausen

Veste Heldburg

Schloss Molsdorf Erfurt

Dornburger Schlösser

Jagdschloss Paulinzella

Schloss Bertholdsburg Schleusingen

Schloss Wilhelmsthal Eisenach

Palais Mon Plaisir Arnstadt

Kloster Veßra

Schloss Altenstein Bad Liebenstein

Der letzte Einbruch erfolgte demnach erst letzte Woche. Schloss Altenstein war die ehemalige Sommerresidenz der Meininger Herzöge. Das Schloss selbst war allerdings noch eine Ruine. In den Achtziger Jahren vernichtete ein Brand die gesamte Inneneinrichtung. Was gab es da noch zu holen?

Hainkel erwähnte, dass bereits in den Kriegsjahren vieles von der Inneneinrichtung der Meininger Herzöge ausgelagert wurde. Das Schloss diente damals als Lazarett. Ein Großteil der Bestände wäre wohl nach dem Krieg nach Meiningen geschafft worden, aber eben nicht alles.

Vieles war auch in den unbeschädigten Gebäuden, speziell in den Kellern des Hofmarschallamts, untergebracht worden. Und genau da wären die Einbrecher eingestiegen. Um das zu wissen, bräuchte man schon sehr spezielle Kenntnisse von der Geschichte und den Gegebenheiten vor Ort.

Hainkel wollte sich einen genauen Überblick verschaffen, um seine Recherchen zu vervollständigen. Aufgrund fehlender Archivverzeichnisse war es schwer nachzuvollziehen, was wohl die Begehrlichkeiten der Einbrecher geweckt habe.

Es könnte sich vor allem um persönliche Gegenstände der Herzogin Helene von Heldburg handeln. Sie war die Frau an der Seite des Theaterherzogs Georg II., selbst eine ehemalige Schauspielerin, durch die Heirat jedoch geadelt. Die Herzogin galt als kluge und geistreiche Person, verkehrte mit vielen Geistesgrößen ihrer Zeit und war auch eine kunstinteressierte Gattin, die ihren Mann, den Herzog, beriet und zu diversen Käufen anregte.

Einiges davon sollte noch in den Tiefen der Kellergewölbe des zum Schlosspark gehörigen Hofmarschallamtes schlummern. Man munkelte das jedenfalls schon immer. Zugang zu den Kellergewölben hatte nur ein begrenzter Kreis. Das Geheimnis blieb daher bestehen.

Hainkel hatte wohl versucht, Zugang zu den Kellergewölben zu bekommen, doch leider vergeblich. Keiner fühlte sich wirklich bevollmächtigt, ihm die Schlüssel auszuhändigen. Er war eben keine Behörde, die vor Ort ermittelte, sondern nur ein Journalist.

Unverrichteter Dinge trollte er sich wieder, kehrte noch in Bad Liebenstein zu einem Kaffee ein, um seinen Unmut bei einem Stück Mohnkuchen wenigstens etwas zu lindern. Die Begegnung mit Linthdorf schien da etwas in ihm in Gang gesetzt zu haben. Ha, ein Polizist auf Kur!

Jedenfalls war Linthorf mit Hainkel übereingekommen, in Kontakt zu bleiben. Hainkel würde ihn im Auto sogar kutschieren. Möglicherweise öffneten sich für den Journalisten bisher verschlossene Türen. Dass Linthdorf ein LKA-Beamter aus Brandenburg war und im Moment nur auf Kur hier weilte, musste man ja nicht vertiefen.

Der Mond war inzwischen aufgegangen, schickte sein bleiches Licht herab zur Erde. Linthdorf vernahm den Ruf eines Waldkäuzchens und schaute auf die angeleuchtete Burgruine. Kühle Luft wurde von dem nahen Wald zu ihm herübergeweht. Der Sauerstoff rauschte im Blut. Er konnte fast die Nadelhölzer schmecken. So konnte er die Kur gut aushalten.

Der geheimnisvolle Graf

Wir Friedrich von Gottes Gnaden, Herzog zu Sachsen, souveräner Fürst von Hildburghausen ... möchten ... gegen den Herrn Grafen durchaus diejenigen Rücksichten beobachtet und betätiget wissen wollen, auf welche er sich durch sein bisheriges Benehmen selbst Ansprüche erworben und welche wir ihm gleich bei seinem Eintritt in unser Land haben gedeihen lassen. Wie wir denn den Herrn Grafen solange er seinen Aufenthalt in diesem fortsetzen wird, beständig unter unseren besonderen Schutz nehmen und nicht zugeben werden, dass ihm irgendeine Unannehmlichkeit zugefügt werde ...

Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen am 12. März 1824 in einem Schreiben an seine Kabinettsmitglieder

Eishausen

Sonntag, 30. November 1814

Wer auf die absurde Idee gekommen war, ihm den Grafentitel zuerkennen zu müssen, wusste er nicht. Er dementierte es nicht, bestätigte es aber auch nicht.

Überall wurde von ihm als dem Grafen gesprochen. Dabei gab es nicht ein Schriftstück auf dem dieser Adelstitel stand. Aber das Gerücht hielt sich hartnäckig. Die Briefe, die ihn erreichten; waren größtenteils an einen Baron Vavel de Verzay gerichtet. Nun, ein Baron war aber auch noch lange kein Graf. Dennoch sprach man stets vom Grafen.

Er schüttelte den Kopf über die seltsamen Wege, die Gerüchte nahmen und deren Wahrheitsgehalt durch nichts bewiesen werden konnte. Aber sein selbstgewähltes Incognito verleitete die Leute wohl dazu, Spekulationen anzustellen.

Nein, einen Adelstitel hatte er nicht, brauchte er eigentlich auch nicht. Er stammte aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Seine Familie gehörte zu den reichsten Amsterdamer Kaufmannsfamilien, verfügte über ein gut laufendes Handelshaus.

Er wurde 1769 in der altehrwürdigen Kirche t’Boomtje auf den schönen Namen Leonardus Cornelius van der Valck getauft. Eine glänzende Zukunft lag vor ihm, aber die Geschäfte seines Vaters Adrian van der Valck liefen plötzlich nicht mehr so gut wie noch vor Jahren. Die van der Valcks mussten 1781 Amsterdam verlassen.

Gläubiger setzten ihnen zu. Der junge Leonardus wuchs in Emmerich, unweit der holländischen Grenze auf. Kein Vergleich zum noblen Amsterdam. Er vermisste die Stadt mit ihren Grachten, prächtigen Kirchen und den Bürgerhäusern, das geschäftige Treiben in den engen Gassen und die Schiffe im Hafen, die wertvolle Waren aus aller Welt nach Holland brachten.

1786 kam der junge Leonardus als Student nach Köln am Rhein. Die Stadt war ihm weitaus lieber als das provinzielle Emmerich, immerhin, es gab in Köln vielerlei Amüsement und natürlich, der wissenshungrige Leonardus stürzte sich begierig auf alles, was ihm von den Professoren empfohlen wurde.

Seine Neugier und seine Belesenheit waren auch den anderen Studenten aufgefallen. Der dreijährigen Ausbildung am Gymnasium folgte ein Jurastudium an der Kölner Universität. Doch der junge Student war mit dem Studium nicht glücklich. Schon ein Jahr später wechselte er an die Universität Göttingen, versprach sich von dem Wechsel einiges. 1791 beendete er sein Studium und reiste kurze Zeit später in das von Revolutionswirren gebeutelte Paris.

Seine finanziellen Verhältnisse waren inzwischen wieder komfortabel. Das Handelshaus van der Valck hatte sich erholt und von seiner Familie, vor allem von seiner geliebten Großmutter, bekam er großzügige Unterstützung in Form von Geldsendungen.

Paris war 1792 noch immer ein Pulverfass. Die anfängliche Euphorie der Revolutionäre war verflogen. Die Machtkämpfe zwischen den Siegern der Revolution beschäftigten die Pariser. Jakobiner und Girondisten, anfangs noch Verbündete, standen sich offen feindselig gegenüber, Gerüchte wurden gestreut, Verhaftungen waren an der Tagesordnung.

Leonardus verkehrte in den besten Kreisen, machte sich mit Rouget de Lisle und Benjamin Constant bekannt, beides führende Köpfe der Revolution, verkehrte aber auch in aristokratischen Kreisen im berüchtigten Café Corazza. Vorsichtig lotete er die Stimmungslage aus, trat dem »Corps du Bâtonniers«, einer freien Juristenvereinigung bei. Er knüpfte Kontakte, die ihm nützlich sein konnten, verbesserte sein Französisch und kaufte sich ein Offizierspatent.

1793 war er dabei, als die französische Revolutionsarmee Richtung Preußen zog. Im Rheinland wurde er beim 6. Bataillon de Chasseurs eingesetzt. Durch einen dummen Zufall geriet der junge Leonardus in preußische Gefangenschaft. Seine militärische Karriere schien vorbei zu sein, bevor sie so richtig angefangen hatte. Zwei Jahre musste er in der Festung Freiburg ausharren bis er endlich wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Er nahm seinen Abschied aus der Armee und begab sich zurück ins heimische Holland, das inzwischen von Frankreich besetzt worden war und sich neuerdings als Batavische Republik bezeichnete. Leonardus war niedergeschlagen, nein, zum Offizier schien er nicht zu taugen.

Doch seine Großmutter wusste Rat. Sie vermittelte ihn an die holländische Gesandtschaft in Paris. Eine neue Karriere als Diplomat stand im offen. Offiziell war er nun Gesandtschaftssekretär der Batavischen Republik, ein schöner Titel, der aber nicht viel bedeutete. Die Batavische Republik war ein Papiertiger. Das Sagen hatten die Franzosen.

Das Jahr 1799 begann für Leonardus mit einem Paukenschlag. Seine Großmutter starb plötzlich. Er war über den Verlust seiner Förderin tiefbetrübt. In ihrem Testament hinterließ sie ihm ein beträchtliches Vermögen. Leonardus war jetzt reich.

Er quittierte den diplomatischen Dienst, der ihn nicht wirklich ausfüllte und begab sich wieder nach Amsterdam. Sein Onkel, Petrus Franziskus Laarman, kümmerte sich um die Vermögensverwaltung des jungen Leonardus. Er war ein gewiefter Kaufmann und mit den besten Bankhäusern Amsterdams vertraut.

Leonardus begab sich auf Reisen, als erstes besuchte er die deutschen Länder. Mit dem holländischen Pass konnte er unbehelligt reisen. Seine erste Station war die alte sächsische Handelsstadt Leipzig, dann besuchte er die thüringische Universitätsstadt Jena, die Residenzen Weimar und Gotha. Überall war er ein gern gesehener Gast, knüpfte Verbindungen zu liv- und kurländischen Exilanten, machte sich mit den Leuten bei Hofe bekannt und besuchte fleißig die Theateraufführungen im berühmten Ekhof-Theater.

Später reiste er nach Heidelberg. Doch etwas war geschehen, was den bisher so weltgewandten Leonardus vollkommen verändert hatte. Er war plötzlich sehr zurückhaltend und vorsichtig im Umgang mit den Menschen geworden, eigentlich mied er jedweden Kontakt.

Außerdem wurde er seit einiger Zeit in Begleitung einer unbekannten Schönen gesehen. Ob sein Sinneswandel mit dieser Frau im Zusammenhang stand, war schwerlich zu beurteilen. Van der Valck war Anfang Dreißig, reich, gebildet, viel gereist – ein Mann, der eigentlich an die Gründung einer Familie denken sollte.

Die unbekannte Dame in seiner Begleitung schien auf ihn einen seltsamen Einfluss zu haben. Plötzlich reiste der zuvor sehr selbstbewusst aufgetretene Leonardus unter falschem Namen, nannte sich Baron Charles Louis Vavel de Verzay, zog sogar das vollkommene Incognito vor.

Von seiner Begleiterin erfuhr man überhaupt nichts. Mit keiner Silbe erwähnte er, wer die ungewöhnliche Begleiterin war. Der Diener, ein ehemaliger Schweizer Gardesoldat namens Scharr, der sich um alle Belange des Paares kümmerte, war ebenfalls ein schweigsamer Mensch, der über die Identität seiner Herrschaft kein Wort verlor.

Leonardus schien auf der Flucht zu sein. Anstelle der großen Städte und der angesagten Gesellschaft reiste er jetzt vollkommen unauffällig, mied größere Städte und quartierte sich in eher unscheinbaren Pensionen ein. Längere Zeit verbrachte er mit seiner Begleiterin in der Hofapotheke im schwäbischen Ingelfingen.

Er vermied jedweden Kontakt zu ortsansässigen Honoratioren. Früher war er stets um Kontakte bemüht, war offenherzig und parlierte mit allen Menschen seiner Umgebung. Davon war nichts mehr zu spüren. Leonardus Cornelius van der Valck war nicht mehr derselbe, der er vor kurzem noch war. Seine Flucht aus der Zivilisation setzte er fort, verbrachte viele Monate auf abgeschiedenen Höfen der Schwäbischen Alb, kreuzte kurz in Neuwied unweit Koblenz auf, um aber nach wenigen Tagen wieder zu verschwinden. Offensichtlich fühlte er sich verfolgt.

Um seine Verfolger abzuschütteln, lancierte er im »Merkur« eine Todesanzeige von sich selbst. Das war im Jahre 1804. Leonardus Cornelius van der Valck hatte offiziell aufgehört zu leben.

Der Mann, der jetzt in Begleitung der unbekannten Dame auftrat, führte nur noch den französischen Namen Vavel de Verzay. Als solcher kam er auch nach Wien, traf sich mit zahlreichen wichtigen Leuten bei Hofe und sollte sogar einem Treffen mit dem zu Gast weilenden russischen Zaren Alexander beigewohnt haben. Zwei Jahre dauerte seine Flucht quer durch Österreich, in diversen Städten tauchte er auf, ohne jedoch längere Zeit zu verweilen.

Die hartnäckigen Verfolger schienen es auf seine Begleiterin abgesehen zu haben. Sorgfältig schirmte er sie vor der Außenwelt ab, so dass kaum ein Fremder sie zu Gesicht bekam.

Schließlich kehrte er 1807 nach Thüringen zurück. Österreich war ihm ein zu heißes Pflaster geworden. Napoleon marschierte mit seiner Grande Armee durch Europa, eroberte ein Königreich nach dem anderen. Nichts konnte seinen Vormarsch stoppen. Das schien Leonardus große Sorge zu bereiten. Seine Verfolger waren höchstwahrscheinlich napoleonische Geheimagenten, die Orders hatten, die unbekannte Dame nach Frankreich zurückzubringen.

Leonardus‘ Mission war es, sie vor diesem Schicksal zu bewahren. War es wirklich eine Prinzessin, die er so sorgfältig vor der Außenwelt verbarg? Eigentlich war es ihm egal, aber er hatte es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, dieser Frau das ihr zugedachte Schicksal zu ersparen.

Liebte er sie? Gut möglich.

Aber was war schon Liebe? Eine Leidenschaft, die schnell verging. Leonardus Verhältnis zu der Schönen war unzweifelhaft komplizierter als es eine auflodernde Liebelei sein konnte.

Nein, da war mehr im Spiel als nur ein vages Gefühl. Die Hingabe und große Empathie, die er für sie empfand, war an ein höheres Ziel gebunden. Es ging um mehr. Da war hohe Politik mit im Spiel.