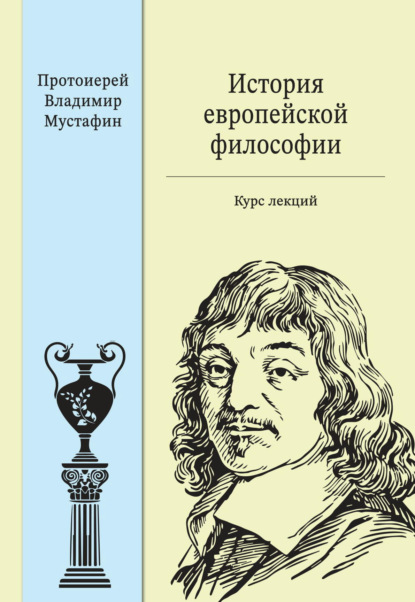

История европейской философии в Новое время

- -

- 100%

- +

© Мустафин В. Ф., прот., 2022

© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2022

* * *

Издание осуществлено при поддержке храма Сретения Господня на Гражданском проспекте г. Санкт-Петербурга. Издательство Санкт-Петербургской духовной академии благодарит настоятеля храма иерея Димитрия Лушникова и почетного настоятеля того же храма протоиерея Георгия Полякова за помощь в подготовке данной книги.

Рекомендовано Учебным комитетом Русской Православной Церкви

Решение № 10/522 от 08.11.2022 г.

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р23-221-0456

Рецензенты:

Роман Викторович Светлов – доктор философских наук, профессор, директор Высшей школы философии, истории и социальных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Дмитрий Викторович Шмонин – доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, проректор по научной работе Российского православного университета св. Иоанна Богослова.

Предисловие

Новое время есть понятие почти никогда толком не определяемое, но в истории философии обычно под ним подразумевают исторический период, охватывающий XVIII и XIX века. Для обывательского восприятия и толкования истории философии характерной особенностью является подчеркивание особого значения именно XVIII века, в который якобы произошло некое качественное обновление всего философского знания, после которого вся прежняя философия должна быть забыта как отжившее свое время бесплодное умствование, а на смену ему вот де пришло время истинной, здравой философии. Причем, это философское обновление произошло в XVIII веке именно во Франции. И оно получило даже специальное наименование – Просвещение. Так что «французская философия XVIII века» и «философия Просвещения» – это синонимы в обычном понимании. Так принято думать. Но внимательное отношение к словам (и, следовательно, и к мыслям, словами выражаемыми) не позволяет соглашаться с таким пусть даже и широко распространенным мнением. Прежде всего, непонятно, что бы такое могло произойти в сфере собственно философии, что позволило бы зафиксировать некое радикальное повышение качества философского знания во Франции в XVIII веке и чтобы это происшествие, поэтому, могло бы быть названо Просвещением, развеявшим темноту прежних псевдо-философских мудрований. Ведь, как ясно из истории становления самой европейской философии, основные события в этой философии уже произошли до XVIII века. С надлежащей определенностью оформились все три основные направления европейской философии: 1) английский эмпиризм разработан Фрэнсисом Бэконом (1561–1626), Томасом Гоббсом (1588–1679) и Джоном Локком (1632–1704); 2) французский рационализм разработан Рене Декартом (1596–1650), Бенедиктом Спинозой (1632–1677) и Николаем Мальбраншем (1638–1715); 3) немецкая синтетическая (т. е. объединяющая рационализм с эмпиризмом) философия разработана Вильгельмом Лейбницем (1646–1716). Это значит, что ничего по существу нового в области собственно философской во Франции в XVIII веке произойти не могло. Так что эффекта некоего «просвещения» (это, кстати напомнить, метафора), т. е. внезапного обнаружения абсолютной истины, обнаружения, напоминающего религиозное «откровение» божественной истины, в области чисто философской во Франции в XVIII веке невозможно даже и теоретически предположить. Однако эффект «просвещения» (независимо от его рационально-нравственной оценки) все же фактически (= исторически) несомненен. Поэтому и вся эта эпоха, XVIII век во Франции, названа эпохой Просвещения вполне оправданно (опять-таки, независимо от рационально-нравственной оценки этого «просвещения»). Вывод очевиден: факт Просвещения несомненен, но к собственно философии это Просвещение не имеет прямого отношения. Даже и сам термин «Просвещение» по своему смыслу означает, что к философии в строгом смысле он не имеет отношения. Мало того, что по своему смыслу этот термин есть метафора, о чём уже напоминалось выше, а метафоры, как известно, логически признаются негодными для строгого логического определения понятий[1]. Так ведь и обычные определения «Просвещения» указывают на то, что прямого отношения к философии оно не имеет. Например, наш отечественный ученый историк-культуролог Н. И. Кареев (1850–1931) называл «Просвещение» просто культурно-историческим термином, которым принято обозначать то умственное движение в западной Европе, которое происходило в XVIII веке. И только. Просто обозначать некое умственное движение, пусть даже и локализованное более или менее в пространстве и времени, но не строго логически определять, что такое, по существу, есть это умственное движение.

Реальная же сущность французского Просвещения состояла в том, что оно было по своему характеру возобновлением той мировоззренческой позиции, которую первыми сформировали итальянские гуманисты XIV–XV веков. Сущность итальянского гуманизма, как известно, состояла в принципиальном отказе от традиционно-религиозного типа мировоззрения, который отождествлялся с церковно-христианским вероучением, и в провозглашении, явном или подразумеваемом, свободы индивида формировать для себя то мировоззрение, какое ему вздумается. На практике, правда, содержательности в таком индивидуально формируемом типе мировоззрения было мало. Всё сводилось к, всего лишь, двум положениям: 1) секуляризм и 2) гражданская свобода индивида. Получается, что французские просветители XVIII века эти два положения итальянских гуманистов XV века вспомнили и стали их пуб-лично культивировать. Естественно возникает вопрос: чем объяснить перерыв в несколько сот лет? Частичное объяснение состоит в следующем. Начавшаяся в XVI веке протестантская реформация (в различных её вариантах) в западной Европе вызвала в качестве ответа католическую контрреформацию. В напряженной борьбе реформационных и общественных сил, продолжавшейся более двух веков, позиция гуманистов хотя и не изменилась в своей сущности, но изменилась в своей модальности. Вместо прежнего принципиального отрицания всего содержания христианского вероучения стало отрицаться церковное изложение христианского вероучения. Причем, христианское вероучение при том толковании, которое придавали ему, сократилось до предельного минимума. Из религиозных положений признавалось только бытие Божие и абсолютный характер нравственных норм. Очевидно, что в такой «догматике» ничего собственно христианского нет. При таком понимании сущности религии понятие сверхъестественного откровения становится абсолютно излишним, ибо признание бытия Бога и необходимости нравственных норм для регулирования общественной жизни легко обосновать даже обычным здравым смыслом, естественно присущим человеку. Таким именно образом возникла концепция «естественной религии», или «рациональной религии», или «деизма», которая противопоставлялась официальному церковному христианству. Процесс формирования деизма во всех его стадиях, как известно, прошел в Англии в XVI–XVII веках, а его классическим литературным выразителем был Джон Локк. Поэтому французские просветители XVIII века, будучи идейными преемниками итальянских гуманистов XIV–XV веков, осуществляли свою миссию через посредство английских деистов XVI–XVII веков.

Вольтер (1694–1778)

Самым известным из инициаторов просветительского движения во Франции считается именно Вольтер[2]. В молодые годы он несколько лет прожил в Англии, всесторонне изучая её культуру, в том числе и её эмпирическую философию в том её литературном выражении, которое представил Джон Локк. Принято считать, что именно с тех пор Вольтер стал, по существу, последователем и пропагандистом английской эмпирической философии (в том числе и английского деизма) во Франции. Но среди философских суждений, которые Вольтер излагал в своих последующих обильных литературно-публицистических сочинениях, были не только положения английской эмпирической философии, но и суждения, извлеченные из области рациональной философии, в частности – из систем Спинозы и Лейбница, и суждения скептиков, в частности – того же Пьера Бэйля. Как философ Вольтер, в сущности, был эклектиком, что для публициста, каким был преимущественно Вольтер, даже и естественно. И, к тому же, философские свои взгляды Вольтер, что тоже характерно именно для публицистики, излагал почти всегда без надлежащего анализа и аргументации. Он предлагал свои суждения как бесспорную истину, в объяснении и обосновании не нуждающуюся, истину, неприятие или противостояние которой квалифицировалось самим Вольтером как воинствующее невежество, как мракобесие. И вот в этой-то констатации мракобесия как противостояния абсолютной истине Вольтер и полагал свою общественную функцию, свое просветительское призвание. Однако собственно философского в этой публицистике было мало. Например, гносеологию Вольтер перенял от Локка. Но у Локка эмпирическая гносеология, сенсуализм, изложена тщательнейшим образом, с практически исчерпывающим обоснованием всех позитивных положений сенсуализма и исчерпывающим же опровержением возражений против сенсуализма. У Вольтера же от всего теоретического изложения и обоснования сенсуализма, предложенного Локком, осталось одно только утверждение, что всё ценное для человека знание поступает исключительно только через органы внешних чувств. И всё. Никаких пояснений и никакой аргументации, один только тезис. Для дидактического просвещения, непременно предполагающего подробное объяснение и достаточную аргументацию, явно недостаточно.

Так как с эмпирической (= сенсуалистической) гносеологией почти всегда связывается отрицание метафизики (= рациональной онтологии), считающейся неизбежным следствием рациональной гносеологии, не признаваемой сенсуализмом, то естественно было бы предположить, что и Вольтер к метафизике не обнаружит интереса. Но нет, метафизическим темам Вольтер уделил внимание не меньшее, чем гносеологии. Хотя и в этих своих метафизических рассуждениях Вольтер надлежащей тщательности и точности не проявил. Сущность его метафизических рассуждений сводится к следующему. Обычное усмотрение в окружающей нас действительности двух реальностей, вещественной (материальной) и духовной (мыслительной), не имеет того значения, которое ему традиционно придают. Факты материальные и духовные, конечно, различаются, но различию этому не следует придавать онтологического характера. Во всяком случае, не следует возводить это различие к различию двух субстанций, из которых де состоит вся окружающая нас действительность. Нет двух субстанций. Есть одна субстанция, у которой два атрибута – материя и мысль. Эти два атрибута в реальной действительности неразрывно сопровождают друг друга и поэтому нет смысла в теоретических умствованиях их разделять и придавать этому разделению значение какой-то чрезвычайно важной истины. В таком ходе метафизических размышлений Вольтера есть сходство с онтологическими рассуждениями Спинозы. И тот, и другой отрицают наличие двух субстанций. Но у Спинозы вместо обычных двух субстанций, материальной и духовной, утверждается только одна субстанция – Бог, у которой имеются два атрибута – материя и дух. Вольтер же, утвердив наличие двух атрибутов, не назвал подразумеваемую им единую субстанцию ни именем Бога, ни вообще никак не назвал. Какая-то реальность с двумя атрибутами, и всё[3].

Однако из этого толком не определенного онтологического положения Вольтера возникли очень важные два следствия. Во-первых, самостоятельное бытие человеческой души и её бессмертие безусловно были отвергнуты. Тем самым был отвергнут и сам тип традиционно-религиозного мировоззрения, немыслимый без признания вечной и бессмертной души у человека. Во-вторых, материя и дух, по убеждению Вольтера, хотя и соединяются неразрывно, но, тем не менее, не отождествляются. А подобное отождествление производит онтологический материализм своим ключевым утверждением, что то, что называют духом, на самом деле есть материя. Вольтер же всегда публично манифестировал себя непримиримым противником онтологического материализма на том основании, что последовательный онтологический материализм неизбежным своим выводом должен иметь атеизм. А атеизм для Вольтера был неприемлем на том основании, что атеизм неизбежно должен привести к отрицанию нравственности, что, в свою очередь, не может не привести в конце концов к разрушению общественной жизни. Поэтому Вольтер резко оспаривал материалистическо-механистическую систему Ламетри (1709–1751), зафиксированную последним в 1748 году в сочинении «Человек-машина». Позднее Вольтер так же категорически выступил против сочинения Поля Анри Гольбаха (1723–1789) «Система природы», опубликованного в 1770 году, в котором систематически были изложены все ключевые положения материализма и его неизбежных следствий – детерминизма и атеизма. Итак, с одной стороны, Вольтер выступил непримиримым противником церковно-христианского мировоззрения, а, с другой стороны, он выступил непримиримым противником атеизма. По своим теоретическим убеждениям он был сторонником «религии разума», или деистом. Убеждение в существовании Бога он считал непоколебимым на основании космологического и физико-теологического (телеологического) доказательств бытия Бога. Этими же доказательствами, особенно космологическим, обосновывал свою «религию разума» и Локк. Телеологическое же доказательство бытия Бога во мнении Вольтера получило усиление в лице такого общеевропейского авторитета, каким был Исаак Ньютон (1643–1727), который, ссылаясь на чётко и безошибочно функционирующий механизм Вселенной, делал вывод о несомненном существовании Бога, как устроителя этого безукоризненно целесообразного вселенского механизма. Что касается церковного христианства, воплощением которого для Вольтера была Римско-Католическая Церковь, то, действительно, вражда к нему у Вольтера была непримиримой. Яркое публицистическое выражение этой вражды и прославило Вольтера во всей Европе. Но именно философского содержания в этой публицистике очень мало, если оно там вообще есть. Всё сводится к обличению «клерикалов» в различных злоупотреблениях и в обмане легковерной публики.

Умственно толкуя религию рационально-деистически, Вольтер практическую пользу религии усматривал в том, что она является единственным основанием для нравственного регулирования общественной жизни. В таком понимании полезности религии Вольтер напоминает Гоббса[4]. Но при этом Вольтер все же не доходил до крайней степени такой циничной оценки роли религии в общественной жизни. Он, например, не соглашался с достаточно распространенным в его время мнением некоторых «вольнодумцев» (прежде всего, того же Пьера Бэйля), что общественный порядок может быть поддерживаем даже в обществе одних атеистов (путем тщательного надзора за поведением граждан и строгого наказания за нарушения установленных законодательной властью правил этого поведения). Без стремления к нравственному усовершенствованию по-настоящему нравственное поведение, обеспечивающее общественный порядок, неосуществимо. А это нравственное совершенствование невозможно стимулировать иначе, как только религиозной верой в Бога и религиозной надеждой на будущую, загробную жизнь верующего[5].

Признание промысла Божия, естественное для традиционно религиозного человека, поначалу входило и в мировоззрение Вольтера несмотря на то, что деистическое понимание религии, которого он держался с самого начала своей публицистической деятельности, промысл Божий в принципе отвергает. Но впоследствии он категорически отказался от признания промысла Божия. Это, конечно, последовательно для деиста. Внешним поводом к публичному отвержению промысла Бога было известное рассуждение Лейбница (в его «теодицее») о том, что существующий мир, созданный Богом, есть наилучший из теоретически возможных миров. Вольтер выступил с опровержением такого «оптимизма». Опровержение состояло, в частности, в том, что Вольтер указал на Лиссабонское землетрясение 1755 года, в котором погибло несколько тысяч человек, как на факт, который сам по себе есть опровержение веры в промысл Божий и вытекающей из этой веры уверенности в то, что этот мир самый лучший. На самом деле существующий мир далеко не самый лучший и, следовательно, категория «промысл Божий» теряет всякий смысл.

Таким образом, в этических рассуждениях Вольтера в конце концов не осталось никаких теоретических связей между его деистическим признанием существования Бога и необходимостью категорического признания нравственных норм для регулирования общественной жизни. Практически всё свелось к подразумеваемому положению, что нравственные нормы есть исходная данность человеческой души, не нуждающаяся ни в каких теоретических обоснованиях, в том числе и в обоснованиях деистических. Это значит, что в конечном итоге философствование Вольтера на этические темы свелось к повторению основной мысли английского философа Антония Шефтсбери (1671–1713), который как раз и утверждал, что способность различать добро и зло, т. е. начало нравственности, представляет собою естественное достояние души, в наличии которого надо только отдать себе отчет, т. е. подвергнуть рефлексии, но нет никакой надобности выводить эту данность откуда-то извне – из воли Божией (как в традиционной религии), из теоретических установок индивидуального разума (как в рациональной философии) или из физиологических потребностей тела (как в материализме).

Энциклопедисты

Сущность просветительской деятельности во Франции в XVIII веке раскрывается в теоретическом творчестве т. н. энциклопедистов. Под энциклопедистами подразумевают, прежде всего, сотрудников (= авторов статей) издававшейся во Франции в 1751–1772 годах «Энциклопедии». Но для истории философии такое определение сущности деятельности энциклопедистов почти не имеет смысла, ибо многие статьи этой «Энциклопедии» имели своим содержанием темы, прямого отношения к философскому «просветительству» не имевшие (например, темы музыки, математики, ремесел). Поэтому под энциклопедистами точнее всего следует понимать только тех авторов статей «Энциклопедии», которые предлагали свои философские суждения, во-первых, в качестве непререкаемо истинных, и, во-вторых, противоречия которым следует считать (по примеру Вольтера) отсталостью и мракобесием. То есть, истинные энциклопедисты – это, как сказали бы сейчас, идеологи просветительства. Первым среди таких идеологов следует поставить Даламбера.

Жан Лерон Даламбер (1717–1783)

Это был действительно авторитетный интеллектуал своего времени, уже в молодые свои годы (в 1741 году) ставший членом Парижской академии наук. Его основная научная специальность – математика. Для редактирования «Энциклопедии» он и был приглашен в качестве консультанта по математическим темам. Но Жан Лерон Даламбер в своей редакторской деятельности вышел далеко за границы математики и первым определил стратегическую задачу «Энциклопедии» – осуществить культурный переворот в обществе путем замены старого, традиционного мировоззрения, построенного на религиозно-супранатуралистической основе, мировоззрением новым, основанном на естественно-научном знании и натурализме. Эту задачу сам Даламбер охарактеризовал как утверждение истинной философии взамен прежней, мнимой философии. Основные свои мысли на эту тему Даламбер изложил в двух своих статьях: 1) «Предварительное рассуждение» (вступительная статья к первому тому «Энциклопедии») и 2) «Элементы философии». Гносеологические размышления сводятся к провозглашению (вслед за английскими эмпириками, особенно Локком) сенсуализма единственно правильной теорией, объясняющей происхождение истинного знания. Естественное следствие принципиального сенсуализма – отрицание Даламбером метафизики, как религиозно-церковной («схоластика»), так и чисто философской («пустые абстракции»). Теория «врожденных идей» безусловно отвергается как противоречащая самому принципу эмпирического происхождения знания. В религии Даламбер, вслед за Локком, деист. Это значит, прежде всего, что в рассуждениях о сущности и происхождении религии нет надобности использовать понятие о сверхъестественном (= божественном) откровении. Для этого вполне достаточно указания на естественные причины возникновения религии. Само понятие о Боге исчерпывающим образом может быть доказано естественно присущим человеку обычным здравым смыслом. Пример такого доказательства – у Ньютона: математически безукоризненное функционирование космического механизма не может не свидетельствовать об устроителе этой вселенской целесообразности, которым, само собой понятно, может быть только Бог. Правда, на этом моменте – существовании Бога как необходимом создателе и устроителе космоса – значение религии и заканчивается. Промысл Божий о мире, т. е. поддержание существования мира в том состоянии, в котором он был первоначально создан и упорядочен самим же Богом, Даламбер, как и все деисты, отвергает. И, как следствие отрицания промысла Божия о мире, отвергается и необходимость религиозного обоснования нравственно-правового регулирования общественной жизни. Нравственный и правовой порядок в обществе может быть обеспечен исключительно самостоятельными размышлениями и практическими действиями обычных здравомыслящих людей.

Вот и всё содержание той «истинной» философии, которую, по убеждению Даламбера, непременно следует усвоить всем философствующим гражданам Франции для последующей реализации основных положений этой философии в своей жизнедеятельности. Абсолютно ничего нового в этой философии нет. Всё взято у английских философов-эмпириков, преимущественно у Локка. Как можно было ожидать эффекта философского просвещения от простого повторения уже довольно хорошо известных в среде философски образованных людей того времени мыслей? А, ведь, эффект был, как показали последующие исторические события во Франции и во всей Европе. Да, просветительский эффект от деятельности французских энциклопедистов был, но этот эффект состоял не в новизне высказанных мыслей, которой, новизны, что очевидно, не было, а в указании, сформулированном или подразумеваемом, на те практические следствия, которые в этих мыслях содержатся, и, самое главное, в указании на необходимость эти следствия непременно реализовать в общественной практике. В этом-то, в обращении внимания на необходимость осуществления практических следствий сенсуализма и деизма, и состояло действительное новшество французских энциклопедистов по сравнению с их английскими учителями, от которых они сенсуализм и деизм переняли. Английские эмпирики-сенсуалисты и деисты (классический пример – Локк) считали свои теоретизирования делом научно-академическим, предназначенным для формирования умственного мира интеллектуальной элиты общества и ни для кого более. Широкая популяризация сенсуализма и деизма считалась даже некоторыми опасной, ибо она могла поставить под сомнение традиционные мировоззренческие убеждения рядовых обывателей и тем самым, как следствие, привести к сомнению в правомерности гражданского порядка, на этих традиционных мировоззренческих убеждениях основанного[6]. Даламбер же, как идеолог французского энциклопедизма, провозгласил основной задачей своих единомышленников именно сознательно целенаправленную и публицистически заостренную популяризацию во французском обществе английского гносеологического эмпиризма (= сенсуализма), английского деизма и, как неизбежного следствия деизма, английского же учения о естественной религии. Все основные положения этой английской философской системы вдохновляются одной общей целью – заменить традиционное, супранатуралистическое мировоззрение, т. е. христианство, мировоззрением натуралистическим.

Но натурализм имеет два варианта: 1) умеренный – скептический и 2) радикальный – нигилистический. Сам Даламбер держался умеренного варианта. Для него основным методом философского поиска знаний было, конечно, руководство своим собственным разумом (сенсуализм, при этом, подразумевается как само собой разумеющееся исходное гносеологическое положение), но, вместе с тем, Даламбер признавал, что возможности индивидуального человеческого разума к достижению истинного знания принципиально ограничены. Вот это сочетание обязательного для эмпиризма убеждения в достаточности индивидуальных человеческих способностей (органов внешних чувств и рассудка-разума) для получения истинного знания и, вместе с тем, скептического признания ограниченности этих человеческих познавательных способностей и характеризует такую позицию Даламбера как умеренно натуралистическую. Этот умеренный натурализм Даламбера, по сути дела, есть прообраз позитивизма Огюста Конта (1798–1857), распространившегося в Западной Европе во второй половине XIX века. То же принципиальное отрицание религиозной метафизики и, вместе с тем, признание неспособности человеческой познавательной способности дать ответы на метафизические вопросы. Но именно для французских энциклопедистов XVIII века такой умеренный натурализм мало подходил. Востребовано было более радикальное выражение натурализма.