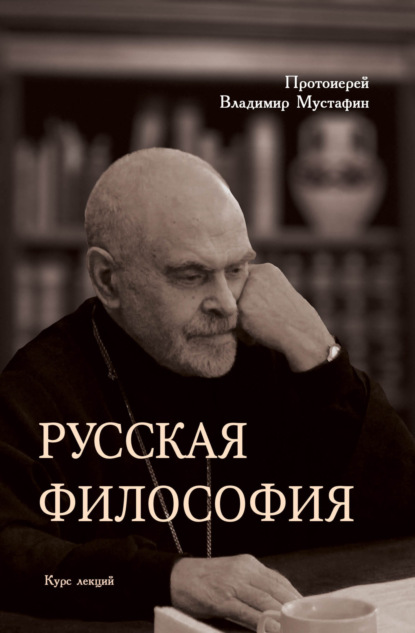

Русская философия

- -

- 100%

- +

Размышления Якова Николаевича Колубовского на тему истории русской философии скорее являются изложением подробного плана будущей работы по теме истории русской философии, а не самой этой историей. Что касается «Материалов для истории философии в России», так это вообще – о чем можно судить даже по названию – есть библиографический справочник для будущей работы. Никакого изложения исторического материала и его анализа там нет. А краткий очерк «Философия у русских» напоминает сборник, пусть и систематизированный, аннотаций-тезисов, предполагающий дальнейшее подробное изложение материала по пунктам этих тезисов.

Владимир Викторович Чуйко (1839–1899)

Сочинение Владимира Викторовича Чуйко под названием «Русская история» было напечатано в качестве «дополнительной статьи» к переведенной с немецкого языка «Истории философии с древнейшего до настоящего времени» Фридриха Кирхнера, изданной в Санкт-Петербурге в 1895 году. И хотя это сочинение так же, как и сочинение Я. Н. Колубовского «Философия у русских», невелико по объему, но оно, тем не менее, и богаче по содержанию излагаемого тематического материала, и анализы этого материала в нем более уверенные, и оценки более четкие.

Говорить о русской философии как о некоем самобытном умствовании раньше второй половины XVIII века бессмысленно. Обычное указание на юго-западную Русь, где в XVII веке было организовано училище, в котором, кроме всего прочего, преподавалась и философия (по схоластической программе), не имеет убедительности. Эти школьные философские упражнения никакого существенного положительного влияния на умственную атмосферу общества не производили, скорее вызывали подозрение в ереси, в уклонении от правой веры. Перелом произошел при Петре I. Он возымел намерение укоренить в России европейской образование, ценность которого он видел прежде всего в прикладном знании, но все-таки в учебной программе для академической гимназии он предусматривал и такие предметы как логика, психология и метафизика. Однако дело затянулось почти на половину столетия. Лишь после открытия в 1755 году Московского университета в его учебную программу была введена философия, под которой тогда подразумевалась прежде всего система Кристиана Вольфа (1679–1754)[33].

Эта же система проникла и в учебные курсы духовных школ. Интерес к философии в России в эпоху Екатерины II распространился и за пределы школьных учреждений. Но здесь предметом интереса было вовсе не немецкое Просвещение, олицетворяемое системой Вольфа, а Просвещение французское, в её антихристианском варианте, выразителями которого были Д. Дидро, К. А. Гельвеций и Вольтер. Однако почти в то же самое время, как-то внезапно даже для внешнего наблюдателя, вместе с влиянием этой французской философии обнаружилось и влияние мартинизма (вариант мистицизма) и масонства (вариант внецерковной секулярной этики). Но все эти волны влияния иноплеменной философии на умственную атмосферу российского общества именно для зарождения русской философии серьезного значения не имеют.

Гораздо большее значение для формирования русской философии имеет творчество Григория Савича Сковороды (1722–1794). Чуйко называет его «первым русским философом в действительном значении этого слова»[34]. Далее следует характеристика Сковороды как широко образованного и ученого человека, написавшего много сочинений, в которых, как естественно предположить, и должны были быть письменно зафиксированы те мысли, на основании которых можно было говорить о Сковороде как о первом русском философе.

Однако выясняется, что мировоззрение Сковороды остается все-таки непонятным прежде всего по той причине, что «Сковорода писал тяжелым, неуклюжим языком, темным и беспорядочным»[35]. Так как из-за темноты слога писаний Сковороды трудно постигнуть их смысл, то и дать адекватную оценку их философской ценности затруднительно. В оценках исследователей явный разнобой. Кто-то видит в писаниях Сковороды чуть ли не античную классику. Сковорода якобы был под определяющим влиянием философии Платона. Вот мнение известного исследователя творчества Сковороды профессора Харьковского университета Ф. А. Зеленогорского (1839–1908): «Знакомясь с сочинениями Сковороды, мы видим, как глубоко продуманы его мысли, как определенно и отчетливо они выяснены, каким своеобразным языком выражены и какими сильными выражениями запечатлены. Как философ, он везде последователен в своих мыслях и их развитии»[36].

Но гораздо более распространена другая характеристика[37] философии Сковороды, в которой восхищения меньше, но объективности, по-видимому, всё же больше. «Мировоззрение Сковороды, кажущееся платоновским вследствие некоторых слишком поверхностных сближений, было в общем довольно запутанное, где мысли, вычитанные у древних философов, смешивались без всякой системы и критики с ходячим, туманным мистицизмом XVIII века и с проповедью аскетизма, который гораздо ближе к средневековой схоластике, чем к античной философии. Ближе всего к правде будет, когда мы скажем, что Сковорода есть мистик с платоновской подкладкой. Подобно Сократу он постоянно твердит: “познай самого себя”. В основе видимого лежит невидимое, которое и составляет сущность видимого. Действительный, видимый человек есть только тень сокровенного, невидимого человека. Поэтому, не познав самого себя, т. е. сокровенного человека, нельзя познать внешний мир»[38].

В начале XIX века на умы образованных людей в России нахлынуло влияние новой немецкой философии, которая позднее получила название классической немецкой философии. Корифеи этой философии – Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель, влияли поочередно. Вначале, естественно, Кант. В. В. Чуйко просто перечисляет имена тех русских интеллектуалов, кто в своих письменных текстах отреагировал положительно или отрицательно на те или иные фрагменты философии Канта. Это просто регистрация, никакого анализа по существу. Единственное замечание по поводу влияния Канта на русских любителей философии состояло в том, что влияние это было кратким по времени и незначительным по силе воздействия.

Гораздо сильнее было воздействие Фихте и Шеллинга. Здесь прежде всего вспоминается Даниил Михайлович Велланский (1774–1847) – первый, по устоявшемуся мнению, ученик Шеллинга в России. Приводится уточнение, что Велланский был не учеником Шеллинга, а был он учеником ученика Шеллинга – Лоренца Окена (1779–1851). Учение Шеллинга в варианте Окена представляет собою упрощенную пантеистическую натурфилософию: природа по своему происхождению представляет собою божественную сущность, а по своему фактическому содержанию есть проникнутый «всеобщей жизнью» (т. е. той же божественной сущностью, ибо единственный источник жизни в природе есть Бог) организм. Вот эта «органическая» натурфилософия и была основной философской темой в изложении Велланского. В качестве шеллингианцев вспоминаются также Галич, Давыдов, Павлов, князь Одоевский, И. Надеждин, Скворцов.

Особое внимание Чуйко уделяет Оресту Марковичу Новицкому (1806–1884), точнее – его мысли относительно природы философии и вытекающей из этой природы будущей судьбы философии. Философия имеет своей задачей, во-первых, изучение познавательных способностей человека, и во-вторых, изучение окружающей человека реальности. Первая задача разрешается гносеологией, в которой преуспели германцы. Вторая задача разрешается онтологией, в которой доминируют англичане и французы. Англичане провозглашают естественно-научное познания природы как единственно правильное познание, а французы указывают на математику, как единственно истинную основу познаваемого внешнего материального мира. Все четче обрисовывается третья задача философии – объединить результаты решения двух предыдущих задач. В разрешении этой задачи и состоит будущее европейской философии. К осуществлению этого будущего, по убеждению Новицкого, лучше всего по качествам своей природы приноровлен именно русский народ.

Влияние Шеллинга и, через короткое время, Гегеля в России сказалось решающим образом на возникновении в русском образованном обществе двух оппонирующих друг другу позиций – славянофильства и западничества[39].

Причем, славянофильство в обычном представлении ассоциировалось с Шеллингом, а западничество – с Гегелем. Среди славянофилов В. В. Чуйко отметил только Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) и Алексея Степановича Хомякова (1804–1860). Из западников-гегельянцев отмечены Александр Иванович Герцен (1812–1870), Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий (1813–1889) и Борис Николаевич Чичерин (1828–1904).

Серьезного анализа философских суждений ни славянофилов, ни западников В. В. Чуйко не дает. Особенно этот изъян бросается в глаза относительно славянофилов. Нет разбора ни их гносеологии, ни их культурологии, ни их историософии, т. е. всех тех положений, в которых оригинальность славянофилов как философов проявилась в наибольшей степени. Что касается западников, то здесь прежде всего обращает на себя внимание явная нехватка в списке представителей западничества наиболее ярких, наряду с Герценом, таких его представителей как Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) и Петр Лаврович Лавров (1823–1900). И, напротив, в этот список западников почему-то попал Гогоцкий. Он знаток философии Гегеля, это так. Но он явно не западник типа Герцена – Белинского – Лаврова. По своему происхождению он из духовного сословия, сын православного священника. По первому и основному своему образованию он выпускник Киевской духовной академии, некоторое время преподавал в этой академии. В дальнейшем он окончил Киевский университет, стал доктором философии, защитив диссертацию «Обозрение системы философии Гегеля», и впоследствии – ординарным профессором Киевского университета. И его социальное положение (был некоторое время даже членом киевского цензурного комитета, – должность для западника невозможная), и его сочинения (среди которых «Воскресение мертвых», «Святой Иустин», – темы для русских секуляристов-западников невероятные) свидетельствуют о приверженности Гогоцкого к консервативному типу мировоззрения, а не к либерально-западническому.

Помимо светских философов, в среде которых и обнаружилось противостояние консерваторов (славянофилов) и либералов (западников), и которые, светские философы, прямо или косвенно были связаны со светскими учебными заведениями (например, с Московским университетом или с Петербургской медико-хирургической академией), в России возник ещё один очаг философской активности (притом едва ли не раньше светского), а именно – церковные учебные заведения, духовные академии. Отсюда вышел целый ряд русских философов. Из этой группы Памфил Данилович Юркевич (1827–1874) был первым, кого вспомнил Чуйко. Но характеристика философских взглядов Юркевича чрезвычайно скудная. Говорится только, что Юркевич, ещё будучи профессором Киевской академии, обратил на себя внимание своим опровержением философского материализма и защитой философского идеализма. И всё. Никаких подробностей полемики Юркевича и Чернышевского по теме материализма и никаких подробностей по теме сущности идеализма, т. е. рационализма.

Сведения о протоиерее Федоре Александровиче Голубинском (1797–1854) тоже очень краткие, не дающие возможности составить более или менее цельное представление о его философской системе. Говорится, например, что Голубинский был одновременно последователем Канта и Якоби. В этом утверждении две существенные ошибки. Во-первых, быть одновременно последователем Канта и Якоби в принципе невозможно, ибо гносеологические установки этих философов диаметрально противоположны, т. е. находятся по отношению друг к другу в логическом отношении противоречия, – одна установка отрицает другую. Якоби построил свою гносеологию на категории «веры», чтобы тем самым, по его собственному признанию, предложить конструктивную замену гносеологическому рационализму Канта, который очевидным образом обнаружил свою теоретическую несостоятельность абсурдными выводами о субъективном характере понятий (интуиций) пространства и времени. Во-вторых, протоиерей Федор Голубинский никогда не был последователем Канта. У Голубинского есть разбор гносеологии Канта, в котором он соглашался с (частичной) убедительностью критики Кантом наивного убеждения в реальности тех же понятий пространства и времени, но при этом он категорически отвергал вывод Канта о субъективности пространства и времени, признавая их объективно реальными. Быть последователем Канта, отвергая при этом ключевое положение всей его гносеологии (относительность пространства и времени), вряд ли возможно. Правда, в конце своего краткого изложения сущности философии протоиерея Федора Голубинского В. В. Чуйко приводит положение, действительно по-настоящему характеризующее эту философию. Это положение состоит в том, что в духе каждого индивида неотъемлемо присутствует, пусть даже и не в вполне осознанном виде, идея бесконечного и все-совершенного бытия, которая и является основой всей познавательной и вообще всей целесообразной деятельности индивида.

Виктор Дмитриевич Кудрявцев (1828–1891)Философии Виктора Дмитриевича Кудрявцева В. В. Чуйко уделил гораздо большее внимание. Эта философия, поименованная самим автором как «трансцендентальный монизм», прежде всего решала вопрос о сущности философского знания вообще. И эта сущность усматривалась в том, что философия может мыслиться исключительно как универсальная система знания, в которой каждой специальной науке должно быть найдено именно то место, в котором её компетенция будет реализована в максимальной степени и потому принесет максимальную пользу обществу.

Возникает естественный вопрос: как же философия может осуществить свой замысел стать основой этой универсальной системы знания? Ответ Кудрявцева следующий. Все специальные (конкретные) науки используют аналитический метод исследования, сущность которого в том, что прежде всего изучаются какие-то наличные факты внешней (= материальной) действительности, а затем результаты этого изучения обобщаются в определенные выводы, которые фиксируются в качестве научного достижения определенной конкретной науки. Метод философии другой. Здесь объектом изучения (анализа) являются не факты внешней (материальной) действительности, а общие понятия и категории, данные или в общечеловеческих убеждениях, или во мнениях выдающихся мыслителей, или в мыслящей способности самого философствующего индивида. Этот философский анализ представляет собою ничто иное как логическую обработку наличного умственного материала (общих понятий и категорий), а целью этой обработки является систематизация всех важнейших понятий и категорий, чтобы возникшая система стала основой не только целесообразной умственной деятельности человечества во всех отраслях науки, но и основой практического регулирования общественных взаимоотношений людей[40].

Следующая тема рассуждений В. Д. Кудрявцева – пре-одоление скептицизма. Впрямую последовательный скептицизм имеет целью отвергнуть все позитивные положения. Но косвенно и, вместе с тем, как бы против своей воли скептицизм таки вынужден утверждать некоторые и при том очень важные философские положения. Исходное утверждение скептика, что вот, мол, «я сомневаюсь во всем», есть ничто иное как косвенное утверждение своего собственного существования как несомненного: «Cogito, ergo sum». Далее, отрицая истинность суждений других философов относительно реальности внешней действительности, скептик тем самым, опять же косвенно, утверждает, во-первых, несомненное бытие других личностей, а именно философов, носителей оспариваемых скептиком суждений, а во-вторых – и это самое здесь важное! – утверждает бытие предметно-чувственного мира – относительно которого истинного знания, по исходному убеждению самого скептика, никто иметь не может, – как несомненное. И, наконец, скептик, утверждая, что человеческое знание о чем бы то ни было всегда имеет обреченно недостаточный характер, что все человеческие суждения имеют лишь вероятностный характер и потому не могут считаться по-настоящему истинными, тем самым косвенно утверждает, что каким-то образом и где-то несомненно существует абсолютная истина, постигнуть которую человек не имеет познавательной способности. В итоге получается, что скептик, провозглашая тотальный скептицизм и пытаясь этот скептицизм реализовать в конкретных своих рассуждениях, в результате приходит к выводам, которые являются косвенным утверждением несомненности бытия всех основных ярусов онтологической реальности: 1) бытия внутреннего мира индивида, 2) бытия окружающего индивида предметно-чувственного мира, 3) бытия метафизической сферы, в которой, кроме всего прочего, содержится идеал (сущность) абсолютной истины. Короче, скептик начинает с сомнения во всем, а кончает вынужденным признанием реальности субъективного (психического) мира индивида, объективного (предметно-чувственного) мира и мира абсолютного (духовно-метафизического).

Гносеологический вопрос о соответствии познаваемой реальности с человеческим познанием об этой реальности В. Д. Кудрявцев разрешает следующим образом. Прежде всего он указывает на два диаметрально отличающихся друг от друга ответа на этот вопрос, два ответа, каждый из которых стал гносеологическим основанием для соответствующей философской системы. Эти системы всем хорошо известны – материализм и идеализм. Материализм утверждает в качестве несомненной онтологической реальности исключительно только материальную субстанцию и поэтому указывает только на внешний (эмпирический) опыт как на источник истинного знания. Идеализм, напротив, утверждает в качестве несомненной онтологической реальности исключительно только духовную субстанцию и поэтому указывает на внутренний (психический) опыт как на источник истинного знания[41].

Абсолютизация материализма и идеализма приводит к возникновению двух видов субстанциального монизма – материалистического и идеалистического. Борьба этих двух видов субстанциального монизма совершенно бесплодна. В окружающем человека мире материальная и духовная реальности переплетены неразрывным образом, и отрицать одну из этих реальностей в пользу другой дело есть совершенно безнадежное. Проблема в другом – как объяснить сосуществование духовной и материальной субстанций в окружающем человека мире. В. Д. Кудрявцев предлагает следующее объяснение. Сосуществование духовной и материальной субстанций, очевидное для традиционно-религиозного мировоззрения, может получить свое вполне естественное и логичное объяснение в указании на Бога как на то верховное начало, в котором эти субстанции получают объяснение и своего происхождения, и своей взаимосвязи. Таким образом, вместо субстанциального монизма, который лежит в основе односторонностей «материализма» и «идеализма», получается «монизм трансцендентальный», в котором объединяющее начало – Бог – возвышается над областью бытия условного и дает событиям, в этом условном бытии происходящим, свое мировоззренческое объяснение[42].

Василий Николаевич Карпов (1798–1867)Содержание философии Василия Николаевича Карпова излагается в своеобразном, телеграфно-лаконическом стиле. Человек де соединяет в себе две природы – духовную и телесную. Духу свойственно знание и свобода, телу – инстинкт и необходимость. По духовной своей природе человек связан с Богом, по телесной – с предметно-чувственным миром. Эта двойственная природа человека делает его фактически недостаточно определенным в своем образе жизни, который выражается в нравственно оцениваемых поступках. Чтобы поведение человека стало по-настоящему нравственным, надо привести отношение потребностей души и тела в должную гармонию. Вот такое свое мировоззрение Карпов и назвал «синтетизмом». Понятно, что подобное изложение содержания философских взглядов Карпова никакой серьезной информации о сущности этих взглядов не дает.

Архиепископ Никанор (Бровкович; 1827–1891)В таком же отрывочно-лаконическом стиле излагается и сущность философии архиепископа Никанора (Бровковича). Основная тема этой философии – гносеология. Всё доступное человеку знание имеет в основном субъективный характер. Лишь небольшая часть этого знания может считаться объективным. Среди источников знания наиболее используемым являются чувства. Но под этими чувствами надо подразумевать не только внешние (т. е. органы внешних чувств), но и в не меньшей степени (некие) внутренние чувства. Второй источник знания – рассудок. Относительно рассудка никаких подробностей не предлагается, но отмечается, что рассудок наравне с чувствами (вместе, и внешними и внутренними) подвержен иллюзиям и поэтому предложить индивиду под видом знания ничего другого не может, кроме субъективных переживаний. Единственный источник истинного знания у человека – это разум, интуитивно познающий идеи. В отличие от понятий (которыми оперирует рассудок и которые, в силу имманентной неспособности рассудка дать человеку объективное знание, имеют лишь субъективный характер) идеи суть безусловные, адекватные и исчерпывающе полные познавательные копии различных фрагментов объективной онтологической реальности.

К этим основным моментам гносеологии архиепископа Никанора добавляются пояснительные рассуждения, смысл которых в том, что всё знание человека, состоящее из суждений, разлагается на ряд ступеней, различающихся друг от друга соответствующей степенью объективности составляющих каждую ступень суждений. По мере восхождения по этой лестнице познания, начиная от непосредственного чувственного восприятия и кончая интуитивным постижением идей разума, соответственно возрастает объективность и реализм человеческого знания. Вся ценность человеческого знания сводится, таким образом, к идеям, которые являются имманентной собственностью разума. В таком изложении гносеология архиепископа Никанора (Бровковича) предстает как модификация учения об идеях Платона.

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889)В. В. Чуйко характеризует Николая Гавриловича Чернышевского как главу того философского направления, которое возникло в России в 60-х годах XIX века под самоназванием «научный материализм». Но на самом деле сущность философских взглядов Чернышевского, по мнению Чуйко, этому самоназванию не так уж строго соответствует. Из всех высказываний Чернышевского, сформулированных в его философских статьях, можно сделать тот вывод, что его философская позиция сформировалась только отчасти под влиянием позитивизма Огюста Конта и онтологического материализма ученых-естественников западной Европы (Бюхнера, Молешотта, Фогта). Основная же часть его философского образования сложилась под влиянием метафизики Гегеля и его некоторых радикальных последователей (Штирнера и Фейербаха, например). Воздействие философских суждений Чернышевского на читающую публику в России, поначалу очень сильное, со временем значительно ослабло. Исключением является только эстетическая теория Чернышевского, влияние которой в России было значительным и в конце XIX века (когда сочинение Чуйко было написано).

Сущность этой теории в следующем. Прежде всего предлагается определение основной категории эстетики, которая обычно обозначается такими словами-синонимами как «красивое – прекрасное – изящное». Вот это определение: «Прекрасное есть жизнь»[43]. Под этим броским, но малопонятным определением подразумевается, судя по контексту и дальнейшим рассуждениям Чернышевского, мысль о том, что элементы «прекрасного – красивого – изящного» находятся в окружающей человека естественной среде, а не есть искусственное изобретение человека, которым он, человек, обогащает де естественную природу. А такая теория, что эстетически прекрасное есть изобретение человека, с соответствующей аргументацией и подробными объяснениями, была в те времена широко распространенной в Европе, а в России она носила название «искусство для искусства». Так вот, Чернышевский противопоставил теории «искусства для искусства» свою теорию о естественном происхождении эстетически красивого. Ближайший и важнейший вывод из теории Чернышевского тот, что единственная задача искусства – это воспроизведение действительности. Естественно возникает вопрос: а зачем искусственно воспроизводить природу, если любой искусственный суррогат природы, произведение искусства, все равно не может превзойти своим эстетическим воздействием естественный оригинал. Ответ Чернышевского следующий. Да, естественная природа в любом случае лучше её любого искусственного воспроизведения. Но не для всех людей любование, например, естественными природными пейзажами доступно. Многие жители континентальных глубин Земли во всю свою жизнь не могут увидеть море и испытать его эстетическое воздействие. Вот тут-то и уместно полюбоваться на море в его искусственном воспроизведении художником. За отсутствием естественного оригинала вполне можно довольствоваться его искусственным суррогатом. Итак, искусство есть вынужденная замена естественной природы[44].