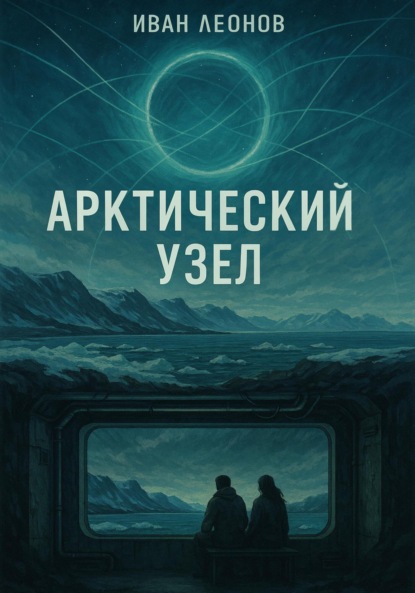

Арктический узел

- -

- 100%

- +

Пролог

Он знал, что это произойдёт снова.

Старый шаман сидел на каменной плите у края ледника. Его глаза, выцветшие от времени, смотрели в тусклое небо, где северное сияние танцевало вопреки календарю. Он ждал. В этих местах ожидание было частью бытия – как лёд, как ветер, как вечное возвращение света после тьмы.

Вокруг расстилалась пустота. Казалось бы, ничего – голая тундра, поросшая угрюмыми кустарниками, редкие каменные россыпи, иссохшие мхи и ледяные поля, где ветер вырывает даже корни из земли. Здесь нет лесов, нет пышных лугов, только шорох сухой травы и хруст наст, как шаг времени.

Но была и другая сторона. В скромной одежде этой земли пряталась красота. В прозрачных реках – благородная рыба, серебристая, как звон стали. В укромных лощинах – грибы, с толстыми шляпками, тяжёлые, будто напитаны старыми снами. А из трещин в земле бились горячие источники – парадокс тепла в земле холода. Даже камни здесь, отшлифованные вечной зимой, хранили странное достоинство, как будто знали нечто большее, чем человек.

Он родился в Наукане – самом восточном посёлке Евразии, где море и небо сходились в одну прямую. Посёлок уже не существует. Вначале люди начали уезжать сами – говорили, что по ночам слышат шаги на берегу, хотя никто туда не выходил. Кто-то уехал в Магадан, кто-то – в Анадырь. Некоторые перебрались в соседние посёлки – Лаврентия, Лорино. Все разъехались сами, без принуждения, как будто что-то тихо вытесняло их с края земли. И когда остался лишь ветер, власти официально закрыли Наукан – как будто подчинились решению самой земли. Люди боялись жить на самом краю земли, где по вечерам воздух становился слишком прозрачным, а сны – слишком чужими.

Никто не верил ему. Он говорил о днях, которые повторяются, о людях, исчезающих и возвращающихся с другими лицами, о сне, в котором земля под ногами трескается, а небо раскалывается, открывая другой мир – тот, где олень шагает по золоту, а речные камни поют, вспоминая другое имя времени.

– Это не сказки, – говорил он, чертя спираль на снегу. – Это уже было. Это будет снова.

Когда он был мальчиком, время на Чукотке сломалось впервые. Упал свет, которого не было, и за одну ночь три луны пересекли небо. Утром деревья отбрасывали тени назад, а рыба в проруби плыла против течения времени.

Ему тогда было десять. Сейчас – девяносто семь. Он помнил всё, даже то, чего не было. И за много лет понял: Чукотка жива, но её сердце – расколото. Оно бьётся в двух мирах одновременно.

Каждый раз, когда линия между ними трещит, сюда возвращаются сны других людей. И если долго вглядываться в снег – он покажет тебе твой собственный след, оставленный завтра.

Сегодня – такой день.

Шаман встал. Северное сияние мигнуло, и на мгновение небо стало белым, как внутренность глаза. Камни под ногами задрожали.

Он поднял руки и тихо сказал:

– Пусть начнётся снова.

Глава 1: Посёлок Лаврентия

Жизнь в Лаврентии начиналась не с рассвета – с ветра. И не с песен птиц, а со скрежета металлических листов, прикрывающих старые сараи. Здесь никто не забивал сваи в землю до конца – промёрзшая, вечная мерзлота не прощала вторжений. Поэтому дома стояли, как на цыпочках, – приподнятые над землёй, на длинных металлических ногах, с зазорами между полом и грунтом, через которые гулял сквозняк даже летом.

Ольга быстро поняла: Лаврентия не про комфорт. Здесь всё живое цепляется за жизнь. Магазины закрывались, не предупредив, транспорт ходил по расписанию, которое само себя не соблюдало. Между сёлами – только лодки летом и самолёты круглый год, если повезёт с погодой. И собачьи упряжки – для тех, кто не верит в двигатели и до сих пор умеет говорить с псами, как с братьями.

И всё же в этом отдалении был парадокс. Когда небо было особенно чистым, а воздух – особенно прозрачным, из Лаврентии можно было разглядеть Аляску. Узкая полоска берега на другом конце пролива словно дразнила своим присутствием. Через бинокль – а у Ольги как раз был старый, подаренный одним из учеников – можно было различить обрывы, очертания домов, а иногда даже свет от радиомачт.

Эта близость ощущалась не только глазами. Иногда ветер менялся. Приходил не с ледника, а как будто оттуда – с другого континента. И приносил с собой не только солёный привкус, но и странное чувство: как будто на мгновение ты не в России. Как будто стоишь на стыке двух миров, и оба зовут тебя, но ни один не пускает окончательно.

Ольга не могла это объяснить, но в такие моменты её тело отзывалось чем-то – тревогой, любопытством, бессонницей. Граница ощущалась не как линия, а как трещина в воздухе. И каждый раз, когда она подходила к окну или берегу, у неё возникало ощущение, что где-то рядом идёт другой день. Может, даже другая история.

Зимой не ездят – двигаются. По тёмным снежным коридорам, с налобными фонарями и интуицией, которая важнее GPS. Дорог нет, как нет и прямых маршрутов. Всё зависит от ветра, льда и чьей-то старой памяти, где «вот тут раньше шли».

Когда Ольга впервые заметила, что часы в школе отстают ровно на тринадцать минут каждый понедельник, она решила, что это просто износ батарейки. Но спустя два месяца она заметила, что не только часы, но и сами понедельники повторяются. Не буквально – не в стиле фантастических фильмов, где герой просыпается в одном и том же дне. Повторы были другими: тонкими, почти незаметными.

В посёлке Лаврентия зима держалась дольше, чем в календаре, и закаты часто приходили без рассветов. Люди здесь давно перестали смотреть на часы. Ветер – вот главный хронометр. Если дует с моря – значит, скоро ночь. Если с тундры – будет светло, но холодно.

Ольга переехала сюда преподавать литературу после развода. Тихое место, почти заброшенное, как ей тогда казалось. Но именно эта глухота её и привлекла: хотелось тишины, одиночества и возможности не объяснять никому, почему ты больше не хочешь жить в Москве.

Лаврентия встретил её нерадушно. В первый же вечер пропал телефонный сигнал, а утром оказалось, что местная библиотека сгорела – старая, деревянная, ещё с довоенных времён. Местные сказали: «Знак», и больше не комментировали. Ольга списала всё на суеверия.

Но теперь дни начинали странно сдвигаться. Сначала она чувствовала лёгкую усталость по утрам, как будто не спала вовсе. Потом – дежавю: ученики задают одни и те же вопросы, собаки бегают по одному и тому же маршруту, чайник в учительской закипает ровно в тот момент, когда она смотрит в окно.

Однажды, прогуливаясь вдоль берега, она увидела вдалеке чью-то фигуру – пожилой человек в меховом капюшоне стоял на краю обрыва, как будто прислушивался к ветру. Он держал в руке странный предмет, похожий на маленький бубен или зеркало.

Когда она попыталась подойти ближе – фигура исчезла. Просто растворилась в воздухе. А снег под её ногами на миг окрасился в бледно-голубой цвет.

Вернувшись домой, она открыла старую карту – подарок от ученика, увлечённого краеведением. И хотя её глаза упали на тонкую линию, обозначающую границу полушарий, она лишь на миг задержала взгляд – отметила про себя и отложила карту в сторону.

За окном начинался праздник – в посёлке отмечали День кита. На главной площадке уже готовили мантак – свежий китовый жир с мясной кожей, нарезанный крупными кубами и разложенный на деревянных досках. Мужчины в кухлянках и сапогах из нерпы аккуратно отделяли мясо от костей, не торопясь, как в обряде. Женщины натирали солью куски жира, складывали их в большие алюминиевые ёмкости, а рядом пели протяжные песни, в которых звучало нечто древнее. Дети бегали вокруг с кусочками сушёной кожи, жуя и смеясь, будто это была карамель. Чукчи и эскимосы, живущие здесь веками, сохраняли в этом празднике что-то упрямо живое, неуловимо важное.

Но рядом с этим оживлением были и другие, странные детали. На главной площади, под снежным флагштоком, годами не поднимался флаг – цепь, к которой его крепили, всегда рвалась, как будто отказывалась держать символ. А местная аптека продавала йод с пометкой “только до полнолуния”. Был в посёлке и один дом, где ни разу не задерживались новые жильцы – все съезжали через тринадцать дней.

С каждым днём Ольге всё чаще снились чужие сны. Она видела лица, которых не знала, слышала языки, которые не понимала, но ощущала, будто они всегда были частью её памяти. Иногда во сне она стояла на краю ледяного берега – том самом, где исчез старик с бубном – и чувствовала, как земля под ней дышит, как будто оттуда кто-то пытается выбраться наружу.

На празднике, обогреваясь у костра, она разговорилась с тремя женщинами. Они сидели рядом: девочка лет восьми в меховой шапке, молчаливая и внимательная; её мать, широкоплечая, с татуировкой в виде оленя на руке; и совсем старая женщина, закутанная в синий платок, с глазами, будто затуманенными инеем.

– Вам здесь нравится? – спросила взрослая, протягивая Ольге кружку с горячим отваром.

– Да… – Ольга колебалась. – Но мне иногда тревожно. Будто здесь время дышит по-другому. Или я сама начинаю видеть то, чего не было.

Старая женщина рассмеялась беззвучно, только плечи вздрогнули.

– Ты просто слушаешь, – сказала она. – А земля говорит не всем. Многие здесь живут годами – и не слышат ничего.

– Это плохо? – спросила Ольга.

– Это значит, ты здесь нужна, – добавила девочка, не отрывая взгляда от огня.

Ольга ничего не ответила сразу. Она вдыхала запах дыма, рыбы и снега, чувствуя, как тепло костра словно проникает глубже кожи – в самое сердце её растерянности.

– Вы тоже слышите это? – тихо спросила она. – Иногда мне кажется, что воздух шепчет. Или что в снежных вихрях кто-то ходит, наблюдает. Мне тревожно, и… я не знаю, с кем это обсуждать.

Взрослая женщина молча кивнула. Девочка прижалась к её боку, будто почувствовала, что вопрос – не совсем взрослый.

– У каждого место звучит по-своему, – наконец сказала женщина. – Некоторые слышат, как течёт вода. Другие – как ветер повторяет старые слова. А ты, может, слышишь память. Чужую, свою – тут сложно разобрать.

Старая подняла глаза и добавила:

– Люди привыкли думать, что всё начинается с них. Но земля – старая. Она помнит много. Если ты слышишь – не бойся. Просто не спорь с ней. Она не враг.

– Она иногда страшная, – прошептала Ольга.

– Только если ты прячешься. Но ты – не из таких. Ты пришла открытая. Потому она и шепчет тебе. Это редко бывает.

Ольга опустила взгляд. Ей казалось, что слова женщины не объясняют, но утешают. Не проясняют, но делают её тревогу допустимой.

– А сны? – спросила она. – Я вижу сны чужими глазами. Иногда – мужчин, иногда – детей. Как будто я живу не одной жизнью.

Девочка вдруг заговорила:

– Я тоже так вижу. Особенно когда северное сияние висит низко. Это просто перекрёстки. Иногда души проходят мимо. Главное – не пугать их.

Ольга посмотрела на неё с удивлением. Маленькая, хрупкая – а говорит так, будто знает больше.

– Я не уверена, что останусь, – призналась Ольга. – Мне иногда кажется, что здесь не моё место.

– Так всегда кажется вначале, – прошептала старая. – Но земля сама решает, кто ей нужен.

Ольга ничего больше не сказала. Только кивнула. Но, задержав взгляд на лицах трёх женщин, вдруг ощутила лёгкий укол недоумения. Что-то в них было слишком схожее – линия подбородка, форма глаз, изгиб губ.

– Простите… – начала она нерешительно. – Вы родственницы, да?

– Да, – ответила взрослая. – Мать, дочь и бабушка. А почему вы спрашиваете?

– Просто… вы так похожи. Будто вовсе нет других корней. Ни одного признака, скажем, от отцов. Или это только мне так кажется?

Девочка усмехнулась.

– Мы похожи, потому что время у нас одно, – сказала она так, будто это объясняло всё.

– Отцы были, – мягко сказала взрослая. – Просто они были… временные. А мы – оставшиеся.

Старая посмотрела прямо на Ольгу. В её взгляде не было осуждения – лишь усталость и принятие.

– Когда место сильно, оно берёт к себе тех, кто с ним связан. И делает их похожими. Мы – не кости, мы – эхо. Эхо всегда похоже само на себя.

Ольга не знала, что ответить. Внутри вновь всколыхнулась тревога, но уже иного рода. Не как страх, а как ожидание раскрытия тайны, к которой она уже прикасалась.

– Вы странные, – сказала она наконец. – И мне это почему-то… не мешает.

– Потому что ты – тоже, – прошептала девочка.

И в этот момент Ольга поняла: она уже не просто гость. Она – часть этой странной симметрии, частью которой быть страшно, но невозможно отказаться.

Она попрощалась с женщинами, поблагодарила за отвар и разговор, и, немного растерянная, отошла от костра. Праздник вокруг разгорался: взрослые распевали протяжные охотничьи песни, мальчишки в меховых торбасах бросали снежки в жестяной таз, а из-за торговой палатки, где угощали ухой и олениной, раздавался гогот.

Ольга отошла к краю площади, где ветер был крепче, а шум стихал. В небе переливались ленты света, как будто сама ночь расчесывала волосы. Она стояла молча, пока рядом не оказался мужчина – невысокий, в старом бушлате и с густыми бровями, за которыми скрывался взгляд внимательный, но без давления.

– Учительница, да? – спросил он, протягивая ей чашку с дымящимся чаем.

– Да. А вы?.. – Ольга пригляделась. Узнала. Он приводил в школу мальчика – племянника, если не ошибается.

– Алексей. Живу тут. Раньше на рации работал. Сейчас – так, по местному.

Они пошли вдоль ряда деревянных скамеек. Позади остался гул праздника, впереди – снежная равнина, уходящая к морю.

– Вы с ними говорили. С бабкой, с её дочкой и малой. Долго сидели.

– Да. Очень необычные. Но добрые. Почему вы спрашиваете?

Алексей притормозил шаг.

– Не то чтобы плохо. Просто… знаете, у нас здесь все их знают. Не боятся – но держатся в стороне.

– Почему?

– Есть вещи, которые не объяснишь. Они… будто скользят по грани. Как будто стоят не совсем здесь. Ни временем, ни телом. И говорят странно. Порой предсказывают, не называя слов.

– Мистика?

– Нет. Не совсем. Не мистика, а… как будто они другой частью реальности живут. Или той, что рядом с этой. Понимаете?

Ольга кивнула. Её не удивляли слова Алексея. Наоборот, в них было нечто успокаивающее – совпадающее с её внутренними ощущениями.

– Вы боитесь их? – спросила она.

– Нет. Но обхожу. Как трещину во льду – знаешь, что крепко, но всё равно не наступаешь. Бывали случаи… Когда человек после разговора с ними менялся. Не с ума сходил – нет. Но как будто становился не тот. Отстранённый.

Они остановились. Алексей посмотрел в небо, на медленно плывущие световые дуги.

– А вы, Ольга, не похожи на туристку. Задержитесь здесь надолго?

– Не знаю. Иногда мне кажется, я уже осталась. Хотя сама ещё не решила.

– Тогда просто помните. Здесь многое – не сразу видно. Оно сначала присматривается. И если уж увидело – назад дороги нет.

Они ещё немного помолчали, слушая, как ветер поёт в линиях электропередач.

– Спасибо за чай, – тихо сказала Ольга.

Алексей кивнул и пошёл прочь, оставив за собой следы, которые ветер сразу же начал заметать. Она смотрела ему вслед и ощущала: разговор был предупреждением. Не угрожающим, но очень древним. Как ритуал перед первым шагом в незнакомую зону.

И тут за её спиной раздался возглас: «Пошли! Потащили!» – и люди, сдвигаясь плотной массой, направились к побережью. Начиналась главная часть праздника – разделка кита. У кромки льда лежал гигантский тёмно-серый силуэт, замерзший и будто выточенный из графита. Воздух наполнился свежим, чуть сладковатым, маслянистым запахом мяса и солёной крови.

На берегу собрались почти все – старики с посохами, подростки с ножами и перчатками, женщины с ведрами, дети, сидящие на ящиках и наблюдающие с благоговением. Кит лежал на боку, как покорённый бог. Люди подходили к нему медленно, с уважением.

Алексей снова оказался рядом.

– Пойдём, покажу, – сказал он и жестом подозвал её за собой.

Они подошли ближе. Слышалось чавканье снега, хлопки мокрой шкуры, тихие приказы.

– Сейчас будут отделять спинной жир, – объяснял Алексей. – Это делают старшие. У них рука уже знает, где резать. Кожу сначала крест-накрест, потом слой за слоем. Нельзя торопиться – это как ритуал.

В центре группы мужчина с седыми бровями и лицом, порезанным ветром и временем, взял длинный нож и врезал по шкуре. Сухо треснул жир, и медленно, как разрезанная ткань, кит начал открываться. Появилось мясо – густо-красное, с прожилками, переливающееся на солнце как рыба.

– Видишь? – Алексей кивнул. – Не как у кита должно быть. Это больше на нерку похоже. Плотное, волокнистое. А жир – будто маслянистей обычного. Раньше бы такое увидели – испугались бы. Сейчас? Пожмут плечами, съедят.

– Почему так? – спросила Ольга, не отводя взгляда от тела.

– А что тут поймёшь. Кто-то говорит, что китов стало меньше. Кто-то – что они не те. А может, они уже давно не наши. Переходят из других мест. Или из других времён. Ты не смотри так – это здесь привычное.

Женщина в бордовой парке мимоходом обратилась к ним:

– Ай, не нравится – не ешь. Мы-то привыкли. Главное – не болеть потом.

– Вот-вот, – усмехнулся Алексей. – У нас, если сыт и не заболел – считай, день удался.

Рядом мальчишка поднял кусок кожи на верёвке и, показав друзьям, воскликнул:

– Глянь, как будто лицо в нём! – и рассмеялся.

Алексей посмотрел на Ольгу.

– Это тут тоже бывает. Иногда в мясе будто лица, будто глаза. Но мы не лезем с расспросами. Знаешь, как говорят? Если что-то похоже на глаз – просто не смотри в ответ.

Ольга почувствовала, как мороз ползёт по шее под воротник. Но рядом шумели люди, звучали песни, кто-то уже варил бульон в большом чане над костром. Жизнь продолжалась.

– Чукотка – она такая, – повторил Алексей, глядя на солнце, низко висящее над ледяной водой. – Показывает не то, что ждёшь. И питается не тем, что даёшь. Тут всё немного иначе. Даже кит может оказаться не совсем китом.

К вечеру все были сыты. Мантак ели с рыбой, с чаем, кто-то даже с лепёшками. Смех звучал громче, голоса стали свободнее. Люди сидели прямо на ящиках, мешках, земле, опираясь на друг друга плечами.

Закончив трапезу, несколько стариков встали. Один из них поднял руку, и всё стихло. Он сказал всего пару слов – по-чукотски, протяжно, почти напевно. Остальные кивнули и молча повернулись к морю. Люди опустили головы, кто-то прошептал молитву, кто-то просто смотрел на лёд.

– Это… благодарность? – спросила Ольга, когда всё закончилось.

Алексей кивнул.

– Да. Благодарим кита. Не как мясо, а как духа. Он отдал себя, чтобы мы прожили ещё одну зиму. Это важно.

Он замолчал на миг, а потом добавил:

– Тут жить тяжело. Ветры, тьма, изоляция. Если бы здесь было как в Краснодаре, может, и не пришлось бы убивать кита. И не все, между прочим, это любят. Просто без этого – нельзя. Кто-то уезжает, потому что не может больше смотреть в глаза живому и знать, что завтра оно – на столе. Но и остаться – тоже выбор.

Ольга смотрела на его лицо, на усталые глаза, на лёгкую щетину, в которой застрял иней. В этих словах было что-то большое, старое, сильное.

– Спасибо, что объяснили, – прошептала она.

– Не за что. Просто будь рядом. Не нужно понимать сразу. Оно само в тебя впитается, как холод – тихо, но навсегда.

Ночь надвигалась, и костры на берегу начали угасать. Люди расходились по домам – кто-то с ведрами, кто-то с промасленными мешками, кто-то просто с полными карманами сушёной кожи. Алексей пригласил Ольгу пройтись вдоль стоянки, где упряжки уже были запряжены, а собаки лениво зевали в тени.

– Видишь, как живут? – он показал на группу чумов – брезентовые и меховые укрытия, у каждого своя печка, своя линия костра. – Это эскимосы. Вон там – чукчи. Разные традиции, разная речь, даже подходы к охоте не совпадают. Могут спорить, даже враждовать. Но когда приходит кит – или беда – стоят рядом.

– Почему?

– Потому что тут поодиночке нельзя. Никак. Ты либо вместе – либо мёрзнешь.

Они прошли дальше, мимо нар с сушёной рыбой, подвешенных мехов, и шкур, натянутых для просушки.

– Охотиться начинают с детства. Мальчик, как только ходить научился – уже с отцом идёт на первую рыбу. Потом – гарпун, лодка, тюлень. Потом – кит. Учат всему. Но не просто как ремеслу – как искусству выживания. Потому что тут нет «на всякий случай». Тут каждый случай – последний, если ошибёшься.

– И девочек учат?

– Конечно. Не все на охоту, но готовить, выделывать шкуры, сохранять жир, строить чумы, готовить мантак, лечить – всё это умеют. Иначе – никак.

Они остановились у последнего костра, где несколько женщин, в том числе бабушка в синем платке, сушили верёвки, вытянутые из китовой кожи.

– У нас говорят: если ребёнок не умеет ловить, резать, сушить и делить – это не ребёнок, а гость. А гость – это роскошь. А у нас её нет.

Ольга присела на корточки рядом с костром. Женщина в синем платке не посмотрела на неё, но протянула тонкую полоску мяса.

– Попробуй. Это хребет. Самое сладкое место.

Ольга взяла, попробовала. Солоновато, упруго, почти не пахло – но вкус был глубоким, плотным.

Алексей стоял рядом, глядя на неё.

– Видишь? Здесь еда – это не только еда. Это – жизнь. Это – память. Это – долг. Если ты берёшь у природы – ты должна знать, что дала взамен.

Она кивнула, не отвечая. В груди разливалось чувство чуждое и знакомое одновременно. Не жалость, не удивление. А какое-то признание. Молчаливое.

– Поэтому и благодарим, – сказал Алексей. – Потому что если бы можно было без этого – не тронули бы кита. Но мы не выбираем. Мы просто живём. И делаем, что можем.

Ветер донёс запах льда. Ольга закрыла глаза.

Холод – как обещание. Как знание, что всё здесь настоящее. Невыносимое – но настоящее.

Когда Ольга возвращалась домой, улицы уже опустели. Ветер носил снежную пыль меж домов на сваях, и только редкие окна светились жёлтым – в них варили чай, зашивали одежду, грели руки. Её дорога пролегала вдоль обледенелой тропы, мимо пустой остановки и щитового склада, из-под двери которого лился слабый свет.

С каждым шагом мысли путались. Ощущение тёплого костра и разговора с Алексеем растворялось в темноте. Было в этом возвращении что-то одинокое. Дом ждал её не с радостью, а с терпением.

Её квартира находилась на втором этаже старого дома. Внутри было тепло – котёл работал исправно, и полы были покрыты старым линолеумом с тёплым ковром. Но сама квартира вызывала двоякое ощущение: уютная, но замкнутая. Пахло сухим деревом и немного сыростью. Стены были выкрашены в бледно-зелёный цвет, выцветший от северного света. Мебель – простая, из фанеры, с облупленными краями.

Она прошла на кухню и заварила чай. Потом, с чашкой в руке, подошла к окну. Вид оттуда открывался прямо на залив. Лёд, подсвеченный луной, тянулся к горизонту, будто белое поле, где не кончается ни звук, ни свет. Иногда по нему шли огни – от упряжек или одиночных снегоходов. А чаще – просто пустота.

Этот вид каждый вечер пробуждал в ней противоположные чувства. Он был великолепен: необъятный, чистый, как молитва. Но и пугающий. В нём чувствовалась тишина, способная сдвинуть разум, заставить услышать нечто, чего не должно быть.

Она долго стояла у окна, не чувствуя, как остывает чай. Потом вернулась к столу, достала блокнот и написала одну строчку: “Здесь всё настоящее. Но и я – тоже.”

После этого выключила свет. И комната вновь осталась один на один с северной ночью.

Глава 2: Место, которого нет

Первый снег июля выпал ночью. Он не задержался – растаял к утру, оставив после себя ледяную корку на окнах и серое, как грифель, небо. Ольга, проснувшись рано, взглянула на залив и почувствовала, что день будет странным. И он действительно начался с неожиданного звонка в дверь.

На пороге стоял Алексей. На нём была промасленная куртка и походный рюкзак.

– Собирайся, – сказал он, не дожидаясь приглашения. – Хочешь увидеть, что у нас здесь по-настоящему странное?

Ольга нахмурилась.

– Алексей, я не понимаю, что происходит. У меня ощущение, что всё вокруг сдвинулось на полшага – как будто я не в реальности, а в её отражении. Ты специально так говоришь, загадками?

Он мягко усмехнулся, глядя на неё почти с жалостью:

– Потому что я сам до конца не понимаю. Здесь нельзя объяснить словами – это надо увидеть. Пойти и постоять на краю. Тогда всё само… или почти всё. Но только если ты готова не получить ответа сразу.

Ольга смотрела на него, чувствуя, как внутри поднимается двойственное ощущение. Алексей, обычно прямой и практичный, сейчас говорил почти как пророк. В его голосе было что-то, что настораживало. Казалось, он знал больше, чем говорил, и это знание тяготило его.