- -

- 100%

- +

Daraus folgt einigermassen zwingend: Das Bildungssystem – eigentlich angefangen mit dem Kindergarten – muss diese Grundfähigkeiten des Bewusstseins schulen: Aufmerksamkeit, Präsenz, Verweilenkönnen, Imagination und Vorstellungskraft, Wählenkönnen und innerliches Dranbleiben. Dies fasse ich als Gegenpol zu unserer allgemein verbreiteten Kultur der Zerstreuung unter dem Begriff der «Kultur» oder «Kultivierung des Bewusstseins».

Die Kultur der Zerstreuung zeigt sich aber in einer weiteren, für das menschliche Bewusstsein fatalen Facette: Durch die hohe Anforderung der Informationsfülle, die auf uns hereinströmt, scheint immer mehr in immer kürzerer Zeit zu bewältigen zu sein. Waren früher etwa Nachrichten im Fernsehen gesprochene Texte der Information mit Bildausschnitten illustriert, sieht man heute nicht selten Bilder, die mit Texten von davon unabhängigen Meldungen als «Nachrichtenticker» unterlegt sind, und womöglich noch den Verlauf der Aktienkurse in einem dritten Fenster. Implizit werden wir durch diese und andere Situationen – Lautsprecherbotschaften oder Radiomusik im Einkaufszentrum, Fernsehen und Radio als Hintergrund in allen möglichen Situationen – dazu aufgefordert, unsere Aufmerksamkeit aufzuteilen. Das ist unter dem Titel «Multitasking» sogar mittlerweile populär. Wir denken, weil wir Maschinen entwickelt haben, die das anscheinend können, müssten wir das auch tun. Allerdings vergessen wir dabei: Die von uns entwickelten Computer können gar nicht wirklich Multitasking betreiben, genauso wenig wie wir. Vielmehr handelt es sich dabei um ein «Multiswitching», also ein schnelles Hin- und Herspringen zwischen unterschiedlichen Prozessen. Einen Computerprozessor kann man so programmieren, dass er partitioniert wird und in jeder dieser Partitionen unterschiedliche Prozesse laufen, auf die der Hauptprozessor dann in so raschem Wechsel zugreift, dass es für uns den Anschein der Parallelität hat. Auch unser Bewusstsein kann nicht mehrere bewusste Prozesse parallel ausführen. Vielmehr muss unser kognitives System von einem zum anderen Prozess springen und währenddessen den vorherigen anhalten und im Arbeitsgedächtnis bewahren, um darauf zurückkommen zu können. Das ist insgesamt aufwendiger und dauert länger, als wenn die Prozesse nacheinander ablaufen würden. Die kognitive Psychologie kennt das unter dem Titel «switching costs», die Kosten des Umschaltens (American Psychological Association, 2006; Rubinstein, Meyer, & Evans, 2001). Wir kennen das aus unserer Alltagserfahrung: Wir können, wenn wir eine Handlung sehr gut gelernt haben, so dass sie automatisch ablaufen kann – sog. überlernte Tätigkeiten wie Autofahren, Radfahren, Gehen – durchaus gehen, Autofahren, Radfahren und dabei mit jemandem eine sinnvolle Unterhaltung führen. Aber sobald der Weg anspruchsvoll wird, etwa im Gebirge, oder potenziell gefährliche Situationen auf der Strasse auftauchen, erlischt das Gespräch, weil wir uns voll auf die Situation konzentrieren müssen. Desgleichen merken wir oft, dass uns Information entgeht, wenn wir beispielsweise während eines Gesprächs in Gedanken abschweifen oder de facto uns einer anderen Informationsquelle zuwenden, z. B. rasch nach einer E-Mail schauen.

Unser Alltagsleben macht derartige Ablenkungen, Reizüberflutungen und Zerstreuungen zum Normalzustand; wir haben uns so daran gewöhnt, dass uns die Absurdität vieler Situationen gar nicht mehr auffällt. Aus Sicht unseres Bewusstseins und unserer menschlichen Fähigkeiten ist diese Situation fatal. Sie führt nämlich nicht nur dazu, dass die Endergebnisse anfälliger für Fehler werden – denken wir etwa an jenes Zugunglück in Bayern vor nicht allzu langer Zeit, das deshalb geschah, weil der zuständige Fahrdienstleiter im Stellwerk gerade mit einem Computerspiel beschäftigt war und einige Hinweise übersehen hatte –, sondern auch dazu, dass wir ineffizienter werden, ausgelaugter und unzufriedener mit unserem Leben.

Wo, wenn nicht im Bildungssystem, sollen unsere Kinder und Jugendlichen lernen, mit dieser Situation umzugehen und ihre Bewusstseinsressourcen so einzusetzen, dass sie im Alltagsleben effizient und glücklich werden? Das gehört für mich zu einer Kultivierung des Bewusstseins.

Die Überbetonung des Narrativ-Sequenziellen und der Verlust der Imagination

Der englische Autor, Psychiater und ehemalige Oxforder Gelehrte Iain McGilchrist hat unlängst in einem monumentalen Zugriff eine für unser Thema wichtige kulturhistorische Entwicklung deutlich gemacht: Unsere gesamte moderne westliche Kultur kann gesehen werden als dominiert durch einen ganz bestimmten intellektuellen Stil, der die sequenzielllogische, algorithmische und narrative Deutung der Welt begünstigt und der auch der Arbeitsweise unserer Computer zugrunde liegt (McGilchrist, 2009). Es ist dies der kognitive Stil der dominanten Hemisphäre in unserem Gehirn, bei Rechtshändern ist es die linke. Denn nur sie ermöglicht es, uns sprachlich-begrifflich zu äussern, logisch zu analysieren, kausale Zuordnungen zu treffen und Dingen Prädikate zuzuschreiben. Eigentlich, so McGilchrists These, ist aber die rechte Hemisphäre, die viel stärker in Bildern operiert, netzwerkartig Sinnstrukturen und Muster verknüpft und erkennt, die für unser Leben und für ein glückliches Erfahren wichtigere. Denn in ihr erfolgt die Verknüpfung unserer biografischen Erfahrung – unseres Selbstgefühls, unseres nicht notwendigerweise explizierbaren Wissensfundus, unserer Lebenserfahrung – mit momentanen Anforderungen. Weil sie keine sprachlich-präzisen Äusserungen treffen kann, sondern eben durch Bilder und Gefühlstönung operiert, darum benötigt sie die linke Hemisphäre, gleichsam als Exekutive. Allerdings ist die rechte Hemisphäre eigentlich die zentralere Instanz. McGilchrist liest unsere Kulturgeschichte als eine heimliche Übernahme nicht nur der Ausführungs- sondern auch der Definitionsmacht durch die an sich nachgeordnete linke Hemisphäre. Daher auch der Titel des Buches von McGilchrist, «Der Herr und sein Gesandter – The Master and his Emissary». Bildhaft wird die Geschichte illustriert durch jene orientalische Erzählung von einem König, der gerne gutes Essen hatte und daher einen guten Koch beschäftigte. Als er seinen Koch für seine gute Arbeit belobigen wollte, fragte er ihn, ob er ihm einen Gefallen tun könne. Der Koch erbat sich als Gunst, für einen Tag König sein zu können. Das bewilligte der König gern. Als der Koch nun für einen Tag König wurde, setzte er als Erstes den eigentlichen König ab, liess ihn köpfen und machte sich selbst zum König.

Diese Geschichte illustriert das Drama unserer Kultur, in der sich allmählich immer mehr der Diener als Herr aufspielt: Der logisch-sprachlich-sequenzielle Verarbeitungsmodus lässt uns glauben, er sei die einzige und beste Art, die Welt – rational und wissenschaftlich – zu betrachten. Die narrativ-sprachliche Vorgehensweise legt uns nahe, dass die Geschichten, die wir über uns selbst erzählen und die wir explizit erzeugen können, die (einzig) wahren Geschichten über uns selbst und die Welt seien. Darüber vergessen wir nicht selten: Die Welt ist mehr als das, was wir logisch-analytisch von ihr begreifen, und wir sind mehr als die expliziten Geschichten, die wir von uns wissen und über uns erzählen können. Diese Dichotomie zwischen den beiden Verarbeitungsmodi zeigt sich phänomenologisch häufig in einem Konflikt zwischen «Kopf» und «Bauch» oder «Herz», und unsere Erfahrung lehrt uns, dass es nicht immer weise ist, den «Kopf» über das «Herz» zu stellen. Häufig äussert sich im Bauchgefühl unsere schlecht explizierbare Erfahrung, die eben nicht leicht verbalisierbar ist, sondern sich im Gefühl oder in Bildern zeigt. Sie ist eine äusserst wichtige Ressource in Alltagssituationen – ob es jetzt so einfache Dinge sind wie unser Geschmack oder ob es komplexe Fragen sind wie welcher Beruf oder Partner zu uns passt. Wie lernen unsere Kinder und Jugendlichen heute, Zugriff auf diese Ressource zu üben und sie zu nutzen?

Neurophysiologisch wären alle kreativen und musischen Aktivitäten dazu angetan, die Aktivität der rechten Hemisphäre zu fördern. Sie finden immer weniger Raum in Schule und Alltag. Stattdessen befördern die Geschichten in Worten und Bildern – Fernsehen, Facebook, Computerbilder – die Aktivitäten unserer narrativen Seite. Das führt in den Zeiten, in denen unser Geist nicht mit externer Aufmerksamkeit beschäftigt ist, dazu, dass wir intern in diesen Geschichtenerzählmodus abdriften. Wir kennen das als Tagträumen – englisch «mind wandering» – und das innere Ausbuchstabieren von vorgestellten Inhalten (Smallwood & Schooler, 2006). Dabei ist das sogenannte «default mode network» aktiv, ein Netzwerk von Gehirnzentren, die für diesen Ruhezustand zuständig sind (Raichle, 2006; Raichle & al., 2001). Aus dieser Aktivität ergibt sich auch der «innere Lärm», den wir kennen, wenn einmal nichts passiert und wir uns einfach still hinsetzen und für einen Moment die Augen schliessen. Meistens erleben wir dann eben nicht Stille, sondern innere Unruhe und Lärm. Es gibt für unseren Zusammenhang zwei interessante Befunde aus der Gehirnforschung: Menschen, die später an Demenz erkranken, haben in jüngeren Jahren eine höhere Aktivität dieses Ruhe-Netzwerks (Roberson & Mucke, 2006; Ystad et al., 2011). Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass eine Überlast dieser Aktivität nicht gesund für uns ist. Menschen, die regelmässig Meditation betreiben, weisen eher eine niedrigere Basisaktivität dieses Netzwerks auf (Wells et al., 2013). Darin dürfte sich neurophysiologisch die grössere innere Ruhe spiegeln, die phänomenologisch zu beobachten ist, wenn man sich mit einer derartigen inneren Praxis beschäftigt. Hingegen macht Tagträumen tendenziell nicht nur unglücklich, sondern auch fehleranfälliger (Smallwood, Mrazek, & Schooler, 2011).

Unabhängig von McGilchrist hat vor einiger Zeit der deutsche Psychologe Julius Kuhl ein sehr ähnliches Modell entwickelt, gestützt auf einen monumentalen Überblick über die psychologische und neurowissenschaftliche Literatur. Auch hier spielt die Komplementarität zwischen zwei unterschiedlichen Bearbeitungsmodi, dem sequenziell-analytischen, sprachlich-bewussten und dem parallel-synthetischen, gefühlsbetonten und tendenziell unbewussten eine zentrale Rolle (Kuhl, 2000, 2001). Wir sehen daran: Dies ist nicht einfach ein beliebiger Befund, sondern wichtig für das Verständnis menschlicher Psychologie.

Kultur und Kultivierung des Geistes

Damit sind wir bei den praktischen Möglichkeiten: Kultur oder Kultivierung des Geistes scheint mir aus diesen Gründen die notwendige pädagogische und kulturelle Antwort auf die Fragen zu sein, die unsere momentanen Anforderungen an uns stellen. Weil die Belastungen unseres kognitiven Systems dermassen zunehmen, müssen wir auch pädagogisch und kulturell Massnahmen entwickeln, um uns innerlich gesund zu erhalten. Kultivierung des Bewusstseins wäre eine solche mögliche Antwort. Mit dem Begriff «Kultivierung», der sich vom lateinischen «colere – bebauen, bepflanzen, hegen» ableitet, ist das Bild des Gärtnerns verbunden. Der Gärtner weiss, was auf einem Boden gut wächst. Er sät, pflanzt, giesst, hegt, düngt und jätet, um das wachsen zu lassen, was er gedeihen sehen will, und das zu verdrängen, was diesem Gedeihen hinderlich ist. Insofern ist Kultivierung des Bewusstseins ein wesentlich weiterer Begriff als nur das Einführen einer neuen Methode. Es ist eine Haltung, zu der viele Methoden gehören.

Achtsamkeit und Sammlung

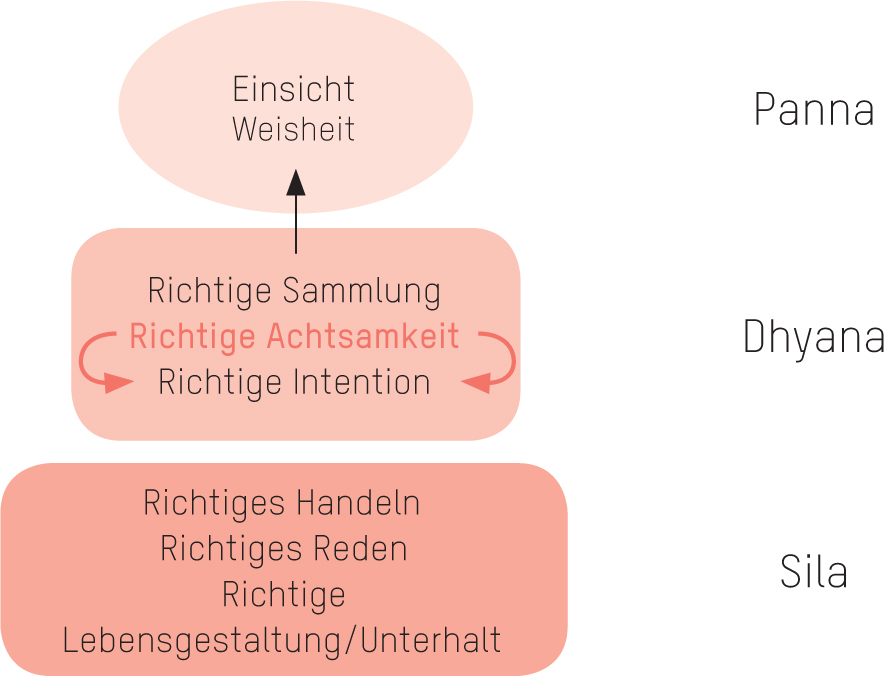

Vielleicht die wichtigste Methode, vergleichbar dem regelmässigen Bewässern, ist die Methode der täglichen Sammlung und Reinigung des Geistes. Das wird derzeit gerne unter dem Titel «Achtsamkeit» geführt. Um dies besser verstehen zu können, ist es nützlich, diesen Begriff von seinem Ursprung her zu sehen. Der Begriff «Achtsamkeit» ist eine – vermutlich unzulängliche – Übersetzung des Pali-Begriffes «sati». Dieser meint das volle Gegenwärtigsein und ein gutes Sicherinnern an diese Gegenwart. Achtsamkeit ist Teil der dreigliedrigen Kultur des Bewusstseins (Abb. 1). «Kultur des Bewusstseins» ist eine Übertragung des pali-Wortes «dhyana», das von den Indologen des 18. Jahrhunderts mit «Meditation» übersetzt wurde, weil dies der Begriff war, der in ihrem Erfahrungshorizont dem ursprünglichen Bedeutungsgehalt von «dhyana», der Kultivierung des Bewusstseins, am nächsten kam. Damit bezogen sie sich auf die alte Mönchstradition, in der die «meditatio» eine Stufe unter mehreren war, die den inneren mystischen Weg beschrieb. Meditation ist dabei eher das wiederholte Mit-sich-Herumtragen eines Bibelwortes, das dann geistig analysiert, aber auch «verkostet» wird, wie sich Ignatius von Loyola auszudrücken pflegte (Loyola, 1967). Aber «dhyana» ist mehr als das. Zu dieser Geisteskultur gehört neben Achtsamkeit auch noch die Sammlung – «samadhi». Dies ist die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit für längere Zeit auf einen Inhalt zu konzentrieren. Das dritte Element ist die richtige Intention, also das Kultivieren von Wohlwollen und Offenheit. Diese drei Elemente, Sammlung, Achtsamkeit und Intention, machen die zentralen Glieder der Kultivierung des Geistes aus. Sie setzen «sila», den ethischen Lebensvollzug, voraus, der aus rechter Rede, rechtem Lebensunterhalt und rechter Handlung besteht. Übt man den Geist regelmässig, entstehen daraus die beiden letzten Elemente: Einsicht und Weisheit. Interessanterweise sind Einsicht und Weisheit nicht direkt ansteuerbar und erzeugbar, da sie eher so etwas wie integrierte Fähigkeiten des Geistes sind, die entstehen, wenn der Geist ausreichend kultiviert ist (Buchheld & Walach, 2004). Man kann sie genauso wenig «machen», wie man die Schönheit oder das Blühen eines Gartens erzeugen kann. Man muss den Garten kultivieren. Dann entstehen Schönheit, Blüte und Frucht von selbst.

Abbildung 1: Dhyana – Kultur des Bewusstseins – im Kontext des 8-fachen Pfades

Intention, Achtsamkeit und Sammlung bedingen sich gegenseitig. Achtsamkeit, also die Fähigkeit, mit allen unseren Sinnen und Prozessen im Augenblick gegenwärtig zu sein, setzt die Fähigkeit zur Sammlung voraus. Umgekehrt erleichtert Achtsamkeit als Haltung die Fähigkeit, sich zu sammeln. All das ist aber wertlos und kann auch in eine destruktive Richtung gelenkt werden, wenn die richtige Intention fehlt.

Sammlung und Achtsamkeit

Sammlung könnten wir als die grundlegende Fähigkeit ansprechen. Daher ist die basale Übung jeder geistigen Kultivierung, ob sie aus buddhistischen oder anderen Kontexten kommt, die Fähigkeit, zu fokussieren. Die grundlegende Übung dazu ist das Achten auf den Atem, entweder als Betrachten der Aus- und Einatemzüge, indem man die körperlichen Prozesse beobachtet, das Heben und Senken des Bauchraumes, die Sensationen im Körper oder an der Nase, oder indem man das Atmen selbst zählt, z. B. von 1 bis 10, und dabei die Atemzüge beobachtet. Dies läuft gemeinhin als «Atemachtsamkeit». Die Übung besteht nicht im Gelingen dieses Beobachtens, sondern im kontinuierlichen Zurückkehren der Aufmerksamkeit zum Atem, sobald sie abschweift und man sich bei diesem Abschweifen ertappt.

Andere Möglichkeiten bestehen in der Körperachtsamkeit, indem man aufmerksam durch den Körper geht, dabei Körperstrukturen, Muskelspannungen, Schmerzen etc. wahrnimmt und benennt. Auch andere Körperübungen, wie Yoga-Übungen, Chigong oder Tai-Chi-Übungen, Eutonie bieten die Möglichkeit, die Sammlung zu üben und zu vertiefen, wenn sie in dieser Haltung der neugierigen gegenwärtigen Aufmerksamkeit gemacht werden. Die Gefahr bei Körperübungen ist allerdings immer die, dass unser instrumentell-analytischer Geist übernimmt und die Übung zu einem inneren Wettbewerb gegen sich selbst umgestaltet: noch weiter, noch schneller, noch fester, noch mehr … Genau dieser Haltung aber soll durch einfaches Beobachten, Geschehenlassen und neugieriges Teilhaben Einhalt geboten werden.

Die Schulung der Sammlung ist die Voraussetzung für Achtsamkeit bei allen möglichen Handlungen im Alltag. Alles, sogar das Hetzen, kann man achtsam oder unachtsam tun. Wenn wir etwa achtsam hetzen, bemerken wir die aufkeimende Angst oder Panik, die mit der Sorge, etwas zu verpassen – den Termin, den Zug, die Verabredung –, verbunden ist; wir bemerken die körperliche Spannung, die Gedanken der inneren Schuldzuweisung («immer das gleiche, ich bin so doof, wieder nicht rechtzeitig losgegangen…»). Wenn wir das oft genug achtsam tun, werden wir vermutlich irgendwann etwas unternehmen, um diesem unangenehmen Zustand nicht mehr so ausgeliefert zu sein. Aber man kann auch ganz einfache Dinge des Alltags vollziehen und dabei Achtsamkeit üben: die Wohnung säubern, Geschirr spülen, auf eine Bahn warten, von A nach B gehen. Wir können dabei Achtsamkeit üben, indem wir einfach komplett in dem sind, was wir tun. Wir werden dann erstaunliche Wahrnehmungen und Entdeckungen machen.

Häufig hört man, dies alles seien ja östliche, buddhistisch-religiöse Konzepte, die in einem westlichen, vor allem säkularen Schulkontext nichts verloren hätten. Das halte ich für eine zwar verständliche, aber falsche Wahrnehmung. Achtsamkeit und Sammlung sind menschlichpsychologische Fähigkeiten. Die buddhistische Psychologie hat sich vielleicht als erste und am systematischsten damit auseinandergesetzt. Dass es sich dabei nicht um ein exklusiv östlich-buddhistisch religiöses Konzept handelt, können wir etwa an einem mystischen Text des Mittelalters sehen. Er stammt vom Kartäusermystiker Hugo de Balma, den ich vor einer Weile übersetzt und mit einer historischen Einleitung versehen neu editiert habe. Dieser unbekannte Autor, der alle mystischen Autoren nach ihm – Meister Eckhart, die spanische Mystik, die devotio moderna – nachhaltig beeinflusst hat, propagiert darin einen Aufstiegsweg zu Gott ohne Denken und ohne kognitive Regungen. In einer scholastischen Disputation antwortet er auf vermeintliche Gegenargumente. Eines davon lautet: «Was soll ich denn tun, wenn ich nicht an Gott und die Engel denken soll?» Hugo de Balma antwortet darauf: «Nicht denken, nur atmen – solum aspirabit, non cogitabit» (Hugo de Balma, 2017, V. 46).

Intention

Die richtige Intention ist etwas, was in jeder Ethik vorkommt. Die Ethik der christlichen Tradition legt sehr viel Wert darauf und kann sogar als Intentionsethik beschrieben werden. Denn nicht nur die Handlung an sich zählt, sondern die sie treibende Absicht. Auch in der buddhistischen Tradition ist die Absicht der Schlüssel. Sie wird hier sogar noch speziell geschult durch eigene Übungen, die aber in der Regel erst etwas später eingesetzt werden, weil sie voraussetzen, dass man die Aufmerksamkeit stabilisieren kann. Darunter fallen etwa Mitgefühlsbetrachtungen (Fredrickson, Cohn, Coffey, Peck, & Finkel, 2008; Kuyken et al., 2010; Trautwein, Naranjo, & Schmidt, 2016; Wallace & Shapiro, 2006). In der christlichen Tradition wären dazu äquivalent Fürbittgebete und die Übungen der Nächstenliebe, die oft als die sprichwörtliche «gute Tat» pro Tag verballhornt werden. Auch dieses Übungselement ist wichtig; ich lasse es hier etwas zu kurz kommen, weil ich die Voraussetzungen, Sammlung und Achtsamkeit, als Basis des Mitgefühls betonen will.

Kultivierung des Geistes als Bildungsaufgabe

Wissenschaftliche Belege

Meine These ist nun, dass wir die oben beschriebene Kultivierung des Geistes nicht als Privatangelegenheit sehen sollten, sondern als zentrale Bildungsaufgabe unserer Gesellschaft. Um gleich ein Missverständnis zu vermeiden: Dies ist keine krypto-buddhistische Missionierung, wie manchmal zu hören ist. Zwar stammen die basalen Konzepte aus der buddhistischen Psychologie, aber sie haben mit Religion wenig zu tun, sondern sprechen grundlegende psychologische Sachverhalte an. Das ist auch der Grund, weswegen die Achtsamkeitsthematik in den letzten 30 Jahren einen beispiellosen Siegeszug durch die medizinische und psychologische Wissenschaft angetreten hat. Seit Jon Kabat-Zinn vor beinahe 40 Jahren eine säkulare Form des Meditationstrainings für Patienten entwickelt hat, die als «mindfulness-based stress reduction» (MBSR) bekannt wurde (Kabat-Zinn, 1982), hat dieses Training sich weit verbreitet (Kabat-Zinn, 1998). Wir haben 2004 die erste Meta-Analyse publiziert und die Wirksamkeit dieses Trainings belegt (Grossman, Schmidt, Niemann, & Walach, 2004). Seither sind mehr als 120 Überblicksarbeiten zu unterschiedlichen Bereichen der Wirksamkeit und Anwendung von MBSR publiziert worden und sogar eine Meta-Meta-Analyse über diese Reviews, die unsere ursprünglichen Befunde bestätigt: MBSR ist eine wirksame Methode, um klinische Symptome wie Angst, Depression oder Stressbelastung zu reduzieren (Gotink et al., 2014). Dies hängt damit zusammen, dass sich in den angesprochenen Themen und Prozessen ganz allgemein unsere Psychologie ausdrückt, die für alle Menschen relevant ist, unabhängig von ihren religiösen Neigungen oder davon, ob sie überhaupt religiös sind. Denn Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, präsent zu sein, sind allgemein menschliche Ressourcen, und wenn wir sie schlecht nützen, geht es uns psychisch schlecht, egal ob wir Buddhisten, Atheisten, Muslime oder Christen sind (Lutz, Slagter, Dunne, & Davidson, 2008).

Achtsamkeitsbasierte Programme sind entwickelt worden, um den Rückfall in die Depression zu verhindern (Segal, Williams, & Teasdale, 2002). Sie sind mindestens so wirksam wie die Gabe von Medikamenten (Kuyken et al., 2016), und mittlerweile gibt es kaum ein Gebiet, angefangen bei Essstörungen über Gebären bis zu Kindererziehung, auf dem nicht achtsamkeitsbasierte Programme und Lehrgänge existieren. Wir haben vor Kurzem die Literatur gesichtet, die sich mit solchen Programmen für Schüler und Kinder beschäftigen. Wir konnten insgesamt 24 Studien aus dem pädagogischen Bereich in unsere Analyse einschliessen und fanden über alle Studien gemittelt eine signifikante Effektgrösse von g = 0.41 (Zenner, Herrnleben-Kurz, & Walach, 2014). Darin sind alle möglichen Erfolgsmasse enthalten, auch solche, die wenig Veränderung zeigen. Nimmt man nur diejenigen Masse, die die kognitiven Fähigkeiten bei Kindern abbilden, so findet man über alle Studien hinweg, die solche Masse verwendet haben, eine Effektgrösse von g = 0.80. Dies halten wir für eine beachtliche Grösse, zumal das Forschungsgebiet noch sehr jung ist und die Studien deshalb naturgemäss noch nicht ausgereift sind, oftmals unpassende Messverfahren verwendet haben und nicht dazu angelegt waren, endgültige Daten vorzulegen. Diese Meta-Analyse zeigt: Achtsamkeitstraining kann in den Schulkontext integriert werden und das kann hilfreich sein.

Wir haben auch versucht, ein Achtsamkeitsprogramm für die Grundschule zu entwickeln und zu implementieren (Zenner, 2016). Da die Studie noch nicht publiziert ist, kann ich hier nur grob berichten: Es ist nicht trivial, im Schulkontext solche Modelle zu entwickeln, zumal man Kinder nicht extra belasten will. Es ist uns aber im zweiten Anlauf gelungen, indem wir eine Klasse ein halbes Jahr regelmässig begleitet haben. Das geschah zum Teil in eigenen Stunden, die die Klassenlehrerin abgetreten hat, zum Teil als kürzere Einheiten innerhalb einer Stunde, aber regelmässig zweimal wöchentlich. Wir verglichen die Effekte mit einer Parallelklasse. Am eindeutigsten waren die Daten der qualitativen Befragung und der Einschätzung durch die Lehrkräfte. Diese waren durchwegs positiv und belegen, dass sich die Haupteffekte vor allem in der Fähigkeit zur Sammlung und Konzentration zeigen, dass die Klasse ruhiger wurde – leider haben wir das Lärmniveau nicht gemessen –, und dass die Kinder hilfsbereiter und freundlicher zueinander wurden. Viele nahmen die Übungen mit nach Hause und wollten sie mit ihren Geschwistern, Eltern und Freunden machen.

Mittlerweile hat in England eine breite Bewegung «Mindful Schools» eingesetzt. Diese wurde initiiert und möglich gemacht durch einen Parlamentsbericht «Mindful Nation», der die wissenschaftlichen Befunde zusammengetragen hat. Mittlerweile haben mehr als 100 Schulen begonnen, ein eigens für Kinder entwickeltes Programm «.be − dot be» umzusetzen, was derzeit in einer grossen cluster-randomisierten Studie untersucht wird. Dabei werden Schulen, die das Programm umsetzen wollen, zufällig entweder entsprechend geschult oder nicht bzw. erst nach Abschluss der wissenschaftlichen Dokumentation.

Die Daten, die wir derzeit haben, lassen also durchaus vermuten, dass die systematische Übung von Achtsamkeit nützlich nicht nur für Patienten, sondern auch im Schulkontext sein kann.

Pragmatische Aspekte

Allerdings muss man vor allem im Schulkontext, aber auch anderswo, bedenken, dass Achtsamkeit keine Wunder bewirkt und ein dysfunktionales System mit einem Schlag wieder «zum Laufen bringt». Genauso wenig kann man Achtsamkeit und Bewusstseinskultur einfach als ein neues Methodenelement einführen. Es handelt sich vielmehr um eine Schul-, Lehr- und Lernkultur. Diese fängt bei den Lehrpersonen an. Silke Rupprecht hat in ihrer Doktorarbeit gezeigt, dass ein angepasstes MBSR-Programm für Lehrerinnen und Lehrer in der Weiterbildung von diesen begeistert aufgenommen wurde und Erschöpfung und Depression reduziert (Lomas, Medina, Ivtzan, Rupprecht, & Eiroa-Orosa, 2017; Rupprecht, 2015; Rupprecht, Paulus, & Walach, 2017). Allerdings wissen wir nicht, was geschieht, wenn mehr Lehrerinnen und Lehrer in ihren Unterricht Elemente von Achtsamkeitsübungen einstreuen und eine entsprechende Kultur entwickeln. Einzelerfahrungen wie die von Vera Kaltwasser aus ihrem eigenen Programm sind durchaus positiv (Kaltwasser, 2008, 2010; Kaltwasser, Sauer, & Kohls, 2014). Möglicherweise muss man im Schulkontext auch ganz neue Wege gehen, und es wird sich darum handeln, dass eine neue Schulkultur entsteht. Diese wird davon abhängen, ob und wie viele Lehrkräfte eine solche Bewusstseinskultur in ihr eigenes Alltagsleben integrieren.