Древнееврейские мифы. От Левиафана и богини Ашеры до разбитых скрижалей и Иова

- -

- 100%

- +

Ephraim Moses Lilien / Wikimedia Commons

Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer

Научный редактор Анна Луппова

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Вогман М., 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

* * *Введение

Данная книга – первая часть дилогии, посвященной месту и судьбе мифологического в истории еврейской цивилизации. Она рассматривает материал, связанный со становлением библейской религии: переход от архаической мифологии к историческому и нравственному мышлению и – одновременно с этим – мифологические элементы, продолжившие существовать в рамках этого мышления. Первоначально предполагалось уместить под одной обложкой всю трехтысячелетнюю историю взаимодействия евреев и мифа, однако в итоге проект был разделен на две части, лишь первую из которых вы держите сейчас в руках. Над второй частью – «Мифы в иудаизме и каббале» – я продолжаю работу в настоящий момент.

Эта дилогия подытоживает 40 лет моей биологической жизни – и, кроме того, 25 лет жизни интеллектуальной. В ней я сложил своего рода собственный миф – миф о еврейском мифе, или, точнее, о вечной борьбе евреев с мифом. Как и положено мифу, он имеет для меня и личный, эмоциональный смысл. Знакомство с еврейской цивилизацией – прежде всего, с раввинистической Аггадой и с хасидскими преданиями – открыло мне совершенно новую перспективу на миф. Все эти тексты, хотя и разговаривали мифологическим языком, использовали его для совершенно иных целей – пропаганды единобожия, нравственности и соблюдения заповедей Торы. От этого старые мифологические мотивы в их руках приобретали новую пластичность, звучали как некое парадоксальное открытие, вспарывающее, высмеивающее, травестирующее саму природу мифического.

Все эти годы я пытался выявить и описать ту «деконструкцию», которую раввинистический комментарий проделывает с архаическим мифом, одновременно заимствуя его язык. Лишь в этой дилогии я возвращаюсь к вопросам мифа, волновавшим меня в юности, чтобы снова взглянуть на них – однако теперь уже в свете того, что я выучил о еврейской цивилизации и как бы «из» нее. Таким образом, как эта книга, так и ее планируемая вторая часть – это не только и не столько сборник тех или иных отдельных мифологем, сколько приглашение к размышлению о том, что такое миф вообще (и «еврейский миф» в частности) и какие альтернативные взгляды на него могут существовать.

Миф в любом случае дан нам как прежде всего миф архаический – принадлежащий к глубокой, доклассической древности человечества. Европейская наука всегда была знакома с древнегреческой мифологией – пусть даже в позднейших изложениях, – а впоследствии обогатилась за счет данных иных древних словесностей и этнографических сведений о народах, которые избежали переломов осевого времени и, в отличие от европейцев, не пошли путем Логоса[1] и модернизации. С Логосом связывают рациональное мировоззрение, пришедшее на смену мировоззрению мифологическому. Таким образом, предполагается, что на определенном этапе своего развития все человечество проходило через мифологический период, который затем был во многих культурах преодолен (хотя, как мы увидим в дальнейшем, лишь отчасти).

Архаический миф, образ которого складывается из упомянутых сравнительных данных, представляет собой прежде всего нарратив (рассказ). Именно конкретное, образное повествование, построенное вокруг определенного сюжета, становится основной формой самовыражения человечества в мифологическую эпоху – в отличие от многообразия форм речи и творчества в более поздних культурах. За таким повествованием стоят устойчивые представления, которые в нем выражаются и тоже могут быть названы мифологическими. Мифологические представления тесно связаны с космической религией – взаимодействием человека с силами природы, которые олицетворяются и мыслятся как самостоятельные индивидуальные существа (боги). В отличие от других видов рассказа, миф обладает высоким авторитетом – это рассказ значимый, а зачастую и сакральный.

Архаический миф, безусловно, определенным образом объясняет окружающий мир. В этом смысле он предшествует, с одной стороны, науке и философии как рациональным средствам объяснения мира, а с другой – искусству как творческой, внелогической форме его познания. В первобытном обществе, породившем мифологию, эти отрасли человеческой деятельности еще синкретичны, не разделены между собой. Часто миф имеет этиологический характер: он «объясняет» вещи и факты, рассказывая о том, как они впервые возникли. Однако при этом он апеллирует не только и не столько к познавательным способностям человека, сколько к его внутренней, эмоциональной жизни. Так, исследования К. Г. Юнга и других психологов ХХ века показали, что мифология укоренена в структуре бессознательного, тесно связана с внутренним, иррациональным началом в человеке. В этом смысле миф обладает для человека огромной притягательностью, обращаясь к нему как к цельной, непротиворечивой личности.

Для мифологического мира характерна замкнутость, завершенность: сюжетная перипетия непременно разрешается, хаос и энтропия отступают, а продуктивные и конструктивные силы космоса одерживают верх. Проблематичность, критический и пессимистический подход к миру, характерный для нашего общества, мифу в его архаической целостности чужды. Черты мифологического мышления – например, выражение абстрактного через конкретное, целостность и завершенность картины мира – присущи ранним периодам жизни каждого человека.

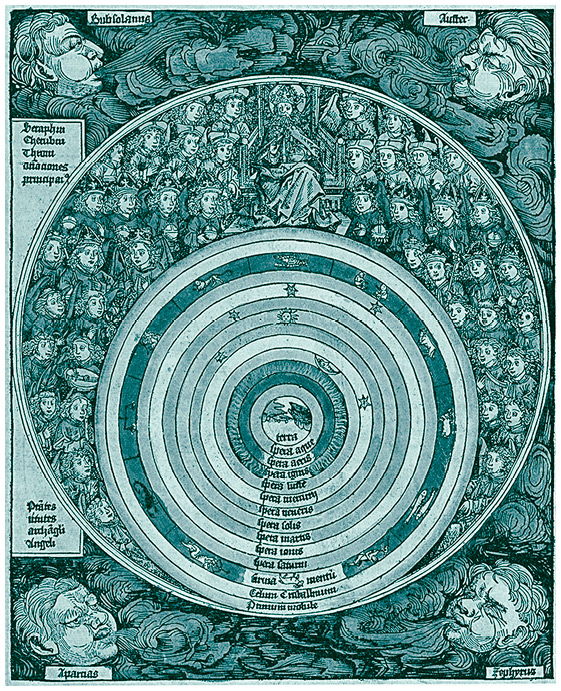

Седьмой день творения. Иллюстрация из книги «Нюрнбергская хроника» Х. Шеделя, 1493 г.

Wikimedia Commons

Таким образом, авторитетность (сакральность) мифологического рассказа тесно связана с его содержанием и функцией – это рассказ, определяющий миропорядок и отвечающий на вопрос человека о его месте во вселенной. Поэтому время действия мифа, как правило, представляет собой особое мифологическое правремя – воображаемый момент прошлого, в который окружающий мир только становится, только формируется. Это особая, сакральная реальность, которая не локализуется на временной прямой, а всегда «просвечивает» за реальными феноменами, реализуется в них, предшествует им. Героями мифа зачастую также оказываются особые, сверхъестественные фигуры, обладающие вселенским могуществом, – основатели миропорядка, образцы для подражания. В этом смысле миф носит характер парадигмы – чего-то, по отношению к чему все сущее оказывается лишь воспроизведением, отражением.

Архаический миф тесно связан с циклическим мышлением времени. Как природные сезоны, следуя солнечному циклу, сменяют друг друга из года в год, так и миф, стремясь воссоединиться со вселенским ритмом, рассматривает свое действие как вечно возвращающееся[2]. Часто локусом этого циклического повторения становится ритуал, с которым миф также зачастую коррелирует. Порой миф и представляет собой нарративный пересказ ритуала, с одной стороны, и ответ на вопрос о происхождении ритуала – с другой. В связи с этим Дж. Дж. Фрэзер и другие ученые начала ХХ века даже рассматривали миф как своего рода приложение к ритуалу, его порождение и интегральную часть. Тем не менее миф, по-видимому, может функционировать и без непосредственного контакта с ритуалом (хотя ритуал, напротив, подразумевает какое-то мифологическое основание, к которому он бы возводился). Так, в новогодних празднествах заново повторяется космогония – процесс возникновения мира, – и так, год за годом, социальная реальность обновляется, приобщается к мифологическому первоистоку, как бы воссоединяется с реальностью природной.

Обусловливает это и наиболее характерную черту мифа – его отношение к самому человеку. С мифологическими героями отождествляются, уподобляются им. Основная задача человека перед лицом мифа – подражание, врастание в него, стремление слиться с ним, ускользнуть от гнета исторической реальности и укрыться в превосходящей ее реальности космической. Таким образом, обеспечивая человеку ощущение единства с природой, космосом, миф одновременно отворачивает его от истории в сакральное прапрошлое, обесценивает повседневную жизнь как профанную, неосвященную. Именно эта спасительная гармония мифологического мира и была поставлена под вопрос по мере становления критического мышления, в котором человек противопоставляет себя реальности, предстоит ей как бы извне.

Этот процесс в Восточном Средиземноморье, о котором у нас пойдет речь, связан, по-видимому, с так называемым железным веком, то есть с периодом после XII в. до х. э.[3], когда орудия из железа начали вытеснять орудия из бронзы, которые требовали сложной международной логистики. Этот переход совпал с появлением на исторической арене двух новых цивилизаций, которые и воплотили новые подходы к миру, – цивилизаций греческой и еврейской. Греческая философия и библейская религия стали двумя новыми культурными вселенными, вокруг которых во второй половине тысячелетия сложилось новое мировоззрение, во многом отрицавшее и преодолевавшее предшествующий мифологический опыт. На смену природным богам мифологии пришел в одном случае платоновский мир идей, созерцаемых разумом, а в другом – Единый Бог, требующий от человека послушания и нравственной жизни.

В рамках осевого времени, как окрестил этот историко-культурный период К. Ясперс, старые модели взаимодействия с реальностью – космизм, магизм, ритуализм – были поставлены под вопрос. Философы высмеивали древние мифы, противопоставляя им совершенное бытие абстрактного Бога-Абсолюта, а библейские пророки критиковали их как язычество, видя в них воплощение многобожия и уклонение от нравственной задачи. Космос перестал быть населен чудесными силами, вселенная была «расколдована»[4]. Еще одним важным открытием как греков, так и евреев стала история – представление о направленном из прошлого в будущее пути движения социальной реальности. В результате повседневная жизнь из профанного приложения к вечной парадигме мифа была переосознана как самостоятельное и главенствующее поле, где осуществляется человеческий выбор.

В этом смысле можно сказать, что еврейская цивилизация начинается ровно там, где миф – по крайней мере, в своем архаическом виде – заканчивается. В связи с этим, начиная работу над книгой, я не раз сталкивался с удивлением со стороны моих друзей и коллег. «Разве бывают еврейские мифы?» – говорили мне они. Этой книгой (и ее планирующейся второй частью) я во многом отвечаю на их недоумение.

Мой ответ заключается прежде всего в расширении рамок того, что может быть названо мифом. Хотя он дан нам только как архаический – то есть как предполагаемый стадиальный этап развития культуры в первобытную или древнюю эпоху, – миф, по-видимому, успешно существует и на последующих этапах. Более того, не следует забывать, что не все греки были философами и не все евреи – пророками; соответственно, революционные открытия осевого времени затрагивали, по-видимому, лишь определенный сектор общества, тогда как широкие массы долго оставались в рамках более архаичных представлений. Однако и там, где мы сталкиваемся именно с новыми, то есть демифологизирующими представлениями греков и евреев, эти представления зачастую будут обретать форму, напоминающую миф.

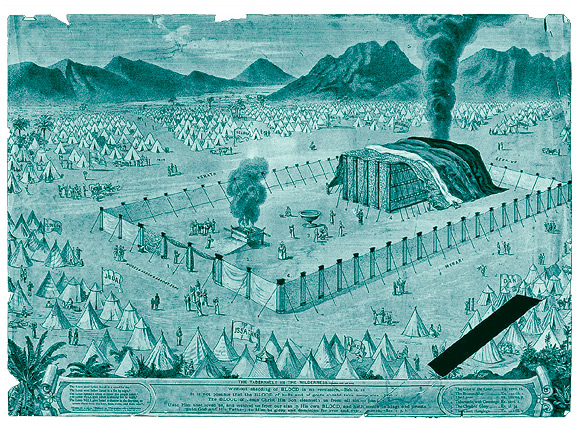

Жертвоприношение израильтян перед Скинией (Мишканом) во время легендарных странствий по пустыне согласно библейским описаниям. Неизвестный автор, литография.

Wellcome Collection

Конкретное, образное мышление, отвергнутое философскими учениями, никуда не исчезало из человеческой природы. В этом отношении новые представления – как только мы пытаемся их осмыслить в качестве цельной картины мира – складываются в такую же замкнутую и парадигматическую схему, какой был миф; решают те же задачи идентификации и идентичности, ориентации в мире, какие ранее решались мифом. Несмотря на то что мифологические образы божеств сменились рациональным анализом природы божественного в теологии (образованной от того самого слова «Логос»), а теология – в особенности отрицательная, апофатическая – ставит под сомнение саму возможность что-либо сказать об Абсолюте, а уж особенно в конкретно-образных формах, тем не менее верующие продолжают так или иначе воображать Его, приписывать Ему личностные качества, облик, порой даже место в пространстве (небо, храм, даже сердце). Более того, в той степени, в которой привычным нам мировым религиям свойственны ритуалы, они также сопровождаются новыми мифологическими основаниями.

Однако не только религия – прибежище мифа. Другим таким прибежищем становится, в частности, идеология. Она авторизует определенные нарративы, абсолютизирует их, превращает в парадигму, управляющую непосредственной реальностью. Более того, любое некритическое восприятие, осуществляемое нами, может быть рассмотрено как преемник мифа. Разве не в миф мы впадаем, например, когда говорим о «всех россиянах» или о «всех евреях», вопреки очевидной неоднородности реального населения? Стереотипы, идейные клише, школьные знания в их очевидной условности – все это формы мифического, которое и по сей день противится нашему собственному анализу. Поскольку миф безразличен к доводам, а апеллирует к архетипам бессознательного, он легко может быть намеренно использован политиками и идеологами для оболванивания людей. Однако мифично также и искусство, которое заставляет нас, помимо прочего, соотноситься и отождествляться с изображенным миром; мифична, в конце концов, влюбленность как попытка увидеть в другом нечто большее, чем он сам.

Но не мифичны ли и научные концепты, когда они выходят со страниц трактатов и статей и перемещаются на кухню, в пространство мнений, становятся «общими местами»? Даже сама идея, будто существует некий «миф вообще», а также, например, «еврейская цивилизация», – чрезмерное упрощение, воплощенная абстракция, которую мы как парадигму проецируем на окружающий мир. Лишь осознавая условность таких обобщений, а также конструируя их в рамках определенной аргументативной системы, мы приближаемся к подлинно логическому, а не мифическому мышлению. В этом смысле – как авторитетное представление, отвечающее на вопросы человека о его месте и идентичности, – миф может считаться правящим в мире и поныне.

История еврейской цивилизации, таким образом, являет собой процесс столкновения демифологизирующих, рациональных тенденций, восходящих к осевому времени, и неизбывной тяги человека к созданию мифов – то есть в итоге человеческой жажды смысла, постоянно отпадающей в законсервированное представление. В таком широком значении понятие мифа, безусловно, будет применимо и к еврейскому материалу. Поэтому в этой дилогии была предпринята попытка показать, как две эти тенденции противоборствуют и по-своему обусловливают друг друга.

В начале ХХ века немецко-еврейский автор Йехезкель Кауфман (1889–1963), наследник еврейского Просвещения, попытался представить библейскую религию как полное торжество демифологизации над мифом, который он отождествлял с язычеством. Однако и само представление о язычестве – не говоря уже о многих других элементах, которые нам предстоит затронуть, – может быть осмыслено как особая форма исторической мифологемы, утверждающей еврейскую идентичность. И напротив: попытки Мирча Элиаде и других традиционалистов целиком редуцировать библейские и иудейские представления к их архаическо-мифическому происхождению не выдерживают критики, так как не берут в расчет антимифологические тенденции, ставшие своего рода визитной карточкой еврейской культуры.

Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы избежать обеих крайностей и, не сводя все многообразие древнееврейского наследия к мифу в архаическом смысле, тем не менее не пытаться свести его и к чисто логическому началу, что было бы не меньшим, а то и большим упрощением. В действительности, как мы увидим, можно говорить о новых формах бытования мифа (в широком смысле) – теологических представлениях, историософских конструкциях и историко-мифологических рассказах.

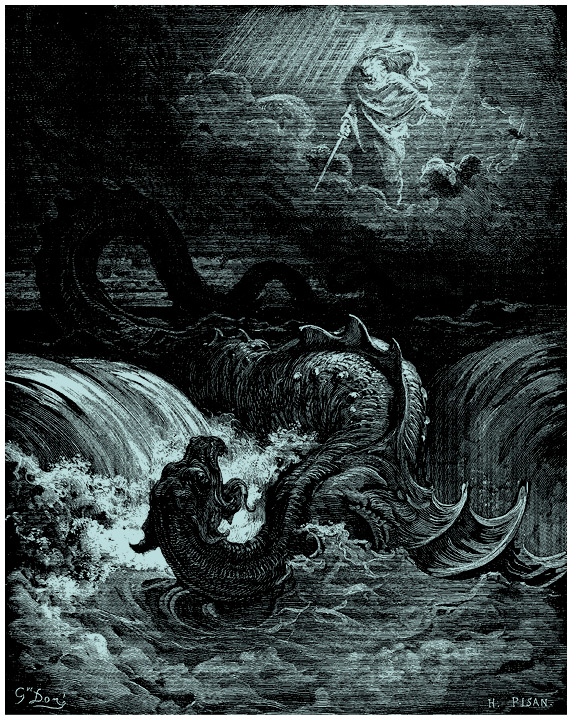

Г. Доре, «Победа над Левиафаном». Гравюра, 1865 г.

Gustave Doré / Wikimedia Commons

Первым упоминанием евреев в истории считается стела фараона Мернептаха, высеченная между 1213 и 1203 гг. до х. э. В этом документе, написанном стихами, фараон заявляет о своей абсолютной победе над неким народом под названием I.si.ri.ar, то есть, предположительно, Израиль: «Израиля нет, семя его уничтожено». Вскоре после эпохи Мернептаха появляются и первые археологические находки, связанные с предками древних евреев, – небольшие поселения в прежде не освоенных нагорьях. По всей видимости, жители этих поселений частично были осевшими кочевниками, а частично – беглецами со вступивших в период кризиса земель, подконтрольных Египту и ханаанейским городам-государствам. Со временем племенной союз этих освоителей нагорий станет главной политической силой в регионе и превратится в два небольших царства – Израиль (Йисраэль) со столицей в Самарии (Шомроне) и Иудею (Йеѓуду) со столицей в Иерусалиме. Именно они станут центром формирования демифологизаторских идей, легших в основу Библии.

В первой главе мы обратимся к самым архаичным пластам еврейской культуры – к вопросу о том, во что могли верить и о чем рассказывали древние евреи, до того как наступили революционные изменения осевого времени с их демифологизацией. Для этого я использую, с одной стороны, наследие ханаанейцев (предков и соседей древних израильтян в древнейшие эпохи), а с другой – рудименты языческих представлений, которые можно обнаружить в некоторых местах Еврейской Библии[5]. По-видимому, несмотря на развитие новых идей, значительная часть народной религии оставалась языческой на протяжении долгого времени, как и в целом характер мировоззрения. Одним из центральных образов этого мировоззрения могла быть ежегодная битва божества-громовержца с морским чудовищем Левиафаном, олицетворявшим хаотические силы.

Во второй главе мы перейдем непосредственно к процессу становления древнееврейской религии – к тому, как и почему мифологические представления были отвергнуты и какие новые представления заняли их место. Значительную роль здесь сыграли трагические исторические обстоятельства – депортация жителей обоих израильских царств сперва ассирийцами (Израиль, VIII в. до х. э.), а затем вавилонянами (Иудея, VII в. до х. э.). Именно в Вавилонском плену, по всей видимости, идеи библейского монотеизма утвердились в еврейском обществе. С одной стороны, сложившиеся в еврейской Библии представления носят яркий антимифический характер, будучи построены на идее «расколдовывания» мира, примата нравственности и исторической перспективе. Так, Левиафан перестает быть старшим и полноправным противником Божества, а превращается в одно из Его творений.

С другой стороны, библейские представления также могут быть описаны как своего рода исторические мифы – например, представления о народах (и, в частности, народе Израиль) как субъектах истории. Такого рода концепты имеет смысл дистанцировать от собственно архаического мифа в силу их исторического характера, что не отменяет, однако, их функциональной роли, близкой к роли мифа.

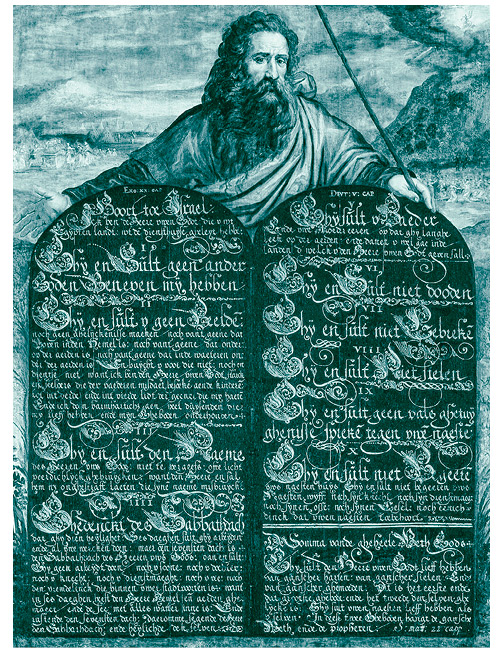

Место мифа в библейской религии во многом заняло Пятикнижие (Тора) – сборник многовекового законодательного и повествовательного материала, завершенный и канонизированный[6] в V или IV в. до х. э. Как текст письменный, с одной стороны, и предписательный – с другой, Пятикнижие совершенно иначе, чем миф, взаимодействовало с миром и читателем: требовало исполнения, а не подражания; комментария, а не магического повторения. Тем не менее события Пятикнижия, размещенные в истории, также ложились в основу ритуала, становясь тем самым историзированным вариантом мифа.

В третьей главе мы рассмотрим Пятикнижие в целом, на макроуровне, а в четвертой обратимся к уровню отдельных историй – к тому, как трансформируются мифологические материалы, попадая в новый тип повествования – библейский рассказ. Ему, как мы увидим, чужда завершенность мифа – напротив, он направлен на то, чтобы проблематизировать реальность, вызывать у читателя фундаментальные вопросы. Тем не менее он может, с одной стороны, происходить из архаических мифов, а с другой – принимать на себя объяснительные и идеологические задачи, которые ранее были характерны для этих мифов.

Таким образом, мы на нескольких уровнях рассмотрим новые роды представлений и текстов (которые пришли в еврейском мире на смену архаическому мифу), чтобы убедиться как в их родственности мифу, так и в их отличности от него. Дальнейшая их судьба – и в том числе ремифологизация – останется уже за рамками этой книги, однако войдет в ее вторую часть – «Мифы в иудаизме и каббале».

Глава 1. Архаические верования и их судьба

В этой главе мы предпримем попытку заглянуть в мир представлений, которые существовали у древних израильтян до окончательного формирования Библии и были ею в значительной степени упразднены. В следующих главах мы увидим, как это упразднение происходило, и разъясним многие понятия, звучащие в этой главе лишь вскользь. Здесь же нашим предметом будет попытка реконструкции всего того, что роднило израильтян с другими народами древнего Ближнего Востока. Этот общий духовный мир, восходящий к бронзовому веку, мы условно обозначили как «архаический» по отношению к «классическому» для евреев библейскому монотеизму и другим интеллектуальным революциям осевого времени.

Библейский корпус стремится оставить у читателя впечатление, будто уже на самой заре своего существования израильский народ столкнулся с чудом Синайского откровения – и этот опыт перечеркнул, затмил весь их предшествующий религиозный опыт. Впрочем, и тот был частично связан с семейной религией потомков Авра(ѓа)ма (Авраама)[7], то есть с явлением того же Божества, невидимого и неизобразимого. Но так ли это было на самом деле? Тщательное исследование текста и археологических свидетельств показывает, что, по-видимому, до поры до времени многие жители древнего Израиля были теми, кого Библия назовет язычниками: они поклонялись как разным богам, так и различным культовым объектам (в том числе изображениям) подобно соседним народам. Как мы убедимся, разделяли они с соседями и архаически-мифологический характер верований.

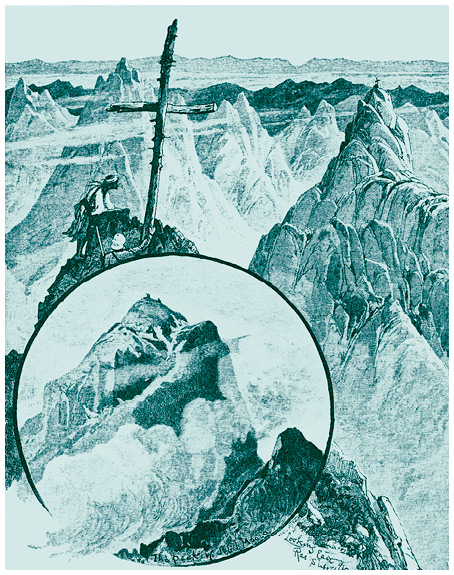

Синайское нагорье – один из возможных прообразов места дарования Торы. Г. Фэнн, «Вид на восток от горы Рас-Суфсафе», ок. 1881–1884 гг.

The New York Public Library Digital Collections

Уже сам настойчивый запрет библейского законодательства на верование в других богов или изготовление культовых изображений намекает, что именно такова могла быть реальная практика многих израильтян. Подтверждает это при внимательном рассмотрении и буква библейского повествования: сразу после Откровения трансцендентный Бог, как утверждается, получил изображение в виде быка (золотого тельца, Исх. 32:1–6), а на протяжении дальнейших странствий по пустыне единобожие могло соседствовать с жертвами каким-то языческим божествам или демонам – волосатым сеиримам (сеирам, śəʿîrīm, Лев. 17:7). Обе практики сурово критикуются, но рассказ о них, скорее всего, отражает реальное положение дел на протяжении многих веков.

То же относится и к историографическим рассказам об эпохе, предшествующей Вавилонскому плену в VI в. до х. э.: мало того, что значительная часть народа поклоняется различным божествам (которых библейские авторы пытаются объяснять иноземным влиянием), – в центральных святилищах Самарийского царства Господь представлен в виде статуи быка (3 Цар. 12:26–33), а в Иерусалиме рядом с Ним спокойно существуют различные культовые объекты, включая статуи, «ашеры» (см. ниже), колесницу солнца и медного змея Нехуштана (4 Цар. 18:4). Таким образом, в реальности библейскому единобожию предшествовала, а какое-то время и конкурировала с ним религиозная культура совсем другого типа, обладавшая своей мифологией, близкой к другим мифологиям древнего Ближнего Востока.

Крайне мало известно о добиблейских верованиях евреев: все, с чем мы имеем дело, суть лишь осколки языческого прошлого, сохранившиеся в библейских текстах, порой даже вопреки воле их авторов и составителей. Иногда, например, какой-то текст мог казаться слишком авторитетным, а образ слишком традиционным, чтобы его изъять, а иногда более ранний текст подвергался трансформации, следы которой остались различимы глазу исследователя. В других случаях мы узнаем о реальных верованиях лишь из критики, которую на них обрушивают авторы текстов еврейской Библии. Помимо прочего, мы можем проследить, как эти верования адаптировались к библейскому монотеизму и, соответственно, трансформировались.