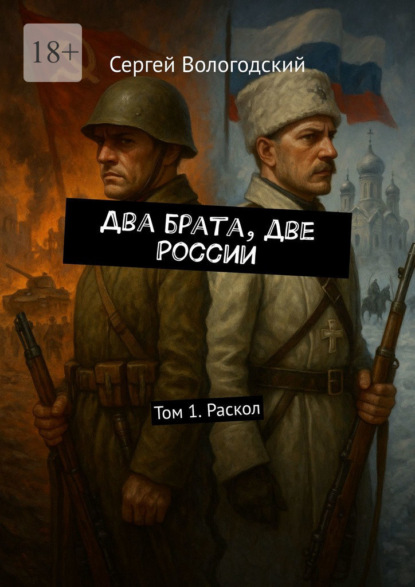

Два брата, две России. Том 1. Раскол

Это эпическая сага, прослеживающая путь от идиллической довоенной деревни Ковыли до кровавых полей Первой мировой, ужасов Гражданской войны и бурных межвоенных лет. Сын одной земли, Иван, простой крестьянин, отправляется на фронт, наивно веря в подвиг, но, столкнувшись с адом окопов, выбирает путь революции и становится красным командиром, готовым строить новый мир любой ценой. Николай, офицер царской армии, верный долгу и присяге, проходит через горнило Первой мировой и Гражданской войн.