- -

- 100%

- +

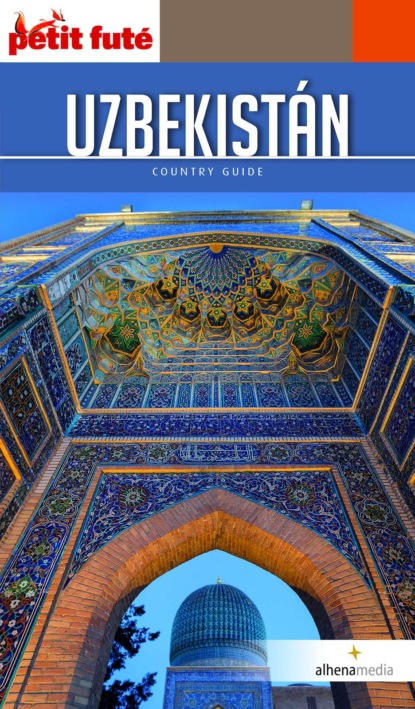

Viajeros en la Ruta de la Seda

Samarcanda, Bujará, Merv, Kunya-Urgench, Balasagun, Panjakent... A través de estas ciudades circuló toda la riqueza del mundo entre los dos extremos de Eurasia. El camino era recorrido por mercaderes cargados de jade, especias o ámbar, pero también por peregrinos, ladrones o espías. Por la noche se contaban extrañas historias en los caravasares que mezclaban antiguos mitos y miedos ancestrales con las más delirantes fabulaciones.

Hasta nuestros días han llegado diversos testimonios de esa epopeya cultural y comercial. Pero las historias fabuladas son más frecuentes que las observaciones etnológicas y, a veces, se pueden leer descripciones sorprendentes. Jean du Plan Carpin informa de la existencia de monstruos con patas de buey y cabezas de perro; o de cíclopes con un solo brazo en medio del pecho y una sola pierna pero que, a pesar de su discapacidad, corrían más rápido que un caballo... Los comerciantes no tenían tiempo ni ganas de escribir sus memorias. Fue necesario que Marco Polo, más embajador que comerciante, permaneciera demasiado tiempo en prisión con Rusticello para que apareciera el primer libro que relataba las aventuras de un comerciante occidental en la Ruta de la Seda. El libro de las maravillas creará escuela.

Medio siglo más tarde, el comerciante florentino Francisco Balducci Pegolotti escribió una guía práctica para los comerciantes que viajaban a China; les aconsejó que no descuidaran el precio del guía-intérprete «porque los gastos invertidos en un buen guía no llegarán a lo que usted se ahorrará al tenerlo a su lado». ¡Para meditar! Mientras que los comerciantes solo hacían parte del camino, los embajadores o misioneros emprendían largas expediciones que duraban varios años; algunos dedicaban una cuarta parte de sus vidas a un solo viaje. El viajero árabe Ibn Battuta, que vivió a principios del siglo XIV, deambuló por el mundo durante más de treinta años y proporcionó valiosa información sobre el kanato de Chagatai.

El tiempo fluía de manera diferente a lo largo de estas rutas: los comerciantes vivían «tiempos de entrega» de tres, cuatro o más años; el correo llegaba a destinatarios ya enterrados. Una percepción del tiempo que ya hemos perdido, pero que puede envolver inesperadamente al turista acosado por los días polvorientos en la carretera. Aquellos a los que la magia del viaje no les funciona siempre, pueden sumergirse en las historias de Clavijo, Schuyller o Maillart.

Pasión romana

Los romanos se enamoraron de la seda, que descubrieron en el año 53 a. C. durante la fatídica batalla de Carras librada contra los partos. La seda, todavía inusual para nuestros antepasados latinos, adornaba los estandartes de los guerreros partos. Unos cincuenta años más tarde, la moda de la seda estaba tan extendida en Roma que el Senado tuvo que prohibir a los hombres llevar ese tejido transparente y «deshonroso». Uno puede imaginar la atmósfera leyendo la descripción de Séneca sobre la ropa de seda: «Una vez que se la ha puesto, una mujer jurará, sin que nadie la crea, que no está desnuda; esto es lo que, con inmensos costes, traemos de los países oscuros...»

Alejandro Magno en los límites del mundo conocido

«No tendremos otros límites en nuestro Imperio que los del mundo.» Así habló Alejandro a sus exhaustos soldados después de haber cruzado el Hindú Kush. Aristóteles, el maestro de Alejandro, había situado este límite del mundo más allá de las orillas del Indo. Tras la conquista de Grecia, cuando solo tenía 21 años de edad, Alejandro se dispuso a conquistar el mundo y se convirtió en el amo de Egipto, Asia Menor y luego la Persia aqueménida. En el año 330 a. C. el ejército griego se apoderó de las gloriosas Susa, Persépolis y Babilonia, y Alejandro se decretó heredero del ilustre Ciro. El imperio persa, que acababa de caer bajo la fuerza del joven conquistador, había unificado todo el Oriente conocido, desde el Nilo hasta el Sir Daria. Incluía a veintitrés pueblos vasallos que habían conservado sus lenguas, religiones, artes y administraciones; satrapías que llevaban su tributo al Imperio aqueménida pero que conservaban una gran autonomía.

La red de caminos establecida en toda la Persia imperial había unificado a esos pueblos tan diferentes y facilitaba el intercambio de bienes e ideas, así como la mezcla de las poblaciones. Muchos griegos se habían establecido en el antiguo Imperio persa: jonios, lidios... que fueron a trabajar como escultores o comerciantes. Sus colonias recibirían con los brazos abiertos a los soldados griegos y, sin duda, participarían en el deslumbrante progreso del ejército de Alejandro. Sin embargo, Bactriana, una satrapía oriental en las fronteras del Imperio, se rebeló contra el nuevo poder, y el progreso de Alejandro fue allí más difícil.

A medida que avanzaba hacia el este, fundó una nueva Alejandría en Begram, en la región de Kabul, a la que llamó Alejandría del Cáucaso. Atravesó el Amu Daria inundado, tan ancho que los griegos tomaron el río por un mar, luego se apoderó de Maracanda (Samarcanda), donde encontró la resistencia más feroz. Espitamenes, el sátrapa de Bactriana, condujo a los rebeldes en los sangrientos combates que tuvieron lugar a orillas del Sir Daria. Alejandro se apoderó de Tribactra (Bujará), llegó a un acuerdo de paz con los vecinos sacas de la zona de Taskent y fundó una nueva Alejandría en el extremo norte de su viaje, en el lugar de la actual Juyand, en Tayikistán. Pero la rica y mercantil Sogdiana, cuyo oro y piedras preciosas los griegos tanto apreciaban, no pudo ser dominada por el nuevo emperador. Seguía siendo un territorio rebelde.

Buen estratega, Alejandro, que según la leyenda «prefería a los niños y más aún a los eunucos», se enamoró locamente de una bella cautiva, Roxane, hija de uno de los príncipes sogdianos, y se casó con ella. Este matrimonio mixto fue un ejemplo entre los guerreros. También hay una leyenda tayika que cuenta cómo Alejandro hizo matar a todos los hombres de las tierras conquistadas para casar a las mujeres sogdianas con sus soldados. Así, muchos tayikos, incluso en los valles más remotos del Pamir, dicen ser los antepasados de aquellos macedonios. Tras alcanzar el valle del Indo y comprobar que el mundo no se acababa en sus orillas, como le había enseñado su maestro Aristóteles, Alejandro regresaría a Babilonia para morir y convertirse en una leyenda de una vez por todas.

Abandonado por su creador, el Imperio macedonio se desintegró. La parte asiática quedó bajo el poder de la dinastía seléucida, llamada así por uno de los lugartenientes de Alejandro, Seleuco Nicátor. Sus dominios se extendieron desde Juyand hasta el océano Índico e incluían Sogdiana, Bactriana y el valle del Indo (sur de Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán). Ya en el año 250 a. C., el reino de Bactriana, aunque prohelenístico, comenzó a mostrar signos de independencia. Para los seléucidas, el mayor peligro provenía del este del mar de Aral, donde los partos, todavía nómadas, apenas comenzaban a escribir su gloriosa historia. En solo cinco años Alejandro había fundado una nueva civilización nacida del encuentro entre las culturas griega e india, y había abierto caminos hasta los límites del mundo conocido. Al otro lado del «techo del mundo», la misteriosa Thina, nombre dado a China por los romanos, comenzaba su inexorable expansión hacia el oeste.

A mediados del siglo II a. C., los dos mundos se encontraron. En esa época, los Xiongnu, nómadas hunos muy belicosos, atacaban constantemente la frontera norte de una China imperial próspera y tentadora. El Imperio del Medio calmaba a los vecinos invasores llenándolos de sedas, pero aquellos formidables guerreros eran insaciables. Al buscar una alianza contra los bárbaros, China llevó al mundo a una nueva era.

Todo comenzó con el descubrimiento de un caballo inusual originario del país de Kokand, en el actual Uzbekistán. Si la seda no había sido suficiente para comprar la paz con las tribus hunas, quizás podía serlo para comprar las mejores armas: los «caballos celestiales» del valle de Ferganá, con unas pezuñas casi indestructibles —en aquel entonces los caballos no llevaban herraduras— y tan rápidos que su sudor era de sangre. Una historia que parece un cuento. El sudor rojizo que tanto fascinaba al emperador de China era, de hecho, solo el efecto de un parásito que vivía bajo la piel de los caballos.

La expedición de Zhang Quian

En el año 140 a. C. Wu Di, el sexto emperador chino de la dinastía Han, confió una delicada misión al sólido y valiente Zhang Quian, jefe de la guardia de las puertas del palacio Imperial. Debería cruzar el territorio de los hunos, los más bárbaros entre sus enemigos, y negociar una alianza con la tribu de los yuezhi para atacar a los hunos por la retaguardia. Esta expedición no le pareció una empresa suicida, al joven y atrevido chino, y partió con un centenar de hombres.

Como era de esperar, los hunos lo capturaron en cuanto pisó su territorio. La costumbre de estos bárbaros, a quienes los chinos consideraban totalmente incultos, era apoderarse de las cabezas de sus enemigos para, una vez retirados los accesorios, utilizarlas como copas de vino. Pero el chanyu, el líder de los hunos, supo ser magnánimo: decidió mantener vivo a Zhang Quian y aprovechar sus conocimientos militares. Para asegurarse su lealtad, le ofreció una bella huno en matrimonio, con la que Zhang Quian se estableció en una casa y con la que tuvo, incluso, descendencia.

Pero no había nadie más terco que un oficial de la guardia de las puertas del palacio Imperial. Transcurridos de diez años, cuando la vigilancia sobre él se había relajado, Zhang Quian decidió que había llegado el momento de cumplir su misión. Desempolvó el palo de bambú con colas de yak, símbolo de su embajada, y se dirigió al oeste con los pocos hombres que le quedaban. Tras un largo viaje se encontró en la tierra de Kokand, una pequeña y acogedora ciudad del reino de los dayuan, en el valle de Ferganá, donde se enteró de la existencia de unos caballos extraordinarios que creía descendientes de los caballos celestiales: un animal mítico, nacido del apareamiento de un dragón y una yegua, que se menciona en las Memorias de las regiones occidentales (Xiyou Ji). Continuando su camino, Zhang Quian llegó finalmente llegó al país de los yuezhi, que no quisieron aliarse con los chinos para atacar a los terribles hunos. Por tanto, su misión fue un fracaso, pero se dio cuenta de que algunos mercancías procedentes del sur de China, bambúes y lienzos, ya habían llegado hasta los yuezhi, y que, en consecuencia, existía una ruta comercial por el sur que conducía a los territorios extranjeros.

A la vuelta se detuvo en Bactriana, donde los comerciantes mercadeaban con estos bambúes y lienzos chinos, y preguntó sobre las posibles rutas comerciales. Después de trece años, tras ser capturado de nuevo por los hunos, llegó finalmente a la corte del emperador de China, donde relató los numerosos datos recopilados durante su increíble viaje. Esta épica expedición marcó el comienzo de la expansión china en Asia central y del comercio a lo largo de la Ruta de la Seda.

La influencia de los kushán

La historia de Asia central conoció un periodo de calma a finales del siglo I d. C. Los partos (originarios de Partia, al noroeste de Irán) y los romanos estaban finalmente en paz y el Imperio kushán había impuesto su ley en casi toda Asia central. El general chino Pan T’chao había logrado pacificar la cuenca del Tarim y reabierta las dos rutas comerciales que cruzaban la Serindia y conducían a Xi’an. Esta situación particularmente estable desde Roma hasta Xi’an permitió el desarrollo sin precedentes del comercio de las caravanas.

Pero, a principios del primer milenio, una mercancía de naturaleza completamente diferente transitaba junto con la seda: siguiendo las rutas comerciales, primero mercaderes y soldados y más adelante peregrinos o misioneros, difundieron el budismo hasta China. Los kushán, descendientes de los yuezhi, gobernaban entonces un imperio que se extendía desde Merv (Turkmenistán) hasta Jotán (China) y desde el Sir Daria hasta el mar Arábigo. El budismo era la religión predominante en Bactriana (se pueden encontrar muchos rastros en Afganistán), el sur de Tayikistán y Uzbekistán. Sogdiana y Corasmia, tierras del zoroastrismo, también fueron fuertemente influenciadas por la nueva religión. El príncipe más grande de los kushán, Kanishka, había hecho de su imperio el hogar mundial del budismo, un imperio tolerante y cosmopolita cuyos habitantes aún mantenían una forma de vida seminómada pero donde coexistían y florecían las más diversas confesiones: el zoroastrismo, el budismo y, más tarde, el maniqueísmo.

Esta libertad espiritual y la prosperidad comercial están atestiguadas por los hallazgos arqueológicos y, en particular, por las innumerables monedas que llevan las efigies de deidades tan dispares como el hindú Shiva, Mithra, el sol, Mao, la luna, Artoasp, el dios de las aguas, o Nanaya, la diosa semita de la fertilidad, como señala Luce Boulnois en su libro La Ruta de la Seda. Este radiante imperio que dio origen al arte greco-budista de Gandhara se desintegró en el siglo IV pero, a partir del siglo III, los ataques de sus vecinos sasánidas ya le habían amputado una gran parte de sus territorios occidentales. Los hunos heftalitas lo remataron.

Las ciudades sogdianas

En la primera mitad del siglo III, los persas sasánidas, que pretendían recrear el imperio de los aqueménidas, habían eliminado a los partos y tomado Transoxiana. En este nuevo imperio persa, dividido en satrapías como el de los aqueménidas, el zoroastrismo era la religión oficial y la libertad de culto establecida bajo los kushán fue suprimida, a veces con violencia. La Transoxiana sirvió como lugar de exilio para los indeseables, de modo que casi todas las confesiones se encontraron allí: cristianismo nestoriano, budismo, maniqueísmo, hinduismo, judaísmo, chamanismo y, por supuesto, zoroastrismo.

Durante casi dos siglos reinó en la región un gran desorden, que no favorecía el tránsito de las caravanas; los chinos perdieron el control de las rutas de la cuenca del Tarim. Al quedar cerradas las rutas terrestres a través de Asia central, el comercio se llevaría a cabo por mar; así, entre los siglos III y V, los sasánidas mantuvieron el monopolio del comercio entre China y Occidente gracias a los puertos del golfo Pérsico. Las rutas terrestres se abrieron de nuevo a mediados del siglo V. Los nómadas turcos, entonces dueños de Sogdiana, se contentaron con recaudar impuestos y dejaron a sus súbditos una gran libertad, siempre y cuando siguieran siendo buenos pagadores. Los comerciantes sogdianos enviaron embajadas a China, pero los persas tenían una opinión muy negativa sobre estos nuevos competidores y se negaron a comerciar con ellos. La embajada sogdiana enviada al sha de Persia obtuvo un recibimiento que no dejó ninguna esperanza: el sogdiano Maniakh, que dirigía la delegación de comerciantes, logró vender seda china a los persas, pero el sha la quemó inmediatamente ante sus ojos para mostrarle lo que pensaba de su futura colaboración. Esta humillación no molestó a Maniakh, que se puso en contacto directamente con los bizantinos a través del Cáucaso septentrional y del mar Negro, abriendo así una nueva ruta comercial que evitaba las tierras persas. Los sogdianos eran hábiles comerciantes, pero también agricultores y artesanos de renombre. Los grandes terratenientes, llamados dekhkan, vivían en fortalezas rodeadas de tierras de regadío, huertos y viñedos. La aristocracia sogdiana solía practicar juegos ecuestres y jugar al ajedrez... pero también eran muy aficionados a la bebida. Procope los describe como los mejores bebedores de vino del mundo. Eran muy buenos artesanos: elaboraban y comercializaban objetos de madera finamente tallada, vajillas de oro y plata, cristalerías de colores, telas bordadas, así como cotas de malla suaves y de gran resistencia que todavía eran famosas en la época de Tamerlán.

La conquista árabe

Los estados Sogdianos, compuestos por principados desunidos, no podían hacer frente a los ejércitos del califato. A la muerte de Mahoma en 632, los imperios bizantino y sasánida se hallaban muy debilitados, lo que facilitó la expansión del islam desde Arabia hacia el norte en nombre de la yihad, a través de Egipto, Palestina, Siria e Irak. En el año 655 el Imperio sasánida se desintegró, lo que abría el camino a los árabes hacia Asia central. Pero la expansión se detuvo debido al enfrentamiento entre Ali, yerno del Profeta, y el gobernador de Siria. Este último logró deshacerse de Ali, lo que provocó la primera ruptura de la unidad religiosa del islam. Sin embargo, el poder omeya siguió siendo lo suficientemente fuerte como para mantener la unidad política y, a partir de finales del siglo VII, la expansión se reanudó hacia el oeste (hacia el Magreb y la península Ibérica) y también hacia el este, llegando a Cachemira en 713.