De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del Perú republicano

- -

- 100%

- +

El caso del infortunado arriero Esteban Castro ilustra cómo fue que el descontento en relación a la política colonial, la convocatoria del propio Túpac Amaru y las circunstancias llevaron a algunas personas al conflicto. Los cambios estructurales y los conflictos locales no son los únicos factores que es necesario considerar para explicar las actividades rebeldes. A fines de noviembre, un emisario de Túpac Amaru se había topado con Castro y le había pedido que patrulle los cerros de la provincia de Quispicanchi. Luego de un par de días de este tedioso deber de centinela, Castro decidió seguir de cerca a los seguidores que Túpac Amaru tenía en los diferentes poblados del valle de Vilcanota. Luego de unos pocos días, empero, se quedó retrasado, porque su mula estaba cansada, y regresó a su pueblo de Surimana, donde luego fue capturado. Cuando le preguntaron por qué se había unido a los rebeldes, “faltando de la legalidad de nuestro Católico Rey”, él respondió “que por averse publicado un bando en que explicaba que no abría ya en adelante corregidores, repartimientos, aduanas y alcabala, y que a él solo (Túpac Amaru) le habían de rendir obediencia todos, como a rey chiquito”. Luego afirmó que en diciembre de 1780 había abandonado el movimiento y, a la vez que negó que apoyaba a Túpac Amaru, señaló que cuando fue centinela “su ánimo fue prender a todos los españoles que transitasen por aquel camino y enviarlos al obraje de Pomacancha”. Si bien Castro disminuyó su rol en la rebelión con el fin de salvarse, no logró camuflar su odio a los españoles y a los obrajes. Y fue colgado.137

Luego de la batalla de Sangarará el pánico se apoderó de la ciudad de Cusco. Las autoridades sacaron en procesión a las dos imágenes religiosas más veneradas de Cusco, el Señor de los Temblores y la Mamacha Belén, con el fin de detener a los rebeldes y, en forma más realista, para desalentar a las clases bajas —incluyendo a la importante población indígena de la ciudad— del apoyo a los insurgentes. En una carta fechada el 17 de noviembre, el obispo Moscoso expresaba desprecio y desconfianza nerviosa hacia las clases bajas, sentimientos que se entretejieron y subsistieron en la región por décadas.138 Señalaba que “aunque los indios por su imbecilidad y rudeza no han de ser apremiados con censuras, he puesto declaratorias contra el Rebelde en todas las puertas de las iglesias de esta ciudad”. Afirmaba que “todos estos socorros y su prontitud se necesitan para la guardia de esta ciudad, que es la clave del Reino. Ella carece de armas y de sujetos que las manejen, pues sólo abundan indios, cholos y mestizos, que por interesarse en los latrocinios del Rebelde, dejarían nuestras banderas y pasarán a las contrarias”.139 El primero de diciembre, el corregidor de Cusco estimaba que solo contaba con 1200 a 1300 soldados para defender la ciudad, mientras Túpac Amaru tenía alrededor de 40 000, además de reservas provenientes de todas las provincias del sur. Por tanto, dudaba de que se pudiera resistir un ataque.140 Cusco no estaba solo en estos temores. Por ejemplo, un funcionario de Abancay, una provincia ubicada al oeste de Cusco, describía el “terror pánico” de la gente en los poblados cercanos. Otras autoridades, nerviosamente, elaboraban testimonio escrito sobre las muchedumbres que se habían unido a los rebeldes, la intimidación de los realistas, y la velocidad de José Gabriel y sus fuerzas. Temían por sus vidas.141

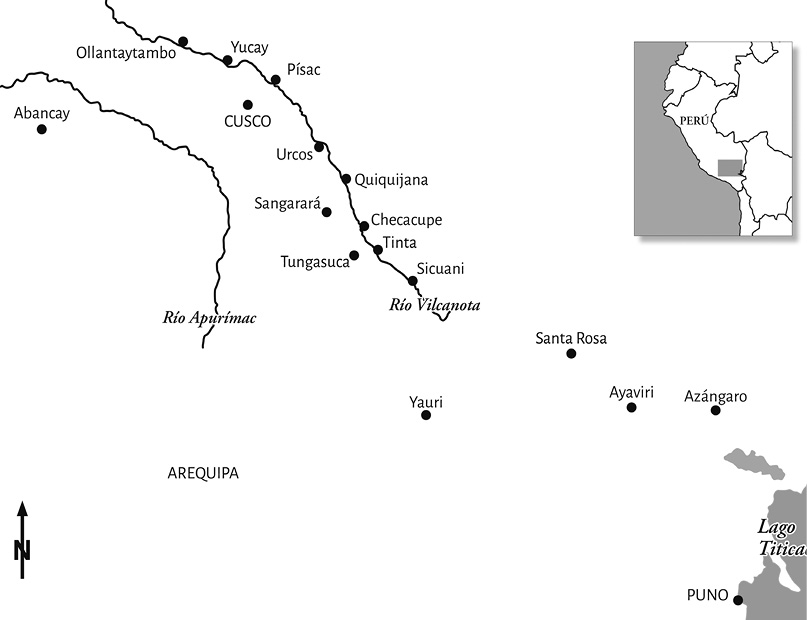

Mapa 3. Sitios de la Rebelión de Túpac Amaru.

Cuando los rebeldes ingresaban a un poblado, a menudo encarcelaban a los funcionarios, incluyendo a los caciques, y levantaban horcas intimidatorias. Por ejemplo, cuando el 27 de noviembre Túpac Amaru y 6000 indios llegaron a Velille, en la provincia de Chumbivilcas, saquearon la casa del corregidor y distribuyeron sus pertenencias, nombraron nuevas autoridades, abrieron la cárcel y destruyeron el cepo que se usaba para castigos.142 Cuando las aguas comenzaron a elevarse con la llegada de la estación de lluvias, hacia fines de año, los rebeldes tomaron el control de muchos puentes. También vigilaban caminos y trochas, logrando manejar las comunicaciones y la inteligencia.143 Hacia fines de 1780, sin embargo, la ofensiva de Túpac Amaru, aparentemente inexorable, comenzó a desacelerarse tenuemente. Finalmente, las fuerzas realistas demostraron que eran capaces de enfrentar a los rebeldes, y la propaganda contra José Gabriel y sus “hordas” comenzó a tener efecto. Más aún, pronto llegarían refuerzos.

El 20 y 21 de diciembre, los rebeldes fueron derrotados en las afueras de Ocongate, en la provincia de Quispicanchi, donde las numerosas fuerzas gobiernistas utilizaron su poder de fuego para dividir a los insurgentes y mataron a cientos de ellos. El obispo Moscoso, quien es autor del mejor relato de esta batalla, increpaba a los rebeldes por su violencia desenfrenada y describió cómo ellos habían asesinado a los españoles con los que se habían cruzado sin considerar edad o género. Lo cierto es que los soldados del corregidor esgrimían las cabezas de algunos de los rebeldes en la punta de sus lanzas, exhibiéndolas en las calles de Cusco, lo que Moscoso aplaudió, juzgando “muy oportuna para dejar advertir a la plebe y corregir de algún modo la mala disposición en que podía estar”.144

Las cartas e informes progobiernistas, muchos de ellos ampliamente difundidos, describían a los indios como ladrones cobardes que se unieron temporalmente al movimiento con fines de saqueo y pillaje. Moscoso ponía énfasis en que las tropas rebeldes eran indisciplinadas y que solo temporalmente se habían comprometido con el movimiento; con tal interpretación intentaba amenguar el pánico causado por los rumores que decían que entre cincuenta y cien mil rebeldes controlaban las provincias del sur de Cusco, y que estarían dirigiendo su atención hacia la propia ciudad. Asimismo, justificaba la represión a gran escala contra los rebeldes, quienes, según su calificación, eran criminales violentos y no rebeldes subversivos, con lo que desalentaba el apoyo de quienes no eran indígenas. Moscoso, incluso, señalaba que los rebeldes impedían la confrontación directa con las tropas realistas, y que al retroceder rápidamente “como moscas espantadas de un plato de dulce”, los rebeldes eran difíciles de derrotar. Describía su táctica de guerrillas con frustración y buen sentido militar.145

El 17 de diciembre Túpac Amaru regresó de su correría en la zona del lago Titicaca y, dos días después, cuando escuchó informes de que tropas realistas de apoyo estaban llegando de Buenos Aires, finalmente prestó oídos al insistente llamado de Micaela Bastidas para atacar Cusco. Salió de Tungasuca con 4000 soldados y siguió reclutando camino al Cusco, y a su paso los rebeldes saquearon numerosas haciendas. Túpac Amaru ha sido criticado por haber demorado el ataque a Cusco tanto por sus contemporáneos como por varias generaciones de especialistas, que afirman que, si él hubiera escuchado a Micaela, el resultado habría sido diferente. Pero él había intentado extender el control territorial e impedir un contraataque desde el sur antes de enfrentar al grueso de las fuerzas españolas en Cusco, que era la ciudad clave.146

Las noticias sobre la proximidad de los rebeldes petrificaron a gran parte de la población de la ciudad. Así, un comentarista señalaba que la llegada de tropas realistas no era sino la confirmación de los rumores sobre la fortaleza de los subversivos. El gobierno, por su lado, intentaba controlar y limitar la información sobre las fuerzas de Túpac Amaru que circulaban en la ciudad de Cusco.147 Las fuerzas realistas no estaban desprevenidas; por ejemplo, ya en diciembre, Moscoso había conducido una exitosa campaña para recolectar dinero destinado a la defensa de la ciudad. Además, llegaron refuerzos de Abancay y, lo que es más importante, el 1° de enero llegó a Cusco una expedición muy bien armada proveniente de Lima.148 Muchos ciudadanos proponían un arreglo negociado, pues se preguntaban nerviosamente sobre lo que las clases bajas harían cuando la ciudad fuera atacada; sin embargo, la llegada de refuerzos inclinó la balanza hacia los partidarios de la línea dura que rechazaban las negociaciones.

El 28 de diciembre Túpac Amaru inició el sitio al Cusco, pero sus planes originales de realizar un movimiento de pinzas se vio frustrado cuando las columnas dirigidas por Diego Cristóbal Túpac Amaru y Andrés Castelo no pudieron llegar a la ciudad.149 Entonces estacionó sus tropas en un risco ubicado al oeste de la ciudad y envió negociadores al Cabildo de la ciudad con una carta que llamaba a la rendición inmediata. El documento señalaba su noble sangre inca y las acciones que había tomado contra los corregidores. Hacía una relación de sus planes: la supresión del cargo de corregidor, el fin del reparto, el nombramiento de un alcalde indio consciente en cada provincia, y la creación de una Real Audiencia en Cusco.150 La Municipalidad y el obispo Moscoso simplemente desairaron a sus emisarios.

Luego de más de una semana de negociaciones frustradas y de escaramuzas, el 8 de enero se inició la principal batalla por Cusco. Las fuerzas rebeldes buscaban sitiar la ciudad y controlar la entrada norte que vinculaba Cusco con los valles productores de grano al oeste y con Lima. Por su parte, para enfrentar a los insurgentes, las tropas de milicia —en particular el batallón de comerciantes— se hicieron cargo de los escarpados cerros que rodeaban la ciudad, mientras diversas compañías detenían las ocasionales arremetidas de los rebeldes contra la ciudad. Miles de indios leales de refuerzo, provenientes de Paruro, reforzaban a las fuerzas realistas. Los cañones y la artillería utilizada por los rebeldes fallaron una y otra vez debido —según algunos— a la traición de Juan Antonio de Figueroa, uno de los pocos españoles que combatieron por el lado de los rebeldes y, según un informe, el 10 de enero los treinta mil rebeldes se retiraron. Las bajas fueron pocas en ambos lados. Se han presentado numerosas hipótesis por este viraje de los acontecimientos; una de ellas es que los realistas habían colocado a miles de indios en la primera fila y tal vez Túpac Amaru quería evitar matarlos. Aparentemente, quería tomar la ciudad sin violencia, con una entrada triunfal, lo que en ese momento era imposible.151 Por lo demás, sus tropas también estaban sufriendo a causa de un nivel peligrosamente bajo de alimentos, lo que empujaba a muchos a desertar durante la noche.152 Aunque la rebelión todavía estaba lejos de haber llegado a su fin, en ese momento los españoles entraron al ataque.

Contraataque

Luego del fracasado sitio al Cusco, Diego Cristóbal Túpac Amaru condujo una ofensiva hacia el norte y este de Cusco: a Calca, a Urubamba y luego a Paucartambo. El cacique realista Pumacahua lo persiguió. José Gabriel regresó a Tungasuca mientras algunos de sus comandantes más cercanos continuaban la campaña en las provincias altas del sur. En este punto, salieron a la superficie las divisiones en las fuerzas de Túpac Amaru. A fines de enero, Micaela recibió informes de que diversos poblados de Chumbivilcas se habían vuelto contra los rebeldes, algunos comandantes le enviaban prisioneros que estaban acusados de espiar para el gobierno153; y Diego Cristóbal se quejaba de los excesos de sus tropas. Las fuentes oficiales, por su lado, dieron gozosa publicidad a informes de deserciones a gran escala, particularmente entre aquellos que no eran indígenas.154

Flores Galindo ha identificado, al interior del movimiento rebelde, dos fuerzas que se hallaban cada vez más encontradas: “El proyecto nacional de la aristocracia indígena y el proyecto de clase (o etnia) que emergía con la práctica de los rebeldes”. Las diferentes formas como ambas fuerzas usaban la violencia ampliaron esta escisión entre el liderazgo y los seguidores. Túpac Amaru y Micaela sabían que los ataques contra los criollos —y más aún contra curas, mujeres u otros “no-combatientes”— alejaría a quienes no eran indios, lo que haría imposible que el movimiento fuera multiétnico; sin embargo, no fueron capaces de controlar a los diversos grupos que operaban bajo su bandera, una división que el gobierno explotó.155 Túpac Amaru, Micaela y los otros dirigentes condujeron fuerzas que ejecutaron a autoridades españolas, tomaron haciendas y obrajes, y atacaron a aquellos que intentaban detenerlos. Ceremonias del tipo de aquella realizada para ejecutar a Arriaga resaltaban el poder regio de Túpac Amaru. Su uso de la violencia estaba en armonía con la presentación del levantamiento como un esfuerzo contra la malvada práctica colonial y su ira se dirigía hacia los perversos españoles. Las masas indígenas, sin embargo, por momentos emplearon una definición mucho más amplia del enemigo, que en algunos casos podía incluir a todos aquellos que no fueran indios. La propia violencia fue más allá del mero exterminio del enemigo.

Con el fin de entender mejor la violencia de la rebelión, es necesario revisar los propios combates militares. A pesar del gran número de soldados de ambos lados, la característica de la rebelión fueron las incursiones guerrilleras y no las grandes batallas. La topografía de los Andes, con sus grandes cumbres y valles estrechos, ayuda a explicar el bajo número de combatientes en cada batalla: reconociendo su inferioridad en armamento, los rebeldes preferían los desfiladeros y senderos altos, donde podían utilizar su conocimiento del terreno.156 En muchas de las victorias rebeldes, la toma del poblado, propiedad u obraje halló poca oposición; en otras, los rebeldes atacaban por olas. Los relatos provenientes de españoles resaltaban la persistencia de los atacantes y los efectos dolorosos de su principal arma, la honda. También señalaban la importancia de las mujeres, quienes reunían las rocas que serían arrojadas y que resistían las arremetidas realistas, a menudo con filudos huesos de animal en fieros combates cuerpo a cuerpo.157 El comandante realista Pumacahua, cacique de Chinchero, que se haría célebre en 1815, ayudó a cambiar la corriente contra los rebeldes al adoptar la estrategia de guerrillas que aquellos habían usado con tanto éxito.

Incluso sucedió que, en el impetuoso período previo a la toma de Cusco, las fuerzas de Túpac Amaru ocasionalmente desobedecieron a sus jefes que intentaban controlar su violencia. También hubo otros casos, como el sucedido en noviembre de 1780, como consecuencia de Sangarará, cuando los indios de Papres, Quispicanchi, apedrearon hasta la muerte al cacique criollo de Rondocan, a pesar del hecho de que él apoyaba a los insurgentes; un informe señalaba que la razón era simplemente porque no era indio.158 En algunas zonas controladas por los rebeldes la vestimenta con atuendo español era una razón suficiente para la muerte y los seguidores indígenas de la rebelión amenazaban a todos los puka kunka (cuello rojo o “colorado”), que era el nombre que se daba a los españoles159. A fines de diciembre, cuando las fuerzas rebeldes se aproximaron a Cusco y enfrentaron a las tropas hábilmente dirigidas por Pumacahua, fueron acusados de atrocidades en Calca, en el Valle Sagrado. Según un comentarista realista, “dieron muerte cruel a quantos Españoles hallaron de ambos sexos reputando por Españoles o Mestizos a todos los que tenían camisa, y lo que es más horrible, usaban torpemente de las mujeres de representación agradable, quitándoles después la vida, llegando a la mayor impiedad de incubar sobre los cadáveres de otras”.160

En febrero, las fuerzas de Túpac Amaru estaban a la defensiva en la región circundante a Cusco. El inspector general José del Valle llegó a fin de mes con doscientos soldados bien entrenados del Batallón estable del Callao. Del Valle y el visitador general Areche querían pacificar a la población de Cusco con la abolición del reparto y las aduanas y el perdón para los rebeldes que de inmediato entregaran las armas.161 Así, en marzo estuvieron al mando de quince mil soldados divididos en seis columnas, la mayor parte de los cuales eran indios.162 En este punto, Túpac Amaru enfrentaba no solo una fuerza realista mucho más fuerte, y divisiones en sus propias tropas, sino también problemas logísticos para asegurar vestimenta y alimento suficiente: un jefe rebelde se quejaba de que sus soldados estaban “desnudos”.163

El 9 de marzo Del Valle salió de la ciudad de Cusco, dejando tras de sí a un pequeño contingente para que defienda la ciudad. En Cotabambas, hacia el sur, la quinta columna derrotó a dos de los mejores generales de Túpac Amaru, los criollos Tomás Parvina y Felipe Bermúdez, y ambos murieron. La mayor parte de las tropas realistas avanzaron, a lo largo de los altos cerros del oeste del valle de Vilcamayo, yendo tras del líder de la rebelión. El 21 de marzo un traidor desertó del campamento de Túpac Amaru para advertir a Del Valle sobre un inminente ataque de sorpresa. Entonces sus tropas trasladaron el campamento y pudieron rechazar un asalto de madrugada; Del Valle creía que, sin la advertencia, sus fuerzas hubieran sido diezmadas, en “un teatro tan lastimoso y desgraciado como el de Sangarará”.164 El 23 de marzo, el grueso de las fuerzas realistas se ubicó en las afueras de Tinta, cerca de Sangarará. En los días siguientes ambos lados sufrieron a causa de un clima inusualmente frío, pues la nieve cayó sobre los soldados que estaban pobremente protegidos. Igualmente, las reservas de alimentos se habían reducido en forma considerable. Las fuerzas realistas cercaron el campamento rebelde en Tinta con el fin de que se rindieran por hambre y el 5 de abril los rebeldes intentaron quebrar el cerco, pero fallaron en el intento. Túpac Amaru pudo escapar, cruzando el río Combapata hacia el pueblo de Langui, donde creía que el coronel Ventura Landaeta lo ocultaría. Sin embargo, ansiosos por reclamar la recompensa de 20 000 pesos, un grupo de soldados lo siguió y, finalmente, el 6 de abril fue capturado. El 14 de ese mismo mes, soldados bien armados marchaban hacia la ciudad del Cusco con Túpac Amaru, Micaela, otros miembros de la familia, y varios dirigentes de la rebelión.165

La captura de José Gabriel y su círculo más cercano no puso fin a la rebelión. Diego Cristóbal asumió el liderazgo y trasladó la rebelión hacia el sur, a la zona del Lago Titicaca y el Alto Perú, y Andrés Túpac Amaru, primo lejano, también comandaba fuerzas importantes. De hecho, las proclamas de Diego Cristóbal eran más manifiestamente anticoloniales que las de José Gabriel, y las acciones de los rebeldes también se habían radicalizado, pues atacaban a grupos no-indígenas que no habían sido tocados en la fase de Túpac Amaru. Así, la violencia por parte de las fuerzas rebeldes y las fuerzas realistas alcanzó nuevos niveles. En el Alto Perú, Julián Apaza tomó el mando de la rebelión de Katari luego de que Tomás Katari fuera asesinado en enero de 1781. Si bien las fuerzas combinadas, kataristas y túpacamaristas, sitiaron la ciudad de La Paz en julio y nuevamente en agosto de 1781, las tensiones entre ellos impidieron su unificación, pese a lo cual en el Alto Perú y en la zona del Lago Titicaca la sublevación continuó hasta 1783. Sin embargo, en la zona de Cusco, la captura y ejecución del alto mando significó el fin del levantamiento.

El significado de Túpac Amaru

Este capítulo ha intentado demostrar que la rebelión fue un movimiento protonacional cuyo objetivo era derrocar el colonialismo borbónico. Si bien surgieron diferencias entre el liderazgo y las masas, que se hicieron evidentes principalmente a través de los diferentes usos de la violencia, ellos estaban de acuerdo en la necesidad de atacar o expulsar a las autoridades locales y regionales y a los beneficiarios del sistema, tales como los propietarios de haciendas y obrajes, y de abolir los principales tributos coloniales tales como el reparto y la alcabala. No obstante, no debería exagerarse esta división. Túpac Amaru II inició su movimiento con la ejecución pública de un corregidor conocido (y detestado). Casi inmediatamente después, los rebeldes se lanzaron al ataque. El liderazgo no tenía en mente negociar mejores relaciones con el Estado, sino que quería derrocarlo. La invocación de José Gabriel al rey de España, y la idea de erigirse en nuevo emperador no debe ser rebajada con calificativos de retrógrada o conservadora, pues resulta anacrónico el cuestionamiento de la naturaleza política del movimiento con el argumento de que no defendía algún tipo de plataforma republicana. En ese momento, casi una década antes de la Revolución francesa, la idea republicana apenas si estaba incluida en el discurso político en los Estados Unidos.166 En el Perú llegaría recién en 1820, luego de décadas de lucha, y de intenso debate entre las fuerzas que combatían a los españoles, muchas de las cuales estaban a favor de algún tipo de sistema monárquico que reemplazara a los Borbón. La situación se complicaba aún más porque los intelectuales criollos omitían “el problema del indio”. En Lima, José Gabriel no encontró corrientes intelectuales y políticas que le fueran compatibles ni tampoco seguidores para un movimiento anticolonial de base indígena. En ese momento no existía una clara alternativa poscolonial: Túpac Amaru intentaba construir una.

Tampoco debe presentarse a la mayoría de combatientes como seguidores de sempiternas prácticas andinas de violencia “irracional”, pues ellos luchaban a causa de la prolongada aversión frente al colonialismo español, personificado por el corregidor y otras autoridades, quienes durante la rebelión fueron con mucha frecuencia el blanco de los ataques. Su desilusión había aumentado en los últimos años debido a crecientes demandas del Estado en medio de un estancamiento económico de Cusco. Para llegar a una total comprensión de la conducta rebelde es necesario analizar los conflictos locales y las prácticas políticas, pues los insurgentes no eran seguidores insensatos de un líder carismático. No obstante, aunque no siempre concordaban, el liderazgo y las fuerzas rebeldes compartían el objetivo de derrocar al colonialismo español.

Las tres interpretaciones del levantamiento que se han señalado en la introducción contribuyen a su comprensión y, de hecho, se requiere combinarlas. La opinión que lo califica de “precursor” interpreta correctamente que la rebelión era anticolonial. Sin embargo, hay que señalar que entre 1780 y el período de la Independencia (1810-1825) Perú y España cambiaron radicalmente. Más aún, también debe tomarse en cuenta la relación entre el levantamiento de Túpac Amaru y la larga campaña por la Independencia. Como se verá en los siguientes capítulos, la Gran Rebelión agudizó las tensiones raciales en el Perú, lo que hizo más difícil un movimiento multiétnico. Las interpretaciones que ponen el énfasis en la identidad inca insisten correctamente en que esta constituyó el símbolo más importante de la rebelión; no obstante, se requiere ver este simbolismo desde la perspectiva de las “tradiciones inventadas” y no como remembranzas elementales. El pueblo de Cusco recordaba y rememoraba en diferentes formas a los incas, cuya incorporación no necesariamente contradice o impide un proyecto más moderno, o “nacional”. Finalmente, la interpretación de “Viva el Rey” sitúa correctamente a la rebelión de Túpac Amaru en una tradición de negociación de derechos. En la década de 1770, cuando el visitador Areche implementaba las crecientes exigencias de los Borbón, esta estrategia había llegado a sus límites. Y a pesar de su discurso moderado y casi confuso, Túpac Amaru no estaba negociando, sino que intentaba derrocar el Estado. Por otro lado, la rebelión de Túpac Amaru debe ser comprendida a la luz de la cultura política del siglo XVIII: tensiones en aumento que se hicieron evidentes en el creciente número de revueltas, las diversas invocaciones a los incas, y el surgimiento de nuevas corrientes ideológicas y políticas. Se trataba de un movimiento protonacional que enfrentaba las contradicciones del colonialismo en los Andes y, a la vez, se veía socavado por ellas.

¿Cómo contribuye este análisis a la comprensión del nacionalismo? Por encima de todo, pone el énfasis en la necesidad de pluralizar el sujeto y de analizar los múltiples nacionalismos que se superponen, se entrecruzan y, en determinados momentos, incluso se combinan. La burguesía criolla no era la única que podía imaginar una alternativa al colonialismo español y exigir sus derechos so pretexto del nacionalismo.167 El movimiento de Túpac Amaru creó una plataforma andina y de base indígena que fue una perspectiva que no desapareció con la derrota de la rebelión. En las siguientes décadas surgieron movimientos similares, y las dificultades del Perú en relación a la formación de la nación y el Estado solo pueden entenderse si se analiza las relaciones entre este proyecto y aquellos de los criollos que dieron forma al Estado y que fueron, finalmente, los vencedores. El uso del concepto de nacionalismo (o protonacionalismo) no implica que el movimiento de Túpac Amaru fuera el antecesor de la Independencia, pues se trataba de un grupo social muy diferente (jefes y seguidores) en un período diferente, que usaba medios diferentes, retórica diferente y, posiblemente, tenía objetivos diferentes. Empero, el movimiento de Túpac Amaru tenía una visión de una sociedad poscolonial y buscaba implementarla a través de una revolución social. Su análisis no es una mera historia social de los —en último término, insignificantes— perdedores, ya que el movimiento alteró radicalmente las relaciones sociales y, en los hechos, el curso histórico del Perú en las siguientes décadas o incluso en los siglos posteriores.