- -

- 100%

- +

Kapitel 1 Der analytische Ansatz: Am Beispiel des Federalist Paper Nr. 10

Der analytische Ansatz zur Interpretation von Texten der politischen Ideengeschichte – zuweilen auch Oxford Ansatz genannt – bedarf im Grunde nicht langatmiger Erläuterung. Er bezeichnet das, was wir ohnehin intuitiv tun zu müssen glauben, wenn wir uns einen Text nicht nur ansehen, sondern ihn wirklich studieren wollen. Anstatt das Geschriebene nur zu überfliegen und ein wenig in die Einleitung und den Schluss hineinzulesen, nehmen wir uns vor, genau zu betrachten, was die einzelnen Sätze des Texts besagen. Wir versuchen uns in die Lage zu bringen, den Text in eigenen Worten wiederzugeben, um dessen Inhalt uns selbst und anderen erklären zu können. Weil der analytische Ansatz vergleichsweise ebenso naheliegend wie theoretisch schlicht und praktisch einfach zu handhaben ist, findet er in Lehrbüchern wie Vorlesungen zur politischen Ideengeschichte (und Philosophie) nur selten Erwähnung.

Drei Gründe sprechen dennoch für eine systematische Darlegung des analytischen Ansatzes. Erstens kann nicht davon ausgegangen werden, dass jedem völlig klar ist, wie gemäß dem analytischen Ansatz genau vorzugehen ist. Zweitens erachten unseres Wissens alle heutigen Fachexegeten von Texten der politischen Ideengeschichte den analytischen Ansatz als defizitär und legen ihren Arbeiten andere Interpretationsansätze zugrunde. Die genaue Kenntnis des analytischen Ansatzes ist also auch deshalb wichtig, weil wir sonst nicht wissen können, welche Grenzen unserer intuitiven Herangehensweise an Texte gesetzt sind. Schließlich ist die Kenntnis des analytischen Ansatzes für die ideengeschichtliche Interpretationspraxis deshalb von Vorteil, weil er Analysestrategien bereitstellt, auf die fast alle anderen Ansätze trotz ihrer Ablehnung des analytischen Ansatzes in „Reinform“ in der ein oder anderen Weise doch zurückgreifen.1

Der analytische Ansatz versteht Textinterpretation nach seinen Maßstäben als eine recht bescheidene Aufgabe. Es sollen lediglich im Text befindliche Fragen, Thesen, Argumente, Theorien und Antworten identifiziert werden. Die Aufgabe der kritischen Prüfung, ob die im Text identifizierten Fragen, Thesen, Argumente, Theorien und Antworten funktionstüchtige politiktheoretische Werkzeuge und somit für uns relevant sind, wird vom analytischen Ansatz nicht übernommen. Er verrichtet nur die notwendige Vorarbeit dafür. Er unterzieht die Texte einer deskriptiven Analyse, um eine systematische Diskussion zu ermöglichen. Vereinfachend gesagt wird ein Text zu verstehen gesucht, indem zerlegt, sortiert und zusammengefasst wird, was Schwarz auf Weiß im Text geschrieben steht.

1. Zur Theorie des analytischen Ansatzes

Der analytische Interpretationsansatz ist theoretisch und in der praktischen Anwendung maßgeblich durch Philosophen und Philosophinnen geprägt worden, die im 20. Jahrhundert an der Universität Oxford tätig waren. Ihr Beitrag bestand dabei nicht zuletzt darin, dass sie die „analytische Methode“ (die vorab durch Philosophen aus Cambridge wie G.E. Moore entwickelt wurde), auf den Bereich der politischen Philosophie übertrugen.2 Für die Interpretation von Texten bedeutete dies zunächst, dass man sich auf die sprachphilosophische Klärung von politischen Begriffen und den Nachweis konzeptueller Fehler und methodischer Missverständnisse beschränkte. In der Folge ging man aber dazu über, in weniger destruktiver Absicht die logische Verknüpfung der politischen Begriffe zu Argumenten und Theorien nachzuvollziehen und die Texte als Antwortversuche von politischen Autoren auf „permanente oder zumindest wiederkehrende Probleme der Philosophie“ zu deuten.3

Reflexionsbox 2: Überzeitliche Ideen

Der Begründer der Disziplin der politischen Ideengeschichte, Arthur Oncken Lovejoy, gab als Ziel der Disziplin das Studium von überzeitlichen Grundideen (unit ideas) aus. In detaillierten Analysen sollte die Geschichte dieser überzeitlichen Grundideen nachvollzogen werden, d. h. wie Begriffe (z. B. Recht, Freiheit, Vertrag) im Laufe der Geschichte bestimmt, modifiziert, mit anderen Begriffen kombiniert und artikuliert wurden.4 Die Vertreter des analytischen Ansatzes insistierten nicht unbedingt auf der Existenz von überzeitlichen Ideen, suggerierten aber wohl, dass sich einige Ideen (oder zumindest Fragen) als ziemlich langlebig erwiesen und sich historisch nur wenig verändert haben. Kritiker, die von einer stärkeren Beeinflussung von Autoren durch ihren historischen intellektuellen Kontext ausgehen, charakterisieren das Ideengeschichtsverständnis des analytischen Ansatzes deshalb überspitzt als fiktives Gespräch zwischen antiken, neuzeitlichen und modernen Autoren in einem zeitlosen Elfenbeinturm. Die Vertreter des analytischen Ansatzes entgegneten darauf nicht ganz zu Unrecht, dass die Klassiker der politischen Ideengeschichte in einen eben solchen überzeitlichen Dialog einzutreten gewillt gewesen scheinen. Die Vertreter des analytischen Ansatzes konnten ihnen somit in gewisser Hinsicht besser gerecht werden als ihre Kritiker, indem sie z. B. Hobbes als einen Menschen des 20. Jahrhunderts diskutierten, so wie Hobbes Aristoteles als seinen Zeitgenossen ansprach.

Für den analytischen Ansatz ist zentral, was in einem Text steht. Warum jemand den Text geschrieben hat, wer dieser Jemand war und welche Absichten dieser Jemand mit dem Text im Sinn hatte, wird konsequent ausgeklammert:

Manche meinen, um zu verstehen, was ein Mann sagte, müssten wir wissen, warum er es sagte. Das ist falsch. Wir müssen nur betrachten, wie er Wörter verwendete. Um Hobbes zu verstehen müssen wir nicht wissen, welchen Zweck er mit dem Leviathan verfolgte und was er über die rivalisierenden Ansichten der Royalisten und Parlamentarier dachte. Wir müssen nur wissen, was er mit Wörtern wie Recht, Freiheit, Vertrag und Verpflichtung meinte […] Ich beschränke mich [deshalb] darauf, was meine Autoren zu sagen haben und lasse die Ursprünge ihrer Theorien oder die Umstände, in denen sie entwickelt wurden, fast vollständig außer Acht.5

Um gemäß der Theorie des analytischen Ansatzes einen Text zu verstehen, braucht man also nicht den historischen Kontext, die Biografie des Autors, weitere Texte des Autors und seiner Zeitgenossen oder spätere Rezeptionen zu beachten; alles, was es herauszufinden gilt, steht im zu untersuchenden Text selbst.

Reflexionsbox 3: Aussagegehalt und Autorintention

Wenn wir über ideengeschichtliche Texte sprechen, sagen wir häufig so etwas wie „Im Text kritisiert Thomas Hobbes die Position Y“ oder „Was Hannah Arendt meint, ist Z“, wodurch die Person des jeweiligen Autors ins Spiel gebracht und suggeriert wird, dass entscheidend ist, was er oder sie beim Schreiben im Kopf hatte. In den Kopf eines Autors hineinzusehen ist naturgemäß schwierig. Verlässlicher scheint zu sein, darauf zu fokussieren, was ein Autor schrieb. Der analytische Interpretationsansatz beschränkt sich dementsprechend auf die Aussagen, die Schwarz auf Weiß in den Texten geschrieben stehen. Im Rahmen einer analytischen Interpretation geht es deshalb nicht darum, was Hobbes oder Arendt „eigentlich meinten“, sondern nur darum, welche Aussagen die Sätze ihrer Texte treffen.

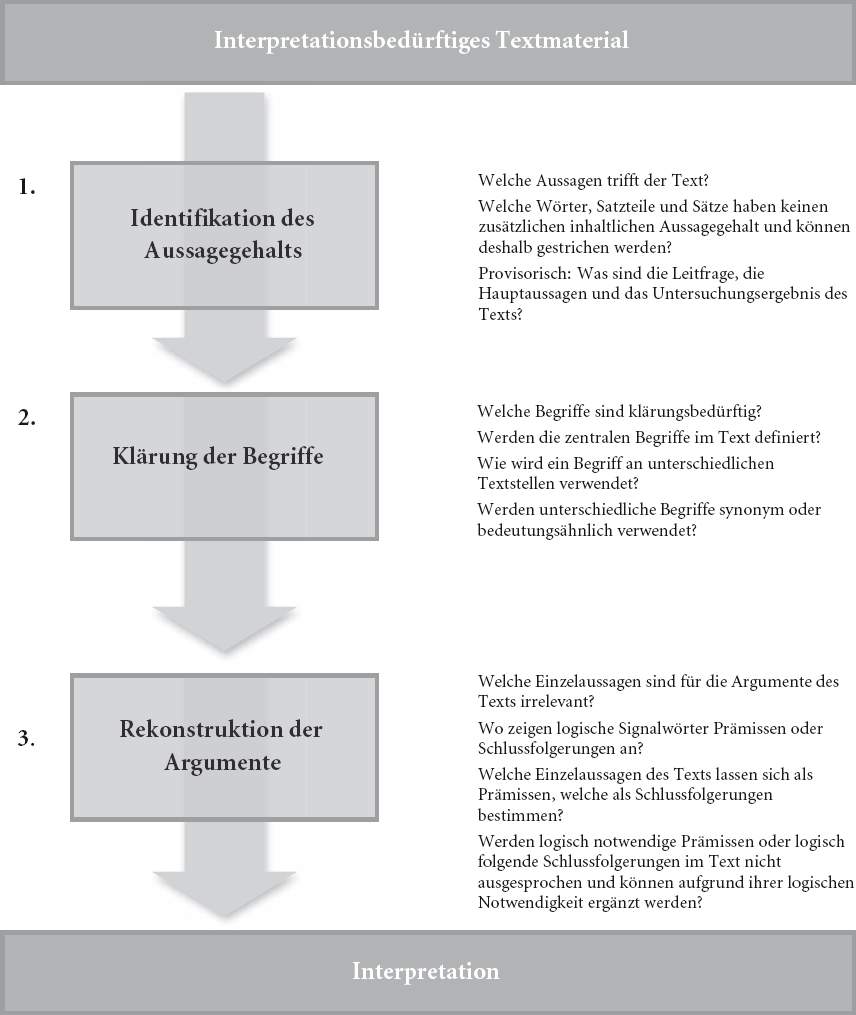

Wie ist vorzugehen, wenn man einen Text für interpretationsbedürftig oder, mit Blick auf den analytischen Ansatz, analysebedürftig befunden hat? Drei Analyseschritte lassen sich unterscheiden: Die Analyse des Aussagegehalts, die Klärung der Begriffe und die Rekonstruktion der Argumente des Texts.

Im ersten Analyseschritt wird der inhaltliche Aussagegehalt des Texts identifiziert. Die Sätze eines Texts beherbergen dessen inhaltliche Aussagen, fallen aber nicht unbedingt mit diesen zusammen. Allerdings sind die Sätze der meisten Texte der politischen Ideengeschichte sehr wortreich und schließen Füllwörter, literarische Floskeln, rhetorische Wendungen und Umschreibungen mit ein, die dem Sprachrhythmus, der besseren Lesbarkeit oder effizienteren Überredung der Leser dienen, aber keine zusätzlichen, im engeren Sinn inhaltlich relevanten, Informationen liefern. Sie können deshalb gestrichen werden. Selbiges gilt für ganze Sätze, die beispielsweise bereits getätigte Aussagen wiederholen, zusammenfassen oder mit weitgehend überflüssigen Details und Beispielen ausschmücken. Sogar in extrem technisch anmutenden Traktaten können Streichungen geboten sein. Das bekannteste Beispiel stellt der Nachsatz an einen logischen Beweis „quod erat demonstrandum“ (was zu beweisen war) dar. Andere Sätze können durch Paraphrasierung stark gekürzt werden. Ein Beispiel aus Platons Der Staat mag dies illustrieren:

TextAussagenSOKRATES: Kannst du mir aber eine größere und heftigere Lust nennen als die, die man mit der Aphrodite verbindet? GLAUKON: „Nein“, versetzte er, „und auch keine wahnsinnigere.“ (403a)A: Die mit der Aphrodite assoziierte Lust ist die stärkste Lust.Eine Herausforderung bei der Identifikation und Paraphrasierung des inhaltlichen Aussagegehalts eines Texts ist mitunter grammatischer Art. Allem voran gilt dies für Pronominalbezüge, denn häufig ist nicht eindeutig, auf welches Subjekt des Vorsatzes sich Pronomen (wie z. B. er, sie, es, dieser, jenes, etc.) beziehen. Beim Satz „Die Regierung, sagt die Kanzlerin, könne der Gesellschaft nicht helfen. Sie ist innerlich zerrissen“ ist unklar, auf wen oder was sich das Personalpronomen „sie“ bezieht, ob also die Regierung, die Kanzlerin oder aber die Gesellschaft zerrissen ist. Manchmal geben die zuvor oder danach stehenden Sätze Aufschluss über den Pronominalbezug. Wenn dies nicht der Fall ist, können nur Hypothesen aufgestellt werden, die sich eventuell im Zuge der Interpretation stützen oder zurückweisen lassen (A’: Die Regierung ist zerrissen; A’’: Die Kanzlerin ist zerrissen; A’’’: Die Gesellschaft ist zerrissen).

Sobald die Einzelaussagen des Texts identifiziert und so klar und knapp wie möglich aufgelistet sind, können die Hauptaussagen, die Leitfrage und das Untersuchungsergebnis des Texts bestimmt werden. Damit kann ein grober Überblick über die Argumentationsstruktur des Texts gewonnen werden.

Im zweiten Anaylseschritt klärt man die Begriffe des Texts, wobei solche im Vordergrund stehen, die unklar oder in politikphilosophischen Diskussionen umstritten (wie z. B. Gesetz, Verpflichtung, Freiheit) sind. Wenn der Text Definitionen dieser Begriffe bereitstellt, hilft das natürlich sehr. Zusätzlich müssen aber sämtliche Stellen, an denen die jeweiligen Begriffe vorkommen, auf Kohärenz und zusätzliche Definitionskriterien untersucht werden. Diese Parallelstellenstrategie kann zudem auf sehr ähnliche Begriffe oder andere Begriffe, die womöglich als Synonyme fungieren, ausgeweitet werden. Unmittelbar im Anschluss an den oben zitierten Textausschnitt aus Platons Der Staat wird so die mit der Aphrodite assoziierte Lust als die Liebe gekennzeichnet. Die Aussage des Textausschnitts kann deshalb durch die Begriffsbestimmung noch prägnanter reformuliert werden: „Die Liebe ist die stärkste Lust.“

Die Analyse der Aussagen und Begriffe dient der Vorbereitung des dritten Schritts, der Rekonstruktion der Argumente. Mit der Rekonstruktion der Argumente ist nicht gemeint, die im Text vorkommenden Argumente auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und zu korrigieren. Eine solche systematische Diskussion von Argumenten bietet sich zwar im Anschluss an die Interpretation eines Texts mit dem analytischen Ansatz an, ist aber nicht Teil davon. Bei der Rekonstruktion der Argumente geht es allein darum, die Aussagen des Texts, die Bestandteile von Argumenten sind, zu identifizieren und deren logischen Zusammenhang nachzuvollziehen.

Ein Argument besteht in der Regel aus mindestens zwei Prämissen und einer Schlussfolgerung. Zum Beispiel:

Alle Menschen sind sterblich.= PrämisseSokrates ist ein Mensch.= PrämisseSokrates ist sterblich.= SchlussfolgerungSelten werden Argumente in Texten der politischen Ideengeschichte so klar und geordnet präsentiert. Prämissen können nach der Schlussfolgerung nachgereicht und Schlussfolgerungen können als Behauptungen vorausgeschickt werden. Die erste Frage des dritten Analyseschritts richtet sich dementsprechend darauf, welche Aussagen als Prämissen und welche als Konklusionen fungieren. Auf Signalwörter der Logik ist hierfür besonders zu achten. Prämissen können durch Wörter wie „da“, „weil“, „insofern“ oder „wenn“ angezeigt werden und Schlussfolgerungen durch Wörter wie „also“, „daraus folgt“, „deshalb“ oder „dann“. Ebenso häufig wie (aus logischer Sicht) ungeordnete Argumente kommen unvollständige Argumente vor, bei denen eine logisch notwendige Prämisse unerwähnt bleibt (sogenannte Enthymeme) oder komplexe Argumente, die Zwischenschlussfolgerungen überspringen. Für die Rekonstruktion der Argumente des Texts kann es schließlich nützlich sein, die Typen der jeweiligen Argumente zu bestimmen. Handelt es sich z. B. um induktive oder deduktive Argumente, Analogien oder kausale Argumente.6

Infografik 1: Der analytische Ansatz

Der analytische Ansatz interpretiert einen Text, indem systematisch ausgewertet wird, was der Text inhaltlich und explizit aussagt.

Aus Gründen des Platz- und Zeitmangels wird man im Rahmen einer analytischen Interpretation nicht sämtliche fehlenden Prämissen und Schlussfolgerungen ergänzen und sämtliche Einzelargumente rekonstruieren können. Man muss also beurteilen, welche Argumente einer detaillierten Analyse unterzogen werden sollen und dem verbesserten Verständnis der Gesamtargumentation des Texts am meisten zuträglich sind.

2. Das Anwendungsbeispiel: James Madisons Federalist Paper Nr. 10

Den analytischen Ansatz wollen wir anhand des Federalist Paper Nr. 10 von James Madison illustrieren. Bei diesem Text handelt es sich um einen Kommentar zur Amerikanischen Verfassungsdebatte, der heute als eines der wichtigsten Dokumente der konstitutionellen Gründungsgeschichte der USA gilt. Veröffentlicht wurde der Artikel am 22. November 1787 in der Zeitung New York Packet unter dem Pseudonym „Publius“. Neben James Madison verwendeten auch John Jay und Alexander Hamilton dieses Pseudonym. Gemeinsam veröffentlichten sie zwischen Oktober 1787 und August 1788 insgesamt 85 Zeitungsartikel, um die Ratifikation des Amerikanischen Verfassungsentwurfs zu befördern. (Man bezeichnet sie als die Föderalisten.) Gegen Publius erhoben Autoren ihre Stimme, die ihrerseits unter Pseudonymen, wie z. B. Cato, Brutus, Centinel oder Federal Farmer schrieben (die sogenannten Anti-Föderalisten).

All dies muss uns aber im Folgenden nicht interessieren, denn der historische Kontext, die Biografie des Autors und die Rezeptionsgeschichte spielen beim analytischen Ansatz keine Rolle. Es geht nur um das, was explizit im Text geschrieben steht, die Interpretation erfolgt textimmanent. Wie zuvor dargelegt, muss deshalb im Folgenden lediglich der Aussagegehalt bestimmt und die zentralen Begriffe geklärt werden, um daraufhin die Argumente des Federalist Paper Nr. 10 rekonstruieren zu können.

3. Vom Wortlaut zum Aussagegehalt: Die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10

3.1 Untersuchungsziel und Hauptaussagen des Texts

Das Federalist Paper Nr. 10 ist weitgehend klar geschrieben, so dass der erste Analyseschritt – die Identifikation des Aussagegehalts – keine allzu großen Herausforderungen bereithält. Nehmen wir uns die ersten Zeilen des Texts im Detail vor. Zunächst filtern wir die Einzelaussagen („A“) aus dem Text heraus. Dabei heben wir sogleich uneindeutige Pronominalbezüge (durch eckige Klammern) und klärungsbedürftige Begriffe (durch Unterstreichung) hervor.

TextAussagen„Keiner der vielen Vorteile, die von einer sinnvoll aufgebauten Union zu erwarten sind, verdient sorgfältiger untersucht zu werden als der, mittels ihrer die Gewalt der Faktionen brechen und unter Kontrolle halten zu können. Nichts lässt den Befü rworter der Volksregierung so sehr um deren Ruf und Schicksal bangen wie das Wissen, welch starke Neigung zu diesem gefährlichen Laster ihr zueigen ist. Er wird deshalb jeden Plan gebü hrend zu wü rdigen wissen, der ein geeignetes Heilmittel dagegen bereitstellt, ohne dabei die Prinzipien zu verletzen, die fü r ihn bindend sind.“ (P1)7A1: Eine wohlgeordnete Union verspricht viele Vorteile. A2: Die Fähigkeit, die Gewalt der Faktionen zu unterbinden, ist ein solcher Vorteil. A3: Die Integrität und die Existenz von Volksregierungen wird durch [dieses] Problem gefährdet. A4: Volksregierungen sind für das Problem anfällig. A5: Befürworter von Volksregierungen streben nach einer Lösung für das Problem, die nicht die Prinzipien der Volksregierungen verletzt.Den unterstrichenen unklaren Begriffen (Union, Gewalt der Faktionen, Volksregierung, Prinzipien der Volksregierung) kann sinnvoll erst nachgegangen werden, sobald alle Aussagen des Texts identifiziert sind, da sich später möglicherweise Definitionen finden lassen. Zunächst gilt es die Einzelaussagen im Text zu Hauptaussagen zu komprimieren. Die fünf Einzelaussagen des zitierten Textausschnitts lassen sich aber vereinfachend unter folgender Überschrift zusammenfassen: Faktionen sind ein Problem für Volksregierungen. Aufgrund des grammatisch uneindeutigen Pronominalbezugs in A3 („dieses“) muss allerdings in Betracht gezogen werden, dass das Problem weniger in den Faktionen selbst, als vielmehr in einem bestimmten Aspekt von Faktionen, nämlich „der Gewalt von Faktionen“, besteht.

Hauptaussage Paragraf 1

Faktionen sind ein Problem für Volksregierungen.

Oder:

Die Gewalt, die von Faktionen ausgeht, ist ein Problem für Volksregierungen.

Im zweiten Paragrafen wird sehr wortreich ausgeführt, dass die Hauptkritikpunkte an der Amerikanischen Volksregierung zum Abfassungszeitpunkt – „Misstrauen gegenüber Verpflichtungen der öffentlichen Hand und das Bangen um private Rechte“ – auf den „Faktionsgeist“ zurückzuführen ist. Der dritte Paragraf reicht eine Definition von „Faktion“ nach und im vierten Paragrafen erweist sich, dass die Doppeldeutigkeit des Pronominalbezugs im ersten Abschnitt, die unklar ließ, ob das Problem in der Gewalt der Faktionen oder den Faktionen selbst besteht, beabsichtigt gewesen war, da nun zwei Vorschläge zur Problemlösung unterbreitet werden:

Es gibt zwei Methoden, das Übel der Faktion zu kurieren: erstens, durch Beseitigung ihrer Ursachen; und zweitens, durch Kontrolle ihrer Wirkungen. (P4)

Hauptaussage Paragraf 4

Das mit den Faktionen verbundene Problem kann gelöst werden, indem entweder die Bildung von Faktionen verhindert wird oder aber die Auswirkungen von Faktionen reguliert werden.

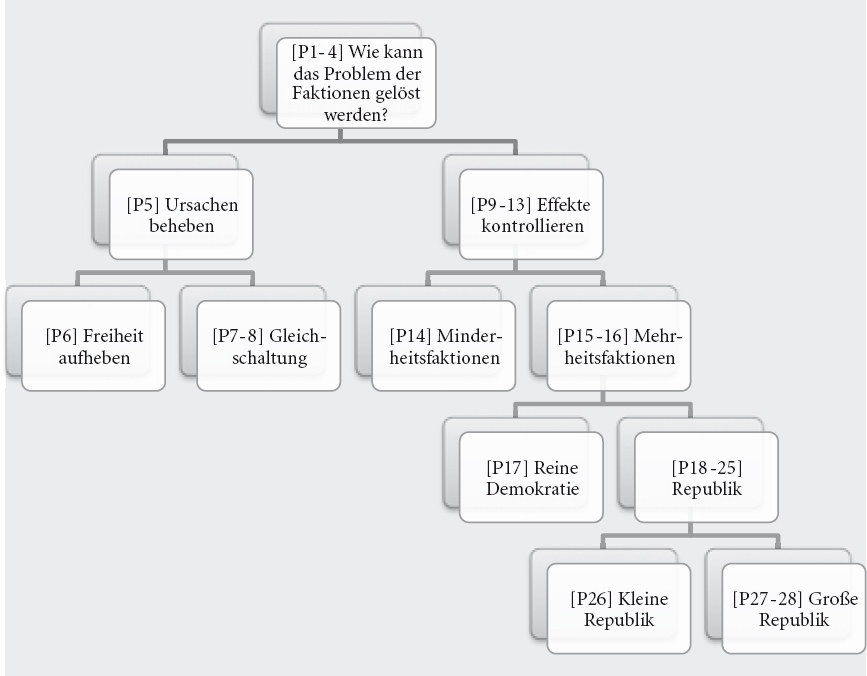

Die folgenden Paragrafen verfolgen zunächst den ersten Problemlösungsvorschlag und dann den zweiten. Wenn man das Übel an der Wurzel packen wolle und die Bildung von Faktionen verhindern möchte, könne dies nur dadurch geschehen, dass entweder die Freiheit der Bürger unterminiert wird oder alle Bürger dazu gebracht würden, dieselben Meinungen, Interessen und Leidenschaften zu teilen. Dieser erste Problemlösungsvorschlag wird daraufhin verworfen. Nimmt man sich stattdessen vor, nur die Auswirkungen des Problems zu regulieren, dann zeigt sich, dass das Problem im Rahmen einer Volksregierung tatsächlich nur bei Mehrheitsfaktionen besteht. Unterschiedliche Formen von Volksregierungen („reine Demokratien“ und „Republiken“) stellen wiederum unterschiedliche Möglichkeiten zur Regulierung der Effekte von Faktionen bereit, wobei auch die Anzahl der Bürger und die Größe des Territoriums relevante Faktoren seien. Die Diskussion wird durch die Aussage abgeschlossen, dass eine große Republik am Besten die Auswirkungen der Faktionen regulieren könne. Die Struktur der Gesamtargumentation des Texts, inklusive der Leitfrage der Untersuchung, kann damit wie folgt dargestellt werden:

Grobstruktur des Federalist Paper Nr. 10

Natürlich lässt es diese Darstellung nicht zu, sämtliche Einzelaussagen oder auch nur die Hauptaussagen wiederzugeben. Sie gibt lediglich einen Überblick über die thematische Anordnung des Aussagegehalts des Texts und bezeichnet somit nur die Zusammenfassung des Ergebnisses des ersten Analyseschritts, der aus der Identifikation aller Einzelaussagen, der Klärung von zweideutigen Pronominalbezügen und der Komprimierung auf Hauptaussagen besteht, so wie er am ersten Paragrafen im Detail durchgeführt wurde. Im dritten Analyseschritt – der Rekonstruktion der Argumente des Texts – werden wir nochmals genauer auf einige Einzel- und Hauptaussagen zurückkommen. Zuvor gilt es aber klärungsbedürftige Begriffe näher zu bestimmen.

3.2 Begriffsklärungen

Bereits im ersten Paragrafen sind uns einige klärungsbedürftige Begriffe aufgefallen: Union, (Gewalt der) Faktionen, Volksregierungen, Prinzipien der Volksregierung. In den folgenden Paragrafen kommt eine Vielzahl von weiteren klärungsbedürftigen Begriffen (wie z. B. Freiheit, Eigentum, reine Demokratie, Republik) vor und wir sind gezwungen, uns auf die Klärung jener Begriffe zu beschränken, die die größte Bedeutung für die systematische Rekonstruktion der Argumente des Texts haben. Dies sind Faktion, öffentliches Wohl und Republik.

Faktion

Der Begriff der Faktion ist von entscheidender Bedeutung für die Interpretation des Federalist Paper Nr. 10. Die Leitfrage des Texts zielt ja auf die Lösung des mit der Existenz von Faktionen verbundenen Problems ab. Die Bestimmung des Begriffs der Faktion wird dadurch unterstützt, dass der Text eine ausführliche Definition bereitstellt:

Unter einer Faktion verstehe ich eine Anzahl von Bü rgern, sei es die Mehrheit, sei es eine Minderheit, die von gemeinsamen Leidenschaften oder Interessen getrieben und geeint sind, welche im Gegensatz zu den Rechten anderer Bü rger oder den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft stehen. (P3)

Eine Faktion erfüllt gemäß dieser Definition drei Kriterien: (i) es handelt sich um eine Gruppe von Bürgern, (ii) die Gruppe teilt bestimmte Leidenschaften oder Interessen und (iii) die Handlungsabsichten der Gruppe sind mit den Rechten anderer Bürger oder den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft inkompatibel. Auch wenn die Definition weitgehend verständlich ist, verweist sie aufgrund des dritten Kriteriums auf eine weitere klärungsbedürftige Unterscheidung, nämlich die zwischen den Interessen einer Faktion und den ständigen Gesamtinteressen der Gemeinschaft. Bevor wir aber dieser Unterscheidung (über den Begriff des öffentlichen Wohls) nachgehen, gilt es erstens zu kontrollieren, ob die Verwendung des Begriffs der Faktion an anderen Stellen des Texts Aspekte miteinschließt, die über die Definition hinausgehen oder ihr widersprechen, sowie zweitens, ob im Text andere Begriffe im selben oder ähnlichen Sinn verwendet werden.

Im Hinblick auf Ersteres ist festzuhalten, dass der Begriff der Faktion an sämtlichen Stellen des Texts im Sinn der Definition verwendet zu sein scheint. Allerdings werden neben der Definition weitere, für die Begriffsbestimmung potenzielle relevante, Informationen gegeben, die untereinander nicht völlig harmonieren. Paragraf 9 beginnt damit, dass Faktionen letztlich von der menschlichen Natur herrühren („Die verborgenen Ursachen für die Entstehung von Faktionen liegen also in der menschlichen Natur“). Die Wortwahl in der Diskussion von konkreten Ursachen für die Bildung von Faktionen im Text suggerieren aber, dass Faktionen nicht essenziell mit der menschlichen Natur verbunden sind, sondern vielmehr von kontingenten Umständen abhängen. Faktionen entstünden beispielsweise solange Eigentum ungleich verteilt sei oder solange die Regierung die unterschiedlichen Fähigkeiten der Bürger, Eigentum zu erwerben, schütze (P8). Insgesamt seien Versuche, Faktionen zu unterbinden entweder unweise oder kaum realisierbar; als theoretisch unmöglich werden sie aber nicht bezeichnet (P7).

Im Hinblick auf Begriffe, die in ähnlichem Sinn wie „Faktion“ verwendet werden, fällt der Begriff der Partei auf. Zunächst wird auf den Unmut von amerikanischen Bürgern verwiesen, das öffentliche Wohl und die Rechte von Minderheiten würden zu oft in den Konflikten der rivalisierenden Parteien ignoriert (P2). Dies legt nahe, dass Parteien nicht identisch mit Faktionen sind, weil Faktionen ja definitionsgemäß – und nicht nur empirisch gesehen häufig – dem öffentlichen Wohl oder den Rechten von Bürgern entgegenstehen. An anderer Stelle aber werden Faktionen und Parteien gleichgesetzt: „So ist zu erwarten, dass die zahlenmäßig stärkste Partei oder mit anderen Worten: die mächtigste Faktion die Oberhand gewinnen wird“ (P11). Wie sich in diesem Zitat bereits andeutet, ist im Text eine leichte Begriffsverschiebung zu konstatieren, da Faktionen nach der Gleichsetzung mit Parteien zunehmend mit der größten oder dominanten Partei identifiziert werden. Doch diese Begriffsverschiebung scheint durch den Gang der Untersuchung gerechtfertigt zu sein, da in den Paragrafen 15 und 16 zu erkennen gegeben wird, dass nur Mehrheitsfaktionen ein Problem für die Volksregierung darstellen, da Minderheitsfaktionen aufgrund des Majoritätsprinzips in Schach gehalten würden.