- -

- 100%

- +

Öffentliches Wohl

Für den Begriff des öffentlichen Wohls stellt der Text keine Definition bereit. Wir müssen uns daher Einsichten über die Bedeutung des Begriffs im Text durch die Parallelstellenstrategie erhoffen. Dafür sind zunächst alle Verwendungen des Begriffs „öffentliches Wohl“ relevant sowie weiter die Stellen an denen andere Begriffe synonym verwendet werden. „Öffentliches Wohl“ scheint im Text im selben Verständnis wie „Öffentliches Gut“, „Wohl des Ganzen“, „Gemeinwohl“, „ständige Gesamtinteressen der Gemeinschaft“ sowie ferner sogar „Erforderniss[e] der Gerechtigkeit“ oder „Gerechtigkeit“ verwendet zu werden, denn die Frage danach, was Faktionen ignorieren und verletzen, wird scheinbar austauschbar mit dem einen oder anderen Begriff beantwortet. Die Analyse des Begriffs der Faktion hat gezeigt, dass Faktionen (bzw. Parteien) immer (oder meist) das Wohl ihrer Mitglieder auf Kosten des Wohls anderer Bürger und der Gesamtgesellschaft zu vergrößern suchen. Dies impliziert, dass dominante politische Gruppierungen den Staat zur Förderung von ihren Partikularinteressen einspannen. Allerdings impliziert es auch, dass die anderen politischen Gruppierungen nur dadurch abgehalten werden, ihrerseits den Staat zu instrumentalisieren, da sie zahlenmäßig unterlegen sind. Faktionen rivalisieren um die Geltungsmacht ihrer jeweiligen Partikularinteressen. Worin besteht dann das öffentliche Wohl? Kann es dergleichen überhaupt als politiktheoretisch fassbare Kategorie geben, wenn, wie vom Text suggeriert, die Neigung zur Faktionsbildung in der Natur des Menschen liegt und Parteien nicht nur meistens, sondern notwendig das eigene Wohl über das anderer stellen? Welche Politik könnte anstatt auf der Förderung von Partikularinteressen auf das öffentliche Wohls ausgerichtet sein?

Aufgrund dessen, dass sich der Begriff des öffentlichen Wohls textimmanent nur vage bestimmen lässt, können nur unterschiedliche Hypothesen aufgestellt werden: Das öffentliche Wohl könnte die Summe sämtlicher rivalisierender Partikularinteressen bezeichnen. Für diese Hypothese spricht, dass der Begriff des öffentlichen Wohls anscheinend synonym mit dem Ausdruck „Gesamtinteresse der Gemeinschaft“ verwendet wird. Da die Partikularinteressen untereinander aber in Konflikt stehen und auch die Begriffe „Erfordernisse der Gerechtigkeit“ und „Gerechtigkeit“ synonym anmuten, könnte das öffentliche Wohl alternativ einen fairen Kompromiss zwischen den rivalisierenden Interessen bezeichnen. Dementsprechend findet sich im Text die Überlegung, dass sich eine politische Ordnung nicht auf die Anwesenheit von „aufgeklärten Staatsmänner“ verlassen könne, obschon diese imstande wären, die „widerstreitenden Interessen auszugleichen und sie alle dem Gemeinwohl dienstbar zu machen“ (P12).

Denkbar wäre aber auch, dass die gesellschaftlichen Gesamtinteressen utilitaristisch zu deuten sind, womit die Beförderung eines bestimmten Partikularinteresses unter Umständen den gesellschaftlich größten Nutzen verspricht und die Zurückstellung anderer Partikularinteressen legitimiert. Schließlich könnte das öffentliche Wohl aber auch gänzlich getrennt von den konkreten Interessen der einzelnen Bürger und Gruppierungen sein. Dem öffentlichen Wohl wäre dementsprechend mit einem libertären Minimalstaat gedient, der keinen Zweck außer der Gewährleistung von Individualrechten hat, so dass die Bürger ihre Zwecke (ausschließlich) privat verfolgen können. Gegen Ende des Texts steht dementsprechend, dass eine religiöse Sekte zu einer politischen Faktion degenerieren könne (P27), womit einerseits die spezifischen religiösen Überzeugungen von Gruppierungen legitimiert werden, solange sie privat ausgelebt werden, und andererseits die Illegitimität von Faktionen darin verortet wird, dass sie legitimen Privatinteressen öffentliche Geltung verschaffen wollen.

Republik

Der Begriff der Republik wird im Text wiederum definiert und zwar erstens mittels einer positiven Definition und zweitens mittels der Abgrenzung gegen die Regierungsform der Reinen Demokratie. Die Definition lautet: „Eine Republik hingegen, also eine Regierungsform mit Repräsentativsystem […]“ (P18). Die im Text vorgenommene Abgrenzung zur Reinen Demokratie offenbart, dass die Republik als eine Unterform der Volksherrschaft aufgefasst wird, in der die Bürger nicht wie in der Reinen Demokratie direkt mit Regierungsaufgaben betraut sind (P17). Stattdessen herrschen die Bürger nur indirekt durch Repräsentation, indem sie eine beschränkte Anzahl von Bürgern durch Wahl zu Volksvertretern bestimmen. Im weiteren Unterschied zur Reinen Demokratie ist die Republik aufgrund des Mittels der Repräsentation über ein größeres Territorium und eine größere Anzahl von Menschen ausweitbar (P19). Eine Republik kann damit hinreichend als repräsentative Demokratie (im Gegensatz zur direkten Demokratie) charakterisiert werden.

3.3 Rekonstruktion der Argumente

Nach der textimmanenten Bestimmung von zentralen Begriffen kann zur Rekonstruktion der Argumente des Texts übergegangen werden. Wiederum sind wir hier gezwungen, uns auf die Wichtigsten zu beschränken. Erstens das Argument, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen, und zweitens das Argument, dass das Problem der Faktionen nicht an den Ursachen angegangen werden kann; und drittens, dass repräsentative Demokratien die negativen Auswirkungen von Faktionen besser in den Griff bekommen als direkte Demokratien.

Argument 1: Faktionen sind ein Problem der Demokratie

Dass Faktionen ein Problem für Volksregierungen (bzw. Demokratien) darstellen, wird zu Beginn des Federalist Paper Nr. 10 behauptet. Im direkten Anschluss folgt die Begründung. Diese soll nun im Detail betrachtet werden. Dafür wird die Textstelle auf der Grundlage der tabellarischen Gegenüberstellung von Text und Aussagen, wie sie im ersten Analyseschritt erstellt (wenngleich nur anhand der ersten Zeilen des Texts illustriert) wurde, auf Prämissen und Schlussfolgerungen hin untersucht.

Text (mit Auslassungen)Aussagen„Instabilität, Ungerechtigkeit und Konfusion waren, wenn sie in die öffentlichen Institutionen Einzug gehalten hatten, in der Tat die tödlichen Krankheiten, an denen die Volksregierung ü berall zugrunde gegangen ist. Zugleich sind sie nach wie vor ein beliebtes und ergiebiges Thema, aus dem die Gegner der Freiheit ihre am bestechendsten wirkenden Argumente beziehen. […]. Überall hört man die Klagen der besonnensten und ehrbarsten Bü rger, die sich ebenso sehr fü r öffentliche und private Redlichkeit einsetzen wie fü r die öffentliche und persönliche Freiheit, dass unsere Regierungen zu instabil sind, dass das Gemeinwohl in den Konflikten der rivalisierenden Parteien missachtet wird und dass zu oft Maßnahmen beschlossen werden, die nicht den Erfordernissen der Gerechtigkeit und den Rechten der Minderheit entsprechen, sondern nur aufgrund der größeren Macht einer interessengeleiteten und erdrückenden Mehrheit durchgesetzt werden. [… Solche Missstände] sind wohl hauptsächlich, wenn nicht sogar ausnahmslos Auswirkungen der Unbeständigkeit und Ungerechtigkeit, mit denen der Geist der Faktionen unsere öffentliche Administration vergiftet hat.“ (P1–P2)A6: Instabilität, Ungerechtigkeit und Konfusion sind die Ursachen für das Scheitern von Demokratien. A7: Demokratiekritiker konstatieren der gegenwärtigen Ordnung eben diese Missstände. A8: Die tugendhaftesten Demokratiebefürworter konstatieren der gegenwärtigen Ordnung ähnliche Missstände. A9: Derartige Missstände sind Auswirkungen der Instabilität und Ungerechtigkeit. A10: Instabilität und Ungerechtigkeit sind Auswirkungen von Faktionen.Die zu Beginn des Federalist Paper Nr. 10 aufgestellte Behauptung, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen, soll durch die Aussagen A6 und A10 begründet werden. Vereinfacht stellt sich das Argument wie folgt dar:

Argument 1aInstabilität und Ungerechtigkeit sind die Ursache für das Scheitern von Demokratien (A6).= PrämisseFaktionen verursachen Instabilität und Ungerechtigkeit (A10). der Demokratie.= PrämisseFaktionen bedrohen die Demokratie.= SchlussfolgerungDas Argument ist – formal betrachtet – schlüssig. Die Konklusion folgt logisch aus den Prämissen. Wie überzeugend das Argument ist, hängt deshalb von der Plausibilität der beiden Prämissen ab. Während die Evaluation der Argumente erst der Gegenstand einer systematischen Diskussion des Federalist Paper Nr. 10 wäre, die an die (deskriptive) Analyse sich anzuschließen anbietet, ist bereits hier zu kontrollieren, ob der Text selbst die Prämissen untermauert. Die Aussagen A7, A8 und A9 sind hierfür nur bedingt ergiebig. Die Aussagen A7 und A8 fungieren lediglich als Prämissen für die unausgesprochene Konklusion, dass die gegenwärtige Demokratie an Missständen leidet, die in früheren Situationen zum Scheitern von Demokratien geführt haben.

Argument 1bInstabilität und Ungerechtigkeit sind die Ursache für das Scheitern von Demokratien (A6).= PrämisseDie gegenwärtige Demokratie leidet an Missständen wie Instabilität und Ungerechtigkeit, und zwar gemäß Kritikern (A7) wie Befürwortern (A8) der Demokratie.= PrämisseDie gegenwärtige Demokratie ist vom Scheitern bedroht, wenn nicht sowohl die Kritiker wie die Befürworter der Demokratie falsch liegen.= SchlussfolgerungDie Aussage A9 behauptet schließlich ohne weitere Begründung das kausale Verhältnis zwischen den von Zeitgenossen wahrgenommenen Missständen einerseits und der Instabilität und Ungerechtigkeit der gegenwärtigen Regierung andererseits, ebenso wie die Aussage A10 einen kausalen Zusammenhang zwischen Instabilität und Ungerechtigkeit einerseits und der Existenz von Faktionen andererseits behauptet. Textimmanent lassen sich keine weiteren offensichtlichen Begründungen der Behauptung finden, dass Faktionen ein Problem für die Demokratie darstellen. Denkbar scheint lediglich, dass der Begriff des Gemeinwohls – je nachdem wie er bestimmt wird (siehe 3.2) – eine Begründung ex negativo impliziert, weil das Gemeinwohl ja den Faktionen definitionsgemäß zuwider steht.

Argument 2: Das Problem der Faktionen kann nicht an den Ursachen behandelt werden

Für eine Lösung des Problems der Faktionen könne man, wie zuvor festgestellt (Hauptaussage 4), entweder an den Ursachen oder den Wirkungen von Faktionen ansetzen. Im Paragrafen 5 wird daraufhin ausgeführt, dass der ursachenorientierte Lösungsansatz untauglich ist und die Paragrafen 6–8 begründen diese Behauptung mit zwei Argumenten. Das erste Argument besagt, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für Faktionsbildung sei. Die Freiheit abzuschaffen wäre aber töricht.

Text (mit Auslassungen)Aussagen„Bei keiner Methode könnte man mit größerem Recht sagen, dass das Heilmittel schlimmer ist als die Krankheit, als bei der erstgenannten. Freiheit ist fü r Faktionen, was die Luft fü r das Feuer ist: die Nahrung, ohne die es augenblicklich erlischt. Aber es wäre nicht weniger töricht, die fü r das politische Leben unverzichtbare Freiheit abzuschaffen, weil sie die Faktionsbildung nährt, als die Abschaffung der fü r das animalische Leben unentbehrlichen Luft zu fordern, weil sie dem Feuer seine zerstörerische Macht verleiht.“ (P6)A11: Das Mittel zur Problemlösung ist schlimmer als das Problem. A12: Freiheit ist eine notwendige Bedingung für Faktionen. A13: Freiheit ist eine notwendige Bedingung für das politische Leben.Die analytische Herausforderung besteht zunächst darin, den Aussagegehalt der Analogie zu identifizieren. Es ist unerheblich, ob Freiheit Ähnlichkeiten mit Luft und Faktionen Ähnlichkeiten mit Feuer besitzen; worauf es ankommt, ist das analoge Verhältnis von einerseits Freiheit/Faktionen zu Luft/Feuer sowie andererseits Freiheit/politisches Leben zu Luft/animalisches Leben. Während die erste analoge Proportion für sich allein betrachtet den logischen Schluss impliziert, dass wir die Freiheit zerstören sollten, da sie Faktionen ermöglichen, versinnbildlicht die zweite analoge Proportion die Widersinnigkeit eines solchen Schritts: Weil Freiheit eine notwendige Bedingung nicht nur für Faktionen, sondern für das gesamte politische Leben ist, schütte der ursachenorientierte Lösungsansatz das Kind mit dem Bade aus.

Die Triftigkeit des Arguments hängt damit vor allem an der Richtigkeit der analogen Proportionen, sowie daran, ob die Aussage A13 eine plausible Prämisse darstellt. Die Textstelle betrachtet es als eine selbstevidente Wahrheit, dass Freiheit eine notwendige Bedingung für Politik darstellt, was an sich eher zweifelhaft erscheint. Indem der restliche Text mitberücksichtigt wird, erweist sich aber, dass Freiheit, Politik und selbst Regierung in einen konzeptuellen Zusammenhang mit Demokratie gestellt werden – Demokratiekritiker werden z. B. als „Gegner der Freiheit“ bezeichnet (P1) –, so dass die Abschaffung der Freiheit als Mittel zur Beseitigung von Faktionen abgelehnt zu werden scheint, weil dadurch die Demokratie abgeschafft würde. Und wie zu Beginn des Texts erläutert, wird eine Lösung für das Problem der Faktionen gesucht, das mit den Prinzipien der Demokratie kompatibel ist (P1).

Auch das andere Argument hebt die Inkompatibilität des ursachenorientierten Ansatzes mit den Prinzipien der Demokratie hervor. Anstatt die Freiheit abzuschaffen, könne man das Problem zwar alternativ durch Gleichschaltung8 lösen – indem man „jedem Bürger dieselbe Meinung, dieselben Leidenschaften und dieselben Interessen verschafft“ (P5) – doch würde auch dadurch notwendig die Demokratie abgeschafft. Während die Behauptung nur Wenigen kontrovers erscheinen wird, ist die im Text gelieferte Begründung bemerkenswert. Denn abgesehen davon, dass es schwer realisierbar sei, die unterschiedlichen Meinungen und Leidenschaften (die Menschen nun einmal haben) anzugleichen, so Madison, dürfte eine Demokratie nicht die Eigentumsverhältnisse angleichen, die ihrerseits zur Ausprägung von unterschiedlichen Interessen führten (in P8–P10):

Argument 2 (1) Aufgrund von unterschiedlichen individuellen Begabungen gelingt es manchen Menschen besser als anderen, sich Eigentum anzueignen. (2) Reiche Menschen haben andere Interessen als arme Menschen. (3) Damit die Bürger eines Staats dieselben Interessen hätten, müsste das Eigentum gleich verteilt werden. (4) Aber der Hauptzweck eines demokratischen Staats ist der Schutz der individuellen Begabungen (inklusive jener, die der Aneignung von Eigentum dienen). (5) Folglich ist Gleichschaltung (durch Angleichung der Interessen) keine akzeptable Lösung für das Problem der Faktionen in der Demokratie.Argument 3: Das Repräsentationsmodell ist die Lösung zum Problem der Faktionen

Nachdem ursachenorientierte Lösungsansätze verworfen wurden, geht das Federalist Paper Nr. 10 zur Frage nach wirkungsorientierten Lösungsansätzen über. Faktionen seien in der Demokratie bei zahlenmäßig unterlegenen politischen Gruppierungen kein Problem, da der Angriff von Minderheitsfaktionen auf das öffentliche Wohl oder die Rechte Anderer durch das Majoritätsprinzip vereitelt wird (P14). Mehrheitsfaktionen hingegen stellen ein Problem dar, da sie durch das Majoritätsprinzip gerade zur politischen Gestaltung ermächtigt werden (P15). Die entscheidende Frage ist also, ob demokratische Systeme eine Lösung für das Problem der Mehrheitsfaktionen haben.

Reine Demokratien, in denen alle Bürger direkt an der Regierung beteiligt sind, heißt es daraufhin, verfügten im Gegensatz zu Republiken über keinen institutionellen Schutzmechanismus (P17–P18). Wie ist diese Behauptung begründet? Weshalb können Republiken besser die Auswirkungen von Mehrheitsfaktionen kontrollieren als Reine Demokratien? Paragraf 19 rekapituliert zwei Unterschiede der beiden Typen von Volksregierungen. In den Folgeparagrafen werden daraufhin die institutionellen Vorteile von Republiken für die Kontrolle der negativen Effekte von Mehrheitsfaktionen diskutiert.

Der erste Unterschied zwischen Republiken und Reinen Demokratien ist, dass in der Republik die Bürger nicht direkt sondern nur mittels Repräsentanten an der Regierung beteiligt sind. Im besten Fall würde die Weisheit der Repräsentanten als Filter dienen, durch welchen die eigenwilligsten Meinungen, Leidenschaften und Interessen der einzelnen Bürger aus dem politischen Prozess herausgehalten oder zumindest abgeschwächt werden könnten. Im schlechtesten Fall aber würden sich besonders bornierte und hinterlistige Menschen erst die nötigen Wählerstimmen erschleichen, um dann die Interessen der Bürger zu betrügen (P20). Zwar ermögliche die Feinjustierung des Verhältnisses von Anzahl von Repräsentanten zu Anzahl von Bürgern die schlechten Fälle zu minimieren (P22– P23), doch könne nicht gänzlich verhindert werden, dass sich das Instrument der Repräsentation manchmal verschärfend auf das Problem der Mehrheitsfaktionen auswirke.

Dem zweiten Unterschied wird deshalb mehr Relevanz attestiert. Republiken seien Reinen Demokratien bezüglich der Kontrolle von Mehrheitsfaktionen überlegen, weil sie sich über eine größere Spannweite des Territoriums und Anzahl der Bürger erstrecken lassen:

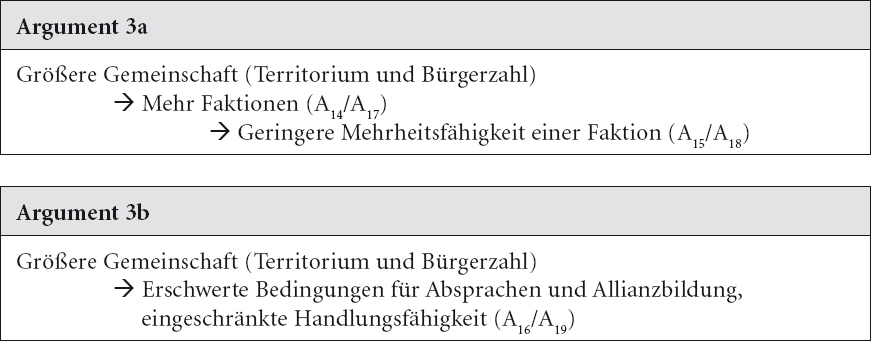

TextAussagenJe kleiner eine Gemeinschaft ist, umso geringer wird wahrscheinlich die Zahl der Parteien und Interessengruppen sein, aus denen sie sich zusammensetzt. Je geringer die Zahl der Parteien und Interessengruppen, um so eher wird eine Partei die Mehrheit erringen. Und je kleiner die Zahl der Individuen, die eine Mehrheit bilden, und je kleiner der Bereich, innerhalb dessen sie operieren, umso leichter werden sie zu einer Einigung gelangen und ihre Unterdrü ckungsabsichten ausfü hren können. Erweitert man den Bereich, so umschließt er eine größere Vielfalt an Parteien und Interessengruppen. Damit verringert sich die Wahrscheinlichkeit, daß eine Mehrheit ein gemeinsames Motiv hat, die Rechte anderer Bü rger zu verletzen. Wenn aber ein solches gemeinsames Motiv besteht, wird es fü r alle, die es teilen, schwerer, sich der eigenen Stärke bewusst zu werden und gemeinsam zu agieren. (P25)A14: Je kleiner das Territorium und die Anzahl der Bürger, desto weniger politische Splittergruppen. A15: Je weniger politische Splittergruppen, desto leichter kann eine Gruppierung zur Mehrheitsfaktion werden. A16: Je kleiner das Territorium und die Anzahl der Bürger, desto leichter können Allianzen geschmiedet werden. A17: Wh. A14. A18: Wh. A15. A19: Wh. A16.Die sechs Aussagen A14–A19, die zur Begründung der Behauptung dienen, dass Republiken aufgrund der größeren Spannweite des Territoriums und der Anzahl der Bürger Vorteile im Umgang mit Mehrheitsfaktionen gegenüber Reinen Demokratien haben, können auf drei reduziert werden, da die drei Vergleichssätze in der Form von drei Konditionalsätzen mit (nahezu) identischem propositionalen Gehalt wiederholt werden. Die Aussagen A14 und A15 (bzw. A17 und A18) liefern dabei eine Begründung, die Aussage A16 (bzw. A19) eine zweite.

Republiken sind Reinen Demokratien im Hinblick auf die Kontrolle der Auswirkungen von Mehrheitsfaktionen weniger aufgrund der Institution der Repräsentation überlegen, sondern aufgrund der Größe des Territoriums und der Anzahl der Bürger, die jeweilige Staaten umfassen kann. Der letzte Argumentationsschritt des Federalist Paper Nr. 10 wendet diese Einsicht analog auf Republiken selbst an: Große Republiken können die Bildung von Mehrheitsfaktionen und deren partikularistische Machenschaften besser als kleine Republiken hemmen (P26).

4. Möglichkeiten und Grenzen des analytischen Ansatzes

Der analytische Interpretationsansatz erlaubt es, die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10 durch die Analyse dessen, was wörtlich im Text ausgesagt ist, zu rekonstruieren. Die Interpretation geht über eine textimmanente Klärung der Aussagen und deren argumentative Anordnung nicht hinaus. Während hier einige Stellen übersprungen und Begriffsklärungen weggelassen werden mussten, kann man sich das Ergebnis einer vollständigen analytischen Interpretation des Federalist Paper Nr. 10 ohne allzu große Vereinfachung als eine prägnantere, genauer formulierte, klarer strukturierte – und damit aus analytischer Sicht: bessere – Version des Texts vorstellen. Wenn die textimmanente Klärung der Aussagen des Federalist Paper Nr. 10 und deren argumentativer Anordnung richtig und vollständig durchgeführt wurde, gäbe es aus analytischer Sicht keinen Grund, weshalb Studierende sich überhaupt noch den Originaltext vornehmen sollten – es sei denn zum Zweck der Einübung des analytischen Ansatzes.

Durch den Fokus auf die Argumente eines Texts bereitet der analytische Ansatz die weiterführende theoretische Reflexion über Politik sehr gut vor. Er hilft uns Argumente zu identifizieren, die wir in heutige Diskussionen z. B. über die Vor- und Nachteile von direktdemokratischen und repräsentativen Mechanismen einbringen können. Auch lädt er dazu ein, im Rahmen einer systematischen Diskussion die im Text vorgebrachten Argumente auf Plausibilität zu prüfen, weiter zu entwickeln oder zu modifizieren. Um den in Argument 2 vorgebrachten starken Zusammenhang zwischen unreguliertem Eigentumserwerb und Demokratie (bzw. freiheitlicher Ordnung) zu untermauern, könnte beispielsweise auf Robert Nozicks Anarchie, Staat, Utopia zurückgegriffen werden. John Rawls’ Eine Theorie der Gerechtigkeit böte sich dahingegen für eine Entgegnung an.

Bei der Analyse eines Texts kommt man kaum um den analytischen Interpretationsansatz umhin. Die meisten anderen ideengeschichtlichen Interpretationsansätze zielen dementsprechend auch auf die Aneignung des argumentativen Inhalts eines Texts ab. Allerdings wird sich in den folgenden Kapiteln zweierlei zeigen: Erstens wird weniger Wert auf eine akribische textimmanente Analyse des Aussagegehalts, der Begriffe und Argumente gelegt. Zweitens wird in der textimmanenten Analyse nur ein erster Analyseschritt gesehen, dem andere, nicht textimmanente Analyseschritte folgen müssen, um die Bedeutung des Texts wirklich zu verstehen. Es wird also davon ausgegangen, dass der analytische Ansatz allein unzureichend für eine adäquate Interpretation ist.

Eine Grenze des analytischen Ansatzes, die hinsichtlich des Federalist Paper Nr. 10 ins Auge springt, ist die (willentliche) Ignorierung von Rhetorik. Von den stilistischen Mitteln, mit denen ein Autor seine Leser für seine Ansichten zu gewinnen versucht, wird bei der analytischen Rekonstruktion der Argumente ja abstrahiert, aber die Argumentation des Federalist Paper Nr. 10 lebt nicht zu geringem Anteil gerade davon, dass der Text ein rhetorisches Meisterwerk ist. Am Deutlichsten zeigt sich dies vielleicht durch den rhetorischen Ausschluss von alternativen Lösungsmöglichkeiten: Das Problem der Faktionen könne nur über die Ursachen oder Wirkungen gelöst werden – wieso aber sollte es unmöglich sein, an den Faktionen selbst anzusetzen und beispielsweise bestimmte Arten von Faktionen (die z. B. verfassungsfeindliche Positionen vertreten) zu verbieten?9

Damit verbunden ist eine zweite Grenze, nämlich die Nichtberücksichtigung des historischen Kontexts. Warum machte sich Madison die Künste der Rhetorik zunutze und bemühte sich nicht, seine Argumente maximal klar und transparent zu präsentieren? Nun, wahrscheinlich weil er überzeugen wollte, und zwar weniger das Tribunal der universellen Vernunft, als vielmehr konkrete Zeitgenossen – eben jene, die im Staat New York über die Annahme oder Ablehnung des Amerikanischen Verfassungsentwurfs zu entscheiden hatten. Die Betrachtung dieser Motivation zur Abfassung des Texts beeinflusst die Interpretation maßgeblich. Es wird ersichtlich werden, dass der letzte, marginal wirkende Argumentationsschritt, in dem analog große Republiken gegenüber kleinen bevorzugt werden, der entscheidende ist. Gegner der Amerikanischen Verfassung (die Anti-Föderalisten) hatten nämlich argumentiert, dass die Schaffung einer föderalen Republik der Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund ihrer Größe zum Scheitern verurteilt sei. Madison widmet sich dem Problem der Faktionen deshalb wohl weniger, weil er sich für das „überzeitliche“ politiktheoretische Problem der Faktionen interessierte, als mehr deshalb, weil er so ein Argument für eine möglichst große Republik auf dem Amerikanischen Kontintent konstruieren konnte. Entscheidend ist, dass sich durch die Miteinbeziehung des historischen Kontexts das Verständnis der Leitfrage des Texts verändert. Anstatt der Frage, wie das Problem der Faktionen gelöst werden kann, wird untersucht, was für die Ratifizierung des Verfassungsentwurfs spricht. Im Federalist Paper Nr. 2 – das ebenfalls unter dem Pseudonym Publius veröffentlicht, wenngleich von John Jay geschrieben, wurde – gibt es bezeichnenderweise gar kein Problem der Faktionen. Amerika, heißt es dort, bietet optimale Voraussetzung für eine vereinte Union, weil es „ein vereintes Volk [hat] – ein Volk, das von denselben Ahnen abstammt, dieselbe Sprache spricht, sich zu demselben Glauben bekennt“, etc.10