- -

- 100%

- +

Diese gerechte Bewunderung aber macht Dich oft ungerecht gegen Dein eigenes Volk: Du siehst nicht, wie anmutig sich seine leichte Art von der deutschen Schwerfälligkeit abhebt, wie vorteilhaft seine Genügsamkeit in Trank und Speise von der deutschen Gier, wie klar sein folgerichtiges Denken von der deutschen Verworrenheit, die oft Tiefe nur vortäuscht. Du anerkennst nicht die eingeborene Fähigkeit des Franzosen zur Form, da dem Deutschen alles unter den Händen ins Ungeheure anwächst – oder zerbricht.

Das alles verstehst Du nicht genug zu schätzen, weil es Dir selbst mehr als irgendeinem Deiner lebenden Landsleute eignet, es ist Dir selbstverständlich, es west in Deiner Dichtung und Deinem Alltag, in Deiner Kunstform und Deiner Lebensform. Du aber reichst über diese Begrenzungen weit hinaus, es ist das Ahnen um Abgründe, was Dich groß macht, kein anderer hebt wie Du, was aus Urtiefen stammt, als Gebild zur Oberfläche. Das ist es, was sie drüben an Dir wert halten, Du hast, was gestaltlos, unfaßbar, flutend in ihrem Unbewußten lebt, ihnen sichtbar gemacht.

Wenn irgendeiner, hast Du das Recht, als Ausnahme zu gelten und Ausnahmsgesetze für Dich zu beanspruchen. Nur vergiß nicht, wie viele Augen an Dir hängen, wie viele Lippen Dir nachbeten, wie viele sich nach Deinem Beispiel entscheiden: ›Was Le Sieutre tut, muß das Rechte sein, ich will ihm nachfolgen.‹

Das ergibt aber zugleich eine furchtbare Verantwortlichkeit, die mich erzittern macht. Wie – wenn er einmal, im guten Glauben, gewiß, mit unwiderleglichen irdischen Gründen dafür, aber dennoch – dennoch einmal das täte, was vor dem forum dei Unrecht ist?

Du weißt, Ernest, ich war immer bereit, mit einer unverwüstlichen Neigung bereit, Dir recht zu geben gegen mich. Immer war mir’s Bedürfnis, Deine Überlegenheit, Deinen schärferen Blick, Dein tieferes Verständnis für alle Lebensdinge anzuerkennen. Ich wußte, Du: überragtest mich so weit, daß Du notwendig über mich hinausblicken mußtest. Doch gerade, weil Du so hoch stehst, mag Deiner edlen metaphysischen Weitsichtigkeit manches Nahe, Kleine, Unscheinbare, Demütige entgangen sein, Du magst übersehen, welche Schönheit im geduldigen Ausharren, welche Kraft in der eigensinnigen Ablehnung alles Fremden, welcher heldische Wille in der stummen Unnachgiebigkeit, dem einsilbigen Widerstand gegen die Bedrücker, lebt.

Gewiß, Du hast mir versprochen, solche zu schonen, ja, ihren Schutz zu übernehmen, war einer der ersten und vornehmsten Gründe, die Dich zum Bleiben bewogen haben. Wie aber weiß ich, ob Du es jetzt nicht schon notwendig findest, sie vor sich selbst zu schützen, in einer Haft, welche die neuen Herren sehr doppelsinnig ›Schutzhaft‹ nennen? Ach, Ernest, wie erträgst Du denn diesen Zwiespalt, dieses Zwischen-den-Lagern-Stehen? Das unaufhörliche Hin-und-zurück-gerissen-Werden, das beständige Sowohl-als-Auch, Du, bei dem es doch immer Entweder-Oder geheißen hat?

Wer könnte Dir besser nachfühlen, was Zwischen-den-Lagern-Stehen bedeutet – als ich? Lang vor unserer Trennung hab’ ich’s durchgemacht: Weißt Du denn, wie wund, wie zerrissen ich mich gefühlt habe, von dem Tag an, als ich merkte, wohin es Dich zog, wo Du, nur mit einem Fuß gleichsam, zögernd, vorfühlend – aber dennoch bereits standest? Du freilich hast es anders gedeutet; da es Dir doch selbstverständlich schien, ich müßte Dir, wohin immer, Gefolgschaft leisten, hast Du mir meine Standhaftigkeit verargt – jene Standhaftigkeit, die mich zur Wanderhaften machte, während Du, der sich innerlich von mir, von allem, was uns Gesetz gewesen war, ja, von Dir selbst entferntest, äußerlich dort verbliebst, wo für mich nicht länger Heimat war.

Du hast mir meine Haltung übelgenommen, ja Du hast mir vorgeworfen, es wäre gar nicht meine Überzeugung, François habe in meiner Seele über Dich gesiegt, um meines Sohnes willen stünde ich im Begriffe, Dich im Stich zu lassen – da es sich doch umgekehrt verhielt, da François es war, der meine Haltung annahm und zur Tat machte! Ach, Ernest, es war, sprichst Du Dir auch alle diplomatische Eignung ab, immer Dein kühnster, Dein schlauester Schachzug, den anderen glauben zu machen, er tue, was Dir willkommen wäre, was Du ihm vielleicht wünschlich übertragen hattest, aus eigenem! Längst, ehe ich noch daran dachte, nahmst Du bereits mein Fortgehen für ausgemacht an, so zwar, daß Du mir’s als Fahnenflucht auslegen konntest.

Ich habe an dieser schweigenden Übereinkunft festgehalten, um Deine Empfindlichkeit zu schonen, nicht Du habest mir zu verstehen gegeben, mein Platz sei nicht länger an Deiner Seite – an mir liege es, wenn ich mich dort nicht mehr zurechtfand, ich sei’s, der es nicht mehr in unserer Gemeinschaft behagte: Du zeigtest Dich erbittert über meinen Entschluß fortzugehen! Aber wie sehr hätte ich Dich enttäuscht – wäre ich geblieben!

Ich sah ein, daß ich Dich nicht länger zur Verstellung, zur Verschleierung, zur Beschönigung zwingen durfte, ich mußte Dir den Weg freigeben, mußte es auf mich nehmen, daß es mein Eigensinn war, der eine Bindung zerstörte, die durch ihre Unverbindlichkeit stärker und dauerhafter gewesen war als jede gesetzliche. Nicht vergebens bin ich fünfzehn Jahre lang in Deine Schule gegangen, jetzt war’s an mir, zu zeigen, daß ich ausgelernt war und mein Gesellenstück zuwege bringen konnte.

Ich habe mir damit freilich den Lebensfaden abgeschnitten, bestehe nur mehr fort, wie ein Zahn, dem man den Nerv abgetötet hat: Eine Weile hält er, leblos, noch aus, dann wird er langsam abbröckeln oder plötzlich abbrechen.

Es könnte aber auch sein, daß mein Blick bloß an der Oberfläche haften blieb, daß ich nach dem Schein urteilte, daß es sich in Wirklichkeit doch anders verhielt: Denn wir waren doch, nicht wahr, ineinandergewachsen, zu einer Gemeinsamkeit, die sich nicht ohne Blut und Wunden trennen ließ, es muß doch auch in Dir ein Aufruhr stattgefunden haben, ein Ausbruch, eine Erschütterung, die Dich in einem Tumult, einer Ratlosigkeit, einem Chaos zurückließ, woraus sich nicht gleich am nächsten Morgen – dem Morgen meiner Abreise – etwas Neues gestalten konnte. Zuletzt ist es doch immer der Ausgleich zwischen dem chthonischen Element in uns und unserem Tag-Ich, was unser Wesen bestimmt. Gewiß, wir haben uns zu entscheiden, alle Sittlichkeit ist darin beschlossen, daß wir’s tun, aber nur ein Einfältig-Frommer könnte glauben, nur ein Heuchler vorgeben, es sei mit dieser einmaligen Entscheidung auch getan, wir seien nun mit einem Schritt über die Grenze hinweggesetzt und dürften uns nun mit allem unserem transzendenten Reisegepäck in dem neuen Seelenzustand häuslich niederlassen. O nein, so einfach ist es nicht! Immer gibt es Rückfälle, Remissionen; nicht einmal, zehnmal, hundertmal müssen wir unsere Entscheidung wiederholen, ehe sie gültig bleibt.

Du merkst wohl, daß ich aus Erfahrung spreche. Noch im Zuge – wie hatte ich mich zu beherrschen, um nicht an der nächsten Station hinauszuspringen –, auf der Schiffsbrücke noch, und ehe sie auf der anderen Seite niedergelassen wurde, immer gab es den gleichen verzweifelten Streit zwischen meinem bewußten – und meinem unbewußten Willen! Ach, Ernest, welches Fegefeuer könnte uns stärker versengen als solcher brennende Kampf? Oh, wie habe ich mit Dir gerungen, mit Dir, dem ich doch widerstandslos seine Freiheit zurückgegeben, den ich nicht mehr gerufen, von dem ich mich losgesagt hatte – mit welcher wilden Kraft habe ich mich in diesem Jenseits meiner früheren Existenz an Dich geklammert, wie habe ich Dich beschworen: Tu’s nicht! Bist Du meiner überdrüssig oder glaubst Du, Dein Neues ließe sich nicht mit Deinem Alten vereinbaren, dann geh von mir – aber geh doch nicht von Dir selbst fort! Verleugne Dich nicht, gib Dich nicht preis!

Dann erst, nach einer fürchterlichen Krise, wurde ich gewahr, daß Du nicht mehr zurückzuhalten, zurückzurufen seist, daß, während in mir noch alles Übergang und Widerruflichkeit war, Du bereits am anderen Ufer standest, unerreichbar für mich, verloren – ohne Wiederkehr.

Damit begann die zweite Phase meiner inneren Passion. Ich war nur mehr Verzweiflung, Haß, Vorwurf, Zerstörung, Untergang. Ich plünderte Dein Andenken von allem, was ich Dir zugeeignet – was Du selbst ihm schöpferisch gegeben hattest, nackt standest Du vor mir, ein Verunstalteter, ein Verkrüppelter, ein Aussätziger!

Dann, zögernd zuerst, lebhafter bald, entschiedener, wandelte Abscheu sich zum Mitleid, Verachtung in Trauer – und beides, Mitleid und Trauer, in den leidenschaftlichen Wunsch, stellvertretend die Buße auf mich zu nehmen, Dein Unrecht zu sühnen.

Ich begriff: Es konnte doch nicht mehrere ganz verschiedene Ernests geben, sind auch unserer viele zugleich in dem nämlichen Seelengehäus eingeschlossen, so lösen sie doch zeitlich einander nicht dergestalt ab, nicht so geht es zu, daß einer, der gestern edel, bedeutend, wichtig, beispielgebend war, heute ein wertloser Lump sein könnte! Nicht seine Substanz hat sich so verändert, wir nur erblicken, seinem gestrigen verglichen, heute in ihm ein anderes Phänomen …

Hier nun setzte meine Schwierigkeit, mein Versagen ein: Du, mit dem ich mich – wie kurz war es her! – eins gefühlt hatte, warst mir nun zum Rätsel geworden, alles, was ich begreifen konnte, war nur, daß ich zu urteilen, zu verurteilen kein Recht besaß, daß ich mich erst zu verstehen bemühen, daß ich abwarten mußte, wie sich diese unzusammenhängenden Bruchstücke Deines Wesens vor meinen Augen organisch verschmelzen und zusammenschließen würden. Und damit erkannte ich auch meine Aufgabe: Ein Akt der Zerstörung hatte stattgefunden, ein Meisterwerk war selbstvernichtet, untergegangen, ausgelöscht aus der Welt des Seienden, die Götter hatten ein Trugbild – wie jene Helena, die bald in Troja, bald in Ägypten auftauchte – an seine Stelle gerückt, die echte aber, die Urgestalt, die entrückte, mußte wiedergeboren werden, aus mir.

So, Ernest, hab’ ich nun jahrelang dahingelebt, ankämpfend gegen alles, was mir Deine Erscheinung entstellen und verzerren könnte, ringend um Dein echtes, Dein ewiges Antlitz. Dich, den Wiederzugebärenden, trug ich in mir, von einer Station meiner unaufhörlichen Wanderung zur nächsten.

Ermiß nun, welche Erschütterung, welche Verwundung, welche Gefahr ich unversehens, unschuldig auf mich lenkte, als ich mit einem Ruck der magischen Nadel Deine Stimme beschwor, und welche Verzweiflung mich daraus überstürzte! Was ich aus meinem Willen und aus Gnade gezeugt und ausgetragen, was ich mit meinem Blut genährt hatte, wurde nun abermals getötet, ging abermals unter, abermals triumphierte die Scheingestalt, und sie sprach mit Deiner echten Stimme – ach, wie überzeugend! – genau das, wovon ich mich nimmer überzeugen lassen darf!

Diese Begegnung brachte mir eine andere, neue Erkenntnis bei: daß es uns nämlich nicht verstattet ist, eigensinnig in der Welt der Ideen uns abzuschließen und daß jener Ernest Mathieu, der, unter der deutschen Herrschaft und ihr zustimmend, in Paris weiterlebt, vielleicht keine Scheingestalt – daß er wirklich sein möchte, viel wirklicher als mein platonisch erschaffener Ernest, der ihn ersetzte, und daß der Kampf zwischen beiden weitergehen muß, bis zum tragischen Ende: denn anders als tragisch darf es ja nicht ausgehen.

Ich frage mich nur, ob Du das denn fühlst, Ernest, ob, wie die hörbaren Wellen von Deinem Mund an mein Ohr – die unhörbaren Wellen aus meiner Seele an die Deine gelangen, ob Du ihre Wirkung verspürst, ob Du weißt, daß es zwischen uns niemals ganz zu Ende sein kann, solang eines von uns lebendig ist, und, wer weiß, noch darüber hinaus?

So kommt es, daß ich, die jahrelang jeder Nachricht über französische Tatsachen scheu ausgewichen ist, jetzt nach allem hungere, was Dich mir wieder sichtbar machen könnte. Nicht so, wie ich Dich in mir erweckt habe, nein, von mir abgelöst, dort, wo Du heute stehst, auf dem schmalsten Grat zwischen Mission und Selbstpreisgabe, Aufopferung – und Hinopferung anderer, zwischen Erfolg und Gefahr, gerechtfertigter Bewunderung – und erklärlichem Angriff.

Manches steht ja da und dort über Dich zu lesen, ist, ich weiß nicht wie, durch die atlantische Mauer gedrungen: unter anderem, daß Du mit einer Nachdichtung der ›Pandora‹ befaßt seist und im Athenée, mit den Spitzen der deutschen Behörden unter den Zuhörern, Bruchstücke daraus vorgelesen habest; daß im ›Odéon‹ eine Neuinszenierung Deines ›Roi Fou‹ – und im ›Théâtre Français‹ die Uraufführung Deiner Übertragung des ›Robert Guiscard’ zusammen mit jener des Demetrius-Fragments‹ vorbereitet werde.

Heißt das, Du stelltest Dich, bis zur Selbstverleugnung, vollständig in den Dienst der neuen Herren? Es gibt mir die Sorge ein, wie es denn um jene Deiner Pläne steht, die wir noch zusammen durchgesprochen haben, ob Du inzwischen etwas davon ausgeführt, ob Du alle fallengelassen hast? Drückt sich der Umschwung in Deiner äußeren Existenz vielleicht in einer Stilwandlung und in einem ganz neuen Inhalt aus? Es liegt mir viel daran, zu erfahren, wo nun Dein geistiger Mittelpunkt liegt, wohin neue Flutungen Dich getragen, fortgeschwemmt, mitgerissen haben, wie Dein dichterisches Ich auf solche Bewegung antwortet, wie Du Deine Aufgaben – selbstgestellte nämlich, nicht solche, welche die fremden Meister Dir setzen – bewältigst, und ob Du, der vor dem Exil zurückschauderte, in Dir selbst daheim geblieben bist?

Ach, Ernest, ich hätt’ es ja so gern beschwiegen, hätte mich gern weiter darüber hinweggetäuscht: Was hilft es mir, daß ich’s versuche, meine alte brennende irdische Liebe zu Dir ins kühlleuchtend Übersinnliche zu verklären? Immer wieder, bei Tag, bei Nacht hab’ ich Dich vor mir, wissend, es ist ja nur ein von mir erschaffener Schemen – und es ist doch Deine Wirklichkeit, nach der es mich verlangt, nach jedem Haar auf Deinem Haupt, jeder Wimper an Deinen Lidern, jeder Runzel unter Deinem Auge, nach jedem Lächeln und jeder Zornesfalte! Wie Du lebst, möcht’ ich wissen, irdisch lebst, schläfst, arbeitest, Dich kleidest, speist, Deinen Tag ausfüllst, Deine Nächte zubringst. Dich möchte ich sehen, wie Du jetzt bist, in Deiner augenblicklichen schwierigen Lage: denn, nicht wahr, sogar Dir, der doch immer meisterlich Haltung und Würde zu wahren wußte, muß es jetzt bisweilen hart ankommen, nicht die Fassung zu verlieren und zwischen überschwenglicher Huldigung, die doch vielleicht nicht so sehr Deiner Persönlichkeit, Deinem Genius, wie Deiner praktischen Verwendbarkeit gilt, und maßlosem Haß – der doch, wer weiß, enttäuschter, gekränkter Liebe entstammen mag, Dein Gleichgewicht zu behaupten.

Ernest, ich möchte mich, da doch äußerlich alles andere zwischen uns jetzt aufgehört hat, wie eine Mutter über Dich beugen, Deine Schläfen zwischen meine Hände nehmen, Deine Stirn streicheln und Dir ins Ohr sagen: ›Trotz allem: sorg’ Dich nicht um mich, ich halt’ mich schon aufrecht, es tut ja nicht so weh …‹

Weil aber zuletzt doch wenig Aussicht besteht, dieser Brief könnte Dir je unter die Augen geraten, weil ich keine Möglichkeit sehe, ihn Dir zukommen zu lassen, ohne daß es Dir schadete – darf ich Dir’s schließlich eingestehen: Ich hab’ nicht vorausgewußt, daß es so weh tun könnte.

Nicht nur Fehlgriffe und Verbrechen, auch edelmütige Handlungen werden aus Mangel an Vorstellungskraft begangen, der Handelnde ist immer blind. Heute begreif’ ich’s gar nicht mehr, wie ich denn meinen Entschluß ausführen – wie ich’s über mich gewinnen konnte, mich von allem, was mein Leben ausmachte, zu scheiden und wie Alceste zu den Göttern ewiger Nacht hinabzusteigen. Aber es ist vollbracht – und alle meine Sorge dreht sich nur darum, wie ich denn mein Opfer sinnvoll zu machen vermöchte.

Niemand könnte einsamer sein, als ich es bin, keiner der alten Freunde – soweit sie noch erreichbar wären – kennt meinen Aufenthalt, und wer hier mit mir umgeht, weiß nicht, wer ich war, wer ich bin: eine Sprachlehrerin, die ihr Fach leidlich versteht. Auch wer mir hier Freundliches erweist, nimmt mit einer Gebrauchsausgabe der Madeleine vorlieb, wie ich mit einem Dasein, das, gegen mein früheres gehalten, unvergleichlich dürftig und unbequem ist. Mir bereitet es eher eine kleine Genugtuung, unter mir ein hartes Lager zu spüren, meinen Gaumen zu kasteien, meine Zunge zu züchtigen, meinem Auge und Ohr Fasten und Karenz aufzuerlegen, beinah’ genieße ich meine Entbehrungen.

Denn wie geringfügig sind sie zuletzt, an der einen großen, qualvollen Entbehrung gemessen: Es ist ein Antlitz, das ich nie mehr sehen werde, ein Auge, in das ich nie mehr meines versenken darf, eine Hand, die ich nie mehr festhalten, Lippen, die ich nie mehr berühren werde, es ist der Klang einer Stimme, einer einzigen Stimme, wonach mich so sehnlich verlangt, und hörte ich sie wieder wie neulich – sie zerrisse mir das Herz.«

6

»Können Sie mir vielleicht verraten, Horaz, warum Arthur meine Stunden geflissentlich schwänzt? In drei Wochen hab’ ich ihn nur dreimal im Französischen Zimmer gesehen, jedesmal Donnerstag zum Diktat, das er mir schließlich nicht einmal abgibt. Ich höre, er kommt im Juli zur Prüfung, das rührt an meine Verantwortlichkeit: Was fang’ ich nun mit ihm an?«

»Kein Grund, sich über Arthur aufzuregen, Madeleine. Er schwänzt Ihre Stunden nicht geflissentlich, sondern nur gewohnheitsmäßig, zu mir kommt er auch nicht. Die Prüfung wird er hinausschieben – und zuletzt gewiß nicht in Sprachen ablegen. Interessiert er sich überhaupt für etwas, dann noch am ehesten für Biologie und Chemie, weit stärker aber für Landwirtschaft; seine Lieblingsbeschäftigung ist, die Kühe zu melken. Alles andere langweilt ihn. Dazu kommt, daß er in seinem Liebeshandel – Sie wissen natürlich, wer es ist« (Madeleine weiß es nicht) »recht unglücklich ist, also mag ich ihn nicht auch noch quälen. Ja? Was gibt es denn, Lalage?«

Horaz beantwortet eine häusliche Frage seiner Frau, dann fährt er fort: »Schade, daß ein so, gesunder, natürlicher Bursch wie Arthur sich just dieses hysterische Mädel ausgesucht hat. Ja, ich weiß schon, Lalage, man kann in solchen Dingen nicht gut von ›Aussuchen‹ reden. Du hast recht, es hat ihn eben erwischt, und er ist nicht imstande, sich von ihr loszureißen. Eine fatale Anhänglichkeit, denn es gibt hier doch noch andere kleine Schönheiten mit einem unvergleichlich liebenswürdigeren Gemüt. Imogen aber benimmt sich wie eine ausgepichte Kokette und tut dann wiederum so unschuldig, als wüßte sie nicht, wie die Kinder zur Welt kommen.«

»Wie die Kinder nicht auf die Welt kommen, sagtest du wohl besser, Horaz, um die andere veraltete Frage kümmern sich unsere Buben und Mädel längst nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie weit hier so ein Gebändel zu gehen pflegt, gibt es hier aber einmal ein Malheur, dann gewiß nicht auf die übliche schlichte Art«, sagt Lalage im Verschwinden. Horaz der Jüngere hat nämlich eben sein Erwachen durch kräftiges Gebrüll angekündigt.

Madeleine ist ein für allemal nach Tisch zum Tee im Horazwagen eingeladen, der ist keine Karawane, sondern einer der ehemaligen Eisenbahnwaggons, die, erinnern wir uns, von Tristan bald nach seiner Ankunft innen und außen farbig angestrichen wurden und die später wohnungsmäßig eingerichtet worden sind.

Mit wie wenigem sich diese jungen Leute begnügen, wie bescheiden sie mit allem vorlieb nehmen, denkt Madeleine. Wie selbstverständlich besorgt Lalage jede Arbeit, die ihr durch die augenblicklichen Verhältnisse zugemutet wird! Auch Horaz läßt sich nämlich, wie Tristan, von seinen Schülern mit Haut und Haar verspeisen, auch er hat in seinem vorläufigen Daheim Abend für Abend die Mitbewohner der Wagen zu Gast, und Lalage, die doch tagsüber mit den Ansprüchen ihres lebhaften Söhnchens, seiner Fütterung, seinem Bad, seinen Säckchen, Spielhöschen und Jäckchen, weidlich beschäftigt ist, steht, sobald es acht Uhr geschlagen hat, in ihrer winzigen Küche, mit der Zubereitung belegter Brote und dem Aufgießen des Tees für ein hungriges Dutzend befaßt. Wann eigentlich findet sie Zeit für sich selbst, für Horaz?

Erstaunlich genug ist es, denkt Madeleine, daß diese jungen Menschen, die sich doch alle »agnostisch« nennen, Männer und Frauen, mit wortkarger, selbstverständlicher Mitmenschlichkeit in einer wahrhaft urchristlichen Gemeinschaft aufgehen, ohne sich auch nur den bescheidensten Rest persönlicher Abgeschlossenheit zu sichern.

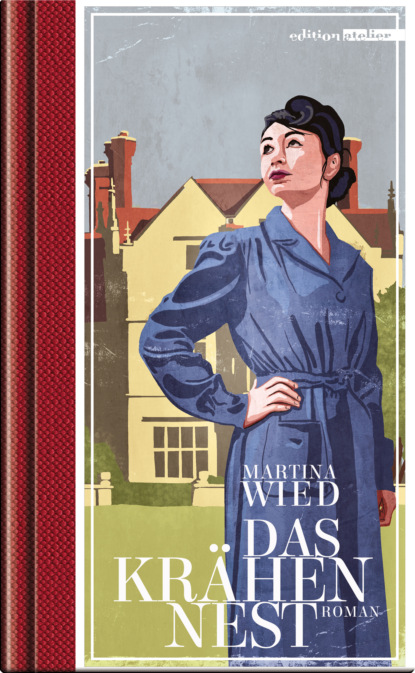

Noch über etwas anderes wundert sich Madeleine: Wie kommt es denn, daß es mitten im Kriege in der Télème-Abtei eine solche Fülle junger, gutaussehender, hochgewachsener, anscheinend gesunder Lehrer gibt? Wie kommt’s, daß Horaz, sechs Fuß hoch, breitschultrig, brillenlos, wenn auch ungewöhnlich bleich von Antlitz, im »Krähennest« Latein, die Landessprache und Literaturgeschichte unterrichtet, statt in Italien oder Burma in Malariasümpfen zu kampieren? Gewiß aber ist diese Möglichkeit ihm jederzeit gegenwärtig und die Ursache, warum er einen ausgedienten Eisenbahnwagen als ihm gemäße Unterkunft ansieht. Sie ist der Grund, warum Lalage sich vor keiner Arbeit scheut und jede Unbequemlichkeit klaglos auf sich nimmt.

Wie nun ist er, wie sind die anderen – ›Tamino, der Flötenspieler und Griechischlehrer, Newton, der Physik und Chemie, Euklid, der Mathematik unterrichtet, Lysander, der, statt Archäologie zu treiben, kleinen Buben und Mädchen Holzschnitzen und Wachsfigurenkneten beibringt – wie sind sie alle, wie ist Tristan, dem Würgengel entgangen? Wahrscheinlich ist es ein gemeinsames Schicksal, ein gemeinsamer Glücksfall, der die Herzen hier so aufgelockert hat, daß in der Télème-Abtei jeder jedem gehört.

Da sie einander viermal täglich in den Speisesälen und unzählbar oft in den Höfen und auf den Gründen des Lavendelhofs begegnen, sollte man meinen, sie hätten bereits genug voneinander gesehen –» aber nein: Immer ist, wenn es halb neun schlägt, irgendwer bei irgendjemandem zu Gast. Einladungen können gar nicht früh genug festgesetzt werden, man müßte sich darauf vormerken, wie auf einen Theatersitz.

Vielleicht hängt diese ausgedehnte Geselligkeit damit zusammen, daß sie Vorwand ist, um einen Einzigen oder eine Einzige bei sich zu sehen, solange man nämlich einander noch nicht nah genug gekommen ist, um der anderen entraten zu können; eine Weile später wird jeder Vierte und Fünfte, der Dritte zumal, als Störung empfunden werden – und noch später wiederum sind die anderen nicht mehr bloßer Vorwand noch Störung, sie sind willkommen, man ist nun einander sicher, ist heimlich, zu ungesellschaftlicher Zeit, einander beigesellt, und nimmt zwischendurch wieder Interesse an anderem.

Madeleine kommt nach einiger Zeit darauf, daß es im »Krähennest« lauter Krähenpaare gibt, nicht nur unter den Schülern haben Florizel und Olivia, Fenton und Rosalind, Malcolm und die hüftenschwingende Jessica –, haben Bassanio und die liebliche Juliet, Benedikt und Beatrice, Arthur und Imogen zueinander gefunden, auch im Stab der Lehrer und Pflegerinnen, der Haus- und Landarbeiter, Köchinnen und Küchenmädchen ist man mehr und minder ernsthafte Bindungen eingegangen, wovon die meisten wohl binnen kurzem von anderen gleich ernsthaften abgelöst werden dürften, während einige sogar zur tragischen Folgerung der Ehe führen mögen.

Die Frage, die vor nicht ganz vier Jahren an der nämlichen Stelle von Jacques und Antonius auf etwas zynische Weise erwogen und erörtert wurde, hat jetzt die selbstverständlichste, die natürlichste Lösung gefunden. Auch jetzt gibt es im »Krähennest« einen ehrgeizigen jungen Lehrer, der schlechterdings mit nichts Geringerem als einer jungen Löwin zufriedenzustellen wäre – so hört es sich wenigstens an –, und doch leibt er bereits seit geraumer Zeit mit der leisesten, zurückhaltendsten, kühlsten und förmlichsten unter allen Krähennestlingen, mit Isabella, der Oberschwester, in stillschweigendem Einverständnis.

Die Befassung mit ihren heiteren, beglückenden und nur sehr selten, wie in Arthurs Fall, trübseligen und beunruhigenden Herzenssachen bindet die jungen Krähen an ihr Nest, sie wissen gut genug, nirgends ließe man ihnen ähnliche Freiheit, nirgendwo anders brächte man ihren Wünschen so viel Verständnis entgegen: Sie halten nämlich für Güte und Nachsicht, was bloß schlaue Berechnung ist!

»Solltest du nicht«, fragt Tristan mit verdächtiger Sanftmut seine Freundin Hermione, »in den neuen Prospekt die Ankündigung einfließen lassen: ›Für passende Liebschaften kann die Leitung zwar keine Gewähr übernehmen, doch leistet sie solchen, die sich in ihrem Wirkungskreis anspinnen, weitestgehenden Vorschub …‹?«