- -

- 100%

- +

Hermione funkelt Tristan an: »Freilich paßt es dir nicht, daß Bassanio sich neuerdings so viel mit Juliet abgibt und daß Malcolm ganz überraschend der hüftenschwingenden Jessica nachläuft. Du möchtest eben deine Buben lieber für dich allein behalten, einzig«, fügt sie augenzwinkernd hinzu, »um sie in jener Askese zu bewahren, die allein der hohen Kunst gemäß ist.«

Tristan zuckt gleichmütig die Achseln, er ist an solche Eifersuchtsanwandlungen und Temperamentsausbrüche bei Hermione gewöhnt. Am besten ist es, sie gar nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Madeleine hätte in diesem nebelig-düsteren Land der triefenden Winter und der wässerig zerfließenden Sommersonne – im Lande der gotischen Kathedralen, der grauen Steinhecken und grauen Steindörfer mit den tief herabhängenden, pagodenartig geschwungenen Strohdächern, der schwelenden Laubscheiterhaufen und überhohen Schornsteine, deren Rauch von den tief niederwehenden Wolkenfederbüschen kaum mehr zu unterscheiden ist –, sie hätte in diesem Bereich der schweigsam-schwerfälligen Erwachsenen bei der Jugend nicht so viel unverbindliche Leichtherzigkeit erwartet, nicht solch ein Schmetterlingswesen in Liebesdingen.

In dem verwahrlosten Park, zwischen verfallenen Gutshäusern und eilig zusammengestoppelten Notstandsbaracken, längs der roh zusammengefügten Steinmauer, die da und dort von Efeu und gelb blühendem Winterjasmin freundlich übergrünt ist, kommen sie herabgeschritten, paarweis:

Die Jünglinge und Knaben grobbeschuht, in langen und weiten Hosen aus geripptem Samt, in allen Schattierungen des Laubes: von zartem Birkengrün zu dem schwärzlichen der Stechpalme, in allen Farben der Baumrinde, von Ahornsilber und Haselbraun zum Olivengrün der Eibe. Über dem farbigen Hemd, dessen zurückgeschlagener Kragen – einen zarten oder sehnigen Hals freigibt, tragen sie eine Holzfällerbluse aus Leder oder eine bunte Wolljacke, sie gehen barhaupt, die blonde oder braune Locke rechts oder links übers Auge fallend.

Die Mädchen sind alle nacktbeinig, viele auch bloßfüßig in luftigen Sandalen, manche tragen grobe Wollsocken zu derben, holzbesohlten Halbschuhen, ihre Röcke aus Baumwolle oder Cheviot sind kurz, die Wollschliefer oder Windjacken nachlässig übergeworfen, ihr lockiges oder straffes Haar fällt lang auf die Schultern hinab, bei wenigen nur ist es knabenhaft kurz gehalten; mehrere darunter sind lieblich, andere Teufelsschönheiten, einige jünglingshaft mager, andere vollbusig und wellenhüftig, jede aber ist mit einem bescheidenen Reiz ausgestattet, und zwar genau demjenigen, der Malcolm oder Lorenzo, Bassanio oder Laertes, Lancelot oder Hamlet, Florizel oder Benedikt – Herzklopfen verursacht.

Sie kommen über den lehmbraunen, überfluteten Weg, als gingen sie auf elysischen Gefilden, als berührten ihre Füße in dem groben Schuhwerk den schlammigen Boden kaum, und als wanderten sie jetzt nicht in ein abgenütztes, vernachlässigtes Haus mit ausgetretenen Holzstiegen, abbröckelndem Verputz, gesprungenen Wänden und rostigen Türschnallen hinüber, sondern als träten sie unter die hochgeschwungenen Schwibbogen ihres Luftschlosses ein, wo Puck und Ariel sie mit zarter Elfenkost bewirten.

Madeleine blickt ihnen nach, mit Rührung und heimlicher Trauer: bei solchem Anblick ist sie wieder siebzehnjährig – und zugleich durchtränkt, durchtränt von aller Erfahrung solcher, die immer mit ihrem Herzen gelebt haben. – Ihr beginnt zu früh – sagt sie sich –, Ihr verdammt euch dazu, vorzeitig, ehe Ihr euer Wesen kennt und für Bindungen reif seid, im engen Haushalt mit kleinlichem Pflichtenkreis eingefangen zu bleiben – oder Ihr kommt, gleichfalls vorzeitig, darauf, daß es nicht dauern kann, daß nichts dauern kann, gar nichts, und auch das ist schlimm, ist schlimmer, denn, wenn es beginnt, sollte man immer glauben, es könne nicht enden! Dann aber wird es für euch zum Gesellschaftsspiel, der Partner zu Tango und Foxtrott wird Liebespartner; er küßt, sobald die Musik abreißt, seiner Tänzerin die Innenfläche der linken Hand und fordert dann eine andere auf, wie auch sie sich einem anderen in die Arme gleiten läßt. Von einem zum anderen Mal wird es dünner, gewöhnlicher, reizloser, fadenscheiniger, man sollte nicht daran denken müssen, denn, trotz allem: Welch lieblicher Anblick! –

Nachzügler kommen, zwei, die nicht darnach aussehen, als schritten sie ihrem Luftschloß entgegen. Auf den ersten Blick dünken sie Madeleine ganz fremd, da sie näherkommen, erkennt sie in dem Burschen den jungen Arthur. So verwandelt sieht er aus, daß ihn zu verkennen begreiflich wird. Sonst blickt er gelangweilt, hochmütig und abwesend über jeden, der ihn anspricht, hinweg – oder durch ihn hindurch, jetzt sieht er zerknirscht und unglücklich drein, verbittert und gekränkt. Leise, unhörbar sogar auf die geringste Entfernung hin, sagt er etwas zu seiner Begleiterin, faßt mit seiner herabhängnden rechten Hand nach ihrer schlaff niederhängenden Linken, sie zuckt zurück, runzelt über ihren gewitterblauen Augen die braunen Brauen, ihr reizendes Gesicht ist verkniffen und verzerrt, noch leiser und zugleich zischend gibt sie ihm etwas Ununterscheidbares zur Antwort, da erblickt sie just Madeleine – und hat im Nu ihre Gesichtszüge geordnet und besänftigt, es ist jetzt ein außerordentlich hübsches, glattes Jungmädchenantlitz, das nämliche, welches Madeleine viermal wöchentlich im Französischen Zimmer vor sich hat.

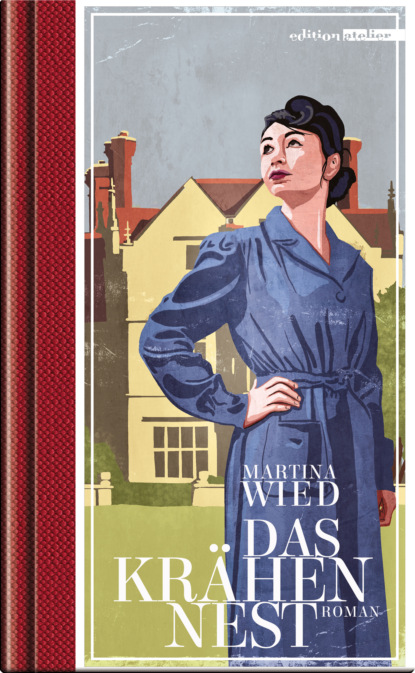

Den Lehrern in der Télème-Abtei wird nicht das anderwärts übliche Klassenbuch mit Namensregister zur Verfügung gestellt, dadurch verlangsamt sich das Kennenlernen der Schüler, ohne solche sichtbare Beihilfe kann man in wenigen Wochen nicht gut hundertachtzig Namen auswendig behalten und mit den dazugehörigen Physiognomien bekleiden. Madeleine ist beinahe stolz darauf, daß sie Bassanio nicht länger mit seinem Doppelgänger Benedikt, Laertes nicht mehr mit Malcolm, und Romeo nicht mehr mit Florizel verwechselt, der Madeleines Gedächtnis übrigens durch sein Stottern freundlich unterstützt. Es wäre indessen solcher Irrtum verzeihlich, denn jedes Gesicht, jede Gestalt scheint im »Krähennest« zwiefach aufzutauchen: Nur die Kleine mit den schönen dunkelblauen Augen unter gewitternden Brauen – an deren Namen Madeleine sich nicht zu erinnern vermag – und Arthur mit dem aufrechtstehenden flammenden Schopf halten sich einsam abseits, einzig in ihrer Eigenart und unverwechselbar.

1

Madeleine sitzt zu Häupten eines langen Tisches im kleinen Speisesaal vor drei großen Schüsseln aus Emailblech, woraus sie zehn Teller der Reihe nach zu füllen hat, und gewahrt erstaunten Seitenblicks, daß auf dem Platz zu ihrer Linken, der durch ein gekreuztes Besteck bislang freigehalten wurde, verspätet wie immer, Arthur sich niederläßt. Als sie endlich ihre übernommene Hausfrauenpflicht abgeleistet hat und sich ihrem mittlerweile ausgekühlten eigenen Teller zuwenden darf, spürt sie Arthurs Blick auf sich ruhen. Er sieht heute durchaus nicht unnahbar und abweisend aus, eher so, als wäre er einem kleinen Gespräch nicht abgeneigt; da es Samstag ist, will Madeleine gerade nach den Aussichten des Fußballwettkampfes fragen, der am Nachmittag auf den Gründen des Lavendelhofs zwischen den Krähennestlern und den Gymnasiasten des Nachbarstädtchens ausgetragen werden soll, da beginnt Arthur ganz ohne besondere Aufforderung und Anregung aus eigenem zu reden.

Dürfte er sich bei Madame Madrus vielleicht ein wenig nach der französischen Landwirtschaft erkundigen? Sie ist der unsrigen in allen Stücken doch enorm überlegen, nicht wahr?

Madeleine ist nun durchaus nicht sachverständig in Ackerbau und Viehzucht, hat aber immerhin auf dem Besitz ihrer Schwiegereltern, La Tour im Calvados, von dem sie den Namen trägt, ein bißchen zugeschaut.

»Haben Sie dort Kühe gehabt?«

»Freilich, die ›grüne Normandie‹ ist Meierei für ganz Frankreich.«

»Wie viele?«

»Es hat gewechselt. Als ich knapp nach Ende des vorigen Krieges zum erstenmal hinkam, waren kaum vier Dutzend übrig, ein großer Teil war requiriert worden, viele mußten geschlachtet werden, späterhin wurden die Stallungen wieder aufgefüllt auf mehr als das Doppelte; zuletzt, als wir nach dem Tode meines Schwiegervaters das Gut verkauften, waren sie abermals auf die Hälfte ungefähr geschwunden. Wir konnten nicht genug Schweizer und Stallmägde bekommen.‹‹

»Was für Rasse denn?«

»Die heimische Normannische Rasse, braun oder schwarzweiß gescheckt, kurzhörnig.«

»Sie werden besser ausgesehen haben als die unseren. Waren Sie schon einmal im Kuhstall, Madame? Nun, er ist wahrhaftig keine Sehenswürdigkeit. Die Kühe gleichen den sieben mageren Jahren, um eines vermehrt. Es heißt, ihre Magerkeit sei Rasseeigentümlichkeit, wie das blonde Fell, aber warum sind dann Io und Iris ganz gepolstert? Ich glaube eher, der Papa hat sich beim Ankauf übers Ohr hauen lassen, was versteht auch so ein Doktor der Nationalökonomie von Ökonomie! Also muß ich jetzt dazu schauen. Am liebsten möchte ich Landwirtschaft in Frankreich studieren, in einer Schule sowohl wie praktisch. Es gibt doch in Paris eine Hochschule für Bodenkultur, nicht wahr?«

»Nicht bloß in Paris, auch in einer Reihe von anderen Städten, Montpellier zum Beispiel.«

Madeleine klaubt, was ihr von diesem Gegenstand geläufig ist, zusammen, um Arthurs Wißbegierde zu stillen; während sie trockene Namen und Zahlen, Betriebseigenarten und Fachausdrücke für landwirtschaftliche Maschinen aneinanderreiht, sieht sie, wovon sie abgezogen redet, lebendig vor sich:

Die Normandie mit ihren tiefgrünen saftigen Weiden und bunten Rindern, ihren Obstwäldern im rosigen Blütenschaum, mit den tropfenblitzenden Netzen, welche über den schwarzen Kielen der umgestülpten Fischerbarken in der Sonne trocknen. Die Bretagne mit grauen Klippen, grauen Dünen, grauen Steindörfern; die Kiefernwälder der Vendée; die zackigen Weinberge an der Garonne, die im August von tausenden Stanniolblättchen, als Vogelschreck ausgelegt, glitzern und gleißen. Die blonde Beauce, wogenden Weizenhaars; die Provence in dichten Wolken silbergrauen Öllaubs, das sich, von der Stachelpeitsche des Mistrals gezüchtigt, schweratmend hebt und senkt, wo knorriger Stamm den Panfuß zeigt und die schwarzen Sterne der Dryaden aus den staubigen Blättern äugen. Die spiegelnde Loire, welche in gewundenen Treppen und Türmen, mit Terrassen und Zinnen, Belfried und Wallgraben, kräuselnd die untergegangene Feudalzeit hinabschwemmt; die dunklen Maulbeerbaumgänge an der Rhône, die lange nach ihrem Zusammenfluß mit der trägen grauen Saône deutlich unterscheidbar ihre glasgrüne Strömung eigensinnig weiterrollt, so daß die beiden Flüsse sich noch weithin verfolgen lassen, wie im Antlitz eines Kindes die Züge der Mutter, die Wesensart des Vaters deutlich zu erkennen sind, zwiespältig, niemals ganz vereinigt.

Burgund mit seinen Rebenhügeln, wo in der Kartause von Champmôle die Weinenden wie steinerne Trauerweiden sich über die marmorharten Häupter der furchtbaren Herzöge neigen; Flandern mit emsigen Webstühlen, rauchenden Schloten und den verzweifelt ausgestreckten Armen der schwarzen Windmühlen vor dem kalten nordischen Himmel – und Madeleines Heimat, die Insel Frankreichs, die ihr Königtum, ihre Sprache, ihr Gesetz, ihre Überlegenheit den anderen Provinzen mitgeteilt, aufgedrückt, aufgedrängt hat, sie, die kleinste, die unscheinbarste, die unfruchtbarste von allen: fruchtbar nur an Geist, an Mutterwitz, an Flinkheit des Worts, an durchdringendem Blick, an feinem Ohr, an aufbrausendem Temperament, an der Fähigkeit raschen Umschwungs, jener inneren Beweglichkeit, die vorgestern der weißen Schärpe der Armagnacs, gestern dem violetten burgundischen Hut mit dem Andreaskreuz – die heute der Bourbonischen Lilie – morgen der phrygischen Mütze – übermorgen dem Napoleonischen Adler folgte – die vor einem Augenblick die Trikolore gehißt hat – und im nächsten die schwarzweißrote Flagge mit dem Hakenkreuz.

– Man muß – denkt Madeleine – sein Vaterland verloren haben, um es zu lieben, wie ich es liebe, mit eines Kindes ehrfürchtigem Dank für alle Gaben, eines Kindes Demut unter züchtigenden Streichen – und mit der unauslöschlichen Zärtlichkeit einer Mutter, die sich über das Fiebernde beugt: Ach, was immer es angestellt, wie schwer es sich vergangen, wie bitter es sie enttäuscht hat, was macht es schon aus, vorausgesetzt, daß es sich erhole und lebe!

Ja, wüßte Madeleine genau, das Gesetz der Fremden wäre, wie Ernest es voraussetzt, ihrem Volke heilsam, es bedürfte des Zwangs, der starren Ordnung, der vorgekauten geistigen Speise, der festgefügten Gesellschaftsform, aufgebaut nicht nach einer geistigen und sittlichen Hierarchie, einem christlichen Ordo, sondern der vollkommensten Unterordnung, dem unverbrüchlichsten Gehorsam, der hingebungsvollsten Leistung für den vergotteten Begriff »Staat« gemäß – könnte sie glauben, es gereichte Frankreichs Kindern zum Segen, wenn sie nicht an der väterlichen Hand, nicht am Knie der Mutter aufwüchsen, sondern in einer riesigen, vielfach verschachtelten, zwanghaft gestaffelten, nur im Erotischen unbeaufsichtigten Gemeinschaft; dürfte sie annehmen, es gereichte den Jünglingen und Mädchen zum Vorteil, wenn sie nicht mehr die unvoreingenommene Lehre der Sorbonne und der anderen Universitäten, sondern die politisch bevormundete, beschnittene und zugestutzte Heilsbotschaft der nationalsozialistischen Hochschulen empfingen –, dächte sie, es förderte die Innigkeit des Ehelebens, wenn Gatte und Gattin nicht so sehr einander wie ihren Parteivorständen gehören; könnte sie zugestehen, daß ihre heimatliche Erde unter Kunstdünger und Traktor und den neuesten technischen Gewaltmitteln besser gediehe, daß der Bauer unter der neuen Ordnung bei größerer Schonung, geringerer Plage, geringeren Abgaben leichter atmen würde als in der aus Väterzeit überkommenen, langsam veränderten und verbesserten Arbeitsweise (aber nein, er ist ja einer neuen Fron und Robot, einer neuen Corvée untertan), müßte sie zugeben, daß ihr Vaterland, ausgesogen und herabgekommen, von Schädlingen geplündert, von eigensüchtig-eitlen Abgeordneten entsittlicht, von feigen Soldaten preisgegeben, von gekauften Generalen verraten und ausgeliefert – von seinen Besten beweint und verlassen – der harten Bestrafung, der strengsten Zucht, der unausgesetzten Aufsicht, der vollkommensten Freiheitsberaubung und Führung durch Fremde bedürfte – sie sagte sich, wie die Mutter vor dem Throne Salomos: Möge mein Kind der Fremden zugehören, an ihrer Brust ruhen, ihrer Stimme gehorchen, falls es nur lebt, atmet, wächst, gedeiht –, falls es nur dem Tode entrissen wird!

Gerne nähme Madeleine Verbannung, Armut, Abhängigkeit lebenslang auf sich, dürfte sie nur hoffen, daß die Jahre ihrer einsamen Ausgesetztheit ihrer Heimat Festigung, Eintracht, Erneuerung bescheren würden. Aber, unterbricht Madeleine sich schnell: wenn ich das bejahen dürfte, wäre ich dann hier? Hätte ich mich von allem abgetrennt, woran mein Herz hängt, wenn ich an so etwas glauben dürfte?

Madeleine, die Frage, welche sie längst durch die Tat beantwortet hat, noch hin und her erwägend, hat sich noch nicht völlig entschieden, da sagt, in einem Tonfall, der verrät, daß er noch nicht lange den Stimmwechsel überstanden hat, Arthur mitten in ihre Überlegung hinein:

»Ich halte überhaupt nichts von Politik, wie sie jetzt betrieben wird, hab’ mich auch nicht von unseren Pseudo-Parteien unserer Pseudo-Wahlbewegung als Pseudo-Kandidaten aufstellen lassen. Sie wissen doch, Madame, daß wir hier in der Schule einen Wahlkampf hatten? …«

Madeleine fährt auf. Sie hat den Knaben völlig vergessen, sollte sie indessen, während sie in ihre Heimat entrückt war, ihm Rede und Antwort gestanden haben? Sich zusammenraffend sagt sie: »Knapp vor meiner Ankunft, nicht wahr? Ich glaube noch die Überreste einiger Werbebilder und Schlagwörter an den Wänden gesehen zu haben, konnte aber den tieferen Sinn und die Absicht dieser Bemühung nicht recht herausfinden, da doch gleich nach dem Wahlgang alles fortgeblasen zu sein schien. Was also steckte dahinter?«

»Ein Experiment meines Vaters, der meint, man könnte nicht früh genug politisiert werden, und wenn man die Achtzehnjährigen ungefragt ins Heer, in die Bergwerke und Munitionsfabriken steckt, müßte man die Sechzehn- und Siebzehnjährigen darauf bringen, eine gefestigte politische Meinung zu bekommen. Er findet es gar nicht bedenklich, wenn man mit Schlagworten umgeht, ehe man weiß, wofür sie stehen, desto besser wird man, von keinerlei Sachkenntnis angekränkelt – wie Tristan sagt –, zur Abrichtung geeignet sein! Ich hatte mit dem Papa darüber eine etwas stürmische Auseinandersetzung, aber freilich versteh’ ich nichts davon (das ist just meine eigene Meinung, und deshalb hab’ ich nicht mitgetan) und sollte, wenn ich mich schon einmal weder von den Konservativen noch von den pazifistischen Sozialisten – von den Kommunisten nicht zu reden, die hab’ ich dem Golliwog überlassen – als Kandidaten aufstellen lassen wollte, mich doch wenigstens auf meine Universitätsprüfung vorbereiten. Für meine Eltern beginnt der Mensch nämlich erst bei einem akademischen Diplom. Wie denken Sie darüber, Madame?«

»Nicht ganz so wie Ihre Eltern, scheint mir; ich finde, es kommt in allem und jedem darauf an, was immer man tut, ordentlich und so gut wie möglich zu machen. lch ziehe gewiß einen tüchtigen Handwerker jemandem mit einer löcherigen Universitätsbildung vor, in Ihrem Fall aber, Arthur, liegt die Frage doch wohl so, daß Sie etwas Begonnenes auch zu Ende – oder zu einem Abschluß bringen sollten, was immer man angefangen hat, sollte man nicht als Stückwerk zurücklassen. Und da Sie die Reifeprüfung für fast jeden Beruf als Voraussetzung brauchen werden, möchte ich sie an Ihrer Stelle weder unnötig lang hinausschieben noch mit ungenügender Vorbereitung ablegen. Je früher Sie darüber hinwegkommen und je sicherer und beruhigter sie darangehen, desto angenehmer für Sie. Und wenn ich auf etwas Persönliches kommen darf: Ich sähe Sie gern öfter als bloß einmal wöchentlich im Französischen Zimmer. Haben Sie denn gar keine Zeit für mich? Geben Ihnen die Kühe wirklich so viel zu schaffen?«

»Die acht scheinen mir immerhin wichtiger als die vier Konjugationen, sie sind wenigstens etwas Lebendiges!«

»Auch eine Sprache ist, richtig begriffen, etwas Lebendiges, Arthur, doch darüber wollen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen. Etwas anderes aber: Wollten Sie künftig wirklich nach Frankreich, um dort Landwirtschaft zu studieren, dann möchte ich Ihnen vorher einen Wink geben: Wir Franzosen sind in diesem Punkt sehr empfindlich. Kann einer mit uns in unserer Sprache umgehen, dann sehen wir das als eine uns persönlich erwiesene Aufmerksamkeit an, er hat von vornherein gewonnenes Spiel und darf unseres Entgegenkommens, unseres Beistandes gewiß, sein. Sie scheinen mir doch zu vernünftig, als daß Sie bloß aus Widerspruchsgeist und Eigensinn ihren eigenen Absichten und Wünschen im Wege stehen wollten. Also?«

»Ich will mir’s gesagt sein lassen, Madame.«

2

Madeleine fährt jäh aus dem Schlaf, geweckt durch ein ihr wohlbekanntes, eigentümliches und unverwechselbares Geräusch, das hervorgerufen wird durch hastiges Umwenden großer Zeitungsblätter. Wer raschelt denn da? Es muß noch sehr früh sein; ist es bereits eine heutige Zeitung, ist die Post schon gekommen? Schwerlich, noch fällt kein Lichtstrahl durch das brüchige Gewebe des schadhaften Rollvorhangs. Dann wendet sie den Blick der Richtung des Geräusches zu: dort, ihrem Bett gegenüber, vor dem Kamin, wo ein schüchternes Feuer vorsichtig zu flackern beginnt, steht ein mächtiger Lehnstuhl, mit Genueser Samt in einem verschossenen Erdbeerrot überzogen, darin, durch die hohe Lehne und die abstehenden Ohren des Sessels von der einen, durch ein großes Zeitungsblatt von der anderen Seite vor Madeleines Auge verborgen, bewegt sich jemand: leicht zu erraten, wer …

– Sonderbar – denkt sie –, daß ich diesen Kamin bis jetzt so völlig übersehen habe, er macht das kahle Zimmer gleich traulicher. Zwar heizen sie hierzulande auch offene Feuerstellen mit Kohle, aber jedes lebendige Feuer ist doch besser als das unsichtbare im Füllofen, der die Wärme durch tote Röhren weiterleitet. –

Im Lehnstuhl rührt es sich nun vernehmlicher, es kommt daraus zuerst ein Ellbogen, dann ein Arm im gesteppten schwarzen Seidenärmel eines Hausrocks, dann der klar umgrenzte Seitenriß eines Gesichts zum Vorschein – und nun kehrt Ernest ihr sein Antlitz voll zu, während er seine große Zeitung knisternd zusammenfaltet.

»Ernest«, bettelt Madeleine, »schau, ich bin noch so müde und möchte gerne weiterschlafen, kannst du denn das Rascheln nicht sein lassen? Du weißt doch, ich vertrag’s nicht. Aber …« Madeleine erschrickt, richtet sich, auf den rechten Arm gestützt, vollends in die Höhe, rufend: »Ernest, Ernest, wie kommst du denn her ins ›Krähennest‹? Raschle nur weiter, soviel du magst: daß du hier bist, ist wunderbar!«

»Das«, sagt Ernest Mathieu so spitzbübisch, daß alle Linien und Fältchen seines schönen gealterten Gesichts zu hüpfen und zu flackern beginnen, »wollte ich auch meinen.«

Madeleine will zu ihm hin, will aufspringen, findet sich aber durch den Gürtel ihres Pyjamas an die Bettstatt angeschlossen. »Hilf mir doch, Ernest!« ruft sie, ohne Antwort zu bekommen; mühsam (denn jetzt findet sie auch ihre Schultern festgebunden) wendet sie sich wieder dem Kamin zu: aber da ist keiner mehr, nur eine weißgestrichene Holzwand – kein samtener Lehnstuhl, nur ein grüner Rohrsessel, kein Ernest Mathieu –, nur gähnende, grinsende Einsamkeit und Ödnis.

Durch den grünen Wirbel eines tiefen Trichters wird sie von kreisenden weißen Schlingen ruckweis aufwärtsgerissen, an den ruhigen flachen Wasserspiegel wachen Bewußtseins. Wo ist sie gewesen? Welcher schrecklichen Gefangenschaft ist sie entronnen? War sie nicht angeschmiedet an einen feuchtkalten Nebelring des Purgatoriums, abgetrennt von Ernest …, ach, sie war ja augenlos in der Tretmühle mit den anderen Sklaven, pausenlos das unendliche Rad der vier Konjugationen drehend, pausenlos die Blätter des nämlichen Buches umwendend, pausenlos sagend: »Faites la liaison, mes enfants.« Wie ist es ihr denn gelungen, aus deren falschen Zirkel dieser Gefangenschaft auszubrechen, wer hat ihr dazu verholfen?

Gleichviel, sie ist zurück, ist daheim, sie geht mit Ernest durch die Straßen ihrer Vaterstadt. Zwar haben sie sich schauerlich verändert: Schmerzverkrümmt neigen sich die Gebäude mit vorspringenden gewölbten Fenstergittern, mit gewundenen Schornsteinen, die Füllhörnern gleichen (Pandorens Füllhorn mit dem gefährlichen Inhalt, dem fragwürdigen Bodensatz), taumelnden Dächern und aufspringenden Fenstern weit gegeneinander vor. Sie alle, Paläste wie Zinshäuser, haben Farbe gewechselt, aus dem überlieferten sanften heimischen Perlgrau sind sie in ein grelles, befehlshaberisches Lehmbraun umgeschlagen, das, an Juchtenstiefel, Lederüberschwung und Straßenkot erinnernd, dem Auge weh tut. Eine traurige Überraschung – aber was macht es schon aus? Ginge sie denn nicht durch Wasser und Feuer, Fegefeuer und Hölle, wenn sie Ernest an ihrer Seite weiß? Jetzt – sie sind im Begriff, die Straße zu überqueren – fühlt sie seine Hand stützend an ihrem Ellbogen: das ist Fürsorge, Geborgenheit, hier ist der Schweifenden Ziel, hier ihre Heimat, er ist ihre Erde, in ihm wurzelt sie, aus ihm saugt sie Saft und Kraft, für ihn gedeiht sie. Hinter ihr liegt – eine vage Erinnerung – der Trug der Trennung, die Marter des Exils, die Täuschung ewigen Abschieds. An seinem Arm, das Brückengeländer mit der Hand, mit den Füßen kaum den Boden streifend, schwerelos, schwebt sie über den Fluß, dort drüben sieht sie den Griechentempel, die Wohnstatt ihrer Schutzheiligen. Krümmen sich auch die Säulen, beugt sich der Triglyph, wellen sich die Treppen rauschend – es zieht sie hin: »Wir könnten«, sagt sie mit einem Aufblick zu Ernest, »noch schnell in die Madeleine, zum Segen …« Ernest aber schüttelt den Kopf, wortlos biegt er in eine breite Straße ein, wo sonst hinter breiten Spiegelscheiben das Köstlichste eines köstlichen Landes zur Schau gestellt war:

Die duftigsten Kleider, die gewagtesten Hüte, die flaumigsten Pelze, die strahlendsten Schmuckgegenstände, das Edelste an Hausrat, an Bildern, an Bronze- und Marmorstatuen, an Altertümern. Jetzt aber? Keine Zobelmäntel, keine auffallenden Hüte, keine blitzenden Armbänder und schimmernden Perlenketten, nicht Verdüren noch Vernis Martin, weder Sèvres noch Famille verte: Nichts anderes gibt es jetzt in diesen Schaufenstern als Modelle von Tanks, Torpedos, Schlachttürmen, Flugzeugen, Mörsern, Haubitzen, Kanonen, Maschinengewehren und Minenwerfern – ja, diese selbst in natürlich-unnatürlicher Größe. Nebenan, unter dem roten Hakenkreuz, sieht man die abschreckendsten Bilder von Wunden und Verstümmelungen – nein, es sind ja keine Bilder, es sind Wachsfiguren – oder sind es am Ende gar echte Verwundete, echte Krüppel? Fußlos, armlos, augenlos, einem ist die Wange abrasiert, dem anderen das Kinn fortgerissen, jenem der Schädel skalpiert.