- -

- 100%

- +

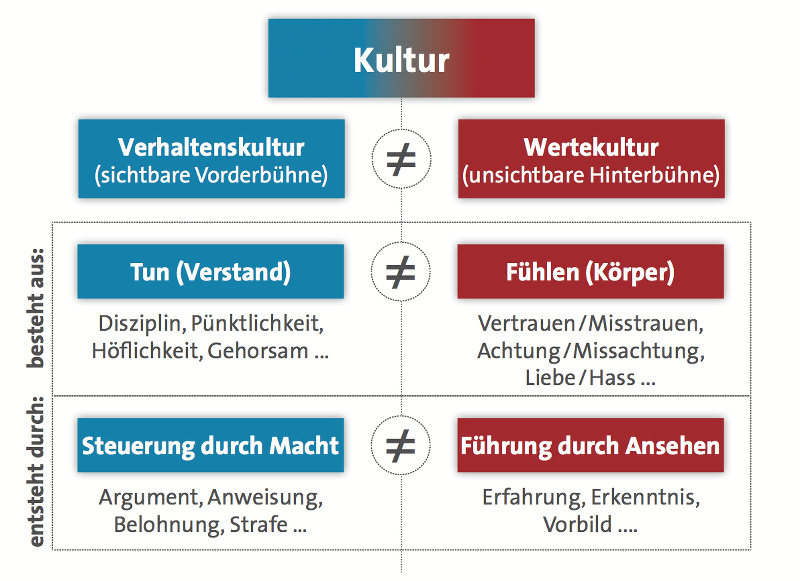

Wertekultur der Hinterbühne

Die unsichtbaren Anteile einer Kultur nennen wir die

In dynamischer Umgebung gibt es viele

Kleines Fazit

Wenn Macht zur Verfügung steht, kann das Verhalten auf der Vorderbühne verändert werden, je nach Situation durch Argumente, Belohnung oder Strafe.

Die Hinterbühne als Kern der Kultur ist unsichtbar und nur an ihrer Wirkung erkennbar. Sie kann nicht verändert werden, sie verändert sich. Sie kann aber beobachtet werden, und sie reagiert auf die gewonnenen Erkenntnisse.

Denkzettel 4: Kultur - Verhalten und Werte

Verhaltenskultur ist das, was man sieht und gestalten kann (Vorderbühne). Die Wertekultur steckt unsichtbar dahinter und gestaltet sich (Hinterbühne).

Die Kultur eines Unternehmens hat eine sichtbare Vorderbühne und eine unsichtbare Hinterbühne. Die Vorderbühne besteht aus dem Verhalten der Mitarbeiter. Nur dieses kann direkt beobachtet werden. Die Hinterbühne wirkt durch unsichtbare Werte. Werte sind Gefühle, die ein bestimmtes Verhalten angenehm oder unangenehm machen. Aus dem sichtbaren Verhalten kann nur sehr schwach auf die unsichtbaren Werte geschlossen werden: Menschen können lügen und heucheln.

Bei niedriger Dynamik gibt es viel Routine und wenig Überraschung. Es ist möglich, Regeln für richtiges Verhalten zu formulieren und ihre Einhaltung zu fordern. Da das Verhalten dem Willen unterliegt, kann diese Forderung erfüllt werden. Verhalten sich Mitarbeiter richtig, so ist die Verhaltenskultur in Ordnung. Wenn nicht, so kann sie durch Argument, Belohnung und Strafe „repariert“ werden.

Bei hoher Dynamik muss auch dann gehandelt werden, wenn es keine Regeln gibt (Überraschung). Dieses autonome Handeln braucht Entscheidungen. Diese können nur im Kraftfeld eigener Werte getroffen werden. Anders als Verhalten können Werte nicht willentlich verändert werden. (Verändern Sie mal Ihre Lieblingsfarbe!)

Werte funktionieren wie ein Gedächtnis. Sie bilden und verändern sich ständig - aber nur durch Erfahrung, nicht durch willentliche Gestaltung. Kultur ist nicht Ursache der Verhältnisse, sondern ihr Abbild oder besser: ihr Schatten.

Fast alle großen Unternehmen lassen immer wieder ihre kulturellen Werte bearbeiten. Wenn überhaupt, verändert dies nur das Verhalten, die Werte bleiben wie sie sind oder reagieren negativ.

Höchstleister versuchen nie, ihre Kultur zu entwickeln. Sie entwickeln dynamikrobustes Geschäft. Kultur wird nur beobachtet, denn sie zeigt, ob und wie gut dies gelingt. So wird aus der eigenen Kultur eine Lernumgebung, aus der das Management die Qualität der eigenen Arbeit ablesen und verbessern kann.

8.4 Wer Werte fordert, bekommt Heuchelei

Weil das Verhalten einer Person ihrem Willen unterliegt, kann die Forderung nach einem bestimmten Verhalten erfüllt werden.

Werte sind Gefühle, sie unterliegen nicht dem Willen. Wie ein Gedächtnis ändern sich Werte oft und leicht. Das kann beobachtet, nicht aber gestaltet werden. Positive Werte zu fordern, erzeugt fast immer das Gegenteil.

Nehmen wir den Wert

Vertrauen ist das Kreditwesen der Kommunikation. Wie jeder Wert entsteht auch Vertrauen nur aus der Erfahrung, dass sich Vertrauen lohnt. Bleibt diese Erfahrung aus, entsteht Misstrauen. Wer das ändern will, muss die Ursache für Misstrauen finden und beseitigen. Wenn dann Vertrauen entsteht, war es die richtige Ursache, wenn nicht, muss man weiter suchen.

8.5 Das Problem formaler Befragung

Wer seine Kultur beobachten möchte, muss sie beschreiben. Dazu werden oft Mitarbeiterbefragungen empfohlen. Mit diesem Verfahren werden jedoch nur individuelle Meinungen erfasst und statistisch aufbereitet. Da die Kultur eines Unternehmens aber weder von Personen gemacht ist, noch aus ihnen besteht, ist Kulturbeobachtung so nicht möglich.

Beispiel: Applaus oder Buhrufe im Theater oder Stadion. Erst die (nichtverbale) Kommunikation unter Anwesenden erzeugt ein Publikum mit einer „Meinung“, der sich der Einzelne dann anschließt oder nicht. Dieses „Wir“ kann aus erfragten Einzelmeinungen nicht errechnet werden. Trotzdem wird es vielfältig gemacht. Aus Einschaltquoten beim Fernsehen, Wahlergebnissen oder Meinungsumfragen wird „der Fernsehzuschauer“, „der Wähler“, „der Bürger“ oder eben „der Mitarbeiter“ errechnet. Alles nur Pappkameraden ohne wirkliche Entsprechung.

Ein alternatives Beispiel stammt von einem Hersteller jugendlicher Sportschuhe. Die Entscheidung über Entwurfsalternativen wurde lange Zeit aus Umfragen abgeleitet. Als dies immer weniger funktionierte, wurde der Firmenparkplatz in ein Eventareal für Jugendliche umgestaltet. Die Jugendlichen hatten ihren Spaß, und das Management beobachtete, bei welchen der ausgestellten Schuhmodelle sich die größten Trauben bildeten. Diese wurden produziert, die anderen nicht. Der Erfolg hält bis heute an.

Hier wurde beachtet, dass kein Jugendlicher allein wissen kann, was „Hip“ ist oder sein wird. Erst die Kommunikation unter Anwesenden kann das. Der Einzelne wäre manchmal wohl selbst überrascht, wenn er schon vorher wüsste, was er am Ende für gut halten wird.

Wer sich an statistischen Phantomen orientiert, läuft Gefahr, Maßnahmen zu ergreifen, die zwar die Messwerte verbessern, nicht aber die Situation oder die

8.6 Kulturbeobachtung

Die Verhaltenskultur der Vorderbühne kann leicht beobachtet und verändert werden. Aber gerade deshalb gibt die Vorderbühne nur wenig Auskunft über die Wertekultur der Hinterbühne. Aus Verhalten kann nur dann auf Werte geschlossen werden, wenn es freiwillig geschieht und ohne Risiko unterbleiben könnte. Oder anders: Kultur lässt sich nur dort beobachten, wo keine

Wenn ein bestimmtes Tun oder Unterlassen mit Belohnung oder Strafe korreliert, wird nicht die Wirkung von Kultur, sondern von Macht beobachtet. Auch finanzielle Anreize oder Aktivitäten zur Kulturentwicklung behindern die

Beispiel: Die Kantine eines Software-Unternehmens hat eine Kasse, aber keinen Kassierer. Die Mitarbeiter legen das Geld für ihr Mittagessen in die Kasse und entnehmen das Wechselgeld. Wenn jemand, ohne zu bezahlen, an der Kasse vorbei geht, werden gute Gründe unterstellt. Vielleicht hat er sein Geld vergessen und zahlt morgen. Oder er zahlt nur einmal die Woche. Wichtig ist: Wenn die Kantine Gewinn macht, zeigt die Kultur auf keinen Mangel. Macht sie aber Verlust, muss der Grund gesucht und beseitigt werden.

Hier eine Liste mit weiteren Möglichkeiten zur Kulturbeobachtung:

Beiträge in Kundenzeitschriften: langweilige Pflichtübung oder lesenswert?

Betriebsrat: ein Sensor für Angst

Zustand der Toiletten und der Kaffeeküche: Welche Zettel hängen an den Wänden?

Krankenstand

Fehlerraten, Kundenreklamationen

Gerüchte (Intensität, Inhalt, Qualität …)

Lebensdauer von Verschleißgegenständen (Notebooks, Büromöbel, Dienstwagen …)

Alltagskleidung der Mitarbeiter: lebensfroh oder schlampig?

Humor und seine Rolle im Alltag

Gestaltung der Arbeitsplätze

Betriebszeitung: freiwillige Beiträge, Leserbriefe …?

Schwarze Bretter: Aktualität, Gestaltung …

Zahl der Mails mit Absicherungskopien

Gesprächsthemen in der Kantine: nur Urlaub und Fußball oder auch die Arbeit?

Gestaltung von Betriebsfeiern: eigene Beiträge oder gekauftes Entertainment?

Meldefloskel am Telefon: individuell oder gelernter Text?

Umgang mit Anreizsystemen: Welche Rolle spielen sie bei der Verteilung und Organisation von Arbeit?

8.7 Resümee

Kultur ist nicht Ursache, sondern Wirkung herrschender Verhältnisse. Deshalb kann und braucht sie nicht entwickelt zu werden. Wenn es gelingt, die Verhältnisse zu ändern, verändert sie sich von allein. Im Kontext hoher Dynamik ist die Entwicklung von Kultur kein eigenständiges Problem mehr. Das Problem ist die Anpassung der inneren Verhältnisse eines

Höchstleister betreiben keine Kulturentwicklung, aber sie haben meist eine empfindliche Kulturbeobachtung.

Noch ein Hinweis: Ein bewährtes Werkzeug zur Kulturbeobachtung von außen sind die sogenannten

9 Informationsflut - ein Denkfehler

Eine Mail geht ein, ein Buch erscheint, die Tagesschau wird gesendet. Diese Ereignisse werden

Wenn jemand etwas erfährt, was er schon lange wissen wollte, heißt dieses Ereignis auch Information. Kann es von solchen nützlichen Ereignissen auch ein Übermaß geben, das als lästig beklagt wird? Wohl nicht.

Mit dem

Mit dieser Unterscheidung behaupten wir, dass die aktuelle Datenflut einen Informationsmangel erzeugt.

9.1 Information und Daten

Daten sind formale Strukturen. Sie haben keinen festen Ort oder Zeitpunkt, lassen sich also transportieren, übertragen, verarbeiten, speichern, aufschreiben, verkaufen oder stehlen. Daten findet man in den Speichermedien eines Computers, in Büchern, Landkarten und Konstruktionszeichnungen. Daten existieren auch dann, wenn sie niemand beachtet. All das ist bei Informationen anders.

Information ist ein Ereignis in einem

Computer verarbeiten nur Daten, keine Informationen. Der Begriff „IT“ (information technology) ist irreführend. Der Begriff „EDV“ (Elektronische Daten-Verarbeitung) ist präziser, deshalb vermeiden wir den Begriff „IT“. Dass „EDV“ altmodisch und „IT“ modern klingt, zeigt ein Problem: Wenn Daten und Informationen nicht unterschieden werden, wird EDV eingesetzt, wenn Information fehlt - eine

9.2 Daten können Information töten

Mehr Daten sind also nicht mehr Information. Im Gegenteil: Werden mehr Daten bereitgestellt, als bearbeitet werden können, entsteht weniger Information und damit weniger Übersicht. Deshalb sagen wir: Daten können

Eine Mail zum Beispiel ist eine Mitteilung (Daten). Der Leser kann daraus Information gewinnen oder nicht. Wenn aber mehr Mails eintreffen, als der Empfänger lesen und verstehen kann, gehen auch die Mails verloren, aus denen er Information hätte gewinnen können. Zu viele Mails ergeben weniger Information. Oder anders: Datenflut erzeugt Informationsmangel.

Eine Lösung: Ein bekannter Konzernvorstand teilte mit: „Ich lese keine E-Mailsmehr. Wenn mir aber jemand etwas handschriftlich mitteilt, bearbeite ich es innerhalb weniger Stunden.“ Er reduziert den Datenverkehr, indem er ihn erschwert. Jetzt kann er aus den Mitteilungen mehr Information gewinnen.

Wenn es Mühe macht, Daten zu senden, hat der Sender Anlass, alles wegzulassen, was den Empfänger nicht interessiert. Die oft geforderte Transparenz entsteht also nicht, wenn alle Daten möglichst vollständig übermittelt werden, sondern wenn unwichtige Daten weggelassen werden. Was wichtig und was unwichtig ist, muss vom Sender im

9.3 Resümee

Da Information nur vom Adressaten erzeugt werden kann, kann es keine Informationsflut geben. Niemand kann sich mit Leistungen seines eigenen Bewusstseins überfluten. Wenn es eine lästige „Informationsflut“ gäbe, wäre es vernünftig zu fordern: „Weniger Information!“ Schon diese Negation macht deutlich, dass mit dem Begriff etwas nicht stimmt.

Was es geben kann, ist eine Datenflut, die es schwieriger macht, Information zu gewinnen. Wenn die Datenflut Informationsflut genannt wird, wird das Problem unsichtbar.

In dynamischer Umgebung ist Information lebenswichtig. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr zu wundern, dass es bei Höchstleistern immer wieder Manager gibt, die keine Mails lesen. Weil das jeder weiß, sind sie gut informiert.

10 Interne Anreize reduzieren die Leistung

Wenn das

Mit solchen Anreizen lassen sich Kennzahlen verändern. Wird zum Beispiel ein Bonus abhängig vom Umsatz oder Deckungsbeitrag gezahlt, werden verstärkte Anstrengungen unternommen, diese Kennzahlen zu steigern. Wieso also die in der Überschrift formulierte Skepsis gegenüber internen Anreizen?

Hier erfahren Sie, warum.

10.1 Interne Anreize sind Elemente von Steuerung

Als die

Heute sind die meisten Märkte eng und

Unter diesen Bedingungen kann das Zentrum keine nützlichen Anreize mehr setzen. Wird es trotzdem gemacht, dann mutet das operativ „dumme“ Zentrum der „klugen“ Peripherie zu, sich nach seinen Vorgaben zu richten. Die Organisation verblödet.

10.2 Warum Höchstleister keine internen Anreize setzen

Einige Beispiele:

Belohnung wird wichtiger als richtiges Handeln

Wie jede Steuerung sind interne Anreize

Entweder: Die falsch gewordenen

Irgendwann entscheidet sich jeder für die Belohnung.

Ablenkung statt Konzentration

Wenn