- -

- 100%

- +

Chemotherapien, diese im Kampf gegen den Krebs unentbehrlichen Zellgifte, schädigen die Abwehrkräfte des Körpers oft für Monate so nachhaltig, dass Pilze eine Chance bekommen. Der Grund: Viele der bei einer Chemotherapie verwendeten Wirkstoffe (Zytostatika; abgeleitet von Cyto-Zelle und statik-anhalten) hemmen nicht nur das Wachstum der Krebszellen, sie greifen auch ins Immunsystem ein. Nicht zuletzt deshalb werden sie auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt.

Vielfalt im Inneren des Körpers

Wie die Mikrobiota (früher Darmflora) zusammengesetzt ist, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jeder von uns beherbergt andere Bakterienstämme. Die Menge und Art der Mikroben variiert ebenfalls von Mensch zu Mensch und von Darmabschnitt zu Darmabschnitt. Es existiert ein stetiger Umbau, einige Bakterien sterben, andere vermehren sich oder es kommen neue über die Ernährung hinzu. Darüber hinaus verändert sich die Mikrobiota auch im Laufe des Lebens, in Abhängigkeit von der Ernährung, unter Stresseinwirkung und durch Medikamente.

Eine Fehlbesiedlung des Darms mit Pilzen führt oft zu einem aufgeblähten Verdauungstrakt. Dann klagen selbst sehr schlanke Frauen über den Schwund ihrer Taille.

Krankenhausinfektionen werden oft durch chirurgische Eingriffe ausgelöst. Ein Beispiel hierfür sind in Venen oder Harnwege eingeführte Katheter. Es ist eine vielfältige Mischung aus Mikroorganismen, die sich darauf festsetzen können: Bakterien, Viren und Pilze. Einer unter ihnen ist der Hefepilz Candida albicans. Dem Körper gesunder Menschen kann er nicht viel anhaben. Bei einer Schwächung des Immunsystems kann er jedoch

Infektionen auslösen. Auf einem Katheter tut er sich beispielsweise mit anderen Mikroben zusammen und dringt in den Körper ein.

Aufpassen auf Reisen

Vor allem Südeuropa-Urlauber sollten sich vorsehen und streunende Tieren nicht anfassen. Dort können herrenlose Katzen den Reisenden mit besonders hartnäckigen Pilzen anstecken. Durch den Trend zu Fernreisen haben auch exotische Pilzinfektionen zugenommen. Dabei stecken sich Urlauber oft durch Kontakt zu infizierten Einheimischen in Afrika, Asien und Amerika an. Infektionen können durch Hautkontakt oder indirekt, etwa beim Gebrauch eines gemeinsamen Handtuchs, übertragen werden. Unterwegs können sich zudem bereits bestehende Pilzinfektionen wie Fuß- und Vaginalpilz verschärfen. Wer im Urlaub stärker schwitzt, bietet Hautpilzen bessere Wachstumsbedingungen als sonst.

Stress, Hektik, Bewegungsmangel und falscher Ernährungsstil schwächen das Immunsystem.

Ernährungsstil und Stress

Kaum jemand setzt sich noch in Ruhe zu drei Hauptmahlzeiten zu Hause an einen schön gedeckten Tisch. Der hektische Takt des modernen Lebens führt dazu, dass viele Menschen nur noch schnell, sozusagen im Vorübergehen essen. Frisch Gekochtes wird oft zur Rarität. Ernährt man sich jedoch überwiegend oder ausschließlich von Fast Food, Fertiggerichten und Süßigkeiten, haben es Pilze erheblich leichter, sich einzuquartieren und quasi an den gedeckten Tisch zu setzen. Denn zum einen sind Kohlenhydrate, vor allem Zucker, die Hauptnahrungsmittel für Pilze. Zum anderen schadet solch eine, in der Regel ballaststoffarme Kost der Darmschleimhaut, weil nützliche »gute« Bakterien regelrecht ausgehungert werden. Zum guten Gedeihen benötigen »freundliche«

Wer sich mit Heißhunger und Gier auf kohlenhydratreiche Kost stürzt, könnte auch unter Diabetes leiden. Hinweise liefert ein Labortest beim Arzt.

Bakterien Pflanzenfasern aus Getreide, Hülsenfrüchten und Gemüse. Nur wenn die Mikrobiota (Darmflora) damit gut ernährt wird, schafft sie es, schädliche Viren, Bakterien und Pilze erfolgreich zu bekämpfen!

Auch die Hektik unseres modernen Arbeitslebens fordert ihren Tribut. Ist ein Mensch für längere Zeit seelisch und körperlich überlastet, haben Pilze leichteres Spiel als sonst. Denn nicht nur Herz und Kreislauf leiden, auch die Abwehrkräfte sinken. Dauert der Stress über Wochen, Monate oder gar Jahre an, streikt irgendwann das Immunsystem: Das Stresshormon Kortisol hemmt unsere Abwehrzellen; der Körper wird anfällig für die Angriffe von außen. Ein zweites Stresshormon wirkt direkt auf den Darm. Es ist das Adrenalin, der Stoff, der uns bei einer plötzlichen Bedrohung und auf der Flucht ungeahnte Kräfte verleiht. Aus diesem Grund schaltet das Hormon die Aktivitäten des Darms ab. Im Prinzip ist das natürlich auch gut so. Denn wer plötzlich weglaufen muss, kann sich schließlich nicht um ein Klo kümmern. Doch hat das Stresshormon zu oft und zu lange die Oberhand, verkümmern die Abwehrkräfte des Darms, unseres größten Immunorgans.

Das Immunsystem

Unsere Gesundheit steht und fällt mit den Abwehrkräften des Körpers. Ob sich Pilze bei uns einnisten oder nicht, hängt allein davon ab, wie gut unsere Schutzmechanismen funktionieren. Der Darm ist sozusagen die »Wiege« des Immunsystems, aber auch das Lymphsystem, das Knochenmark, die Milz und die im Blut zirkulierenden Abwehrzellen sind unersetzlich. Fällt nur ein Baustein des komplexen Netzwerkes aus, bekommen Krankheitserreger eine Chance. Bei frühgeborenen Babys, sehr alten Menschen, chronisch Kranken oder Fehlernährten haben Pilze deshalb manchmal leichtes Spiel.

Eine Ernährungsweise mit reichlich Gemüse, Kräutern und Naturgewürzen hilft dem Körper mithilfe einer vielfältigen und stabilen Mikrobiota (Darmflora), wieder fit zu werden.

Das Immunsystem arbeitet jeden Tag 24 Stunden still und leise als unser Bodyguard. Denn rund um die Uhr versuchen Viren, Bakterien und Pilze, uns anzugreifen. Der Körper könnte ohne sein ausgeklügeltes Abwehrsystem ihren Attacken nie entgehen, denn Erreger befinden sich in der Atemluft, in Nahrungsmitteln, auf unserer Haut und gelangen über den Magen-Darm-Trakt auch in unseren Körper hinein.

Immer wenn Eindringlinge versuchen, unseren Körper zu erobern, alarmiert der Körper das Abwehrsystem. Dabei spielen die Schleimhäute eine wichtige Rolle. Hier sitzen vom Mund über Darm und Scheide die meisten Abwehrzellen des Körpers. Je nach Art des Angriffs alarmieren die Abwehrzellen in Blut, Lymphe und der Schleimhaut innerhalb von Sekunden die Steuerzentralen des Körpers.

Damit die körpereigene Schutztruppe effektiv arbeiten kann, braucht sie den Beistand einer gesunden Lebensführung. Nährstoffmangel, Stress, Medikamente, zu viel Alkohol und Nikotin – all das kann unser Immunsystem ausbremsen, ohne dass wir es zunächst bemerken. Denn die wunderbaren, komplizierten Schutzmaßnahmen des Körpers funktionieren selbst unter erschwerten Bedingungen relativ lange Zeit immer noch erstaunlich perfekt.

Das Immunsystem unterstützen

Abgesehen von einer immunstärkenden Ernährungsweise und einem gesunden Lebensstil mit ausgewogenem Essverhalten, Stressabbau und körperlicher Bewegung schwören einige Experten auf zusätzliche Mittel, um das Immunsystem auf Trab zu bringen und Rückfälle zu verhindern.

Mikrobielle Präparate wie etwa Lactobazillen in Form von Tabletten oder auch lebende Darmbakterien wie etwa Enterokokken und Colibakterien (Prosymbioflor, Symbioflor) werden von Naturheilkundlern seit über 50 Jahren zur natürlichen Stärkung des Immunsystems eingesetzt. Die Vertreter der Mikrobiologischen Therapie erklären ihre Erfolge damit, dass die Präparate wie eine »Impfung« wirken und damit alle Bereiche des Immunsystems stärken. Tatsächlich reagieren die Schleimhäute in Mund, Darm und Genitaltrakt mit einer verstärkten Produktion von Abwehrzellen.

Nur wenn die Mikrobiota (Darmflora) mit dem richtigen »Futter« ernährt wird, kann sie mit schädlichen Viren, Bakterien und Pilzen erfolgreich fertig werden.

Eine gute Versorgung mit Mineralstoffen und Spurenelementen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist wichtig, wenn der Körper gegen eine Pilzerkrankung kämpft. In seltenen Fällen kann der Arzt oder Heilpraktiker empfehlen, den Bedarf durch die Einnahme eines Ergänzungspräparats zu decken.

Ein gesunder Darm wehrt Pilze ab

Menschen, die an einer Pilzinfektion leiden, tun gut daran, sich mit den Zusammenhängen zwischen Darmflora und Abwehrkräften zu beschäftigen. Nur wer genau die Zusammenhänge kennt, kann eine Pilzerkrankung gründlich auskurieren und so die Plagegeister für immer loswerden.

Die Darmflora ist überlebenswichtig

In unseren Bäuchen wird tagtäglich ein Wettstreit ausgetragen. Die dort lebenden Mikroben streiten um die besten Futterplätze und um gemütliche Nischen zum Überleben. Geht es ihnen gut, verdrängen freundliche Bakterien schädliche Eindringlinge von der Pilz- und Bakterien-Front. Ganz wie im richtigen Leben können die »Guten« auf Dauer nur bestehen, wenn sie die »Bösen« in Schach halten. Denn krank machende Bakterien und Pilze entziehen den nützlichen Helferbakterien die Lebensgrundlage, weil sie wichtige Nährstoffe für sich verbrauchen. Giftige Stoffwechselprodukte der »Bösen« schädigen die Mikrobiota (Darmflora) und bremsen damit das Immunsystem aus.

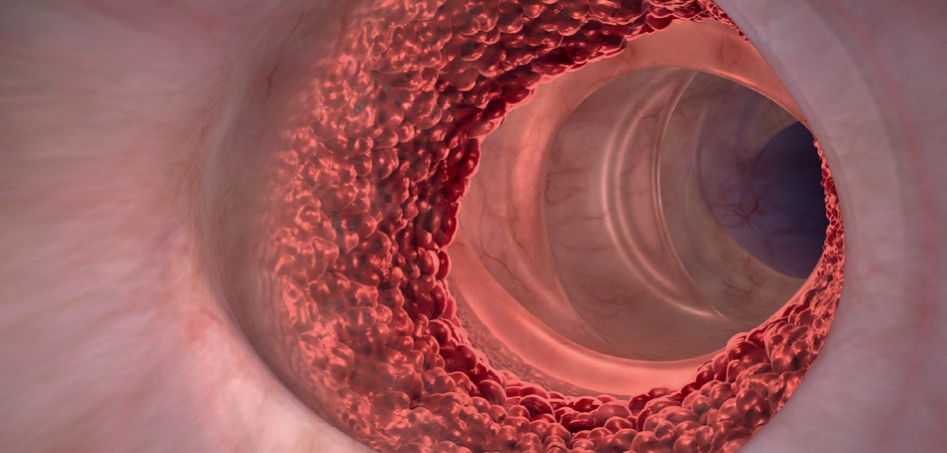

Unglaublich: 200 bis 300 Quadratmeter misst die Schleimhaut des Darms bei einer Länge von etwa sieben Metern. Ohne die 100 Billionen Mikroben, die darauf leben, brächte es unser Immunsystem nicht fertig, gefährliche Krankheitserreger unschädlich zu machen.

Fachleute glaubten lange, unser Dickdarm sei nur eine Art Abfalleimer der Verdauungsarbeit und nicht besonders bedeutsam für unsere Gesundheit. Inzwischen weiß man: Das Gegenteil stimmt. In den Falten unseres Darms werden auf 200 bis 300 Quadratmetern Schleimhaut rund 75 Prozent unserer Abwehrzellen gebildet. Billionen von Mikroben und Hunderte von Arten »besiedeln« eine gesunde Darmschleimhaut vom ersten Tag des Lebens an. Ohne sie würden wir schnell sterben.

Fachleute nennen die Beziehung zu unseren nützlichen »Mitbewohnern« Symbiose, weil Mensch und Mikrobe Nutzen daraus ziehen: Wir liefern den Kleinstlebewesen das notwendige »Futter«, indem wir unseren Darm mit Speisebrei, also mit Nährstoffen versorgen. Dafür produzieren nützliche Bakterien in der Mikrobiota Schutzstoffe (kurzkettige Fettsäuren), die die Schleimhaut ernähren und helfen, eine Barriere gegen das Eindringen von Pilzen und krank machenden Mikroben zu bauen. Sind genügend Ballaststoffe im Speisebrei (siehe Seite 30), produziert die Mikrobiota quasi als Gegenleistung nützliche Substanzen, die den Darm von innen heraus ernähren. Rund um die Uhr liefert eine gesunde Darmflora Energie für die Schleimhäute, macht sie stark und widerstandsfähig. Das schützt nicht nur vor Pilzen, sondern auch vor Darmkrebs und vielen anderen Zivilisationskrankheiten.

Pilze schaden nicht nur dem Darm. Nisten sie sich ein, schwächen sie auf Dauer den ganzen Körper und machen ihn wahrscheinlich auch anfällig für andere Krankheiten wie Krebs.

Eine ausgewogene Mikrobiota mit möglichst vielen verschiedenen Bewohnern garantiert stabile Zustände. Dann bekommen vorbei»reisende« Pilze keine Chance, sich festzusetzen, Kolonien zu bilden und womöglich in den Körper einzudringen. Damit die Abwehrtruppe schlagkräftig bleibt, braucht sie allerdings eine vielfältige ballaststoffreiche Ernährungsweise.

Eine gesunde Mikrobiota

❖ sorgt für ein Gleichgewicht der Kräfte

❖ schafft einen vielfältigen Bakterienrasen, der Pilze am Eindringen hindert

❖ verhindert, dass Pilze sich stark vermehren und durch die Darmwand auf andere Organe übergreifen

❖ stellt Stoffe her, die unsere Schleimhaut stärken und gesund halten

Kampf zwischen Gut und Böse

Die meisten der »guten«, also für den Menschen nützlichen Bakterien werden von den Experten »Milchsäurebakterien« genannt. Experten loben vor allem die Bifidobakterien. Warum ist ausgerechnet diese Gruppe von Bakterien so nützlich? Ganz einfach, weil sie schädliche Eindringlinge wie Pilze direkt vor Ort bekämpft.

Dabei arbeiten sie an zwei Fronten gleichzeitig: Einerseits machen sie das Klima im Darm für feindliche Eroberer unbehaglich, indem sie Milchsäure ausscheiden.

Ein Viertel der Mikrobiota besteht bei gesunden Erwachsenen aus Milchsäure- und Bifidobakterien. Gestillte Babys kommen dagegen noch auf 95 Prozent der nützlichen Keime.

So erzeugen sie ein saures Klima, das gesundheitsschädigende Pilze nicht vertragen. Andererseits schießen sie buchstäblich mit »Giftpfeilen« aus giftigen Eiweißsubstanzen auf ihre Fressfeinde. Diese »Chemiewaffen« schaden dem menschlichen Körper nicht, sind aber für krank machende Pilze das Ende.

Eine gesunde abwehrstarke Mikrobiota leidet mit, wenn ein Mensch lebensbedrohlich erkrankt. Medikamente wie etwa Antibiotika oder Kortison, der Mangel an Ballaststoffen und die Folgen andauernder seelischer Belastungen bringen die Darmflora aus dem Gleichgewicht.

Japanische Forscher schwören auf Milchsäurebakterien. Vor allem der Bifidus gilt ihnen wegen seiner Fähigkeit, Krankheitserreger wie etwa Pilze abzuwehren, als wichtigster Wohltäter unter den Bakterien der Mikrobiota.

Dann schwindet die Anzahl der streitbaren »guten« Bakterien vorübergehend oder auf Dauer. Das Netzwerk der nützlichen Mikroben, die als Freunde und Weggefährten Infektionen abwehren, gerät aus den Fugen. In einer solchen Situation treffen Pilze nur noch auf wenig Gegenwehr und können sich ungestört einnisten. Krank machende Pilze werden deshalb von Medizinern als »opportunistischer Erreger« bezeichnet. Sie machen es sich sofort zunutze, wenn eine geschwächte Verfassung des Körpers, vor allem des Immunsystem vorherrscht, um sich auszubreiten.

Vaginalpilze: Häufig ist die Mundschleimhaut mit befallen

Frauen, die an immer wiederkehrenden Pilzerkrankungen der Scheide leiden, lassen besser auch ihre Mundhöhle auf Candida untersuchen. Wissenschaftler der Berliner Humboldt-Universität machten nämlich eine erstaunliche Entdeckung: Bei Vaginalpilzen ist sehr häufig auch die Mundschleimhaut befallen. Doch meist merken weder die betroffenen Patientinnen noch ihre Ärzte es auf Anhieb. Denn im Mund machen die Schmarotzer in solchen Fällen keine Beschwerden und verhalten sich völlig unauffällig. Pilzkundige Ärzte und Heilpraktiker schauen besonders gründlich nach. Entdecken die Fachleute die »getarnten« Erreger nicht und behandeln deshalb die Mundhöhle nicht mit, ist ein Rückfall nicht selten vorprogrammiert. Dann vermehren sich die Pilze in einem unaufffälligen Winkel des Körpers und wandern bei nächster Gelegenheit wieder hinunter bis in die Vagina.

Verhängnisvolle Wechselwirkung

Schwinden die Abwehrkräfte der Mikrobiota, verliert auch das Abwehrsystem der übrigen Schleimhäute seine Schlagkraft. Ohne die warnenden Botenstoffe aus dem Darm bleibt das Immunsystem unvorbereitet, wenn Pilze wie Candida albicans oder Candida glabrata eindringen. Stimmt dagegen im Körper alles, helfen Zellen aus dem Lymphgewebe in der Darmwand, den Feind aufzuspüren und senden umgehend Botschaften in die Blutbahn. Die Schleimhäute von Bronchien, Blase und Scheide bilden daraufhin passende Antikörper und schlagen den Eindringling auf diese Weise schnell in die Flucht. Das Ganze geht jedoch schief, wenn die Mikrobiota gestört ist und keine Botenstoffe schicken kann. Dann haben Pilze freie Bahn, sich an der Darmwand festzuheften oder sogar durch den Darm ins Gewebe zu wandern. Auf Dauer schwächen sie den ganzen Körper und machen ihn auch für andere Krankheiten anfällig. Damit beginnt ein verhängnisvoller Kreislauf: Wird das Immunsystem der immer größeren Flut von Pilzen nicht mehr Herr, bekommen die Eindringlinge freie Bahn und schaden der Körperabwehr immer mehr.

Kämpfen kostet Kraft

Den Kampf gegen schädliche Mikroben bekommen wir manchmal zumindest indirekt zu spüren. Denn sobald der Feind übermächtig wird, greifen Abwehrzellen zu einer Notmaßnahme. Sie produzieren biochemische Signale, die uns müde machen. Im Schlaf hat das Immunsystem die besten Arbeitsbedingungen, mit der Mikroben-Invasion fertig zu werden und den bereits angerichteten Schaden wieder zu reparieren. So erklären Experten sich inzwischen auch die Tatsache, dass sich Menschen mit einer ausgeprägten Pilzinfektion selbst am hellichten Tag antriebslos und müde fühlen.

Ballaststoffe gegen Pilzerkrankungen

Vor etwa 100 Jahren sagten Ärzte den Faser- und Quellstoffen in unseren Nahrungsmitteln noch nach, sie seien schädlich. In dieser Zeit nahm man an, dass Unverdauliches den Darm durch zusätzliche Verdauungsarbeit schwächt. Selbst in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts hielten Ernährungsfachleute die unverdaulichen Pflanzenstoffe noch als »Ballast« für weitgehend entbehrlich.

Diese Ansicht änderte sich erst, als englische Wissenschaftler einen offenkundigen Zusammenhang zwischen der »feinen« ballastarmen Wohlstandskost der späten Wirtschaftswunderzeit und dem Anstieg typischer Zivilisationskrankheiten erkannten. Jetzt begannen Fachleute, »Ballaststoffe« und ihre vielfältigen Wirkungen zu erforschen.

Zu viel Ballaststoffe machen Bauchschmerzen? Dann zum Einstieg erst mal feines Vollkornmehl verwenden, grobes Gemüse fein raspeln und Hülsenfrüchte pürieren. Außerdem: Viel trinken!

Heute zweifelt niemand mehr daran, dass diese pflanzlichen Bestandteile unserer Nahrung wichtige Aufgaben erfüllen und für die Mikrobiota (Darmflora) unverzichtbar sind. Nur wenn genügend Ballaststoffe in den Darm gelangen, können nützliche Bakterien wachsen und Pilze wirksam in Schach gehalten werden.

Ballaststoffreiche Zutaten stärken die Abwehrkräfte des Darms.

Pflanzliches für jeden Geschmack

Nur pflanzliche Lebensmittel enthalten die überaus nützlichen Ballaststoffe in Form von unverdaulichen Faser-, Quell- und Schleimstoffen. In Fleisch, Fisch, Eiern, Butter, Käse oder Wurst, aber auch in Pflanzenölen und Zucker sind die gesunden Substanzen nicht enthalten. Wer beim Kochen und Backen häufiger als sonst zu ballaststoffreichen Zutaten aus der folgenden Liste greift, stärkt die Abwehrkräfte des Darms.

Kopfsalat, Tomaten, Gurken und Zucchini liefern nur geringe Mengen Ballaststoffe. Höher liegt der Anteil bei allen Kohlsorten, bei Wurzeln wie etwa Möhren oder Pastinaken, bei Paprika und Fenchel. Egal, welche der ballaststoffreichen Lebensmittel Ihnen am besten schmecken, essen Sie zum Einstieg nur kleine Mengen davon. Zum Beispiel einfach ein, zwei Löffel Leinsamen oder eine kleine Menge Hülsenfrüchte unter gewohnte Gerichte mischen. So bekommen die Verdauungssäfte eine Chance, sich peu à peu an die neue Zusammensetzung der Mahlzeiten anzupassen. Nach einer Eingewöhnungszeit von einigen Tagen oder – je nach Empfindlichkeit – auch Wochen kann man die Mengen steigern, ohne dass der Bauch protestiert.

Hitliste der leckeren Sattmacher100 Gramm enthalten:Ballaststoffe:Leinsamen, gemahlen35 gKakaopulver33 gErdmandelflocken (Chufanuss)32 gHaferkleie30 gDicke Bohnen, frisch, im Glas oder tiefgekühlt28 gRoggenkleie28 gKnäckebrot, ballaststoffreich24 gRote Kidneybohnen, getrocknet21 gWeizenkeime18 gGrüne Erbsen, getrocknet18 gSojakerne, getrocknet17 gSojamehl17 gWeiße Bohnen, getrocknet17 gRoggenkörner14 gHirse13 gKichererbsen, getrocknet12 gLinsen, getrocknet11 gErdnusskerne11 gSesam11 gDinkel, Grünkern9 gGemüse, frisch oder tiefgekühlt, je nach Sorte ca.1–6 gBallast für Bestform

Unverdauliche Pflanzenfasern leisten nützliche Arbeit für uns. Sie stammen aus Vollkorngetreide, Gemüse oder Hülsenfrüchten und vergrößern die Menge des Nahrungsbreis im Darm. Dabei nehmen sie Flüssigkeit auf und quellen. Dieser Effekt vergrößert die Menge, der Speisebrei reist dann schneller durch den Dickdarm. Erfreuliche Folge: Giftstoffe, Candida-Hefen und andere schädliche Mikroben werden beschleunigt hinausbefördert und können sich schwer einnisten. Wer genügend Ballaststoffe mit der Nahrung aufnimmt, leidet selten unter Verstopfung, weil die unverdaulichen Nahrungsbestandteile den Stuhl voluminös und locker machen. Auch auf Fettstoffwechsel und Cholesterinspiegel haben Ballaststoffe eine günstige Wirkung. Manche binden zum Beispiel Gallensäuren, die für die Fettverdauung zuständig sind. Der Körper muss dann für Nachschub aus seinen Cholesterinvorräten sorgen und senkt so auf natürliche Weise den Cholesteringehalt im Blut.

Die Menge macht’s

Wegen der vielfältigen Aufgaben, die Ballaststoffe erfüllen, gelten sie bei Fachleuten zu Recht als gutes Mittel gegen vielerlei Zivilisationskrankheiten. Ihre Wirkung zeigt sich jedoch erst, wenn man reichlich isst. Statistisch gesehen, gönnen wir uns nur 20 Gramm pro Tag; mindestens 10 Gramm mehr fordern die Darmexperten, die aus vielen Studien wissen, wie sich etwas mehr »Grobkost« auswirkt.

Kein Zufall, meinen Experten, dass die Zahl und der Schweregrad der sogenannten Zivilisationskrankheiten stetig ansteigt, seit üppige Fleischmahlzeiten und Fertiggerichte auf dem Vormarsch sind, darmfreundliche Kost wie Vollkornbrot, Getreide und Hülsenfrüchte aber immer mehr ins Hintertreffen gerät.

Flüssigkeit unterstützt

Damit Ballaststoffe im Verdauungstrakt optimal wirken können, brauchen sie reichlich Flüssigkeit. Erst wenn wir ausreichend viel trinken, tun Pflanzenfasern das, was sie so wirkungsvoll macht: Sie quellen auf. Wer dagegen zu einem ballaststoffreichen Essen wenig trinkt, macht seinem Darm die Arbeit schwer. Also immer ein paar Schlucke nehmen, wenn der Durst kommt. Am besten gewöhnt man sich zusätzlich an, zu jeder Mahlzeit ein großes Glas Wasser zu trinken. Das hilft beim Sattwerden und erleichtert dem Darm die Arbeit.

Beim Einkauf beachten: Ballaststoffquelle

Steht auf der Packung, das Lebensmittel sei eine Ballaststoffquelle oder eine andere Aussage, die für Verbraucher dieselbe Bedeutung hat, muss das Produkt mindestens 3 g Ballaststoffe pro 100 g oder mindestens 1,5 g Ballaststoffe pro 100 kcal enthalten. Ist auf der Packung die Rede von einem »hohen Ballaststoffgehalt« oder werden ähnliche Werbeaussagen gemacht, muss das Produkt mindestens 6 g Ballaststoffe pro 100 g oder mindestens 3 g Ballaststoffe pro 100 kcal enthalten.

Sechs Tipps für einen abwehrstarken Darm

Die Gesundheit des Verdauungstrakts und damit die des gesamten Körpers hängt nicht nur von der Ernährung ab. Bewegung und Lebensstil bestimmen das Wohlbefinden ebenso sehr, darin stimmen internationale Forscher überein.

1. Pflanzliche Sattmacher Essen Sie sich an pflanzlichen Lebensmitteln satt. Nur Pflanzen liefern die für den Darm unentbehrliche Menge von Ballaststoffen. Mischen Sie Gemüse und Hülsenfrüchte mit Vollkorngetreide und Kartoffeln.

Zutaten für ballaststoffreiche MahlzeitenDas von Ernährungsexperten empfohlene Minimum von 30 Gramm Ballaststoffen pro Tag zu erreichen, ist nicht schwierig, wenn man einmal weiß, in welchen alltäglichen Lebensmitteln sich viel Ballast versteckt.LebensmittelBallaststoffe2 Scheiben Vollkornbrotca. 8 Gramm200 g gekochte Nudelnca. 4 Gramm1 Paprikaschote (150 g)ca. 6 Gramm50 g kernige Haferflocken (1 Portion)ca. 5 Gramm1 große Möhre (150 g; roh)ca. 5 Gramm150 g Rosenkohlca. 6 Gramm100 g Austernpilzeca. 6 Gramm150 g grüne Erbsen (TK)ca. 6 Gramm50 g Popcornca. 5 Gramm2 Scheiben Roggenmischbrotca. 6 GrammDas Abkühlen und Wiederaufwärmen setzt in stärkereichen Lebensmitteln wie etwa Kartoffeln und Nudeln die prebiotisch wirksame »resistente Stärke« frei. Hilfreiche Darmbakterien sind ganz versessen darauf und bedanken sich für solche Mahlzeiten mit einer rasanten Vermehrung.

2. Vollwertig satt essen Essen Sie möglichst viele verschiedene naturbelassene Nahrungsmittel, lassen Sie alle Arten von Zucker und Süßigkeiten weg. Das könnte im Alltag etwa so aussehen: Kaufen Sie frische Ware anstelle von Fertigprodukten, kochen Sie so oft wie möglich selbst. Essen Sie Vollkornbrot anstelle von Weißbrot oder Croissants, statt Pommes lieber Pellkartoffeln und statt Schokoriegel eine Handvoll Nüsse. Für den guten Geschmack beim Kochen reichlich frische Kräuter verwenden und mit Gewürzen die Verdauungssäfte anregen.