- -

- 100%

- +

»Glaub mir, Peter, das ist das Beste für den Knaben!«, hatte der in Reisen erfahrene Kaufmann mehrmals gesagt und dazu immer wieder bemerkt, dass er freundschaftshalber auf das Kostgeld für Paul während der wochenlangen Reise in die italienischen Lande verzichten würde. »Und du hast dann einen Esser weniger zu Hause!«

Peter hatte die Wangen aufgebläht und fest Luft ausgestoßen, bevor er zustimmend genickt und in resigniertem Ton bemerkt hatte, dass er dann immer noch sechs Mäuler zu stopfen habe.

Ein knappes Jahr später war es dann zum schmerzlichen Abschied gekommen. Während Paul mit »Onkel Melchior« mitgegangen war, ohne eine einzige Träne vergossen zu haben, hatten sich seine Geschwister und der Rest der Familie die Augen ausgeheult.

Kapitel 9

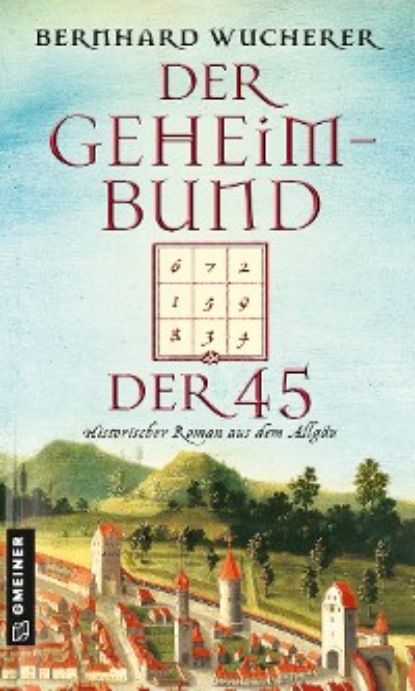

Dass sich der Geheimbund »Gladius Dei« im Laufe der Jahre zunehmend radikalisiert hatte und längst mit sich selbst genauso gnadenlos umging wie mit denjenigen, die mit dem Verschwinden des Amuletts in Zusammenhang gebracht werden konnten, sollte sich an diesem regnerischen Novembertag auf grausame Art und Weise zeigen.

Wie immer bei ihren Zusammenkünften verneigten sich die Mitglieder beim Betreten des sakral wirkenden Raumes vor ihrem Großmeister und küssten das um seinen Hals hängende Amulett. Dann erst durften sie auf das etwa vierundzwanzig Fuß große illuminierte Quadrat inmitten des großen Kreuzgewölberaumes zugehen, dessen äußere Umrandung durch ein Feuerkarree gekennzeichnet war. Bevor sie dann über das nur eine Handbreit hohe Feuer hinweg auf das der inneren neun Quadrate treten durften, auf das sie gemäß der ihnen zugewiesenen Ziffer gehörten, mussten sie traditionsgemäß die Arme nach oben strecken und allen vor ihnen angekommenen Verschwörern mit den Fingern ihre Zahl anzeigen. Erst nach einmütigem Nicken der anderen, das von einem wohlwollenden Grummeln begleitet wurde, war ihnen der Zutritt erlaubt.

Während die neun etwa acht Fuß großen Vierecke innerhalb des großen Quadrates früher mit Kreide auf den Boden gemalt worden waren, weil die Verschwörer ihren Versammlungsraum ständig hatten wechseln müssen, hatte sich dies mit dem vor wenigen Tagen verstorbenen Großmeister Hubertus von Hohenfels geändert. Denn der Ministeriale der Bischöfe von Konstanz hatte die Trennlinien auf dem Steinboden aufwändig mit blutroten Mosaiksteinchen belegen lassen. Als äußere Umrandung diente eine fingerdicke und fast handtiefe Bodenrinne, in die brennbares Öl geschüttet werden konnte.

*

Als die vierundvierzig Verschwörer vollzählig waren und alle in ihren Quadraten standen, wurde es so still, dass nur noch das Quietschen von Ratten und das Tropfen von Schwitzwasser zu hören waren. Die Männer wunderten sich darüber, dass zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu beiden Seiten eines Großmeisters je zwei Gestalten standen, die ebenso gewandet waren wie sie selbst. Denn bisher waren es immer genau vierundvierzig Männer gewesen, die sich zusammengefunden hatten, um in Einzelgesprächen mit dem jeweiligen Großmeister zu klären, was getan werden musste, wie es weiterging und wie sie ihre Ziele, den Fortschritt der Wissenschaften und der Erforschung des menschlichen Inneren, weiter voranbringen konnten.

Aus gegebenem Anlass war die Stimmung an diesem ohnehin tristen Tag so bedrückt wie dies bisher nur selten bei den Versammlungen der Fall gewesen war. Die Verschwörer wussten, dass etwas auf sie zukommen würde. Dabei konnten sie aber nicht im Geringsten erahnen, was gleich passieren würde.

Der neue Großmeister erhob sich aus seinem thronartigen Sessel und ging gemäßigten Schrittes zum Altar ihres neuen Versammlungsraumes, der sich in einem geheimen Kreuzgewölbekeller der Burg Hohenfels auf einer Spornkuppe nordwestlich von Sipplingen befand. Zornig knallte er ein dickes ledergebundenes Buch mit zwei wuchtigen Messingverschlüssen auf den Altar. Dann legte er – was so gar nicht zu dieser bedrückenden, ja sogar beängstigend anmutenden Situation passen mochte – ganz sanft eine Handfläche auf den Einband und begrüßte seine Mitverschwörer, die darauf warteten, was ihnen der von seinem Vorgänger designierte und erst vor Kurzem von ihnen bestätigte Großmeister zu sagen hatte. Es brach mit voller Gewalt über sie herein: »Dies hier ist die Chronik, die unser Gründungs-Großmeister im Jahre des Herrn 1001 angelegt hat, um die Mitglieder unseres geheimen Zirkels über Generationen hinweg wissen zu lassen, was sie erreicht haben und …«, bevor er weitersprach, schüttelte er sein Haupt unter der Kapuze, was dem Auditorium nichts Gutes verhieß, »… wann sie versagt haben!«

Nachdem er dies gesagt hatte, füllte ein dumpfes Gemurmel den Saal.

»Und sie haben versagt! Wir haben versagt!«, schrie er so laut, dass es von den feuchten Wänden zurückhallte, während er gleichzeitig auf das rechte Quadrat in der vorderen Reihe zeigte und damit die vier Männer in Unruhe versetzte, die darin standen.

Der Großmeister ließ ihnen nicht viel Zeit, um sich Gedanken darüber machen zu können, was nun mit ihnen geschehen würde: »Dank des kürzlich verstorbenen Großmeisters hat unser geheimer Bund zum ersten Mal in seiner einhundertsiebzigjährigen Geschichte einen festen Versammlungsraum, von dem außer uns niemand etwas weiß! Dafür kennt ihr jetzt erstmals den Namen eines toten Großmeisters! Dies kann zu einer Katastrophe führen! Denn wenn bekannt werden sollte, dass der verstorbene Burgherr, Hubertus von Hohenfels, der Großmeister unseres geheimen Bundes gewesen ist und dass er uns diesen geheimen Raum – wie er es hier in diesem Buch schriftlich bestätigt hat – ›für alle Zeiten‹ zur Verfügung stellt, sind wir und unser Bund dem Tode geweiht! Denn das was wir tun, ist bei Todesstrafe verboten!«

Er zeigte auf seine Mitverschwörer und sagte in nunmehr leisem Ton: »Ihr alle wisst jetzt davon! Und dass es so weit kommen konnte, haben wir vieren von euch zu verdanken!«

Als sie dies hörten, wurden die vier Männer noch unruhiger, als sie ohnehin schon waren.

»An euch wäre es gelegen, unserem schwerkranken Großmeister das Amulett abzunehmen, bevor dessen Verwandte merken konnten, dass er einem geheimen Zirkel vorstand! Obwohl ihr gewusst habt, dass Hubertus von Hohenfels in absehbarer Zeit sterben wird, habt ihr so lange gesäumt, bis sein Sohn ihm das Amulett abgenommen hat. Ihr alle wisst, dass es gemäß der Prophezeiung unseres ersten Großmeisters bei einem neuerlichen Verschwinden des Amuletts vier Sühnetote geben muss!«

Der Großmeister hielt inne, bevor er die Versager anschrie und ihnen deutlich machte, dass das Amulett als verschwunden gewertet werden musste, weil es nicht mehr im Besitz des Großmeisters gewesen war, … auch wenn es die Burg wahrscheinlich nicht verlassen hatte.

»Nur gut, dass es ein anderer von uns dem jungen Hohenfelser unbemerkt stehlen konnte. Wie ich aber gehört habe, hat der junge Herr die Motive auf dem Amulett abgezeichnet, um sie sich von einem Mystiker deuten zu lassen. Und allein schon deshalb, weil wir diese Zeichnungen nicht gefunden haben, leben wir ab sofort in ständiger Gefahr, enttarnt zu werden! Normalerweise müsste der junge Herr für den kurzzeitigen Besitz des Amuletts sterben. Weil aber sein Vater unser Großmeister gewesen ist und uns diesen wunderschönen Raum zusammen mit dem geheimen Pfad hierher und einem nicht entdeckbaren Einlass geschenkt hat, werden wir ihm nichts antun! … Außerdem dürfen wir kein Aufsehen in der Burg erregen!«

Der Großmeister hielt wieder inne. Dann sagte er, dass der Prophezeiung dennoch Genüge getan werden müsse, was hieß, dass vier Menschen ihr Leben lassen mussten.

Von diesem Moment an war den Männern im rechten vorderen Quadrat klar, dass sie sterben würden.

»Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen?«, mochte der Großmeister wissen, um die vier aus der Reserve zu locken und sie zum Sprechen zu bringen. Denn sollten sie dies tun, würden sie zu allem hin auch noch gegen das Schweigegelübde des »Gladius Dei« verstoßen.

Und dies taten sie auch. In ihrer Todesangst sprudelte es aus den Beschuldigten nur so heraus. Mit erhobener Hand gebot der Großmeister den Ausreden der vier Todgeweihten Einhalt, indem er mahnte: »Habt ihr vergessen, dass ihr ein Schweigegelübde abgelegt habt?«

Nun wussten die vier, dass sie auf die Finte des gerissenen Mannes hereingefallen waren und er sie nun mit Recht töten lassen durfte. Da half weder das gotterbärmliche Flehen, noch das Ziehen ihrer Schwerter. Auf Geheiß des Großmeisters traten acht andere Verschwörer aus ihren Quadraten und hielten die vier fest.

»Ich habe hier vier neue Mitglieder, die euch ersetzen werden! Aber seid unbesorgt; nach eurem Tod werdet ihr der Wissenschaft dienen!«

Dann ging alles ganz schnell und die vier lagen tot in ihrem Quadrat.

»Erde, Feuer, Luft und Wasser!«, rief der Großmeister und ergänzte in beschwörendem Ton, dass die Vier ebenso eine zeitliche Orientierungs- und Ordnungszahl sei, wie der Mondlauf aus vier Phasen bestehen würde. »Dem Protokoll ist Genüge getan, also muss die Prophezeiung noch nicht erfüllt werden!«, rief der Großmeister den anderen zu, die zum Zeichen dafür, weiterhin für ihre Sache kämpfen zu wollen, ihre Schwerter zogen und nach oben reckten. »Und nun lasst uns klären, wie wir es endlich fertigbringen, weit mehr Ärzte für Leichenöffnungen zu gewinnen als bisher.«

Das montfortische Burgum »Domum Ulrici«

Anno Domini 1257

Die magische Zahl V

Kapitel 10

Nicht nur bei den Geheimbündlern, sondern auch im gesamten ehemaligen Herrschaftsgebiet derer von Altshausen-Veringen hatte sich viel geändert. So hatte sich auch die Bevölkerung von Isine, wie sich das Dorf inzwischen nannte, bereits seit einiger Zeit an einen zusätzlichen Potentaten gewöhnen müssen. Dem Grafen von Montfort-Bregenz gehörte inzwischen das Gebiet südlich der Stadt – eine mehr als heikle Situation für die Herrscher und ihre Untertanen. Die Bevölkerung von Isine hatte in ihrer wechselhaften Geschichte bereits viel erdulden müssen – dass es aber zu allem hin ausgerechnet ein Bregenzer hatte sein müssen, der in ihrem aufstrebenden Städtchen bei allen Entscheidungen ein Wörtchen mitzusprechen haben würde, war ihnen lange nicht in die Köpfe gegangen. Dementsprechend störrisch hatten sie sich verhalten.

Aber »der Bregenzer« hatte sich von Anfang an in jeder Hinsicht als kluger und umsichtiger Grundherr gezeigt, der sich mit den politisch angespannten Verhältnissen in den deutschen Landen gut zu arrangieren verstand. So hatte er nicht gezögert und gleich nach seinem Amtsantritt damit begonnen, die seinerzeit von Hannes Eberz angelegte Hauptstraße genau vermessen zu lassen, um sie nach dem Vorbild größerer Städte weiter auszubauen und mit einer genauso breiten Querstraße zu versehen.

»Die Straßenführung von Isine sieht dann aus wie das Kreuz unseres Herrgotts«, hatte er lachend gesagt, als er seine Visionen zum ersten Mal öffentlich verkündet hatte.

»Die Leute vom See haben schon einen merkwürdigen Humor«, hatte einer der zu diesem Gespräch geladenen Kaufleute seinem Tischnachbarn zugeflüstert und ein zustimmendes Kopfnicken zurückbekommen.

Während die Arbeiten in vollem Gange sein würden, wollte der hemdsärmelig wirkende Grundherr von Isine auch noch den bestehenden Marktplatz neu gestalten und am südlichen Ende der Straße eine Marktbefestigung errichten. Gleichzeitig hatte er vor, den vor sieben Jahren begonnenen Bau seines Amtshauses endgültig fertigzustellen. Wegen der unsicheren Zeiten hatte der Graf von Montfort vom ersten gesetzten Stein ab großen Wert darauf gelegt, den Gebäudekomplex massiv und verteidigungstauglich auszubauen. »Es soll ein festes Haus am Markt sein!«, hatte er seinem Baumeister Theo Finck eingebläut, weil er ganz genau gewusst hatte, dass es eine raue Zeit war, in der Brandschatzungen, Einbrüche und Überfälle fast an der Tagesordnung waren.

Weil sich sein Amtshaus direkt hinter dem Marktlatz am belebtesten Knotenpunkt des Dorfes befinden würde, war die Gefahr umso größer. Aber dies fürchtete Ulrich von Montfort nicht im Geringsten. Er wusste, wie er sich abzusichern hatte und das Marktgeschehen an sich ziehen konnte, um sich dadurch die herrschaftliche Macht zu sichern. So wusste er auch, dass er mit der Straßenerweiterung noch mehr Menschen ins Dorf würde locken können als bisher. Und das war ganz in seinem Sinne.

»Die bestehenden sechs Magazine am Amtshaus haben sich bisher schon vortrefflich als Leinenlager geeignet und dienen nun auch noch hervorragend als Salzhaus!«, freute er sich seinem Baumeister gegenüber.

Kurz darauf stand der umtriebige Montforter mit Theo Finck an der Stelle, an der er mit der Umsetzung seines Bauvorhabens beginnen wollte.

»Kein Händler soll an Isine vorbeikommen!«, bemerkte er zum Baumeister, den er für dieses Projekt aus Feldkirch hatte kommen lassen, um mit ihm seine Visionen in die Tat umzusetzen. Dass es der Graf ernst meinte, zeigte sich allein schon daran, dass er die Sache trotz strömenden Regens an Ort und Stelle mit dem Meister seines Vertrauens besprach. Er wollte keine Zeit verlieren und die Sache zügig vorantreiben.

Während er einen Arm mit flach ausgestreckter Hand und nach oben gerichtetem Daumen entlang der Straße in Richtung Norden streckte, drückte er ein Auge zu, um das, was er sah, zu fixieren. »Ich möchte, dass der Straßenverlauf von hier aus möglichst gerade angelegt wird, damit der Prangerstein«, er zeigte an die Stelle, die er meinte und formte mit beiden Armen ein großes Dreieck, »den wir hier an der Ecke meines Amtshauses einlassen werden, von allen gut gesehen werden kann!«

»Ihr wollt also genau hier den Pranger aufstellen?«, wunderte sich Finck.

Der Graf nickte. »Ja! Genau dort, wo dieser Vermessungsstein in der Erde steckt! Hier möchte ich den Schandstein haben, denn die Delinquenten sollen nicht nur hier auf dem von Uns noch zu vergrößernden Markt, sondern zur besseren Abschreckung auch möglichst weit die Straße hinunter gesehen werden!«

»Aber die Straße ist nicht bis zum anderen Stadtende hin gerade und macht kurz davor einen leichten Knick!«

»Ich weiß, ich weiß!«, schimpfte der Graf. »Einer der damaligen Dorfvorsteher hat es zugelassen, dass ein paar der Häuser bis in die Straßenführung hinein errichtet wurden!«

»Vielleicht ist dies sogar mit voller Absicht geschehen?«, warf Finck ein, während er nachdenklich die Augen zusammenkniff.

Weil der Regen plötzlich so fest auf die Plane klatschte, die vier Diener des Grafen mit Stangen über ihre Köpfe hielten, hatte der neue Regent von Isine den letzten Satz seines Baumeisters nicht verstanden. Also machte der untersetzte Bauherr gleich munter weiter, indem er dem großgewachsenen und bulligen Baumeister eine große Papierrolle unter die Nase hielt und begeistert dazu erklärte: »Dies hier ist ein Plan, den mir Konrad I., der Abt des Klosters St. Georg, gegeben hat! Er wurde von einem begnadeten Kollegen von Euch gezeichnet und ist Unseres Erachtens nach ein Kunstwerk, mit dessen Umsetzung etwas zu zaghaft begonnen wurde!« Während er dies sagte, wurde seine Stimme immer lauter: »Das, was die damaligen Verantwortlichen von Isine im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg gebracht haben, werden Wir, Ulrich der Erste, Graf von Bregenz und Herr dieses wunderschönen Dorfes, nun zu meisterlicher Reife bringen!«

»Darf ich …« Der Baumeister ließ sich den Plan geben und betrachtete ihn ganz genau. Dann nickte er anerkennend und sagte: »Dieser Plan hier wurde sicherlich an dieser …«, er drehte sich um und zeigte auf den Boden, »… Gründungsachse ausgerichtet. Wahrscheinlich wurde zur Festlegung und Vermessung des Gründungsgrundrisses von Isine genau dieser Stein als örtliche Markierung eingebracht.«

Bevor der Feldkircher Baumeister weiterreden konnte, nahm ihm der Graf die Papierrolle erneut aus der Hand und lachte laut auf. »Ja, glaubt Ihr denn, Wir haben diesen Plan nicht genau studiert, bevor Wir Unseren Bruder Rudolf in Feldkirch gebeten haben, Euch ausleihen zu dürfen, damit Ihr nach Isine kommen konntet? Was glaubt Ihr, weshalb Wir diesen mächtigen Stein ausgerechnet«, nun drehte sich der Graf um, »an dieser Stelle haben möchten?«

Theo Finck verbeugte sich ergebenst und bat den Grafen um Verzeihung.

Der aber winkte nur ab: »Schon gut! Das heißt, dass der Prangerstein diese Markierung ersetzen wird und stattdessen Unser Vermessungsstein sein soll! Wir werden den bestehenden geometrischen Plan weiter verfolgen, das Wassertor und das Viehtor erneuern und auf Grundlage dieses Planes auch die bestehende Graben- und Wallanlage erweitern!«

»Und das Wasser leiten wir von hier aus zu beiden Seiten um das Dorf herum! Bei dieser Gelegenheit können wir auch Wasserleitungen innerhalb von Isine legen, um damit gleich mehrere Brunnen zu speisen!« Theo Finck schien nun Feuer und Flamme für das Projekt zu sein.

Der Graf nickte zufrieden. Dann ergänzte er, dass auch an den Ausbau der bestehenden Holztürme gedacht werden müsse. »Und den primitiven Holzzaun werden Wir irgendwann gänzlich durch eine Steinmauer ersetzen – genau so, wie dort unten vor vielen Jahren damit begonnen wurde, bevor meinem Vorgänger vermutlich das Geld ausgegangen ist!«

»Ihr seid also mit meinen Vor…«

Noch bevor sich Finck die Vorgehensweise bestätigen lassen konnte, fiel ihm der Graf ins Wort: »Ja! Es sind allesamt gute Vorschläge!«, lobte er den Baumeister seines Bruders, der auf der Feldkircher Schattenburg saß. »Aber nicht, dass Uns das Geld ausgeht oder dass Wir sterben, bevor Wir aus Isine eine richtige Stadt gemacht haben!«

Kapitel 11

Auch für die Geheimbündler war das Planen, mehr aber das Leben und Sterben weitergegangen: Nachdem das Amulett fünfundachtzig Jahre nach den Vorkommnissen in der Burg Hohenfels doch noch »richtig« verschwunden war und trotz intensivster Suche über ein ganzes Jahr hinweg nicht hatte gefunden werden können, ordnete der amtierende Großmeister erneut an, in jedem Landstrich, aus dem seine Verbündeten stammten, eine gut getarnte Räumlichkeit zu suchen und zum Zweck eines ihrer beiden Hauptziele einzurichten. Denn in den bis dahin zweihundertsechsundfünfzig Jahren seines Bestehens war es dem Geheimbund immer noch nicht gelungen, genügend mutige Ärzte zu finden, die sich für den Gedanken begeistern konnten, sich der Anatomie des menschlichen Körpers zu widmen – zu tief war die Angst vor der Todesstrafe in ihnen verankert.

Was die Verbreitung der »sieben freien Künste«, insbesondere der Arithmetik, betraf, waren sie wesentlich erfolgreicher gewesen. Nicht nur, dass sie in all den vielen Jahren Tausende talentierte Kinder aus armen Verhältnissen monetär gefördert, sie zu Scholaren und angesehenen Magistern gemacht hatten. Auch die Vermehrung und die damit einhergehende Verbreitung von Schulen war in einem Rahmen unterstützt worden, wie es nur durch den brüderlichen Zusammenhalt dieser fünfundvierzig ausnehmend gut betuchten Männer hatte möglich sein können. Doch beim Verschwinden des Amuletts hatte es eine weitere Radikalisierung gegeben.

»Bringt mir unser Heiligstes zurück!«, hatte der amtierende Großmeister geschrien und mit gesenktem Kopf drohend zur Tür ihres Versammlungsraumes gezeigt.

Vierundvierzig Geheimbündler waren in alle Himmelsrichtungen ausgeschwärmt, um sich rund um den See im Umkreis bis zu etwa einhundert Meilen ins Landesinnere hinein umzuhören und sich überall umzusehen, wo sich viele Menschen auf einem Haufen versammelten.

Und weil das Allgäu, insbesondere Isine, bisher schon eine auffallende Rolle gespielt hatte, sah sich dasjenige Geheimbundmitglied, das aus dieser Ecke stammte, auch dort um. Der stattliche Mann trug die Gewandung eines städtischen Bürgers, die er immer anlegte, weil er wusste, dass es keine bessere Tarnung gab. Wie sollte jemand dahinterkommen, dass hinter der Fassade eines fein gewandeten Mannes das Mitglied eines radikalen Geheimbundes steckte, das zu allem entschlossen war, um ein verloren gegangenes »Magisches Amulett« zurückzubekommen. Dass dieser ehrenwerte Kaufmann sein »Jiàn« unter dem weiten Umhang versteckt hatte, konnte niemand sehen. Und wenn, würde man sich lediglich über die eigene Art der Waffe wundern, nicht aber darüber, dass er sie trug. Einem Mann seines Ranges war es schließlich gestattet, öffentlich einen Dolch und ein Schwert am Körper mit sich zu führen.

Es war ein strahlender Sommertag, weswegen in Isine alles auf den Beinen war, was laufen konnte, oder auch nicht. Kein Wunder, dass Jacob der Bettler die Gunst des Tages nutzen wollte, um an etwas Kleingeld zu kommen – selbst wenn es ihm nicht möglich war zu gehen. Während der Bettler früher die Markttage genutzt hatte, um anderen Leuten die Geldbeutel abzuschneiden, musste er sich seit einem tragischen Fuhrwerksunfall damit begnügen, auf seinem mit kleinen Rollen versehenen Brett zu sitzen und das Erbarmen derjenigen Marktbesucher zu erflehen, die er früher bestohlen hatte. »Habt Gnade, Herr!«, flehte er den Kaufmann, der gerade auf ihn zukam, mit entgegengestreckter Hand und mitleiderregendem Blick an. Der Geheimbündler hatte sich so unters Volk gemischt, als wenn er auf der Suche nach neuer Handelsware wäre.

»Hier!«, sagte der Mann gönnerhaft und warf dem Krüppel so viel Geld zu, dass der sich mit einem solch heftigen Nicken bedankte, dass er kopfüber von seinem Brett purzelte.

»Findet ihr das spaßig?«, knurrte der spendable Mann die Passanten an, die sich vor Lachen krümmten. Als er seinen reich bestickten Umhang etwas beiseiteschob und sie die Waffe sahen, verging ihnen das Lachen.

»Dreißig und keinen Pfennig weniger!«, bestand Godefried, der einzige Sohn von Godehard Eberz, auf seinem Preis. Dabei ging es um einen sechzig Ellen langen gestreiften und einen gleich langen eingefärbten Leinenballen in der üblichen Breite eines Webstuhls.

Aber der seinem Verkaufsstand gegenüberstehende Mann winkte nur dankend ab und ging weiter.

Godefried Eberz und seine Frau Maria, die einem alteingesessenen Kaufmannsgeschlecht aus dem zwölf Meilen entfernten Wangen entstammte und allein schon deswegen bestens zu ihm passte, lachten ihm aber nur nach, anstatt ihn mit einem günstigeren Angebot zur Umkehr zu bewegen.

»Der kommt gleich wieder zurück!«, war sich Maria sicher, während sie die beiden Leinenballen ins Regal zurücksteckte, die sie für den Mann ein Stückchen aufgerollt hatte, damit er die Qualität prüfen konnte.

»Wo ist denn Lukas schon wieder?«, schimpfte der Vater, weil ihm der jüngste seiner drei Söhne an diesem Tag hätte helfen sollen.

»Ich weiß nicht!«, antwortete Cristoff, Godefrieds und Marias ältester Sohn, während er von einem Ballen drei Ellen lange Streifen herunterschnitt, die dann als Tischdecken verkauft werden sollten.

Während sich Cristoff recht gut machte und hoffen ließ, später einmal die Geschäfte des Vaters zu übernehmen, und der mittlere Sohn Friedrik andere Talente hatte, war es hoffnungslos, aus dem jüngsten einen guten Menschen formen zu wollen. Denn der zwölfjährige Lukas ließ lieber den Herrgott einen guten Mann sein, als sich in Disziplin zu üben und den Eltern zur Hand zu gehen. Im Gegenteil: Der Herumtreiber war stets zu allerlei makabren Scherzen aufgelegt, neckte die Mädchen, die er schon mal an einen Baum band und denen er dann die Haare abschnitt. Das Schlimmste aber war, dass er stahl wie eine Elster, und dies als Sohn eines ehrenwerten Kaufmannes. Er war sogar schon einmal in eine fremde Behausung eingebrochen, um dort alles mitzunehmen, was er hatte versilbern können. Da hatten auch die schärfsten Strafen nichts zu ändern vermocht; aus dem jüngsten Spross der Eberz würde wohl nie etwas werden. Und beim nächsten Mal würde dann das Richtschwert oder der Galgen auf ihn warten.

»Ah! Da seid Ihr ja wieder!«, freute sich Godefried Eberz, als der Mann von eben wieder vor seinem Verkaufstisch stand. »Was kann ich jetzt für Euch tun?«

Die feine Gewandung konnte nicht verbergen, dass der kleine Mann bemerkenswert rundlich war. Aber dies war Godefried Eberz egal. Hauptsache, es handelte sich um einen ernst zu nehmenden Interessenten. Der schwitzende Mann rieb sich den Bart und zeigte auf die Stoffballen hinter dem Händler. »Wenn Ihr mir einen vernünftigen Rabatt gebt, kommen wir ins Geschäft!«

Nun lachte Godefried so laut auf, dass auch die anderen Tuchhändler in seiner Nähe aufmerksam wurden.