- -

- 100%

- +

La equivocada idea de que la cesión es un camino —incluso el único camino— hacia la resolución es una consecuencia lógica de entender “‘resolución” como el mero fin de un conflicto, es decir, como cualquier desenlace. Si más bien se entiende por “resolución” solo aquel tipo de desenlace en el que son razonablemente satisfechas las necesidades, los intereses y las aspiraciones de ambas o todas las partes, ésta no puede ser lograda a base de la cesión por alguna de ellas porque, en tal caso y por definición, no se verían satisfechas las necesidades y aspiraciones de esa o de esas partes.

Ahora bien, tal como veremos en más detalle en la Segunda Parte, es frecuentemente cierto que un acuerdo mutuamente satisfactorio puede ser logrado en el transcurso de una negociación si una u otra de las partes renuncia a alguna parte de sus aspiraciones. Pero acabamos de decir que, si una de las partes cede o renuncia, el resultado no puede ser considerado una resolución. ¿No estamos, entonces, incurriendo en una flagrante contradicción?

La manera de resolver este aparente problema lógico es distinguir entre la cesión como estrategia y la cesión como una táctica en el proceso de aplicar una estrategia de resolución. Un simple ejemplo puede ser útil. Asumamos que dos jóvenes, José y Enrique desean el último trozo de una torta de chocolate que está sobre la mesa. Asumamos también que por los motivos positivos o negativos que fueran, José decide dejar que Enrique se coma el trozo de torta (es decir, adopta una estrategia de cesión). José se queda sin torta, o sea, con un nivel cero de satisfacción de sus aspiraciones, mientras que Enrique satisface las suyas plenamente.

En un segundo posible escenario, asumamos que José adopta una estrategia de intento de resolución y le consulta a Enrique si estaría dispuesto a repartir el trozo de torta entre ellos; y que, adoptando similar estrategia, Enrique acepta. En ese caso, ambos ceden en parte —renuncian a una parte de sus aspiraciones originales—, pero ninguno termina totalmente insatisfecho. Este segundo escenario describe una cesión táctica en el curso de la aplicación de una estrategia de resolución. Queda demostrado que la cesión como estrategia no es un camino hacia la resolución de un conflicto, pero que la cesión táctica claramente puede serlo.

La adopción de una estrategia

Desde el momento en que surge un conflicto, como ya hemos visto, varios factores comienzan a ejercer sus influencias sobre las partes en una y otra dirección estratégica. En juego, entre muchos otros factores, están consecuencias potencialmente importantes del desenlace del conflicto, afectos negativos o positivos, temor, percepciones de poder relativo, identidad común, intereses mutuos e interdependencia, valores éticos, pensamiento general suma cero o suma positiva, y posibilidades suma positiva específicas.

No todos estos factores tienden a ejercer su influencia en una misma dirección estratégica: al contrario, algunos factores inclinan a las partes hacia una estrategia, otros hacia una segunda, y aun otros, a veces, hacia una tercera.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Patricia, estudiante universitaria que trabaja por horas en una librería. Es jueves por la tarde. El subgerente, Tomás, que francamente desagrada a Patricia, le pide que se quede a trabajar horas extras esa noche para ayudar a preparar la entrega urgente de un pedido que acaba de llegar de parte de un importante cliente en potencia, a quien el gerente, Pablo, ha estado visitando y tratando de atraer desde hace más de un año. Tomás calcula que, si trabajan hasta las diez u once de la noche, podrán entregar el pedido temprano por la mañana el viernes, lo cual excedería las expectativas del cliente. Patricia había planeado estudiar el jueves por la noche para una prueba que debe dar el lunes porque ella, su novio y un grupo de amigos tienen previsto hacer un paseo fuera de la ciudad durante el fin de semana, partiendo el viernes por la tarde. Algunos hechos relevantes adicionales: Patricia le ha pedido a Pablo, el gerente de la librería, que le haga un anticipo de su sueldo para pagar una parte de su pensión universitaria no cubierta por asistencia financiera, y Pablo aún no le ha dado una respuesta. Además, Patricia ha prometido a su novio ir con él al próximo paseo porque no pudo ir a los últimos dos que habían programado.

¿Cómo podrían desenvolverse estos varios factores en la adopción de una estrategia por parte de Patricia?

El proceso de considerar los factores que inciden en la adopción de una estrategia puede a veces ser muy deliberado y analítico. En el caso de Patricia, podría, por ejemplo, pedirle a Tomás que le conceda unos minutos para pensar. El evitamiento inconsciente obviamente ya no sería una opción, puesto que ella está perfectamente consciente del conflicto. Tampoco podría adoptar una estrategia de evitamiento consciente, porque ya ha ofrecido dar una respuesta. Las opciones que le quedan, entonces, son las llamadas estrategias propositivas.

Por un lado, el desagrado que le provoca Tomás (malas relaciones preexistentes con la otra parte), y la importancia para ella de estudiar el jueves para poder irse de paseo durante el fin de semana (alta importancia del desenlace y consecuente alta rigidez de sus aspiraciones) tenderían a empujarla hacia una estrategia contenciosa, que en la práctica significaría decidir no trabajar las horas extras. Por otro lado, negarse a hacerlo pudiera inducir a Pablo a no hacerle el anticipo solicitado (potencial consecuencia negativa); además, sus relaciones con Tomás probablemente empeorarían y las buenas relaciones que mantiene con Pablo tal vez sufrirían algún deterioro (impactos negativos sobre sus relaciones interpersonales). Estos factores tenderían a inducirle a adoptar una estrategia de cesión, es decir, a quedarse a trabajar esa noche. Pero, luego, tal vez podría trabajar hasta las diez u once, luego estudiar hasta las dos o tres de la madrugada, y aprovechar la oportunidad para presionar a Pablo en relación con su anticipo (posibilidades suma positiva específicas), todo lo cual le abre el camino hacia la adopción de una estrategia de intento de resolución.

En el contexto del conflicto internacional, la cuidadosa deliberación en relación con la adopción de una estrategia es la norma. Por ejemplo, cuando Estados Unidos reaccionó ante la decisión de la Unión Soviética de colocar misiles nucleares en Cuba en octubre de 1962 (una crisis que analizaremos en cierto detalle en el capítulo 6), las deliberaciones que tuvieron lugar entre los más altos funcionarios del gobierno norteamericano proporcionan evidencias muy claras de un proceso deliberado y analítico de adopción de una estrategia, que, en ese caso, fue inicialmente contenciosa.

Tanto los individuos como los grupos con frecuencia adoptan estrategias ante nuevos conflictos de manera impulsiva y en cuestión de segundos. En el nivel personal, probablemente podemos recordar muchas ocasiones en las que hemos respondido impulsivamente, guiados por alguna emoción negativa, como sentirnos heridos o sentirnos amenazados.

¿Qué pasa después de la adopción por las partes de sus estrategias iniciales?

Las estrategias adoptadas o elegidas por las partes pueden ser coincidentes o no. Las coincidentes pueden a su vez ser las mismas. Por ejemplo, ambas contenciosas no agresivas, o ambas búsqueda de resolución negociada; o aunque son distintas, no se oponen: la una parte adopta una estrategia contenciosa, y la otra una de cesión. Cuando se da tal coincidencia estratégica, el conflicto tendrá una clara evolución: en el primer caso, hacia un inevitable escalamiento; en el segundo, hacia una negociación, y en el tercero, hacia un inmediato desenlace Gana-Pierde a favor de la primera parte.

ESTRATEGIAS COINCIDENTES

Mismas:

Parte A: Contenciosa no agresiva

Parte B: Contenciosa no agresiva

El conflicto escalará

Parte A: Búsqueda de resolución

Parte B: Búsqueda de resolución

Las partes se sentarán a negociar

No se oponen:

Parte A: Contenciosa no agresiva

Parte B: Cesión

Desenlace GP a favor de la Parte A

Cuando las estrategias no son coincidentes surge un impase: una estrategia tiende a llevar al conflicto hacia una evolución, y la otra hacia otra distinta; en consecuencia, la posible evolución del conflicto no es clara. El conflicto solo adquirirá una clara potencial evolución cuando se resuelva ese impase. En el ejemplo, si la Parte B convence a la Parte A, ésta cambiará a una estrategia de búsqueda de resolución y se sentarán a negociar; o, alternativamente, si la Parte A arrastra a la Parte B hacia una actitud contenciosa, ésta última también se pondrá contenciosa, y el conflicto escalará.

ESTRATEGIAS NO COINCIDENTES

Parte A: Contenciosa no agresiva Tiende hacia elescalamiento del conflicto Parte B: Búsqueda de resolución Tiende haciala negociaciónLa posible evolución no es clara Si Parte B convence a Parte A: Parte A: Búsqueda de resolución Tiende hacia la negociación Parte B: Búsqueda de resolución Tiende hacia la negociación Las partes se sentarán a negociar Si Parte A arrastra a Parte B: Parte A: Contenciosa no agresiva. Tiende hacia el escalamiento del conflicto Parte B: Contenciosa no agresiva Tiende hacia el escalamiento el conflicto El conflicto escalaráLa moral y las elecciones estratégicas

En este punto, debe ser enfrentada una importante pregunta: ¿Es la elección de una estrategia resolutiva siempre la moralmente más apropiada?

Muchos sostienen que sí lo es. Otros, sin embargo, plantean que existen circunstancias en las que una estrategia resolutiva simplemente no es moralmente aceptable. Los últimos, incluido el autor de este libro, creemos que la contenciosidad es aceptable en ciertas circunstancias —por ejemplo, en defensa de los más débiles— y reconocemos que la adopción o la elección de una estrategia plantea serios dilemas morales, la esencia de los cuales es la elección ente conjuntos opuestos de principios y valores.

Regresaremos a este complejo tema en el capítulo 10, en especial en una sección cuyo título es “El poder militar y un compromiso con la paz: un dilema moral”.

Implicaciones de las adopciones estratégicas

Además de las consecuencias para la evolución o el desenlace del conflicto específico de las adopciones estratégicas iniciales, éstas tienen, además, otras consecuencias que pasamos a explorar en esta sección.

Implicaciones para la parte que adopta una estrategia

¿Piensa que haría diferencia para usted si, ante un conflicto con un muy buen amigo, usted adopta una estrategia contenciosa agresiva o, al contrario, adopta una de intento de resolución? Para la mayoría de personas y grupos, sí haría diferencia. Cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos —nuestras autoimágenes— son potencialmente influenciadas, en un grado sustancial, por las estrategias que adoptamos frente a nuestros conflictos.

Considere el posible efecto sobre la autoimagen de una persona o de un grupo de la adopción de cada una de las seis posibles estrategias. Dados los sistemas éticos dominantes en la mayoría de las sociedades humanas, la adopción de una estrategia resolutiva tiene la mayor probabilidad, si todas las demás circunstancias son las mismas, de mejorar la autoimagen en términos morales, es decir, respecto del atributo “bondad”, que es un elemento generalmente muy importante de la autoimagen de las personas y de los grupos. Por iguales motivos, la adopción de una estrategia contenciosa, especialmente una agresiva, podría tener un efecto negativo en la autoimagen moral de una persona o de un grupo.

Por otro lado, la adopción de estrategias de cesión o de evitamiento consciente podría tener un efecto adverso en la autoimagen de las personas o de los grupos en relación con otro atributo importante: el de ser fuertes. La adopción del evitamiento inconsciente no tendría ningún efecto sobre la autoimagen mientras su adopción permanezca fuera de la percepción consciente; pero una vez que quien la adoptó tome consciencia de haberla adoptado, tendría un similar efecto de mayor percepción de propia debilidad.

Por supuesto, no todas las personas ni todos los grupos responderán de igual manera, y varios fenómenos, incluidos la autojustificación (comúnmente descrita en la sicología como “racionalización”) y la tendencia a culpar a la otra parte pueden influir para neutralizar los efectos negativos sobre la autoimagen.

Además de los potenciales efectos sobre la autoimagen de la adopción de una estrategia frente a un conflicto específico, existen efectos acumulados que resultan de sucesivas adopciones estratégicas, que exploraremos en el capítulo 7.

Implicaciones para la otra parte

La adopción de una u otra estrategia también afecta la imagen que la Parte B tiene de la A y, en consecuencia, la adopción de estrategia por la Parte B.

Aquel amigo con quien reaccionamos de manera contenciosa la última vez que se dio un conflicto entre nosotros, tal vez esté menos dispuesto a llevarnos la corriente, ayudarnos o perdonarnos, luego de que adoptamos esa estrategia. La adopción de una estrategia contenciosa por la Parte A puede resentir a la Parte B y causar ira, temor y otros estados sicológicos negativos que tendrán un efecto adverso en la imagen que ésta tenga de A.

La estrategia que inicialmente adopte la Parte A también puede influir en la adopción de estrategia por la Parte B. Si la Parte B adopta una estrategia resolutiva y la Parte A una contenciosa, la contenciosidad de A puede debilitar la voluntad de B de intentar buscar una resolución. Del otro lado, si la Parte B inicialmente adopta una estrategia contenciosa, y A una resolutiva a la cual se aferra decididamente, ese aferramiento se volverá una importante influencia situacional para que B cambie de estrategia.

La ambivalencia estratégica

Un último punto que deber ser explorado en relación con la adopción de estrategias frente a nuevos conflictos es que esta adopción no siempre es clara y carente de ambigüedad. Al contrario, las partes pueden a veces sentirse tan divididas entre las tendencias hacia una y hacia otra estrategia que terminan en una condición de ambivalencia estratégica, que típicamente resulta en actitudes y en comportamientos contradictorios.

Quienes hemos sentido el gradual apagarse del entusiasmo por una pareja conocemos esta sensación, no solo en nuestros sentimientos en general, sino específicamente en relación con nuevos conflictos al interior de esa relación, frente a los cuales puede ser muy clara la sensación de ambivalencia estratégica.

Un caso extraordinario en el terreno internacional, que trajo consigo profundas consecuencias, se dio en octubre de 1973 en ocasión de la llamada Guerra de Yom-Kipur entre Egipto e Israel. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se encontraron en condiciones de gran ambivalencia entre la contenciosidad de su tradicional rivalidad geopolítica y, del otro lado, una creciente tendencia a buscar acomodos mutuos y la resolución de sus conflictos. La ausencia de claridad estratégica en ambas superpotencias contribuyó al escalamiento de la confrontación israelí-egipcia, que culminó en una grave conflagración militar.

Retornaremos al tema de la ambivalencia estratégica en el capítulo 12, en el contexto del gradual movimiento hacia una posible resolución de conflictos altamente escalados.

CAPÍTULO 3

LA EVOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

Una vez que se han resuelto las condiciones de indefinición estratégica exploradas en el capítulo anterior, los conflictos evolucionan claramente en alguna de varias direcciones posibles. Este capítulo presenta una visión panorámica de esas posibles evoluciones y una presentación gráfica —el diagrama de la evolución de conflictos— que se utilizará en todo el resto del libro.

Las siguientes son las combinaciones estratégicas que evolucionan claramente y las maneras en que lo hacen:

Tabla 3.1.Combinaciones estratégicas que evolucionan claramente

Combinación estratégica Evolución Parte A Parte B Cesión Contenciosa (agresiva o no) Desenlace inmediato PG: A Pierde, B Pierde Contenciosa (agresiva o no) Cesión Desenlace inmediato GP: A Gana, B Gana Búsqueda de resolución Búsqueda de resolución Intento de resolución negociada Contenciosa (agresiva o no) Contenciosa (agresiva o no) EscalamientoEl diagrama de la evolución de un conflicto

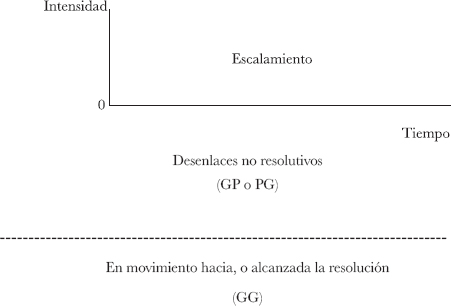

Resulta útil visualizar esas posibles evoluciones con la ayuda de un gráfico bidimensional en el cual el paso del tiempo es representado en el eje horizontal y la intensidad del escalamiento es representada en el eje vertical: arriba de la línea cero, el conflicto ha escalado, y debajo de esa línea ha alcanzado o está evolucionando en dirección a algún desenlace.1

En lo que resta de este capítulo, desarrollaremos la idea de este diagrama, al cual recurriremos en los demás capítulos del libro cuando sea útil para una mejor explicación o aclaración de algún punto de teoría.

Lógica general del diagrama

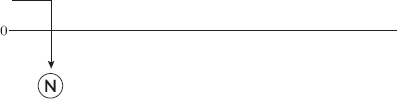

Inicio de un conflicto

El inicio de un conflicto se representa con una corta línea horizontal:

_____

No más evolución o cambio

La continuación sin cambios de un conflicto se representa con una línea horizontal continuada.

______________

La tendencia de un conflicto a permanecer indefinidamente en esa condición se representa con la continuación indefinida de esa línea horizontal hacia la derecha:

> _______________________________________________

La tendencia a que el conflicto se vaya “muriendo” con el tiempo porque se vuelve cada vez menos importante para las partes se representa con la gradual inclinación de la línea horizontal hacia el nivel de intensidad cero.

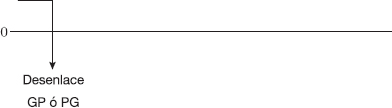

Evolución hacia un desenlace inmediato

La evolución de un conflicto hacia un desenlace inmediato GP o PG se representa con una línea vertical hacia abajo que termina en el espacio de “no resolución”:

Evolución hacia un intento de resolución

La evolución hacia un intento de resolución se representa con una línea vertical que conduce a una “N” (de ‘Negociación’), dentro de un círculo:

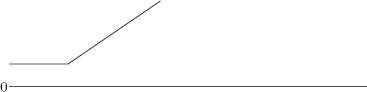

Evolución hacia el escalamiento

La última posible evolución, hacia el escalamiento, se representa con una línea diagonal hacia arriba:

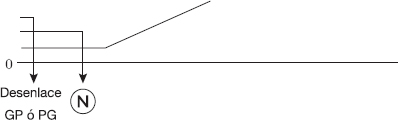

Una vista inicial del diagrama con varias posibilidades presentadas a la vez

Al juntar los varios elementos recién identificados, podemos ver cómo el diagrama de posibles evoluciones de un conflicto comienza a tomar forma:

Otros posibles eventos

Muchas otras cosas pueden ocurrir en la evolución de un conflicto, que iremos agregando a medida que seguimos avanzando. En los capítulos 4 y 5, agregaremos las maneras en que puede desarrollar un proceso de escalamiento. En el capítulo 6, agregaremos la representación gráfica de una crisis y sus posibles evoluciones, y a partir del capítulo 12 agregaremos la representación gráfica de procesos críticos orientados al desescalamiento y a la resolución.

CAPÍTULO 4

EL ESCALAMIENTO

Como ya ha sido señalado, el escalamiento el proceso en virtud del cual un conflicto se vuelve progresivamente más hostil y destructivo. En este capítulo, examinaremos la dinámica esencial del escalamiento: por qué ocurre, los procesos sociosicológicos específicos involucrados, y las diferentes maneras en que las partes en conflicto interactúan mientras se desarrolla el escalamiento, que se conocen como ‘modelos de escalamiento’, y en el capítulo 5 examinaremos las tendencias del escalamiento a la autoreversión, o a volverse crecientemente más irreversible.

La naturaleza del escalamiento

Todos tenemos mucha experiencia

Aun sin tener una comprensión académica de su dinámica, todos estamos familiarizados con el escalamiento y podemos reconocerlo fácilmente cuando se presenta.

Lo que se plantea en el resto de este capítulo y el siguiente no va a ser desconocido. De hecho, si una persona vive hasta los 80 años, la expectativa razonable es que habrá tenido un mínimo de 150 mil y tal vez hasta 500 o 600 mil conflictos en el transcurso de su vida. Si esos números parecen exagerados, debemos recordar que no estamos definiendo ‘conflicto’ como una pelea violenta, sino para describir cualquier percepción de aspiraciones simultáneamente incompatibles.