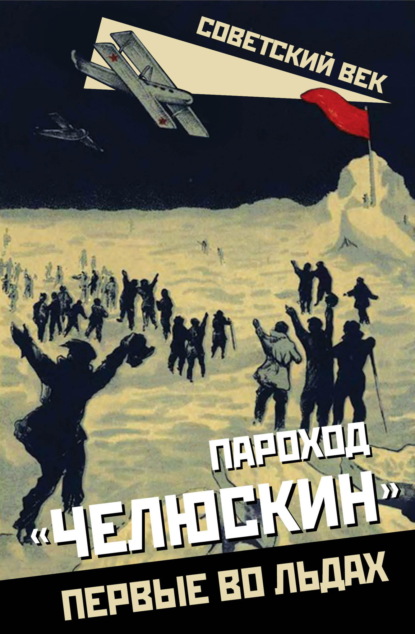

Пароход «Челюскин». Первые во льдах

- -

- 100%

- +

Серия «Советский век»

Художник Е.В. Максименкова

© ООО «Издательство Родина», 2025

Отто Шмидт. Экспедиция на «Челюскине» и Севморпуть

Арктика, т. е. крайний север земного шара, позднее других земель и морей стала подвергаться изучению. Проникновение человека в ледяную область шло гораздо менее интенсивно, чем заселение Австралии или Южной Америки. Суровый климат, лед, даже летом покрывающий большую часть моря, огромные просторы составляют препятствия, преодолимые только на основе высокоразвитой науки и техники и только при планомерной работе над достижением поставленной цели.

Пароход «Челюскин» в походе

В эпоху колониальной экспансии, конечно, не эти ледяные области привлекали торговую буржуазию европейских стран. Впрочем, косвенно Арктика рано была вовлечена в борьбу соперничавших государств. Еще в XVI веке голландская и английская буржуазия, основываясь на смутных географических догадках того времени, пыталась северным путем найти дорогу к богатствам Китая и Индии – южный путь вокруг Африки был уже захвачен испанцами и португальцами. Много кораблей было снаряжено для нахождения северо-восточного прохода. Наиболее замечательна экспедиция голландца Баренца, который достиг Новой Земли и даже зимовал на ней в 1594 году. В том же XVI веке англичанин Ченслер достиг устья Северной Двины и этим открыл морское сообщение между Западной Европой и «Московией» – царством Ивана Грозного; по тому времени это было крупнейшим географическим открытием, имевшим большие экономические последствия. Но дальше подступов к Карскому морю эти парусные суда проникнуть не могли. Их останавливал лед.

В это же время и позже – в XVII и XVIII веках – русские колонизаторы продвинулись на север к пушным богатствам Мангазеи (область нижней Оби и Ямала) и других северных окраин. Редкое население северных народностей отодвигалось в более глухие места и облагалось «ясаком» – тяжелым грабительским налогом, взимавшимся пушниной. В царствование Алексея Михайловича пушная монополия была серьезной статьей государственных доходов. Но пушные богатства редели. В поисках новых племен, которые еще можно было бы «объясачить», смельчаки продвигались дальше на восток; казак Дежнев дошел до Берингова пролива, до мыса, названного его именем, не осознав, впрочем, что им открыт пролив, отделяющий Азию от Америки.

Неудачи попыток овладеть северо-восточным проходом охладили стремления голландцев и англичан, тем более что англичане нашли более выгодный путь к Индии, разгромив и вытеснив испанцев.

Российская империя, став морской державой, в свою очередь, занялась Ледовитым океаном. По почину Петра Великого, но уже при его преемницах работала «Великая северная экспедиция» в тридцатых и сороковых годах XVIII века. «Великая северная экспедиция» состояла из многочисленных отрядов моряков и гидрографов, которые должны были нанести на карту побережье Ледовитого океана и устья сибирских рек, чтобы выяснить, где возможно плавание. С ничтожными техническими средствами на небольших неуклюжих судах штурманы и подшкиперы в сопровождении нескольких смельчаков-матросов по многу лет работали на северных окраинах. Они смело продвигались вперед, выходили, несмотря на лед, в море, гибли один за другим, но все же успели выяснить в основном северную границу материка. Именами этих людей теперь названы берег Харитона Лаптева, пролив Дмитрия Лаптева, мыс Челюскин. Этот мыс впервые в истории был достигнут Семеном Челюскиным в 1742 году.

Несколько ранее, в 1728 году, Беринг окончательно устанавливает значение пролива, названного его именем, а англичанин Джемс Кук, пройдя проливом на север, доходит до величественного мыса, который ему казался северной оконечностью материка Азии. Он назвал его мысом Северным, хотя он гораздо южнее мыса Челюскина, оставшегося Куку неизвестным.

XIX век в своей первой половине дал мало нового в изучении Арктики. «Объясаченные» народности подвергались жестокому грабежу и вымирали. Восстания подавлялись с крайней жестокостью. Мореплавание на Севере не начиналось. Только во второй половине века окрепшая экономически сибирская буржуазия вновь поднимает вопрос о северо-восточном проходе и о морском сообщении с устьями сибирских рек, чтобы найти выход для хлеба, щетины, кож и т. д. Купец Сибиряков финансирует экспедицию шведа Норденшельда, который в 1878–1879 годах впервые в истории осуществляет северный поход от берегов Норвегии до Тихого океана. Однако этот путь казался слишком трудным и экономически невыгодным. Идея северо-восточного прохода была снова надолго оставлена.

Этим временем началась серия новых научных экспедиций в Арктику. Многочисленные исследователи ставили своей целью достичь Северного полюса. Ни один из них полюса не достиг, но был сделан ряд серьезных открытий. Так, например, в 1872–1873 годах австрийская экспедиция Вайпрехта и Пайера открыла и частично обследовала группу островов, названную ими Землей Франца-Иосифа.

Наиболее серьезной по своему научному значению и по тщательности научных наблюдений была знаменитая экспедиция Нансена на «Фраме» в 1893 году. После Нансена путешественники ставили себе не столько научные, сколько спортивно-рекордсменские задачи. В 1909 году американец Пири дошел, наконец, до полюса.

Уже в нашем столетии совершен ряд перелетов через полюс. Эти перелеты, доказав мощь современной техники, однако, мало прибавили к научному познанию Арктики и к практическому использованию ее скрытых производительных сил.

Дореволюционная Россия принимала сравнительно слабое участие в экспедициях XX века. Смелые люди находились, но убожество снаряжения их экспедиций, равнодушие, а иногда и помехи со стороны правительства, общая обстановка гниющей царской империи обрекали их на гибель. Так погибли Русанов, Брусилов, Георгий Седов, пытавшиеся на небольших шхунах проникнуть на Север. Мощный ледокольный флот царского правительства не участвовал в экспедициях, он был занят только подвозкой военного снаряжения к Архангельскому порту во время империалистической войны.

Еще в семидесятых годах прошлого столетия Вайпрехт, руководитель указанной выше австрийской экспедиции, выдвинул правильное положение, что Арктика может быть исследована только планомерной работой. Он взывал к международному сотрудничеству, предлагал создавать полярные станции – обсерватории, предлагал хотя бы один раз в 50 лет устраивать «международный полярный год». Первый такой год – 1883 – дал ничтожные результаты, второй же – 1933 – показал, что СССР делает в Арктике гораздо больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые.

Советская работа в АрктикеПользуясь лучшими достижениями международной науки, советские исследователи совершенно по-новому поставили задачу овладения Арктикой. Они ввели в действие мощные технические силы. А главное – советские исследователи работали не разрозненно, а по единому плану, составлявшему часть великого плана раскрытия всех производительных сил страны, строящей социализм.

Только при советской власти осуществилось указание Норденшельда и Нансена на возможность регулярных рейсов к устьям Оби и Енисея для вывоза сибирского леса и других товаров. Об этом мечтали еще в шестидесятые годы, но сделать в условиях царской России ничего не могли.

Отто Шмидт

Вскоре после революции корабли потянулись через Карское море к устьям сибирских рек. Так называемые карские экспедиции выросли до крупной операции, во время которой до сорока советских и иностранных судов проводится ледоколами к устьям Оби и Енисея. Эти операции выковали наши ледокольные кадры, создали для наших моряков большой опыт ледового плавания. Такую же роль сыграло зверобойное дело, развившееся также при советской власти. Наши ледокольные пароходы «Седов», «Сибиряков», «Малыгин» и «Русанов» ежегодно весной отправлялись на охоту за тюленями во льды горла Белого моря. Эта работа в условиях чрезвычайно подвижного льда требует исключительного искусства кораблевождения. Наши моряки освоили эту задачу полностью и дали государству не одну сотню тысяч тюленей – мощный вклад в нашу жировую промышленность.

В карских экспедициях и в зверобойном деле вскоре были применены самолеты. Полеты Чухновского, Бабушкина и других летчиков показали, насколько увеличивается успех операции при совместной работе ледоколов и самолетов. Последние осуществляют разведку льда и разведку лежбищ морского зверя.

Накопленный опыт ледового плавания и надо было направить на изучение и освоение более отдаленных районов Севера. В 1928 году остатки известной экспедиции Нобиле после гибели дирижабля «Италия» были спасены ледоколом «Красин». В этой же операции участвовали ледокольные пароходы «Малыгин» и «Седов». Тут впервые нашим ледокольным флотом было доказано, каким мощным орудием продвижения в Арктику мы обладаем. С этого же момента широкие слои общественности заинтересовались северными исследованиями, и имена наших ученых-полярников – Самойловича, Визе и других, так же как и полярных летчиков, стали известны всей стране и всему миру.

В общий грандиозный план великих работ первой пятилетки была включена и Арктика.

С 1929 года начинается систематическое использование здесь ледокольного флота. Правительство создало арктическую комиссию под председательством заместителя наркомвоенмора Сергея Сергеевича Каменева. Комиссия С. С. Каменева, в которой участвовали ученые, моряки, летчики, сыграла огромную роль: впервые арктическая работа была поставлена планомерно, впервые были объединены исследования на суше, на море и в воздухе. Успех планового начала, обеспеченный советским строем, сосредоточением всех средств в руках государства трудящихся, и огромный энтузиазм показали себя в Арктике столь же ярко, если не ярче, чем во всех остальных областях социалистического строительства.

Вскоре иностранные исследователи, лучшие иностранные знатоки Арктики (Вилькинс, Стефансен и другие) должны были признать ведущую роль Советского Союза в овладении Арктикой и огромные достижения в этой области советской науки.

В том же 1929 году советское правительство решило построить радиостанцию и метеорологическую обсерваторию на Земле Франца-Иосифа. Была снаряжена экспедиция на ледоколе «Седов». Начальником экспедиции был назначен я, капитаном ледокола – В. И. Воронин. Участвовали в экспедиции профессор Самойлович, профессор Визе и ряд других научных работников.

Для меня этот поход был «арктическим крещением». До этого я в Арктике не плавал. Хотя географические исследования меня интересовали давно, но не могу утверждать, чтобы мои мечты концентрировались именно на Арктике. Выбрав меня для этой роли, правительство, вероятно, имело в виду мой опыт в организации различных научных работ в государственных и научных учреждениях в Москве, а также, быть может, то обстоятельство, что я являлся квалифицированным альпинистом и перед этим, в 1928 году, участвовал в большой советско-германской экспедиции на Памир. Там моему отряду пришлось открыть и обследовать самый большой в мире ледник. Отправляясь на Землю Франца-Иосифа, я тогда не знал, что так горячо полюблю Арктику и что мне придется служить моей родине и дальше на этом изумительном поприще.

Преодолев лед, мы в конце июля достигли Земли Франца-Иосифа, торжественно подняли на ней советский флаг и построили здесь первое поселение – радиостанцию в бухте Тихой. Не ограничиваясь постройкой станции, мы пересекли архипелаг Земли Франца-Иосифа и дошли на север до широты 82°14' – рекорд северного плавания в европейско-азиатском полушарии. Были сделаны многочисленные промеры глубин, химические анализы воды, биологические, геологические и другие исследования. Эта экспедиция послужила образцом для нашей последующей деятельности. Из года в год мы расширяли наши плавания, проникая все дальше и дальше на восток и закрепляя результаты экспедиций созданием радиостанций, соединенных с научными обсерваториями.

В 1929 году ледорез «Литке» с востока подошел к острову Врангеля и сменил первых зимовщиков острова, поселенных там тремя годами раньше под начальством Г. А. Ушакова.

В 1930 году на «Седове» мы вновь посетили Землю Франца-Иосифа и затем направились к Северной Земле, впервые пересекая северную часть Карского моря. По дороге открыли остров, названный именем Визе, и ряд других островов. На Северной Земле остался т. Ушаков с тремя спутниками, с которыми он в течение двух лет полностью обследовал архипелаг Северной Земли и нанес его на карту. В 1931 году появляется станция на мысе Желания – северной оконечности Новой Земли, в 1932 году – станция на мысе Челюскине.

Значение этих северных метео- и радиостанций огромно. Регулярно наблюдая погоду, они по радио ежедневно сообщают результаты своих наблюдений в Центральное бюро погоды в Москву. Современной наукой установлено, что знание погоды на Севере является одним из самых главных оснований для долгосрочного предсказания погоды по всей территории Советского Союза. Эти же научные станции производят разнообразные исследования моря и суши, открывая полезные ископаемые, определяя наличие морского и пушного зверя и выполняя одновременно ряд теоретических работ, которые по условиям атмосферы удобнее всего сделать в Арктике (например, изучение солнечной радиации, изучение атмосферного электричества и т. д.).

Для судов, плавающих в Арктике, эти станции – необходимейшее подспорье. Они не только указывают погоду и расположение льда, но и обеспечивают радиосвязь с материком. В последние годы этим станциям в возрастающем количестве придаются самолеты, совершающие летом регулярно ледовую разведку в помощь судам и для изучения режима льда. Сеть наших полярных станций выросла к концу 1933 года до 22. Несколько сот отважных полярных работников – зимовщиков этих станций выполняют огромную почетную работу.

Поход «Сибирякова»Наши успехи в Арктике дали возможность после ряда подготовительных мероприятий поставить в 1932 году вопрос об освоении Северного морского пути на всем его протяжении от Мурманска и Архангельска до Берингова пролива с выходом к Петропавловску-на-Камчатке и Владивостоку.

Выше было упомянуто, что Норденшельд в 1878–1879 годах впервые прошел северо-восточным проходом от берегов Европы до Берингова пролива. Экспедиция Норденшельда была событием первостепенной важности в географической науке, но практически дала результат скорее отрицательный: Норденшельду пришлось в пути зазимовать, и поэтому о коммерческой рентабельности плавания, продолжавшегося два года, конечно, не могло быть и речи. Еще дважды был пройден Северный путь: «Таймыром» и «Вайгачом» под начальством Вилькицкого в 1914–1915 годах и Амундсеном в 1918–1920 годах. Вилькицкий зимовал, а Амундсену пришлось провести в пути даже две зимы.

Опираясь на опыт наших предшествующих ледокольных экспедиций, мы могли выдвинуть проект прохождения Северного морского пути в одну навигацию, без зимовки. Советское правительство дало нам это задание, вооружив нас ледокольным пароходом «Сибиряков» и всем необходимым снаряжением. Мне пришлось руководить экспедицией. Я пригласил на «Сибиряков» капитана В. И. Воронина, профессора Визе и других товарищей, многие из которых затем участвовали и в походе «Челюскина».

Как известно, «Сибиряков» достиг Берингова пролива через два месяца и четыре дня после выхода из Архангельска. Северо-восточный путь был пройден впервые в истории в одно лето, без зимовки.

Этот успех был встречен с восторгом Страной Советов; руководители партии во главе с товарищем Сталиным сердечно приветствовали участников похода, которые были награждены орденами.

«Сибирякову» успех дался нелегко. Он потерял винт и последний участок пути прошел под парусами. Однако, несмотря на все трудности, поход был совершен. Победа «Сибирякова» вместе с остальными работами последних лет послужила основой для дальнейшего, еще более мощного развертывания работ на Севере. По мысли товарища Сталина был создан особый государственный орган – Главное управление Северного морского пути. Предложение И. В. Сталина и соответствующее решение Центрального комитета ВКП(б) и Совета народных комиссаров последовали немедленно после прибытия сибиряковцев в Москву.

Ударными темпами велась подготовка к мероприятиям 1933 года. Надо было расширить сеть станций, развить северную авиацию, провести очередную карскую экспедицию и впервые в истории отправить грузовые суда под предводительством ледокола к устью Лены. Тринадцать разнообразных экспедиций были отправлены Главсевморпутем и его научным центром – Арктическим институтом в Ленинграде. Среди них – поход «Челюскина», которому посвящена эта книга.

Из других экспедиций отмечу первый ленский поход. Три парохода, груженных разнообразным имуществом для Якутской республики, а также инструментарием и оборудованием для научных станций и народившихся предприятий Главсевморпути, должны были пойти на Лену под предводительством ледокола «Красин». Для Якутии, для всего бассейна огромной Лены это событие открывало новую эру хозяйственного развития. Впервые Лена переставала быть тупиком, несущим свои огромные воды в «практическое ничто», в непроходимый, как ранее казалось, Ледовитый океан.

Чтобы ленский поход принес хозяйству Якутии ожидаемые результаты, одновременно пришлось провести с Оби и Енисея через морской лед несколько крупных речных судов, которые должны были поднять дальше, вверх по реке, посылаемый морем груз. На примере этой экспедиции, осуществленной под начальством одного из наиболее заслуженных работников Севера – Б. В. Лаврова, ярко видно, как результаты научных экспедиций (в данном случае «Сибирякова») немедленно перерастают в нашей стране в практическое мероприятие огромного хозяйственного значения.

Раскрывая производительные силы Арктики, раскрывая новые экономические ресурсы, Советское государство одновременно резко повышает экономические и культурные условия жизни северных народностей, которые из бесправных, подвергавшихся грабежу «инородцев» стали полноправными гражданами Союза советских народов.

Особенно велика забота о малых народностях Севера, для помощи которым существует специальный комитет при Президиуме ВЦИК под председательством П. Г. Смидовича.

Пароход «Челюскин»В 1933 году было решено повторить поход «Сибирякова» – вновь выйти для сквозного прохода Северным морским путем. Совокупность нескольких причин привела к этому решению. Надо было сменить зимовщиков острова Врангеля и расширить станцию (за последние годы попытки достигнуть острова с востока не давали успеха). Надо было укрепить и продолжить опыт плавания «Сибирякова», изучив ряд еще недостаточно известных участков моря. Надо было, наконец, проверить, в каких пределах возможно плавание на Севере грузовых пароходов – не ледоколов и каким образом организовать совместную работу этих пароходов и ледоколов на всем пути. Для этих целей и была снаряжена экспедиция на пароходе «Челюскин». Выбор судна для полярной экспедиции – вещь не легкая. Правда, у нас есть первоклассные ледоколы («Красин», «Ермак», «Ленин»), но они сконструированы не для дальнего плавания. Они берут с собой недостаточный запас топлива и почти совсем не могут брать какой-либо добавочный груз. Ледокольные пароходы типа «Сибирякова» и ему подобные, обладая меньшей мощностью, но большим радиусом действия, чем ледоколы, показали себя очень хорошо в самостоятельных экспедициях, но их грузоподъемность также весьма ограничена. Необходимость завоза нескольких построек, большого груза продовольствия и снаряжения на остров Врангеля требовала более грузоподъемного судна, чем эти ледокольные пароходы. Важно было также взять с собой достаточно топлива, чтобы не только пройти весь путь без догрузки угля, но и снабдить при случае углем ледокол, если окажется надобность в его помощи.

С другой стороны, было желательно иметь если не ледокольное, то максимально крепкое, приспособленное к плаванию на Севере, так сказать, полуледокольное судно. Все эти условия и определили выбор парохода «Челюскин», который только что был построен в Дании по заказу Наркомвода специально для плавания на Севере, правда, для более ограниченных рейсов, чем прохождение всего Северного пути.

В конце июня «Челюскин» прибыл из Дании в Ленинград. Осмотр наряду с рядом достоинств показал, что крепость его вряд ли будет достаточна для встречи с тяжелыми льдами. Поэтому был разработан вариант похода, при котором «Челюскин» идет, насколько возможно, своим ходом, а в случае больших ледовых препятствий призывает на помощь ледокол «Красин».

«Красин» в этом году должен был находиться в центре пути, близ мыса Челюскина, имея основным заданием проводку трех грузовых пароходов к устью Лены. Для обеспечения этой совместной операции «Челюскин» брал с собой добавочный уголь (около тысячи тонн) для «Красина». Перед выходом экспедиции я в качестве ее начальника сообщил сотруднику «Правды» следующее («Правда» от 9 июля 1933 года):

“«Челюскин» не является ледоколом. Это большой грузовой пароход новейшей конструкции, при постройке которого учтены условия плавания во льдах: корпусу придана соответствующая форма, сделаны добавочные крепления, имеется специальное помещение на случай вынужденной зимовки, когда палубные каюты придется очистить, а паровые машины остановить во избежание быстрого расхода горючего.

Двигатель на «Челюскине» – в 2500 сил – примерно вдвое сильнее, чем машина обыкновенного грузового парохода той же грузоподъемности (около 4000 тонн). Это позволяет «Челюскину» легче справляться со льдами, но не настолько, чтобы форсировать тяжелые льды. Мы тем не менее уверенно идем в поход, имея в своем активе огромный опыт, приобретенный в прошлом году на «Сибирякове».

Возможно, однако, что нам не удастся найти достаточно разреженный лед. В этом случае к участию в экспедиции будет привлечен ледокол «Красин», основной задачей которого является проводка первого каравана грузовых судов к устью Лены. Если осуществится этот вариант, то «Красин» пройдет к острову Врангеля и обратно в Мурманск в одну навигацию, т. е. дважды пересечет Ледовитый океан, что, конечно, значительно расширит наш опыт ледового плаванияˮ.

Успех северных экспедиций в значительной степени зависит от тщательности их подготовки. Необходимо не только снабдить экспедицию продовольствием на время похода, не только подобрать необходимые научные инструменты, но и предвидеть возможность всяких осложнений вплоть до зимовки и аварии. Поэтому мы взяли продовольствие на полтора года. Мы имели на «Челюскине» теплую одежду на всех участников экспедиции и экипаж, несколько комплектов рабочей одежды, легкой и теплой, спальные мешки на всех, палатки и т. д. Заведывал подготовкой в качестве моего заместителя И. А. Копусов, бывший моим помощником в экспедиции на «Сибирякове». Тщательность проведенной т. Копусовым подготовки получила проверку делом во время гибели «Челюскина» и нашей жизни на льду. Не будь мы так хорошо снаряжены, наше положение оказалось бы намного труднее. Правительственные и общественные учреждения шли нам широко навстречу. Мы продолжали добывать необходимое вплоть до последнего момента отплытия из Ленинграда, а кое-что было погружено уже в Мурманске.

Кроме собственных экспедиционных грузов и угля, «Челюскин» имел на борту строительные материалы – в разобранном виде два дома для острова Врангеля, а также другое имущество островной станции и фактории.

Особенно ценным грузом был для нас самолет. Хотя основная разведка должна была производиться мощными самолетами Главсевморпути, находившимися на берегу при наших станциях, но для короткой разведки важно было иметь с собой хотя бы небольшой самолет. В качестве типа мы выбрали амфибию конструкции т. Шаврова («Ш-2»), занимающую очень мало места, удобную для спуска с парохода на воду и на лед, удобную для подъема и могущую подниматься как с воды, так и со снега и льда. В качестве пилота удалось привлечь лучшего знатока арктического самолетовождения т. Бабушкина.

Много места на корабле занимали бочки с горючим как для нашего самолета, так и особенно для радиостанции на острове Врангеля. В общем, номенклатурный список потребного имущества охватывал более полутора тысяч предметов.

Состав экспедиции и командыПодбор людей – важнейшая часть организации любого дела. Особенно это относится к экспедициям, в которых люди в течение долгого времени должны будут работать вместе и когда нет возможности обновить состав и заменить оказавшихся непригодными.