- -

- 100%

- +

Am Vorabend der Premiere vom Stück wälzt Sarodnick das Bett dreimal um sich, liegt quer, diagonal, breit, klein wie die Feder und hart – er hat keine Ruhe im Schlaf: „Wie hat man ‚Puntila‘ schreiben können im Krieg? Was geht mich Puntila an? Nur so einen Mist konnte man wohl in dieser Zeit schmieren. Der Krieg war weit, Finnland war von den ‚Freunden‘ besiegt – aber die ‚Freunde‘ luden Brecht gar nicht erst ein. Er war jetzt keiner von ihnen. Aber er wollte nicht daran glauben, setzte trotzdem auf sie und nahm den Zug nach ‚Leningrad‘. Insider warnten davor:

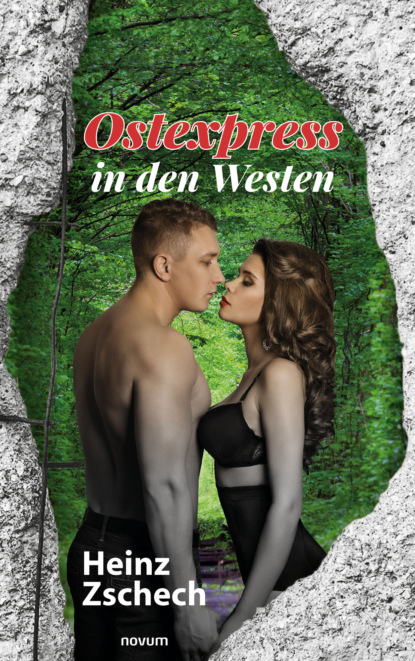

‚Die Köpfe fallen wie Früchte dort bei deinen Genossen‘, seine Kunst wäre reif, viel zu reif, um sie zu kapieren, und Schwieriges wäre suspekt: ‚Wer gegen Deutschland ist, ist eine Deutschstoßlegende.‘ – Wie kann man deutschhassig sein in dem Jahr 1940! ‚Verschwinde nach Deutschland! Verschwinde von uns, und niemand hat etwas bemerkt. Du kannst ansonsten schnell Meyerhold spielen, und der hat sich tragisch verspielt.‘ – Und B. B. versteht, macht kein Theater – die Freunde rieten aus ihren Verstecken heraus: ‚Mach Mücke, es beißt!‘ – Er nahm den Schnellzug – ‚die sterbende Freundin stirbt schon allein im gefährlich gewordenen Moskau‘ – Transit durch Sibirien: Ostexpress nach dem Westen. Zu weit lag die Rettung für ihn: Wilshire-Boulevard. Was ging schon Puntila die Sowjetunion an! Die Knechte waren herrlich geworden, und in Deutschland war Krieg – das Herrenvolk siegte. Kunst war unnütz, missbraucht und gefährlich zu brauchen, ein unnützes Feuer zum Spielen. Manche verbrannten sich dran, sie scheuten das Feuer: ‚Sollte doch alles verbrennen!‘ – Und niemand war unschuldig bei. Theater hatte doch mit Leben gar nichts zu tun, und solche Herren da gab es nur noch in Finnland – nah an der russischen Grenze.“ –

Im Schlaf greift Sarodnick nach dem Schlaf: „Ich krieg’ kein Auge mehr auf. Morgen ist Prüfung.“ – Er steigt den Hatelmaberg auf, und der hat keine Spitze; er schreit: „Mehr Stühle!“, und Sjoma reicht hoch.

„Noch mehr! Es hat keine Spitze. Die Tische! Die Bänke! Höher! Los! Sjomotschka, mach fix! Die Leute gaffen schon alle.“ – Ganz oben – Schweiß in den Haaren – krümmt Martin sich: „Die Spitze! Ich sehe noch nichts, bin noch nicht droben, weiter! Beeil dich!“ – Es sind keine Möbel im Raum, und Samwel reißt an den Dielen: „Baue einen Berg! – Ein Brett nach dem anderen! Es reckt sich schon in den Himmel!“ – Und Martin stößt den Kopf gegen die Decke: „Noch höher!“ – Sjoma reicht ihm die Zimmertür hoch. „Aber die Decke! Mein Kopf! – Gib die Wandtäfelung noch! – Oh je, um Gottes willen die Decke!“

„Hau ein Loch in sie rein! – Keine Spitze! Die Tafeln gib mir! –

Mit dem Schädel hindurch, kraftvoll! Wir bauen im zweiten Stock weiter. – Lass durch, es tut weh! Gegen die Decke.“ – Der Putz fällt. Ein Rieseln beginnt. „Es schmerzt!“ – Die Ohren glauben, plötzlich zu hören: Neben Sarodnick ist auf einmal ein Stöhnen, ein Stoßen, ein Lallen, ein Kichern und Rollen – er kann seinen Augen nicht glauben. Im Dunkeln sieht er nahebei Figuren: Semjon liegt auf einer Frau, bewegt sich darauf, bewegen sich beide zueinander und auseinander, gleiten in Nacht, so dass sie schmatzt wie ein Tier. Vier Mann schlafen in einem Zimmer – drei Mann schlafen in einem Raum, und einer schläft mit ner Frau. Zwei Mann schlafen in einer Stube, einer schläft mit einer Frau, und einer kann es nicht fassen: „Wie kann man in aller Öffentlichkeit nur …!“ –

Das Bett singt mit den rostigen Federn im Takt, Füße kratzen am Boden, Beine liegen oben herum.

„Was für Skandal!“ – Sarodnick möchte die Sachen packen und gehen, beschweren, in die Visage spucken dem „Schwein“: „Wie kann man …!“ Aber der kann. „Es ist der Gipfel! Die Spitze!“ – Doch brav wie die Unschuld liegt Sarodnick aus, die Abscheu erwischt ihn mit Lust: „Ich will es zu Ende erleben.“ —

Am nächsten Morgen senkt Wolodja schwer seine Augen, und er wandelt den ganzen Tag über in Melancholie: „Bitte?“, und: „Entschuldige“, und: „Ich habe ein wenig Schmerzen im Kopf.“ Dann liegt er Stunden im Bett, den Blick an die Decke geheftet. Wasili dagegen aber schlief wie ein Tier nach einem tierischen Abend mit Sprit: „Hast du nicht nachts …?“

„Haltet die Fressen, ihr Tiere!“ – Mit Samwel wechselt Martin kein einziges Wort, und schweigend geht er zur Prüfung: Puntila marschiert den Hatelmaberg auf, und das Publikum kocht. Er schreit dem Knecht in die Gusche: „Alte Sau! Ich bin wahrscheinlichbesoffen, aber ich bin ich. Nichtsnutz! Unstand! Du Knecht!“ Er wird bissig zu ihm: „Du kannst deine kaukasischen Berge berotzen. Nicht aber mit mir!“ – Er ruft ihm Befehle, rülpst ihm ins Auge: „Du glaubst, ich bin voll? Penne? – Alles ist mein Kapiert? – Das Bett, das Zimmer, die Leute. Ich gieß dir die Milchkannen über den Nischel. Was hast du persönlich da drin? Das ist hier kein Puff! Such dir eine andere Ecke!“ Die Zuschauer bekommen eine Hühnerbrust von dem Schauer und applaudieren begeistert: „Fritz, der Faschist!“ – „1940!“ – „Der Herr hat sich zum Nazi gekrönt.“ – „Warum nicht!“ – „Warum?“ – „Der hat den Matti vom Berge geschrien.“ – „Aber Semjon hat nur den Schlauen markiert. Lass ihn ruhig brüllen, hat er gemeint, ‚der hat wohl nachts schlecht geschlafen. Ich dagegen hab mein Vergnügen gehabt‘.“

„Ich wird’ es dir zeigen!“, ruft Puntila aus und weist auf das Weibergefängnis. „Du denkst wohl, es wäre ein Schloss?“ – Alle klatschen vor Beifall: „Samwel hat ihm eines gebaut.“ – „Der Fritz macht ‚Heil!‘ von ganz oben, wenn er über die Leute hinzeigt, ‚Heil! Ihr Schweine da unten.‘“ – „Vielleicht ein wenig komisch“, meint jemand, „zu wenig oder zu viel.“ – „Als wäre Brecht komisch! Brecht ist gar nicht wenig.“ – „Puntila ist klein, nur die Mittel sind groß.“

„Mitsingen! Habt ihr keine Vaterlandsliebe?“, ruft Martin. – Die Leute raffen sich hoch und heben die Hände zum Himmel, zu den beiden, die unter der Decke dichtgedrückt über den Häuptern ausschwingen, und Puntila donnert zu ihnen: „Noch einmal! Da capo! Singt!“ – Und das Publikum singt weise – einer, zwei, alle:

„Die Wellen, sie küssen milchigen Sand.“

„Noch einmal! Und einmal!“ Der Saal schrillt. Puntila nimmt Matti in seine Arme.

„Sie küssen den Sand …“ Alsdann, mit einer harten Bewegung bringt Martin Stille ins Zimmer:

„Sagt, dass euch das Herz aufgeht, wenn ihr das seht.“ – Und er stößt Sjoma vom Berg, dass der sich kopfüber auf der Erde wiederfindet unter den übergeschlagenen Stühlen: Das Herz geht ihm auf, wenn er Sarodnick-Puntila sieht.

Der Professor drückt den zweien die Hände: „Ihr habt da ja etwas ganz Schönes aufgebaut! Von unten kann einem dabei schon schwindlig werden.“ – Martin aber schlägt dem Armenier hart auf die Schulter:

„Was hast du dir nur dabei gedacht heute Nacht und getraut!“ –

„Hättest ja mir sagen können, dass du nicht schläfst“, meint Samwel und grinst: „Wir hätten sie sonst beide gevögelt.“ –

Am Abend kutschiert Martin zu Monika mit dem Bus, streichelt die Hand, sitzt dumm herum, langt in die Brust, tanzt nach den schlürfenden Platten und spürt, dass er nichts spürt. Da verlässt er sie wieder. „Bis Sonntag!“, ruft sie ihm nach. „Wir können nach Archangelskoje fahren.“ – Doch Sarodnick ist die Lust nur lustloses Treiben, ein „Gute-Nacht-Kuss“ vielleicht. Eine lange Nacht bringt nichts Gutes, allenfalls gute Träume mit schlechtem Gewissen.

Im Bus schreibt er einen Brief an Petra, zerreißt ihn, zankt an der Haltestelle wegen der Reihenfolge in der Schlange herum und legt sich angekleidet ins Bett. Ein Tag mit steifen Manschetten verabschiedet sich wieder – ein Tag, ein Monat und drei.

7

Stetig und hartnäckig-grausam lernt er die Sprache, die Geschichte ohne Sprache des Grigorenko, die Sprache mit Breschen und Spalten, mit einem einzigen Zwischenraum und vielen Worten dazu.

„Es gibt Namen, die waren nicht Namen, sie waren versehentlich da, ein Irrtum im siècle, sie waren vor der Zeitrechnung da oder knapp später.“ Grigorenko flüstert, und Sarodnick schaltet ins Aus. „Wer hat die Revolution gemacht?“, überlegt er. „Lenin? Gut. Zuerst aber das Volk.“ – „Es sind Fehler gewesen … Kamenjew, Sinjowew, und es gab noch Trotzkismus“, bestätigt der Professor. „Überall, wo es rauchte. ‚Trotzkismus‘, das hieß Parteiausschluss, weg vom Tisch, unter die Erde, Name gestrichen.“

„Die Kinderkrankheit des Kommunismus … – Zuweilen möchte man den 20. Parteitag zurücknehmen“‚ macht Grigorenko sich einen Spaß und lächelt verschmitzt. „Jeder Staat schämt sich meist seiner Gründer – sie sind in Grund und Asche verstreut. Freilich, der Unterlegene – sollte er überleben! – hat es dann leicht zu erklären: Er hätte und wäre der Beste. Im Ausland schreiben sich Bücher ganz gut, und man wäscht sich die Hände im Blut, das man vormals selber vergoss. Bronstein, der ‚Linkeste links‘, ein ‚linker‘ Genosse, der am weitesten ging – über Leichen. Er hätte bestimmt nicht die Bauern mit so viel Halbherzigkeit abgetan, ihnen mit der Sense schon früher von links unlinkisch den Hals abgesägt. Der Weltwille wäre wie B-stein geworden.“ – Grigorenko streicht die Haare scheitelgerecht: „Natürlich hat man nach dem Leben getrachtet – nach der Revolution wird immer geschossen!

Der Georgier hat sich indes gut in der Mitte versteckt.

Schlimm genug – es hätte noch schlimmer sein können! Wer ist denn von den 1789er am Leben geblieben? Eine späte Figur: Bonaparte, der mit dem winzigen tiefsitzenden Glied …“ Der Professor räuspert: „Revolution war mit der Wahl der Volkskommissare zu Ende.“ – Sarodnick schlägt zehn leere Seiten im Heft.

„Beginnen wir also mit dem Londoner Parteitag. Menschewiki und …“ — Es klingelt.

So lernt der Deutsche am schnellsten die Sprache: Das Wesentlichste wird nicht gesagt, und das ist immer am schwersten. Er sitzt vorne mit in, mit denen, die in jeder Pause den Lehrer bedrängen, die geordnet, ordentlich ihre Hand heben: „Herr Professor, ich hab eine Frage …“ – „Ich wollte gern wissen …“, „Ich habe gelesen …“ –

„Sie haben ganz Recht.“ – Wie eifrig sie sind.

„Gibt es Gesetzmäßigkeiten im Volk?“

„Jedes Volk ist verschieden.“

„Und die Weltrevolution?“

„Darüber sprechen wir später.“

„Herr Lehrer, schönen Dank.“ – In der vordersten Reihe, in Reih und Glied. Sjoma lacht sich darüber halbtot:

„Wie ein Idiot! Jedes Wort bläst du wie eine Nutte ohne zu kauen. Jede Minute hast du im Arsch, und du verdämelst wie blöd! Koks lieber mal einen Tag aus und denke an nichts weiter.“

„Ich mach’s doch wie die anderen auch.“

„Die anderen?“, lacht Samwel. „Willst du wie die anderen sein? Es ist ein madiger Apfel, und du wirfst den ersten Stein ins rosige Beet.“ – Doch Sarodnick schläft nicht aus, geht nicht in die Stadt, fährt nicht nach Archangelskoje mit Monika, hört das Kichern der Mädchen nicht hinter dem Rücken. „Die lachen mich aus.“ – Er hat Heimweh bekommen.

„Ich möchte zu Petra.“ – Und er schreibt: „Liebe … ruf bitte an! Sage, meine Mutter ist krank, und ich soll nach Haus sofort kommen.“ – Petra telefoniert, und im Institut ist man hörig:

„Du musst fahren!“ – Der Deutsche sträubt sich:

„Es geht nicht.“

„Alles geht! Für ein paar Tage.“ – Sarodnick lacht sich ins Herz.

8

„Das halt ich nicht aus dort in Moskau“, hält er Petra im Arm.

„Ohne dich ist bloß Sehnsucht, ich hab ja nur dich, es gibt nichts, ich kann nicht – mit niemandem hab ich geschlafen.“ – Er legt sich auf sie, sieht den Bauch Monikas an, schaut in die Augen von Maja, hört das Röhren Samwels im Bett und lässt sich in Petra. Der Bauch und die Augen. Lautlos gleiten Leiber zusammen. Anständig geht es zu, und anständig bekommen beide genug – nicht über die Ohren, nicht übergelaufen, sondern gerade „bis da“, bis zum Kinn, und man kann noch sprechen dabei. „Als wäre es das Allerwichtigste auf der Welt! Ich erzähl dir lieber von Eugen Onegin. Weißt du, Onegin hat niemals geliebt …“

Petras Familie ist eine liebe Familie geworden, und Sarodnick ist mitten drunter gemischt: der Bruder, die Schwester, die Mutter, die Dienstmagd. „Ein trauter Tisch und die Beine darunter sind Heimat“, denkt Sarodnick. „Hier bin ich sehr gern.“ – Und er erzählt der Familie von Moskau: „So wie ihr es euch schon früher gedacht habt, obgleich … Na ja, ich behalt’ es für mich. Alles ein wenig chaotisch.“ – Der Mund von Maja, das Kichern hinter dem Rücken. „Fünf Jahre stehe ich es nicht durch.“ – Die lieben Leute rücken sehr dicht an ihn ran:

„Ist es wahr? Nicht wahr?“, und rücken schnell wieder ab: „Das muss etwas Extravagantes, Gefährliches sein.“ – Die Familie aber ist stolz auf die Tochter, die Tochter auf Martin, Martin auf die Familie. Das hatte er zu Hause niemals gekannt. Da war ewige Hetze, der Streit: „Kannst du nicht mal …!“, und: „Ich hab’ keine Zeit“, und Martin verschwand in den Büchern. – In Halberstadt jedoch steht das Glück mucksmäuschenstill – das Haus, die Betten, der Dom. Wie Heringe tot und getrennt schläft löblich das Paar – er auf dem Boden, sie im Salon, dazwischen baumelt die Decke wie Scham: fix die Hose herunter, fix in die Scham, fix die Sache erledigt und hurtig den Schwamm drübergelegt. „Pfui!“, stöhnen die zwei und wischen beide daran.

Später reist Martin mit Petra zu seinen Eltern, und die sind erfreut endlich das Mädchen zu sehen: „Was für Blitzmädel das ist! Welche Manieren! Wie geschickt! Und stets ein freundliches Lächeln! – Liebe Petra, kommen Sie doch öfters zu uns!“ Sarodnick war hinter dem Mädchen versteckt und hat so seine Ruhe. Er studiert, studiert schwer in der Ehre, und die Ferien sind zum Ausspannen da. Doch Petra spannt die Spannung in ihm – Majas Augen, die Rücken, die Mädchen vom Schauspieler-Kurs … „Ein besserer Mensch sublimiert“, erklärt er der Braut. „Nimm Hölderlin, Tschechow und Lenin.“

„Wird man dabei nicht krank?“

„Wobei?“

„Beim Sublimieren.“

„Nur die Krankheit gebärt Schönes. Die Kunst braucht den Gebärmutterkrebs.“ – Und Petra hilft in der Küche beim Kochen.

Dann fährt Sarodnick nach Berlin, weint auf dem Flugplatz mit Petra und hat die Arme in ihre gelegt: „Wir bleiben immer zusammen.“ – Stumm schluchzt das Mädchen. – „Die Leute!“ – Sie nickt:

„Ich habe dich unheimlich gerne.“ – Und unheimlich wird dabei Martin zumute:

„Zum Jammern ist das! Wäre ich bloß nie nach Moskau

gegangen.“ – Der Flug. Man serviert kaltes Huhn mit Weißwein und Marmelade. –

In diesem Jahr fliegt Sarodnick Moskau/Berlin und Berlin/Moskau mehrere Male, und Petra hilft ihm dabei. Eine Flugkarte kostet nicht die Welt und die Erde, und Petras Eltern haben viele Kilo im Garten davon. „Ein Fahrschein macht treu, währt am längsten.“ – Auf dem Flugplatz holt die Familie Sarodnick ab. Er wird ein begüterter Mann, und eine Aktie fällt auf sein Haupt – in der DDR gibt es nicht viele von diesem Zeug. „Was kosten die Welt und die Erde?“ – Für Martin eine Lappalie. Die Luft ist darüber – zwischen Moskau/Berlin und zurück – und weniger Petra. Er ist im Flugzeug zu Hause, schnuppert am Heimatgefühl in der Höhe, und in Berlin dann wartet er bereits auf den Tag in der Luft. Zwischen Himmel und Erde sieht er die Braut, und sie ist lediglich ein Häufchen aus Sand. „Wäre sie doch auch das Firmament und der Äther!“ – So aber fliegt er in die Luftsucht zurück. Fünfmal reist er im Jahr, und nur einmal ist es Regel, die anderen Male umgeht er heimlich die Botschaft, meldet die Meldepflicht ab.

„Mich sieht hier niemand so leicht“, meint er sehr kühn, „zehn Kilometer von meiner Botschaft entfernt.“ Und Peter und Werner haben mit sich selber zu tun: Der eine hat eine schwangere Frau, der andere geht schwanger mit ungelegten Liebeswehen zu Kira. So fährt Sarodnick einfach und basta! Und wenn jemand fragt: „Wo ist denn der Martin?“, sagt Samwel bloß: „Der hat sich den Tripper geschnappt.“ Und die Neugierigen gehen erschrocken von dannen.

Glücklich lernt Petra in Leipzig, und Sarodnick ist ihr treu, ist ein Flieger, fliegt in die Nähe und hat den Finger in ihr. „Ich hab meinen Freund.“ – Wie ein Ring ist sie sozusagen verlobt. „Fremde Hände sind fremd.“ Sie schlägt die Beine übereinander und wartet zwei Monate wieder. Weich wie ein Kissen liebt sie ihren Martin, und es ist besser als nichts. – Fünfmal im Jahr ins Weiche geflossen. Eine treue Tomate, die platzt. –

In der Diele schiebt Monika ihren Mund hin zum Küssen, und Sarodnick greift in die Schläfe: Er hat ihre Nagelspuren am Hals. „Du warst schon wieder zu Hause gewesen?“

„Meine Mutter … ich muss … da sind …“ – Monika aber möchte besser nichts wissen. „Ich will nicht nach Archangelskoje, ich will nicht nach Sagorsk, ich will nicht nach Jasnaja Poljana. Nirgendwohin will ich. Es interessiert nicht, ist mir zu ausländisch-fern, ist ein anderer Stil, eine andere Religion, sind andere Leute. Ich habe anderes Blut.“ – „Im Urin. Pinkel dich aus!“, denkt Monika, doch sie schüttelt nur ihren Kopf: Sie hat die Tage geweint. „Sinnlos ist es“, hat sie gemeint, und „Martin ist trotzdem mein Freund. – Das ist alles?“ – Martin versteht:

„Ich habe Petra“‚ sagt er und ergänzt, wie sich entschuldigend noch: „Wenn’s beim ersten Mal nicht funktioniert, geht es wohl nie. Mit Petra geht es ganz gut.“ – Es geht.

9

Hungrig sucht Sarodnick die Bibliotheken an Sonntagen auf, denn im Heim kann er nicht bleiben. „Es sei denn, man ist ein lustiger Kerl, laut lustig zum Brüllen“, denkt er „oder man ist ein todgemütlicher Mensch, dem nichts aus dem Gleichgewicht bringt. Heisa popeia, Ringeltingel und Fassen.“ – Nach einem versoffenen, hoch-fraulichen sonnabendlichen Abend bis in den Morgen stehen die Toiletten über dem Rand, liegt die Verdauung darin, und Zeitungen darauf flattern gebraucht. Die Waschbecken sind unbenutzbar geworden vom übernutzten Gebrauch, und der Fußboden ist zum Übergeben ganz glatt: Man schlittert auf der eigenen Soße: „Es ist darauf geschissen!“, und der Magen dreht sich nach unten. In den Aborten sind die Kabinen besetzt, und die Besetzer schlafen bis Mittag.

Martin nimmt seine Sachen, steigt in den Morgen, und in der Bibliothek auf dem Waschhaus setzt er sich aus – eine saubere Stunde, er hat es schließlich verdient. Alsdann kramt er in Büchern, leiht sich Jack London und möchte seinem Professor einen Wohlwillen machen. „Der liebt den amerikanischen Film“, erinnert er sich. „Hat er nicht selbst amerikanisches Kino gemacht?“, fragt er sich und überlegt in den Tag.

„Er hat als Löwe begonnen und landete später im Zoo“, spottet Sjoma über den Meister und spielt an auf den Namen von diesem: Lew heißt Löwe in der russischen Sprache.

„Man hat ihm den Namen genommen“, behauptet André, der Junge von nebenan im Internat, der Leningrader, der „Älteste“, der Weiseste aus der Gruppe, der hochgeschossen – ein Reis in die Sterne –, gezogen, gestreckt, mit Narben wie ausgeschlagene Knospen und Haaren aus Stroh, ausgedroschen, verwelkt.

„Als er sich mit einem F schreiben ließ, hat man ihm auf das Maul gehauen, und so blieb ihm nur das LEK mich am Arsch übrig.“

Lew Kuleschow ist Professor, Mitbegründer der Filmhochschule 1919, Rektor von einst, Regisseur vormals, war ein LEF, ein Biomechanischer, ein Natur-Modell aus Tambow, wo sein Großvater den Gutsbesitz in die Kehle schluckte, und der Enkel die Oberwelt von einem Ufer zum anderen über den Fluss kahnte. Mit den Kopeken dafür fuhr er nach Moskau in die Kinofabrik. Die Revolution entfesselte das Talent, und so wollte er das Entfesselte mit Kino und nur mit dem Kino realisieren.

„Kuleschow ist unser Vater“, meint André.

„Und der Vater wurde von den Söhnen gehasst“, kontert Sjoma. „Er hat völlig neue Dinge gemacht, die andere später benutzt haben wie neu. Die Dinge waren wohl aber zu spitz für die Zeit.“

„Er wollte den russischen Krimi, den Detektiv, die Spannung, den Schlag, den Mord und den Totschlag-Effekt.“

„Er hielt den Schnitt im Salto mortale, und der Schauspieler wurde ihm ein bewegender Körper. Seine Psyche stand ihm am Leib, entpsychologisiert, enttheatralisiert, Entbund und Entlast – und man flog durch den Raum. Kuleschow hat die Massen montiert, und zum ersten Mal wurde mit vollem Bewusstsein, mit dem Selbst-Bewusstsein einer Idee, die Einstellung, der Einstellung en face und danebengeschnitten, selbst konfrontiert und dieselbe mit anderen zum Wechseln gebracht.“

„Und der ,Kuleschow-Effekt‘ wurde so durch Onanieren geboren“, witzelt Semjon. „Der Effekt war groß bei jenen und bei den anderen auch. Die machten nach, meinten, eine neue Kunst ist am Werke, und meinten nicht schlecht. Jene warteten ab und warteten da nicht umsonst. Ihre Zeit sollte noch kommen.“ –

„Noch aber galt die Einstellung, der Buchstabe als Klippe und Klare, galt das Symbol“, lässt André sich nicht stören. „Lissitzky malte die Lenin-Tribüne, Eisenstein malte den ‚Streik‘ und die fallenden Kanonen, die Treppe, den Schrei seiner Mutter, Majakowski brüllte: ‚Alles ist gut‘, und Malewitsch formte sein Schwarzes Quadrat. Alles war flächig geworden wie Mägen, zum Greifen wie das Ziel vor den Augen, und das Leben war das Plakat, zum Ankleben, zum Wechseln: ‚Was Neues muss ran!‘. Immer was Neues, und das Alte kam auf den Müll, wurde nicht wieder gespielt, war im nächsten Jahr schon vergessen. ‚Schaffe, baue, laufe, höre!‘“ –

„Und schon saßen Leute auf ihren Ärschen und wollten nicht mehr vom Stuhle herab: Heute sitze ich, morgen sitze ich, übermorgen … – Was heißt ‚flache Wampe‘, was heißt ‚der Schlag der Pumpe gemäß‘? Die Revolution war erfolgreich beendet. Da zog man zwar noch nach links, nach rechts, in die Mitte – Proletkult, ACHRR, VAPP, Pereval, Litfront, Serapionsbrüder und Schwestern mit hochgeschürzten Neorealisten und Imaginisten. Kuleschow würgte, wälzte die Reste, die Trümmer zusammen. K-Effekt, das ist: Rote Front im Lande der Bolschewiki – Schnitt: bis auf die Knochen – Schnitt: bis in das Kahle – Schnitt: bis in die Sonne.“ Sjoma schnappt verzweifelt nach Luft.

„Kuleschow zeichnete die Bedeutung ins Bild und das Bild bewegte in Angst, war immer Bewegung, war ein Licht, war der biologische Teil“, erwidert André ganz leise.

„Und dann hing man diese Ideen an ihren biologischen Eiern auf“, macht der Armenier sich lustig, „man bremste den Regisseur Kuleschow aus und schob ihn ins Amt, zu einem Professor ab. – Leeres Stroh war’s, nicht das, was man denkt, sondern man hatte die Lehre gezogen, sonst nichts. Majakowski hatte den Löffel schon abgegeben. Kuleschow dagegen versuchte noch den Großen Tröster zu spielen – er tröstete sich selbst: ‚Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt!‘ Man war zufrieden damit. Von ‚Effekten‘ quatschte nun keiner mehr, es stank nach gefesselter Kulturpolitik, und man hielt mitten im Akt das Herz stille.“

„Spannung wollte er nichtsdestotrotz zeugen“, wehrt der Leningrader sich leise, „Energie und Furore. Er wollte den Amerikanern eins auswischen: ‚Wir können es besser.‘“ –

„Jedoch wünschte man keine westliche Kunst, sondern wünschte nur sie selber zu gaffen“, spielt Sjoma auf die geschlossenen Vorführungen der Parteibonzen an. „Ich! Ich allein, bin allein. Licht aus! Ruhe! Bitte nicht stören! – Im Kreml flimmerten diese verbotenen Filme. ‚Bei uns aber keine und niemand!‘ – Und der Mann im Kreml – ganz alleine im Staat – sagte dann nachdenklich rauchend: ‚Diese dürre hässlich Rote – wie heißt sie doch gleich? Chochlowa? Richtig, die Frau von dem da … – Sie wissen schon – Kuleschow, dass ich diesen stinkigen Stockfisch nicht mehr hier auf der Leinwand erblicke!‘ – Die Hässlichen hatten verspielt. Die Schönheit triumphierte – Russland war schön. Eisensteins Bäuerin in der Generallinie war das aus der Mode gekommene Alte. ‚Solche brauchen wir nicht! Es ist nicht typisch! Was soll man in Amerika denken!‘ – Greta Garbo, Katherine Hephburn, Julie Harris, Joan Crawford, Rita Hayworth – ‚der rote Fisch!‘. Zu untypisch war das für die hässlichen Jahre. – Die große Angst machte sich breit, das Donnerwetter begann – Gott strafe! Gerechte Strafe muss sein! Generälen fiel das Herz in die Kugel. Hatte Kuleschow nicht den Armeegeneral Tuchatschewski einst in der spitz-endigen Budjonny-Mütze gezeigt? Drehte er nicht ‚Die Pfeife von Stalin‘ – ohne jemals drehen zu können.“

„Die Idee war sehr gut“, verteidigt André den Professor. „Natürlich. Kuleschow hatte endlich gefressen, und die Pfeife kippte ihm die Asche aufs Haupt: ‚Ich tue dir nichts, wenn du weiter nichts tust.‘ – Der Professor ist ein guter Professor. Eigentlich ist er schon lange gestorben. Ein Museum. Modell.“