- -

- 100%

- +

Es stellt sich also heraus, daß sich der Lebensraum der Gegensätze im Menschen selbst befindet: Ein animalischer, vorkultureller, gewissermaßen überzeitlicher Teil – jenes chaotische Es, das, vom Lustprinzip angetrieben, die permanente Befriedigung erstrebt – lebt und strömt in ihm; er wird jedoch unentwegt von einem leidvoll gequälten Ich aufgehalten, das widerum durch die objektive Realität der Außenwelt einerseits und durch einen grausam gestrengen Richter in der Gestalt des ihn mit scharfen Ge- und Verboten überschüttenden Über-Ichs andererseits in die Schranken gewiesen wird. Dem Ich wird also die vermittelnde Funktion zugeschrieben, »die Harmonie unter den Kräften und Einflüssen herzustellen, die in ihm und auf es wirken«.44 Die gewaltige Anstrengung und die große Schwierigkeit, die sich mit der Erfüllung dieser Funktion verbinden, machen es klar, was Freud meint, wenn er vom »Unbehagen« des Menschen an der Kultur spricht, und was Marcuse dazu bewegt, die Ersetzung des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip als »das große traumatische Ereignis« der sowohl phylogenetischen als auch ontogenetischen menschlichen Entwicklung anzusehen.45 Denn: Freud analogisiert die psychische Ambivalenz, welche die Grundlage für das Verbrechen am Urvater gebildet hatte, mit der, die das Kind in der Phase des ödipalen Konflikts beherrscht; und ähnlich wie die prähistorischen Söhne im Laufe der Zeit durch Verdrängung der Gewalttat einerseits und durch Idealisierung des Vaters bis hin zur seiner Erhöhung zum Gott andererseits reagierten, so verdrängt auch das Kind, nachdem es mit seiner eigenen realen Ohnmacht konfrontiert worden ist, das ödipale Ereignis in den Abgrund seines Unterbewußtseins und »sühnt« die seinem Vater gegenüber empfundene Aggression mit der Bildung jenes Über-Ichs, das dann zunehmend anschwillt, bis es sich zum kompromißlosen psychischen Hemm-Mechanismus ausbildet; die ursprünglich gegen den Vater gerichtete Aggression kehrt in einem Introjektionsprozeß zum Ich zurück, indem sich das sie nunmehr beherrschende Gewissen gegen das Ich richtet. In dieser Weise wird dem Vater ein machtvolles Monument im Über-Ich errichtet, genauso wie am Ende des Prozesses, der zur Schaffung der Religion geführt hatte, der Urvater zum Gott erhöht wurde.

Es sei betont, daß Freud die Existenz des Schuldbewußtseins keineswegs mit der realen Vollführung des Verbrechens gegen den Vater in Verbindung bringt:

»Es ist wirklich nicht entscheidend, ob man den Vater getötet oder sich der Tat enthalten hat, man muß sich in beiden Fällen schuldig finden, denn das Schuldgefühl ist der Ausdruck des Ambivalenzkonflikts, des ewigen Kampfes zwischen dem Eros und dem Destruktions- oder Todestrieb. Dieser Konflikt wird angefacht, sobald den Menschen die Aufgabe des Zusammenlebens gestellt wird; solange diese Gemeinschaft nur die Form der Familie kennt, muß er sich im Ödipuskomplex äußern, das Gewissen einsetzen, das erste Schuldgefühl schaffen. Wenn eine Erweiterung dieser Gemeinschaft versucht wird, wird derselbe Konflikt in Formen, die von der Vergangenheit abhängig sind, fortgesetzt, verstärkt und hat eine weitere Steigerung des Schuldgefühls zur Folge.«46

Der psychischen Realität wird somit eine Macht zugesprochen, die in ihrem den Menschen antreibenden Einfluß nicht geringer zu schätzen ist als die der objektiven Realität; dennoch ist diese psychische Prädisposition nicht im Nichts entstanden: »Im Anfang war die Tat«, postuliert Freud in dem seine Schrift »Totem und Tabu« abschließenden Satz.47

Dies ist ein für unser Anliegen überaus bedeutsamer Punkt. Er impliziert, »daß im Seelenleben nichts, was einmal gebildet wurde, untergehen kann, daß alles irgendwie erhalten bleibt und unter geeigneten Umständen, z.B. durch eine so weit reichende Regression, wieder zum Vorschein gebracht werden kann.«48 Es ist wohl kein Zufall, daß Freud zur Illustration dieser Erklärung die Analogie der Arbeit des Historikers heranzieht; denn es läßt sich behaupten, daß sich nicht nur in der individuellen Biographie, sondern auch in der kollektiven Geschichte das mental und kulturell Gewordene »erhält«. Das eindrucksvolle Beispiel einer solchen Konservierung haben wir mit der Beschreibung der in der phylogenetischen Theorie aufgeführten Entwicklung der religiösen Institution gegeben, in welcher sich die immer wiederkehrende Reproduktion eines mentalen Patterns, dessen Ursprung in jener verbrecherischen Tat aus weit zurückliegender, längst verdrängter Vergangenheit zu sehen ist, wie ein roter Faden durchzieht. Die Tatsache, daß unser kollektives Gedächtnis nur bestimmte Teile der Vergangenheit erinnert, besagt nicht, daß die unbewußten Teile sich nicht auf unser mentales Verhalten in der Gegenwart indirekt auswirken; ihre Verdrängung in die Sphäre des Unbewußten (wenn man will: des unbewußten Gedächtnisses) beeinträchtigt nicht ihren symptomatisch auszumachenden Einfluß auf die Auseinandersetzung des Menschen mit den zivilisatorischen Einrichtungen und Prozessen, an denen er teilhat. Nietzsche hat den diesem Verdrängungspattern innewohnenden Mechanismus treffend formuliert: »›Das habe ich getan‹, sagt mein Gedächtnis. ›Das kann ich nicht getan haben‹ – sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich – gibt das Gedächtnis nach.«49 Langfristig hilft indes das Nachgeben des Gedächtnisses nicht sehr viel. Das Verdrängte pocht auf sein Recht zur Wiederkehr, und es vollzieht sie durch die Hintertür, heimlich und mit socher Raffinesse, daß seine ursprüngliche Gestalt kaum noch erkennbar ist, und schon gar nicht der infantile Anteil – der frühe Ambivalenzkonflikt – in ihr.

Hierin manifestiert sich die pessimistische und bedrohliche Aussage der Freudschen Lehre. Dies ist der den Menschen in seiner Konfrontation mit der fortschreitenden Zivilisation umschließende, deterministische Teufelskreis; in ihm wird die paradoxe Bedeutung dessen, was man »die infantile Kultur« genannt hat50, deutlich sichtbar. Dies ist aber auch, vielleicht mehr als alles andere, die Grundlage für eine in dieser Lehre enthaltene emanzipatorische Verheißung. Die tiefe Einsicht Freuds in die Kultursituation des Menschen gestattet es ihm nicht, sich dem illusionären Begriff eines freien Willens hinzugeben. Er weiß, daß man um die Befreiung des Willens kämpfen muß, und daß dieser Kampf mit Qualen und Leid verbunden ist: Die biologische Dimension der Entwicklung, die objektive Abhängigkeit von den Eltern und die reale Ohnmacht unterliegen nicht der Beherrschung durch das Kind. Der ödipale Konflikt kann ihm nicht erspart werden. Es ist zur Ambivalenz und zum Schuldbewußtsein sozusagen verurteilt. Der Triebverzicht bedeutet die Überführung der nicht befriedigten aggressiven Regungen ins Über-Ich, das sie seinerseits gegen das Ich richtet. »Die Aggression des Gewissens konserviert die Aggression der Autorität«.51 Von hieraus begreift sich also das emanzipierende Ziel der Psychoanalyse: Ihre Absicht ist, »das Ich zu stärken, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation auszubauen, so daß es sich neue Stücke des Es aneignen kann. Wo Es war, soll Ich werden.«52

Die Erweiterung des Bewußtseins wird so zum befreienden Akt, der sich vor allem in der Auflehnung gegen die Autorität niederschlägt. Der »Vatermord«, in seiner Bedeutung als Loslösung und Abschiednahme von der Anhänglichkeit an die Autorität und der Abhängigkeit von ihrer kontrollierenden Bevormundung, erweist sich also als unumgängliche »Station« auf dem Emanzipationsweg des Ichs, auf dem Weg der Werdung eines mündigen Subjekts, das die Verantwortung für das eigene Schicksal bewußt übernimmt. Demselben verdrängten Urereignis mit den antiemanzipatorischen, hemmenden Auswirkungen wird nun im Prozeß der das Unbewußte durchdringenden Selbstreflexion53 eine emanzipierend-befreiende Bedeutung beigemessen. Der Kampf um die Emanzipation ist allerdings ein qualvoller Ablauf. Eine Bereitschaft des Menschen, ihn durchzustehen, ist ganz und gar nicht selbstverständlich, denn er ist unweigerlich mit dem schweren Preis des Verzichts auf bekannte Pattern, mit der Loslösung von der beschützten Geborgenheit einer infantilen Verantwortungslosigkeit und mit der Beschreitung eines unbekannten neuen Weges verbunden. So besehen gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der individuellen Neurose und dem, was Marx als »Opium für die Massen« und Freud als »das süße – oder bittersüße – Gift« verurteilen54, wenn sie vom kollektiven Phänomen der Religion sprechen:

»Religion ist ein Versuch, die Sinnenwelt, in der wir gestellt sind, mittels der Wunschwelt zu bewältigen, die wir infolge biologischer und psychologischer Notwendigkeiten in uns entwickelt haben. Aber sie kann es nicht leisten. Ihre Lehren tragen das Gepräge der Zeiten, in denen sie entstanden sind, der unwissenden Kinderzeiten der Menschheit. Ihre Tröstungen verdienen kein Vertrauen. Die Erfahrung lehrt uns: Die Welt ist keine Kinderstube. […] Versucht man, die Religion in den Entwicklungsgang der Menschheit einzureihen, so erscheint sie nicht als ein Dauererwerb, sondern als ein Gegenstück der Neurose, die der einzelne Kulturmensch auf seinem Wege von der Kindheit zur Reife durchzumachen hat.«55

Emanzipation bedeutet also die leidvolle Wegbeschreitung des Reifungsprozesses, samt der ihm immanenten notwendigen Auflehnung gegen die beschränkende Autorität und des schweren Verzichts auf Illusionen, die das Bewußtsein und somit die Öffnung zur Realität versperren. In dieser Hinsicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem den Weg zur »vaterlosen Gesellschaft« bahnenden Freudianer Alexander Mitscherlich und dem Jung-Schüler Erich Neumann, der den Helden als den »Feind des alten Herrschaftssystems, der alten Kulturwerte und des herrschenden Gewissens« sieht, der somit »notwendig in Gegensatz zu den Vätern und ihrem Repräsentanten, dem persönlichen Vater, der im Umkreis des Sohnes das herrschende Kultursystem verkörpert«, trete.56 Neumann unterscheidet zwar zwischen dem Archetypen des transpersonalen Vaters und der Gestalt des persönlichen Vaters und behauptet, es sei die »Stimme« des ersten, die den Sohn zur Auflehnung treibe und ihm die Mission der Weltveränderung auferlege, aber auch er gelangt zur Schlußfolgerung, daß obgleich in historisch soziologisch verschiedenen Situationen »der transpersonale Faktor auf verschiedene Objekte projiziert« werde, so erfolge doch in jedem Fall eine Auseinandersetzung mit diesem transpersonalen Faktor, »denn ohne ›Vater‹mord ist keine Bewußtseins- und Persönlichkeitsentwicklung möglich.«57

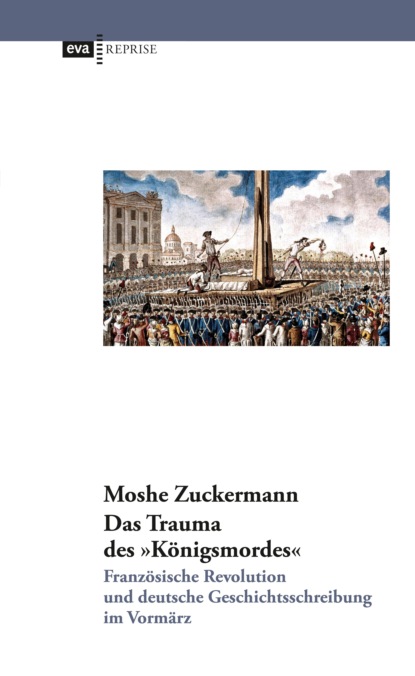

Lenkt man die Aufmerksamkeit auf die Hinrichtung des Königs als traumatisches Schlüsselereignis, stellt sich also heraus, daß es eine Übereinstimmung gibt zwischen zentralen Erkenntnissen der Freudschen Lehre und jenen Begriffen, die wir als Hauptkodes der der historiographischen Rezeption der Französischen Revolution unterlegten Matrix beschrieben haben.

Allein schon der Umstand, daß es sich bei dem hingerichteten Monarchen um einen König »von Gottes Gnaden« gehandelt hat, weist darauf hin, wie unerhört dreist die in dieser Tat verkörperte Übertretung des Tabus erscheinen mußte. Die Institution des europäischen Königtums durchlief viele Wandlungen bis es zu einer Form gelangt war, dergemäß die Autorität des Königs aus der ihm von Gott übertragenen Macht resultierte. Die theologische Basis für diese Entwicklung läßt sich zwar schon in den Paulinischen Postulaten, daß es keine Macht außer der Macht Gottes gebe, und daß alles, was der Mensch sei, er infolge der Gnade Gottes sei, finden; Zeugnisse von dem Ausdruck »von Gottes Gnaden« gibt es zwar schon im sechsten Jahrhundert für die lombardischen und im siebten für die angelsächsischen Könige; aber erst im achten Jahrhundert – so Walter Ullmann – wurde dieser Ausdruck zum Titel standardisiert:

»Der König, der bislang durch das Volk oder durch die ihn repräsentierende Körperschaft gewählt worden war, machte es mit dieser Betitelung eindeutig klar, daß sein Königtum auf dem Wohlwollen, der Gunst und der ›Gnade‹ Gottes beruhe. Der wesentliche Punkt ist, daß somit die engen Beziehungen, die er mit dem Volk unterhalten hatte, abgebrochen wurden; das Volk verlieh ihm ja keine Macht mehr, konnte sie ihm demgemäß auch nicht mit legalen Mitteln absprechen, und es war ihm lediglich [zu Gehorsam] verpflichtet.«58

Ab dem 8. Jahrhundert begann sich also der König allmählich vom Volk zu lösen. Darin lag durchaus eine Umkehrung der ursprünglichen Grundsätze, und es verging doch noch eine recht lange Zeit, ehe sich die papistisch-monarchistische Auffassung durchsetzte, die jegliches Recht der Untertanen, sich der Autorität des Königs zu widersetzen, endgültig untergrub. Die von Ullmann in diesem Zusammenhang erörterten rivalisierenden Theorien der monarchischen Machtvollkommenheit – nach deren ersten das Volk dem König die Macht verleiht (ascending theory), nach der zweiten indes der König seine Autorität der von Gott übertragenen Macht entnimmt (descending theory) – spiegeln jenes ambivalente Verhältnis gegenüber der Institution der Herrschaft wider, welches Freud in den Grundsätzen verkörpert sieht, daß man den König beschützen, sich gleichwohl vor ihm aber auch schützen solle. Das Volk, das seinen König krönt, beschützt ihn, um sich seiner Schirmherrschaft zu versichern; demgegenüber muß man sich vor einem König von Gottes Gnaden hüten, denn er besitzt eine übermenschliche Kraft, und die Berührung mit dem Göttlichen ist verboten: Die Loslösung des Königs vom Volke gerade zu dem Zeitpunkt, als er sich die himmlische Autorität zulegt, wird so verständlich. Die latente Funktion dieser Trennung liegt jedoch im prophylaktischen Schutz vor der potentiellen Aggression der Untertanen, denn gerade die Steigerung der herrschaftlichen Autorität bringt die mögliche Pervertierung des »christlichen Fürsten« zum repressiven Tyrannen mit sich. Nicht von ungefähr tauchten im Laufe der Zeit mannigfaltige Theorien über das Recht zur Auflehnung und zum Tyrannenmord auf.59

Andererseits wird der König aber auch als wohlwollender Beschützer aufgefaßt. Kraft seiner göttlichen Attribute bekämpft er das Böse, seine Aufgabe ist es, für Frieden und Wohlstand seiner Untertanen zu sorgen. In bestimmten Epochen wird seiner physischen Berührung heilende Wirkung zugeschrieben, und seine Erscheinung erweckt eine fast sakrale Ehrfurcht.60 Der Wille des Königs ist unumstößlich, der Gehorsam der Untertanen geheiligte Pflicht. Die Legitimatonsbasis solcher patriarchalischer Beziehungen steht in engem Zusammenhang mit der göttlichen Legitimation des Herrschers und mit einer Auffassung, wonach das Volk ein einem Kind vergleichbares Kollektivsubjekt darstelle:

»Das Volk selbst, weit davon entfernt, mit autonomer oder angeborener Macht ausgestattet zu sein, wurde sowohl praktisch als auch theoretisch von Gott der Herrschaft des Königs anvertraut bzw. übergeben. Angesichts seiner Unfähigkeit, seine eigenen Angelegenheiten zu meistern, sollte nicht nur die Doktrin das Volk des Königreiches in den juristischen Stand eines minderjährigen Unmündigen versetzen, sondern die köngliche Praxis und Doktrin […] behandelte das Volk bezeichnenderweise als unter dem Munt des Königs befindlich. Der Munt […] drückte also die Idee des Schutzes in der eindrucksvollsten Weise aus. Es war dieselbe Art von Schutz, die der Vater seinem Sohn zuteil werden läßt, in keiner Weise verschieden von dem Schutz, den der Vormund dem Mündel gibt oder im angelsächsischen England der Gatte seiner Frau zu geben pflegte. Der Beschützer wußte angeblich am besten, wann die Interessen seines Mündels Aktion erforderten. […] Dadurch, daß der Beschützer im Besitz des Munt war, unterstand das Mündel, mittelalterlichen Auffassungen gemäß, dessen Gerichtsbarkeit.«

Ein Überbleibsel dieses hierarchischen Verhältnisses findet sich im deutschen Begriff »Vormund«, und Reste seines symbolischen Ausdrucks (wie etwa des erhöhten Throns) lassen sich an Begriffen wie »Royal Highness« oder »Obrigkeit« ablesen.61

Wir können also behaupten, daß sich in der Entwicklungsgeschichte der monarchischen Institution die Ambivalenz in den Beziehungen zwischen dem König-Vater und den Untertanen-Kindern sowohl in der Sphäre theoretischer Legitimation als auch in der kollektiv-psychischer Introjektion widerspiegelt. Der Rahmen dieser Untersuchung ermöglicht es nicht, den langsamen, evolutionären historischen Prozeß zu verfolgen, der zuletzt dazu führte, daß die Theorie über das Recht der Untertanen zum Tyrannenmord als »häretisch, schimpflich und aufrührerisch«, folglich also »religiös und moralisch irrig« sigmatisiert wurde.62 Es sei indes angemerkt: Am Ende mündete dieser Prozeß im Absolutismus, der in der Gestalt Ludwigs XIV. seinen prägnantesten Ausdruck erhielt. Die Macht des Königs war nunmehr »unbegrenzt«, unter anderem deshalb, weil sich die theokratische Legitimationsbasis zunehmend verfestigte.

Es versteht sich von selbst, daß diese absolutisitische Aureole im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr verblaßte. Für unser Anliegen ist indes nicht so sehr die objektive Macht des Königs relevant, als vielmehr die Tatsache, daß die Franzosen des Jahres 1789 wohl eine Revolution begannen, in mentaler Hinsicht jedoch recht stark von der historisch bedingten Verinnerlichung der Monarchie als integralen Bestandteil ihrer nationalen und gesellschaftlichen Identität geprägt waren; den Sturz der Monarchie beabsichtigten die Revolutionäre am Anfang gar nicht. Und dennoch ist in der Antwort Mirabeaus an den Zeremonienmeister die erste Auflehnungstat der Revolution gegen die Autorität verkörpert. Unserer Auffassung nach ist es kein Zufall, daß sich dieser symbolische Akt gerade im zeremoniellen Kontext abspielte; stellt sich doch gerade in den Formen des höfischen Zeremoniells jene Tabuvorschrift der Trennung zwischen dem König und seinen Untertanen dar.63 Der Ungehorsam dem Zeremonienmeister gegenüber ist demnach nichts anderes, als eine Übertretung des Tabus und somit ein Akt gegen die Autorität, die es mit diesem Tabu zu schützen gilt. Von diesem Gesichtspunkt aus lassen sich die Geschehnisse in Versailles am 5. und 6. Oktober 1789 ähnlich interpretieren. Einerseits hebt Lefebvre hervor, die Bevölkerung hätte in den Tagen nach diesen Ereignisse dem König Zeichen ihrer »Zuneigung« und Loyalität gegeben, und Michelet behauptet gar: »Alle meinten, daß man niemals Hungers sterben könnte, wenn man den König bei sich habe. Alle waren noch Royalisten und freuten sich sehr, daß sie diesen ›guten Papa‹ endlich in gute Hände geben konnten«64; andererseits waren jedoch eben diese Ereignisse mit Gewalttaten, bei denen einige von den Leibwächtern des Königs ums Leben kamen, und mit einer schroffen Übertretung der Etikette, in deren Verlauf Leute aus der Menge bis ans Schlafgemach der Königin hervordrangen, verbunden. Das Berührungstabu wurde somit konkret verletzt. Mehr noch, man hat das gesamte Ereignis als einen symbolischen Akt zu begreifen, der einen bedeutungsvollen Wendepunkt schon in den ersten Phasen der Revolution darstellt: Die dem König aufgezwungene Rückkehr zum Zentrum des Geschehens in Paris durchbricht sowohl physisch als auch zeremoniell die traditionelle Trennungsmauer zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen – ein Tatbestand, der sich deutlich im grotesken Zug von Versailles in die Hauptstadt manifestiert; von nun an wird der König zwar noch eine Zeitlang »über seinem Volk« stehen, aber er wird unter und mit ihm leben müssen; die so geschaffene physische und mentale Annäherung symbolisiert die ambivalente Bedeutung des gesamten Ereignisses: Das Volk wirbt zwar um die Zuneigung des Königs, es setzt ihn aber auch einer größeren aggressiven Bedrohung als in der Vergangenheit aus. Das Freudengeschrei der hungrigen Fischverkäuferinnen im Laufe ihrer Rückkehr nach Paris, ihre Freude darüber, daß sie »den Bäcker, die Bäckerin und den kleinen Bäckerburschen« heimbringen, enthält demnach zweierlei Botschaften: Wohl kann der König die Not des Volkes lindern, wehe ihm jedoch, man möchte fast sagen: gnade ihm Gott, wenn er es nicht tut.

Dies soll nicht besagen, daß sich die Revolutionäre und ihre Anhänger im Volk der vollen Bedeutung der Auflehnung gegen die Autorität bewußt waren. Die Parole der Brüderlichkeit (oder wenn man will: der Aufruf zur Konsolidierung der Brudergemeinschaft), die sich zunehmend mit der des Patriotismus (also des Bestrebens, die Stellung des pater zu erobern) verbindet, illustriert im nachhinein den Sinn der sich aus der Auflehnung ergebenden Entwicklungen; es läßt sich aber vermuten, daß die Panikwellen und die kollektive Angst, welche breite Teile der Bevölkerung in den Anfängen der Revolution erfaßten, ein authentischeres Symptom für deren mentale Verfassung in der Auseinandersetzung mit der neuen Situation abgeben. »Der Verlust des Führers in irgendeinem Sinne, das Irrewerden an ihm, bringt die Panik bei gleichbleibender Gefahr zum Ausbruch« sagt Freud und begründet dies damit, daß »mit der Bindung an den Führer […] – in der Regel – auch die gegenseitigen Bindungen der Massenindividuen« schwänden.65 Vovelle sieht in der »Großen Furcht« (Grande Peur), die in der zweiten Julihälfte des Jahres 1789 die Bauern erfaßte und sich sehr bald über weite Teile Frankreichs verbreitete, ein »verzerrtes Echo der urbanen Revolutionen im ländlichen Raum«. Die Bewohner dieser Gegenden hätten zu den Waffen gegriffen, weil verschiedene Gerüchte über imagnäre Gefahren in Umlauf gekommen seien. Obgleich sich die Furcht bald gelöst hat, sei sie »zum Anstoß für die Agrarrevolte« geworden und »setzte sich in der Plünderung der Schlösser und der Verbrennung der seigneurialen Rechtstitel fort«. Vovelle behauptet, diese Bewegung habe zur Mobilisierung der Bauern geführt und symbolisiere »deren offiziellen Eintritt in den revolutionären Kampf«.66

Wir vertreten die Auffassung, daß die kurze Zeitspanne zwischen der Bestürmung der Bastille, welche mehr als vieles andere die Auflehnung gegen die Autorität symbolisiert, und dem Ausbruch der »Großen Furcht«, die vermeintlich keiner rationalen Erklärung unterliegt, die Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen beiden Ereignissen suggeriert. Am 17. Juni konstituiert sich die Nationalversammlung, am 20. Juni findet der berühmte Ballhausschwur statt, am 9. Juli erklärt sich die Nationalversammlung zur Konstituante, und am 14. Juli wird die Bastille erobert. Neben dem euphorischen Hochgefühl der Emanzipation mußte eine solche Ansammlung sich der Autorität widersetzender Akte auch die komplementäre Dunkelseite eben dieses Gefühls hervorbringen – das Erlebnis des Verlustes. »Der Verlust ist ein reales Ereignis, zugleich aber auch eine Wahrnehmung, die das Individuum veranlaßt, diesem Ereignis symbolische Bedeutung beizumessen«, behaupten F. Weinstein und G.M. Platt. »Selbst das Aufhören einer gewohnten Form der Unterdrückung kann dann als Verlust empfunden werden, wenn sie einem zuvor das Gefühl der Herrschaft über sie gestattete und falls man einigen sekundären Gewinn aus ihr ableiten konnte […]«.67 Das ist im Grunde der eigentliche Preis der Ambivalenz: Der Emanzipationsprozeß verläuft nie linear. Er ist seinem Wesen nach dialektisch, weil jeder revolutionäre Schritt vorwärts unweigerlich mit der Abschiednahme von bekannten Konventionen verbunden ist; und je größer die Notwendigkeit einer Loslösung durchdringt, desto stärker erweist sich die Empfindung des Verlustes. Die für die Emanzipation unumgängliche Auflehnung gegen die Autorität und das unmittelbare Gefühl des Verlustes, das in Angst oder gar Panik umschlagen kann, hängen engstens miteinander zusammen. Damit soll nicht der Versuch unternommen werden, gängige historiographische Interpretationen zu widerlegen; wir meinen, daß es sich hierbei um verschiedene Erklärungsebenen für ein und dasselbe Geschehen handle. Wenn es so etwas wie den revolutionären Heroismus gibt, so stellt er sich für uns nicht so sehr in der moralisierenden Aufteilung zwischen »guten Unterdrückten« und »bösen Unterdrückern«, sondern eher im Mut, den Leidensweg der Emanzipation einzuschlagen, dar.

In ähnlicher Weise läßt sich die Panik der »Septembermorde« auslegen; bei diesem Ereignis trat allerdings die Komplementärdimension der Angst, die gewalttätige Aggression, aufs extremste zutage. Die Gefahren und Bedrohungen sind diesmal deutlich faßbar: Fremde Heere sind in Frankreich eingedrungen, und, damit zusammenhängend, ist die Möglichkeit einer aristokratischen Konspiration ungleich wahrscheinlicher geworden; ausgerechnet in einer solchen kritischen Situation schwillt nun das Problem der Autoritätsvakanz zu bis dahin unbekannten Ausmaßen an: Der König ist gefangen, und die Entscheidungsbefugnis liegt in den Händen einer provisorischen Exekutivgewalt. Auch Dantons beeindruckender Auftritt zur Verhinderung der allergrößten Katastrophe zeichnet sich letztlich durch einen eher improvisierten Charakter aus. Die panische Angst, die auch im vorliegenden Fall im relativ plötzlichen Verschwinden der herkömmlich anerkannten Führungsautorität wurzelt, fordert ihren Tribut. Alles hängt von der Einigkeit der Brüderschar ab, und diese »definiert« sie mittels einer Eleminierung der »Abweichler«, einer Liquidierung der Aristokraten, der eidverweigernden Priester und der Kriminellen. Wir sind nicht der Meinung, daß der Auswahl der Opfer eine revolutionäre Dimension – politisch oder sozial – beizumessen sei. Der Haß auf die in den Gefängnissen Assignaten fälschenden Kriminellen und auf die gegen die Revolution konspirierenden Aristokraten oder Priester ist nicht die Ursache, sondern der Anlaß für den gewalttätigen Ausbruch, für die Entladung der schrecklichen im Angesicht der Bedrohung und infolge der panischen Angst entfachten Aggression. »Die panische Angst vor dem Verrat […] vernebelte das Gewissen«, schreiben Furet und Richet68, und wir fügen hinzu: Wo die reale Autorität im Gefängnis sitzt, verliert auch die ins Über-Ich verlagerte Autorität zunächst mal ihre Macht.