Schule und Bildung aus soziologischer Perspektive (E-Book)

- -

- 100%

- +

Die funktionalistische Hypothese ist somit sicherlich recht einleuchtend, wenn man sich die zunehmende Differenzierung, Komplexität, Technisierung und Verwissenschaftlichung vieler Lebensbereiche vor Augen führt. Die These, dass es einen wachsenden Qualifikationsbedarf gibt, ist daher kaum von der Hand zu weisen. Es gibt jedoch auch gewichtige Einwände, besonders gegen die implizite Annahme, dass das Bildungswesen auch tatsächlich auf den sich ändernden Bedarf an Kompetenzen reagiert. Denn das würde ja bedeuten, dass es sich nicht nur quantitativ ausweitet, sondern auch laufend danach fragt, welche neuen Kompetenzen zu vermitteln sind, und entsprechend Lehrpläne, Lehrmittel und Lehrerbildung rasch an die neuen Qualifikationsprofile anpasst.

Dass dies tatsächlich geschieht, darf zumindest angezweifelt werden. Zwar wird man der berufsfachlichen Bildung eine schnelle Anpassung an den sich ändernden Qualifikationsbedarf attestieren können. In allgemeinbildenden Schulen jedoch ist dies weit weniger der Fall. Denkt man etwa an die Gymnasien, so wird man für das 20. Jahrhundert kaum von einer raschen, laufenden Anpassung der Lehrpläne und Lehrmittel an die neuen Erfordernisse sprechen können. Es ist ja nicht so, dass die Verantwortlichen das Fach Latein über Bord geworfen hätten, um Raum für die Vermittlung von Qualifikation für die Staatsbürgerrolle oder im Bereich der Sozialversicherungen zu gewinnen. Und auch die Sekundarstufe I hat sich nicht so entwickelt, dass sie sich laufend an solche neuen Herausforderungen anpasste. Was in den Reformen dieser Stufe (zumindest in der Schweiz) vor allem thematisiert wurde, war zumeist etwas anderes: nämlich ihre innere Differenzierung in obere und untere Niveaus, in Schulen mit ‹Grundansprüchen›, die im Allgemeinen in eine Berufslehre münden, und Schulen mit ‹erweiterten Ansprüchen›, die zum akademischen Bildungsweg führen.

Mit dem Verweis auf die innere Differenzierung der sekundären Bildung gelangt ein zweiter Ansatz zur Erklärung der Bildungsexpansion ins Blickfeld. Man kann die ihm entsprechende Hypothese als Statuswettbewerb-Hypothese bezeichnen. Sie besagt, dass es die Konkurrenz zwischen den Individuen und Familien um die Erlangung privilegierter sozialer Positionen (beziehungsweise um die Vermeidung eines Verlusts solcher Positionen in der Generationenfolge) ist, welche die Bildungsexpansion antreibt.22 Zum Verständnis dieser Hypothese muss noch einmal auf die Ausführungen zu den Implikationen zurückgegriffen werden, die der Übergang zu einem dreistufigen Schulwesen nach den Vorstellungen von Gregor Girard hat. Wie dort gezeigt, ermöglicht es sozialen Aufstieg und Abstieg nach Massgabe schulischer Leistungen und erleichtert die Legitimation von Einfluss und Ansehen. Die meisten Menschen haben ein Interesse daran, einen sozialen Aufstieg zu erreichen oder doch einen Abstieg zu vermeiden. Wenn beides an das Erreichen bestimmter schulischer Zertifikate gebunden ist, haben sie auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder über den elementaren Schulabschluss hinausgelangen, das heisst an mittlerer und höherer Bildung teilhaben können.23 Dieses gemeinsame Interesse erzeugt Druck auf den Staat, die weiterführende Bildung zumindest moderat auszubauen. Die verantwortlichen Behörden können diesen Druck nicht einfach ignorieren, wenn sie sich weiterhin der Unterstützung derjenigen gewiss sein wollen, die sie gewählt haben.

Ein dritter Ansatz zur Erklärung der Bildungsexpansion, die Institutionalisierungshypothese, soll im nachfolgenden Abschnitt im Zusammenhang mit der Institutionalisierung der Bildung im globalen Massstab diskutiert werden, das heisst im Zusammenhang mit einer Bildungsinstitution, die weltweit einen Grad an Selbstverständlichkeit erlangt hat, der einen Widerstand der verantwortlichen Behörden gegen einen weiteren Ausbau wenn nicht verunmöglicht, so doch erheblich erschwert.

2.4 Das Bildungswesen als globale Institution

Bis zur Zäsur des Zweiten Weltkriegs konnte man die Entwicklung der Bildung als ein Geschehen verstehen, das sich im Rahmen einzelner Nationalstaaten ereignete und auch durch die in den einzelnen Staaten gegebenen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse zu erklären war. In der Nachkriegszeit jedoch erhielt sie zunehmend eine globale Dimension. Dies lässt sich gut veranschaulichen, wenn man den Blickwinkel erweitert und sich die Entwicklung im Weltmassstab näher ansieht.

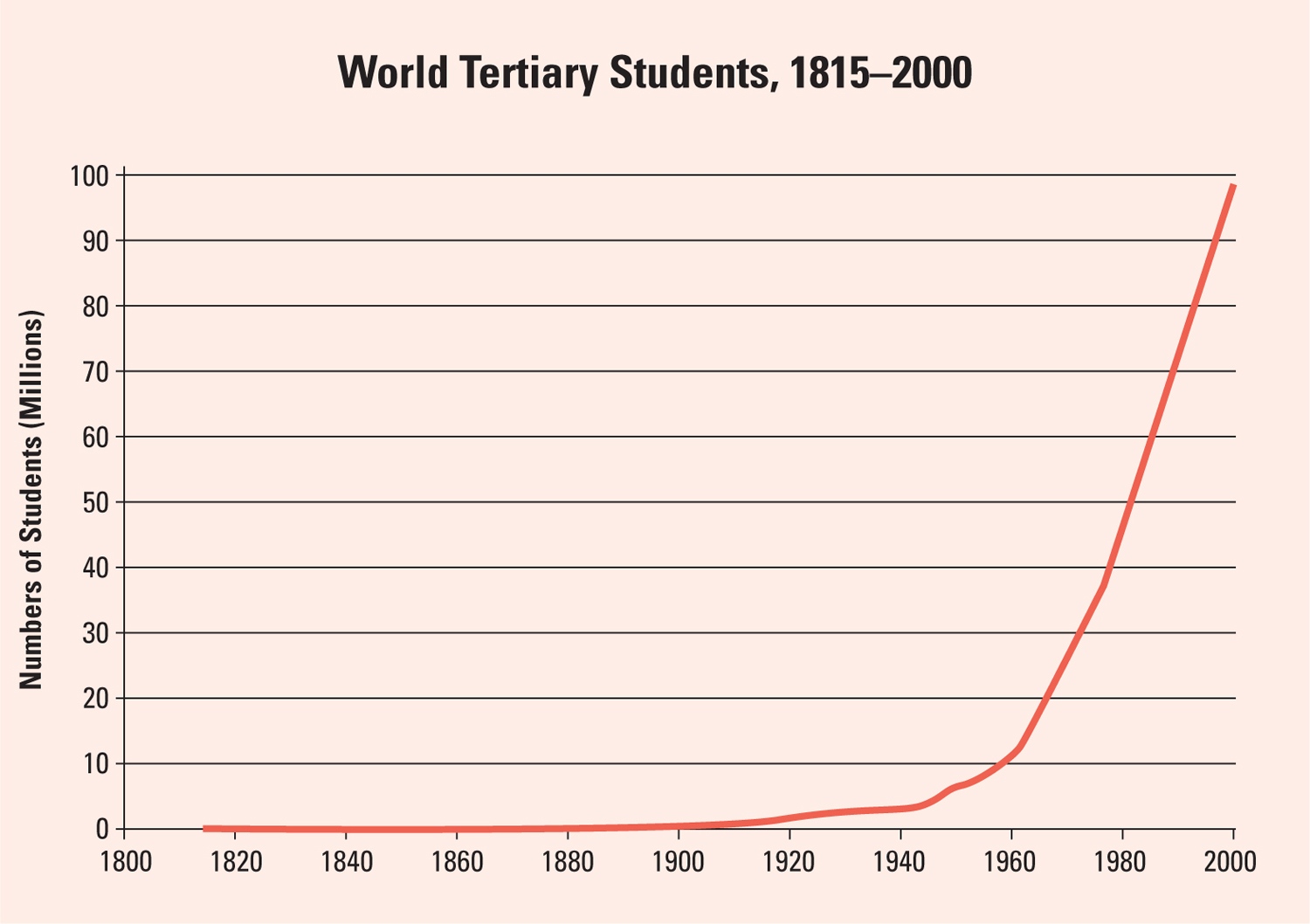

Da wäre zunächst einmal die Expansion der tertiären Bildung ins Auge zu fassen. Wie die Abbildung 2 auf Seite 34 zeigt, erfuhr diese weltweit ein exponentielles Wachstum. In wenig mehr als einem guten halben Jahrhundert nahm die Zahl der Studierenden auf dieser Stufe von etwa 4 auf rund 100 Millionen zu.

Abbildung 2: Entwicklung der Studierendenzahlen weltweit zwischen 1815 und 2000

Quelle: Schofer und Meyer 2005

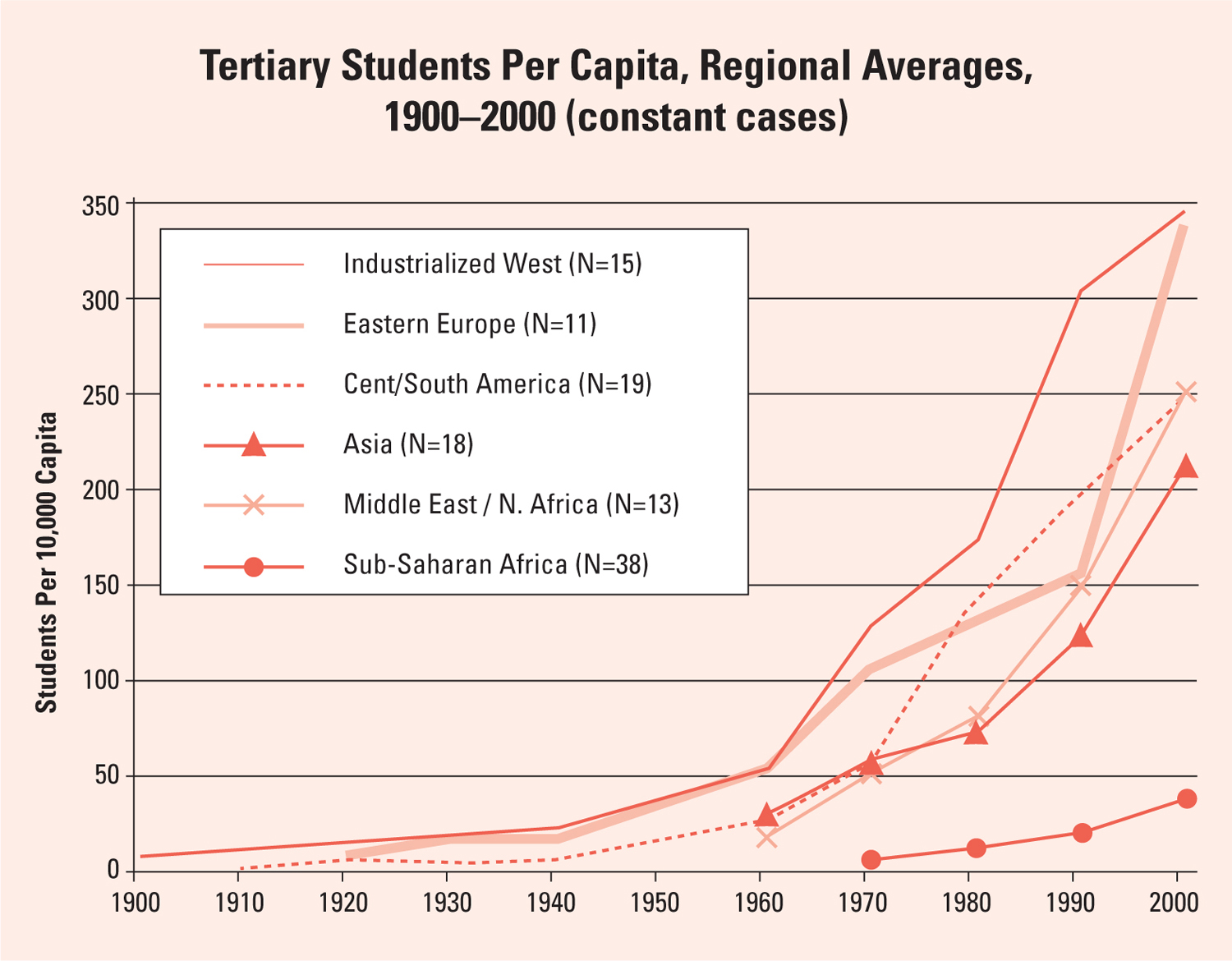

Dass dies nicht einfach eine Folge der Bevölkerungsexplosion gewesen ist, belegt Abbildung 3. Sie zeigt, dass sich der Anteil der in tertiären Bildungseinrichtungen Eingeschriebenen an der Gesamtheit der jeweiligen Bevölkerung im selben Zeitraum von weniger als 0.5 Prozent auf 2–3.5 Prozent erhöht hat. Und das nicht einfach nur im hoch entwickelten Westen sondern, mit Ausnahme von Schwarzafrika, in allen Weltregionen.

Abbildung 3: Anteil Studierender an Gesamtbevölkerung (1900–2000), aufgeschlüsselt nach Weltregionen

Quelle: Schofer und Meyer 2005

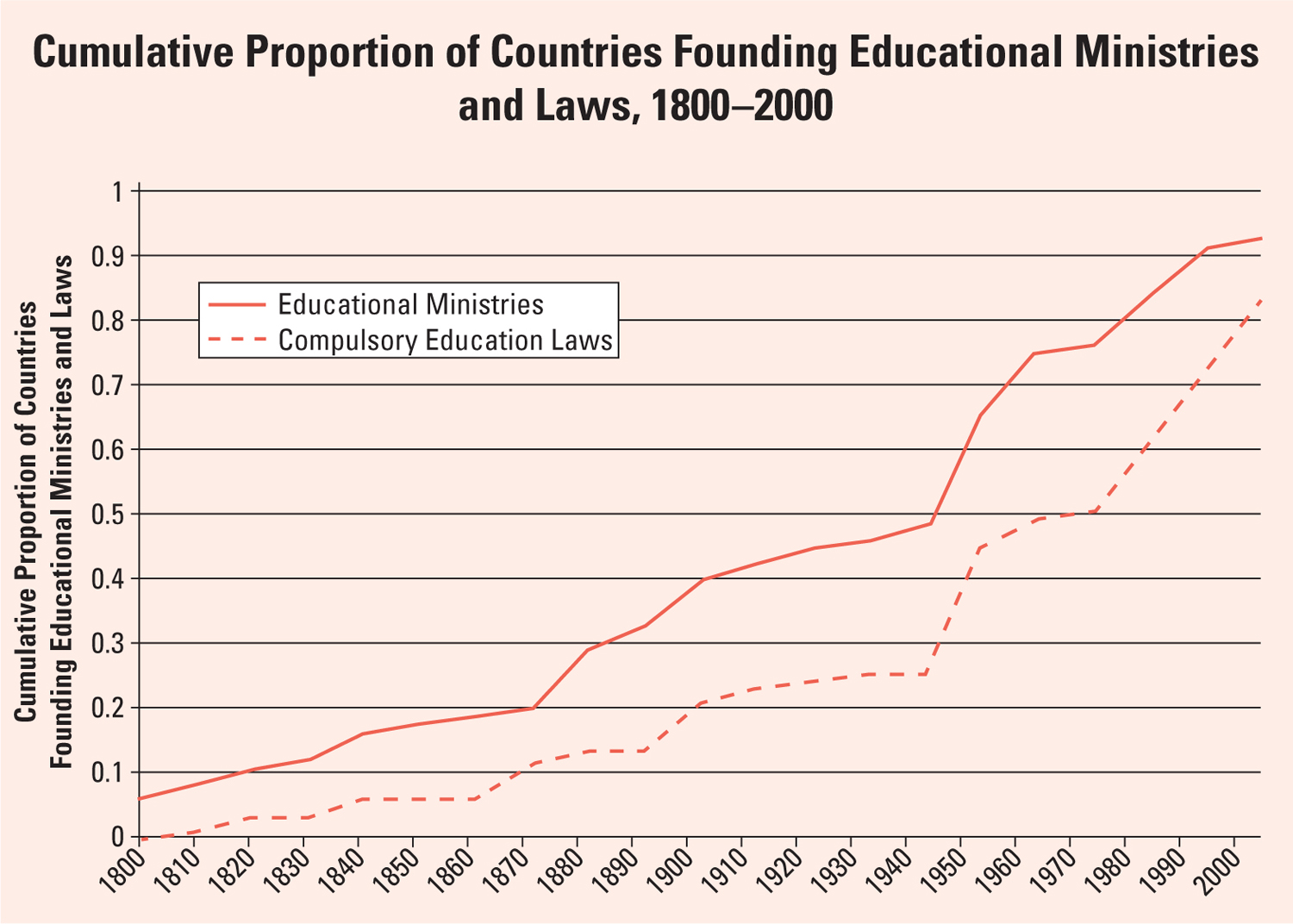

Auch was den Stellenwert der Bildung in den Strukturen des Nationalstaats anbelangt, zeigt sich ein vergleichbares Bild (vgl. Abbildung 4 auf Seite 36). Verfügte 1945 etwa die Hälfte der damals als Nationalstaaten anerkannten Länder über ein eigenes Bildungsministerium und etwa ein Viertel über ein Bildungsgesetz, so gibt es im Jahr 2000 in über 90 Prozent der Staaten ein eigens für Bildung zuständiges Ministerium und in mehr als 80 Prozent eine Bildungsgesetzgebung. Die Förderung der Bildung als eine wichtige Staatsaufgabe hat sich somit weltweit praktisch flächendeckend durchgesetzt. Solche Quantensprünge lassen sich schwerlich aus den Bedingungen in den einzelnen Ländern heraus erklären. Vieles deutet darauf hin, dass da etwas geschehen ist, das nur verstanden werden kann, wenn man den Blick auf die Weltgesellschaft als Ganzes richtet.

Abbildung 4: Anteil Länder mit Bildungsministerium beziehungsweise Bildungsgesetzgebung (1800–2000)

Quelle: Kim 2006

Die Staatengemeinschaft hat am Ende des Zweiten Weltkrieges damit begonnen, diesen Blickwinkel systematisch einzunehmen. Dies erstmals mit grosser Deutlichkeit am 10. Dezember 1948 im Rahmen der Resolution 217 A (III), besser bekannt als Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR). Artikel 26 dieses Dokuments hält fest:

«1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermassen und entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen.

2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. […]» (Vereinte Nationen 1948, S. 5 f.)

Man findet hier in hoher Verdichtung formuliert, was die europäische Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert in Bezug auf Bildung hinterlassen hat – im zweiten Absatz die grossen Hoffnungen, ja Erwartungen der Aufklärung bezüglich der positiven Auswirkungen von Bildungsprozessen; im ersten eine Umschreibung dessen, was sich in Europa während der vorangegangenen eineinhalb Jahrhunderte bezüglich des Zugangs zu Bildung schon mehr oder weniger eingebürgert hatte.

Selbstredend war der Artikel 26 der AEMR, wie andere Artikel auch, eine noch recht unverbindliche Absichtserklärung, an der sich die Staaten und namentlich die Vereinten Nationen orientieren konnten, deren Nichtbefolgung jedoch keine grösseren Folgen hatte. Es gab und gibt bis heute keine Weltregierung, welche diese Leitlinie mit Staatsgewalt durchsetzen könnte. Immerhin aber, und darin bestand das Neue, formulierte die AEMR so etwas wie eine Erwartung, welche die Weltgemeinschaft und nicht mehr bloss einzelne Länder oder Ländergruppen an die Staaten richteten, also gleichsam ein Signal, das von höherer Warte ausgesendet wurde. Das Signal beinhaltete in seiner Gesamtheit eine Vorstellung davon, was eine Nation zu tun hat, um von der Weltgemeinschaft als ‹anständiger›, legitimer Nationalstaat anerkannt zu werden. Darüber hinaus bot Artikel 26 der AEMR der Weltorganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) Rahmenbedingungen, auf der sie ihre Tätigkeit entfalten konnte. Sie tat dies zunächst dadurch, dass sie die Bildungsentwicklung in den Mitgliedstaaten unterstützte sowie zwischenstaatliche Kontakte und Austausch förderte.

Es dauerte noch ein halbes Jahrhundert, bis die Umsetzung des noch unverbindlichen Artikels 26 auf globaler Ebene ernsthaft in Angriff genommen wurde. 1990 verständigten sich die Regierungen eines Grossteils der UNESCO-Mitgliedländer anlässlich der World Conference on «Education for All» in Jomtien (Thailand) im Grundsatz darauf, ein Projekt «Bildung für Alle» in Angriff zu nehmen. Im Jahr 2000, also zehn Jahre später, machte man sich an die konkrete Umsetzung. Vertreter der nationalen Ministerien auf der einen Seite und Repräsentanten der grossen Kreditinstitute (Weltbank, Internationaler Währungsfonds) sowie mehrere Organisationen der UNO und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen auf der anderen trafen sich in Dakar (Senegal) zum World Forum on Education for All und arbeiteten eine Declaration on Education for All (EFA) aus. Dabei verständigte man sich auf eine Reihe recht präzis gefasster Ziele:

«Wir verpflichten uns hiermit gemeinsam, die folgenden Ziele zu erreichen:

•Vorschulbetreuung und -erziehung auszubauen und zu verbessern, besonders für die schwächsten und am meisten benachteiligten Kinder;

•dafür zu sorgen, dass bis 2015 alle Kinder – besonders Mädchen, Kinder in schwierigen Lebensumständen und ethnische Minoritäten – Zugang zu kostenloser, obligatorischer Primarschulbildung von guter Qualität haben und diese abschliessen können;

•sicherzustellen, dass den Lernbedürfnissen aller jungen und erwachsenen Personen durch den Zugang zu geeigneten Lernmöglichkeiten und ‹life skill›Programmen Rechnung getragen wird;

•bis 2015 die Alphabetisierungsrate der erwachsenen Bevölkerung, besonders der Frauen, um 50 Prozent zu verbessern und allen Erwachsenen Zugang zu Grund- und Weiterbildung zu bieten;

•Ungleichheiten zwischen Mädchen und Jungen bezüglich Primar- und Sekundarschulbildung bis 2005 auszumerzen und bis 2015 völlige Gleichstellung zu erreichen; dies mit speziellem Augenmerk auf den vollen und gleichberechtigten Zugang von Mädchen zu einer Grundbildung von guter Qualität;

•Bildungsqualität in allen Aspekten zu verbessern und dabei einen hohen Standard (excellence) zu erreichen, sodass anerkannte und messbare Resultate, besonders bezüglich literacy, numeracy und life skills, von allen erreicht werden.» (UNESCO, 2000; Übers. M.R)

Die Erklärung enthält also nicht nur Aussagen darüber, welche inhaltlichen Ziele erreicht werden sollen; sie macht auch recht präzise Angaben darüber, in welchem Zeitraum dies ganz oder bis zu einem bestimmten Grad der Fall sein soll.

Es sind sehr ambitiöse Ziele, die da anvisiert werden, und ihre fristgerechte Umsetzung erscheint zumindest als fraglich. Dennoch ist das Abkommen auch in Bezug auf die Umsetzung solcher Projekte wegweisend:

Bemerkenswert ist zunächst, dass es sich nicht einfach um eine Vereinbarung zwischen nationalen Regierungen und Ministerien handelt, sondern auch die möglichen Geldgeber eingebunden werden. Man verpflichtet sich auf beiden Seiten: die Regierungen zur Durchführung einer Bildungspolitik, die in Richtung der gesteckten Ziele weist, die Kreditinstitute zur finanziellen Unterstützung einer solchen Politik.

Interessant ist weiterhin der Versuch, die Nachhaltigkeit des Abkommens mithilfe moderner Managementinstrumente zu unterstützen. Mit der Benennung von Fristen («bis 2015») werden gleichsam Benchmarks gesetzt. Und der Grad der Zielerreichung wird nicht erst am Ende der vereinbarten Periode evaluiert, sondern im Sinne eines permanenten Monitorings zu erfassen versucht. Eine eigene Abteilung bei der UNESCO in Paris trägt quantitative und qualitative Informationen aus den einzelnen Ländern zusammen und verarbeitet sie zu umfangreichen Berichten, die sich nicht nur an eine kleine Zahl von Spezialisten richten, sondern relativ breit gestreut werden. Ein erster dieser Berichte wurde bereits 2002, also gerade einmal zwei Jahre nach dem Abschluss des Abkommens, unter dem Titel Education for All. Is the World on Track? (Unesco 2002) veröffentlicht. Die breite Streuung dieser Berichte hat auch zur Folge, dass eine breitere Öffentlichkeit davon Kenntnis erhält, welche Länder sich in Richtung der im Abkommen definierten Ziele bewegen und welche nicht; oder direkter formuliert, welche Regierungen tatsächlich eine damit zu vereinbarende Politik verfolgen oder die Verpflichtung, die sie eingegangen sind, vernachlässigen. Die Vertragspartner des EFA-Abkommens stehen somit unter Beobachtung und sehen sich einem Erwartungsdruck ausgesetzt, ihren Verpflichtungen auch tatsächlich nachzukommen. Dass dies in Wirklichkeit nicht überall geschehen ist und die gesteckten Ziele nur zum Teil erreicht sein werden, geht aus einer Skizze für den Monitoring-Bericht für 2015 hervor, der zahlreiche Fortschritte, aber auch erhebliche Defizite in Bezug auf alle sechs Ziele ausweisen wird (UNESCO 2014). In Reaktion darauf hat UNESCO denn auch der 37. Generalversammlung eine Agenda für die Zeit ab 2015 präsentiert (UNESCO 2015).

Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass die eben geschilderten Vorgänge zwar zu einer globalen Institutionalisierung schulischer Bildung als solcher führen, dass aber die konkrete Ausgestaltung des Schulwesens der Länder völlig unterschiedlich aussieht, auch weil die Schule je nach wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Situation der Länder ganz anderen Zwecken und Bedürfnissen dienen muss. In der Tat lassen sich zwischen den Ländern zahlreiche Unterschiede beobachten. Diese beruhen jedoch oft weniger auf der gegenwärtigen Situation, sondern wurzeln eher in einer je besonderen Entwicklungsgeschichte, die den weiteren Entwicklungsverlauf geprägt und kanalisiert hat. Zu beobachten ist aber auch eine erstaunliche Ähnlichkeit der Art und Weise, wie das Bildungswesen organisiert ist, also etwa in der Art der Unterteilung in Schulstufen und der Anzahl Jahre, die für das Absolvieren einer dieser Stufen vorgesehen sind.

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist gerade auch ein Vergleich der Bildungsziele und -inhalte. Denn gerade in ihnen, so sollte man erwarten, müssten sich die je spezifischen nationalen Bedürfnisse in besonders ausgeprägtem Masse äussern. Entgegen dieser Erwartung weisen jedoch die formalen Curricula, also die Aufteilung dieser Inhalte in Schulfächer, eine erstaunliche und über das 20. Jahrhundert hinweg zunehmende Ähnlichkeit auf, wie eine 1992 erschienene Studie (Meyer et al. 1992) und eine Reihe von Nachfolgeuntersuchungen haben zeigen können.24

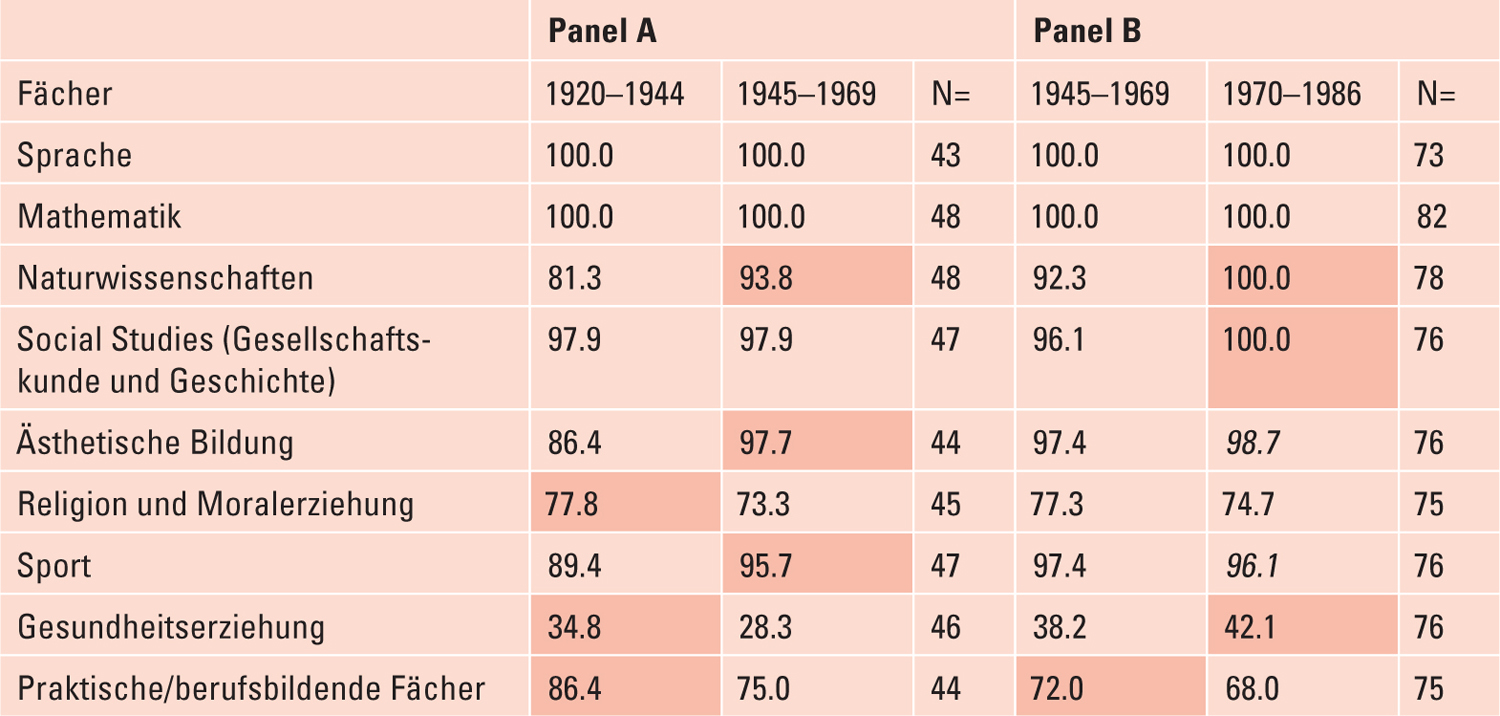

In der Studie wurden zwei Gruppen von Ländern untersucht und je über zwei Perioden in Bezug auf den Fächerkanon der Primarschule verglichen (Abbildung 5). Die erste, «Panel A», umfasste insgesamt 48 Länder, für die Angaben zur Periode 1920–1944 und 1945–1969 einigermassen vollständig ermittelt werden konnten. Für eine zweite, grössere Gruppe, «Panel B», konnten Daten von mindestens 75, im besten Fall gar 82 Ländern ebenfalls zur Periode 1945– 1969 und ausserdem auch für 1970–1986 ermittelt werden. Die Tabelle auf Seite 40 zeigt jeweils für beide Zeitabschnitte, in welchem Masse (ausgedrückt in Prozent der in den Vergleich einbezogenen Länder) die links erwähnten Fächer beziehungsweise Fächergruppen im Lehrplan aufgeführt waren. Die Ergebnisse für Panel A zeigen einerseits eine Zunahme des Anteils bei Naturwissenschaften, ästhetischer Bildung und Sport, anderseits eine Abnahme für Religion/Moralerziehung, Gesundheitserziehung und praktisch/berufsbildende Fächer. Anders bei Panel B: Mit Ausnahme der praktisch/berufsbildenden Inhalte nimmt die Übereinstimmung zu oder bleibt der Anteil einigermassen konstant. Insgesamt ist die Situation ab den 1970er-Jahren dadurch gekennzeichnet, dass alle Länder Sprache und Mathematik (dies schon im früheren 20. Jahrhundert) sowie Naturwissenschaften und Social Studies (Gesellschaftskunde und Geschichte) als eigene Fächer in ihren Lehrplänen aufführen. Auf einen fast ebenso hohen Wert bringen es ästhetische Bildung und Sport.

Abbildung 5: Anteil Länder, in deren Lehrpläne bestimmte Fächer(-gruppen) explizit genannt sind

Quelle: Meyer et al. 1992

Bis zum späteren 20. Jahrhundert hat sich somit weltweit ein recht einheitlicher Fächerkanon herausgebildet. Mehr noch: Wie hier nicht im Einzelnen dargestellt werden kann, ist es über die Länder hinweg auch zu einer Angleichung in Bezug auf die Stundendotation der einzelnen Fächer gekommen. Und wie eine spätere Untersuchung (Benavot 2002b) belegt, hat diese Angleichungstendenz bis zur Jahrtausendwende weiter angehalten. Selbstverständlich würde man grosse Unterschiede finden, würde man die einzelnen Inhalte und Themen vergleichen, die in den jeweiligen Fächern behandelt werden. Der Sprachunterricht in Mozambique wird sich zweifellos ganz erheblich von dem in Kanada unterscheiden. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass die Bildungseinrichtungen wenigstens in den äusserlichen Formen weltweit eine nicht geringe Ähnlichkeit aufweisen, dass sie sich auf dieser Ebene also recht gleichförmig präsentieren.

Man mag sich fragen, wie es dazu gekommen ist, dass sich eine bestimmte, ursprünglich in den Ländern des Westens entwickelte Form der Institutionalisierung von Bildung in verhältnismässig kurzer Zeit weltweit zu etablieren vermochte. Auf den ersten Blick widerspricht dies dem, was man intuitiv annehmen würde und was Durkheim auch klar formuliert hatte: dass nämlich die Art und Weise, wie Bildung in einer Gesellschaft organisiert ist, eng mit der jeweiligen Gesellschaftsstruktur zusammenhängt. Und unter dieser Voraussetzung müsste man bezüglich des Bildungswesens grosse Unterschiede beispielsweise zwischen noch stark agrarisch geprägten Gesellschaften und modernen «Wissensgesellschaften» erwarten.

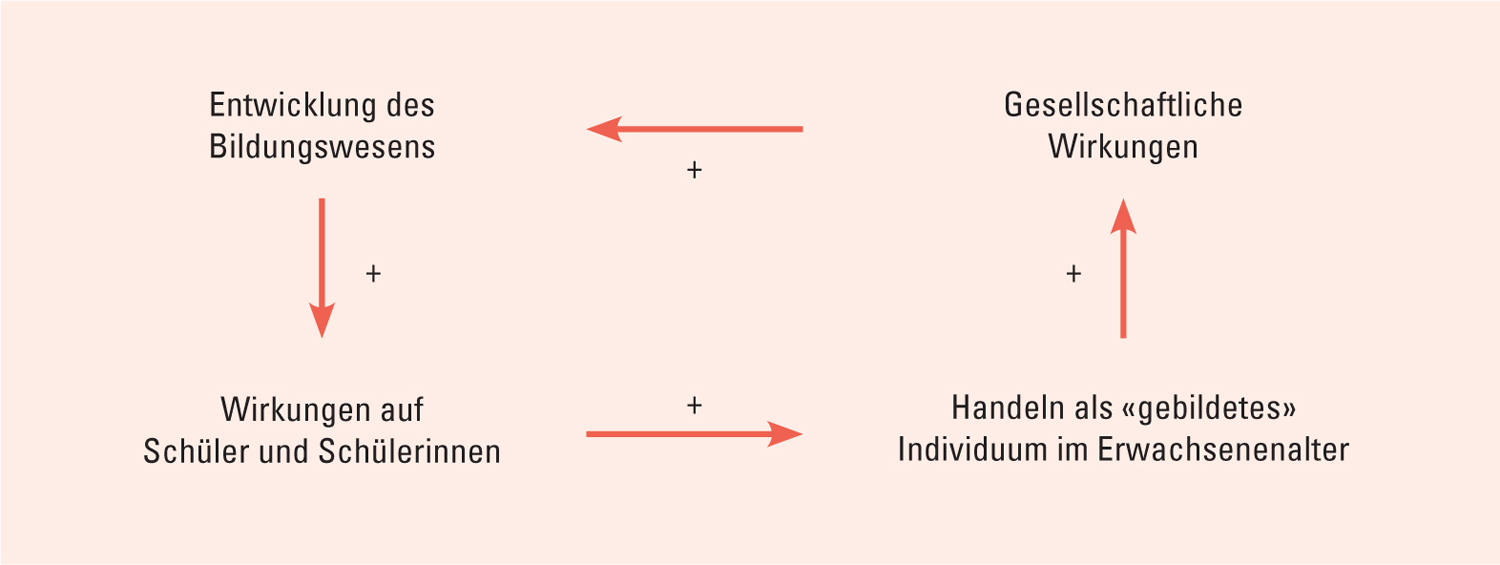

Ein Schlüssel zum Verständnis dürfte in den Erwartungen zu suchen sein, die an die Wirkungen von Bildung geknüpft werden. Da sind zunächst die Erwartungen bezüglich dessen, was schulische Bildungsprozesse bei Schülerinnen und Schülern bewirken. Wir gehen in der Regel ganz selbstverständlich davon aus, dass diese sich Dinge aneignen, die sie sich ohne den Schulbesuch nicht erwerben würden – Kompetenzen kognitiver Art natürlich, aber auch Wertorientierungen, soziale Normen und Verhaltensmuster, ja eine generelle Bereitschaft zum lebenslangen Weiterlernen.

Die so erworbenen Grundlagen, so lässt sich der Faden weiterspinnen, befähigen sie dazu, sich im späteren Erwachsenenleben – als Arbeitskräfte, Bürger und Bürgerinnen, Eltern oder Konsumenten und Konsumentinnen – adäquat zu verhalten, kompetent und verantwortungsbewusst zu handeln, konstruktive Beiträge in Gesellschaft und Staat zu leisten. Wir nehmen also in aller Selbstverständlichkeit an, dass all das, was in Bildungseinrichtungen erworben wird, nachhaltig ist und auch nach längerer Zeit positive Wirkungen zeigt.

In dieser Betrachtungsweise erscheint es einleuchtend, dass das Handeln schulisch gebildeter Erwachsener in seiner Summe dazu führt, dass es der Gesellschaft gut geht; dass sie in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht gedeiht und sich weiter entwickelt; dass die Demokratie funktioniert; dass Gesellschaften in der Lage sind, Probleme wie Hunger, Säuglingssterblichkeit, Gewalt, Aids und Umweltprobleme besser in den Griff zu bekommen. Was die westliche Welt betrifft, sorgen mächtige Organisationen wie die OECD und die EU dafür, dass die Wahrnehmung der Bildung als eines über Wettbewerbsfähigkeit entscheidenden Faktors aufrechterhalten bleibt. Und in dem Masse, wie Bildung zu all dem in der Lage ist beziehungsweise zu sein scheint – und hier schliesst sich der Kreis –, erarbeitet sich die Gesellschaft auch die materiellen und kulturellen Mittel, das Bildungswesen noch weiter zu entwickeln, es auszuweiten und qualitativ zu verbessern.

Aaron Benavot hat diesen Kreislauf schematisch festgehalten (Abbildung 6), dabei aber auch auf die Brüchigkeit der Überlegungskette hingewiesen, insbesondere auf den Umstand, dass sie zwar sehr plausibel und überzeugend klingt, die angenommenen positiven Zusammenhänge jedoch kaum wirklich nachgewiesen sind (Benavot 2002a). Wenn seine Einwände im Folgenden kurz dargestellt werden, kann es nicht darum gehen, die positiven Effekte schulischer Bildung geradewegs infrage zu stellen: Dass sich Kinder in der Schule viel Wissen aneignen, wird kaum jemand bezweifeln wollen; ebenso wenig dass sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern mit Werten, Normen und Haltungen vertraut gemacht werden. Dass wir Dinge, die wir uns in der Schule angeeignet haben, im späteren gesellschaftlichen Leben nutzbringend anwenden können, entspricht einer alltäglichen Erfahrung. (Ob die Kenntnis der Zahl der Saturnmonde dazu gehört, ist eine andere Frage.) Zudem lässt sich nicht bestreiten, dass eine moderne, komplexe Gesellschaft auf gut ausgebildete Fachkräfte und urteilsfähige Bürgerinnen und Bürger angewiesen ist.

Abbildung 6: Institutionalisierte Modellvorstellung bezüglich des Zusammenhangs von Bildung, Individuum und Gesellschaft

Quelle: Benavot 2002a

Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass ein präziser Nachweis der im Schema vermerkten (nur) positiven Zusammenhänge kaum geleistet ist und auch schwer zu erbringen wäre. Die Probleme beginnen bereits bei den vermuteten positiven Wirkungen eines ausgebauten Schulwesens. Mit Leistungsmessungen im Zusammenhang von TIMSS, PISA und anderen Studien lässt sich bestenfalls ein Teil der erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erfassen. Wirkungen im Sinne des Aufbaus von Werthaltungen und die Übernahme von Normen sind schon viel schwieriger nachzuweisen. Und auch in Bezug auf die kognitiven Kompetenzen ist noch kaum geklärt, welches genau, neben schulexternen Faktoren, der Anteil der Schule an deren Erwerb ist und welche Aspekte schulischer Kompetenzvermittlung ihre Aneignung tatsächlich begünstigen.

Der Nachweis eines positiven Zusammenhangs zwischen den erworbenen Kompetenzen und deren Auswirkungen auf das Handeln von Erwachsenen stellt sodann die Wissenschaft vor enorme methodische Probleme. Gross angelegte, sich über lange Jahre hinweg erstreckende Langzeitstudien wären erforderlich, die ausserdem eine grosse Zahl von nicht-schulischen Faktoren kontrollieren müssten, um den spezifisch schulischen Beitrag nachzuweisen.

Und dass sich das – nach Annahme durch die Schule ermöglichte – vernünftige Handeln erwachsener Menschen so ohne Weiteres in gesellschaftlichen Fortschritt ummünzen lässt, ist zumindest fraglich. Denn was individuell vernünftig sein mag, kann bekanntlich aus gesellschaftlicher Sicht durchaus auch schädlich sein. So mag es für gut ausgebildete Menschen in Entwicklungsländern ein rationaler Entscheid sein, nach Europa oder in die USA auszuwandern, wo ihre Kompetenzen nicht nur nachgefragt, sondern auch gut bezahlt sind. Für die betreffenden Entwicklungsländer aber resultiert aus der Abwanderung, dem sogenannten brain drain, klar ein gesellschaftlicher Schaden.