- -

- 100%

- +

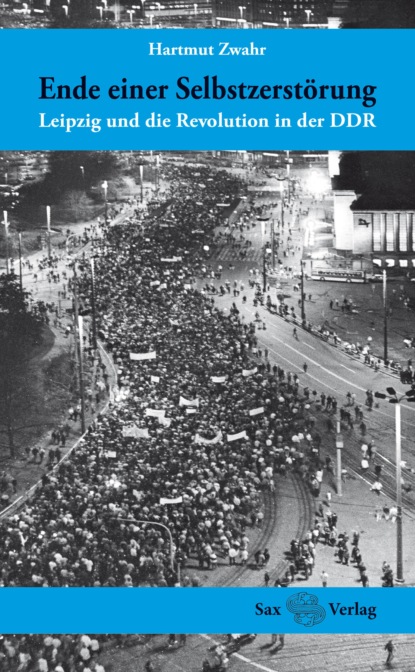

Der Machterhalt um jeden Preis hat auch die natürliche Umwelt in katastrophalem Ausmaß zerstört. Beispiele dafür sind die mitteldeutschen Industriereviere. Orte wie Borna, Espenhain und Bitterfeld, die »dreckigste Stadt Europas«,37 lagen als »rauchende Ungeheuer« im ökologischen Katastrophenland. Wolfgang Mattheuers Bild »Freundlicher Besuch im Braunkohlenrevier« (1974)38 nimmt diese Realität auf und verbindet sie mit der Politinszenierung einer Abordnung, die Auszeichnungen verleiht, zu einem Sinnbild des DDR-Widerspruchs von Sein und Schein. Wie kein anderer hat Mattheuer als Maler und Graphiker Befindlichkeiten der Menschen in der DDR in Sinnbildern aufbewahrt, in dem Bild »Hinter den sieben Bergen« (1973) etwa die westwärts gerichtete Sehnsucht nach dem besseren anderen Leben, eine Sehnsucht, die sich von der Realität der DDR geradezu abstoßen mußte. Von Borna kommen Wärme und Licht, / doch was in der Luft ist, sehen wir nicht (Transparent auf der ›Montagsdemo‹ am 30. Oktober 1989 in Leipzig). Allein die Sanierung des strahlenverseuchten Uran-Bergbaugebiets im Süden der DDR wird Milliarden verschlingen. Ein Schäfer aus dem mit Schadstoffen hochbelasteten Leipziger Süden fragt: »Wer denkt mal an uns? An unsere Gesundheit, von der wir tagtäglich ein unwiederbringliches Stück verlieren?«39 Industriekombinate haben chemische Schadstoffe in die Elbe oder deren Nebenflüsse eingeleitet. Dieser Umweltskandal ist spätestens bekannt, seit Greenpeace auf einer vierwöchigen Fahrt von der deutsch-tschechischen Grenze bis nach Cuxhaven diese Schadstoffe »im dreckigsten Fluß Europas« nachgewiesen hat.40 Den Verlust an kulturellen Werten hat u. a. der unbeschreibliche Zustand öffentlicher und fachwissenschaftlicher Bibliotheken41 im alten Bibliotheksland Sachsen bezeugt.

Die »Abschaffung der Wirklichkeit« sowohl durch die Politbürokraten im engeren Zirkel der Macht als auch im ›Apparat‹ trieb Menschen in Intoleranz und politische Gewalttätigkeit gegen Andersdenkende, in Lüge und Anpassung und schamlose Privilegienteilhabe, in Bewußtseinsspaltung und Sprachlosigkeit hinter Maske und Maulkorb, in denen sie funktionierten. Ein einzelner, der für viele steht, bekennt, daß er »tiefe Wunden durch Stasi-Praktiken in sich trägt«.42 Eine Folge der staatlichen Selbstzerstörung war auch die Intoleranz, ja Feindseligkeit gegen Andersdenkende, die auf den späten Leipziger Montagsdemonstrationen in dem Massenruf und Massengesang Rote aus der Demo raus hervorbrach. Die Volksbildung der DDR hat einen neuen Menschen autoritär zu formen versucht und weithin tatsächlich auch geformt.43 Ein Funktionierer im entwickelten Sozialismus sollte er sein, zusammengesetzt aus Arbeitsfleiß, Kritiklosigkeit und Genügsamkeit. Toleranz hat er an sich selbst selten erfahren. Und er verfährt nach dem Gesetz Auge um Auge, von dem Martin Luther King gesagt hat, daß es auf beiden Seiten Blinde schafft. Superintendent Magirius von St. Nikolai in Leipzig hat das Problem früh ausgesprochen: »Kaputte Häuser lassen sich reparieren, mit Farbe und einem neuen Dach versehen«. Anders Menschen, »die so eng erzogen sind, daß sie nie richtig zu einem eigenen Standpunkt gefunden haben, weil sie in der Schule nur eine Schulung erlebten, aber nicht eigenes Denken, eigenes Entscheiden, eigene Verantwortung geübt haben; ich denke, das ist der größte Schaden, den wir übernommen haben«.44 Als Pfarrer fürchtete er neue Feindbilder.45

Nie wieder in einer geschlossenen Gesellschaft leben, sich nie wieder deren Zwängen aussetzen müssen! Es gab in der DDR ein parteiadministratives System mit unverwechselbaren eigenen Grundlagen. Es hat fast alle gedemütigt, denn es nahm den Menschen massenhaft den freien Willen. Dieses System entstand im ersten Nachkriegsjahrzehnt. An der Seite der Männer und Frauen aus dem Widerstand und neben kommunistischen Kadern wurde es damals auch von jungen Leuten mitgetragen, die vom Gedanken der Wiedergutmachung erfüllt waren und die der Ideologiewechsel, den sie vollzogen, motivierte. Es waren nicht wenige Verführte, Mitläufer, Mittäter des Nationalsozialismus darunter. Oft waren sie schon im Elternhaus autoritär erzogen worden. Später hatten sie dann den autoritären Umgang mit Menschen als Schüler, im Jungvolk, als Hitlerjunge oder als Mädchen im BDM, im Arbeitsdienst und als Soldaten verinnerlicht. Das waren Voraussetzungen, unter denen auch der schwarze Schatten Stalins und des Stalinismus, der auf den Antifaschismus fiel, als eine Fülle von Licht wahrgenommen werden konnte.46 Vielleicht hat das parteiadministrative System überhaupt nur mit diesen so geprägten ›jungen Leuten‹ der Nachkriegsjahre47 und der ihnen auf Jahrzehnte, oft bis zum Ende der DDR anvertrauten Jugend dieses Ausmaß annehmen können. Es hat sich durch die HJ-Generation und alle, die von ihr diszipliniert wurden, auf eine Bereitschaft zum Gehorsam gestützt,48 der die Selbstzerstörung des Landes so lange hat andauern lassen.

Selbstbefreiung

Seit Öffnung der ungarischen Grenze zu Österreich geriet das politische System der DDR zwischen zwei Räder, die sich in entgegengesetzten Richtungen zu drehen begannen. Das eine setzte der Flüchtlingsstrom in immer schnellere Bewegung, das andere wurde von der tiefen Betroffenheit der Zurückbleibenden angestoßen. Diese sahen sich in ihren Lebensgrundlagen bedroht und reagierten immer heftiger auf die Sprachlosigkeit der Partei- und Staatsführung49 und großer Teile des Apparats, die sich in der Hoffnung wiegten, auf diese Weise fließe das Protestpotential ab. So erklärte Honecker in einem von ihm selbst redigierten Beitrag im Zentralorgan der SED, man solle den Weggegangenen »keine Träne nachweinen«.50 Das Fernsehen brachte die Massenflucht in die Wohnungen: Bilder von Menschen, die in Volksfeststimmung die Grenze überschritten oder im Flüchtlingszug jubelnd in bayrische Grenzbahnhöfe einfuhren. Ihr einziger Wunsch: Wir wollen raus!51 Dieser Ruf erklang auch in Leipzig immer lauter: am 4. September nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche sowie auf dem Hauptbahnhof: Freie Fahrt nach Gießen! und Wir wollen raus!, bis die Dableibenden den Ausreisewilligen mit dem trotzigen Gegenruf Wir bleiben hier! antworteten. Die Demonstration zerbrach an diesem Gegensatz. Nach dem Friedensgebet mit etwa 1.400 Teilnehmern hatte eine Gruppe von Nichtausreisewilligen die Demonstrationsinitiative übernommen. »Schweigend marschierte die erste Reihe los. Aber plötzlich klaffte eine Lücke im Zug. Hinten blieben Menschen stehen und riefen Wir wollen raus! Die Spannung war perfekt. Hilflos und wütend gaben die vorderen Demonstranten ihren Versuch, durch die Innenstadt zu marschieren, auf; die meisten gingen frustriert nach Hause. Einige Aktivisten waren aus Furcht, ›vor den Karren der Ausreiser gespannt zu werden‹, erst gar nicht zur Demo gekommen.«52

Wer in der besten aller Welten des real existierenden Sozialismus lebte, mußte den Grundkonsens in Frage stellen, wenn er die Dinge kritisch sah. Sie kritisch zu sehen aber war er am Ende gezwungen – im Interesse seiner Selbsterhaltung und Selbstachtung angesichts der allenthalben um sich greifenden Selbstzerstörung. Dieser Übergang zur Selbstbestimmtheit kam in St. Nikolai in Leipzig in einer ganz exemplarischen Weise zustande. Das veranlaßte immer mehr Menschen, zu den Gebetsandachten zu gehen, trotz der auf den Dächern installierten Fernsehaugen und ungeachtet des Blickkontakts mit Polizei und Geheimdienst. Dieses Verweilen, Reden und Handeln in der Wahrhaftigkeit, unter dem kirchlichen Schutzdach, war ermutigend und aktivierte. Die Bezirksverwaltung Leipzig des Ministeriums für Staatssicherheit erkannte diese Gefahr durchaus: »Wir schätzen die Sache so ein«, meinte Generalleutnant Hummitzsch Ende August 1989, Auge in Auge mit Minister Mielke, »diese ›Friedensgebete‹ braucht man nicht mehr zu organisieren; das ist seit Monaten ein solches traditionelles Treffen dieser Leute, da braucht man keine Flugblätter, da braucht man auch keine anderen Aktivitäten. Die Leute gehen völlig selbständig dorthin.«53

Das Friedensgebet hatte für die Bezirksbehörde Leipzig unter den sogenannten »Aktivitäten des politischen Untergrundes und der reaktionären Kirchenkräfte« die »absolute Priorität«. »Die Lage ist so, Genosse Minister,54 nachdem jetzt acht Wochen Pause war …, findet jetzt zur Messe am 4.9., 17 Uhr, das erste Mal wieder dieses operativ relevante ›Friedensgebet‹ statt. Alle Bemühungen, die unternommen wurden bis hin zum Staatssekretär für Kirchenfragen, mit den leitenden Kirchenorganen zu einer Verständigung zu kommen, daß eine zeitliche Verlagerung bzw. ein Aussetzen dieser Veranstaltungen während der Messe erreicht werden sollte, sind ohne Ergebnis. Die Kirche hat schriftlich erklärt gegenüber dem Oberbürgermeister – ein Gespräch mit dem Kirchenvorstand durch Genossen Löffler steht noch aus, da verspreche ich mir aber gar nichts davon – sie werden dieses ›Friedensgebet‹ durchführen, sie sind nicht in der Lage, es abzusetzen. Es ist eine traditionelle kirchliche Veranstaltung; sie wollen im Gespräch bleiben, sie sind bereit zu diesem Gespräch, aber in Bezug auf eine Verlegung dieses Termins sind sie nicht ansprechbar. Wir rechnen mit einer außerordentlich hohen Beteiligung. Vorliegende Einzelhinweise gehen in die Richtung; also traditionell werden wir uns als Antragsteller dort wieder versammeln. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, was sich dort tun könnte. Man spekuliert wieder mit Berichterstattungen der westlichen Journalisten. Es gibt aus unserem Nachbarbezirk Halle noch nicht endgültig überprüfte Hinweise auf angebliche Flugblätter, die orientieren, im Anschluß an das ›Friedensgebet‹ zur Bezirksleitung zu demonstrieren. Da sollen Verbindungen bestehen zu diesen Organisatoren dieser ›Friedensgebete‹.«55

Dies bezog sich auf die innerkirchliche Auseinandersetzung um das Friedensgebet in St. Nikolai zwischen lokaler Kirchenleitung (Superintendent Magirius, Thomaspfarrer Richter) sowie den »Basisgruppen« um Pfarrer Wonneberger.56 Es handelte sich um Sachverhalte, über die später, nach dem Durchbruch zur friedlichen Revolution, öffentlich kaum noch geredet wurde oder Umstände, die nicht bekannt geworden sind: so der »Neuansatz« der Gestaltung des Friedensgebets 1986/87 durch Wonneberger, von den Beteiligten als »Leipziger Opposition« verstanden. Die Gruppenandacht wurde zum »Forum der Opposition«, das Friedensgebet zur »politischen Bühne«, zum Konfliktfeld, was etwa die Zeit von November 1987 bis Frühjahr 1988 umfasste. In einer Predigt hatte Jochen Läßig am 11. April 1988 dazu aufgefordert, »aus diesem Land einen demokratischen Staat zu machen«. Diesem politischen Appell zur Rekonstitution der DDR folgte am 15. August 1988 die Ausschließung der Basisgruppen von Durchführung und Verkündigung der Friedensgebete durch Friedrich Magirius. Man wisse, »dass massiver äußerer Druck zur Absetzung des Friedensgebets der Gruppen geführt« habe, erklärte Läßig am 5. September in einer Mitteilung.57

Demonstrationen lagen nach dem mißlungenen Demo-Versuch vom 4. September in der Luft. In den fünf Etagen des Objektes Runde Ecke in Leipzig, des die Fleischergasse in ganzer Länge berührenden Stasi-Bezirkskomplexes, unter hoch aufragenden Antennen, sah man die Gefahr geradezu leibhaftig herannahen. Das vom Künstler verständlicherweise stilisierte große Ohrenornament, auf dem Münder von Ohren regelrecht bedrängt und eingeschlossen werden (es schmückt die hintere Fassade des Neubaus), steht durchaus für eine Realitätsnähe der damaligen Insassen. Hummitzsch, der Leipziger Stasi-Chef, Minister Mielke mündlich Bericht erstattend: »Was die Gesamtstimmung anbetrifft, so wie das hier bereits dargestellt wurde, ich kann das also hier genauso einschätzen: Die Stimmung ist mies. Es gibt umfangreiche Diskussionen über alle berechtigten und unberechtigten Probleme, die es gibt, und was uns hierbei besonders bewegt, es gibt solche miese Stimmungen auch innerhalb der Parteiorganisation. Wir haben zwar erreicht mit den Mitgliederversammlungen, die im August durchgeführt wurden, auf Beschluß des Sekretariats, Kommunist sein, heißt kämpfen und verändern. Das hat eine sehr gute Resonanz gezeigt. Es wurde mehr diskutiert, und die Versammlungen gingen länger als bisher. Es ist eine gewisse Bewegung entstanden. Aber so, wie wir die Partei uns vorstellen, daß sie in die Offensive geht und sich offensivwürdig mit den Dingen auseinandersetzt, das ist im Moment aus meiner Sicht jedenfalls nicht erreicht, und das Sekretariat sieht das genauso«. Besorgnisse mischten sich in die Beurteilung der politischen Gesamtlage, von deren Stabilität die Leipziger Bezirksbehörde des MfS zu diesem Zeitpunkt wohl noch ausgegangen ist. »Ansonsten, was die Frage der Macht betrifft, Genosse Minister, wir haben die Sache fest in der Hand, sie ist stabil. Wir haben auch nicht eine solche Situation, wie wir das aus der Vergangenheit kennen [gemeint ist der 17. Juni 195358], aber es ist außerordentlich hohe Wachsamkeit erforderlich und differenziert territorial sehr unterschiedlich und objektmäßig. Es ist tatsächlich so, daß aus einer zufällig entstandenen Situation hier und da auch ein Funke genügt, um etwas in Bewegung zu bringen.«

Innerhalb der »Aktivitäten des politischen Untergrundes und der reaktionären Kirchenkräfte« komme dem »bekannten Montagsgebet« die absolute Priorität zu. »Die ›Friedensgebete‹ verlaufen inhaltlich innerhalb der Kirche relativ harmlos, möchte ich sagen. Es gibt seitens der kirchlichen Amtsträger keine Aufwiegelei, wie wir das am Anfang hatten. Aber die Kirche schließt nach Ende der Veranstaltung die Türen, und was auf ihrem Vorplatz oder bei uns im konzentrierten Stadtzentrum geschieht, ist nicht in ihrer Verantwortung. Das ist ihr erklärter Standpunkt. Wir haben, Genosse Minister, gemeinsam mit der Volkspolizei und in Absprache mit Genossen Generaloberst Mittig vorige Woche alle Maßnahmen festgelegt. Es gibt Hinweise auf journalistische Aktivitäten aus dem Reuterbüro, daß man hingehen will, um zu sehen, was sich dort tut. Es gibt viele Erwartungshaltungen. Wir erwarten auch Neugierige, die dort hinziehen, um zu sehen, was tut sich in der Stadt. Die Lage wird kompliziert sein, aber ich denke, wir beherrschen sie. Ende.«59

Vorspiel: We shall overcome

Leipzig am 25. September 1989

Zur ersten in sich geschlossenen Leipziger Montagsdemonstration kam es dann am 25. September.60 Die Medien von ›drüben‹ verpaßten sie glatt. Noch am Tag darauf, während der Fürbitt-Andacht in der Ost-Berliner Gethsemane-Kirche, flossen die Informationen spärlich. Immerhin wußte man von einer Straßendemonstration durch die Stadt, von etwa acht- bis zehntausend Teilnehmern, dem Gesang der Internationale und dem Freiheitsruf.61 Die Andacht hatte um 17.00 Uhr begonnen, wie gewöhnlich; gegenüber den Vorwochen hatte die Teilnehmerzahl mit zweitausend in der Nikolaikirche und mindestens ebenso vielen vor ihr erheblich zugenommen. Pfarrer Führer verlas zu Beginn einen Protest des Kirchenvorstandes und der Superintendentur Leipzig-Ost gegen den Polizeieinsatz am 18. September. Die Kirche erwarte vom Rat der Stadt, Abteilung Inneres, künftig den Verzicht auf eine »derartige Machtdemonstration staatlicher Organe«. Außerdem werde erwartet, daß »seitens staatlicher Stellen die Entstehung öffentlicher Protestgruppen zum Anlaß genommen wird, Angebote eines öffentlichen Dialogs zur gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation zu entwickeln und zu ermöglichen«.62 Die Verständigungsformel Dialog war dabei, die Köpfe zu erobern; sie zerbrach, als sie zum Abwiegeln der Straßendemonstrationen benutzt wurde. Termine zu Fürbittandachten für Inhaftierte wurden bekanntgegeben, angekündigt, daß zur »Entlastung« des Montagsgebets in der Nikolaikirche und zur »Erweiterung der Basis« weitere Leipziger Kirchen sonnabends geöffnet würden.

Pfarrer Wonneberger, Leipzig, sprach das Montagsgebet zum Thema Gewalt: »Mit Gewalt ist der Mensch durchaus zu ändern. Mit Gewalt läßt sich aus einem ganzen Menschen ein kaputter machen, aus einem freien ein Gefangener, aus einem Lebendigen ein Toter … Wer anderen willkürlich die Freiheit raubt, hat bald selbst keine Fluchtwege mehr. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Das ist für mich keine grundsätzliche Infragestellung staatlicher Gewalt. Ich bejahe das staatliche Gewaltmonopol. Ich sehe keine sinnvolle Alternative. Aber: Staatliche Gewalt muß effektiv kontrolliert werden – gerichtlich, parlamentarisch und durch uneingeschränkte Mittel der öffentlichen Meinungsbildung. Staatliche Gewalt muß sinnvoll begrenzt sein: Unser Land ist nicht so reich, daß es sich einen so gigantischen Sicherheitsapparat leisten kann. ›Die Verfassung eines Landes sollte so sein, daß sie die Verfassung des Bürgers nicht ruiniert‹ – so schrieb der polnische Satiriker Stanislaw Jerzy Lec vor 20 Jahren. Da müssen wir die Verfassung eben ändern.«63

Die »Organe«, die vermutlich einen Tonbandmitschnitt anfertigten, wählten zwei Kernsätze für die Berichterstattung aus: Wer den Knüppel zieht, muß auch den Helm tragen und Wenn die Verfassung nicht dem Bürger nützt, muß die Verfassung geändert werden. Mitglieder des von Pfarrer Wonneberger geleiteten Arbeitskreises »Menschenrechte« entfalteten einzelne Gebetsinhalte zu Fürbitten, so für in der DDR und in der ČSSR Inhaftierte und für Polizisten, die »gegen ihren Willen die Staatsmacht verkörpern müssen«.

Nach Übernahme der im altvorstädtischen Leipziger Osten gelegenen Pfarrstelle in Volkmarsdorf, 1985, durch Christoph Wonneberger war St. Lukas, das etwas weiter von Innenstadt und Ring entfernt war, eher Kirche der sozial Schwachen und »schnell zum Zentrum oppositioneller Aktivitäten« geworden. Unvergessen bleibt der »Statt-Kirchentag« der Leipziger Oppositionsgruppen, an dem etwa 2.500 Personen teilgenommen hatten, als die Opposition Beschränkungen ihres Auftretens zum Kirchentag der sächsischen Landeskirche auf der Pferderennbahn Leipziger Scheibenholz (6. bis 9. Juli 1989) nicht hinnahm und den Protest in die Stadt hinaustrug.64

Nicht anders als auf jenem »Statt-Kirchentag« mischte sich am 25. September 1989 »eine komplexe, in vielem widersprüchliche Konfliktlage«: »die Gruppen«, »die Kirche«, »die Ausreisekreise«. Das Geschehen um die Friedensgebete setzte letztendlich ein Grundphänomen der Diktatur außer Kraft, das auf der »strikten Tabuisierung und Repression gesellschaftlicher Konflikte« beruhte. Als die politische Führung durch Polizeiaktionen, Einkesselungen, Verhaftungen etc. den Systemdruck massiv erhöhte, hat sie immer mehr Menschen mobilisiert, so dass ein »Kontaktsystem« der Bürgerbewegung entstand, das umso unverzichtbarer war, je öffentlicher es wurde. Gruppen und Einzelpersonen haben auf diese Weise »das Tabu der Konfliktrepression« von Furcht und Abschreckung durchbrochen.

Gegen 17.55 Uhr verließen die Friedensgebetsteilnehmer die Kirche, nachdem sie aufgefordert worden waren, ruhig, besonnen, gefaßt zu bleiben und sich bei einer Konfrontation mit den Sicherheitsorganen unterzuhaken und hinzusetzen. Rat und Zuspruch für den Fall einer möglichen Festnahme und Vernehmung waren dringend geboten. Betroffene sollten vom Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen. Alles Anzeichen eines drohenden Konflikts. Die Spannung hatte zugenommen, die Kulisse sich verändert. Thomas, 16 Jahre alt, berichtet: »Da standen unheimlich viele Schaulustige. Der eigentliche Kern war vor der Nikolaikirche«. Er sagt auch, was er fühlte: »Ich stand bei den Schaulustigen. Ich muß sagen, ich hab Angst gehabt und viele um mich herum auch«. Gefürchtet wurden vor allem die Überwacher. »Man wußte ja nicht, wer neben einem steht, ob das einer von der Staatssicherheit war oder wer? Und wie sich die Polizeiketten darum gebildet hatten und Zivilisten kleine Plakate herunterrissen.«65 Die Allgegenwart der Stasi war auch für den Sechzehnjährigen beklemmend. Vor der Kirche vereinten sich dann Kirchenbesucher und Wartende, eine Masse meist junger Leute, von denen sich manche im Laufen an den erhobenen Händen hielten, zur ersten großen Protestdemonstration, die seit 1953 wieder den Karl-Marx-Platz betrat, die zwischen Oper und Hauptpost auf den Ring einschwenkte und gegen 18.50 Uhr »in voller Straßenbreite« den Bahnhofsvorplatz erreichte, von wo sie weiter zum Friedrich-Engels-Platz zog. Von dort kehrte sie zum Hauptbahnhof zurück. Vereinzelt wurden Fahrräder geschoben, also hatte man sich spontan angeschlossen. Bemerkenswert ist der Richtungswechsel der Demonstranten in Höhe des »Konsument« am Brühl, wo ein Weitergehen auf dem Ring und ein Einschwenken nicht ratsam schienen, weil von dort die Bezirksbehörde Leipzig der Staatssicherheit aus dem Halbdunkel herüberdrohte. Die an der Spitze Gehenden nahmen offensichtlich Abstand weiterzugehen. Vorsicht wird erkennbar. Sie stand mit dem Thema des Friedensgebets in Einklang.

Die Demonstrationsinitiative soll von etwa dreihundert Personen ausgegangen sein, die vorn als Gruppe marschierten, vermutlich die zuerst aus der Kirche Herausgetretenen. Die Internationale und We shall overcome wurden zu Massengesängen. Sie stehen für zwei verschiedene Traditionen bzw. Kulturen, die eine für eine stark kirchlich-international-friedensbewegte, die andere für eine eher nichtkirchliche, im Kern proletarische. Gesungen wurde, was der Situation entsprach und vertraut war. Selbst Ältere sangen dieses We shall overcome mit. »Als ich am 25.9. mit Bekannten und den Demonstranten das amerikanische Bürgerrechtslied sang«, berichtet ein Invalidenrentner, 56, »standen mir die Tränen in den Augen; ich fühlte mich nicht alleingelassen, wir lernten den aufrechten Gang. Es war wunderschön, als wir sahen, daß viele Leute aus den Straßenbahnen und Bussen ausstiegen und sich uns anschlossen. Der Bann, die Angst vor dem Stasi war gebrochen.«66 Ein junger Mann, den ein Greifkommando an den Beinen gepackt hatte und wegschleifen wollte, erhielt von, wie er schreibt, »Schaulustigen« Unterstützung.67 Fotos, die an diesem 25. September entstanden,68 zeigen eine locker ausschreitende Menschenmenge, die ihren Veränderungswillen noch ganz ohne Spruchbänder bekundet. Sie hatte nur ihre Stimme. Die Sprechchöre waren Freiheit und Neues Forum zulassen. In der Westhalle des Hauptbahnhofs versammelten sich nach Schätzung der »Organe« etwa 800 Demonstranten und riefen dort »wie bereits während des Marsches im Sprechchor Neu-es Forum zu-las-sen«.69

Diese »Personenkonzentration« wurde von der Polizei aufgelöst. Dabei sind sechs Personen »zugeführt« worden, von denen fünf freikamen; gegen einen Bürgerrechtler beabsichtigten die »Organe« ein Ermittlungsverfahren ohne Haft einzuleiten und tausend Mark Geldstrafe zu erheben. Weitere Beteiligte sollten identifiziert und belangt werden, Antragsteller »auf ständige Ausreise« aber kurzfristig die Ausreise erhalten. In diesem Sinne ist die Staatsmacht, wenn auch mit Zähneknirschen, verfahren. (Sie hatte das Protestpotential seit Jahren abfließen lassen, andererseits durch »sozialpolitische Maßnahmen« die Geburtenzahl stimuliert und zur Aufrechterhaltung der Produktion zunehmend ausländische Arbeitskräfte ins Land geholt.) Die Mielke-Zentrale der Staatssicherheit in der Berliner Normannenstraße verlangte vom Staatssekretär für Kirchenfragen, daß er Bischof Hempel, Dresden, nachdrücklich auffordere, »die als Organisatoren und Gestalter des montäglichen Friedensgebets wirkenden kirchlichen Amtsträger zu disziplinieren und derartigen Friedensgebeten einen ausschließlich religiösen Charakter zu verleihen«. Das Montagsgebet sollte als »ständiger Ausgangspunkt für fortgesetzte und sich eskalierende Provokationen gegen den sozialistischen Staat« usw usw. dargestellt werden.70 Welcher Gegensatz zwischen dem Denken und Fühlen der Überwacher in den Apparaten und den einfachen Leuten, die beispielsweise ihre Kinder nicht verlieren wollten! »Am 25.9. war, glaube ich, dann die erste größere Demonstration, die über den Karl-Marx-Platz ging«, erinnert sich ein Meister, 45. »Ich hab überlegt, ob ich da mitgehe. Ich bin mitgegangen – auch aus persönlichen Gründen. Ich bin Vater von drei Kindern, und ich möchte, daß sie in der DDR bleiben und ich sie am Wochenende besuchen kann. Mein Sohn wollte ausreisen; nur weil er ein kleines Kind hat, ist er geblieben. Sonst wäre er gegangen. Jetzt würde er das vielleicht nicht mehr tun.«71 Bis zum 27. September waren seit Öffnung der ungarischen Grenze am 11. September 22.011 Flüchtlinge aus der DDR in den Westen gegangen.72

In der Nacht zum 1. Oktober wies die Regierung der DDR die Botschaftsflüchtlinge in Prag (etwa 5.500) und Warschau (etwa 800) in die Bundesrepublik aus.73 Die Mitteilung des Außenministers des anderen Deutschland, daß sie dorthin würden ausreisen dürfen, hatten die Eingeschlossenen in der Prager Botschaft der Bundesrepublik mit einem Jubelschrei beantwortet. Dann fuhren sie in Sonderzügen der Deutschen Reichsbahn über Bad Schandau und Dresden Hauptbahnhof ein letztes Mal durch die Republik. Noch einmal demonstrierte die Staatsmacht an ihnen Staatsraison. Denn nur Heimgekehrte konnten ausgewiesen werden. Während dies geschah, überreichte in Berlin der Minister für Nationale Verteidigung Fahnen an Formationen der Zivilverteidigung.74 In Leipzig erhielt die Formation Weise eine solche Fahne während eines feierlichen Kampfgruppenappells am Völkerschlachtdenkmal. Die ›Kämpfer‹ ahnten vermutlich nicht, daß es einen solchen Appell nie mehr geben würde. Zu Hause erlebten sie am Fernsehen die Ankunft der Ausgewiesenen in Hof und in Helmstedt. Junge Leute warfen Mark und Pfennige weg, als hätten sie nie damit bezahlt. Die DDR eine schlechte Münze. »Sie schaden sich selbst und verraten ihre Heimat«, urteilte der Generalsekretär. Er gebrauchte das alte Muster einer teuflischen Verführung, um das Geschehene zu erklären. Das »vorgegaukelte Bild vom Westen« solle vergessen machen, »was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben«. Sie hätten sich selbst »ausgegrenzt«.75