Сказки весеннего дождя. Повесть Западных гор

- -

- 100%

- +

Я здесь морочу читателя небылицами, будучи и сам обманут чужими домыслами. Кого-то моя кисть уколола, мне тоже порой наносили уколы – но ведь эти раны не до крови!

Узы двух жизней

Перевод Г. Дуткиной

В провинции Ямасиро уже облетела листва с воспетых в стихах огромных дзелькв; холодно и уныло стало в горах. В деревне Кособэ с давних пор жила одна семья. Была она богатой и имела столько земли, что не приходилось тревожиться о том, будет ли год урожайным.

Молодой хозяин всецело посвятил себя ученью и книгам и не испытывал нужды в друзьях. С наступлением ночи он зажигал у окна светильник и предавался чтению.

– Время спать, – увещевала его матушка. – Колокол уже пробил полночь! Помню, отец мой всегда говорил: «Тот, кто сидит над книгами за полночь, истощает свой дух и подрывает здоровье». Да, в удовольствиях человек не ведает меры…

Сын внял ее совету и, заботясь о своем здоровье, стал отходить ко сну в час Вепря[101].

Но однажды, несмотря на матушкины советы, он засиделся над книгами допоздна. Лил дождь, заглушая все звуки, доносившиеся снаружи. Около часа Быка[102] дождь прекратился, ветер утих. Луна выплыла из облаков и осветила окно. Юноше пришла в голову мысль сложить стихотворение. Растерев в тушечнице тушь, он взял в руки кисть, написал две строки, выражающие очарование вечернего пейзажа, и обдумывал, как достойнее завершить стихотворение, – как вдруг до ушей его долетел загадочный звук. Едва слышимый, он походил скорее на зудение какого-то насекомого, но временами усиливался, напоминая звон колокольчика. Теперь юноше уже казалось, что этот самый звук он слышал каждую ночь. Все это было весьма странно. Он спустился в сад и осмотрелся. «Здесь!» – наконец сказал он себе. Звук, без сомнения, исходил из-под огромного камня в самом глухом углу сада, где травы никогда не касалась рука садовника.

Наутро он позвал слуг и приказал им копать землю в том месте. Углубившись в землю на три сяку, слуги наткнулись на еще один большой камень; когда они подняли его, обнаружился гроб, прикрытый каменной крышкой. Хозяин велел снять крышку и заглянуть внутрь: в гробу лежало пречудное существо. В руках у него был молитвенный колокольчик, время от времени издававший негромкий звон. Существо сие, с длинными, до колен, волосами, лишь отдаленно походило на человека, гораздо более напоминая вяленую кету, пожалуй только чрезмерно иссохшую.

Вытаскивая из гроба это загадочное существо, слуги заметили:

– Он весь усох, но дурного запаха вроде бы нет…

Существо продолжало звонить в колокольчик и тогда, когда его вынимали из гроба.

– Ах, это в учении Будды именуют молитвенной отрешенностью! – воскликнул хозяин. – Видно, монах сей возжаждал обрести блаженство на Небесах. Род наш живет в здешних местах на протяжении десяти поколений, выходит, этого человека закопали гораздо раньше! Хотелось бы знать, достигла ли его душа нирваны, когда тело покоилось в земле? Взгляните, как он усердно звонит в колокольчик. Попытаемся вернуть его к жизни!

Монаха перенесли в дом. «Глядите, глядите! Он хватает зубами миску!» – заметил кто-то. Монаха накрыли ватными одеялами и стали вливать ему в рот подогретую воду. Вскоре он уже мог глотать.

Присутствовавшие при этом женщины и дети в страхе разбежались кто куда, но хозяин не оставлял монаха своими заботами, и матери его тоже пришлось подносить воду, всякий раз творя молитву Будде.

Так прошло пятьдесят дней, и наконец иссохшая кожа увлажнилась, в члены возвратилось живое тепло.

«Превосходно!» – воскликнул хозяин и стал еще пристальней наблюдать за возрождением монаха. Наконец тот раскрыл глаза, хотя явно не понимал, что происходит вокруг. Тогда ему поднесли рисового отвару и жидкую кашицу; монах высунул язык и лизнул пищу, как самый обычный человек. И вот кожа и мышцы его обрели упругость, ноги и руки задвигались, к нему вернулся слух. Ему дали старое нуноко[103], и он с благодарностью принял его, словно бесценный дар. Он радовался всему. Он стал есть обычную пищу. Поскольку прежде он был служителем Будды, рыбы ему не предлагали[104]. Однако ему, несомненно, хотелось ее попробовать, и когда его угостили, он тотчас же обглодал рыбину до костей.

Зная, что он возвратился с того света, люди задавали ему разные вопросы, однако он отвечал: «Я ничего не помню». – «Неужели ты забыл даже то, что был под землей? Как звали тебя в монашестве?» – вопрошали его, но он твердил: «Не знаю я, ничего не знаю».

Итак, монах оказался существом бестолковым, и ему поручали лишь черную работу: чистить сад, носить воду, но он безропотно брался за любое дело и выполнял его с усердием.

…Сие лишало учение Будды всякого смысла. Монах, по всей вероятности, пролежал под землей, названивая в колокольчик, не одно столетие. Однако чуда не произошло; мало того – от былого служителя Будды остались прежними только старые кости – что за нелепость!

Поглядев на все это, мать молодого хозяина сказала себе: «Сколько лет я веровала в загробную жизнь и понапрасну тратила деньги родного сына на пожертвования храмам! Не по той тропинке я шла, видно, сбили меня с дороги оборотни, лисы да барсуки». И стала искать советов относительно жизни у своего ученого сына. Теперь она даже близко не подходила к храмам, делая исключение лишь для посещения могил предков в годовщину смерти, но зато полюбила совершать прогулки рука об руку с внуками и невесткой. Она радовалась жизни. Она стала ласковей к домочадцам, внимательней к слугам и даже одаривала их время от времени вещами и деньгами. Она снискала уважение близких и сама обрела вожделенный покой. «Я теперь и думать забыла о служении Будде, о возрождении в Раю. Как прекрасно жить со спокойным сердцем!» – повторяла она.

Что до монаха, то он частенько впадал в гнев: глаза его метали молнии, и он начинал злобствовать и поносить всех и вся[105]. Поскольку ему удалось достичь отрешенности, в деревне монаха прозвали Просветленным Дзёсукэ[106]. Пять лет прожил Дзёсукэ в деревне, а потом женился на одной бедной вдове. Правда, никто – даже сам он – не смог бы сказать, сколько ему исполнилось лет, однако это, похоже, никак не сказалось на его супружеских достоинствах.

«Теперь-то мы знаем, что бывает с тем, кто достиг Просветленности!» – смеялись в деревне. Слухи о Дзёсукэ распространялись от деревни к деревне и дошли до монахов местного храма. Они пришли в негодование. «Это ложь!» – с презрением восклицали монахи и сочиняли проповеди, объяснявшие случай с Дзёсукэ, однако теперь уже мало находилось охотников внимать их речам.

Мать старосты той деревни, дожив до восьмидесяти лет, занемогла и, лежа на смертном одре, призвала к себе лекаря.

– Чувствую, что конец мой близок, – сказала она, – хотя и не знаю, когда именно я умру. Да я и не протянула бы до сегодняшнего дня, если бы не лекарства, которые вы мне даете. Вы были добры к нам много лет. Прошу вас и впредь, пока позволяет здоровье, не оставлять заботами нашу семью. Моему сыну уже почти шестьдесят, однако разумом своим он еще совершеннейшее дитя, и это меня очень тревожит. Наставляйте его хотя бы изредка на путь истинный, чтобы он не допустил упадка нашего дома!

Услыхав эти речи, ее сын – деревенский староста – возразил:

– Голова моя убелена сединами, а вы изволите говорить, что я – неразумный младенец. Я вам очень признателен, матушка, что вы за меня беспокоитесь, и сделаю все, чтобы исполнить свой долг по отношению к нашему дому. Единственное, о чем я мечтаю, это чтобы вы со спокойной душой встретили смертный час, повторяя «Наму Амида Буцу»![107]

– Нет, вы только послушайте, что он говорит! – рассердилась мать. – Ну разве он не дурак? Я не верю ни капельки в то, что смогу возродиться в Чистой земле, даже если буду твердить как заведенная «Наму Амида Буцу»! А что, если мне суждено возродиться в Мире скотов[108] и страдать? А впрочем, это уж не такое большое несчастье – быть лошадью или коровой. Если судить по тому, что я видела в жизни, подобное бытие, пожалуй, не лишено приятности. Во всяком случае, нам, людям, живется куда труднее и хлопотней. К примеру, когда кончается год, нам надлежит позаботиться о своих одеждах – красить и чистить их, – а также собрать оброк. А до чего ж неприятно выслушивать причитания должников! Нет уж, я лучше просто закрою глаза и не вымолвлю ни словечка… – так сказала она и умерла.

А Просветленный Дзёсукэ сделался грузчиком и носильщиком паланкинов и бегал, не чуя под собой ног, как вьючное животное, чтобы заработать на пропитание.

Те, кому доводилось встретиться с ним или слышать о нем, говорили:

– Что за жалкая участь! Нет, молитвами Будде в Раю не возродишься. Пока человек живет в этом мире, ему должно заботиться об одном – о насущном! – И внушали эту истину своим детям.

Другие смеялись:

– Дзёсукэ, наверно, остался жить в мире людей потому, что его брачный союз был предопределен еще в прежнем рождении[109]. Это узы двух жизней!

А вдова, ставшая женой Дзёсукэ, ворчала:

– До чего никчемный человек! Разве же это супруг? Лучше бы я жила одна, как раньше, подбирая оставшиеся на полях колоски… О-о, если бы мой прежний муж мог вернуться ко мне! Тогда у нас было бы чем и губы помазать, и наготу прикрыть! – Она роптала и жаловалась каждому, кто встречался ей на пути.

Воистину странно устроен мир!

Одноглазый бог

Перевод И. Мельниковой

Говорят, что люди из восточных земель – дикие варвары, как же они могут слагать стихи? В провинции Сагами, на побережье Коёроги[110] был юноша, который рос с сердцем нежным – все вызывало в нем мечтательные мысли. «Вот бы отправиться в Киото и поучиться искусству слагать стихи!» – думал он. О его желании поступить в ученики к кому-то из придворных все говорили одно: «Горный житель, отдыхающий под сенью сакуры…»[111] Однако от этого душа его лишь сильнее стремилась на запад, в столицу.

Даже в глухом ущельеВьет гнездо соловей.Но голос его не груб,Когда поет свою песню —Ты только послушай![112]Так он говорил, упрашивая родителей отпустить его.

– Нынче дороги перерезаны из-за смут эпох Буммэй и Кёроку[113], люди говорят, что нелегко стало странствовать. – Родители пытались его удержать.

Но он не внял их доводам:

– Что бы ни случилось, я избрал свой путь.

Мать его была человек из нашего смятенного мира, не дьявол какой-нибудь:

– Раз так, отправляйся поскорее и скорее возвращайся!

Она не стала его удерживать, и как ни горько ей было расставание, вида не подала.

Получив разрешительные грамоты для прохода через множество застав, он нигде не встретил преграды. Добрался до провинции Оми[114] и уже предвкушал, что на следующий день будет в столице, да только от волнения забыл позаботиться о ночлеге. Оказавшись под кронами деревьев леса Оисо[115], он решил заночевать тут и в поисках корня сосны, который сошел бы за изголовье, забрел в чащу. Здесь лежали поверженными огромные стволы деревьев, ветер бы не мог повалить такие… Перешагивая через бурелом, он почувствовал какое-то беспокойство и остановился. Тропа была погребена под слоем палой листвы и веток, да еще докучали промокшие полы кимоно – словно он шел по болотам.

Вдруг он увидел перед собой небольшой храм. Крыша храма обветшала, лестница разрушилась – едва ли можно было подняться к алтарю. Кругом росла высокая трава и влажный мох, но в одном месте, кажется, немного расчистили, как будто кто-то провел здесь предыдущую ночь. «Вот и готовое изголовье для меня», – решил он.

Скинув на землю поклажу, он надеялся отдохнуть, но чувство тревоги только усиливалось. Сквозь просветы в переплетении ветвей в вышине виднелись поблескивающие звезды, а луна только вечером выглянула – и скрылась, от росы веяло холодом. Он сказал сам себе: «Уж завтра непременно будет хорошая погода!» – а потом подстелил, что было, и попытался уснуть.

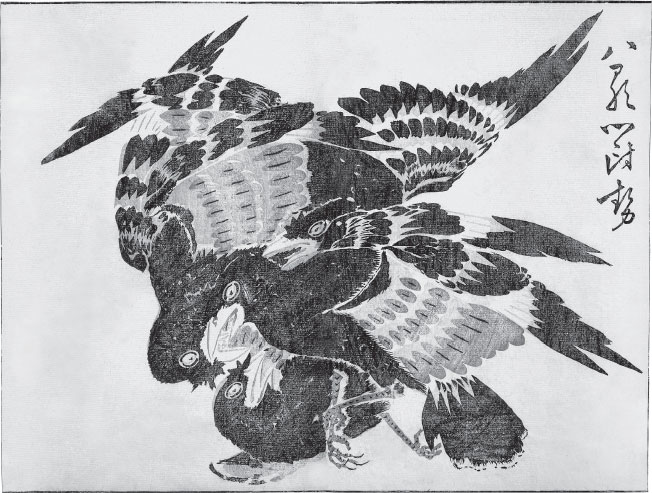

Странно – ему почудилось приближение людей. Впереди, указывая путь, шел некто высокий с копьем в руке, видом напоминавший самого Сарудахико из эпохи богов[116]. Следом, опираясь на свой гремящий железными кольцами посох, шествовал горный подвижник ямабуси[117] в одеянии цвета хурмы, с закатанными до самых плеч рукавами, а за ним благородная госпожа в белых одеждах и алой юбке[118], накрахмаленные полы которой шелестели при ходьбе. Она прикрывалась складным веером из кипарисовых дощечек, но когда юноша заглянул ей в лицо, кого-то ему напомнившее, то распознал белую лисицу. Ее сопровождала девочка-служанка, которая казалась немного неуклюжей, – эта тоже была лисой.

Все они выстроились перед храмом, и жрец – тот служитель богов, который нес копье, – громко возгласил молитвословие дома Накатоми[119]. Хотя ночь еще не сгустилась, его голос, отдававшийся со всех сторон эхом, внушал страх и трепет. На глазах у юноши двери святилища резко распахнулись, и оттуда явилось божество с падающими на лик прядями спутанных волос. Его единственный глаз сверкал, рот разверзался до самых ушей, а нос то ли был, то ли его не было вовсе. Белые нижние одежды бога имели грязно-серый цвет, но шаровары из лиловой ткани без узора, похоже, были новые, с иголочки. В правой руке он держал веер из перьев[120], и вид его был устрашающим.

Жрец объявил:

– Этот горный подвижник вчера покинул край Цукуси[121], проследовал по тракту Санъё[122] в столицу, а нынче идет оттуда с поручением от Властелина[123], вот и оказался в здешних местах. Он испрашивает позволения с поклоном предстать перед вами и поднести подарок с гор – томленную в масле дичь, а также двух морских судаков из Мацуэ в краю Идзумо[124]. Судаков выловили для вас его люди и доставили сегодня утром в столицу. Он хотел бы, пока рыба свежая, приготовить закуски и отпраздновать.

Сам подвижник ямабуси пояснил:

– Властелин из Киото желает говорить с Властелином из Адзумы[125], ибо есть одно дело, которое им следует обсудить, а меня они сделали посыльным. Но если даже случится смута, здешних мест она не затронет.

Бог из маленького храма отозвался:

– Нашу провинцию теснят воды здешнего никчемного озера[126], поэтому у нас нет даров гор и нет даров моря. Поспешим же отведать поднесенные кушанья, разливайте вино!

Девочка-служанка вскочила на ноги, насобирала листьев, веток, сосновых шишек и напустила дыму в разрушенном очаге для котла со священным кипятком[127].

Резво разгоревшееся, поднимающееся к небу пламя осветило все вокруг до последнего уголка. Юноша в страхе напялил на лицо свою соломенную шляпу и прикинулся спящим. «Что же будет со мной?» – думал он, и сердце его обмирало.

Бог приказал: «Поскорее подогрейте саке!» Заяц и обезьяна[128], пошатываясь от тяжести, уже несли на коромысле большой сосуд с вином. «Быстрее!» – торопил их бог, а они: «У нас плечи слабые!» Но всё исполнили. Девчонка-лиса тем временем готовила угощение: почтительно поставила перед богом на поднос семь больших чарок из грубо обожженной глины, одну на другую. Белая лисица-госпожа разливала саке и подносила гостям. Служанка, подвязав лозой рукава одежд, хлопотала у огня и подогревала закуски. Лисица-госпожа сняла с подноса верхние четыре чарки, а пятую подала божеству, наполнив до краев. Бог пил чарку за чаркой, приговаривая: «Вкусно, вкусно!» Подвижнику-ямабуси бог сказал: «Ты сегодня почетный гость!» – и поднес ему вино.

Так они пировали, и тут бог заявил:

– Позовите-ка молодого человека, который устроил себе изголовье из корневища сосны и притворяется спящим, скажите, что я хочу с ним выпить.

«Извольте откушать!» – окликнула юношу лисица-госпожа, и он выполз из своего логова не живой и не мертвый. Бог подал ему четвертую из стопки стоящих на подносе чарок и велел: «Пей!» Как тут не выпьешь?! Хоть юноша и не был любителем бражничать, чарку осушил.

– Отрежьте ему мяса или дайте рыбы, что он больше любит, – распорядился бог и продолжал: – Так ты идешь в Киото, чтобы учиться слагать стихи? Ты опоздал! Лет четыреста или пятьсот назад там еще были люди, достойные называться учителями. Но во времена смут ни к чему наука о том, как писать стихи. Люди высокородные лишились земель, с которых они кормились, и, обнищав, сделали своим ремеслом обман: будто бы в их семьях передаются тайные традиции тех или иных искусств. Поддавшись этому обману, богатые горожане и храбрые самураи осыпают их дарами в благодарность за уроки, а в результате остаются в дураках. Все изящные искусства – это забавы благородных людей в часы досуга, какие уж там тайные традиции. Всегда есть отличия между людьми способными и ни к чему не годными, и пусть даже отец умен, сын вовсе не обязательно сумеет усвоить его познания. Более того, склонность писать книги и слагать стихи рождается в сердце самого человека, разве этому можно научить? Вначале всегда обращаются к учителю, но на этом пути так делают лишь первые шаги. А чтобы идти дальше, нет иного способа, кроме как продвигаться по зарубкам, которые намечаешь себе сам. Говорят, что люди из восточных провинций храбрые, но неотесанные, прямодушные, но неумные, а кто кажется умным, те хитры, положиться на них нельзя. И все же я советую тебе вернуться в твои восточные края, поискать какого-нибудь живущего в безвестности хорошего учителя и следовать его наставлениям, сверяясь со своим сердцем. Только если будешь думать сам, создашь что-то свое. А теперь пей вино, ночь холодная…

Из-за храмового строения вышел какой-то монах:

– Заповедь не пить вина легко нарушить и легко получить отпущение. Нынче ночью и я выпью чарочку. – Он уселся, скрестив ноги, слева от бога.

У него было круглое, широкое лицо с четкими линиями глаз и носа. Он положил бывший при нем большой мешок по правую руку: «Ну, несите чарку!» Лисица-госпожа подала ему саке и, взяв в руки веер, запела: «Жемчуг из чужих краев, жемчуг из чужих краев»[129]. Голос у нее был нежный, женственный, но от этого, наоборот, становилось не по себе. Монах сказал ей: «Хоть ты и прикрываешься веером, но пушистый длинный хвост вон он – неужели и тебя кто-то хватает за рукав?»

Монах подал юноше чарку с такими словами:

– Молодой человек, послушай советов божества, поскорее возвращайся домой! В горах и долинах полно разбойников, путь будет непростым. То, что тебе удалось прийти сюда, – чудо, все равно что увидеть цветок удумбара[130]. Отшельник как раз направляется из столицы на восток с поручением к Властелину – уцепишься за его подол и мигом доберешься домой. Если живы родители, нельзя пускаться в дальний путь[131] – про эту заповедь должны бы знать и люди восточных провинций… А рыба ваша уж очень пахнет! – С этими словами монах достал из мешка большую высохшую жесткую редьку и впился в нее зубами, состроив грозную гримасу на своем младенческом лице.

Юноша радостно отозвался:

– Все здесь в один голос не одобрили мою задумку идти в столицу, поэтому хоть и собирался, теперь не пойду. По вашему совету буду постигать поэзию, читая книги. Я всего лишь рыбак из Коёроги, но я узрел вехи на пути, которым хочу следовать!

Они еще не раз обменялись чарками, пока кто-то не сказал: «Уже светает!» Тут изрядно захмелевший жрец вскочил, схватил свое копье и заголосил молитвы. Смешно, ведь старик, весь в морщинах!

– Ну, нам пора прощаться, – сказал горный отшельник. Подхватив свой посох с железным навершием, он кивнул юноше: «Будешь держаться за меня!»

Бог взялся за веер и взмахнул им: «Раз уж здесь Итимокурэн[132], он в стороне не останется!» – и тут же юношу подбросило в воздух. Обезьяна и заяц расхохотались и захлопали в ладоши. Отшельник подождал, пока юноша оказался на уровне верхушек деревьев, в воздухе подхватил его в охапку, зажал под мышкой, и они улетели.

Буддийский монах тоже рассмеялся: «Парень был хорош!» Он забросил за спину свой мешок, нацепил невысокие деревянные сандалии и, пошатываясь, встал с места – вид его был совсем как на картинках[133].

Жрец и монах – существа человеческой природы. Но эти люди, даже якшаясь с духами и оборотнями, не поддавались их чарам и сами не насылали колдовства на других. Они потом жили долго, пока волосы не стали совсем седыми. А в этот раз они с рассветом вернулись в свои обиталища под сенью леса. Лисице-госпоже и ее служанке жрец сказал: «А вы еще побудьте» – и удалился в их сопровождении.

Жрец записал все, что случилось той ночью. Он дожил до ста лет и каждый день упражнял руку в каллиграфии. Буквы его были черны и на бумаге расплывались, кто ни пытался – никому не удавалось разобрать. В упрощенном начертании иероглифов он тоже обычно не следовал правилам, но сам, похоже, своим почерком был доволен.

Улыбка мертвой головы

Перевод Г. Дуткиной

В уезде Убара провинции Сэтцу с незапамятных дней стояло селенье Унаго-га-ока. Немало семей в том селенье принадлежало к роду Сабаэ.

Большею частью люди в Унаго-га-оке промышляли винокурением, но среди прочих выделялся достатком дом человека по имени Госодзи. Каждую осень неслись из его винокурни над волнами морскими громкие песни рушивших рис работников, приводя в изумление всех богов.

Был у Госодзи сын, Годзо. Годзо нисколько не походил на родного отца; с малых лет он отличался таким благородством и утонченностью манер, что впору столичному кавалеру. Кистью Годзо овладел в совершенстве; он с прилежностью постигал искусство сложения стихотворений танка и читал китайские сочинения, а стрелы, пущенные его рукою, били без промаха птиц на лету.

Под нежной внешностью Годзо таилось храброе сердце. Он стремился делать добро и был неизменно почтителен и учтив, помогая бедным и страждущим, чем умел. Все в селенье любили юношу и почтительно величали его Буддой, а батюшку Годзо за сварливый и буйный нрав окрестили Чертовым Содзи.

К Годзо частенько захаживали гости насладиться приятной беседой, но никто никогда не отваживался заглянуть к Госодзи, жившему в том же доме. Тот, впав в неистовый гнев, собственноручно сделал на главных воротах надпись: «Пожаловавшим без дела чаю не подают!» – и неусыпно следил за исполнением своей воли.

В том же селенье жил еще один человек из рода Сабаэ – некий Мотосукэ. Судьба отвернулась от него, и дела семьи пришли в упадок. Правда, у Мотосукэ оставался небольшой участок земли, которую он обрабатывал собственными руками, киркой и мотыгой, однако ему с трудом удавалось прокормить мать и сестру. Мать его была женщина нестарая и день-деньской хлопотала по дому, ткала, пряла – словом, трудилась, не жалея себя.

Сестру Мотосукэ звали Мунэ. Девушка славилась отменною красотой и прилежностью: она усердно помогала по хозяйству, разводила огонь в очаге, готовила пищу, а вечерами, усевшись подле матери у огонька, читала старинные книги и упражнялась в искусстве владения кистью. И Мотосукэ, и Годзо принадлежали к одному и тому же роду Сабаэ, а потому Годзо был частым гостем в доме Мунэ; та же, не смущаясь, нередко просила у него наставлений в ученье. И вот случилось так, что они полюбили друг друга всем сердцем и поклялись в вечной верности.

Мать и брат Мунэ с молчаливым благоволением отнеслись к их союзу.

В том же селенье жил старый лекарь по имени Юкиэ. «Мунэ и Годзо просто созданы друг для друга», – решил он и, переговорив с родными Мунэ, отправился к Госодзи.

– Соловей, – сказал он, – вьет гнездо в ветвях благоухающей сливы. Он не может жить в ином месте. Мунэ – прекрасная пара для твоего сына. Конечно, она небогата, но брат ее – весьма достойный, трудолюбивый юноша.

Чертов Содзи расхохотался.

– В моем доме, – с насмешкой ответствовал он, – обитает сам бог богатства. Вряд ли ему придется по вкусу, если тут поселится нищенка. Убирайся отсюда, да поживее. Эй, слуги! Выметите-ка за ним, от дурного глаза!

Услыхав такое, лекарь поспешил унести ноги, и с той поры никто уж не осмеливался предлагать услуги в посредничестве.

Узнав о случившемся, Годзо сказал:

– Что ж, пусть родные мои против нашего брака. Все равно мы любим друг друга, так что положитесь во всем на меня. – И продолжал навещать Мунэ.

Старый Госодзи пришел в неистовство:

– Видно, сам бог нищеты вселился в тебя, коли ты пожелал связать себя словом с этой жалкою оборванкой, вопреки моей родительской воле! Даже думать забудь об этом! А ослушаешься – вон из дома в чем есть, я не дам тебе ни гроша. Или не сказано в твоих книгах о грехе сыновней непочтительности?

Ярость его была столь велика, что мать Годзо обеспокоилась:

– Негоже тебе навлекать на себя родительский гнев. Одумайся, где ты тогда приклонишь свою голову? Не ходи больше в дом к этим людям, – пеняла она сыну, а вечером увела Годзо на свою половину, попросив почитать ей вслух, и не отпускала его от себя ни на шаг.